da Sorrentino | Ott 15, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

da Sorrentino | Ott 11, 2016 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

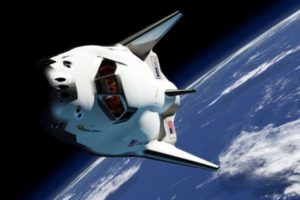

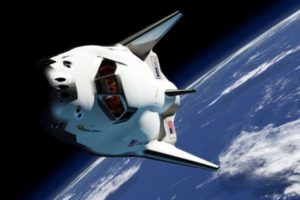

Il programma Dream Chaser® for European Utilization (DC4EU), in grado di garantire all’Europa un accesso indipendente alle missioni in orbita bassa, prende ufficialmente il via con la firma di un protocollo d’intesa che ne sancisce l’avvio della fase pilota. A siglare l’accordo sono stati Sierra Nevada Corporation (SNC), Telespazio (Leonardo-Finmeccanica/Thales), Agenzia Spaziale Europea (ESA) e OHB System AG. I partner valuteranno ora la fattibilità e la redditività commerciale delle missioni DC4EU, attraverso un Space Utllity Vehicle (SUV). “Il SUV Dream Chaser è l’unico veicolo spaziale a corpo portante riutilizzabile, con capacità di atterraggio su piste commerciali in qualsiasi parte del mondo, a offrire un servizio di trasporto sicuro, conveniente, flessibile e affidabile nello spazio”, ha dichiarato Mark Sirangelo, Vice Presidente Corporate dell’unità operativa Space Systems di SNC. “Questo è ciò che il nostro team sta offrendo all’Europa durante la fase di transizione della ISS.” La proposta del DC4EU è stata una delle otto selezionate dall’Agenzia Spaziale Europea per avviare lo sviluppo della fase pilota entro la fine del 2016. Questa offre le migliori opportunità per garantire l’accesso europeo all’orbita LEO, potendo garantire missioni complete end-to-end servendosi delle caratteristiche esclusive dello SUV Dream Chaser, della compatibilità con il lanciatore europeo Ariane 6 e della possibilità di atterrare su piste commerciali, consentendo quindi un accesso quasi immediato ai payload. Obiettivo della fase pilota sarà quello di dimostrare la fattibilità tecnica e programmatica del DC4EU, definendo un piano d’impresa che ne evidenzi le potenzialità sia per interessi privati che pubblici.

Il programma Dream Chaser® for European Utilization (DC4EU), in grado di garantire all’Europa un accesso indipendente alle missioni in orbita bassa, prende ufficialmente il via con la firma di un protocollo d’intesa che ne sancisce l’avvio della fase pilota. A siglare l’accordo sono stati Sierra Nevada Corporation (SNC), Telespazio (Leonardo-Finmeccanica/Thales), Agenzia Spaziale Europea (ESA) e OHB System AG. I partner valuteranno ora la fattibilità e la redditività commerciale delle missioni DC4EU, attraverso un Space Utllity Vehicle (SUV). “Il SUV Dream Chaser è l’unico veicolo spaziale a corpo portante riutilizzabile, con capacità di atterraggio su piste commerciali in qualsiasi parte del mondo, a offrire un servizio di trasporto sicuro, conveniente, flessibile e affidabile nello spazio”, ha dichiarato Mark Sirangelo, Vice Presidente Corporate dell’unità operativa Space Systems di SNC. “Questo è ciò che il nostro team sta offrendo all’Europa durante la fase di transizione della ISS.” La proposta del DC4EU è stata una delle otto selezionate dall’Agenzia Spaziale Europea per avviare lo sviluppo della fase pilota entro la fine del 2016. Questa offre le migliori opportunità per garantire l’accesso europeo all’orbita LEO, potendo garantire missioni complete end-to-end servendosi delle caratteristiche esclusive dello SUV Dream Chaser, della compatibilità con il lanciatore europeo Ariane 6 e della possibilità di atterrare su piste commerciali, consentendo quindi un accesso quasi immediato ai payload. Obiettivo della fase pilota sarà quello di dimostrare la fattibilità tecnica e programmatica del DC4EU, definendo un piano d’impresa che ne evidenzi le potenzialità sia per interessi privati che pubblici.

“Le partnership commerciali costituiscono un elemento nuovo del Programma di esplorazione dello spazio dell’ESA. Queste aprono l’esplorazione spaziale a iniziative condotte dal settore privato e offrono interessanti opportunità per far progredire l’attuazione degli obiettivi strategici dell’ESA in modalità nuove, oltre ad ampliare la comunità degli stakeholder attivamente impegnati in tale settore”, ha dichiarato David Parker, Direttore ESA Human Spaceflight & Robotic Exploration. Il Dr. Fritz Merkle, Chief Marketing Officer e membro dell’Executive Board di OHB Group, ha dichiarato: “Obiettivo nazionale e internazionale della missione è l’utilizzo prolungato di infrastrutture abitate oltre la durata funzionale della Stazione Spaziale Internazionale, con un maggior contenimento dei costi e una più efficace capacità di risposta agli interessi degli utilizzatori”. Secondo Giuseppe Aridon, Responsabile Strategy and Marketing di Telespazio, “il DC4EU può rappresentare una valida piattaforma per consentire un accesso europeo indipendente all’orbita LEO mediante una variante europea del Dream Chaser. Siamo interessati a esplorare le potenzialità offerte da una soluzione così promettente che potrebbe rivelarsi un elemento d’importanza primaria per costituire l’ecosistema delle future missioni europee LEO, che vedranno il Dream Chaser, e la sua versione europea, operare a fianco di altre risorse einfrastrutture europee per una partnership transatlantica unica nel suo genere, con un’autentica prospettiva globale”.

“Le partnership commerciali costituiscono un elemento nuovo del Programma di esplorazione dello spazio dell’ESA. Queste aprono l’esplorazione spaziale a iniziative condotte dal settore privato e offrono interessanti opportunità per far progredire l’attuazione degli obiettivi strategici dell’ESA in modalità nuove, oltre ad ampliare la comunità degli stakeholder attivamente impegnati in tale settore”, ha dichiarato David Parker, Direttore ESA Human Spaceflight & Robotic Exploration. Il Dr. Fritz Merkle, Chief Marketing Officer e membro dell’Executive Board di OHB Group, ha dichiarato: “Obiettivo nazionale e internazionale della missione è l’utilizzo prolungato di infrastrutture abitate oltre la durata funzionale della Stazione Spaziale Internazionale, con un maggior contenimento dei costi e una più efficace capacità di risposta agli interessi degli utilizzatori”. Secondo Giuseppe Aridon, Responsabile Strategy and Marketing di Telespazio, “il DC4EU può rappresentare una valida piattaforma per consentire un accesso europeo indipendente all’orbita LEO mediante una variante europea del Dream Chaser. Siamo interessati a esplorare le potenzialità offerte da una soluzione così promettente che potrebbe rivelarsi un elemento d’importanza primaria per costituire l’ecosistema delle future missioni europee LEO, che vedranno il Dream Chaser, e la sua versione europea, operare a fianco di altre risorse einfrastrutture europee per una partnership transatlantica unica nel suo genere, con un’autentica prospettiva globale”.

Nel marzo 2015 l’ESA ha pubblicato una Call for Ideas per partnership strategiche con il settore privato nel campo dell’esplorazione spaziale. Rispondendo all’invito, OHB System AG (Germania), Sierra Nevada Corporation (USA) e Telespazio SpA (Italia) si sono unite per creare quello che oggi si chiama Dream Chaser® for European Utilization (DC4EU). L’ESA ha selezionato la missione DC4EU fra 60 proposte di partnership per l’implementazione di una fase pilota. Sviluppato da SNC, il SUV Dream Chaser® è stato acquisito dalla NASA per fornire servizi di trasporto merci verso e dalla ISS, in base a un contratto denominato ‘Commercial Resupply Services 2’ (CRS2). La variante del veicolo spaziale senza equipaggio è in grado di trasportare carichi pressurizzati e non, verso e dall’orbita LEO, con atterraggi in aeroporti certificati.

(photo courtesy of Sierra Nevada Corporation)

da Sorrentino | Ott 9, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

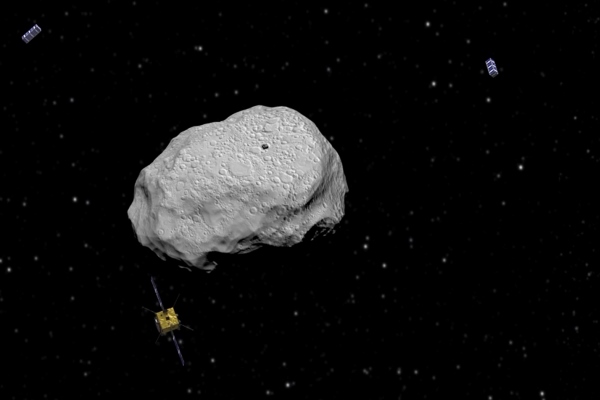

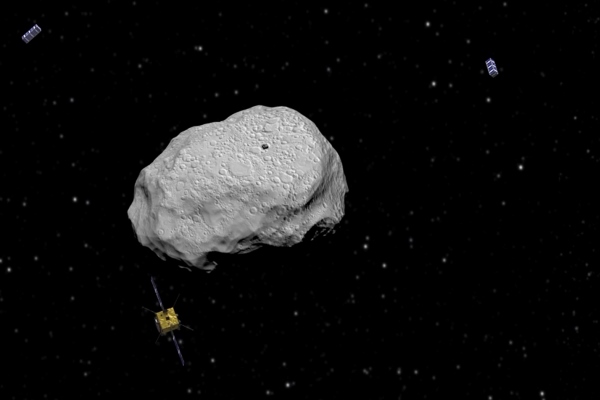

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Oltre a catalogarli e monitorarli, si procede alla preparazione di missioni che consentano di visitarli. Prima fra queste è AIM, acronimo di per Asteroid Impact Mission, progetto di cui è responsabile Ian Carnelli dell’Agenzia Spaziale Europea e che si pone l’obiettivo di inviare una sonda a intercettare un piccolo asteroide su cui atterrare con un mini-lander, fornendo parametri di calibro a una sonda della NASA che avrà il compito di colpire il corpo asteroidale. La missione AIM partirà nel 2020 e avvicinerà due anni dopo l’asteroide Didymos intorno al quale orbita una luna del diametro di circa 170 metri e la cui gravità è pari a qualche millesimo rispetto a quella terrestre. Su questa luna satellite del corpo asteroidale approderà nel 2022 il micro-lander Mascot-2 che verrà rilasciato alla velocità di circa 5 cm/s e rimarrà in contatto con la sonda madre grazie a un nuovo sistema di comunicazione tra satelliti. I sensori di navigazione e controllo a bordo della sonda raccoglieranno i dati dell’approdo del lander sia per motivi scientifici, sia per determinare il corretto orientamento dei suoi pannelli solari, grazie ai quali potrà alimentarsi per diverse settimane ed effettuare le operazioni di superficie. Sia la sonda madre che il lander ospiteranno un emettitore e un ricevitore di segnale, garantendo una mappatura dettagliata della struttura interna dell’asteroide. In seguito la luna di Didymos verrà colpita dalla sonda DART della NASA, e Mascot-2 ripeterà le misurazioni per valutare i cambiamenti strutturali dovuti all’impatto. AIM e DART fanno parte della missione congiunta ESA e NASA per lo studio dell’impatto su un asteroide e la valutazione della sua deflessione orbitale. “La missione AIM è la diretta emanazione dello straordinario successo ottenuto dall’Agenzia Spaziale Europea con Rosetta, culminato con l’approdo del modulo Philae e l’impatto finale della sonda sul nucleo cometario” ha chiosato Carnelli.

Il video della missone AIM

La NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una forma di collaborazione tecnologica per la Asteroid Redirect Mission, il cui lancio è previsto nel dicembre 2021. La missione, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un’orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte – ha sottolineato Marco Tantardini, associato nell’unità tecnica di presidenza dell’ASI e punto di contatto con la NASA per la partecipazione italiana alla missione ARM – Tra queste, una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Alla base della collaborazione con la NASA la grande esperienza dell’Agenzia Spaziale Italiana in missioni di esplorazione robotica”.

Il video della missione ARM

“Le missioni di esplorazione degli asteroidi discende dai programmi avanzati realizzati dall’Europa spaziale nel sistema solare”. La sottolineatura è di Fabio Favata, coordinatore del programma scientifico dell’ESA, il quale avanza dubbi sull’ipotesi di sfruttamento commerciale delle risorse minerarie di questi corpi in ragione dei costi elevati che renderebbero economicamente insostenibile l’impresa. L’invito di Favata è a concentrarsi sugli studi relativi alla natura degli asteroidi e catalogarli con estrema precisione, testando tecniche di disturbo della traiettoria che possano garantirne l’allontanamento da un’eventuale rotta di collisione.

da Sorrentino | Ott 5, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

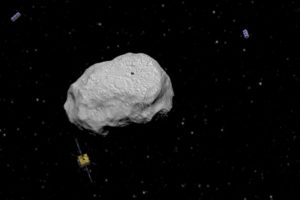

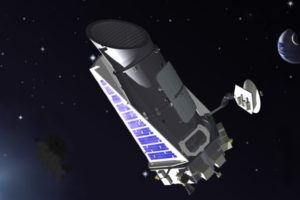

L’eredità della Missione Keplero e il punto sul futuro dell’esplorazione spaziale sono stati oggetto del seminario organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II e dal Center for Near Space dell’Italian Institute for the Future, alla facoltà di ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, che ha visto relatore Roger C. Hunter, direttore NASA per il programma “Small Spacecraft Technology”. Hunter è stato il program manager della famosa missione Keplero della NASA, che ha portato alla scoperta di numerosi esopianeti nella via Lattea. Il telescopio Keplero è stato lanciato nello spazio nel 2009 con un vettore Delta da Cape Canaveral ed è ancora oggi in orbita intorno al Sole puntando con sofisticati strumenti ottici un incredibile numero di stelle della nostra galassia per identificare pianeti potenzialmente abitabili con caratteristiche simili alla Terra. Ad oggi più del 70% degli esopianeti classificati è stato identificato e confermato grazie a questo telescopio.

Ad introdurre i lavori è stato il professore Raffaele Savino dell’Università di Napoli Federico II, esperto di tematiche spaziali, il quale ha ricordato come questo sia un momento particolarmente interessante per l’esplorazione spaziale in Europa e nel mondo, soprattutto dopo la positiva conclusione della missione Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha portato dopo un viaggio di oltre 12 anni e 6 miliardi di chilometri la sonda Philae sulla cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko, e alla vigilia della fase cruciale della missione europea ExoMars, con il distacco dell’orbiter dal modulo che attraverserà l’atmosfera marziana per poi “ammartare” sulla superficie del pianeta rosso e inviare sulla terra, attraverso l’orbiter, i dati scientifici raccolti. Altri interessanti programmi in corso negli Stati Uniti comprendono la missione Osiris-Rex, lanciata meno di un mese fa, che raggiungerà l’asteroide 101955 Bennu nel 2019 per eseguire studi ed il prelievo di campioni di materiale da riportare a terra per la successiva analisi. Senza dimenticare i programmi di cooperazione internazionale per l’utilizzo dell’orbita bassa, le iniziative commerciali tra cui i programmi di Space X e di altri privati come Sierra Nevada che stanno radicalmente cambiando la visione di accesso e utilizzo dello spazio. A seguire, Antonio Moccia, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II, ha sottolineato come la scuola aerospaziale napoletana abbia una lunga tradizione di attività cominciata con gli storici programmi di esplorazione polare del generale Umberto Nobile e proseguite con il prof. Luigi Napolitano, autore di numerosi esperimenti in microgravità, continuando a svolgere programmi su microgravità, aerotermodinamica e telerilevamento. L’ing. Gennaro Russo, direttore del Center for Near Space, centro di competenza dell’Italian Institute for the Future, ha posto l’accento sulla necessità di stimolare la nascita e la crescita in Italia dell’Astronautica Civile, ovvero di un settore commerciale con tanto di imprenditori privati capace di rendere lo spazio accessibile e fruibile per tutti. Per fare ciò è indispensabile diffondere il più possibile la conoscenza e la consapevolezza di ciò che significa “spazio”, e di quanto questo sia molto più raggiungibile di quanto non di creda. Ispirare i giovani ed attrarli verso le attuali attività spaziali è un must, non meno di quanto non lo sia stato agli albori dell’aviazione civile nella prima metà del secolo scorso.

Roger Hunter ha raccontato il significato della ricerca di pianeti simili alla terra in una porzione della regione della Via Lattea più vicina a noi. Si tratta di una zona in prossimità della costellazione del Cigno dove sono state monitorate con continuità oltre 140.000 stelle. Grazie al programma Keplero, cercando periodiche diminuzioni di luminosità delle stelle, si è passati dai tre esopianeti conosciuti nel 2009 prima del lancio della sonda agli oltre 5000 candidati pianeti oggi catalogati. Molto interessante è l’aver scoperto che quasi la metà di questi pianeti è caratterizzato da una dimensione che non ha riscontro tra i pianeti del sistema solare. Quasi a dire che è il sistema dove viviamo ad essere un’anomalia!

Roger Hunter ha raccontato il significato della ricerca di pianeti simili alla terra in una porzione della regione della Via Lattea più vicina a noi. Si tratta di una zona in prossimità della costellazione del Cigno dove sono state monitorate con continuità oltre 140.000 stelle. Grazie al programma Keplero, cercando periodiche diminuzioni di luminosità delle stelle, si è passati dai tre esopianeti conosciuti nel 2009 prima del lancio della sonda agli oltre 5000 candidati pianeti oggi catalogati. Molto interessante è l’aver scoperto che quasi la metà di questi pianeti è caratterizzato da una dimensione che non ha riscontro tra i pianeti del sistema solare. Quasi a dire che è il sistema dove viviamo ad essere un’anomalia!

Durante i sette anni di vita della missione fin qui passati, i tecnici e scienziati della NASA hanno dovuto affrontare dei problemi tecnici per niente insignificanti. Il fatto più eclatante è stato che due delle quattro ruote di inerzia, sottosistemi utilizzati per il controllo fine dell’assetto della sonda e quindi per il puntamento accurato del telescopio, si sono guastate a distanza di circa sei mesi l’una dall’altra. Sembrava che la missione fosse destinata a concludersi anzitempo con la perdita di ingenti risorse. E invece gli specialisti hanno trovato il modo di procedere; sfruttando il vento solare sono riusciti a garantire una sufficiente accuratezza di puntamento tale che il telescopio ha continuato a prendere immagini e raccogliere dati. Una recentissima scoperta di Keplero di particolare curiosità ed importanza è quella di un corpo celeste delle dimensioni di Giove che orbita intorno a due stelle nella costellazione del Cigno. Così, ancora una volta, la fantascienza è diventata realtà; il riferimento è ad alcune scene immaginate molti lustri fa da George Lucas nel suo Star Wars in cui la vita su un pianeta extrasolare era illuminata da due soli. Immaginate che in quella situazione, oggi dimostrata essere reale, la nostra ombra non è più sola, ha rilevato Hunter! Un altro importante aspetto evidenziato dal Dr. Hunter è il tempo. Tutte le osservazioni di Keplero sono relative ad oggetti risalenti a migliaia di anni luce di distanza; quindi, qualunque deduzione possiamo fare sull’abitabilità di eventuali esopianeti, essa é relativa a situazioni ampiamente passate. Ma molte sono le domande aperte che facilmente passano dalla sfera scientifica a quella filosofica: questi pianeti potrebbero essere (stati) abitati da specie viventi? Cosa dobbiamo pensare per specie viventi? Dato che le osservazioni basate sulla tecnologia odierna sono relative a passati assai remoti, come potrebbero essere evoluti questi altri mondi? Queste domande sono destinate a restare tali per lunghissimo tempo ancora, anche se l’umanità sta facendo passi enormi verso lo spazio e sappiamo per certo che il primo uomo e la prima donna che metteranno piede su Marte sono già nati. Dopo l’interessante presentazione dell’ospite della NASA il convegno è stato caratterizzato da un interessante dibattito fra i partecipanti con numerose domande tecniche, scientifiche e filosofiche. Siamo soli nell’universo? Quasi certamente no, ma con le tecnologie odierne non abbiamo alcuna possibilità di raggiungere il più vicino degli esopianeti rilevati. Missioni come Keplero sono costose? Certo, ma molto meno di quanto si pensi; 500 milioni di euro, ovvero una caffè e mezzo per ogni statunitense!

Il seminario ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione della vivacità della comunità spaziale napoletana e della Campania che, nell’attuale tendenza dei giovani ad emigrare verso altri paesi, è un segnale evidente della necessità di ampliare la sfera di influenza non solo agli addetti ai lavori (ingegneri aerospaziali, professori, ricercatori, dottorati e studiosi Post doc) ma anche professionisti di altre discipline (fisici, architetti, umanisti), giovani in senso ampio, studenti delle scuole secondarie, entusiasti dello Spazio.

da Sorrentino | Set 30, 2016 | Missioni, Primo Piano

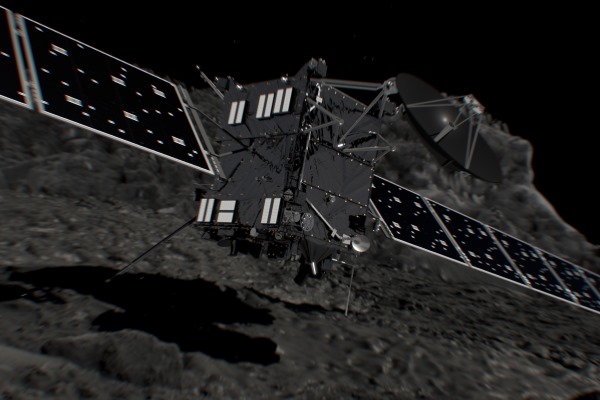

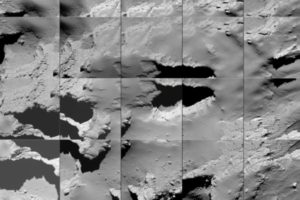

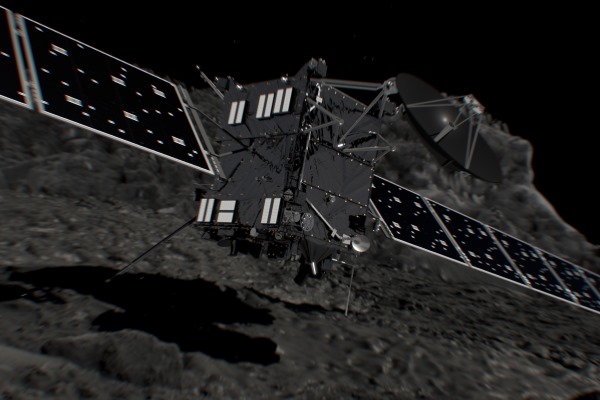

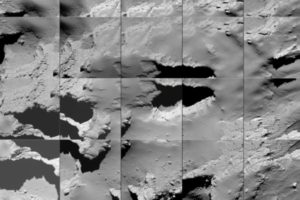

La sonda Rosetta ha posto termine alla sua lunga missione interplanetaria arrivando a toccare la cometa 67P, su cui due anni or sono era approdato il lander Philae. L’atto finale si è compiuto alle 13.19 (ora italiana) del 30 settembre. Un fine corsa ampiamente preannunciato e programmato per consentire un impatto dolce alla modesta velocità di 50 cm al secondo sulla regione denominata Ma’at, densa di crateri e situata sul lobo inferiore della cometa, muovendo da una distanza di 19 chilometri dalla superficie. Negli ultimi due anni, dopo il decennio di viaggio per raggiungere l’obiettivo e 7 chilometri percorsi negli spazi siderali, Rosetta ha orbitato intorno al nucleo cometario, osservandolo e analizzandone la composizione. Alla fine dal centro di controllo dell’Agenzia Spaziale Europea Damstadt in Germania è partito il comando che dato il via all’avvicinamento lento e inesorabile che è parso più un abbraccio e ha fatto tornare alla mente le discese dei Lem in fase di allunaggio. Rosetta ci ha regalato immagini ravvicinate fino a 20 metri dal punto di contatto, molto nitide quelle riprese da qualche centinaia di metri di quota, grazie allo strumento Osiris. La manovra che ha portato la sonda ad affrancarsi per sempre alla cometa è stato un capolavoro di meccanica del volo. Arrivare a impattare a grande velocità avrebbe fatto rimbalzare Rosetta, a causa della debole gravità del corpo planetario. La sonda ha fatto fino in fondo il suo dovere e gli strumenti di bordo hanno regalato una ulteriore messe di dati che saranno preziosissimi per arricchire la conoscenza sui mattoni primordiali. Quando il segnale si è spento, la visione è passata dallo schermo alla sale del centro di controllo, sugli sguardi incollati dei tecnici. Tra essi il direttore delle operazioni della missione Rosetta, Paolo Ferri, e il direttore di volo, Andrea Accomazzo. Anche il momento conclusivo della missione Rosetta ha regalato un sogno straordinario, perché è stata data la possibilità di seguire tutte le fasi in diretta streaming sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana e sul canale tv Rai Scuola. Si è dovuto attendere 40 minuti per vivere l’impatto e averne conferma.

La sonda Rosetta ha posto termine alla sua lunga missione interplanetaria arrivando a toccare la cometa 67P, su cui due anni or sono era approdato il lander Philae. L’atto finale si è compiuto alle 13.19 (ora italiana) del 30 settembre. Un fine corsa ampiamente preannunciato e programmato per consentire un impatto dolce alla modesta velocità di 50 cm al secondo sulla regione denominata Ma’at, densa di crateri e situata sul lobo inferiore della cometa, muovendo da una distanza di 19 chilometri dalla superficie. Negli ultimi due anni, dopo il decennio di viaggio per raggiungere l’obiettivo e 7 chilometri percorsi negli spazi siderali, Rosetta ha orbitato intorno al nucleo cometario, osservandolo e analizzandone la composizione. Alla fine dal centro di controllo dell’Agenzia Spaziale Europea Damstadt in Germania è partito il comando che dato il via all’avvicinamento lento e inesorabile che è parso più un abbraccio e ha fatto tornare alla mente le discese dei Lem in fase di allunaggio. Rosetta ci ha regalato immagini ravvicinate fino a 20 metri dal punto di contatto, molto nitide quelle riprese da qualche centinaia di metri di quota, grazie allo strumento Osiris. La manovra che ha portato la sonda ad affrancarsi per sempre alla cometa è stato un capolavoro di meccanica del volo. Arrivare a impattare a grande velocità avrebbe fatto rimbalzare Rosetta, a causa della debole gravità del corpo planetario. La sonda ha fatto fino in fondo il suo dovere e gli strumenti di bordo hanno regalato una ulteriore messe di dati che saranno preziosissimi per arricchire la conoscenza sui mattoni primordiali. Quando il segnale si è spento, la visione è passata dallo schermo alla sale del centro di controllo, sugli sguardi incollati dei tecnici. Tra essi il direttore delle operazioni della missione Rosetta, Paolo Ferri, e il direttore di volo, Andrea Accomazzo. Anche il momento conclusivo della missione Rosetta ha regalato un sogno straordinario, perché è stata data la possibilità di seguire tutte le fasi in diretta streaming sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana e sul canale tv Rai Scuola. Si è dovuto attendere 40 minuti per vivere l’impatto e averne conferma.

Dietro questo spettacolo dell’astronautica e della scienza c’è la capacità dell’Europa e dell’Italia di sviluppare tecnologie all’avanguardia per esplorare il sistema solare. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Nichi D’Amico, alla guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sottolineano il ruolo primario del nostro Paese, sia per il coinvolgimento degli scienziati, sia per la componente industriale, che ha contribuito in modo determinante a realizzare un’impresa estrema, facendo scendere un lander sul nucleo di una cometa. Fabrizio Capaccioni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e principal investigator dello strumento VIRTIS a bordo di Rosetta, definisce la missione Rosetta “un miracolo di maestria tecnica, di programmazione e di dedizione dei team coinvolti. Sono stati superati ostacoli che nessun’altra sonda planetaria aveva mai dovuto affrontare. La sonda Rosetta e la strumentazione di bordo, con un rilevante contributo italiano per gli strumenti GIADA, VIRTIS, il canale WAC di OSIRIS ed il trapano del lander Philae, ha prodotto risultati scientifici di eccezionale valore; risultati che permetteranno di mantenere la comunità scientifica europea che si occupa dei Piccoli Corpi del Sistema solare al livello di eccellenza conseguito con Rosetta almeno per i prossimi dieci anni.

Dietro questo spettacolo dell’astronautica e della scienza c’è la capacità dell’Europa e dell’Italia di sviluppare tecnologie all’avanguardia per esplorare il sistema solare. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Nichi D’Amico, alla guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sottolineano il ruolo primario del nostro Paese, sia per il coinvolgimento degli scienziati, sia per la componente industriale, che ha contribuito in modo determinante a realizzare un’impresa estrema, facendo scendere un lander sul nucleo di una cometa. Fabrizio Capaccioni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e principal investigator dello strumento VIRTIS a bordo di Rosetta, definisce la missione Rosetta “un miracolo di maestria tecnica, di programmazione e di dedizione dei team coinvolti. Sono stati superati ostacoli che nessun’altra sonda planetaria aveva mai dovuto affrontare. La sonda Rosetta e la strumentazione di bordo, con un rilevante contributo italiano per gli strumenti GIADA, VIRTIS, il canale WAC di OSIRIS ed il trapano del lander Philae, ha prodotto risultati scientifici di eccezionale valore; risultati che permetteranno di mantenere la comunità scientifica europea che si occupa dei Piccoli Corpi del Sistema solare al livello di eccellenza conseguito con Rosetta almeno per i prossimi dieci anni.

da Sorrentino | Set 17, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

La scienza di Exomars, la missione dell’Agenzia Spaziale Europea congiunta con Roscomos entrata nella fase culminante e realizzata con il rilevante contributo scientifico e industriale italiano, ha catalizzato l’avvio della seconda giornata di lavori della conferenza europea della Mars Society 2016 organizzata a Bergamo, sede della Italian Mars Society. Apertasi con l’intervento di Robert Zubrin, presidente di Mars Society USA e fondatore dell’associazione, il quale ha illustrato la visione di assieme delle tecnologie spaziali da implementare per la colonizzazione del Pianeta Rosso, la conferenza ospita alcuni dei massimi esperti nel campo delle architetture abitative e delle tecnologie di supporto alla vita per le missioni umane su Marte, della robotica, del controllo remoto dei sistemi, dell’agricoltura spaziale e dell’astrobiologia. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Enzo Giorgio (nella foto), amministratore delegato di Altec Torino, hanno tracciato il significato del missione ExoMars2016, partita nel marzo scorso dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e giunta alla vigilia della separazione tra il Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo destinatp a inserirsi nell’orbita di Marte per studiare concentrazioni e processi di gas come argon e metano ed evidenziarne eventuali tracce biologiche, e il lander intitolato al grande astronomo italiano Schiaparelli (realizzato negli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia a Torino), programmato per l’operazione di ammartaggio nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre nella regione Meridiani Planum del Pianeta Rosso, testando la tecnologia per l’ingresso nell’atmosfera marziana e consentendone di analizzare gli strati grazie alla strumentazione progettata e sviluppata in Italia.

Il programma Dream Chaser® for European Utilization (DC4EU), in grado di garantire all’Europa un accesso indipendente alle missioni in orbita bassa, prende ufficialmente il via con la firma di un protocollo d’intesa che ne sancisce l’avvio della fase pilota. A siglare l’accordo sono stati Sierra Nevada Corporation (SNC), Telespazio (Leonardo-Finmeccanica/Thales), Agenzia Spaziale Europea (ESA) e OHB System AG. I partner valuteranno ora la fattibilità e la redditività commerciale delle missioni DC4EU, attraverso un Space Utllity Vehicle (SUV).

Il programma Dream Chaser® for European Utilization (DC4EU), in grado di garantire all’Europa un accesso indipendente alle missioni in orbita bassa, prende ufficialmente il via con la firma di un protocollo d’intesa che ne sancisce l’avvio della fase pilota. A siglare l’accordo sono stati Sierra Nevada Corporation (SNC), Telespazio (Leonardo-Finmeccanica/Thales), Agenzia Spaziale Europea (ESA) e OHB System AG. I partner valuteranno ora la fattibilità e la redditività commerciale delle missioni DC4EU, attraverso un Space Utllity Vehicle (SUV).  “Le partnership commerciali costituiscono un elemento nuovo del Programma di esplorazione dello spazio dell’ESA. Queste aprono l’esplorazione spaziale a iniziative condotte dal settore privato e offrono interessanti opportunità per far progredire l’attuazione degli obiettivi strategici dell’ESA in modalità nuove, oltre ad ampliare la comunità degli stakeholder attivamente impegnati in tale settore”, ha dichiarato David Parker, Direttore ESA Human Spaceflight & Robotic Exploration.

“Le partnership commerciali costituiscono un elemento nuovo del Programma di esplorazione dello spazio dell’ESA. Queste aprono l’esplorazione spaziale a iniziative condotte dal settore privato e offrono interessanti opportunità per far progredire l’attuazione degli obiettivi strategici dell’ESA in modalità nuove, oltre ad ampliare la comunità degli stakeholder attivamente impegnati in tale settore”, ha dichiarato David Parker, Direttore ESA Human Spaceflight & Robotic Exploration.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Roger Hunter ha raccontato il significato della ricerca di pianeti simili alla terra in una porzione della regione della Via Lattea più vicina a noi. Si tratta di una zona in prossimità della costellazione del Cigno dove sono state monitorate con continuità oltre 140.000 stelle. Grazie al programma Keplero, cercando periodiche diminuzioni di luminosità delle stelle, si è passati dai tre esopianeti conosciuti nel 2009 prima del lancio della sonda agli oltre 5000 candidati pianeti oggi catalogati. Molto interessante è l’aver scoperto che quasi la metà di questi pianeti è caratterizzato da una dimensione che non ha riscontro tra i pianeti del sistema solare. Quasi a dire che è il sistema dove viviamo ad essere un’anomalia!

Roger Hunter ha raccontato il significato della ricerca di pianeti simili alla terra in una porzione della regione della Via Lattea più vicina a noi. Si tratta di una zona in prossimità della costellazione del Cigno dove sono state monitorate con continuità oltre 140.000 stelle. Grazie al programma Keplero, cercando periodiche diminuzioni di luminosità delle stelle, si è passati dai tre esopianeti conosciuti nel 2009 prima del lancio della sonda agli oltre 5000 candidati pianeti oggi catalogati. Molto interessante è l’aver scoperto che quasi la metà di questi pianeti è caratterizzato da una dimensione che non ha riscontro tra i pianeti del sistema solare. Quasi a dire che è il sistema dove viviamo ad essere un’anomalia!

La sonda Rosetta ha posto termine alla sua lunga missione interplanetaria arrivando a toccare la cometa 67P, su cui due anni or sono era approdato il lander Philae. L’atto finale si è compiuto alle 13.19 (ora italiana) del 30 settembre. Un fine corsa ampiamente preannunciato e programmato per consentire un impatto dolce alla modesta velocità di 50 cm al secondo sulla regione denominata Ma’at, densa di crateri e situata sul lobo inferiore della cometa, muovendo da una distanza di 19 chilometri dalla superficie. Negli ultimi due anni, dopo il decennio di viaggio per raggiungere l’obiettivo e 7 chilometri percorsi negli spazi siderali, Rosetta ha orbitato intorno al nucleo cometario, osservandolo e analizzandone la composizione. Alla fine dal centro di controllo dell’Agenzia Spaziale Europea Damstadt in Germania è partito il comando che dato il via all’avvicinamento lento e inesorabile che è parso più un abbraccio e ha fatto tornare alla mente le discese dei Lem in fase di allunaggio. Rosetta ci ha regalato immagini ravvicinate fino a 20 metri dal punto di contatto, molto nitide quelle riprese da qualche centinaia di metri di quota, grazie allo strumento Osiris. La manovra che ha portato la sonda ad affrancarsi per sempre alla cometa è stato un capolavoro di meccanica del volo. Arrivare a impattare a grande velocità avrebbe fatto rimbalzare Rosetta, a causa della debole gravità del corpo planetario. La sonda ha fatto fino in fondo il suo dovere e gli strumenti di bordo hanno regalato una ulteriore messe di dati che saranno preziosissimi per arricchire la conoscenza sui mattoni primordiali. Quando il segnale si è spento, la visione è passata dallo schermo alla sale del centro di controllo, sugli sguardi incollati dei tecnici. Tra essi il direttore delle operazioni della missione Rosetta, Paolo Ferri, e il direttore di volo, Andrea Accomazzo. Anche il momento conclusivo della missione Rosetta ha regalato un sogno straordinario, perché è stata data la possibilità di seguire tutte le fasi in diretta streaming sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana e sul canale tv Rai Scuola. Si è dovuto attendere 40 minuti per vivere l’impatto e averne conferma.

La sonda Rosetta ha posto termine alla sua lunga missione interplanetaria arrivando a toccare la cometa 67P, su cui due anni or sono era approdato il lander Philae. L’atto finale si è compiuto alle 13.19 (ora italiana) del 30 settembre. Un fine corsa ampiamente preannunciato e programmato per consentire un impatto dolce alla modesta velocità di 50 cm al secondo sulla regione denominata Ma’at, densa di crateri e situata sul lobo inferiore della cometa, muovendo da una distanza di 19 chilometri dalla superficie. Negli ultimi due anni, dopo il decennio di viaggio per raggiungere l’obiettivo e 7 chilometri percorsi negli spazi siderali, Rosetta ha orbitato intorno al nucleo cometario, osservandolo e analizzandone la composizione. Alla fine dal centro di controllo dell’Agenzia Spaziale Europea Damstadt in Germania è partito il comando che dato il via all’avvicinamento lento e inesorabile che è parso più un abbraccio e ha fatto tornare alla mente le discese dei Lem in fase di allunaggio. Rosetta ci ha regalato immagini ravvicinate fino a 20 metri dal punto di contatto, molto nitide quelle riprese da qualche centinaia di metri di quota, grazie allo strumento Osiris. La manovra che ha portato la sonda ad affrancarsi per sempre alla cometa è stato un capolavoro di meccanica del volo. Arrivare a impattare a grande velocità avrebbe fatto rimbalzare Rosetta, a causa della debole gravità del corpo planetario. La sonda ha fatto fino in fondo il suo dovere e gli strumenti di bordo hanno regalato una ulteriore messe di dati che saranno preziosissimi per arricchire la conoscenza sui mattoni primordiali. Quando il segnale si è spento, la visione è passata dallo schermo alla sale del centro di controllo, sugli sguardi incollati dei tecnici. Tra essi il direttore delle operazioni della missione Rosetta, Paolo Ferri, e il direttore di volo, Andrea Accomazzo. Anche il momento conclusivo della missione Rosetta ha regalato un sogno straordinario, perché è stata data la possibilità di seguire tutte le fasi in diretta streaming sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana e sul canale tv Rai Scuola. Si è dovuto attendere 40 minuti per vivere l’impatto e averne conferma. Dietro questo spettacolo dell’astronautica e della scienza c’è la capacità dell’Europa e dell’Italia di sviluppare tecnologie all’avanguardia per esplorare il sistema solare. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Nichi D’Amico, alla guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sottolineano il ruolo primario del nostro Paese, sia per il coinvolgimento degli scienziati, sia per la componente industriale, che ha contribuito in modo determinante a realizzare un’impresa estrema, facendo scendere un lander sul nucleo di una cometa. Fabrizio Capaccioni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e principal investigator dello strumento VIRTIS a bordo di Rosetta, definisce la missione Rosetta “un miracolo di maestria tecnica, di programmazione e di dedizione dei team coinvolti. Sono stati superati ostacoli che nessun’altra sonda planetaria aveva mai dovuto affrontare. La sonda Rosetta e la strumentazione di bordo, con un rilevante contributo italiano per gli strumenti GIADA, VIRTIS, il canale WAC di OSIRIS ed il trapano del lander Philae, ha prodotto risultati scientifici di eccezionale valore; risultati che permetteranno di mantenere la comunità scientifica europea che si occupa dei Piccoli Corpi del Sistema solare al livello di eccellenza conseguito con Rosetta almeno per i prossimi dieci anni.

Dietro questo spettacolo dell’astronautica e della scienza c’è la capacità dell’Europa e dell’Italia di sviluppare tecnologie all’avanguardia per esplorare il sistema solare. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Nichi D’Amico, alla guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sottolineano il ruolo primario del nostro Paese, sia per il coinvolgimento degli scienziati, sia per la componente industriale, che ha contribuito in modo determinante a realizzare un’impresa estrema, facendo scendere un lander sul nucleo di una cometa. Fabrizio Capaccioni, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e principal investigator dello strumento VIRTIS a bordo di Rosetta, definisce la missione Rosetta “un miracolo di maestria tecnica, di programmazione e di dedizione dei team coinvolti. Sono stati superati ostacoli che nessun’altra sonda planetaria aveva mai dovuto affrontare. La sonda Rosetta e la strumentazione di bordo, con un rilevante contributo italiano per gli strumenti GIADA, VIRTIS, il canale WAC di OSIRIS ed il trapano del lander Philae, ha prodotto risultati scientifici di eccezionale valore; risultati che permetteranno di mantenere la comunità scientifica europea che si occupa dei Piccoli Corpi del Sistema solare al livello di eccellenza conseguito con Rosetta almeno per i prossimi dieci anni.

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.