da Sorrentino | Set 14, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

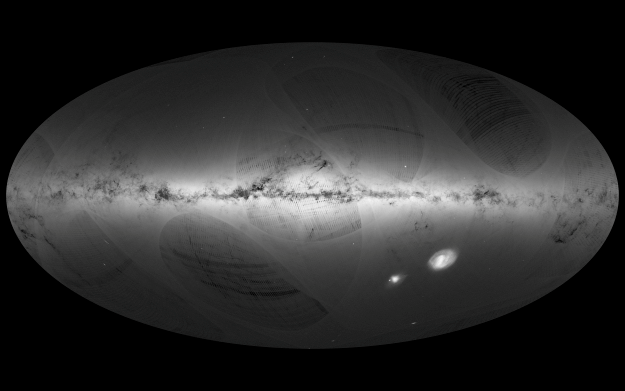

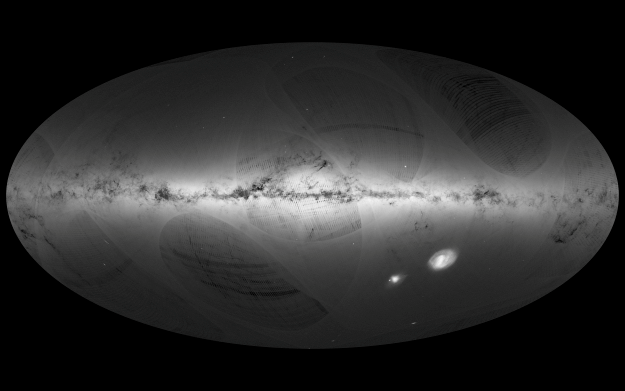

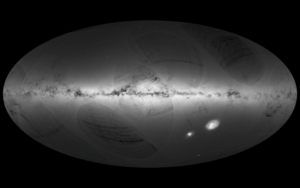

La missione Gaia, lanciata nel 2013 dall’Agenzia Spaziale Europea con l’obiettivo di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia, non ha deluso le aspettative raccogliendo dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli del suo predecessore Hipparcos e una definizione tre volte più dettagliata. E i primi risultati ottenuti sembrano confermare l’ipotesi che il piano galattico della nostra galassia sia a tilt, cioè inclinato, non perfettamente orizzontale. Da Gaia fluisce un’enorme mole di dati, che comprendono informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della Via Lattea. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars. Uno dei sei centri, veri e propri “stargate”, sparsi in Europa e delegati a raccogliere, analizzare e distribuire i dati di Gaia, sorge all’Altec di Torino ed è direttamente collegato all’ASI Science Data Center, situato a Roma nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, che partecipa al processo insieme all’INAF per una quota molto importante. La prima parte dei dati, un catalogo composto da oltre 2 milioni di stelle viste nel primo anno di attività da luglio 2014 a settembre 2015, sono stati resi pubblici il 14 settembre nel corso di un collegamento con il centro ESA – ESAC di Madrid. Si tratta di un’enorme mole di informazioni fruibili da tutta la comunità scientifica e raccolti da sei centri europei.

La missione Gaia, lanciata nel 2013 dall’Agenzia Spaziale Europea con l’obiettivo di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia, non ha deluso le aspettative raccogliendo dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli del suo predecessore Hipparcos e una definizione tre volte più dettagliata. E i primi risultati ottenuti sembrano confermare l’ipotesi che il piano galattico della nostra galassia sia a tilt, cioè inclinato, non perfettamente orizzontale. Da Gaia fluisce un’enorme mole di dati, che comprendono informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della Via Lattea. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars. Uno dei sei centri, veri e propri “stargate”, sparsi in Europa e delegati a raccogliere, analizzare e distribuire i dati di Gaia, sorge all’Altec di Torino ed è direttamente collegato all’ASI Science Data Center, situato a Roma nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, che partecipa al processo insieme all’INAF per una quota molto importante. La prima parte dei dati, un catalogo composto da oltre 2 milioni di stelle viste nel primo anno di attività da luglio 2014 a settembre 2015, sono stati resi pubblici il 14 settembre nel corso di un collegamento con il centro ESA – ESAC di Madrid. Si tratta di un’enorme mole di informazioni fruibili da tutta la comunità scientifica e raccolti da sei centri europei.

“Oggi non vengono solo rilasciate le prime immagini della Via Lattea ripresa dal satellite Gaia – ha commentato la Responsabile Osservazione ed Esplorazione dell’Universo dell’ASI, Barbara Negri – ma soprattutto l’immensa mole di dati fin qui raccolti. Da adesso la comunità scientifica potrà avere accesso a questi dati che appaiono essere molto, molto promettenti”. “Questo primo rilascio dei dati raccolti – ha sottolineato Mario Lattanzi dell’INAF, PI italiano del DPAC – ci dimostra, dopo neanche 12 mesi di lavoro, che la missione Gaia ha già superato di tre volte la qualità dei risultati della precedente missione europea Hipparcos. Un primo importante successo che vede protagonisti anche gli scienziati italiani e dell’INAF”.

da Sorrentino | Set 8, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

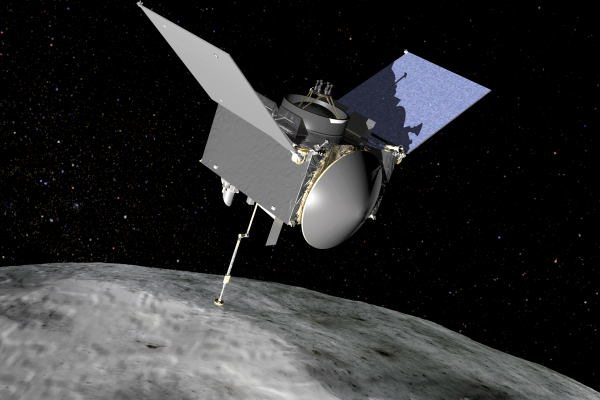

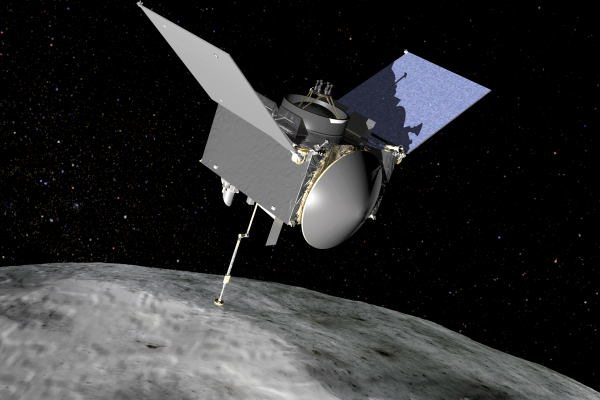

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La missione viene realizzata con un importante contributo tecnologico italiano. A guidarla sarà un sensore stellare sviluppato da Leonardo-Finmeccanica nello stabilimento fiorentino di Campi Bisenzio. Il sensore Autonomous Star Tracker permetterà alla sonda di seguire la rotta prevista orientandosi con le stelle. Questo strumento è stato già utilizzato nelle missioni europee Rosetta e Exomars e quelle della NASA New Horizons che ha raggiunto Plutone nel luglio 2015 e Juno che si trova nell’orbita di Giove.

da Sorrentino | Set 7, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La missione Expedition 48 si è conclusa mercoledì 7 settembre con l’atterraggio in Kazakistan alle 7:13 ora locale. A bordo della Soyuz il comandante Jeff Williams, che nel corso della sua quarta missione in orbita ha battuto il record di permanenza di un astronauta statunitense con un totale di 534 giorni, e i cosmonauti russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. E’ stato proprio Williams a installare il 19 agosto scorso, durante una impegnativa attività extraveicolare condotta insieme a Kate Rubins, il primo International Docking Adapter che consentirà in futuro l’attracco del CTS-100 Starliner di Boeing e del Crew Dragon di Space-X che sono in fase di sviluppo per consentire capacità di trasferimento in orbita per conto della NASA. A bordo della stazione spaziale internazionali restano il cosmonauta russo Anatoly Ivanishin, comandante, l’astronauta americana Kate Rubins e il giapponese Takuya Onishi, in vista dell’arrivo (previsto nella terza settimana di settembre, dell’equipaggio formato da Shane Kimbrough della Nasa e dai cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Andrey Borisenko (Expedition 49).

La missione Expedition 48 si è conclusa mercoledì 7 settembre con l’atterraggio in Kazakistan alle 7:13 ora locale. A bordo della Soyuz il comandante Jeff Williams, che nel corso della sua quarta missione in orbita ha battuto il record di permanenza di un astronauta statunitense con un totale di 534 giorni, e i cosmonauti russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. E’ stato proprio Williams a installare il 19 agosto scorso, durante una impegnativa attività extraveicolare condotta insieme a Kate Rubins, il primo International Docking Adapter che consentirà in futuro l’attracco del CTS-100 Starliner di Boeing e del Crew Dragon di Space-X che sono in fase di sviluppo per consentire capacità di trasferimento in orbita per conto della NASA. A bordo della stazione spaziale internazionali restano il cosmonauta russo Anatoly Ivanishin, comandante, l’astronauta americana Kate Rubins e il giapponese Takuya Onishi, in vista dell’arrivo (previsto nella terza settimana di settembre, dell’equipaggio formato da Shane Kimbrough della Nasa e dai cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Andrey Borisenko (Expedition 49).

Jeff Williams, 58 anni, è diventato così l’americano con il maggior numero di giorni trascorsi in orbita: 534, di cui 172 accumulati nel corso della quarta missione coincisa con un programma di cinque passeggiate spaziali. Il record assoluto di permanenza nello spazio è appannaggio del russo Ghennadi Padalka con 879 giorni. Il lavoro svolto da Jeff Williams all’esterno della stazione spaziale internazionale, con il montaggio dei adattatori, risulta fondamentale per consentire l’approdo dei futuri veicoli spaziali. Come tutti gli equipaggi succedutisi a bordo del complesso orbitale, anche i tre di Expedition 48 hanno condotto una lunga serie di test ed esperimenti, in particolare biotecnologici e fisiologici. Lui stesso ha supervisionato e guidato l’arrivo dei veicoli di rifornimento Cygnus, nel mese di marzo, due Dragon e due Progress in aprile e luglio.

da Sorrentino | Set 7, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo.

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo.

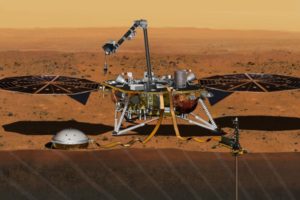

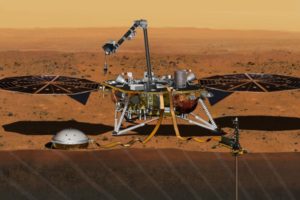

Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

da Sorrentino | Set 5, 2016 | Missioni, Primo Piano

Nella storia dell’esplorazione spaziale ci sono stati tanti momenti emozionanti, uno su tutti il primo passo dell’uomo sulla Luna. Nella ristretta enciclopedia degli eventi da ricordare figurerà sicuramente il ritrovamento di Philae, il modulo rilasciato dalla sonda Rosetta e approdato sulla rugosa e irregolare superficie della cometa 67P Chryumov-Gerasimenko. Se la discesa di un oggetto costruito dall’uomo su un remoto oggetto cosmico è stata una impresa straordinaria, essere riusciti a inquadrare il punto esatto in cui si trova Philae completa in modo esemplare il quadro di un viaggio interplanetario senza precedenti. Tutto merito della camera ad alta risoluzione Osiris a bordo di Rosetta, che ha individuato Philae nella regione di Abydos situata sul lobo più piccolo della cometa, grazie alle immagini scattate il 2 settembre 2016 (un mese prima del termine fissato della missione) da una distanza di 2,7 chilometri dalla superficie mostrano chiaramente il corpo principale del lander insieme a due delle tre gambe. “Ora abbiamo la prova visiva che ci permetterà di inserire nel giusto contesto le analisi effettuate da Philae durante i primi tre giorni sulla cometa – ha sottolineato Matt Taylor, project scientist di Rosetta. Philae si trova in una fessura tra le rocce e la sua posizione chiarisce i motivi per i quali è stato così difficile stabilire e mantenere un contatto con la Terra. Il lander è stato visto per l’ultima volta il 12 novembre 2014 dopo il primo atterraggio su Agilkia, il sito inizialmente previsto per il landing; subito dopo è rimbalzato e ha continuato a volare per altre due ore prima di fermarsi su Abydos.

Nella storia dell’esplorazione spaziale ci sono stati tanti momenti emozionanti, uno su tutti il primo passo dell’uomo sulla Luna. Nella ristretta enciclopedia degli eventi da ricordare figurerà sicuramente il ritrovamento di Philae, il modulo rilasciato dalla sonda Rosetta e approdato sulla rugosa e irregolare superficie della cometa 67P Chryumov-Gerasimenko. Se la discesa di un oggetto costruito dall’uomo su un remoto oggetto cosmico è stata una impresa straordinaria, essere riusciti a inquadrare il punto esatto in cui si trova Philae completa in modo esemplare il quadro di un viaggio interplanetario senza precedenti. Tutto merito della camera ad alta risoluzione Osiris a bordo di Rosetta, che ha individuato Philae nella regione di Abydos situata sul lobo più piccolo della cometa, grazie alle immagini scattate il 2 settembre 2016 (un mese prima del termine fissato della missione) da una distanza di 2,7 chilometri dalla superficie mostrano chiaramente il corpo principale del lander insieme a due delle tre gambe. “Ora abbiamo la prova visiva che ci permetterà di inserire nel giusto contesto le analisi effettuate da Philae durante i primi tre giorni sulla cometa – ha sottolineato Matt Taylor, project scientist di Rosetta. Philae si trova in una fessura tra le rocce e la sua posizione chiarisce i motivi per i quali è stato così difficile stabilire e mantenere un contatto con la Terra. Il lander è stato visto per l’ultima volta il 12 novembre 2014 dopo il primo atterraggio su Agilkia, il sito inizialmente previsto per il landing; subito dopo è rimbalzato e ha continuato a volare per altre due ore prima di fermarsi su Abydos.

“Una nuova emozione regalataci da Philae! – esclama Mario Salatti responsabile ASI per il contributo italiano alla missione – dopo il primo atterraggio su una cometa, le prime osservazioni in-situ, il risveglio 7 mesi dopo l’esaurimento della batteria primaria e gli infruttuosi ma appassionanti tentativi di riprendere le operazioni, ecco quanto gli scienziati attendevano di sapere per poter contestualizzare i dati raccolti durante le circa 52 ore della prima fase scientifica.” Trovare il punto di atterraggio finale di Philae era ormai divenuta una corsa contro il tempo, con la fine delle operazioni di Rosetta pianificata per il prossimo 30 settembre. “E’ stato fondamentale – prosegue Salatti – l’impegno del team della camera italo-tedesca OSIRIS e del centro ESAC dell’ESA che hanno perseguito fino all’ultimo questo importante obiettivo”. Le triangolazioni radio l’avevano circoscritta entro un’area che s’estendeva per poche decine di metri. Ora, da una distanza di 2.7 km, la risoluzione della telecamera ad angolo stretto OSIRIS è di circa 5 cm per pixel, dunque sufficiente per distinguere, fra i tanti “candidati” presenti in quell’area, il corpo principale di Philae – grande circa un metro – e le sue gambe, come si vede nelle immagini allegate.

La ricerca di Philae negli ultimi due anni non si è mai fermata nonostante le possibilità sempre più remote di individuazione a causa della difficoltà di analisi delle immagini. I dati collezionati grazie alla triangolazioni radio limitavano la posizione di Philae in un’area ampia una decina di metri. La risoluzione pari a 5 cm/pixel delle ultime immagini OSIRIS ha permesso di realizzare un’indagine approfondita del sito e il ritrovamento del lander. Non resta che aspettare l’epilogo della missione fissato per il 30 settembre . Durante la sua discesa controllata, Rosetta si porterà a meno di due chilometri da 67P e catturerà la superficie della cometa con una precisione mai ottenuta fino ad ora.

da Sorrentino | Set 2, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

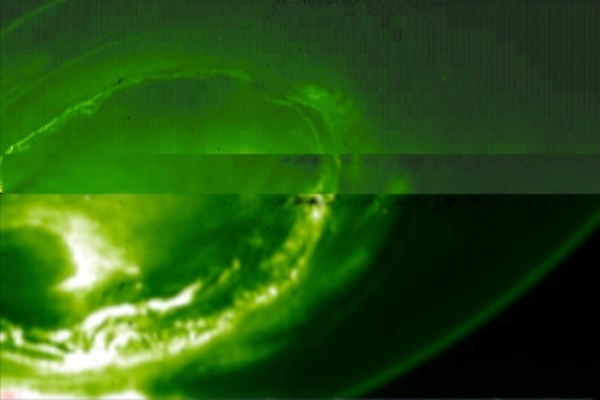

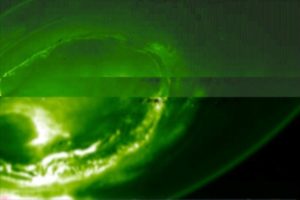

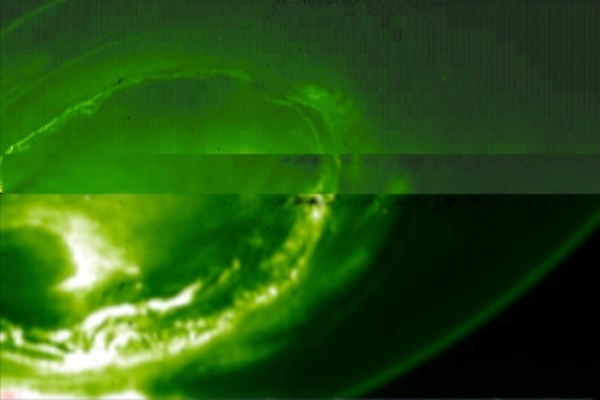

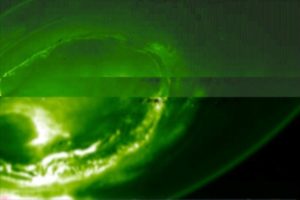

Arrivano le prime significative immagini di Giove raccolte dalla sonda JUNO della NASA, ottenute grazie ad uno dei due fondamentali strumenti italiani a bordo della sonda statunitense: il JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), progettato per studiare la dinamica e la chimica delle aurore gioviane nel vicino infrarosso, e KaT (Ka-band Translator/Transponder), che analizzerà la struttura interna del pianeta, con l’obiettivo di mappare il campo di gravità di Giove. Il primo flyby ravvicinato è, infatti, avvenuto con successo ed è stata la prima volta che JUNO si è trovata così prossima a Giove da quando è entrata nella sua orbita. Il passaggio radente del 27 agosto è il capofila di manovre analoghe – ben 35 – programmate per tutto il corso della missione, la cui vita operativa avrà termine a febbraio 2018. Volteggiando ad un velocità di oltre 200mila chilometri orari, la sonda ha puntato sul quinto pianeta del Sistema Solare il suo set di strumenti scientifici ed ha iniziato a raccogliere preziose informazioni che da lunedì a giovedì tutto il team scientifico di JUNO ha analizzato a San Antonio in Texas per avviare le prime analisi comparate e correlate dei dati provenienti dai vari strumenti della sonda. «JIRAM – spiega Alberto Adriani ricercatore dell’INAF e PI dello strumento – guarda sotto la pelle di Giove dandoci immagini ravvicinate del pianeta nell’infrarosso. Queste prime immagini dei poli nord e sud di Giove ci stanno rivelando aree calde e fredde del pianeta che non sono mai state osservate prima. Nonostante avessimo saputo che le prime immagini infrarosse del polo sud avrebbero rivelato l’aurora meridionale del pianeta, siamo stati affascinati nel vederla per la prima volta. Nessun altro strumento, sia da terra che dallo spazio, è mai stato in grado prima d’ora di osservare l’aurora australe nel modo come la vediamo in questa immagine. Vediamo un’aurora molto luminosa e strutturata. L’alto livello di dettaglio delle immagini ci potrà dire di più sulla sua morfologia e la sua dinamica».

Arrivano le prime significative immagini di Giove raccolte dalla sonda JUNO della NASA, ottenute grazie ad uno dei due fondamentali strumenti italiani a bordo della sonda statunitense: il JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), progettato per studiare la dinamica e la chimica delle aurore gioviane nel vicino infrarosso, e KaT (Ka-band Translator/Transponder), che analizzerà la struttura interna del pianeta, con l’obiettivo di mappare il campo di gravità di Giove. Il primo flyby ravvicinato è, infatti, avvenuto con successo ed è stata la prima volta che JUNO si è trovata così prossima a Giove da quando è entrata nella sua orbita. Il passaggio radente del 27 agosto è il capofila di manovre analoghe – ben 35 – programmate per tutto il corso della missione, la cui vita operativa avrà termine a febbraio 2018. Volteggiando ad un velocità di oltre 200mila chilometri orari, la sonda ha puntato sul quinto pianeta del Sistema Solare il suo set di strumenti scientifici ed ha iniziato a raccogliere preziose informazioni che da lunedì a giovedì tutto il team scientifico di JUNO ha analizzato a San Antonio in Texas per avviare le prime analisi comparate e correlate dei dati provenienti dai vari strumenti della sonda. «JIRAM – spiega Alberto Adriani ricercatore dell’INAF e PI dello strumento – guarda sotto la pelle di Giove dandoci immagini ravvicinate del pianeta nell’infrarosso. Queste prime immagini dei poli nord e sud di Giove ci stanno rivelando aree calde e fredde del pianeta che non sono mai state osservate prima. Nonostante avessimo saputo che le prime immagini infrarosse del polo sud avrebbero rivelato l’aurora meridionale del pianeta, siamo stati affascinati nel vederla per la prima volta. Nessun altro strumento, sia da terra che dallo spazio, è mai stato in grado prima d’ora di osservare l’aurora australe nel modo come la vediamo in questa immagine. Vediamo un’aurora molto luminosa e strutturata. L’alto livello di dettaglio delle immagini ci potrà dire di più sulla sua morfologia e la sua dinamica».

«I risultati delle calibrazioni di JIRAM – dice Barbara Negri Responsabile dell’Unità Osservazione dell’Universo dell’ASI – fatte ad inizio Agosto hanno dimostrato che lo strumento si comporta come aspettato ed è iniziata l’attività scientifica a seguito del primo flyby ravvicinato di Giove. Si tratta di un’ulteriore conferma della capacità dei team italiani sia scientifici che industriali di realizzare questo tipo di strumentazione, che è di fondamentale importanza per l’esplorazione del nostro sistema solare».

Il viaggio della sonda è iniziato poco più di cinque anni fa, il 5 agosto 2011, e il suo arrivo a destinazione, l’orbita di Giove, è avvenuto lo scorso 4 luglio (in Italia era l’alba del giorno successivo) dopo un tragitto di circa tre miliardi di chilometri. Scopo di JUNO è analizzare le caratteristiche di Giove come rappresentante dei pianeti giganti. Il ‘peso massimo’ del Sistema Solare può infatti offrire dati di fondamentale importanza non solo per approfondire le origini del Sistema stesso, ma anche per analizzare quelle dei sistemi planetari che man mano si vanno scoprendo intorno ad altre stelle, con particolare riferimento a quegli esopianeti di massa simile a Giove. Il cuore di JUNO è l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Leonardo-Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia (Una società Thales/Leonardo-Finmeccanica) sempre con il supporto di ASI.

La missione Gaia, lanciata nel 2013 dall’Agenzia Spaziale Europea con l’obiettivo di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia, non ha deluso le aspettative raccogliendo dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli del suo predecessore Hipparcos e una definizione tre volte più dettagliata. E i primi risultati ottenuti sembrano confermare l’ipotesi che il piano galattico della nostra galassia sia a tilt, cioè inclinato, non perfettamente orizzontale. Da Gaia fluisce un’enorme mole di dati, che comprendono informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della Via Lattea. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars. Uno dei sei centri, veri e propri “stargate”, sparsi in Europa e delegati a raccogliere, analizzare e distribuire i dati di Gaia, sorge all’Altec di Torino ed è direttamente collegato all’ASI Science Data Center, situato a Roma nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, che partecipa al processo insieme all’INAF per una quota molto importante. La prima parte dei dati, un catalogo composto da oltre 2 milioni di stelle viste nel primo anno di attività da luglio 2014 a settembre 2015, sono stati resi pubblici il 14 settembre nel corso di un collegamento con il centro ESA – ESAC di Madrid. Si tratta di un’enorme mole di informazioni fruibili da tutta la comunità scientifica e raccolti da sei centri europei.

La missione Gaia, lanciata nel 2013 dall’Agenzia Spaziale Europea con l’obiettivo di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia, non ha deluso le aspettative raccogliendo dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli del suo predecessore Hipparcos e una definizione tre volte più dettagliata. E i primi risultati ottenuti sembrano confermare l’ipotesi che il piano galattico della nostra galassia sia a tilt, cioè inclinato, non perfettamente orizzontale. Da Gaia fluisce un’enorme mole di dati, che comprendono informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della Via Lattea. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars. Uno dei sei centri, veri e propri “stargate”, sparsi in Europa e delegati a raccogliere, analizzare e distribuire i dati di Gaia, sorge all’Altec di Torino ed è direttamente collegato all’ASI Science Data Center, situato a Roma nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, che partecipa al processo insieme all’INAF per una quota molto importante. La prima parte dei dati, un catalogo composto da oltre 2 milioni di stelle viste nel primo anno di attività da luglio 2014 a settembre 2015, sono stati resi pubblici il 14 settembre nel corso di un collegamento con il centro ESA – ESAC di Madrid. Si tratta di un’enorme mole di informazioni fruibili da tutta la comunità scientifica e raccolti da sei centri europei.

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La missione Expedition 48 si è conclusa mercoledì 7 settembre con l’atterraggio in Kazakistan alle 7:13 ora locale. A bordo della Soyuz il comandante Jeff Williams, che nel corso della sua quarta missione in orbita ha battuto il record di permanenza di un astronauta statunitense con un totale di 534 giorni, e i cosmonauti russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. E’ stato proprio Williams a installare il 19 agosto scorso, durante una impegnativa attività extraveicolare condotta insieme a Kate Rubins, il primo International Docking Adapter che consentirà in futuro l’attracco del CTS-100 Starliner di Boeing e del Crew Dragon di Space-X che sono in fase di sviluppo per consentire capacità di trasferimento in orbita per conto della NASA. A bordo della stazione spaziale internazionali restano il cosmonauta russo Anatoly Ivanishin, comandante, l’astronauta americana Kate Rubins e il giapponese Takuya Onishi, in vista dell’arrivo (previsto nella terza settimana di settembre, dell’equipaggio formato da Shane Kimbrough della Nasa e dai cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Andrey Borisenko (Expedition 49).

La missione Expedition 48 si è conclusa mercoledì 7 settembre con l’atterraggio in Kazakistan alle 7:13 ora locale. A bordo della Soyuz il comandante Jeff Williams, che nel corso della sua quarta missione in orbita ha battuto il record di permanenza di un astronauta statunitense con un totale di 534 giorni, e i cosmonauti russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. E’ stato proprio Williams a installare il 19 agosto scorso, durante una impegnativa attività extraveicolare condotta insieme a Kate Rubins, il primo International Docking Adapter che consentirà in futuro l’attracco del CTS-100 Starliner di Boeing e del Crew Dragon di Space-X che sono in fase di sviluppo per consentire capacità di trasferimento in orbita per conto della NASA. A bordo della stazione spaziale internazionali restano il cosmonauta russo Anatoly Ivanishin, comandante, l’astronauta americana Kate Rubins e il giapponese Takuya Onishi, in vista dell’arrivo (previsto nella terza settimana di settembre, dell’equipaggio formato da Shane Kimbrough della Nasa e dai cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Andrey Borisenko (Expedition 49).

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo.

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo. Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

Nella storia dell’esplorazione spaziale ci sono stati tanti momenti emozionanti, uno su tutti il primo passo dell’uomo sulla Luna. Nella ristretta enciclopedia degli eventi da ricordare figurerà sicuramente il ritrovamento di Philae, il modulo rilasciato dalla sonda Rosetta e approdato sulla rugosa e irregolare superficie della cometa 67P Chryumov-Gerasimenko. Se la discesa di un oggetto costruito dall’uomo su un remoto oggetto cosmico è stata una impresa straordinaria, essere riusciti a inquadrare il punto esatto in cui si trova Philae completa in modo esemplare il quadro di un viaggio interplanetario senza precedenti. Tutto merito della camera ad alta risoluzione Osiris a bordo di Rosetta, che ha individuato Philae nella regione di Abydos situata sul lobo più piccolo della cometa, grazie alle immagini scattate il 2 settembre 2016 (un mese prima del termine fissato della missione) da una distanza di 2,7 chilometri dalla superficie mostrano chiaramente il corpo principale del lander insieme a due delle tre gambe. “Ora abbiamo la prova visiva che ci permetterà di inserire nel giusto contesto le analisi effettuate da Philae durante i primi tre giorni sulla cometa – ha sottolineato Matt Taylor, project scientist di Rosetta. Philae si trova in una fessura tra le rocce e la sua posizione chiarisce i motivi per i quali è stato così difficile stabilire e mantenere un contatto con la Terra. Il lander è stato visto per l’ultima volta il 12 novembre 2014 dopo il primo atterraggio su Agilkia, il sito inizialmente previsto per il landing; subito dopo è rimbalzato e ha continuato a volare per altre due ore prima di fermarsi su Abydos.

Nella storia dell’esplorazione spaziale ci sono stati tanti momenti emozionanti, uno su tutti il primo passo dell’uomo sulla Luna. Nella ristretta enciclopedia degli eventi da ricordare figurerà sicuramente il ritrovamento di Philae, il modulo rilasciato dalla sonda Rosetta e approdato sulla rugosa e irregolare superficie della cometa 67P Chryumov-Gerasimenko. Se la discesa di un oggetto costruito dall’uomo su un remoto oggetto cosmico è stata una impresa straordinaria, essere riusciti a inquadrare il punto esatto in cui si trova Philae completa in modo esemplare il quadro di un viaggio interplanetario senza precedenti. Tutto merito della camera ad alta risoluzione Osiris a bordo di Rosetta, che ha individuato Philae nella regione di Abydos situata sul lobo più piccolo della cometa, grazie alle immagini scattate il 2 settembre 2016 (un mese prima del termine fissato della missione) da una distanza di 2,7 chilometri dalla superficie mostrano chiaramente il corpo principale del lander insieme a due delle tre gambe. “Ora abbiamo la prova visiva che ci permetterà di inserire nel giusto contesto le analisi effettuate da Philae durante i primi tre giorni sulla cometa – ha sottolineato Matt Taylor, project scientist di Rosetta. Philae si trova in una fessura tra le rocce e la sua posizione chiarisce i motivi per i quali è stato così difficile stabilire e mantenere un contatto con la Terra. Il lander è stato visto per l’ultima volta il 12 novembre 2014 dopo il primo atterraggio su Agilkia, il sito inizialmente previsto per il landing; subito dopo è rimbalzato e ha continuato a volare per altre due ore prima di fermarsi su Abydos.

Arrivano le prime significative immagini di Giove raccolte dalla sonda JUNO della NASA, ottenute grazie ad uno dei due fondamentali strumenti italiani a bordo della sonda statunitense: il JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), progettato per studiare la dinamica e la chimica delle aurore gioviane nel vicino infrarosso, e KaT (Ka-band Translator/Transponder), che analizzerà la struttura interna del pianeta, con l’obiettivo di mappare il campo di gravità di Giove. Il primo flyby ravvicinato è, infatti, avvenuto con successo ed è stata la prima volta che JUNO si è trovata così prossima a Giove da quando è entrata nella sua orbita. Il passaggio radente del 27 agosto è il capofila di manovre analoghe – ben 35 – programmate per tutto il corso della missione, la cui vita operativa avrà termine a febbraio 2018. Volteggiando ad un velocità di oltre 200mila chilometri orari, la sonda ha puntato sul quinto pianeta del Sistema Solare il suo set di strumenti scientifici ed ha iniziato a raccogliere preziose informazioni che da lunedì a giovedì tutto il team scientifico di JUNO ha analizzato a San Antonio in Texas per avviare le prime analisi comparate e correlate dei dati provenienti dai vari strumenti della sonda. «JIRAM – spiega Alberto Adriani ricercatore dell’INAF e PI dello strumento – guarda sotto la pelle di Giove dandoci immagini ravvicinate del pianeta nell’infrarosso. Queste prime immagini dei poli nord e sud di Giove ci stanno rivelando aree calde e fredde del pianeta che non sono mai state osservate prima. Nonostante avessimo saputo che le prime immagini infrarosse del polo sud avrebbero rivelato l’aurora meridionale del pianeta, siamo stati affascinati nel vederla per la prima volta. Nessun altro strumento, sia da terra che dallo spazio, è mai stato in grado prima d’ora di osservare l’aurora australe nel modo come la vediamo in questa immagine. Vediamo un’aurora molto luminosa e strutturata. L’alto livello di dettaglio delle immagini ci potrà dire di più sulla sua morfologia e la sua dinamica».

Arrivano le prime significative immagini di Giove raccolte dalla sonda JUNO della NASA, ottenute grazie ad uno dei due fondamentali strumenti italiani a bordo della sonda statunitense: il JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), progettato per studiare la dinamica e la chimica delle aurore gioviane nel vicino infrarosso, e KaT (Ka-band Translator/Transponder), che analizzerà la struttura interna del pianeta, con l’obiettivo di mappare il campo di gravità di Giove. Il primo flyby ravvicinato è, infatti, avvenuto con successo ed è stata la prima volta che JUNO si è trovata così prossima a Giove da quando è entrata nella sua orbita. Il passaggio radente del 27 agosto è il capofila di manovre analoghe – ben 35 – programmate per tutto il corso della missione, la cui vita operativa avrà termine a febbraio 2018. Volteggiando ad un velocità di oltre 200mila chilometri orari, la sonda ha puntato sul quinto pianeta del Sistema Solare il suo set di strumenti scientifici ed ha iniziato a raccogliere preziose informazioni che da lunedì a giovedì tutto il team scientifico di JUNO ha analizzato a San Antonio in Texas per avviare le prime analisi comparate e correlate dei dati provenienti dai vari strumenti della sonda. «JIRAM – spiega Alberto Adriani ricercatore dell’INAF e PI dello strumento – guarda sotto la pelle di Giove dandoci immagini ravvicinate del pianeta nell’infrarosso. Queste prime immagini dei poli nord e sud di Giove ci stanno rivelando aree calde e fredde del pianeta che non sono mai state osservate prima. Nonostante avessimo saputo che le prime immagini infrarosse del polo sud avrebbero rivelato l’aurora meridionale del pianeta, siamo stati affascinati nel vederla per la prima volta. Nessun altro strumento, sia da terra che dallo spazio, è mai stato in grado prima d’ora di osservare l’aurora australe nel modo come la vediamo in questa immagine. Vediamo un’aurora molto luminosa e strutturata. L’alto livello di dettaglio delle immagini ci potrà dire di più sulla sua morfologia e la sua dinamica».