da Sorrentino | Mag 2, 2016 | Astronomia, Eventi, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

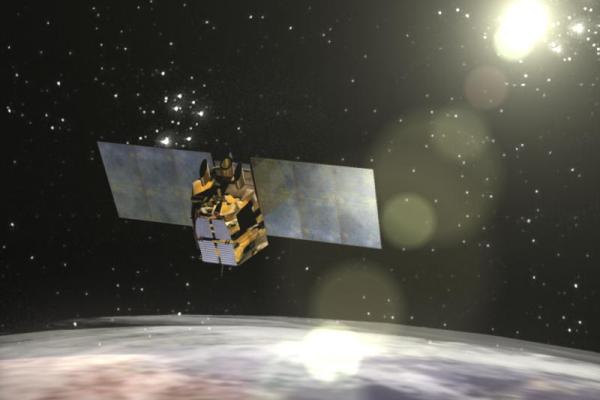

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Frutto della collaborazione tra l’ASI e la sua omologa olandese, il satellite ha avuto ricadute scientifiche di altissimo livello. Nello studio dello spazio profondo infatti Beppo Sax ha dato per primo una risposta ai misteriosi fenomeni celesti dei lampi gamma. L’asso nella manica del satellite era la sua copertura spettrale particolarmente ampia che gli ha permesso di osservare una grande varietà di fenomeni cosmici come sorgenti galattiche compatte, ammassi di galassie, resti di supernovae, stelle e gamma ray burst.

“Il potenziale espresso da Beppo Sax ha dato i suoi frutti in campo scientifico e indistriale – ha commentato Barbara Negri capo dell’unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI – e ha messo in rilievo i meriti della comunità scientifica e l’industria italiane, diventate richieste a livello internazionale”.

Inizialmente programmato per rimanere all’opera fino al 1998, il satellite ha ampiamente superato le aspettative della comunità scientifica rimanendo attivo per sette anni fino a quando il 29 aprile del 2003, è stato fatto cadere nell’Oceano Pacifico. E anche in questo fu particolare: BeppoSAX fu il primo satellite italiano (l’unico ad oggi) che rientro nell’atmosfera bisognoso di un ferreo controllo. Infatti acune parti costruite in titanio rischiavano di non consumarsi nel rientro e la perdita dei giroscopi impediva il rientro controllato. Fu istituita una unità di crisi presso la Protezione Civile che con l’ASI in coordinamento con il CNUCE di Pisa e il NORAD statunitense fu in grado di monitorare la caduta onde evitare possibili incidenti. Ma ancor più della durata BeppoSAX ha stupito per la ricaduta scientifica della sua missione: già nel 2002 poco prima di terminare la sua vita operativa, erano oltre 1500 le pubblicazioni scientifiche basate sui dati collezionati dal satellite.

Ruolo di primo piano anche per l’industria italiana nella missione BeppoSAX attraverso Finmeccanica. Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata responsabile del progetto, della realizzazione e del lancio del primo satellite di astrofisica costruito in Italia. Thales Alenia Alenia Space è stata inoltre responsabile dello sviluppo di importanti sottosistemi di bordo ed ha contribuito significativamente alla carico scientifico della missione con la fornitura dei strumenti di rilevazione dei raggi raggi x.

Telespazio è stata responsabile delle gestione operativa del satellite per tutta la durata della missione, dal momento del rilascio in orbita fino al termine della sua vita operativa. Inoltre, Telespazio ha avuto la responsabilità delle attività della Stazione di Malindi, in Kenya, per il rilancio dei dati di telemetria e telecomando di BeppoSAX.

Finmeccanica ha fornito inoltre un contributo determinante al successo della missione realizzando il sottosistema di alimentazione della piattaforma, costituito dalle batterie e dalle unità elettroniche di condizionamento dell’energia elettrica, i sensori stellari per il controllo d’assetto del satellite e i meccanismi di allineamento di alcune parti del telescopio.

da Sorrentino | Apr 16, 2016 | Missioni, Primo Piano

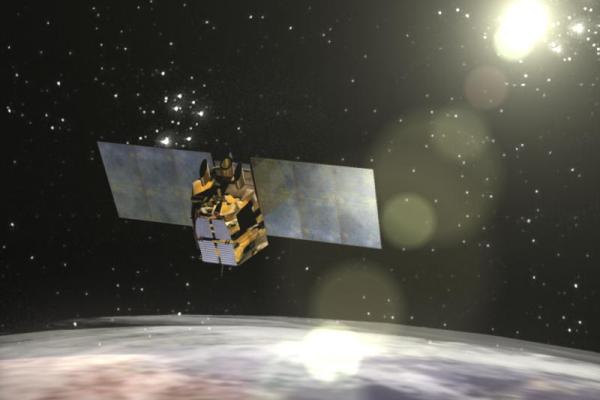

Il lungo viaggio verso Marte della sonda ExoMars, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e quella russa (Roscosmos), procede nel migliore dei modi. Nelle settimane seguenti il lancio, avvenuto esattamente un mese fa, gli operatori di missione e gli scienziati coinvolti hanno accuratamente verificato che sia il modulo orbitante Trace Gas Orbiter (TGO) che il lander Schiaparelli fossero in perfetta efficienza, in attesa dell’arrivo a destinazione, programmato per ottobre. In entrambi i moduli sono presenti strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e altri centri di ricerca e Università, sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Il lungo viaggio verso Marte della sonda ExoMars, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e quella russa (Roscosmos), procede nel migliore dei modi. Nelle settimane seguenti il lancio, avvenuto esattamente un mese fa, gli operatori di missione e gli scienziati coinvolti hanno accuratamente verificato che sia il modulo orbitante Trace Gas Orbiter (TGO) che il lander Schiaparelli fossero in perfetta efficienza, in attesa dell’arrivo a destinazione, programmato per ottobre. In entrambi i moduli sono presenti strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e altri centri di ricerca e Università, sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana.

I sistemi di controllo, navigazione e comunicazione del TGO sono stati attivati: l’antenna ad alto guadagno da 2,2 m di diametro della sonda sta già assicurando un collegamento di 2 megabit al secondo con la Terra e gli strumenti scientifici sono stati sottoposti a una serie di controlli iniziali. Quando sarà nell’orbita di Marte, TGO avrà il compito di misurare l’abbondanza e la distribuzione dei gas presenti nell’atmosfera marziana e in particolare il metano, che potrebbe fornire indizi su processi geologici o biologici attivi sul pianeta. Il modulo di discesa Schiaparelli raggiungerà la superficie di Marte testando, tra l’altro, le tecnologie necessarie per realizzare un atterraggio controllato sul pianeta.

«Tutti i sistemi di bordo, tra cui quelli relativi all’alimentazione elettrica, alle comunicazioni, ai sistemi di puntamento stellare, guida e navigazione, nonché tutti gli strumenti scientifici di Schiaparelli sono stati attivati e controllati» spiega Peter Schmitz, dell’ESA, Operations Manager del veicolo spaziale. «Le attività svolte hanno permesso al team di controllo di volo di familiarizzare con le operazioni su questo sofisticato veicolo spaziale».

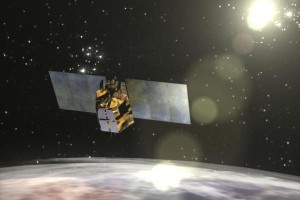

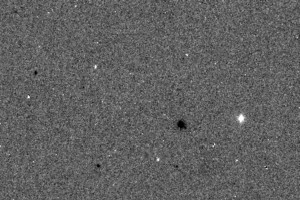

Il 7 aprile CaSSIS (Colour and Stereo Scientific Imaging System), la camera ad alta risoluzione di TGO disegnata e realizzata all’Università di Berna con il contributo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova e dell’ASI, è stata attivata per la prima volta e ha acquisito le prime immagini dello spazio, ovvero una porzione di cielo prossima al polo sud celeste. «L’accensione iniziale si è svolta come previsto e finora tutto sembra regolare» dice Nicolas Thomas dell’Università di Berna in Svizzera, principal investigator di CaSSIS. «Le notizie che ci arrivano da Exomars, che ormai si trova a più di 83 milioni di chilometri dalla Terra, sono davvero ottime» aggiunge Gabriele Cremonese, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, co-principal investigator della camera. «CaSSIS ha ottenuto le prime immagini di alcuni campi stellari, simulando l’acquisizione di una coppia di riprese stereoscopiche ruotando lo strumento di 180 gradi. L’analisi preliminare delle stelle osservate conferma l’eccellente qualità ottica del dispositivo e che il suo rivelatore funziona perfettamente».

Una volta in orbita attorno Marte, CaSSIS raccoglierà immagini stereoscopiche ad alta risoluzione della superficie del pianeta, supportando gli altri strumenti del TGO nella ricerca di gas. Nei giorni scorsi sono stati attivati con successo anche i sensori di gas in traccia e il rivelatore di particelle atomiche, in grado di individuare depositi di ghiaccio d’acqua sotto la superficie. Gli ingegneri di missione hanno anche avviato una serie di accurati controlli sui sistemi di volo e gli strumenti di Schiaparelli che, una volta raggiunta la superficie di Marte, condurrà vari studi sull’ambiente planetario. Uno dei suoi obiettivi scientifici sarà quello di ottenere le prime misure dei campi elettrici atmosferici che, combinati con le misurazioni della concentrazione di pulviscolo atmosferico, ci fornirà informazioni sulle proprietà e i processi che generano le tempeste di polvere su Marte. Questi dati verranno raccolti da DREAMS(Dust Characterisation, Risk Assessment, and Environment Analyser on the Martian Surface), la piccola stazione meteorologica frutto di una collaborazione tra INAF, ASI e CISAS di Padova. Schiaparelli raccoglierà dati e immagini anche durante i sei minuti della sua discesa.

Una volta in orbita attorno Marte, CaSSIS raccoglierà immagini stereoscopiche ad alta risoluzione della superficie del pianeta, supportando gli altri strumenti del TGO nella ricerca di gas. Nei giorni scorsi sono stati attivati con successo anche i sensori di gas in traccia e il rivelatore di particelle atomiche, in grado di individuare depositi di ghiaccio d’acqua sotto la superficie. Gli ingegneri di missione hanno anche avviato una serie di accurati controlli sui sistemi di volo e gli strumenti di Schiaparelli che, una volta raggiunta la superficie di Marte, condurrà vari studi sull’ambiente planetario. Uno dei suoi obiettivi scientifici sarà quello di ottenere le prime misure dei campi elettrici atmosferici che, combinati con le misurazioni della concentrazione di pulviscolo atmosferico, ci fornirà informazioni sulle proprietà e i processi che generano le tempeste di polvere su Marte. Questi dati verranno raccolti da DREAMS(Dust Characterisation, Risk Assessment, and Environment Analyser on the Martian Surface), la piccola stazione meteorologica frutto di una collaborazione tra INAF, ASI e CISAS di Padova. Schiaparelli raccoglierà dati e immagini anche durante i sei minuti della sua discesa.

«Gli Strumenti a bordo di TGO e Schiaparelli stanno funzionando tutti nel migliore dei modi, e i team scientifici responsabili continueranno le procedure di calibrazione e configurazione durante il viaggio verso Marte, per garantire che siano pronti per l’entusiasmate missione che ci attende» afferma Håkan Svedhem, Project Scientist di ESA per la missione ExoMars 2016.

«I risultati positivi sullo stato di tutti gli elementi in viaggio verso Marte ha rassicurato tutti quanti nel team scientifico che, adesso, sono al lavoro preparare e verificare in laboratorio i piani di acquisizione dati scientifici che saranno eseguiti quando la missione entrerà nella fase di osservazione e misure», dice Raffaele Mugnuolo, responsabile ASI per la partecipazione alle missioni ExoMars. La prossima importante tappa della missione è fissata al mese di luglio, quando i motori di ExoMars verranno accesi per indirizzare il veicolo spaziale verso la rotta finale che porta direttamente a Marte. L’arrivo è previsto per il 19 ottobre.

Nella foto in evidenza: rappresentazione artistica del Trace Gas Orbiter (Crediti: ESA/ATG medialab). All’interno dell’articolo, la prima immagine ottenuta dalla camera CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) installata sul Trace Gas Orbiter (TGO) della missione ExoMars 2016. L’immagine riprende una porzione di cielo in prossimità del polo sud celeste. L’immagine è stata ottenuta sottraendo tra loro due riprese dello stesso campo di vista, dove nella seconda la camera è stata ruotata di 180 gradi. Emerge così una serie di coppie di punti chiari e scuri, tutte disposte nello stesso modo, che rappresentano le riprese al positivo e al negativo di stelle. Il campo di vista è di 0,2 gradi lungo l’asse orizzontale. L’immagine è una porzione di una ripresa più ampia, realizzata per rendere meglio visibili le stelle. Crediti: ESA/Roscosmos/CaSSIS

da Sorrentino | Apr 7, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

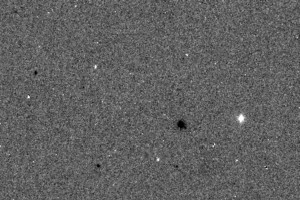

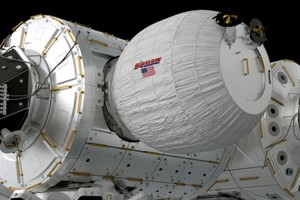

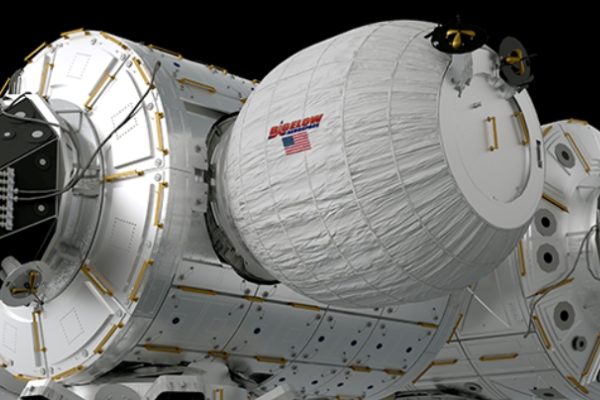

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

L’idea dei moduli gonfiabili da trasportare in orbita risale gli anni ’60, ma si preferì non percorrerne lo sviluppo e l’impiego perché la soluzione era ritenuta troppo rischiosa per la vita degli astronauti, a causa del rischio di impatto con micrometeoriti. Negli anni ’90 la NASA fece volare a titolo sperimentale il TransHab, una struttura ibrida multivello espandibile fino a 8 metri realizzati con il contributo dell’allora Alenia spazio italiana. A crederci fu la Bigelow Aerospace che nel 2006 e 2007 mandò in orbita i primi veicoli abitativi gonfiabili sperimentali: Genesis I e Genesis II, evoluzione del TransHab. Si tratta di moduli ancora in orbita con l’obiettivo di testarne sul lungo periodo la vita operativa. Nel luglio 2015 la società americana ha sottoscritto con la Nasa un nuovo contratto per lo sviluppo del BA330, che aspira a diventare il primo modulo gonfiabile completamente autosufficiente, con un volume tre volte maggiore di ogni altro modulo in metallo. Una sorta di stazione spaziale compatta in grado di ospitare fino a sei astronauti, che la Nasa vorrebbe utilizzare nell’orbita cislunare e che nel frattempo la Bigelow conta di sfruttare nell’orbita bassa per fini commerciali, anche nel settore del turismo spaziale.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

Il modulo espandibile Beam, in partenza con il cargo Dragon di Space X, fa parte delle tre tonnellate di rifornimenti e materiale di ricerca per gli astronauti delle Expedition 47 e 48 a bordo della stazione spaziale. Gli esperimenti sono dedicati allo studio dell’atrofia muscolare, alla perdita di tessuto osseo nello spazio e alla crescita di cristalli di proteine in microgravità, utili alla progettazione di nuovi farmaci. Il rendez-vous di Dragon è previsto nella giornata di domenica 10 aprile, per mezzo del braccio robotico della ISS manovrato dagli astronauti Jeff Williams della NASA e Tim Peake dell’ESA fino all’aggancio alla parte inferiore del modulo Harmony. Dragon tornerà sulla Terra l’11 maggio. Dopo circa 5 ore e mezzo di viaggio effettuerà uno splash down nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della Baja California. Porterà con sé i campioni biologici raccolti dagli astronauti durante vari esperimenti, tra cui quelli collezionati da Scott Kelly durante la One Year Mission.

da Sorrentino | Apr 6, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

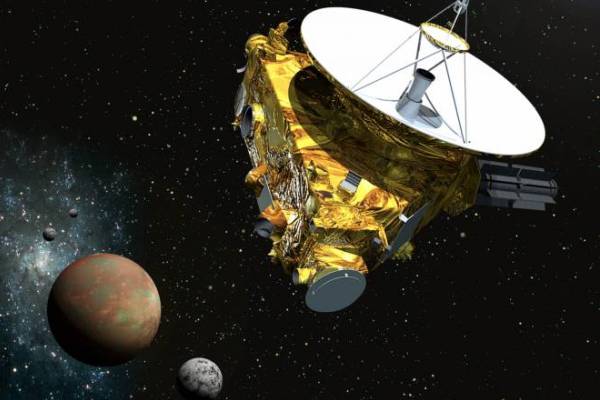

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

Le misurazioni, effettuate tra l’orbita di Urano e il rendez-vous con Plutone, si sono prolungate per oltre tre anni e hanno permesso di colmare una lacuna tra i dati raccolti dalle missioni dedicate specificamente al Sole e quelli forniti dalle sonde Voyager 1 e 2, ancora in attività a quasi 40 anni dal lancio. New Horizons ha svolto questo particolare‘compito impiegando lo strumento Solar Wind Around Pluto (SWAP), gestito dal Southwest Research Institute (SwRI) di San Antonio in Texas. I dati mostrano che le particelle del vento solare sono caratterizzate da un’iniziale esplosione di energia, un’accelerazione che le spinge oltre la loro velocità primaria e che potrebbe essere all’origine di raggi cosmici anomali. Questa tipologia di raggi è stata osservata anche dalle due missioni Voyager, che però ne avevano colto solo lo stadio finale lasciando aperti i quesiti sulle origini e sulla provenienza. Inoltre, l’ambiente spaziale, che risente non solo del vento ma dell’attività solare in generale, in regioni così remote mostra una compagine meno complessa rispetto alle zone più vicine alla Terra in quanto è caratterizzato da strutture più piccole che tendono a indebolirsi o a raggrupparsi quando si muovono verso l’esterno.

Grazie a New Horizons, la comunità scientifica dispone di maggiori informazioni non solo sull’ambiente di Plutone e della regione remota in cui si trova, ma anche sui meccanismi di propagazione del vento solare attraverso il nostro sistema planetario.

da Sorrentino | Mar 31, 2016 | Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

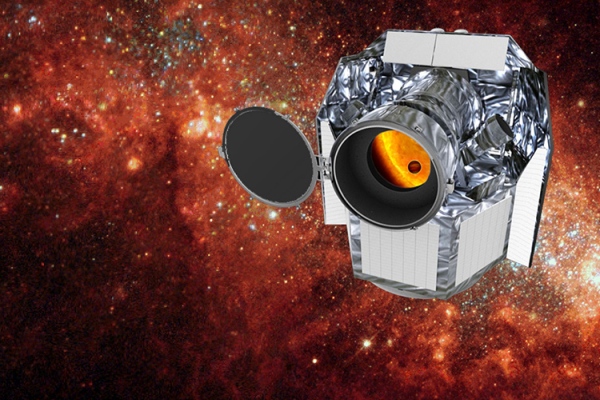

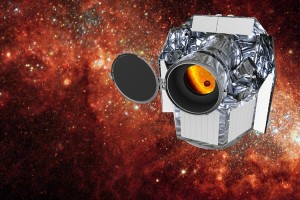

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Nei prossimi sei mesi, i 3000 disegni selezionati saranno miniaturizzati, cioè ridotti di circa mille volte, e impressi su due placche di metallo che voleranno nello spazio su CHEOPS. Il lancio è previsto per la primavera del 2018. Nei disegni, il satellite è spesso rappresentato come una cassa quadrata con l’etichetta CHEOPS, cosa che non è molto lontana dalla realtà. Il satellite di 300 kg è in realtà un prisma a base esagonale che trasporta un telescopio in grado di osservare stelle a noi vicine note per ospitare pianeti.

L’obiettivo scientifico principale di CHEOPS è studiare la struttura di pianeti extrasolari “piccoli”, ovvero quelli che hanno dimensione e massa simili alla Terra e non più grandi di Nettuno, in orbita attorno a stelle a noi vicine. CHEOPS misurerà il diametro dei pianeti osservati. Conoscendo anche la massa, gli scienziati potranno capire se si tratta di un gigante gassoso, come Giove e Saturno, o di un mondo roccioso come la Terra. Questo è un passo importante per trovare pianeti potenzialmente abitabili dove in futuro potrebbero essere rilevati segni di vita. “Sarà una grande emozione per i giovani vincitori sapere il proprio disegno in orbita attorno alla Terra! – dichiara Isabella Pagano dell’INAF di Catania e responsabile scientifico in Italia del progetto. – Dopo il lancio, i ragazzi potranno seguire CHEOPS on line tramite un portale loro dedicato: sarà possibile monitorare l’orbita del satellite, essere informati sul programma scientifico e sui risultati per tutta la durata del progetto. Il nostro intento è suscitare interesse verso il mondo della scienza. Ci auguriamo che questa iniziativa, capace di costruire un legame che dura nel tempo, possa contribuire ad avvicinare i nostri ragazzi alle discipline scientifiche”.

I partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS” sembrano non avere dubbi sul fatto che esista davvero la vita al di là della Terra, ma la loro rappresentazione di eventuali forme di vita differisce notevolmente da quella degli scienziati. Mentre quest’ultimi concordano sulla possibilità che gli esseri umani potrebbero un giorno scoprire forme di vita più semplici, come cellule viventi, da qualche parte su un corpo celeste lontano, i giovani partecipanti immaginano forme di vita con più braccia o gambe e con teste con caratteristiche particolari.

La missione CHEOPS

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

I ricercatori italiani, dell’INAF e di UNIPD, hanno ideato il telescopio di bordo e stanno fornendo supporto all’industria italiana cui ASI ha affidato la realizzazione degli specchi e l’integrazione finale del telescopio. La missione conta inoltre sul contributo dell’ASI Science Data Center per l’archiviazione dei dati.

I disegni possono essere visualizzati su una mappa interattiva dell’Europa sul web.

Link al sito con i disegni: https://cheops.unibe.ch/campaign-cheops-childrens-drawings/

da Sorrentino | Mar 23, 2016 | Missioni, Primo Piano

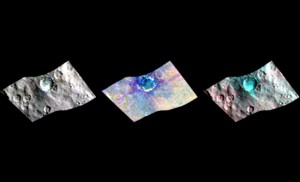

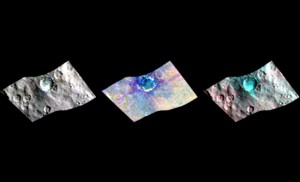

Acqua sulla superficie del pianeta nano Cerere: a scoprirla per la prima volta in assoluto, all’interno del cratere Oxo, è stato il team della missione Dawn della Nasa. Fondamentali per la scoperta sono state le osservazioni condotte dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’INAF. La notizia è stata data alcune ore fa durante una conferenza stampa alla quarantasettesima edizione della Lunar and Planetary Science Conference in corso a The Woodlands, in Texas. «VIR ha osservato la presenza di acqua all’interno di Oxo, un cratere di recente formazione, con un diametro di circa 9 chilometri e situato nell’emisfero nord di Cerere» conferma Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS e principal investigator di VIR. «Questa scoperta ribadisce l’importanza di Cerere nel contesto degli scenari di formazione del Sistema solare».

Acqua sulla superficie del pianeta nano Cerere: a scoprirla per la prima volta in assoluto, all’interno del cratere Oxo, è stato il team della missione Dawn della Nasa. Fondamentali per la scoperta sono state le osservazioni condotte dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’INAF. La notizia è stata data alcune ore fa durante una conferenza stampa alla quarantasettesima edizione della Lunar and Planetary Science Conference in corso a The Woodlands, in Texas. «VIR ha osservato la presenza di acqua all’interno di Oxo, un cratere di recente formazione, con un diametro di circa 9 chilometri e situato nell’emisfero nord di Cerere» conferma Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS e principal investigator di VIR. «Questa scoperta ribadisce l’importanza di Cerere nel contesto degli scenari di formazione del Sistema solare».

Le nuove dettagliatissime immagini della superficie di Cerere presentate dal team di Dawn mostrano come esso sia un corpo celeste assai complesso dal punto di vista geologico e presenti in alcune zone, come il cratere Haulani, profonde differenze di composizione rispetto alle aree circostanti. Anche per le indagini su Haulani i dati raccolti da VIR sono stati determinanti, permettendo agli scienziati di osservare come viene riflessa la luce del sole dalla superficie di Cerere al variare della sua lunghezza d’onda, nell’intervallo compreso tra il visibile e l’infrarosso e capire così la natura dei materiali che la compongono. Nel caso di Haulani, un cratere dalla forma irregolare e con evidenti striature di materiale brillante, lo spettrometro ha rilevato abbondanze di minerali profondamente differenti rispetto a quelle riscontrate nelle zone circostanti della superficie, in gran parte costituite da una miscela di materiali contenenti carbonati e fillosilicati in proporzioni variabili.

«Le immagini in falsi colori di Haulani mostrano che il materiale scavato da un impatto è differente da quello che compone la superficie di Cerere» aggiunge De Sanctis. «Questa diversità nei materiali può stare a significare o che sotto la superficie di Cerere ci sia uno strato misto o che l’impatto abbia modificato localmente le proprietà dei minerali».

Anche il cratere Occator, che misura 92 chilometri di diametro per 4 chilometri di profondità, è stato fotografato in dettaglio da Dawn. Le ultime immagini presentate, scattate da una quota di appena 385 chilometri, rivelano una cupola in un pozzo dalle pareti lisce, collocato nella zona centrale e assai brillante del cratere. Numerose fratture dall’andamento rettilineo attraversano la parte superiore e i fianchi di questa cupola. Altre evidenti fratture circondano la cupola e attraversano regioni più piccole e brillanti nel cratere.

Anche il cratere Occator, che misura 92 chilometri di diametro per 4 chilometri di profondità, è stato fotografato in dettaglio da Dawn. Le ultime immagini presentate, scattate da una quota di appena 385 chilometri, rivelano una cupola in un pozzo dalle pareti lisce, collocato nella zona centrale e assai brillante del cratere. Numerose fratture dall’andamento rettilineo attraversano la parte superiore e i fianchi di questa cupola. Altre evidenti fratture circondano la cupola e attraversano regioni più piccole e brillanti nel cratere.

«Prima che Dawn iniziasse le osservazioni a bassa quota lo scorso anno, il cratere Occator sembrava essere un’unica, grande zona luminosa. Ora, con le ultime riprese ravvicinate, possiamo vedere strutture complesse che aprono nuovi misteri su cui indagare» ha dichiarato Ralf Jaumann, planetologo e co-investigatore della missione Dawn presso il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) di Berlino. «La complessa geometria presente nelle zone interne del cratere suggerisce attività geologica nel recente passato, ma dovremo completare la mappatura geologica dettagliata del cratere per poter testare le ipotesi sulla sua formazione».

«VIR – commenta la Responsabile di Osservazione dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana, Barbara Negri – è uno strumento che opera nel visibile e nell’infrarosso per il quale l’Italia possiede una leadership scientifica ed industriale riconosciuta a livello internazionale. Questa tipologia di strumento è stata impiegata con successo su altre missioni di esplorazione del sistema solare tra le quali CASSINI, ROSETTA e VENUS EXPRESS e ha fornito dati fondamentali per lo studio dei corpi celesti osservati e per la comprensione della loro origine».

Il team di Dawn ha anche completato una mappa a colori migliorata della superficie di Cerere che mette in evidenza la diversità di materiale che la compone e il suo rapporto con la morfologia del pianeta nano. In più, grazie ai primi dati dello strumento Gamma Ray and Neutron Detector (GRaND), ha individuato concentrazioni di idrogeno maggiori in prossimità dei poli. Poiché l’idrogeno è il principale costituente dell’acqua, questa informazione rafforza lo scenario della presenza di ghiaccio d’acqua in prossimità della superficie nelle regioni polari di Cerere.

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Il lungo viaggio verso Marte della sonda ExoMars, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e quella russa (Roscosmos), procede nel migliore dei modi. Nelle settimane seguenti il lancio, avvenuto esattamente un mese fa, gli operatori di missione e gli scienziati coinvolti hanno accuratamente verificato che sia il modulo orbitante Trace Gas Orbiter (TGO) che il lander Schiaparelli fossero in perfetta efficienza, in attesa dell’arrivo a destinazione, programmato per ottobre. In entrambi i moduli sono presenti strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e altri centri di ricerca e Università, sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Il lungo viaggio verso Marte della sonda ExoMars, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e quella russa (Roscosmos), procede nel migliore dei modi. Nelle settimane seguenti il lancio, avvenuto esattamente un mese fa, gli operatori di missione e gli scienziati coinvolti hanno accuratamente verificato che sia il modulo orbitante Trace Gas Orbiter (TGO) che il lander Schiaparelli fossero in perfetta efficienza, in attesa dell’arrivo a destinazione, programmato per ottobre. In entrambi i moduli sono presenti strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e altri centri di ricerca e Università, sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana. Una volta in orbita attorno Marte, CaSSIS raccoglierà immagini stereoscopiche ad alta risoluzione della superficie del pianeta, supportando gli altri strumenti del TGO nella ricerca di gas. Nei giorni scorsi sono stati attivati con successo anche i sensori di gas in traccia e il rivelatore di particelle atomiche, in grado di individuare depositi di ghiaccio d’acqua sotto la superficie. Gli ingegneri di missione hanno anche avviato una serie di accurati controlli sui sistemi di volo e gli strumenti di Schiaparelli che, una volta raggiunta la superficie di Marte, condurrà vari studi sull’ambiente planetario. Uno dei suoi obiettivi scientifici sarà quello di ottenere le prime misure dei campi elettrici atmosferici che, combinati con le misurazioni della concentrazione di pulviscolo atmosferico, ci fornirà informazioni sulle proprietà e i processi che generano le tempeste di polvere su Marte. Questi dati verranno raccolti da DREAMS(Dust Characterisation, Risk Assessment, and Environment Analyser on the Martian Surface), la piccola stazione meteorologica frutto di una collaborazione tra INAF, ASI e CISAS di Padova. Schiaparelli raccoglierà dati e immagini anche durante i sei minuti della sua discesa.

Una volta in orbita attorno Marte, CaSSIS raccoglierà immagini stereoscopiche ad alta risoluzione della superficie del pianeta, supportando gli altri strumenti del TGO nella ricerca di gas. Nei giorni scorsi sono stati attivati con successo anche i sensori di gas in traccia e il rivelatore di particelle atomiche, in grado di individuare depositi di ghiaccio d’acqua sotto la superficie. Gli ingegneri di missione hanno anche avviato una serie di accurati controlli sui sistemi di volo e gli strumenti di Schiaparelli che, una volta raggiunta la superficie di Marte, condurrà vari studi sull’ambiente planetario. Uno dei suoi obiettivi scientifici sarà quello di ottenere le prime misure dei campi elettrici atmosferici che, combinati con le misurazioni della concentrazione di pulviscolo atmosferico, ci fornirà informazioni sulle proprietà e i processi che generano le tempeste di polvere su Marte. Questi dati verranno raccolti da DREAMS(Dust Characterisation, Risk Assessment, and Environment Analyser on the Martian Surface), la piccola stazione meteorologica frutto di una collaborazione tra INAF, ASI e CISAS di Padova. Schiaparelli raccoglierà dati e immagini anche durante i sei minuti della sua discesa.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera. L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni. CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

Acqua sulla superficie del pianeta nano Cerere: a scoprirla per la prima volta in assoluto, all’interno del cratere Oxo, è stato il team della missione Dawn della Nasa. Fondamentali per la scoperta sono state le osservazioni condotte dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’INAF. La notizia è stata data alcune ore fa durante una conferenza stampa alla quarantasettesima edizione della Lunar and Planetary Science Conference in corso a The Woodlands, in Texas. «VIR ha osservato la presenza di acqua all’interno di Oxo, un cratere di recente formazione, con un diametro di circa 9 chilometri e situato nell’emisfero nord di Cerere» conferma Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS e principal investigator di VIR. «Questa scoperta ribadisce l’importanza di Cerere nel contesto degli scenari di formazione del Sistema solare».

Acqua sulla superficie del pianeta nano Cerere: a scoprirla per la prima volta in assoluto, all’interno del cratere Oxo, è stato il team della missione Dawn della Nasa. Fondamentali per la scoperta sono state le osservazioni condotte dallo spettrometro italiano VIR, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’INAF. La notizia è stata data alcune ore fa durante una conferenza stampa alla quarantasettesima edizione della Lunar and Planetary Science Conference in corso a The Woodlands, in Texas. «VIR ha osservato la presenza di acqua all’interno di Oxo, un cratere di recente formazione, con un diametro di circa 9 chilometri e situato nell’emisfero nord di Cerere» conferma Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS e principal investigator di VIR. «Questa scoperta ribadisce l’importanza di Cerere nel contesto degli scenari di formazione del Sistema solare». Anche il cratere Occator, che misura 92 chilometri di diametro per 4 chilometri di profondità, è stato fotografato in dettaglio da Dawn. Le ultime immagini presentate, scattate da una quota di appena 385 chilometri, rivelano una cupola in un pozzo dalle pareti lisce, collocato nella zona centrale e assai brillante del cratere. Numerose fratture dall’andamento rettilineo attraversano la parte superiore e i fianchi di questa cupola. Altre evidenti fratture circondano la cupola e attraversano regioni più piccole e brillanti nel cratere.

Anche il cratere Occator, che misura 92 chilometri di diametro per 4 chilometri di profondità, è stato fotografato in dettaglio da Dawn. Le ultime immagini presentate, scattate da una quota di appena 385 chilometri, rivelano una cupola in un pozzo dalle pareti lisce, collocato nella zona centrale e assai brillante del cratere. Numerose fratture dall’andamento rettilineo attraversano la parte superiore e i fianchi di questa cupola. Altre evidenti fratture circondano la cupola e attraversano regioni più piccole e brillanti nel cratere.