da Sorrentino | Feb 16, 2016 | Fisica, Missioni, Primo Piano, Telescienza

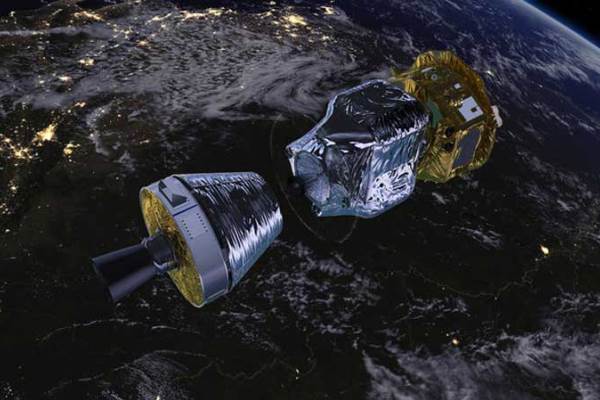

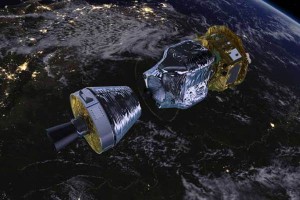

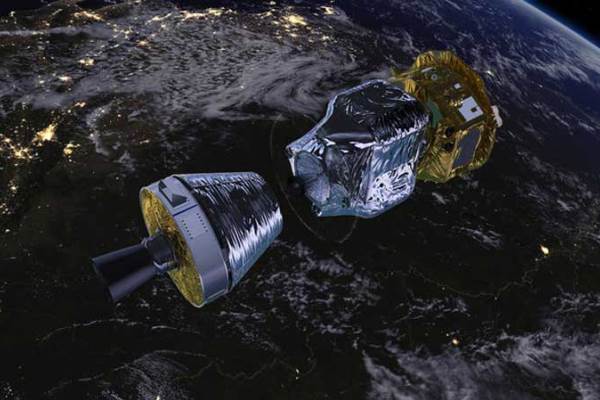

La sonda LISA Pathfinder ha rilasciato entrambi i suoi cubetti di oro e platino per affrontare la sua ardua missione scientifica, mettendo queste due masse in una posizione di caduta libera mai ottenuta prima d’ora. La sonda, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento punta a dimostrare la fattibilità tecnologica del rilevamento di onde gravitazionali nello spazio. Lanciata il 3 dicembre, LISA Pathfinder ha raggiunto la sua posizione operativa il 22 Gennaio, circa 1.5 milioni di km dalla Terra in direzione del Sole.

La sonda LISA Pathfinder ha rilasciato entrambi i suoi cubetti di oro e platino per affrontare la sua ardua missione scientifica, mettendo queste due masse in una posizione di caduta libera mai ottenuta prima d’ora. La sonda, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento punta a dimostrare la fattibilità tecnologica del rilevamento di onde gravitazionali nello spazio. Lanciata il 3 dicembre, LISA Pathfinder ha raggiunto la sua posizione operativa il 22 Gennaio, circa 1.5 milioni di km dalla Terra in direzione del Sole.

Mentre le verifiche sulla navicella e il suo payload prezioso continuano, per la prima volta, entrambe le masse – un paio di cubi identici di 46 mm di oro e platino –stanno galleggiando liberamente nel cuore del veicolo spaziale, ad alcuni millimetri dalle pareti dell’abitacolo. I cubi si trovano a 38 cm di distanza l’uno dall’ l’altro e sono connessi solamente da raggi laser. Durante tutta la procedura di maneggio a terra, di lancio, dei ‘burn’ che l’hanno immesso in orbita e il viaggio di 6 settimane verso la sua posizione di lavoro, ogni cubetto è stato mantenuto fermamente saldo da otto ‘dita’ che premevano su tutti gli angoli. Il 3 febbraio le dita di blocco sono state retratte e una valvola è stata aperta per far uscire qualsiasi molecola di gas residuo dall’interno del veicolo. Ogni cubo è rimasto al centro del suo abitacolo grazie a un paio di barre che li hanno delicatamente spinti da due lati opposti. Le barre sono state finalmente tolte prima da una massa sperimentale ieri e poi dall’altra oggi, lasciando i cubi galleggiare liberamente, senza contatti meccanici con il veicolo. “Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questi cubetti nello spazio: per ricreare le condizioni che sono altrimenti impossibili da ricreare all’interno del campo gravitazionale del nostro pianeta.”, dice Paul McNamara, project scientist di ESA. “Solamente con queste condizioni, grazie a questo spettacolare laboratorio gravitazionale, è possibile testare la caduta libera nella forma più pura possibile.” L’avvio della missione scientifica di LISA Pathfinder è stata programmato il 1 Marzo. Le onde gravitazionali sono delle minuscole fluttuazioni del tessuto spazio-temporale, predette da Albert Einstein nella sua teoria generale della gravità , recentemente osservate direttamente per la prima volta e annunciate congiuntamente dai team scientifici degli interferometri LIGO e VIRGO

“Rilasciare le masse sperimentali di LISA Pathfinder è un ulteriore passo verso l’astronomia di onde gravitazionali all’interno di questo mese memorabile: i cubetti sono, per la prima volta, sospesi in orbita e soggetti a misurazioni,” dice Stefano Vitale dell’Università di Trento e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Principal Investigator del pacchetto tecnologie di LISA. Nei prossimi mesi, LISA Pathfinder verificherà le condizioni fondamentali necessarie per la futura osservazione di onde gravitazionali nello spazio: mettendo masse sperimentali in caduta libera con un’accuratezza senza precedenti, isolando i due cubi da tutte le forze esterne ed esterne ad eccezione di una: la gravità.

da Sorrentino | Feb 13, 2016 | Missioni, Primo Piano

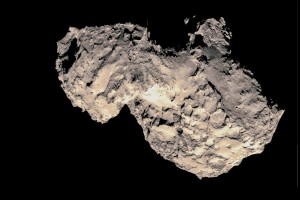

Rosetta continuerà le operazioni di ricerca del lander Philae con l’obiettivo di riprenderne le attività. Ne dà notizia l’Agenzia Spaziale Italiana sulla base della nota rilasciata dal Tiger Team, un gruppo di esperti voluto dal Lander Steering Committee per fare il quadro dell’attuale situazione di Philae. Dopo aver analizzato i dati ricevuti nel corso degli 8 contatti avuti tra lander e orbiter nel periodo giugno/luglio 2015, il gruppo di specialisti ha formulato tre possibili scenari che spiegherebbero le difficoltà di stabilire un contatto con la sonda che giace sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko dal 12 novembre 2014.Il primo presuppone che, per effetto delle temperature ambientali estremamente basse, il sistema di comunicazione o qualche altro apparato vitale del lander abbia riportato dei danni tali per cui Philae non riuscirebbe a mettersi in contatto con Rosetta; il secondo spiegherebbe l’assenza di segnali con la polvere cometaria che, depositatasi sui pannelli di Philae a causa della diminuzione dell’attività della cometa dopo aver superato il perielio (metà agosto 2015), avrebbe ridotto la capacità dei suoi pannelli solari di generare potenza elettrica. L’ultimo scenario, invece, prevede che il lander si sia mosso rispetto alla posizione in cui ha svolto la “First Science Sequence” nella zona nominata Abydos, e che le sue antenne siano invece orientate in un modo diverso da quello presunto non permettendo la ricezione dei segnali provenienti da Rosetta. “Il terzo scenario lascia uno spiraglio alla possibilità che si possa ripristinare il contatto con Philae e metterlo in condizioni di svolgere ancora indagini scientifiche sulla superficie della cometa – ha commentato Mario Salatti, project manager di Philae per ASI – è però necessario che Rosetta individui il lander e ci dica come sono posizionati i pannelli solari rispetto al Sole e come sono posizionate le sue antenne per ottimizzare le finestre di comunicazione con la sonda”. Il 22 gennaio 2016 Rosetta si è spostata nella parte sud della cometa e al momento sta orbitando ad un’altezza pari a circa 50 chilometri. Tale distanza viene monitorata di giorno in giorno ed eventualmente ridotta in una misura che garantisca comunque le massime condizioni di sicurezza per la navigazione della sonda.

Rosetta continuerà le operazioni di ricerca del lander Philae con l’obiettivo di riprenderne le attività. Ne dà notizia l’Agenzia Spaziale Italiana sulla base della nota rilasciata dal Tiger Team, un gruppo di esperti voluto dal Lander Steering Committee per fare il quadro dell’attuale situazione di Philae. Dopo aver analizzato i dati ricevuti nel corso degli 8 contatti avuti tra lander e orbiter nel periodo giugno/luglio 2015, il gruppo di specialisti ha formulato tre possibili scenari che spiegherebbero le difficoltà di stabilire un contatto con la sonda che giace sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko dal 12 novembre 2014.Il primo presuppone che, per effetto delle temperature ambientali estremamente basse, il sistema di comunicazione o qualche altro apparato vitale del lander abbia riportato dei danni tali per cui Philae non riuscirebbe a mettersi in contatto con Rosetta; il secondo spiegherebbe l’assenza di segnali con la polvere cometaria che, depositatasi sui pannelli di Philae a causa della diminuzione dell’attività della cometa dopo aver superato il perielio (metà agosto 2015), avrebbe ridotto la capacità dei suoi pannelli solari di generare potenza elettrica. L’ultimo scenario, invece, prevede che il lander si sia mosso rispetto alla posizione in cui ha svolto la “First Science Sequence” nella zona nominata Abydos, e che le sue antenne siano invece orientate in un modo diverso da quello presunto non permettendo la ricezione dei segnali provenienti da Rosetta. “Il terzo scenario lascia uno spiraglio alla possibilità che si possa ripristinare il contatto con Philae e metterlo in condizioni di svolgere ancora indagini scientifiche sulla superficie della cometa – ha commentato Mario Salatti, project manager di Philae per ASI – è però necessario che Rosetta individui il lander e ci dica come sono posizionati i pannelli solari rispetto al Sole e come sono posizionate le sue antenne per ottimizzare le finestre di comunicazione con la sonda”. Il 22 gennaio 2016 Rosetta si è spostata nella parte sud della cometa e al momento sta orbitando ad un’altezza pari a circa 50 chilometri. Tale distanza viene monitorata di giorno in giorno ed eventualmente ridotta in una misura che garantisca comunque le massime condizioni di sicurezza per la navigazione della sonda.

“E’ una lotta contro il tempo – ha concluso Salatti – con l’attività della cometa in costante diminuzione, Rosetta può avvicinarsi sempre di più alla sua superficie: quando sarà in grado di avvicinarsi ad almeno 10 chilometri potrà risolvere adeguatamente la figura di Philae nelle immagini di OSIRIS. Allo stesso modo però, le condizioni energetiche necessarie per l’accensione del lander vanno peggiorando man mano che la distanza dal Sole aumenta. ESA valuterà di fare un “flyby” ravvicinato alla zona Abydos nelle prossime settimane, ma sull’effettiva esecuzione della manovra peserà enormemente l’esigenza di non mettere a repentaglio la sicurezza della sonda Rosetta”. “E’ una lotta contro il tempo – ha concluso Salatti – con l’attività della cometa in costante diminuzione, Rosetta può avvicinarsi sempre di più alla sua superficie: quando sarà in grado di avvicinarsi ad almeno 10 chilometri potrà risolvere adeguatamente la figura di Philae nelle immagini di OSIRIS. Allo stesso modo però, le condizioni energetiche necessarie per l’accensione del lander vanno peggiorando man mano che la distanza dal Sole aumenta. ESA valuterà di fare un “flyby” ravvicinato alla zona Abydos nelle prossime settimane, ma sull’effettiva esecuzione della manovra peserà enormemente l’esigenza di non mettere a repentaglio la sicurezza della sonda Rosetta”.

(immagine:; credit ESA)

da Sorrentino | Feb 6, 2016 | Attualità, Missioni, Primo Piano

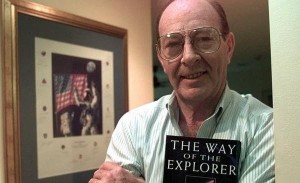

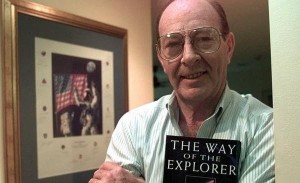

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

ARP2725759

scattato il meccanismo di risalita. Il modulo potè completare la discesa e posarsi sull’altopiano di Fra Mauro. Shepard e Mitchell effettuarono due attività extra-veicolari per una durata complessiva superiore a nove ore, raccogliendo 43 kg di rocce e installando una serie di strumenti scientifici. Lo sbarco di Apollo 14 sulla Luna si concluse con il celebre finale di Shepard, che giocò a golf con due palline spedite molto lontano grazie alla gravità ridotta. Mitchell, da parte sua, utilizzò un’asta per farne un giavellotto. L’equipaggio di Apollo 14 fu anche l’ultimo a doversi sottoporre alla quarantena una volta rientrato sulla Terra.

Mitchell aveva fatto parte dell’equipaggio di riserva di Apollo 9 e fu ancora riserva del pilota del modulo lunare di Apollo 10. Ma ebbe un ruolo fondamentale durante le fasi di salvataggio di Apollo 13, quando si prodigò in una serie di test al simulatore del modulo lunare per consentire ai colleghi nello spazio di conservare energia sufficiente ad avvicinarsi alla Terra rimando agganciati al modulo di comando fuori uso.  Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

da Sorrentino | Feb 5, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

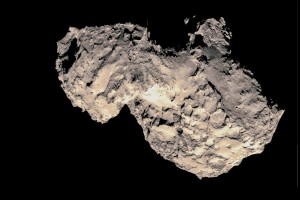

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

«La legge di gravità di Newton ci dice che Rosetta subisce gli effetti gravitazionali di ogni corpo che la circonda», dice Martin Pätzold, a capo del team di ricercatori «In termini pratici, questo significa che per calcolare con precisione la traiettoria della sonda abbiamo dovuto rimuovere l’influenza del Sole, di tutti i pianeti, così come dei più grandi asteroidi nella fascia principale, in modo che rimanesse solo il contributo dovuto alla cometa. Per fortuna questi effetti sono ben compresi e questa è una procedura standard al giorno d’oggi per le operazioni spaziali».

Successivamente sono stati sottratti la pressione della radiazione solare e, attraverso le misurazioni effettuate dallo strumento ROSINA di Rosetta, l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa.

Tutto ciò che resta, in termini di influenze gravitazionali, dopo queste sottrazioni è dovuto alla massa della cometa. La stima ottenuta per la massa di 67P è di poco meno di 10 miliardi di tonnellate. Attraverso i modelli morfologici sviluppati dalle immagini del nucleo della cometa, si è valutato che il volume abbia un valore intorno a 18.7 km3, corrispondente a una densità pari a 533 kg/m3.

Nel mese di settembre 2016, quando Rosetta verrà guidata verso un impatto controllato sulla superficie della cometa, la manovra fornirà condizioni osservative estremamente privilegiate e rappresenterà l’occasione per verificare la presenza di cavità arrivando ad una precisione di poche centinaia di metri.

da Sorrentino | Feb 2, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Sarà il nano satellite italiano ArgoMoon, realizzato da Argotec e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, a rappresentare l’Europa nella prossima Exploration Mission della NASA. L’agenzia spaziale statunitense ha illustrato la prima missione dello Space Launch System (SLS) prevista a fine 2018. L’Exploration Mission 1 (EM-1) rappresenta il secondo volo di collaudo dell’Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, un veicolo spaziale, attualmente in fase di sviluppo da parte della NASA, che sarà utilizzato nell’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari, in vista di un futuro sbarco su Marte.

Sarà il nano satellite italiano ArgoMoon, realizzato da Argotec e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, a rappresentare l’Europa nella prossima Exploration Mission della NASA. L’agenzia spaziale statunitense ha illustrato la prima missione dello Space Launch System (SLS) prevista a fine 2018. L’Exploration Mission 1 (EM-1) rappresenta il secondo volo di collaudo dell’Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, un veicolo spaziale, attualmente in fase di sviluppo da parte della NASA, che sarà utilizzato nell’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari, in vista di un futuro sbarco su Marte.

Tra i CubeSat scelti dalla NASA per l’esplorazione dello spazio profondo c’è ArgoMoon, un nano-satellite che sarà interamente progettato e realizzato da Argotec, azienda ingegneristica italiana specializzata nella ricerca e sviluppo di sistemi aerospaziali. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) coordinerà il progetto ArgoMoon, l’unico selezionato dalla NASA tra quelli proposti a livello europeo, a dimostrazione della posizione di eccellenza che l’Italia ha conquistato nella ricerca spaziale.

“Nella grande sfida dell’esplorazione condivisa dalle agenzie spaziali mondiali – dice Gabriele Mascetti a capo dell’Unità Volo Umano e Microgravità dell’Agenzia Spaziale Italiana – il viaggio dell’uomo verso Marte, l’ASI continua a essere in prima linea, promuovendo e sostenendo le eccellenze scientifiche e tecnologiche del nostro Paese. La scelta di ArgoMoon da parte della NASA consolida ulteriormente il ruolo di prestigio dell’Italia a fianco dei maggiori paesi che conducono attività spaziali.”

L’impiego dei nano-satelliti è aumentato in modo considerevole negli ultimi anni, grazie ai costi limitati dovuti alle dimensioni ridotte e all’utilizzo di alcuni componenti commerciali. La sfida degli ingegneri di Argotec sarà quella di ricercare e confinare in un volume ridotto soluzioni tecnologiche italiane che dovranno essere altamente affidabili per una missione nel deep space.

ArgoMoon scatterà foto storicamente significative della missione EM-1 e testerà sistemi innovativi di comunicazione. Un’opportunità unica per la ricerca tecnologica sui nano-satelliti, i cui risultati permetteranno di ottenere nuove soluzioni volte ad estendere l’utilizzo dei nano-satelliti a future esplorazioni e supportare l’osservazione terrestre a costi contenuti.

“Un altro passo importante e significativo per una PMI italiana – dichiara David Avino, Managing Director di Argotec – che ha da sempre puntato sulla ricerca e sull’innovazione in campo spaziale. I nostri ingegneri sono al lavoro per sviluppare un nuovo concetto di nano-satellite utilizzando materiali innovativi e per integrare, in un volume grande quanto una scatola di scarpe, alcuni dei nostri sistemi e delle tecnologie italiane. I CubeSat sono i droni del futuro e saremo i primi a testarli così lontano dalla Terra, nelle condizioni estreme dell’orbita translunare”.

da Sorrentino | Gen 28, 2016 | Missioni, Primo Piano

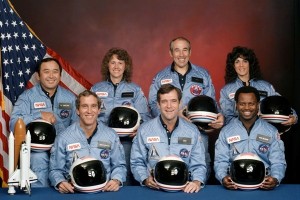

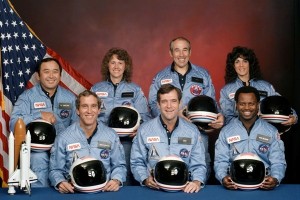

La missione STS-51-L del programma Space Shuttle avrebbe dovuto rappresentare un nuovo capitolo dell’era astronautica, con l’esordio in orbita di una insegnante, simbolo dell’avvicinamento della sfera didattica al mondo spaziale. Invece le cose andarono diversamente e, dopo una serie di rinvii, il 28 gennaio 1986 il lancio della navetta Challenger finì in tragedia. Tra i sette membri d’equipaggio c’era la 38enne maestra Sharon Christa McAuliffe, selezionata tra 11000 candidati, che si preparava a trasformare lo shuttle in una speciale aula didattica nell’ambito del programma Teacher in Space, collegandosi via satellite con le aule a terra. La missione era stata accompagnata da una ritrovata eco mediatica, meno di cinque anni dopo l’avvio dell’impiego dei veicoli orbitali riutilizzabili. Il lancio in diretta tv si trasformò in un terribile documento. La fase di salita del Challenger si interruppe 73 secondi dopo il lancio, avvenuto alle 11:39 del mattino dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. A causare la tragedia e la disintegrazione della navetta, insieme al serbatoio principale di combustibile, un guasto a una guarnizione (chiamata O-ring) del segmento inferiore del razzo a propellente solido. A bordo della navetta, alla sua decima missione, c’erano sette astronauti: il comandante Francis Scobee (47 anni), il pilota Michael Smith (41), gli specialisti di missione Judith Resnik (37), Ronald McNair (36) e Ellison Onizuka (40), lo specialista di carico Gregory Jarvis (42) e, appunto, Sharon Christa McAuliffe, mamma di due bambini, alla quale poi sono stati dedicati l’asteroide 3352 McAuliffe e un cratere lunare di 19 km di diametro. La famiglia della maestra e il mondo della scuola a cui essa apparteneva assistettero dalle tribune del Kennedy Space Center alla deflagrazione nel cielo al largo della costa della Florida. Il presidente USA, Ronald Reagan, decise di rinviare l’annuale discorso sullo stato dell’Unione e annunciò egli stesso il disastro dalla Casa Bianca citando il sonetto “High Flight” di John Gillespie Magee: “Non li dimenticheremo mai, né l’ultima volta che li vedemmo, questa mattina, mentre si preparavano per il loro viaggio, salutavano e “fuggivano dalla scontrosa superficie della Terra” per “sfiorare il volto di Dio”.

La missione STS-51-L del programma Space Shuttle avrebbe dovuto rappresentare un nuovo capitolo dell’era astronautica, con l’esordio in orbita di una insegnante, simbolo dell’avvicinamento della sfera didattica al mondo spaziale. Invece le cose andarono diversamente e, dopo una serie di rinvii, il 28 gennaio 1986 il lancio della navetta Challenger finì in tragedia. Tra i sette membri d’equipaggio c’era la 38enne maestra Sharon Christa McAuliffe, selezionata tra 11000 candidati, che si preparava a trasformare lo shuttle in una speciale aula didattica nell’ambito del programma Teacher in Space, collegandosi via satellite con le aule a terra. La missione era stata accompagnata da una ritrovata eco mediatica, meno di cinque anni dopo l’avvio dell’impiego dei veicoli orbitali riutilizzabili. Il lancio in diretta tv si trasformò in un terribile documento. La fase di salita del Challenger si interruppe 73 secondi dopo il lancio, avvenuto alle 11:39 del mattino dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. A causare la tragedia e la disintegrazione della navetta, insieme al serbatoio principale di combustibile, un guasto a una guarnizione (chiamata O-ring) del segmento inferiore del razzo a propellente solido. A bordo della navetta, alla sua decima missione, c’erano sette astronauti: il comandante Francis Scobee (47 anni), il pilota Michael Smith (41), gli specialisti di missione Judith Resnik (37), Ronald McNair (36) e Ellison Onizuka (40), lo specialista di carico Gregory Jarvis (42) e, appunto, Sharon Christa McAuliffe, mamma di due bambini, alla quale poi sono stati dedicati l’asteroide 3352 McAuliffe e un cratere lunare di 19 km di diametro. La famiglia della maestra e il mondo della scuola a cui essa apparteneva assistettero dalle tribune del Kennedy Space Center alla deflagrazione nel cielo al largo della costa della Florida. Il presidente USA, Ronald Reagan, decise di rinviare l’annuale discorso sullo stato dell’Unione e annunciò egli stesso il disastro dalla Casa Bianca citando il sonetto “High Flight” di John Gillespie Magee: “Non li dimenticheremo mai, né l’ultima volta che li vedemmo, questa mattina, mentre si preparavano per il loro viaggio, salutavano e “fuggivano dalla scontrosa superficie della Terra” per “sfiorare il volto di Dio”.

Le conseguenze della tragedia determinarono la sospensione delle attività spaziali della NASA, che ripresero solo il 29 settembre 1988 con la missione dello Space Shuttle Discovery denominata “Ritorno al volo” STS-26. Quello del Challenger rimase per 17 anni l’incidente più grave nella storia delle missioni umane nello spazio, pareggiato purtroppo dalla perdita altrettanto tragica del Columbia, esploso il primo febbraio 2003.

La sonda LISA Pathfinder ha rilasciato entrambi i suoi cubetti di oro e platino per affrontare la sua ardua missione scientifica, mettendo queste due masse in una posizione di caduta libera mai ottenuta prima d’ora. La sonda, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento punta a dimostrare la fattibilità tecnologica del rilevamento di onde gravitazionali nello spazio. Lanciata il 3 dicembre, LISA Pathfinder ha raggiunto la sua posizione operativa il 22 Gennaio, circa 1.5 milioni di km dalla Terra in direzione del Sole.

La sonda LISA Pathfinder ha rilasciato entrambi i suoi cubetti di oro e platino per affrontare la sua ardua missione scientifica, mettendo queste due masse in una posizione di caduta libera mai ottenuta prima d’ora. La sonda, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento punta a dimostrare la fattibilità tecnologica del rilevamento di onde gravitazionali nello spazio. Lanciata il 3 dicembre, LISA Pathfinder ha raggiunto la sua posizione operativa il 22 Gennaio, circa 1.5 milioni di km dalla Terra in direzione del Sole.

Rosetta continuerà le operazioni di ricerca del lander Philae con l’obiettivo di riprenderne le attività. Ne dà notizia l’Agenzia Spaziale Italiana sulla base della nota rilasciata dal Tiger Team, un gruppo di esperti voluto dal Lander Steering Committee per fare il quadro dell’attuale situazione di Philae. Dopo aver analizzato i dati ricevuti nel corso degli 8 contatti avuti tra lander e orbiter nel periodo giugno/luglio 2015, il gruppo di specialisti ha formulato tre possibili scenari che spiegherebbero le difficoltà di stabilire un contatto con la sonda che giace sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko dal 12 novembre 2014.Il primo presuppone che, per effetto delle temperature ambientali estremamente basse, il sistema di comunicazione o qualche altro apparato vitale del lander abbia riportato dei danni tali per cui Philae non riuscirebbe a mettersi in contatto con Rosetta; il secondo spiegherebbe l’assenza di segnali con la polvere cometaria che, depositatasi sui pannelli di Philae a causa della diminuzione dell’attività della cometa dopo aver superato il perielio (metà agosto 2015), avrebbe ridotto la capacità dei suoi pannelli solari di generare potenza elettrica. L’ultimo scenario, invece, prevede che il lander si sia mosso rispetto alla posizione in cui ha svolto la “First Science Sequence” nella zona nominata Abydos, e che le sue antenne siano invece orientate in un modo diverso da quello presunto non permettendo la ricezione dei segnali provenienti da Rosetta. “Il terzo scenario lascia uno spiraglio alla possibilità che si possa ripristinare il contatto con Philae e metterlo in condizioni di svolgere ancora indagini scientifiche sulla superficie della cometa – ha commentato Mario Salatti, project manager di Philae per ASI – è però necessario che Rosetta individui il lander e ci dica come sono posizionati i pannelli solari rispetto al Sole e come sono posizionate le sue antenne per ottimizzare le finestre di comunicazione con la sonda”. Il 22 gennaio 2016 Rosetta si è spostata nella parte sud della cometa e al momento sta orbitando ad un’altezza pari a circa 50 chilometri. Tale distanza viene monitorata di giorno in giorno ed eventualmente ridotta in una misura che garantisca comunque le massime condizioni di sicurezza per la navigazione della sonda.

Rosetta continuerà le operazioni di ricerca del lander Philae con l’obiettivo di riprenderne le attività. Ne dà notizia l’Agenzia Spaziale Italiana sulla base della nota rilasciata dal Tiger Team, un gruppo di esperti voluto dal Lander Steering Committee per fare il quadro dell’attuale situazione di Philae. Dopo aver analizzato i dati ricevuti nel corso degli 8 contatti avuti tra lander e orbiter nel periodo giugno/luglio 2015, il gruppo di specialisti ha formulato tre possibili scenari che spiegherebbero le difficoltà di stabilire un contatto con la sonda che giace sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko dal 12 novembre 2014.Il primo presuppone che, per effetto delle temperature ambientali estremamente basse, il sistema di comunicazione o qualche altro apparato vitale del lander abbia riportato dei danni tali per cui Philae non riuscirebbe a mettersi in contatto con Rosetta; il secondo spiegherebbe l’assenza di segnali con la polvere cometaria che, depositatasi sui pannelli di Philae a causa della diminuzione dell’attività della cometa dopo aver superato il perielio (metà agosto 2015), avrebbe ridotto la capacità dei suoi pannelli solari di generare potenza elettrica. L’ultimo scenario, invece, prevede che il lander si sia mosso rispetto alla posizione in cui ha svolto la “First Science Sequence” nella zona nominata Abydos, e che le sue antenne siano invece orientate in un modo diverso da quello presunto non permettendo la ricezione dei segnali provenienti da Rosetta. “Il terzo scenario lascia uno spiraglio alla possibilità che si possa ripristinare il contatto con Philae e metterlo in condizioni di svolgere ancora indagini scientifiche sulla superficie della cometa – ha commentato Mario Salatti, project manager di Philae per ASI – è però necessario che Rosetta individui il lander e ci dica come sono posizionati i pannelli solari rispetto al Sole e come sono posizionate le sue antenne per ottimizzare le finestre di comunicazione con la sonda”. Il 22 gennaio 2016 Rosetta si è spostata nella parte sud della cometa e al momento sta orbitando ad un’altezza pari a circa 50 chilometri. Tale distanza viene monitorata di giorno in giorno ed eventualmente ridotta in una misura che garantisca comunque le massime condizioni di sicurezza per la navigazione della sonda.

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

In coincidenza del 45mo anniversario della missione Apollo 14, che si svolse tra il 31 gennaio e il 9 febbraio 1971, è scomparso anche Edgar Mitchell, l’ultimo dei tre componenti quell’equipaggio che riportò l’uomo sulla Luna dopo il fallimento di Apollo 13. Mitchell, morto in Florida a 85 anni, è stato il sesto uomo a posare il suo piede sulla Luna, preceduto dal compagno di viaggio e comandante della missione, Alan Shepard Jr. In orbita, nel modulo di comando Kitty Hawk, restò Stuart Roosa. Edgar Mitchell sbarcò proprio il 5 febbraio 1971. Nella NASA dal 1966, fu selezionato per la sua unica missione spaziale con il ruolo di pilota del modulo lunare Antares di Apollo 14. La manovra di allunaggio si rivelò abbastanza difficile, in primo luogo a causa di un falso allarme dovuto all’accensione della spia che segnalava l’aborto della discesa. Con sangue freddo e risolutezza, Mitchell reimpostò la sequenza sul computer di bordo impedendo che questo innescasse automaticamente la manovra di risalita per la quale era stato programmato in caso di problemi tecnici. In fase di avvicinamento alla superficie lunare, Mitchell dovette resettare anche il radar altimetro, che aveva smesso di funzionare. Il ripristino avvenne prima che Antares arrivasse a meno di tre chilometri di altezza dal suolo, quota sotto la quale ancora una volta sarebbe

Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

Insignito della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, Mitchell fu ancora riserva del pilota del modulo lunare per la missione Apollo 16. Dopo aver lasciato la NASA, ha scritto numerosi libri, dicendosi convinto della esistenza degli Ufo, ed è stato inserito nella International Space Hall of Fame nel 1979 e nella U.S. Astronaut Hall of Fame nel 1997. Apollo 14 così perde anche il terzo dei suoi astronauti, dopo Roosa, scomparso nel 1994, e Shepard nel 1998.

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Sarà il nano satellite italiano ArgoMoon, realizzato da Argotec e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, a rappresentare l’Europa nella prossima Exploration Mission della NASA. L’agenzia spaziale statunitense ha illustrato la prima missione dello Space Launch System (SLS) prevista a fine 2018. L’Exploration Mission 1 (EM-1) rappresenta il secondo volo di collaudo dell’Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, un veicolo spaziale, attualmente in fase di sviluppo da parte della NASA, che sarà utilizzato nell’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari, in vista di un futuro sbarco su Marte.

Sarà il nano satellite italiano ArgoMoon, realizzato da Argotec e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, a rappresentare l’Europa nella prossima Exploration Mission della NASA. L’agenzia spaziale statunitense ha illustrato la prima missione dello Space Launch System (SLS) prevista a fine 2018. L’Exploration Mission 1 (EM-1) rappresenta il secondo volo di collaudo dell’Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, un veicolo spaziale, attualmente in fase di sviluppo da parte della NASA, che sarà utilizzato nell’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari, in vista di un futuro sbarco su Marte.

La missione STS-51-L del programma Space Shuttle avrebbe dovuto rappresentare un nuovo capitolo dell’era astronautica, con l’esordio in orbita di una insegnante, simbolo dell’avvicinamento della sfera didattica al mondo spaziale. Invece le cose andarono diversamente e, dopo una serie di rinvii, il 28 gennaio 1986 il lancio della navetta Challenger finì in tragedia. Tra i sette membri d’equipaggio c’era la 38enne maestra Sharon Christa McAuliffe, selezionata tra 11000 candidati, che si preparava a trasformare lo shuttle in una speciale aula didattica nell’ambito del programma Teacher in Space, collegandosi via satellite con le aule a terra. La missione era stata accompagnata da una ritrovata eco mediatica, meno di cinque anni dopo l’avvio dell’impiego dei veicoli orbitali riutilizzabili. Il lancio in diretta tv si trasformò in un terribile documento. La fase di salita del Challenger si interruppe 73 secondi dopo il lancio, avvenuto alle 11:39 del mattino dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. A causare la tragedia e la disintegrazione della navetta, insieme al serbatoio principale di combustibile, un guasto a una guarnizione (chiamata O-ring) del segmento inferiore del razzo a propellente solido. A bordo della navetta, alla sua decima missione, c’erano sette astronauti: il comandante Francis Scobee (47 anni), il pilota Michael Smith (41), gli specialisti di missione Judith Resnik (37), Ronald McNair (36) e Ellison Onizuka (40), lo specialista di carico Gregory Jarvis (42) e, appunto, Sharon Christa McAuliffe, mamma di due bambini, alla quale poi sono stati dedicati l’asteroide 3352 McAuliffe e un cratere lunare di 19 km di diametro. La famiglia della maestra e il mondo della scuola a cui essa apparteneva assistettero dalle tribune del Kennedy Space Center alla deflagrazione nel cielo al largo della costa della Florida. Il presidente USA, Ronald Reagan, decise di rinviare l’annuale discorso sullo stato dell’Unione e annunciò egli stesso il disastro dalla Casa Bianca citando il sonetto “High Flight” di John Gillespie Magee: “Non li dimenticheremo mai, né l’ultima volta che li vedemmo, questa mattina, mentre si preparavano per il loro viaggio, salutavano e “fuggivano dalla scontrosa superficie della Terra” per “sfiorare il volto di Dio”.

La missione STS-51-L del programma Space Shuttle avrebbe dovuto rappresentare un nuovo capitolo dell’era astronautica, con l’esordio in orbita di una insegnante, simbolo dell’avvicinamento della sfera didattica al mondo spaziale. Invece le cose andarono diversamente e, dopo una serie di rinvii, il 28 gennaio 1986 il lancio della navetta Challenger finì in tragedia. Tra i sette membri d’equipaggio c’era la 38enne maestra Sharon Christa McAuliffe, selezionata tra 11000 candidati, che si preparava a trasformare lo shuttle in una speciale aula didattica nell’ambito del programma Teacher in Space, collegandosi via satellite con le aule a terra. La missione era stata accompagnata da una ritrovata eco mediatica, meno di cinque anni dopo l’avvio dell’impiego dei veicoli orbitali riutilizzabili. Il lancio in diretta tv si trasformò in un terribile documento. La fase di salita del Challenger si interruppe 73 secondi dopo il lancio, avvenuto alle 11:39 del mattino dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. A causare la tragedia e la disintegrazione della navetta, insieme al serbatoio principale di combustibile, un guasto a una guarnizione (chiamata O-ring) del segmento inferiore del razzo a propellente solido. A bordo della navetta, alla sua decima missione, c’erano sette astronauti: il comandante Francis Scobee (47 anni), il pilota Michael Smith (41), gli specialisti di missione Judith Resnik (37), Ronald McNair (36) e Ellison Onizuka (40), lo specialista di carico Gregory Jarvis (42) e, appunto, Sharon Christa McAuliffe, mamma di due bambini, alla quale poi sono stati dedicati l’asteroide 3352 McAuliffe e un cratere lunare di 19 km di diametro. La famiglia della maestra e il mondo della scuola a cui essa apparteneva assistettero dalle tribune del Kennedy Space Center alla deflagrazione nel cielo al largo della costa della Florida. Il presidente USA, Ronald Reagan, decise di rinviare l’annuale discorso sullo stato dell’Unione e annunciò egli stesso il disastro dalla Casa Bianca citando il sonetto “High Flight” di John Gillespie Magee: “Non li dimenticheremo mai, né l’ultima volta che li vedemmo, questa mattina, mentre si preparavano per il loro viaggio, salutavano e “fuggivano dalla scontrosa superficie della Terra” per “sfiorare il volto di Dio”.