da Sorrentino | Dic 7, 2015 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

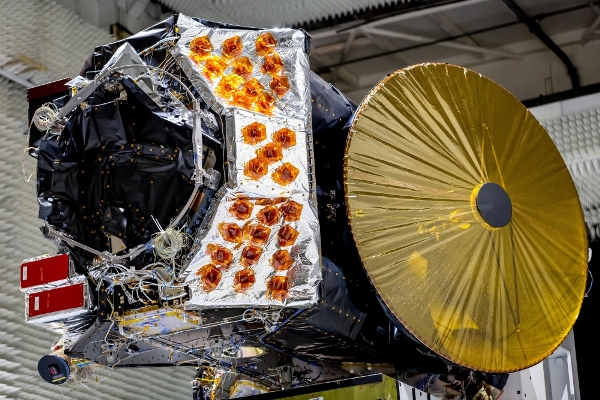

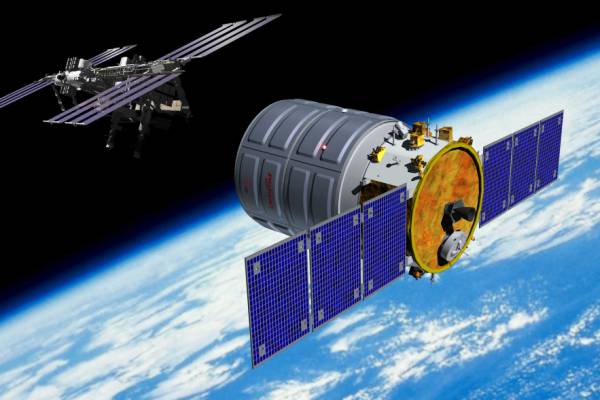

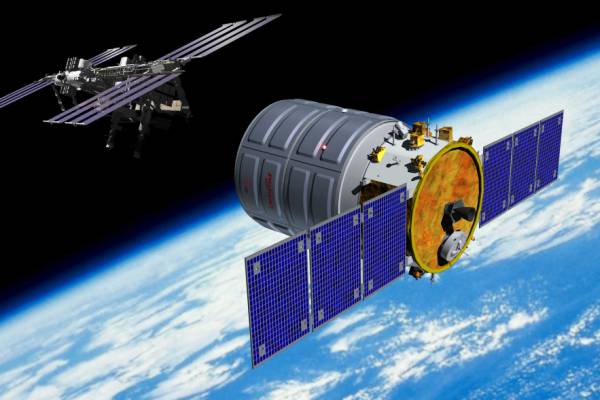

La prima settimana dicembre 2015 resterà negli annali dell’astronautica italiana perché, nell’arco di tre giorni e a distanza geografica relativamente breve, dopo il lancio perfettamente riuscito del razzo Vega che ha portato in orbita la sonda Lisa Pathfinder, alle 22.44 (ora italiana) di giovedì 6 il cargo Cygnus a forte matrice tricolore ha iniziato il suo viaggio verso la stazione spaziale internazionale, spinto per la prima volta da un razzo Atlas 5. Cygnus, alla sua quarta missione, è partita da Cape Canaveral in Florida con tre tonnellate di rifornimenti, tra cui spicca la Portable on Board Printer 3D, la stampante 3D spaziale “made in Italy”, realizzata da Altran Italia, Thales Alenia Space e Istituto Italiano di Tecnologia con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana. La Portable On-Board Printer, progettata e realizzata interamente in Italia, permetterà di sperimentare la tecnologia 3D printing in assenza di gravità.

La prima settimana dicembre 2015 resterà negli annali dell’astronautica italiana perché, nell’arco di tre giorni e a distanza geografica relativamente breve, dopo il lancio perfettamente riuscito del razzo Vega che ha portato in orbita la sonda Lisa Pathfinder, alle 22.44 (ora italiana) di giovedì 6 il cargo Cygnus a forte matrice tricolore ha iniziato il suo viaggio verso la stazione spaziale internazionale, spinto per la prima volta da un razzo Atlas 5. Cygnus, alla sua quarta missione, è partita da Cape Canaveral in Florida con tre tonnellate di rifornimenti, tra cui spicca la Portable on Board Printer 3D, la stampante 3D spaziale “made in Italy”, realizzata da Altran Italia, Thales Alenia Space e Istituto Italiano di Tecnologia con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana. La Portable On-Board Printer, progettata e realizzata interamente in Italia, permetterà di sperimentare la tecnologia 3D printing in assenza di gravità.

Il lancio del cargo Cygnus, costruito da Thales Alenia Space Italia a Torino, segna la ripresa delle missioni di rifornimento di questa navetta automatica, sospese dopo l’incidente del 28 ottobre 2014, quando il razzo Antares esplose 15 secondi dopo il distacco dalla rampa causando la distruzione del carico utile. Cygnus è una della quattro navette che, insieme alla Dragon di SpaceX, all’HTV giapponese e alla Progress russa, riforniscono la Stazione Spaziale Internazionale. Il cargo italiano è composto di due sezioni: il modulo pressurizzato (Pressurized Cargo Module, PCM) e il modulo di servizio (Service Module, SM). Il primo è costruito e sviluppato da Orbital ATK, la società proprietaria del velivolo, mentre il PCM è stato progettato e costruito da Thales Alenia Space Italia, negli stabilimenti di Torino, da dove sono usciti i tre moduli logistici MPLM, Leonardo, Raffaello e Donatello, i nodi 2 e 3, la Cupola e una parte consistente del modulo europeo Columbus. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS la navicella si sgancia dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera e bruciando una massa di detriti equivalente approssimativamente al carico trasportato alla Stazione.

“Stampare oggetti 3D in generale – ha spiegato Costantino Volpe, project manager dell’esperimento all’agenzia askanews – è un’utilità legata alla flessibilità del processo e della forma. Stampare sull’Iss rappresenta la possibilità di non trasportare utensili e parti di ricambi ma di fabbricarle solo su necessità”. L’obiettivo è creare pezzi di ricambio e strumenti di lavoro direttamente nello Spazio, in modo da ridurre il costo di future missioni spaziali. In pratica, se qualcosa dovesse rompersi o se ci fosse la necessità di avere un particolare utensile, il centro di controllo sulla Terra potrebbe semplicemente spedire via mail un file affinché il tutto venga costruito direttamente in orbita. “Il materiale plastico organico – ha concluso Volpe – viene riscaldato a 180 gradi ed estruso componendo delle figure 2D, quindi piani in successione 2D. L’oggetto 3D è la composizione di tante stampe 2D”. La stampa di oggetti 3D potrebbe avere ricadute tecnologiche anche in campo biomedicale. Anche per questo, dopo essere stata in orbita, la stampante ritornerà sulla Terra per l’analisi post-flight dell’esperimento.

L’attuale appalto con la Nasa per questo tipo di missioni prevede 10 missioni, i cygnus costruiti saranno 11 per coprire i lanci fino al 2018. Una commessa che per vale 200 milioni per il bilancio della partecipata Finmeccanica. L’Obiettivo è vincere anche la seconda tranche che copre fino al 2024, con un ulteriore evoluzione del Cygnus ancora più capiente. La decisione sarà presa dalla Nasa a gennaio 2016 e i contendenti, per due posti, sono tre: accanto a Space X e Orbital figura il nuovo competitor Sierra Nevada corporation.

L’attuale appalto con la Nasa per questo tipo di missioni prevede 10 missioni, i cygnus costruiti saranno 11 per coprire i lanci fino al 2018. Una commessa che per vale 200 milioni per il bilancio della partecipata Finmeccanica. L’Obiettivo è vincere anche la seconda tranche che copre fino al 2024, con un ulteriore evoluzione del Cygnus ancora più capiente. La decisione sarà presa dalla Nasa a gennaio 2016 e i contendenti, per due posti, sono tre: accanto a Space X e Orbital figura il nuovo competitor Sierra Nevada corporation.

“Questo volo, che utilizza per la prima volta la configurazione ottimizzata del modulo PCM di Cygnus, è molto significativo per Thales Alenia Space, perché conferma il valore delle nostre tecnologie spaziali d’avanguardia ” – ha affermato Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia e Deputy CEO di Thales Alenia Space – “Riflette sia la consolidata esperienza di Thales Alenia Space nel contributo alla Stazione Spaziale Internazionale, sia l’innovazione come elemento chiave della nostra strategia. Prevediamo di continuare lo sviluppo del modulo PCM Cygnus anche in vista di applicazioni future, come supporto logistico per l’esplorazione del sistema solare.”

da Sorrentino | Dic 3, 2015 | Fisica, Lanci, Missioni, Primo Piano, Telescienza

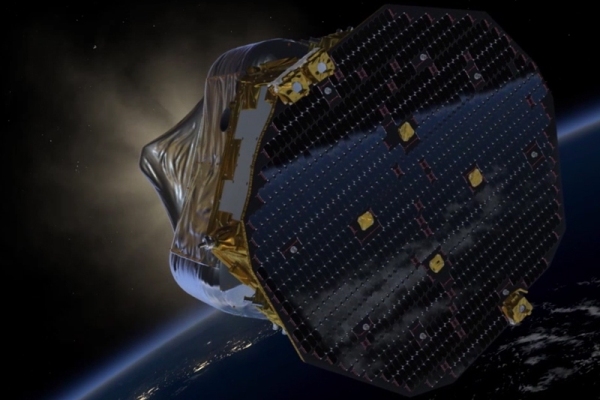

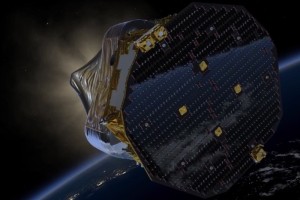

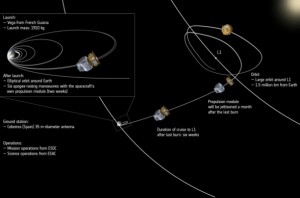

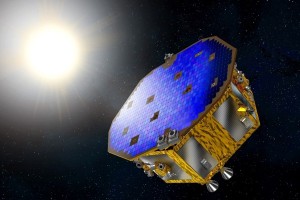

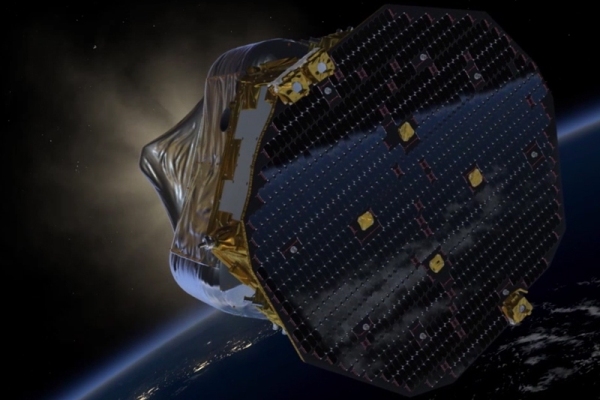

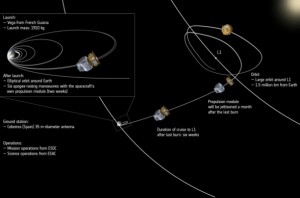

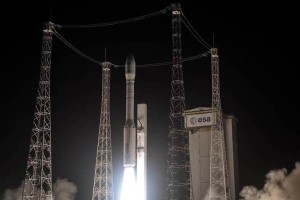

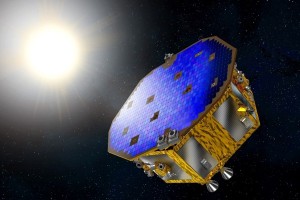

La sonda Lisa Pathfinder, lanciata con successo dalla base di Kourou nella Guyana Francese con il razzo europeo VEGA decollato alle 5.04 (ora italiana) di giovedì 3 dicembre 2015, viaggia verso l’orbita di parcheggio transitoria ellittica, dove è previsto permanga per dieci settimane a una distanza che varia da 200 a 1.540 km dalla Terra. Trascorso questo periodo, la sonda sarà spinta dai propulsori di bordo verso la posizione finale a una distanza dalla Terra di 1.5 milioni di chilometri in orbita intorno al primo punto di Lagrange, momento di equilibrio gravitazionale tra Sole e Terra, che sarà raggiunto intorno al 13 febbraio 2016. Il lancio di Vega è stato perfetto in ogni sua fase. Dopo la separazione dei primi tre stadi, circa sette minuti dopo il lift-off la prima accensione dell’ultimo segmento di Vega ha spinto LISA Pathfinder in un’orbita bassa. La successiva accensione ha posizionato La sonda verso l’orbita di volo transitoria. La sonda si è separata dall’ultimo modulo del lanciatore Vega alle 6.49 ora italiana. Alle 7 e 14 circa la base dell’Agenzia Spaziale Italiana a Malindi ha acquisito i dati della sonda e il lancio è stato finalmente dichiarato completato con successo.

La sonda Lisa Pathfinder, lanciata con successo dalla base di Kourou nella Guyana Francese con il razzo europeo VEGA decollato alle 5.04 (ora italiana) di giovedì 3 dicembre 2015, viaggia verso l’orbita di parcheggio transitoria ellittica, dove è previsto permanga per dieci settimane a una distanza che varia da 200 a 1.540 km dalla Terra. Trascorso questo periodo, la sonda sarà spinta dai propulsori di bordo verso la posizione finale a una distanza dalla Terra di 1.5 milioni di chilometri in orbita intorno al primo punto di Lagrange, momento di equilibrio gravitazionale tra Sole e Terra, che sarà raggiunto intorno al 13 febbraio 2016. Il lancio di Vega è stato perfetto in ogni sua fase. Dopo la separazione dei primi tre stadi, circa sette minuti dopo il lift-off la prima accensione dell’ultimo segmento di Vega ha spinto LISA Pathfinder in un’orbita bassa. La successiva accensione ha posizionato La sonda verso l’orbita di volo transitoria. La sonda si è separata dall’ultimo modulo del lanciatore Vega alle 6.49 ora italiana. Alle 7 e 14 circa la base dell’Agenzia Spaziale Italiana a Malindi ha acquisito i dati della sonda e il lancio è stato finalmente dichiarato completato con successo.

LISA Pathfinder, realizzata dall’ESA con il fondamentale contributo dell’ASI, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento, è il precursore tecnologico dell’osservatorio spaziale di onde gravitazionali pianificato dall’ESA come terza grande missione nel suo programma scientifico Cosmic Vision e che dovrebbe essere pienamente compiuto entro il 2034 con il lancio della missione e-Lisa. In particolare, la sonda LISA Pathfinder intende mettere alla prova il concetto di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio dimostrando che è possibile controllare e misurare con una precisione altissima il movimento di due masse di prova (in lega d’oro e platino) in una caduta libera gravitazionale quasi perfetta, che verrà monitorata da un complesso sistema di laser.

LISA Pathfinder, realizzata dall’ESA con il fondamentale contributo dell’ASI, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Trento, è il precursore tecnologico dell’osservatorio spaziale di onde gravitazionali pianificato dall’ESA come terza grande missione nel suo programma scientifico Cosmic Vision e che dovrebbe essere pienamente compiuto entro il 2034 con il lancio della missione e-Lisa. In particolare, la sonda LISA Pathfinder intende mettere alla prova il concetto di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio dimostrando che è possibile controllare e misurare con una precisione altissima il movimento di due masse di prova (in lega d’oro e platino) in una caduta libera gravitazionale quasi perfetta, che verrà monitorata da un complesso sistema di laser.

A lancio riuscito, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha espresso con emozione e soddisfazione il contributo fondamentale dell’Italia in questa missione, con presenza attiva a livello di lanciatore, payload, scienza, tecnologia e gestione del volo, a conferma del ruolo preminente del nostro Paese nel contesto dell’Agenzia Spaziale e in generale tra i grandi del settore spaziale.

“A 100 anni dalla pubblicazione della teoria della relatività generale – ha dichiarato Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – la caccia alle onde gravitazionali si intensifica con strumenti sempre più sofisticati. Lisa Pathfinder è un capolavoro di tecnologia con uno straordinario contributo italiano, che aprirà la strada a un nuovo capitolo di questa storia affascinante, in cui potremmo riuscire ad ascoltare e studiare catastrofici eventi cosmici fino ad oggi irraggiungibili”.

“Ascoltare l’Universo attraverso le onde gravitazionali promette una profonda rivoluzione in astrofisica, astronomia e cosmologia come quelle dovute all’invenzione del telescopio o dei radiotelescopi” spiega il principal investigator Stefano Vitale, ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento e membro del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). “Le onde gravitazionali sono il messaggero ideale per osservare l’Universo. Attraversano indisturbate qualunque forma di materia o energia, sono emesse da tutti i corpi, visibili o oscuri, ne registrano il moto e portano l’informazione sino a noi dalle profondità più remote dell’Universo. Possiamo paragonarle al suono: arrivano da sorgenti nascoste dietro altri oggetti, come rumori di animali nascosti in una foresta, e ci permettono di individuarle, riconoscerle, valutarne la distanza e seguirne il movimento. Ci raggiungono da sorgenti che non emettono luce, come suoni di notte”.

“Ascoltare l’Universo attraverso le onde gravitazionali promette una profonda rivoluzione in astrofisica, astronomia e cosmologia come quelle dovute all’invenzione del telescopio o dei radiotelescopi” spiega il principal investigator Stefano Vitale, ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento e membro del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). “Le onde gravitazionali sono il messaggero ideale per osservare l’Universo. Attraversano indisturbate qualunque forma di materia o energia, sono emesse da tutti i corpi, visibili o oscuri, ne registrano il moto e portano l’informazione sino a noi dalle profondità più remote dell’Universo. Possiamo paragonarle al suono: arrivano da sorgenti nascoste dietro altri oggetti, come rumori di animali nascosti in una foresta, e ci permettono di individuarle, riconoscerle, valutarne la distanza e seguirne il movimento. Ci raggiungono da sorgenti che non emettono luce, come suoni di notte”.

Il LISA Technology Package (LTP) è lo strumento al quale spetterà il difficile compito di dimostrare la quasi perfetta caduta libera di due cubi d’oro-platino, misurandone, con un laser, lo spostamento l’uno rispetto all’altro. con una precisione sufficiente a registrare, nel tessuto dello spazio, increspature come quelle attese dallo scontro fra corpi celesti di enorme massa. Eventi che, calcolano gli scienziati, dovrebbero indurre nei cubi di LISA Pathfinder spostamenti nell’ordine di nanometri più o meno la dimensione media di un atomo.

I sensori inerziali, gli strumenti di alta precisione che racchiudono le masse di prova, e che sono il cuore dell’LTP, sono stati realizzati dall’Agenzia Spaziale Italiana con prime contractor industriale CGS (Compagnia Generale per lo Spazio) su progetto scientifico dei ricercatori dell’Università di Trento e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

da Sorrentino | Nov 25, 2015 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

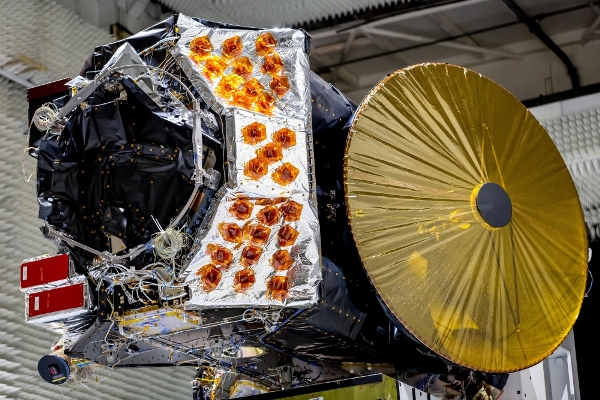

La sonda ExoMars 2016, protagonista della missione del programma di esplorazione Aurora dell’Agenzia Spaziale Europea, è pronta a lasciare la camera pulita del sito di integrazione di Thales Alenia Space a Cannes, per essere trasferita nella base di Baikonur in Kazakhstan. All’interno del cosmodromo sarà completata la fase di preparazione al lancio, previsto a marzo 2016, dell’intero veicolo comprendente anche il caricamento del propellente, le ultime verifiche funzionali e l’integrazione con il sistema di lancio. Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’Agenzia Spaziale Italiana, che ha sviluppato anche il laser micro-riflettore INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Il Programma Exomars è sviluppato da un consorzio europeo guidato da Thales Alenia Space Italia e che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ ESA.

ExoMars è la prima di due distinte missioni del programma di esplorazione del Pianeta Rosso. La prima, nel 2016, studierà l’atmosfera marziana e dimostrerà la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali per l’ingresso in atmosfera, discesa e atterraggio. Procedure, queste, cruciali in vista delle future esplorazioni umane su Marte. La missione 2016, inoltre, fornirà anche un collegamento dati tra la Terra e un rover marziano che sarà utilizzato nelle successive missioni. La seconda missione, nel 2018, prevede la discesa di un rover europeo autonomo, capace di prelevare campioni di terreno ad una profondità di due metri a di analizzarne le proprietà chimiche, fisiche e biologiche.

Il veicolo che nel 2016 sarà inviato verso il Pianeta Rosso è composto da un modulo orbitante, chiamato TGO “Trace Gas Orbiter” e da un modulo di discesa chiamato EDM “Entry Descent and Landing Demonstrator Module, denominato Giovanni Virginio Schiaparelli, in onore del famoso astronomo italiano considerato una delle più grandi figure dell’ astronomia Italiana dell’800 e al tempo stesso, uno dei maggiori studiosi della storia della scienza e dell’astronomia antica. Thales Alenia Space Italia, quale prime contractor nel Programma ExoMars, si occupa dell’intera progettazione delle due missioni. In particolare per quella del 2016 ha realizzato il modulo EDM (Entry Descent Module) per l’ingresso e discesa su Marte, mentre Thales Alenia Space Francia è responsabile della realizzazione e integrazione del modulo orbitante TGO (Trace Gas Orbiter). Roscosmos, oltre a contribuire con attrezzature, esperimenti scientifici e supporto a terra, realizzerà la parte principale del modulo di discesa per missione 2018 e fornirà i lanciatori Proton Breeze per ciascuna missione.

A ExoMars 2016 contribuisce anche Finmeccanica-Selex ES con la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, sviluppati nel sito di Nerviano, e con i sensori di assetto stellari per il TGO e il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS, realizzati a Campi Bisenzio.

A valle dell’incontro con la vicepresidente della NASA DAVA Newman, il presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ha sottolineato come in questa ambiziosa missione l’Italia con la sua agenzia sia il primo contributore dell’ESA e ci si aspetti legittimamente di ripetere il successo ottenuto con la sonda cometaria Rosetta. «Questo progetto, nell’ambito delle due spedizioni del 2016 e del 2018, cercherà tracce di vita nel sottosuolo del Pianeta Rosso e forse potrà dare una risposta al mistero della vita nell’Universo – ha dichiarato Battiston – Exomars è un grande programma europeo dove l’Italia mette a disposizione le sue migliori eccellenze tecnologiche, scientifiche e industriali, ricordando che Thales Alenia Space Italia è Prime Contractor nel Programma ExoMars ». La presenza di Dava Newman ha permesso a Battiston di sottolineare come la prospettiva dell’uomo su Marte sarà necessariamente il frutto di uno sforzo e di una collaborazione globale. «Credo fermamente che lo spazio sia il luogo dove la globalizzazione viene declinata attraverso il valore comune della cooperazione, così come accade sulla Stazione Spaziale Internazionale».

da Sorrentino | Nov 25, 2015 | Attualità, Fisica, Missioni, Primo Piano, Telescienza

Il 25 novembre di cento anni fa il fisico Albert Einstein illustrava la Teoria della Relatività Generale al consesso dell’Accademia delle Scienze di Berlino. Uno studio che rivoluzionò gli assunti della fisica moderna e finì per essere riconosciuto nella equazione E = mc2. A un secolo di distanza ci si prepara ad approfondire la conoscenza delle onde gravitazionali, uno dei capitoli fondamentali della Relatività Generale, che Einstein definiva “increspature dello spazio-tempo prodotte dal movimento di corpi dotati di massa”. Il tutto avverrà nello Spazio, ovvero nella sconfinata dimensione dove esse di propagano. Questa particolare ricerca è affidata alla missione Lisa Pathfinder, il cui lancio è in programma il 2 dicembre 2015 dallo spazioporto europeo di Kourou con il razzo vettore Vega di progettazione italiana. La missione, che rientra nel programma Cosmic Vision dell’Agenzia Spaziale Europea, vede il contributo fondamentale dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Il 25 novembre di cento anni fa il fisico Albert Einstein illustrava la Teoria della Relatività Generale al consesso dell’Accademia delle Scienze di Berlino. Uno studio che rivoluzionò gli assunti della fisica moderna e finì per essere riconosciuto nella equazione E = mc2. A un secolo di distanza ci si prepara ad approfondire la conoscenza delle onde gravitazionali, uno dei capitoli fondamentali della Relatività Generale, che Einstein definiva “increspature dello spazio-tempo prodotte dal movimento di corpi dotati di massa”. Il tutto avverrà nello Spazio, ovvero nella sconfinata dimensione dove esse di propagano. Questa particolare ricerca è affidata alla missione Lisa Pathfinder, il cui lancio è in programma il 2 dicembre 2015 dallo spazioporto europeo di Kourou con il razzo vettore Vega di progettazione italiana. La missione, che rientra nel programma Cosmic Vision dell’Agenzia Spaziale Europea, vede il contributo fondamentale dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Lisa “aprirà la strada ad un metodo completamente diverso di osservare l’Universo, basato sulle onde gravitazionali – spiega il presidente dell’ASI, Roberto Battiston -. Questo approccio permetterà agli astrofisici di affrontare alcune domande fondamentali, come la natura dei buchi neri binari e il meccanismo alla base della loro fusione, tra gli eventi più energetici dell’universo stesso”.

“I vantaggi di una misura basata sulle onde gravitazionali – spiega ancora Battiston – sono enormi: nello Spazio si potranno porre tre satelliti a diversi milioni di km di distanza, mentre sulla Terra si possono installare sistemi con ‘bracci’ lunghi solo pochi km. La sensibilità degli strumenti, sulla Terra, risulta molto minore, perché le onde gravitazionali ‘risuonano’ a frequenze molto basse richiedendo grandi distanze per ‘risuonare’ con la luce dei laser”.

La leadership scientifica della missione è italo-tedesca: il ruolo di principal investigator è stato affidato al professor Stefano Vitale, ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento e membro del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); mentre il direttore del Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) Karsten Danzmann, ha il ruolo del co-principal investigator.

Tra i componenti chiave della missione, i sensori inerziali prodotti in Italia dalla Compagnia Generale dello Spazio (CGS spa) con il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana e su progetto degli scienziati dell’Università di Trento, supportati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Per sottolineare ancor più l’importanza attribuita alla missione Lisa Pathfinder, l’Agenzia Spaziale Europea prevede di lanciare entro i prossimi vent’anni la missione e-Lisa, un vero e proprio osservatorio sulle onde gravitazionali allo scopo di ottenere una serie di ulteriori riscontri alla Teoria della Relatività.

da Sorrentino | Nov 13, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Il Sardinia Radio Telescope (SRT) ha captato il segnale inviato dalla sonda Rosetta, missione spaziale inviata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) destinazione la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, sulla quale, esattamente il 12 novembre 2014, ha sganciato il lander Philae per studiarne il nucleo. Un evento importante che si inquadra fra le attività connesse all’utilizzo spaziale di SRT, promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e conferma le potenzialità di SRT nella raccolta dei dati delle sonde interplanetarie, un’opportunità che vede l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e l’Agenzia Spaziale Americana (NASA) alla continua ricerca di stazioni di supporto, considerato l’elevatissimo flusso di dati collezionati dalle sonde. Grazie alla disponibilità dei moderni e avanzati laboratori di ricerca e sviluppo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC), finanziati dalla Regione Sardegna, è stato possibile effettuare in poche settimane un significativo “restauro” di un ricevitore a microonde operante in banda X e in banda Kα (8 GHz e 30 GHz rispettivamente) e utilizzato in passato presso il radio telescopio INAF di Noto, in Sicilia. In aggiunta, SRT è stato dotato di recente di uno spettrometro digitale ad altissima risoluzione basato su schede “ROACH” e dispositivi FPGA di nuova generazione, e messo a punto a Cagliari nell’ambito di una collaborazione internazionale denominata “CASPER”. Lo sviluppo di questo strumento costituisce il cuore di un Progetto “Tender” finanziato dalla Regione Sardegna, a cui partecipano l’INAF – OAC e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari.

Il Sardinia Radio Telescope (SRT) ha captato il segnale inviato dalla sonda Rosetta, missione spaziale inviata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) destinazione la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, sulla quale, esattamente il 12 novembre 2014, ha sganciato il lander Philae per studiarne il nucleo. Un evento importante che si inquadra fra le attività connesse all’utilizzo spaziale di SRT, promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e conferma le potenzialità di SRT nella raccolta dei dati delle sonde interplanetarie, un’opportunità che vede l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e l’Agenzia Spaziale Americana (NASA) alla continua ricerca di stazioni di supporto, considerato l’elevatissimo flusso di dati collezionati dalle sonde. Grazie alla disponibilità dei moderni e avanzati laboratori di ricerca e sviluppo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC), finanziati dalla Regione Sardegna, è stato possibile effettuare in poche settimane un significativo “restauro” di un ricevitore a microonde operante in banda X e in banda Kα (8 GHz e 30 GHz rispettivamente) e utilizzato in passato presso il radio telescopio INAF di Noto, in Sicilia. In aggiunta, SRT è stato dotato di recente di uno spettrometro digitale ad altissima risoluzione basato su schede “ROACH” e dispositivi FPGA di nuova generazione, e messo a punto a Cagliari nell’ambito di una collaborazione internazionale denominata “CASPER”. Lo sviluppo di questo strumento costituisce il cuore di un Progetto “Tender” finanziato dalla Regione Sardegna, a cui partecipano l’INAF – OAC e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari.

Per il Presidente dell’INAF, Nichi D’Amico “Il radio telescopio SRT, oltre ad essere uno strumento di avanguardia della radio astronomia moderna, possiede grandi potenzialità in svariate applicazioni spaziali in cui la Sardegna può giocare un ruolo leader, e alle quali la Comunità Europea sta ponendo grande attenzione: per esempio il monitoraggio dei detriti spaziali e degli asteroidi in potenziale rotta di collisione con la Terra, una problematica in cui ci si gioca la sicurezza a livello planetario e l’utilizzo nel potenziamento della rete di antenne che possono operare in ricezione dei dati inviati da sonde interplanetarie, come Rosetta”. “Le attività sono di estremo interesse del DASS (il Distretto Aerospaziale della Sardegna), ricorda D’Amico, sul quale la Regione sta ponendo in questi giorni grande attenzione”.

“La notizia dell’avvenuta ricezione dei dati della sonda Rosetta da parte del Sardinia Radio Telescope è per ASI motivo di grande soddisfazione” afferma il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston.”SRT non solo è uno dei più avanzati radiotelescopi al mondo ma anche come uno straordinario strumento per il “dialogo” con le sonde interplanetarie: lo sottolinea l’interesse che sia l’ESA che la NASA hanno dimostrato verso l’utilizzo, grazie all’ ASI, di tale eccezionale strumento. Sono già iniziate le discussioni relative ad accordi sia con NASA che con ESA e sono sicuro che altri si aggiungeranno. Oggi abbiamo fatto un importante passo verso il futuro dell’esplorazione del sistema solare”.

da Sorrentino | Ott 30, 2015 | Missioni, Primo Piano

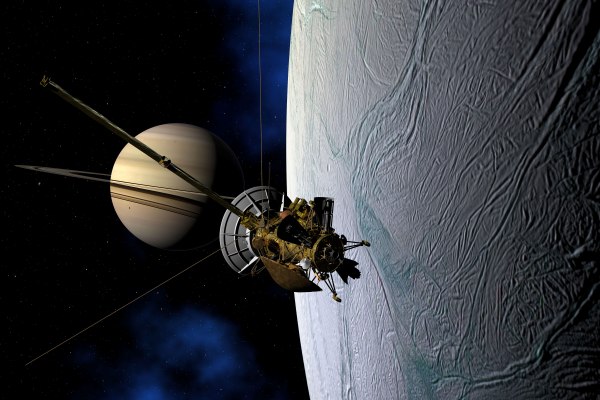

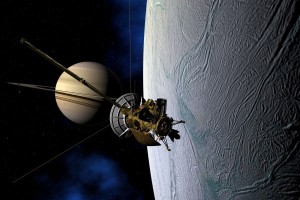

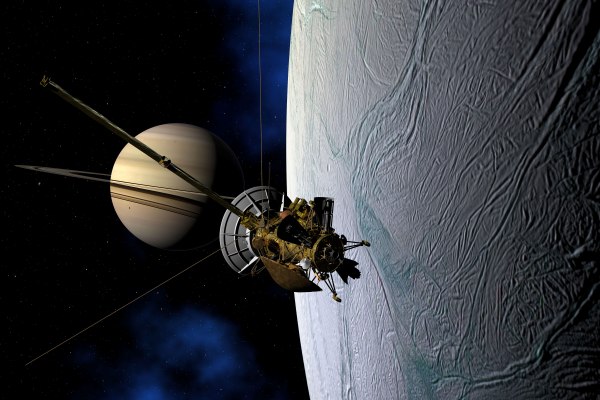

Passaggio ravvicinatissimo della sonda euroamericana Cassini a Encelado, la luna di Saturno visitata per la seconda volta in 15 giorni. Il 28 ottobre 2015 si è avvicinata a soli 50 km dalla calotta polare raccogliendo immagini straordinarie in attesa di processare i dati scientifici. Entusiasmo nel team della missione Cassini al Jet Propulsion Laboratory della NASA, pronto ad analizzare le informazioni raccolte dall’analizzatore di gas e dal rivelatore di polvere (un sofisticato strumento in grado di rilevare fino a 10.000 particelle al secondo) a bordo della sonda Cassini, per conoscere la composizione dei getti dei geyser, già fotografati nei precedenti flyby e considerati la cartina di tornasole per avere maggiori indicazioni sull’oceano di acqua presente sotto la superficie e su cosa genera le attività idrotermali su Encelado. In particolare, si attende di riscontrare la presenza di idrogeno a livello molecolare nelle nubi emesse dai geyser, segnale di possibile sviluppo di forme biochimiche elementari. Gli scienziati ritengono che le caratteristiche dell’oceano di Encèlado e la probabile presenza nei suoi fondali di sistemi idrotermali facciano ipotizzare che la piccola luna di Saturno sia potenzialmente in grado di ospitare condizioni ambientali simili a quelle presenti sul fondo dei mari del nostro pianeta. Il terzo e ultimo sorvolo ravvicinato su Encèlado è previsto 19 dicembre 2015, ma a circa 5.000 km di distanza dalla superficie. La missione di Cassini, lanciata il 15 ottobre 1997 ed entrata nell’orbita di Saturno il 1º luglio 2004 per poi rilasciare il lander Huygens sulla superficie di Titano, terminerà nel 2017, quando il carburante si esaurirà.

Passaggio ravvicinatissimo della sonda euroamericana Cassini a Encelado, la luna di Saturno visitata per la seconda volta in 15 giorni. Il 28 ottobre 2015 si è avvicinata a soli 50 km dalla calotta polare raccogliendo immagini straordinarie in attesa di processare i dati scientifici. Entusiasmo nel team della missione Cassini al Jet Propulsion Laboratory della NASA, pronto ad analizzare le informazioni raccolte dall’analizzatore di gas e dal rivelatore di polvere (un sofisticato strumento in grado di rilevare fino a 10.000 particelle al secondo) a bordo della sonda Cassini, per conoscere la composizione dei getti dei geyser, già fotografati nei precedenti flyby e considerati la cartina di tornasole per avere maggiori indicazioni sull’oceano di acqua presente sotto la superficie e su cosa genera le attività idrotermali su Encelado. In particolare, si attende di riscontrare la presenza di idrogeno a livello molecolare nelle nubi emesse dai geyser, segnale di possibile sviluppo di forme biochimiche elementari. Gli scienziati ritengono che le caratteristiche dell’oceano di Encèlado e la probabile presenza nei suoi fondali di sistemi idrotermali facciano ipotizzare che la piccola luna di Saturno sia potenzialmente in grado di ospitare condizioni ambientali simili a quelle presenti sul fondo dei mari del nostro pianeta. Il terzo e ultimo sorvolo ravvicinato su Encèlado è previsto 19 dicembre 2015, ma a circa 5.000 km di distanza dalla superficie. La missione di Cassini, lanciata il 15 ottobre 1997 ed entrata nell’orbita di Saturno il 1º luglio 2004 per poi rilasciare il lander Huygens sulla superficie di Titano, terminerà nel 2017, quando il carburante si esaurirà.

La prima settimana dicembre 2015 resterà negli annali dell’astronautica italiana perché, nell’arco di tre giorni e a distanza geografica relativamente breve, dopo il lancio perfettamente riuscito del razzo Vega che ha portato in orbita la sonda Lisa Pathfinder, alle 22.44 (ora italiana) di giovedì 6 il cargo Cygnus a forte matrice tricolore ha iniziato il suo viaggio verso la stazione spaziale internazionale, spinto per la prima volta da un razzo Atlas 5. Cygnus, alla sua quarta missione, è partita da Cape Canaveral in Florida con tre tonnellate di rifornimenti, tra cui spicca la Portable on Board Printer 3D, la stampante 3D spaziale “made in Italy”, realizzata da Altran Italia, Thales Alenia Space e Istituto Italiano di Tecnologia con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana. La Portable On-Board Printer, progettata e realizzata interamente in Italia, permetterà di sperimentare la tecnologia 3D printing in assenza di gravità.

La prima settimana dicembre 2015 resterà negli annali dell’astronautica italiana perché, nell’arco di tre giorni e a distanza geografica relativamente breve, dopo il lancio perfettamente riuscito del razzo Vega che ha portato in orbita la sonda Lisa Pathfinder, alle 22.44 (ora italiana) di giovedì 6 il cargo Cygnus a forte matrice tricolore ha iniziato il suo viaggio verso la stazione spaziale internazionale, spinto per la prima volta da un razzo Atlas 5. Cygnus, alla sua quarta missione, è partita da Cape Canaveral in Florida con tre tonnellate di rifornimenti, tra cui spicca la Portable on Board Printer 3D, la stampante 3D spaziale “made in Italy”, realizzata da Altran Italia, Thales Alenia Space e Istituto Italiano di Tecnologia con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana. La Portable On-Board Printer, progettata e realizzata interamente in Italia, permetterà di sperimentare la tecnologia 3D printing in assenza di gravità. L’attuale appalto con la Nasa per questo tipo di missioni prevede 10 missioni, i cygnus costruiti saranno 11 per coprire i lanci fino al 2018. Una commessa che per vale 200 milioni per il bilancio della partecipata Finmeccanica. L’Obiettivo è vincere anche la seconda tranche che copre fino al 2024, con un ulteriore evoluzione del Cygnus ancora più capiente. La decisione sarà presa dalla Nasa a gennaio 2016 e i contendenti, per due posti, sono tre: accanto a Space X e Orbital figura il nuovo competitor Sierra Nevada corporation.

L’attuale appalto con la Nasa per questo tipo di missioni prevede 10 missioni, i cygnus costruiti saranno 11 per coprire i lanci fino al 2018. Una commessa che per vale 200 milioni per il bilancio della partecipata Finmeccanica. L’Obiettivo è vincere anche la seconda tranche che copre fino al 2024, con un ulteriore evoluzione del Cygnus ancora più capiente. La decisione sarà presa dalla Nasa a gennaio 2016 e i contendenti, per due posti, sono tre: accanto a Space X e Orbital figura il nuovo competitor Sierra Nevada corporation.