da Sorrentino | Ott 30, 2015 | Missioni, Primo Piano

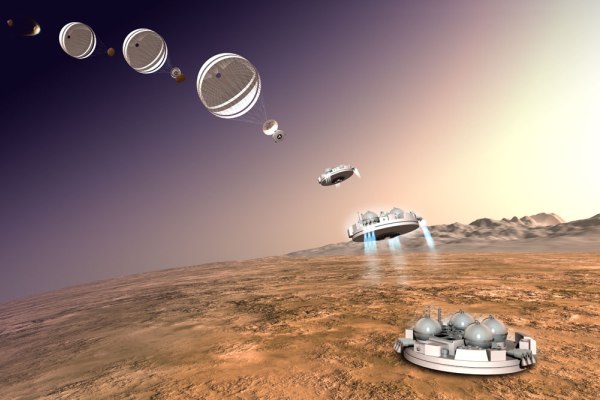

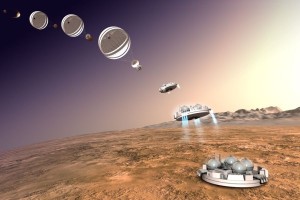

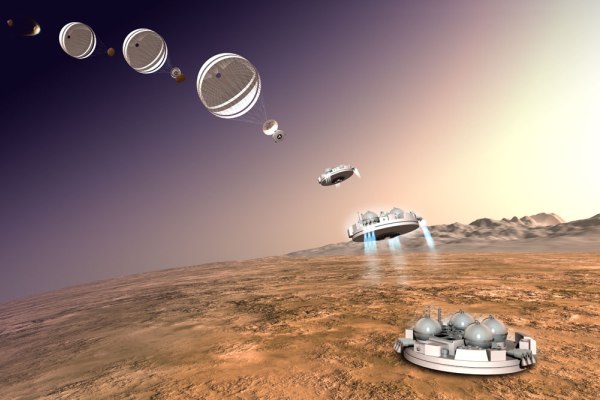

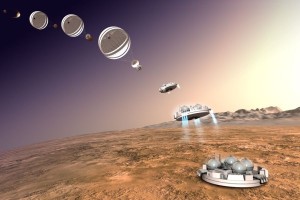

L’Europa si prepara a sbarcare sul Pianeta Rosso – nel 2016 – con la missione robotica Exomars, in cui l’Italia ha un ruolo centrale che si arricchisce ulteriormente con la fornitura del microriflettore laser INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), realizzato con la supervisione scientifica di Simone Dell’Agnello, fisico dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN.

L’Europa si prepara a sbarcare sul Pianeta Rosso – nel 2016 – con la missione robotica Exomars, in cui l’Italia ha un ruolo centrale che si arricchisce ulteriormente con la fornitura del microriflettore laser INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), realizzato con la supervisione scientifica di Simone Dell’Agnello, fisico dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN.

Dopo aver superato con successo tutti i test previsti, lo strumento è stato consegnato a tempo di record ed è stato da installato sul modulo di discesa marziano ExoMars EDM (Entry, descent and landing Demonstrator Module), battezzato Schiaparelli, dal nome dell’astronomo italiano Giovanni Schiaparelli, che disegnòla prima mappa del Pianeta Rosso.

INRRI diventerà il primo bersaglio laser passivo sulla superficie marziana e il primo oltre la Luna. Dovrebbe inoltre essere l’antesignano di una serie di microriflettori portati da futuri Lander o Rover, che assieme formeranno un Mars Geo/physics Network (MGN): una rete di punti di riferimento per misure di geodesia di Marte e test di Relatività Generale. A lungo termine, MGN potrebbe diventare una rete di posizionamento di precisione simile a quella dei retroriflettori laser delle missioni Apollo e Lunokhod sulla Luna.

La missione ExoMars è stata ideata per indagare eventuali tracce di vita, passata o presente, su Marte. Il modulo Schiaparelli sarà lanciato nel mese di marzo del 2016 e, dopo un viaggio di circa 7 mesi, si poserà sulla superficie del Pianeta Rosso. Inizierà, quindi, le analisi scientifiche con la stazione meteo DREAMS (Dust characterization, Risk assessment and Environment Analyser on the Martian Surface). Si tratta di un altro strumento italiano, realizzato dall’ ASI con il supporto ingegneristico del CISAS (Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “G.Colombo”) e la guida scientifica dell’Osservatorio di Napoli.

INRRI, al contrario, essendo uno strumento passivo potrà continuare ad operare per molti anni dopo la breve vita di EDM e dei suoi strumenti attivi. Sarà quindi l’unico sopravvissuto della missione, tenendo in vita la memoria di Schiaparelli e prolungando l’effetto positivo di ExoMars per tutti. Inoltre, INRRI potrebbe essere anche usato come nuovo punto di riferimento geodetico primario e di precisione di Marte: una sorta di “Greenwich marziano”.

da Sorrentino | Ott 30, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A poco più di due mesi dall’arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, CALET (CALorimetric Electron Telescope) ha cominciato le osservazioni dirette di elettroni nell’intervallo del Tera elettronvolt (TeV). Lo strumento, realizzato dall’Agenzia spaziale giapponese JAXA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è il secondo osservatorio spaziale partito alla volta della ISS, dopo AMS-02 nel 2011.

A poco più di due mesi dall’arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, CALET (CALorimetric Electron Telescope) ha cominciato le osservazioni dirette di elettroni nell’intervallo del Tera elettronvolt (TeV). Lo strumento, realizzato dall’Agenzia spaziale giapponese JAXA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è il secondo osservatorio spaziale partito alla volta della ISS, dopo AMS-02 nel 2011.

“I dati forniti dall’esperimento CALET aggiungeranno informazioni importanti derivate dalle osservazioni ad elevata precisione di elettroni, protoni, nuclei atomici e raggi gamma ad energie altissime” spiega Barbara Negri, a capo dell’Unità di Osservazione ed Esplorazione dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Lanciato il 19 agosto 2015 dalla base nipponica di Tanegashima con un razzo H-IIB, a bordo del cargo europeo HTV-5 (il quinto della serie), CALET ha raggiunto la ISS cinque giorni dopo ed è stato quindi ‘sistemato’ sul modulo giapponese KIBO.

Dopo aver completato la fase iniziale di verifica degli strumenti e le successive operazioni di calibrazione e verifica dei dati, CALET va in modalità osservativa per un periodo di oltre due anni. Il telescopio si occuperà di ricerca e di studio della materia oscura, lo studio degli spettri dei nuclei di origine cosmica e la rivelazione dei gamma-ray, ovvero dei lampi di luce di altissima energia ed intensità emessi nel corso di fenomeni particolarmente violenti che hanno luogo in alcune sorgenti astrofisiche.

“L’obiettivo finale – spiega ancora Barbara Negri – è una maggiore comprensione di argomenti scientifici di frontiera quali l’origine dei raggi cosmici e lo studio della materia oscura. I dati ricevuti verranno archiviati e gestiti presso l’ASI Scientific Data Center (ASDC) per l’analisi comparativa con i dati scientifici di altri esperimenti quali PAMELA e AMS02, consolidando così l’importante posizionamento della comunità scientifica italiana nel campo dell’Astrofisica delle Alte Energie”.

La missione riveste un grande interesse non solo per gli aspetti scientifici, ma anche per quelli tecnologici: a bordo di CALET è stato infatti installato il Total Absorption Calorimeter (TASC), un calorimetro in grado di rilevare le posizioni degli sciami di particelle.

Sviluppato nell’ambito della cooperazione tra JAXA, NASA e ASI – e testato presso il CERN di Ginevra – TASC è in grado di misurare l’energia delle particelle molto energetiche. Quando un elettrone o un raggio gamma attraversano la materia, avvengono una serie di interazioni elettromagnetiche che producono un aumento del numero di particelle e quindi lo “sciame”. TASC ha la capacità di determinare con una precisione mai raggiunta prima l’energia di particelle oltre il TeV.

Il contributo italiano alla missione

Oltre all’Università di Siena, capofila della partecipazione italiana alla missione CALET finanziata dall’ASI, fanno parte del team italiano ricercatori delle Università di Pisa, Firenze, Padova, Tor Vergata e dell’IFAC-CNR di Firenze. L’esperimento gode dello status di Recognized Experiment presso il CERN di Ginevra che ha fornito fasci di particelle accelerate per le calibrazioni dello strumento.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Ott 29, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Dopo quasi 11 anni dal lancio, il 27 ottobre 2015 alle 22:40:40 GMT, la missione del satellite astronomico Swift ha rivelato il lampo gamma numero 1000. Si tratta di GRB 151227B, un lampo della durata di circa 50 secondi con una controparte ottica per la quale, poche ore dopo, lo strumento X-Shooter al VLT dell’ESO ha misurato il rispettabile redshift di 4,063 che, tradotto in distanza, ci dice che il lampo è avvenuto a circa 12 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena un miliardo e mezzo di anni.

Dopo quasi 11 anni dal lancio, il 27 ottobre 2015 alle 22:40:40 GMT, la missione del satellite astronomico Swift ha rivelato il lampo gamma numero 1000. Si tratta di GRB 151227B, un lampo della durata di circa 50 secondi con una controparte ottica per la quale, poche ore dopo, lo strumento X-Shooter al VLT dell’ESO ha misurato il rispettabile redshift di 4,063 che, tradotto in distanza, ci dice che il lampo è avvenuto a circa 12 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena un miliardo e mezzo di anni.

Non è il GRB più distante osservato da Swift, ma è certamente uno dei più lontani e ci ricorda l’immutata capacità di Swift di studiare gli oggetti più lontani dell’Universo. Per Swift è un traguardo importante perché un gruppo così numeroso di lampi gamma posizionati accuratamente ci ha permesso di capire molte cose, ma molto resta ancora da scoprire. Dal punto di vista osservativo, i lampi gamma si dividono in due classi a secondo della loro durata. La linea di demarcazione è stata fissata a 2 secondi, anche se il taglio non è netto e vi sono sovrapposizioni fra le due classi. Swift rivela circa 1 lampo corto ogni 10 lunghi.

Possiamo dire di avere capito lo stretto rapporto tra lampi lunghi ed esplosioni di supernova e siamo ragionevolmente certi che i lampi brevi abbiamo origine dalla coalescenza di due oggetti compatti che si fondono per formare un buco nero, o forse no, perché si fermano prima e si trasformano in una stella di neutroni straordinariamente magnetica, una magnetar. Rimangono, però, un certo numero di lampi che sfuggono alla classificazione. Così sono stati scoperti i lampi gamma extra-lunghi ed eventi più esotici, all’inizio classificati come lampi gamma, che si sono rivelati di diversa origine. Swift è stato testimone della distruzione di stelle passate troppo vicino ad un buco nero, oppure del primo bagliore X di una supernova. Si tratta di eventi che erano stati previsti teoricamente ma mai osservati prima e che hanno giustamente avuto gli onori della cronaca.

Per questo la comunità non è mai stanca di studiare nuovi lampi gamma nella speranza di trovare un evento veramente unico ed eccezionale che possa permettere di fare un passo avanti nella comprensione di questa fisica estrema.

L’annuncio della scoperta di un GRB da parte di Swift è immancabilmente seguito da altri annunci circa le osservazioni ottiche e radio in un susseguirsi di diventa via via sempre più rapido man mano che passo il tempo e le tecniche di osservazione (sia umana sia robotica) si raffinano.

In effetti, il 27 ottobre è stato rivelato anche un altro lampo gamma, chiamato GRB 151227A, che è durato 130 secondi e ha avuto una brillante controparte ottica (rivelata anche da un astrofilo) a redshift 0,81, sempre misurato da X-Shooter a Paranal. GRB 151227A è uno dei pochi lampi rivelati anche in radio con il VLA. E’ un tributo al continuo interesse che i dati SWIFT riscuotono, nonostante la missione non sia più una novità.

da Sorrentino | Ott 22, 2015 | Missioni, Primo Piano

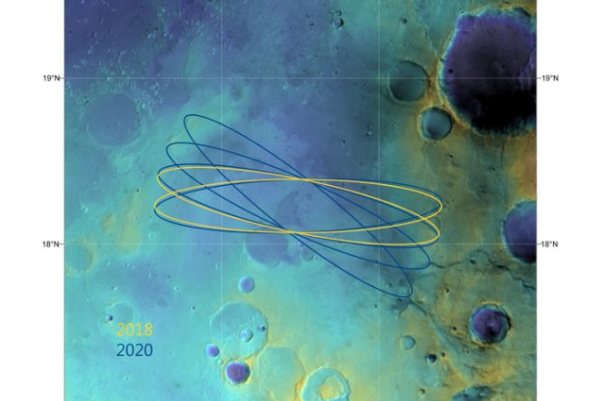

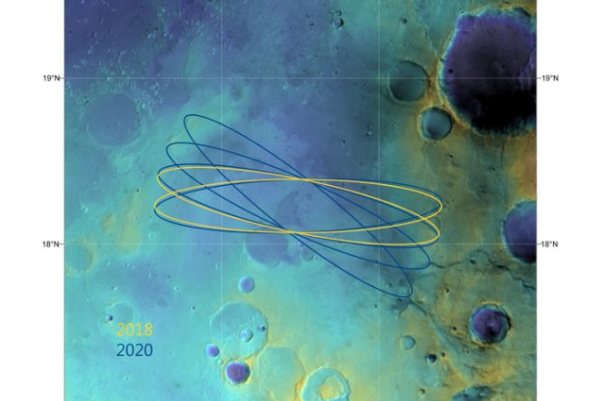

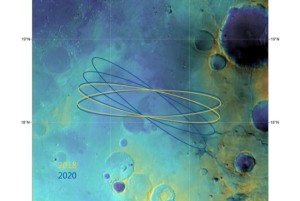

Oxia Planum, in prossimità dell’equatore di Marte, è il sito ‘primo candidato’ per il landing del rover di Exomars nel 2018, la missione ESA (Agenzia Spaziale Europea) di esplorazione robotica del pianeta rosso in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos. L’annuncio ufficiale è stato diffuso proprio dall’ESA dal Centro europeo per la ricerca scientifica e tecnologica (Estec) in Olanda. La ‘rosa’ di candidati, anticipata sempre ad Estec la scorsa settimana e punto di arrivo di una ‘ricerca’ cominciata a dicembre 2013, comprendeva oltre a Oxia Planum altri tre siti tra loro vicini, tutti accomunati dall’influsso di acqua nel passato con l’esposizione di rocce antiche accessibili dalla superficie: Mawrth Vallis, Hypanis Vallis e Aram Dorsum.

Oxia Planum, in prossimità dell’equatore di Marte, è il sito ‘primo candidato’ per il landing del rover di Exomars nel 2018, la missione ESA (Agenzia Spaziale Europea) di esplorazione robotica del pianeta rosso in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos. L’annuncio ufficiale è stato diffuso proprio dall’ESA dal Centro europeo per la ricerca scientifica e tecnologica (Estec) in Olanda. La ‘rosa’ di candidati, anticipata sempre ad Estec la scorsa settimana e punto di arrivo di una ‘ricerca’ cominciata a dicembre 2013, comprendeva oltre a Oxia Planum altri tre siti tra loro vicini, tutti accomunati dall’influsso di acqua nel passato con l’esposizione di rocce antiche accessibili dalla superficie: Mawrth Vallis, Hypanis Vallis e Aram Dorsum.

“La pianura di Oxia – spiega il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston – è ritenuta ricca di ghiaccio ed acqua e sarà nei prossimi anni al centro dell’attenzione degli scienziati planetari. Qui atterrerà il lander di Exomars 2018 con il perforatore costruito in Italia che andrà a cercare cosa c’è sotto la superficie fino ad una profondità di 2 metri. Si tratterà di una prima mondiale, come è stato per Rosetta e Phile sulla cometa 67/P. Una prima – conclude Battiston – in cui l’Italia, con l’ASI e i suoi scienziati, è in prima fila”.

Exomars è una missione di esplorazione articolata in due fasi. Il lancio della prima, con l’orbiter e il modulo dimostrativo di discesa e atterraggio Schiaparelli, è previsto nel marzo 2016 con l’arrivo su Marte sette mesi dopo. La seconda fase, il cui lancio è in programma nel 2018, prevede l’atterraggio sul pianeta rosso nel 2019 con un rover il cui principale obbiettivo è trovare tracce di vita, passata o presente.

da Sorrentino | Ott 19, 2015 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Programmi

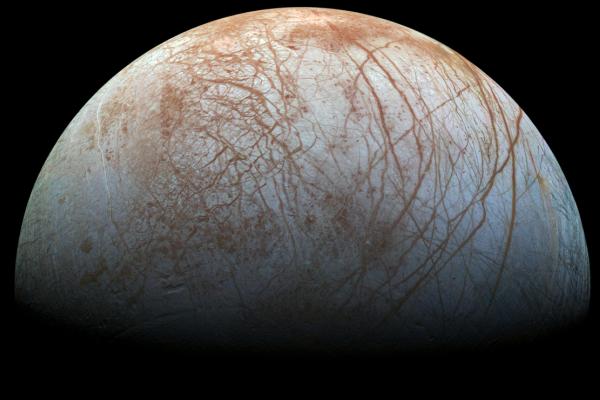

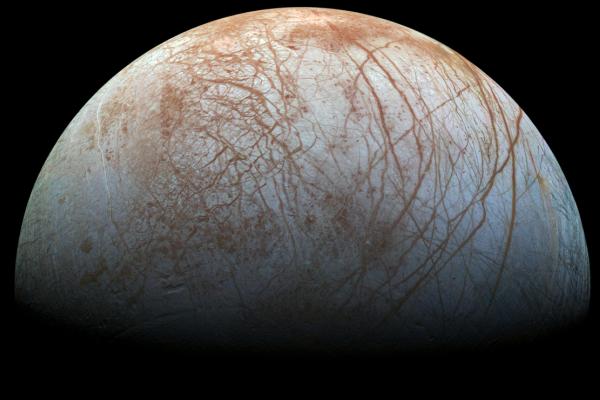

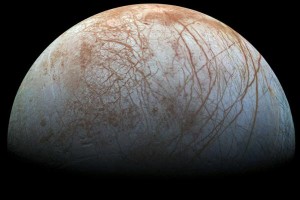

Nel 2022 due distinte missioni, americana ed europea, partiranno con l’obiettivo di esplorare il sistema di Giove. In particolare tre dei quattro satelliti medicei scoperti da Galileo Galilei nel 1610, vale a dire Europa, Ganimede e Callisto. Si tratta della missione Europa Clipper della NASA, destinata a studiare da vicino nello specifico il mondo ghiacciato di Europa, e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che punterà su Ganimede estendendo le osservazioni alla stessa Europa e a Callisto, per verificare l’esistenza di condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Per entrambe le missioni tempi di arrivo a destinazione previsti di otto anni attraverso una serie di fiondate gravitazionali, con la possibilità che il viaggio della sonda americana possa accorciarsi a soli tre anni nel caso il lancio venga effettuato con il nuovo razzo vettore SLS progettato per mettere in orbita la capsula Orion. Dopo l’esplorazione del sistema di Saturno, condotta con pieno successo dalla sonda Cassini, frutto della missione congiunta ESA-NASA che ha preso il via il 15 ottobre 1997 ed è tuttora in corso, gli astrofisici puntano l’attenzione ai pianetini ghiacciati di Giove. L’obiettivo è approfondirne la conoscenza non solo dal punto di vista geomorfologico e chimico-fisico, ma andando a cercare quelli che sono i mattoni della vita. Delle due missioni, che si svolgeranno in modo autonomo per poi convogliare e confrontare i dati di osservazione a terra, si è parlato nella giornata conclusiva del 13esima edizione di BergamoScienza dedicata alla ricerca della vita extraterrestre, che riguarda non solo civiltà evolute, eventualmente presenti nelle profondità del cosmo, a cominciare dai sistemi planetari che ruotano intorno alle stelle a noi più vicine.

Nel 2022 due distinte missioni, americana ed europea, partiranno con l’obiettivo di esplorare il sistema di Giove. In particolare tre dei quattro satelliti medicei scoperti da Galileo Galilei nel 1610, vale a dire Europa, Ganimede e Callisto. Si tratta della missione Europa Clipper della NASA, destinata a studiare da vicino nello specifico il mondo ghiacciato di Europa, e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, JUICE, che punterà su Ganimede estendendo le osservazioni alla stessa Europa e a Callisto, per verificare l’esistenza di condizioni adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Per entrambe le missioni tempi di arrivo a destinazione previsti di otto anni attraverso una serie di fiondate gravitazionali, con la possibilità che il viaggio della sonda americana possa accorciarsi a soli tre anni nel caso il lancio venga effettuato con il nuovo razzo vettore SLS progettato per mettere in orbita la capsula Orion. Dopo l’esplorazione del sistema di Saturno, condotta con pieno successo dalla sonda Cassini, frutto della missione congiunta ESA-NASA che ha preso il via il 15 ottobre 1997 ed è tuttora in corso, gli astrofisici puntano l’attenzione ai pianetini ghiacciati di Giove. L’obiettivo è approfondirne la conoscenza non solo dal punto di vista geomorfologico e chimico-fisico, ma andando a cercare quelli che sono i mattoni della vita. Delle due missioni, che si svolgeranno in modo autonomo per poi convogliare e confrontare i dati di osservazione a terra, si è parlato nella giornata conclusiva del 13esima edizione di BergamoScienza dedicata alla ricerca della vita extraterrestre, che riguarda non solo civiltà evolute, eventualmente presenti nelle profondità del cosmo, a cominciare dai sistemi planetari che ruotano intorno alle stelle a noi più vicine.

L’obiettivo più prossimo è rappresentato proprio dall’individuazione e dal monitoraggio di sostanze organiche nei sistemi relativi ai grandi pianeti del sistema solare. Barry Goldstein, già direttore del progetto Mars Phoenix e direttore aggiunto del programma di esplorazione robotica del pianeta rosso con i rover Spirit e Opportunity, è responsabile del progetto EUROPA CLIPPER, acronimo di Europa Multiple-Flyby Mission. La sfida più importante è sopravvivere al gigantesco campo magnetico di Giove, con cui è entrata in contatto la sonda Galileo nel 1995. Europa Clipper si inserirà in un’orbita fortemente ellittica intorno a Giove ed effettuerà 45 passaggi ravvicinati alla superficie di Europa a distanze comprese tra 2.700 e 25 km. L’interesse verso Europa è cresciuto quando nel 2012 il telescopio spaziale Hubble osservò vapore acqueo sopra la regione del polo sud, dove potrebbe esserci una situazione molto simile a quella presente in Antartide, ovvero un grosso spessore di ghiaccio sotto cui potrebbe trovarsi acqua, ovvero il più grande oceano del sistema solare che potrebbe contenere più del doppio di tutta l’acqua presente sul pianeta Terra. Il carico di strumenti scientifici di Europa Clipper comprende fotocamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione della superficie di Europa e determinarne la composizione. Un radar permetterà di determinare lo spessore del ghiaccio e individuare l’acqua in profondità insieme alla salinità, mentre un magnetometro misurerà l’intensità e la direzione del campo magnetico di Europa. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di acqua più calda, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite.

L’obiettivo più prossimo è rappresentato proprio dall’individuazione e dal monitoraggio di sostanze organiche nei sistemi relativi ai grandi pianeti del sistema solare. Barry Goldstein, già direttore del progetto Mars Phoenix e direttore aggiunto del programma di esplorazione robotica del pianeta rosso con i rover Spirit e Opportunity, è responsabile del progetto EUROPA CLIPPER, acronimo di Europa Multiple-Flyby Mission. La sfida più importante è sopravvivere al gigantesco campo magnetico di Giove, con cui è entrata in contatto la sonda Galileo nel 1995. Europa Clipper si inserirà in un’orbita fortemente ellittica intorno a Giove ed effettuerà 45 passaggi ravvicinati alla superficie di Europa a distanze comprese tra 2.700 e 25 km. L’interesse verso Europa è cresciuto quando nel 2012 il telescopio spaziale Hubble osservò vapore acqueo sopra la regione del polo sud, dove potrebbe esserci una situazione molto simile a quella presente in Antartide, ovvero un grosso spessore di ghiaccio sotto cui potrebbe trovarsi acqua, ovvero il più grande oceano del sistema solare che potrebbe contenere più del doppio di tutta l’acqua presente sul pianeta Terra. Il carico di strumenti scientifici di Europa Clipper comprende fotocamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione della superficie di Europa e determinarne la composizione. Un radar permetterà di determinare lo spessore del ghiaccio e individuare l’acqua in profondità insieme alla salinità, mentre un magnetometro misurerà l’intensità e la direzione del campo magnetico di Europa. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di acqua più calda, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite.

JUICE (acronimo di Jupiter Icy moons Explorer) è la prima missione spaziale a guida europea destinata all’esplorazione del sistema di Giove con un chiaro orientamento all’astrobiologia. Juice compirà ”un esteso tour del sistema che prevede incontri ravvicinati con tutte e tre le lune ghiacciate Europa, Ganimede e Callisto – spiega Federico Tosi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziali a Tor Vergata e membro del team scientifico della missione – Infine, dopo due anni e mezzo di viaggio nel sistema, entrerà in orbita intorno a Ganimede, che non solo è la più grande luna del sistema gioviano, ma anche il più grande satellite naturale del Sistema Solare”. A quel punto, la sonda compirà una mappatura completa di Ganimede, sia della sua superficie, sia del suo interno.

La missione Europa della NASA

da Sorrentino | Set 30, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

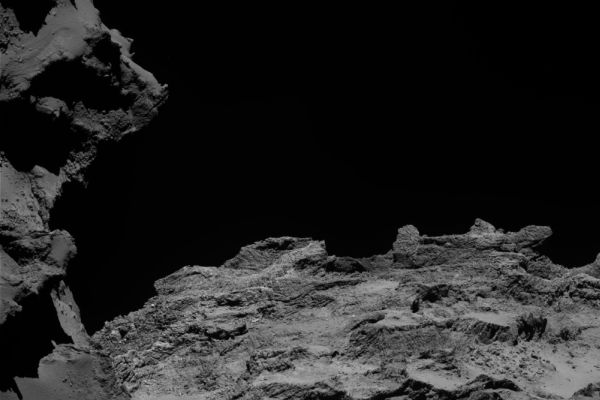

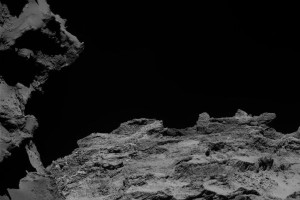

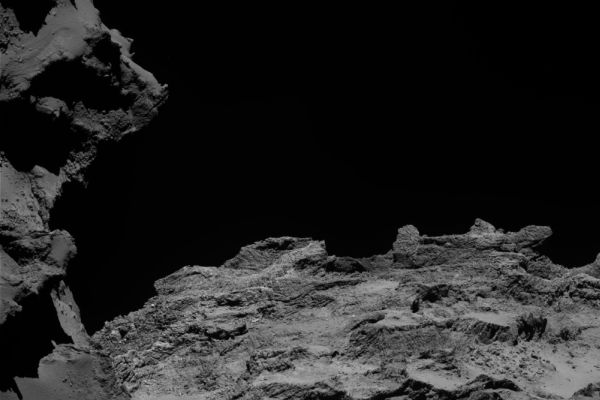

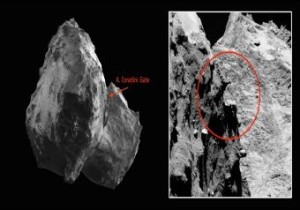

Lo Science Working Team della missione Rosetta ha denominato un’area sul lobo più grande della cometa 67P, “A. Coradini Gate”, dedicandola alla scienziata dell’INAF, principal investigator dello strumento VIRTIS e scomparsa prematuramente nel 2011. Angioletta Coradini è una delle due scienziate, che hanno contribuito alla storica impresa dell’atterraggio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, omaggiate dalla European Planetary Science Conference, riunita a a Gottinga in Germania per analizzare i risultati collezionati dagli strumenti di Rosetta,.Insieme ad Angioletta Coradini, c’è Claudia Alexander, project manager di Rosetta per conto della NASA, deceduta nel luglio 2015. In segno di profonda gratitudine verso l’impegno che ha caratterizzato il lavoro delle due scienziate, i membri dell’SWT HANNO dedicato due aree della cometa rispettivamente denominate “A. Coradini Gate” sul lobo più grande della cometa e “C. Alexander Gate” sul lobo più piccolo. I due siti sono stati scelti per la loro forma suggestiva simile a delle vere e proprie porte, considerate ideali per rappresentare la dedizione verso la missione delle due ricercatrici.

Lo Science Working Team della missione Rosetta ha denominato un’area sul lobo più grande della cometa 67P, “A. Coradini Gate”, dedicandola alla scienziata dell’INAF, principal investigator dello strumento VIRTIS e scomparsa prematuramente nel 2011. Angioletta Coradini è una delle due scienziate, che hanno contribuito alla storica impresa dell’atterraggio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, omaggiate dalla European Planetary Science Conference, riunita a a Gottinga in Germania per analizzare i risultati collezionati dagli strumenti di Rosetta,.Insieme ad Angioletta Coradini, c’è Claudia Alexander, project manager di Rosetta per conto della NASA, deceduta nel luglio 2015. In segno di profonda gratitudine verso l’impegno che ha caratterizzato il lavoro delle due scienziate, i membri dell’SWT HANNO dedicato due aree della cometa rispettivamente denominate “A. Coradini Gate” sul lobo più grande della cometa e “C. Alexander Gate” sul lobo più piccolo. I due siti sono stati scelti per la loro forma suggestiva simile a delle vere e proprie porte, considerate ideali per rappresentare la dedizione verso la missione delle due ricercatrici.

La “signora dei pianeti”, così viene ricordata Angioletta Coradini, è stata una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia. A lei si deve lo sviluppo di gran parte della strumentazione per l’esplorazione del Sistema Solare, che l’Agenzia Spaziale Italiana ha realizzato negli ultimi vent’anni per le più importanti missioni ESA e NASA dedicate all’Esplorazione dell’Universo.

La “signora dei pianeti”, così viene ricordata Angioletta Coradini, è stata una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia. A lei si deve lo sviluppo di gran parte della strumentazione per l’esplorazione del Sistema Solare, che l’Agenzia Spaziale Italiana ha realizzato negli ultimi vent’anni per le più importanti missioni ESA e NASA dedicate all’Esplorazione dell’Universo.

L’Europa si prepara a sbarcare sul Pianeta Rosso – nel 2016 – con la missione robotica Exomars, in cui l’Italia ha un ruolo centrale che si arricchisce ulteriormente con la fornitura del microriflettore laser INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), realizzato con la supervisione scientifica di Simone Dell’Agnello, fisico dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN.

L’Europa si prepara a sbarcare sul Pianeta Rosso – nel 2016 – con la missione robotica Exomars, in cui l’Italia ha un ruolo centrale che si arricchisce ulteriormente con la fornitura del microriflettore laser INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), realizzato con la supervisione scientifica di Simone Dell’Agnello, fisico dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN.