da Sorrentino | Set 28, 2015 | Astronomia, Attualità, Missioni, Primo Piano

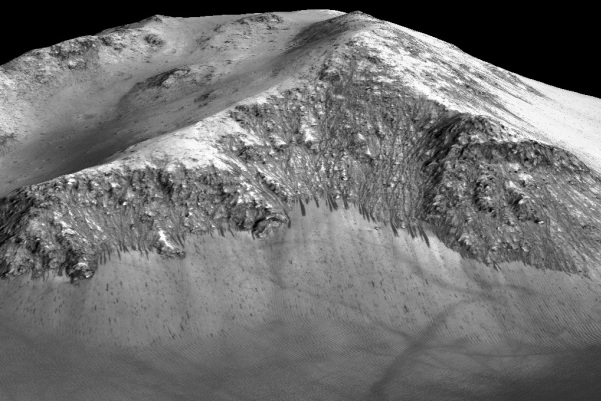

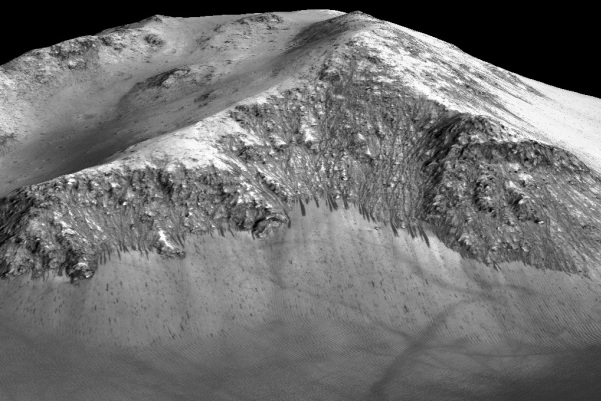

Gli scienziati planetari avevano abbandonato da tempo l’idea che la superficie marziana fosse arida e asciutta, solcata solo in un passato remoto dall’acqua. Ora dalla NASA arriva l’annuncio della esistenza di piccoli ruscelli di acqua salata che scorrono, potremmo dire timidamente, quando sul Pianeta Rosso c’è la stagione estiva. Le prove dell’esistenza dei sottili rivoli sono state raccolte dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, lanciata 12 agosto 2005, che gira intorno a Marte e ha individuato i sali che si formano solo in presenza di acqua grazie a uno strumento di bordo denominato Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Quella che la NASA ha fornito è dunque una prova indotta, perché proprio la presenza dei sali idrati richiama quella dell’acqua. Si tratta, in particolare, di perclorato di magnesio, rintracciato anche dal rover Curiosity della NASA, clorato di magnesio e perclorato di sodio. Autori dello studio Lujendra Ojha del Georgia Institute of Technology e Alfred McEwen, planetologo della Arizona State University, che vedranno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Geoscience La prima osservazione dei piccoli ruscelli è avvenuta nel 2011 e i segni dello scorrere di acqua, riassunto nell’acronimo “Recurring Slope Lineae”. Una scoperta di grande interesse scientifico e incoraggiante per i futuri approfondimenti che potranno essere effettuati durante le prossime missioni automatiche su terreno marziano. Il prossimo passo sarà l’analisi chimica di queste tracce di acqua e la caccia a eventuali forme di vita microbica.

Gli scienziati planetari avevano abbandonato da tempo l’idea che la superficie marziana fosse arida e asciutta, solcata solo in un passato remoto dall’acqua. Ora dalla NASA arriva l’annuncio della esistenza di piccoli ruscelli di acqua salata che scorrono, potremmo dire timidamente, quando sul Pianeta Rosso c’è la stagione estiva. Le prove dell’esistenza dei sottili rivoli sono state raccolte dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, lanciata 12 agosto 2005, che gira intorno a Marte e ha individuato i sali che si formano solo in presenza di acqua grazie a uno strumento di bordo denominato Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Quella che la NASA ha fornito è dunque una prova indotta, perché proprio la presenza dei sali idrati richiama quella dell’acqua. Si tratta, in particolare, di perclorato di magnesio, rintracciato anche dal rover Curiosity della NASA, clorato di magnesio e perclorato di sodio. Autori dello studio Lujendra Ojha del Georgia Institute of Technology e Alfred McEwen, planetologo della Arizona State University, che vedranno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Geoscience La prima osservazione dei piccoli ruscelli è avvenuta nel 2011 e i segni dello scorrere di acqua, riassunto nell’acronimo “Recurring Slope Lineae”. Una scoperta di grande interesse scientifico e incoraggiante per i futuri approfondimenti che potranno essere effettuati durante le prossime missioni automatiche su terreno marziano. Il prossimo passo sarà l’analisi chimica di queste tracce di acqua e la caccia a eventuali forme di vita microbica.

Le immagini riprese dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter hanno evidenziato rivoli di colore scuro che compaiono durante la stagione calda e raggiungono la lunghezza di 5 metri innervandosi lungo i pendii. Più che la prova dell’esistenza dell’acqua, è più corretto affermare che c’è evidenza di un ciclo dell’acqua sulla superficie di Marte”, come sottolinea Enrico Flamini, responsabile ASI per i programmi di Esplorazione del Sistema Solare.

da Sorrentino | Set 24, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

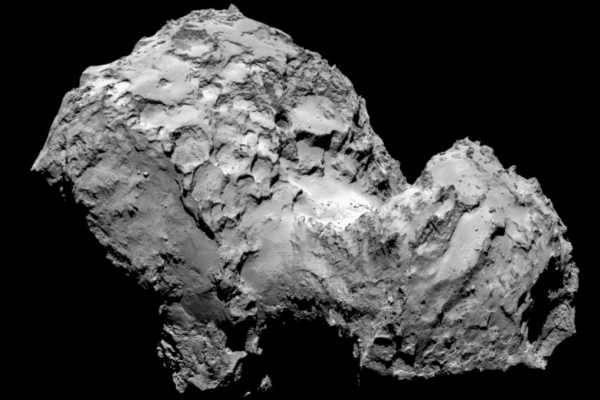

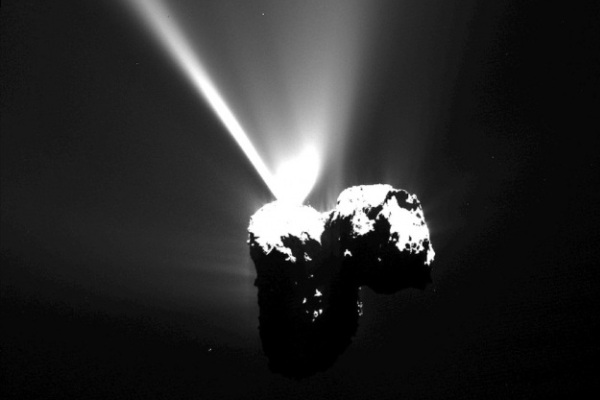

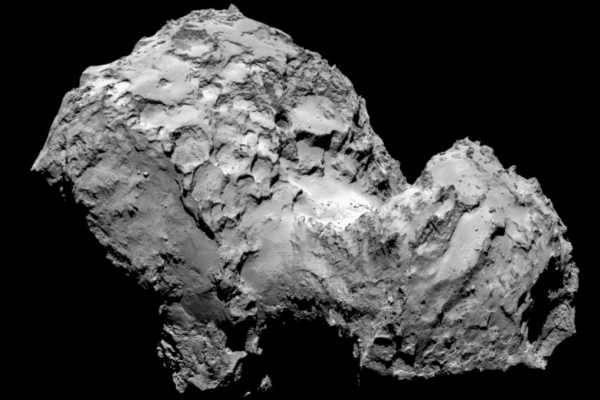

Lo spettrometro italiano VIRTIS (Visible InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta ha rivelato che la superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko è soggetta a un vero e proprio ciclo del ghiaccio che appare e scompare seguendo la rotazione del nucleo e la sua illuminazione. Auando la superficie del nucleo è esposta alla luce solare il ghiaccio si scioglie per poi solidificarsi di nuovo quando la cometa è in ombra. I risultati dello studio condotto guidato da Maria Cristina De Sanctis dell’INAF-IAPS sono stati pubblicati dalla rivista Nature nell’articolo “The diurnal cycle of water ice on comet 67P / Churyumov Gerasimenko” per essere presentati allo European Planetary Science Congress di Nantes il 28 settembre.

Lo spettrometro italiano VIRTIS (Visible InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta ha rivelato che la superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko è soggetta a un vero e proprio ciclo del ghiaccio che appare e scompare seguendo la rotazione del nucleo e la sua illuminazione. Auando la superficie del nucleo è esposta alla luce solare il ghiaccio si scioglie per poi solidificarsi di nuovo quando la cometa è in ombra. I risultati dello studio condotto guidato da Maria Cristina De Sanctis dell’INAF-IAPS sono stati pubblicati dalla rivista Nature nell’articolo “The diurnal cycle of water ice on comet 67P / Churyumov Gerasimenko” per essere presentati allo European Planetary Science Congress di Nantes il 28 settembre.

“Questa evidenza del ciclo dell’acqua su una cometa è una scoperta scientifica rilevante ed è una ulteriore conferma delle qualità uniche degli spettrometri a immagini come VIRTIS impiegati nell’esplorazione planetaria – ha commentato Enrico Flamini responsabile scientifico dell’ASI – questi strumenti rappresentano oggi una eccellenza italiana che l’ASI è orgogliosa di aver realizzato, con l’industria nazionale, e aver messo a disposizione del PI e del suo davvero eccellente team scientifico”.

Le comete sono formate da ghiaccio e polveri e proiettano nello spazio parte del loro materiale mano a mano che si avvicinano al Sole che con il suo calore fa sublimare ovvero passare dallo stato solido a quello gassoso i componenti ghiacciati e gli altri composti di tipo volatile. Questo processo genera un flusso di gas e polveri che creano la cosiddetta chioma della cometa, osservabile in alcuni casi e in particolari situazioni anche da Terra. Il punto da chiarire per gli scienziati è legato ai processi che regolano le emissioni di gas: in particolare in che modo la superficie della cometa si rifornisce di nuovo ghiaccio una volta completato il processo di sublimazione.

VIRTIS ha osservato alcune zone di ghiaccio situate nella regione di Hapi sul lobo superiore di 67P fornendo le informazioni per svelare il mistero. Il Sole illumina una determinata zona e da il via al processo di sublimazione del ghiaccio d’acqua che si trova sopra e qualche centrimetro sotto la superficie. Quando la cometa compie la sua rotazione e la zona è in ombra, lo strato superiore si raffredda in fretta mentre quello sottostante mantiene più a lungo il calore accumulato. In questo modo il ghiaccio d’acqua situato sotto la superficie continua a risalire grazie alla struttura permeabile delle rocce della cometa. Il processo si conclude con l’arrivo dal vapore acqueo sulla superficie ormai fredda: si solidificherà in ghiaccio e tornerà poi a sublimarsi in gas una volta che il Sole tornerà a illuminare quella porzione di cometa.

“Abbiamo visto tracce di ghiaccio d’acqua nella zona della cometa che abbiamo analizzato, ma solo quando questa si trovava nell’ombra», ha spiegato Maria Cristina De Sanctis – quando il Sole splendeva sulla stessa regione, invece, il ghiaccio era scomparso. E questo è un chiaro indizio di un andamento ciclico della presenza di ghiaccio d’acqua ad ogni rotazione della cometa”.

I preziosi dati collezionati da VIRTIS hanno permesso agli scienziati altre due importanti informazioni: la prima è che il ghiaccio d’acqua raggiunge valori compresi tra il 10 e il 15 per cento del materiale presente sulla superficie e la seconda che la quantità di acqua presenta nella regione analizzata rappresenta il 3 per cento della quantità totale del vapore acqueo emesso da 67P determinato da MIRO, lo strumento a bordo di Rosetta incaricato di investigare sulla natura del nucleo.

(fonti: ASI . INAF)

da Sorrentino | Set 15, 2015 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

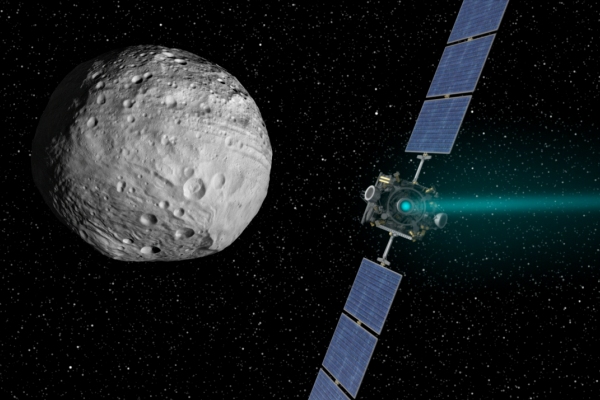

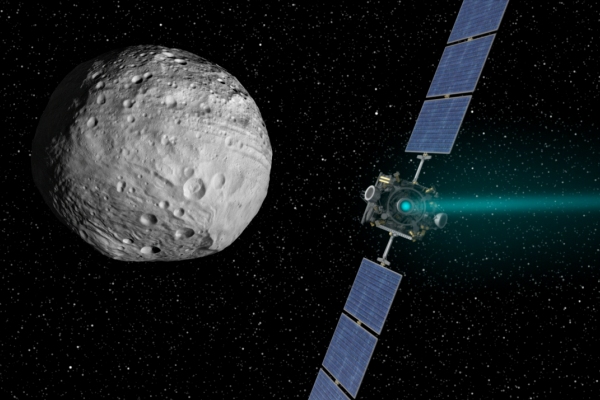

La città di Palermo ospita il DAWN Meeting 2015, incontro che fa parte del programma di riunioni periodiche in cui i ricercatori coinvolti nell’analisi dei dati raccolti dalla sonda mettono a confronto gli ultimi risultati ottenuti. Il meeting, della durata di quattro giorni è l’occasione per illustrare alla comunità scientifica i risultati delle recenti osservazioni del pianeta nano Cerere. DAWN, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), è stata lanciata nel 2007. Nel 2011 ha raggiunto l’asteroide Vesta, rimanendo nella sua orbita per circa 18 mesi, durante i quali ha raccolto una enorme quantità di dati che ha consentito agli scienziati di tracciare un quadro completo dell’asteroide. Successivamente, grazie al propulsore ionico, la sonda ha potuto conseguire il suo secondo obiettivo, il pianeta nano Cerere. Raggiunto a marzo di quest’anno, DAWN ha iniziato il suo percorso di osservazioni con una serie di orbite a spirali discendenti che hanno consentito indagini scientifiche da una distanza di 4.400 Km (Survey Orbit) sino a 1.470 Km attuali (High Altitude Mapping Orbit). A bordo della sonda vi sono tre strumenti scientifici, tra i quali lo spettrometro italiano VIR-MS (Visual-InfraRed Mapping Spectrometer), realizzato grazie al finanziamento e coordinamento dell’ASI che ne ha affidato la costruzione alla Selex ES con la responsabilità scientifica all’INAF.

La città di Palermo ospita il DAWN Meeting 2015, incontro che fa parte del programma di riunioni periodiche in cui i ricercatori coinvolti nell’analisi dei dati raccolti dalla sonda mettono a confronto gli ultimi risultati ottenuti. Il meeting, della durata di quattro giorni è l’occasione per illustrare alla comunità scientifica i risultati delle recenti osservazioni del pianeta nano Cerere. DAWN, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), è stata lanciata nel 2007. Nel 2011 ha raggiunto l’asteroide Vesta, rimanendo nella sua orbita per circa 18 mesi, durante i quali ha raccolto una enorme quantità di dati che ha consentito agli scienziati di tracciare un quadro completo dell’asteroide. Successivamente, grazie al propulsore ionico, la sonda ha potuto conseguire il suo secondo obiettivo, il pianeta nano Cerere. Raggiunto a marzo di quest’anno, DAWN ha iniziato il suo percorso di osservazioni con una serie di orbite a spirali discendenti che hanno consentito indagini scientifiche da una distanza di 4.400 Km (Survey Orbit) sino a 1.470 Km attuali (High Altitude Mapping Orbit). A bordo della sonda vi sono tre strumenti scientifici, tra i quali lo spettrometro italiano VIR-MS (Visual-InfraRed Mapping Spectrometer), realizzato grazie al finanziamento e coordinamento dell’ASI che ne ha affidato la costruzione alla Selex ES con la responsabilità scientifica all’INAF.

“La partecipazione italiana alla missione DAWN – ha commentato Raffaele Mugnuolo, responsabile di programma dell’ASI – è motivo di orgoglio per il ‘made in Italy’, e rappresenta un’ulteriore testimonianza della capacità di realizzazione di strumentazione scientifica, e dell’eccellenza della comunità scientifica nazionale riconosciuta a livello mondiale”. “L’evento organizzato a Palermo è anche l’occasione per rendere omaggio a all’astronomo italiano Giuseppe Piazzi che nel 1801 ha scoperto il primo asteroide proprio dall’Osservatorio Reale di Palermo, battezzandolo Ceres Ferdinandea, in onore alla dea protettrice del grano e della Sicilia e a Ferdinando IV di Borbone – ha dichiarato M.Cristina De Sanctis, responsabile dello strumento italiano VIR – Come la scoperta di Piazzi ha dato origine ad una nuova era nel campo dell’astronomia, oggi la missione DAWN da impulso a nuove entusiasmanti scoperte”.

I dati raccolti attorno a Vesta in più di 12 mesi di osservazione hanno fornito prove del fatto che Vesta è in realtà un corpo celeste che ha subito un processo di differenziazione analogo ai pianeti rocciosi. Con un nucleo di ferro, formatosi sin dai primi giorni del sistema solare è sopravvissuto all’interno della fascia degli asteroidi a forti e frequenti impatti. Accanto ai risultati sulla mineraologia della superficie e alla conferma che i meteoriti HED provengono proprio da Vesta (uno dei risultati notevoli ottenuti grazie allo spettrometro Italiano VIR-MS) la scoperta più importante è prorpio questa: Vesta può essere annoverato tra i protopianeti, più simile alla nostra Luna che agli altri asteroidi.

Dopo un viaggio di più di 28 mesi sotto la spinta del suo motore a ioni, Dawn ha iniziato le manovre di avvicinamento a Cerere nel gennaio del 2015 ed è entrato nel suo campo gravitazionale il 6 Marzo 2015: da questo momento la missione può fregiarsi del titolo di primo oggetto costruito dell’uomo che avrà osservato in maniera continuativa – e non con un breve fly-by – due oggetti distinti del nostro Sistema Solare.

da Sorrentino | Ago 31, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

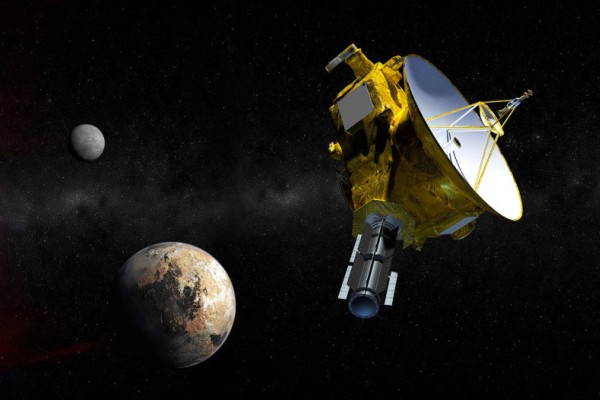

Dopo essere arrivata nell’orbita di Plutone lo scorso 14 luglio e averlo osservato da vicino, la sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral e con alle spalle 3600 giorni di volo nel sistema solare, ha già individuato un nuovo obiettivo, ancora più remoto del pianeta nano. Si tratta di un oggetto denominato astronomicamente 2014 MU69, che si trova nella Fascia di Kuiper e orbita a un miliardo di miglia da Plutone. Il prolungamento della missione, che ha permesso di completare l’esplorazione ravvicinata dei pianeti del sistema solare, sarà deciso in via definitiva entro il 2016, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione della NASA. Intanto, però, i responsabili del controllo di missione hanno impostato già la serie di manovre necessarie per raggiungere il nuovo obiettivo cosmico con il minore dispendio di combustibile. New Horizons effettuerà quattro manovre verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre per poter arrivare a destinazione il primo gennaio 2019. La scelta di «2014 MU69» non è casuale, come ha spiegato Alan Stern, Principal Investigator di New Horizons dal Southwest Research Institute (SwRI) a Boulder, Colorado. Per raggiungere questo oggetto della Fascia di Kuiper, infatti, è necessario meno combustibile rispetto ad altri obiettivi candidati, lasciandone delle scorte per il flyby, per gli esperimenti scientifici e per eventuali manovre aggiuntive non previste. In realtà il nuovo target era già nel cassetto ben prima dell’arrivo della sonda su Plutone. Per individuarlo è stato impiegato il telescopio spaziale Hubble, che nel 2014 lo ha censito insieme ad altri quattro oggetti. Gli esperti – riporta l’INAF – stimano che PT1 sia grande circa 45 chilometri, quindi 10 volte più grande e 1000 volte più massiccio di una cometa ma con una massa pari a un decimillesimo di quella di Plutone. A differenza degli asteroidi, gli oggetti della Fascia di Kuiper vengono riscaldati solo leggermente dal Sole e per questo si pensa che conservino tracce e caratteristiche di come appariva il Sistema solare esterno nei momenti successivi la sua nascita 4,6 miliardi di anni fa.

Dopo essere arrivata nell’orbita di Plutone lo scorso 14 luglio e averlo osservato da vicino, la sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral e con alle spalle 3600 giorni di volo nel sistema solare, ha già individuato un nuovo obiettivo, ancora più remoto del pianeta nano. Si tratta di un oggetto denominato astronomicamente 2014 MU69, che si trova nella Fascia di Kuiper e orbita a un miliardo di miglia da Plutone. Il prolungamento della missione, che ha permesso di completare l’esplorazione ravvicinata dei pianeti del sistema solare, sarà deciso in via definitiva entro il 2016, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione della NASA. Intanto, però, i responsabili del controllo di missione hanno impostato già la serie di manovre necessarie per raggiungere il nuovo obiettivo cosmico con il minore dispendio di combustibile. New Horizons effettuerà quattro manovre verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre per poter arrivare a destinazione il primo gennaio 2019. La scelta di «2014 MU69» non è casuale, come ha spiegato Alan Stern, Principal Investigator di New Horizons dal Southwest Research Institute (SwRI) a Boulder, Colorado. Per raggiungere questo oggetto della Fascia di Kuiper, infatti, è necessario meno combustibile rispetto ad altri obiettivi candidati, lasciandone delle scorte per il flyby, per gli esperimenti scientifici e per eventuali manovre aggiuntive non previste. In realtà il nuovo target era già nel cassetto ben prima dell’arrivo della sonda su Plutone. Per individuarlo è stato impiegato il telescopio spaziale Hubble, che nel 2014 lo ha censito insieme ad altri quattro oggetti. Gli esperti – riporta l’INAF – stimano che PT1 sia grande circa 45 chilometri, quindi 10 volte più grande e 1000 volte più massiccio di una cometa ma con una massa pari a un decimillesimo di quella di Plutone. A differenza degli asteroidi, gli oggetti della Fascia di Kuiper vengono riscaldati solo leggermente dal Sole e per questo si pensa che conservino tracce e caratteristiche di come appariva il Sistema solare esterno nei momenti successivi la sua nascita 4,6 miliardi di anni fa.

La sonda New Horizons si trova a 4,9 miliardi di chilometri dalla Terra e continua a trasmettere immagini e dati relativi al passaggio ravvicinato a Plutone.

da Sorrentino | Ago 19, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

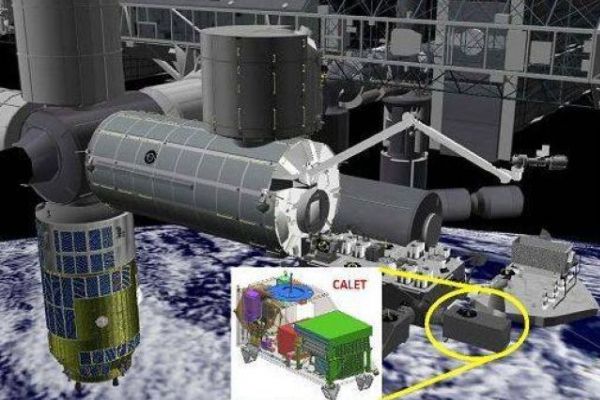

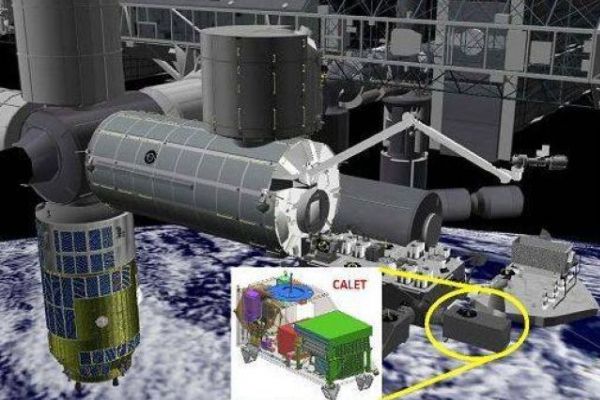

Partito alla volta della Stazione spaziale internazionale l’osservatorio CALET, CALorimetric Electron Telescope, a cui l’Italia ha fornito un grande contributo scientifico e tecnologico. Si tratta di una missione scientifica della JAXA, l’agenzia spaziale giapponese, realizzata in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI ) e la statunitense NASA. Il lancio è avvenuto mercoledì 19 agosto dalla base spaziale nipponica di Tanegashima a bordo del Cargo HTV5. Calet va ad affiancarsi all’altro grande osservatorio, AMS-02, installato sulla Stazione nel 2011. Una volta ancorato sulla piattaforma esterna JEM-EF del laboratorio giapponese Kibo, inizierà la sua attività, prevista per la durata di almeno cinque anni, di ricerca e di studio della materia oscura, lo studio dei spettri dei nuclei di origine cosmica e la rivelazione dei gamma-ray, ovvero dei lampi di luce di altissima energia ed intensità emessi nel corso di fenomeni particolarmente violenti che hanno luogo in alcune sorgenti astrofisiche.

Partito alla volta della Stazione spaziale internazionale l’osservatorio CALET, CALorimetric Electron Telescope, a cui l’Italia ha fornito un grande contributo scientifico e tecnologico. Si tratta di una missione scientifica della JAXA, l’agenzia spaziale giapponese, realizzata in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI ) e la statunitense NASA. Il lancio è avvenuto mercoledì 19 agosto dalla base spaziale nipponica di Tanegashima a bordo del Cargo HTV5. Calet va ad affiancarsi all’altro grande osservatorio, AMS-02, installato sulla Stazione nel 2011. Una volta ancorato sulla piattaforma esterna JEM-EF del laboratorio giapponese Kibo, inizierà la sua attività, prevista per la durata di almeno cinque anni, di ricerca e di studio della materia oscura, lo studio dei spettri dei nuclei di origine cosmica e la rivelazione dei gamma-ray, ovvero dei lampi di luce di altissima energia ed intensità emessi nel corso di fenomeni particolarmente violenti che hanno luogo in alcune sorgenti astrofisiche.

“La missione CALET riveste un grande interesse – ricorda Barbara Negri, responsabile Unità osservazione ed esplorazione dell’universo dell’Agenzia Spaziale Italiana – non solo per gli aspetti scientifici, ma anche per quelli tecnologici, che sono estremamente avanzati. La partecipazione a questo progetto internazionale dell’agenzia spaziale giapponese JAXA vede coinvolti istituti scientifici italiani e industria nazionale, e rappresenta un’importante ricaduta per le attività spaziali portate avanti nel nostro Paese”.

“Si tratta di un sofisticato apparato sperimentale in grado di identificare le particelle e i fotoni di alta energia che provengono dal cosmo – spiega il Prof Pier Simone Marrocchesi dell’Università di Siena e INFN-Pisa responsabile scientifico della partecipazione italiana a CALET e co-Principal Investigator della collaborazione internazionale. Da anni si sospetta che gli elettroni di alta energia che raggiungono la Terra siano accelerati da una o più sorgenti astrofisiche relativamente “vicine” (a distanza di qualche migliaio di anni luce). CALET potrebbe essere in grado di effettuare per la prima volta la loro identificazione studiando lo spettro in energia degli elettroni al di sopra di 1 TeV.”

Oltre all’Università di Siena, capofila della partecipazione italiana alla missione CALET, finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana, fanno parte del team italiano ricercatori delle università di Pisa, Firenze, Padova, Tor Vergata e del IFAC-CNR di Firenze. L’esperimento CALET gode dello status di Recognized Experiment presso in CERN di Ginevra che ha fornito fasci di particelle accelerate per le calibrazioni dello strumento.

da Sorrentino | Ago 13, 2015 | Missioni, Primo Piano

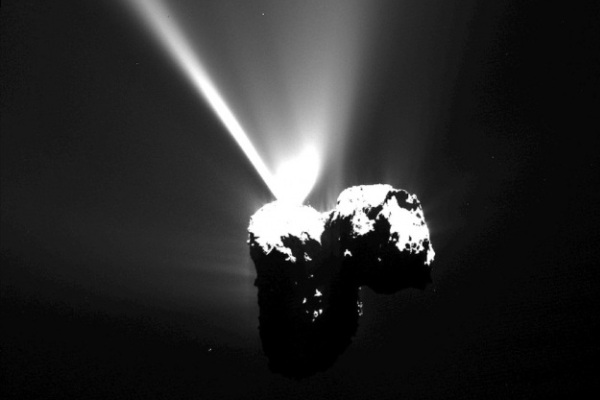

Alle 4:03 ora italiana di giovedì 13 agosto la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ha raggiunto il perielio, vale a dire il punto di massimo avvicinamento al Sole, alla distanza di 186 milioni di km. E per la prima volta nella storia dell’esplorazione del sistema solare, gli strumenti a bordo della sonda Rosetta hanno consentito di acquisire immagini uniche a una distanza di 327 km dal nucleo cometario. Siamo ai massimi livelli di intensità di emissione dei getti ghiacciati che, per effetto del crescente riscaldamento provocato dalla radiazione solare, si addensano formando la chioda e la coda, che secondo le osservazioni effettuate dai telescopi terrestri si estende per oltre 120mila km. Dal momento del rendez-vous siderale, avvenuto il 6 agosto 2014, la sonda Rosetta ha viaggiato a fianco della cometa per 750 milioni di chilometri. I responsabili delle operazioni di volo dell’ESA hanno fatto allontanare la sonda Rosetta a una distanza di sicurezza dalla cometa per evitare che le polveri interferissero con i sistemi di navigazione compromettendo la missione. Si stima, infatti, che il nucleo rilasci quasi una tonnellata di polvere al secondo. I dati raccolti da Rosetta mostrano che la cometa emette fino a 300 kg di vapore acqueo al secondo, circa mille volte più di quando è stata intercettata dalla sonda.

Alle 4:03 ora italiana di giovedì 13 agosto la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ha raggiunto il perielio, vale a dire il punto di massimo avvicinamento al Sole, alla distanza di 186 milioni di km. E per la prima volta nella storia dell’esplorazione del sistema solare, gli strumenti a bordo della sonda Rosetta hanno consentito di acquisire immagini uniche a una distanza di 327 km dal nucleo cometario. Siamo ai massimi livelli di intensità di emissione dei getti ghiacciati che, per effetto del crescente riscaldamento provocato dalla radiazione solare, si addensano formando la chioda e la coda, che secondo le osservazioni effettuate dai telescopi terrestri si estende per oltre 120mila km. Dal momento del rendez-vous siderale, avvenuto il 6 agosto 2014, la sonda Rosetta ha viaggiato a fianco della cometa per 750 milioni di chilometri. I responsabili delle operazioni di volo dell’ESA hanno fatto allontanare la sonda Rosetta a una distanza di sicurezza dalla cometa per evitare che le polveri interferissero con i sistemi di navigazione compromettendo la missione. Si stima, infatti, che il nucleo rilasci quasi una tonnellata di polvere al secondo. I dati raccolti da Rosetta mostrano che la cometa emette fino a 300 kg di vapore acqueo al secondo, circa mille volte più di quando è stata intercettata dalla sonda.

La temperatura media sulla superficie della cometa, che era intorno ai -70° C all’arrivo di Rosetta a sopra lo zero Celsius, è destinata a raggiungere il suo picco nel mese di settembre 2015 attestandosi qualche decina di gradi sopra lo zero. Intanto prosegue la mappatura geologica e chimico-fisica della cometa, che, una volta allontanatasi dal sole, potrà essere analizzata per evidenziarne le trasformazioni subite per effetto della forza influenza della radiazione solare. Non va dimenticato che il lander Philae è sempre ancora sulla superficie cometaria, con la fondata speranza di riprendere le osservazioni scientifiche in situ. Intanto, grazie a Philae, entrato in stand-by il 9 luglio 2015, si sa che la superficie della cometa 67/P è ricca d’idrogeno, ossigeno, carbonio e molecole organiche.

Gli scienziati planetari avevano abbandonato da tempo l’idea che la superficie marziana fosse arida e asciutta, solcata solo in un passato remoto dall’acqua. Ora dalla NASA arriva l’annuncio della esistenza di piccoli ruscelli di acqua salata che scorrono, potremmo dire timidamente, quando sul Pianeta Rosso c’è la stagione estiva. Le prove dell’esistenza dei sottili rivoli sono state raccolte dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, lanciata 12 agosto 2005, che gira intorno a Marte e ha individuato i sali che si formano solo in presenza di acqua grazie a uno strumento di bordo denominato Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Quella che la NASA ha fornito è dunque una prova indotta, perché proprio la presenza dei sali idrati richiama quella dell’acqua. Si tratta, in particolare, di perclorato di magnesio, rintracciato anche dal rover Curiosity della NASA, clorato di magnesio e perclorato di sodio. Autori dello studio Lujendra Ojha del Georgia Institute of Technology e Alfred McEwen, planetologo della Arizona State University, che vedranno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Geoscience La prima osservazione dei piccoli ruscelli è avvenuta nel 2011 e i segni dello scorrere di acqua, riassunto nell’acronimo “Recurring Slope Lineae”. Una scoperta di grande interesse scientifico e incoraggiante per i futuri approfondimenti che potranno essere effettuati durante le prossime missioni automatiche su terreno marziano. Il prossimo passo sarà l’analisi chimica di queste tracce di acqua e la caccia a eventuali forme di vita microbica.

Gli scienziati planetari avevano abbandonato da tempo l’idea che la superficie marziana fosse arida e asciutta, solcata solo in un passato remoto dall’acqua. Ora dalla NASA arriva l’annuncio della esistenza di piccoli ruscelli di acqua salata che scorrono, potremmo dire timidamente, quando sul Pianeta Rosso c’è la stagione estiva. Le prove dell’esistenza dei sottili rivoli sono state raccolte dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, lanciata 12 agosto 2005, che gira intorno a Marte e ha individuato i sali che si formano solo in presenza di acqua grazie a uno strumento di bordo denominato Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Quella che la NASA ha fornito è dunque una prova indotta, perché proprio la presenza dei sali idrati richiama quella dell’acqua. Si tratta, in particolare, di perclorato di magnesio, rintracciato anche dal rover Curiosity della NASA, clorato di magnesio e perclorato di sodio. Autori dello studio Lujendra Ojha del Georgia Institute of Technology e Alfred McEwen, planetologo della Arizona State University, che vedranno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Geoscience La prima osservazione dei piccoli ruscelli è avvenuta nel 2011 e i segni dello scorrere di acqua, riassunto nell’acronimo “Recurring Slope Lineae”. Una scoperta di grande interesse scientifico e incoraggiante per i futuri approfondimenti che potranno essere effettuati durante le prossime missioni automatiche su terreno marziano. Il prossimo passo sarà l’analisi chimica di queste tracce di acqua e la caccia a eventuali forme di vita microbica.