da Sorrentino | Ago 4, 2015 | Missioni, Primo Piano

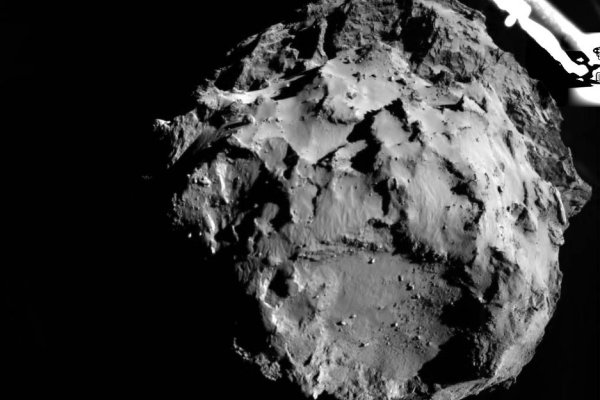

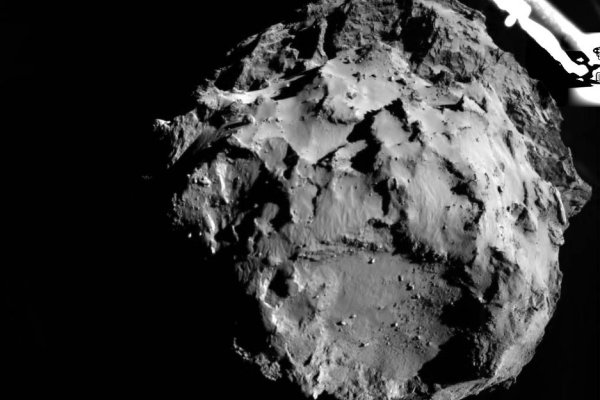

Complesse molecole che potrebbero essere i blocchi chiave di costruzione della vita, la variazione giornaliera della temperatura, e la valutazione delle proprietà della superficie e della struttura interna della cometa sono solo alcuni dei risultati più esaltanti derivati dall’analisi scientifica dei dati inviati dal Lander della sonda Rosetta nel novembre 2014. E’ quanto riporta l’Agenzia Spaziale Europea in relazione ai primi risultati del primo pacchetto di osservazioni scientifiche della cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, che sono stati pubblicati il 31 luglio 2015 in una speciale edizione della rivista Science.

Complesse molecole che potrebbero essere i blocchi chiave di costruzione della vita, la variazione giornaliera della temperatura, e la valutazione delle proprietà della superficie e della struttura interna della cometa sono solo alcuni dei risultati più esaltanti derivati dall’analisi scientifica dei dati inviati dal Lander della sonda Rosetta nel novembre 2014. E’ quanto riporta l’Agenzia Spaziale Europea in relazione ai primi risultati del primo pacchetto di osservazioni scientifiche della cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, che sono stati pubblicati il 31 luglio 2015 in una speciale edizione della rivista Science.

I dati erano stati ottenuti durante la discesa di sette ore del Lander per il suo primo “touchdown” sulla zona di atterraggio denominata Agilkia, che ha poi dato inizio ad una sequenza di esperimenti predefiniti. Ma poco dopo l’atterraggio, è stato chiaro che Philae aveva rimbalzato e pertanto un certo numero di misurazioni sono state fatte mentre il Lander prendeva il volo per ulteriori due ore a circa 100 metri al di sopra della cometa, prima di atterrare definitivamente ad Abydos.

Circa l’80% della prima sequenza scientifica è stato completato nelle 64 ore che sono succedute alla separazione prima che Philae andasse in ibernazione, con un bonus inaspettato dei dati che alla fine sono stati raccolti da più di una zona, permettendo dei confronti tra le zone di atterraggio. Dopo il primo atterraggio ad Agilkia, gli strumenti rivelatori di gas Ptolemy e COSAC hanno analizzato i campioni che il Lander raccoglieva e determinato la composizione chimica dei gas e della polvere della cometa, tracce importanti delle materie prime presenti nei primi anni del sistema solare.

L’esistenza di tali molecole complesse in una cometa, vestigio del sistema solare primordiale, significa che i processi chimici in atto durante quel periodo potrebbero aver giocato un ruolo chiave favorendo la formazione di materiale prebiotico.

Grazie alle immagini prese dal ROLIS durante la discesa verso Agilkia e le immagini CIVA prese ad Abydos, è stato possibile fare una comparazione visiva della topografia di queste due zone.

Grazie alle immagini prese dal ROLIS durante la discesa verso Agilkia e le immagini CIVA prese ad Abydos, è stato possibile fare una comparazione visiva della topografia di queste due zone.

Le immagini scattate dal ROLIS subito prima del primo atterraggio hanno rivelato una superficie composta da blocchi della misura di un metro in diverse forme, regolite grossa con granulometria della misura di 10-50cm, e granuli inferiori a 10 cm di diametro.

Si pensa che la regolite ad Agilkia possa estendersi ad una profondità di 2 metri in alcune zone, ma sembra essere libera da depositi di polvere a grana fine alla risoluzione delle immagini.

Il masso più grande nel raggio visivo del ROLIS misura circa 5 metri in altezza, con una particolare struttura irregolare e linee di frattura che l’\’attraversano, che suggeriscono che delle forze di erosione stanno lavorando per frammentare il masso della cometa in pezzi più piccoli.

Il pacchetto di strumenti MUPUS ha fornito una visione delle proprietà fisiche di Abydos. Il suo “martello” penetrante ha mostrato che il materiale di superficie e del sottosuolo campionato, è sostanzialmente più duro che ad Agilkia, come si deduce dall’analisi meccanica del primo atterraggio.

da Sorrentino | Ago 2, 2015 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Programmi

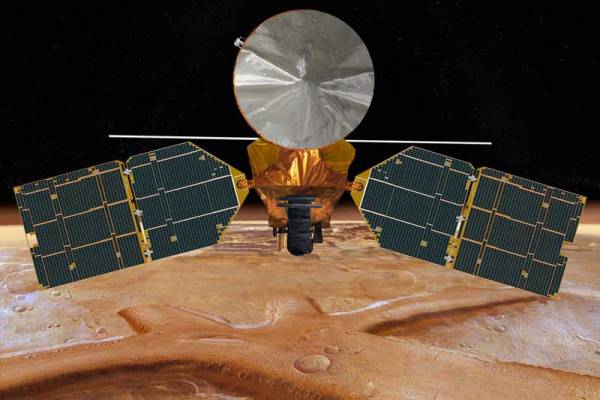

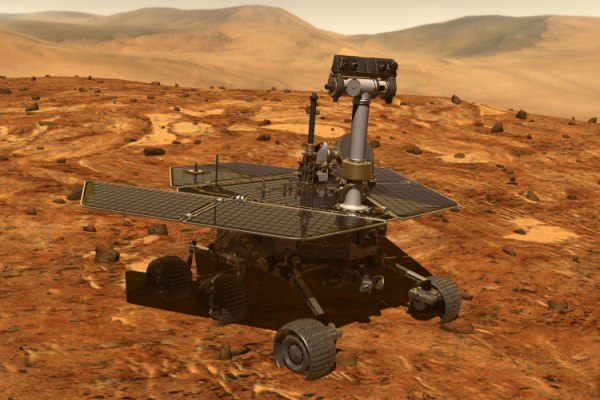

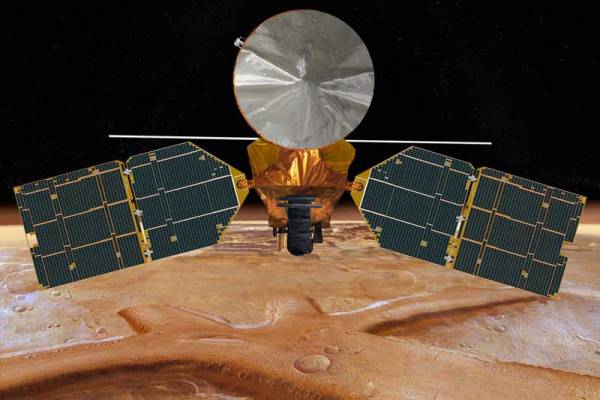

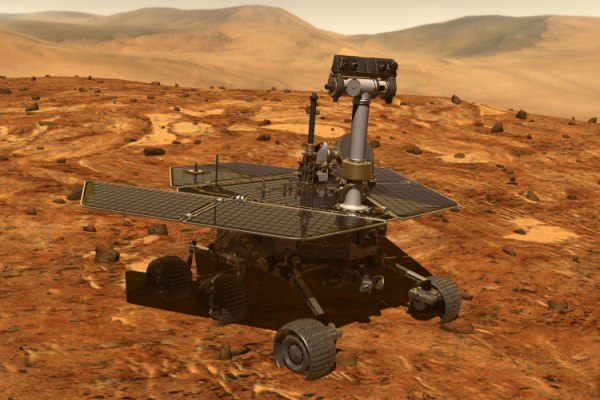

A distanza di 14 mesi dall’arrivo sul pianeta rosso della missione InSight, la NASA ha predisposto la modifica dell’orbita descritta da Mars Reconnaissance Orbiter, che dal 2006 staziona intorno a Marte. Si tratta di un’operazione necessaria a garantire la funzione di ripetitore dei dati che il lander della sonda Insight trasmetterà durante la discesa sulla superficie marziana prevista il 28 settembre 2016. Un’accensione di 77 secondi dei motori, di cui è dotata MRO, ne ha permesso il riposizionamento in modo tale da captare i segnali durante l’intera manovra di avvicinamento al suolo del lander fino al completamento del touch-down. Mars Reconnaissance Orbiter, che ha già seguito la discesa del rover Curiosity nel 2008, sta svolgendo un costante lavoro di monitoraggio di Marte attraverso il radar Sharad (Shallow Subsurface Radar), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dell’Università La Sapienza di Roma.

A distanza di 14 mesi dall’arrivo sul pianeta rosso della missione InSight, la NASA ha predisposto la modifica dell’orbita descritta da Mars Reconnaissance Orbiter, che dal 2006 staziona intorno a Marte. Si tratta di un’operazione necessaria a garantire la funzione di ripetitore dei dati che il lander della sonda Insight trasmetterà durante la discesa sulla superficie marziana prevista il 28 settembre 2016. Un’accensione di 77 secondi dei motori, di cui è dotata MRO, ne ha permesso il riposizionamento in modo tale da captare i segnali durante l’intera manovra di avvicinamento al suolo del lander fino al completamento del touch-down. Mars Reconnaissance Orbiter, che ha già seguito la discesa del rover Curiosity nel 2008, sta svolgendo un costante lavoro di monitoraggio di Marte attraverso il radar Sharad (Shallow Subsurface Radar), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dell’Università La Sapienza di Roma.

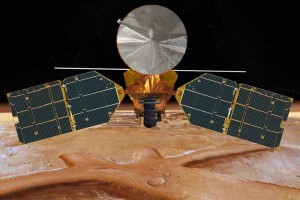

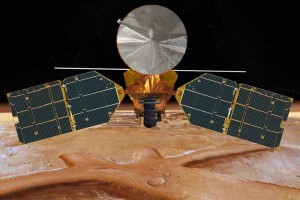

Insight (acronimo di Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) avrà il compito di esplorare in profondità il suolo marziano per ottenere informazioni utili a ricostruire la storia geologica del pianeta. Il lancio della sonda è previsto a marzo 2016 con un razzo Atlas 5 dalla base di Vandenberg, in California. L’approdo è stato programmato nell’emisfero sud di Marte dopo un viaggio di 6 mesi e mezzo. La tipologia di missione e le caratteristiche del lander richiamano quelle della sonda Phoenix, approdata nel 2008 nella zona settentrionale di Marte e ancoratasi al suolo appoggiata su tre zampe metalliche, dopo aver completato la discesa con l’ausilio di un paracadute. I due principali strumenti scientifici con cui sarà equipaggiata la sonda Insight sono di progettazione francese, il SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) per la misurazione dell’attività sismica, e tedesca, HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) per la rilevazione del flusso termico fino a una profondità di 5 metri. A bordo della sonda, dotata di un braccio robotico, anche lo strumento RISE (Rotation and Interior Structure Experiment), sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena per misurare con estrema precisione il moto di rotazione di Marte. In più una strumentazione meteorologica completa per consentire di realizzare un vero e proprio bollettino del tempo nella zona di atterraggio. La missione Insight, costerà 500 milioni di euro e avrà una durata corrispondente a due anni terrestri, ovvero un anno marziano.

Insight (acronimo di Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) avrà il compito di esplorare in profondità il suolo marziano per ottenere informazioni utili a ricostruire la storia geologica del pianeta. Il lancio della sonda è previsto a marzo 2016 con un razzo Atlas 5 dalla base di Vandenberg, in California. L’approdo è stato programmato nell’emisfero sud di Marte dopo un viaggio di 6 mesi e mezzo. La tipologia di missione e le caratteristiche del lander richiamano quelle della sonda Phoenix, approdata nel 2008 nella zona settentrionale di Marte e ancoratasi al suolo appoggiata su tre zampe metalliche, dopo aver completato la discesa con l’ausilio di un paracadute. I due principali strumenti scientifici con cui sarà equipaggiata la sonda Insight sono di progettazione francese, il SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) per la misurazione dell’attività sismica, e tedesca, HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) per la rilevazione del flusso termico fino a una profondità di 5 metri. A bordo della sonda, dotata di un braccio robotico, anche lo strumento RISE (Rotation and Interior Structure Experiment), sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena per misurare con estrema precisione il moto di rotazione di Marte. In più una strumentazione meteorologica completa per consentire di realizzare un vero e proprio bollettino del tempo nella zona di atterraggio. La missione Insight, costerà 500 milioni di euro e avrà una durata corrispondente a due anni terrestri, ovvero un anno marziano.

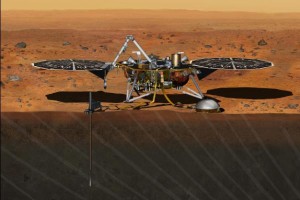

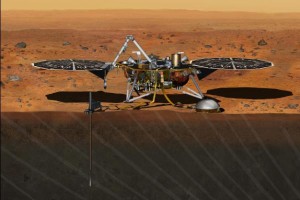

Durante il viaggio verso Marte, la sonda InSight della NASA sarà seguita da due piccoli satelliti, sviluppati dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena e ribattezzati Mars Cube One o MarCO, i primi CubeSat (cubi composti da sei unità di 10 centimetri di lato e massa non superiore a 1,33 kg) a giungere su un altro pianeta. Partiranno con lo stesso razzo Atlas V con cui verrà lanciata InSight e percorreranno traiettorie interplanetarie indipendenti dalla sonda dopo aver dispiegato due antenne radio e i due pannelli solari di cui sono dotati. La missione dei MarCO è sperimentale e assume enorme importanza in quanto sarà di supporto alle comunicazioni con InSight. Durante la discesa sul suolo marziano, il lander trasmetterà informazioni banda radio UHF (Ultra High Frequency) al Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), che a sua volta (ma non in contemporanea) invierà dati alle strumentazioni a terra usando le frequenze radio nella banda X. La conferma dell’avvenuto atterraggio arriverà solo dopo un’ora. Gli strumenti dei MarCO, invece, premettono di comunicare sia in UHF (per la ricezione) che in banda X (per la ricezione e la trasmissione) e quindi la comunicazione potrà essere simultanea. In realtà, solo uno dei due satelliti farà da ponte tra InSight e la Terra. L’altro entrerà in funzione solo se il primo dovesse incontrare una qualche difficoltà. I due satelliti passeranno a soli 157 km da Marte e comunicheranno a una velocità di 8 kb al secondo, ma non potranno inserirsi nell’orbita del pianeta e sono destinati, una volta completata la loro missione, a perdersi nello spazio profondo. Il successo auspicabile della missione dei CubeSat aprirebbe un nuovo scenario nella gestione delle fasi più delicate di avvicinamento delle sonde ai pianeti e ai corpi celesti oggetto di esplorazione, potendo garantire proprio la simultaneità delle comunicazioni.

Durante il viaggio verso Marte, la sonda InSight della NASA sarà seguita da due piccoli satelliti, sviluppati dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena e ribattezzati Mars Cube One o MarCO, i primi CubeSat (cubi composti da sei unità di 10 centimetri di lato e massa non superiore a 1,33 kg) a giungere su un altro pianeta. Partiranno con lo stesso razzo Atlas V con cui verrà lanciata InSight e percorreranno traiettorie interplanetarie indipendenti dalla sonda dopo aver dispiegato due antenne radio e i due pannelli solari di cui sono dotati. La missione dei MarCO è sperimentale e assume enorme importanza in quanto sarà di supporto alle comunicazioni con InSight. Durante la discesa sul suolo marziano, il lander trasmetterà informazioni banda radio UHF (Ultra High Frequency) al Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), che a sua volta (ma non in contemporanea) invierà dati alle strumentazioni a terra usando le frequenze radio nella banda X. La conferma dell’avvenuto atterraggio arriverà solo dopo un’ora. Gli strumenti dei MarCO, invece, premettono di comunicare sia in UHF (per la ricezione) che in banda X (per la ricezione e la trasmissione) e quindi la comunicazione potrà essere simultanea. In realtà, solo uno dei due satelliti farà da ponte tra InSight e la Terra. L’altro entrerà in funzione solo se il primo dovesse incontrare una qualche difficoltà. I due satelliti passeranno a soli 157 km da Marte e comunicheranno a una velocità di 8 kb al secondo, ma non potranno inserirsi nell’orbita del pianeta e sono destinati, una volta completata la loro missione, a perdersi nello spazio profondo. Il successo auspicabile della missione dei CubeSat aprirebbe un nuovo scenario nella gestione delle fasi più delicate di avvicinamento delle sonde ai pianeti e ai corpi celesti oggetto di esplorazione, potendo garantire proprio la simultaneità delle comunicazioni.

da Sorrentino | Lug 30, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A distanza di un mese dall’annuncio effettuato alla Città delle Stelle vicino Mosca, l’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato la nuova missione che vedrà impegnato Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, il quale tornerà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2017 formando l’equipaggio di Expedition 52/53 insieme al cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin e all’astronauta NASA Jack Fisher. Il lancio della capsula Soyuz MS-05 dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan è attualmente previsto il 30 maggio 2017.

A distanza di un mese dall’annuncio effettuato alla Città delle Stelle vicino Mosca, l’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato la nuova missione che vedrà impegnato Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, il quale tornerà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2017 formando l’equipaggio di Expedition 52/53 insieme al cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin e all’astronauta NASA Jack Fisher. Il lancio della capsula Soyuz MS-05 dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan è attualmente previsto il 30 maggio 2017.

Roberto Battiston, presidente dell’ASI, ha sottolineato come l’assegnazione di Paolo Nespoli alla nuova missione a bordo della ISS rientra nell’accordo bilaterale tra ASI e NASA, con il concorso di ESA e ROSCOSMOS. Si tratta della settima missione con un astronauta italiano dal 2007. Nespoli inizierà l’attività di preparazione, che lo impegnerà nei prossimi 24 mesi, mentre ci sono già numerose proposte di esperimenti scientifici che – ha spiegato Battiston – saranno valutati anche in relazione alle caratteristiche dell’astronauta italiano. Anche questa missione, infatti, sarà dedicata in particolare agli studi sugli effetti della lunga permanenza dell’uomo in assenza di gravità. Il presidente dell’ASI ha confermato che il nostro Paese ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla strada della ricerca in orbita e appoggerà la proposta di estendere la vita operativa della ISS al 2024. La decisione in proposito sarà assunta nel council ministeriale in programma nel 2016 in Spagna, tenuto conto che NASA, ROSCOSMOS e Agenzia Spaziale Canadese si sono espresse già a favore.

“Sono orgoglioso e onorato di tornare in orbita con il logo dell’ASI, che avevo con me nella prima missione in orbita, ma non la seconda volta a bordo della ISS quando ho volato con quello ESA” – ha detto Nespoli, che è anche qualificato per il comando della stazione spaziale internazionale, ruolo che potrebbe ricoprire in uno dei periodi in cui è suddiviso il semestre della missione. “L’assegnazione alla nuova missione è la conferma del ruolo assunto da Italia e Europa nei programmi spaziali internazionali” – ha sottolineato Frank De Winne, responsabile del Centro astronauti dell’ESA.

Paolo Nespoli tornerà in orbita terrestre per la terza volta e a dieci anni di distanza dalla missione Esperia, che lo vide ricoprire il ruolo di specialista di missione a bordo dello Space Shuttle Discovery (STS-120), con una permanenza complessiva in orbita di 15 giorni 2 ore e 23 minuti. La missione STS-120 prese il via il 23 ottobre 2007 dal Kennedy Space Center, in Florida, portando in orbita il Nodo 2 della ISS costruito a Torino presso gli stabilimenti di Thales Alenia Space. Durante la missione Paolo Nespoli ha svolto un ruolo importante nell’installazione del Nodo 2 “Harmony” e ha condotto oltre trenta diversi esperimenti scientifici nel campo della biologia e della fisiologia.La seconda volta Nespoli ha trascorso 159 giorni 7 ore e 17 minuti nello spazio, raggiungendo la stazione spaziale internazionale a bordo della Soyuz TMA-20, decollata da Baikonur il 15 dicembre 2010, insieme al cosmonauta Dmitry Kondratyev e all’astronauta NASA Catherine Coleman e rientrando a terra il 24 maggio 2011. Durante questa missione, soprannominata MagISStra, Paolo Nespoli ha svolto esperimenti scientifici di carattere ingegneristico e legati alle scienze applicate in diversi campi di ricerca. Dopo essere stato il primo europeo a “twittare” dallo spazio (sociale network ormai irrinunciabili per trasferire le emozioni e l’importanza dell’avamposto orbitale), Paolo Nespoli strapperà al francese Jean Loup Chre’tien il primato di astronauta europeo più anziano di sempre, dovendo compiere 60 anni il 6 aprile 2017. Insieme a Nespoli, l’Agenzia Spaziale Italiana conta altri tre astronauti in attività nel corpo degli astronauti europei: Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Paolo Vittori.

Il contributo italiano alla ISS è notevole, attraverso la maggior parte dei moduli pressurizzati. Nel contempo il nostro Paese registra il successo crescente del lanciatore Vega. Il presidente dell’ASI, Roberto Battisto, ha auspicato che a investimenti, risorse e competenze rilevanti del settore spaziale italiano corrisponda un ragionevole controllo dell’industria spaziale nazionale.

da Sorrentino | Lug 23, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

La NASA ha annunciato la scoperta dell’esopianeta più simile alla Terra, distante da noi 1.400 anni luce. E’ stato individuato dalla missione Kepler, ha un diametro un po’ più grande e si trova ad orbitare a una stella straordinariamente simile al Sole. Inoltre, la distanza tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la Terra dal Sole. Insomma un pianeta situato in zona abitabile. La notizia, decisamente eclatante, segue di pochi giorni la scoperta di un esopianeta della classe di Giove in orbita attorno a una stella simile al Sole. Il possibile gemello della Terra, ribattezzato Kepler 452b, è presente nel nuovo catalogo rilasciato dal team della missione Kepler, che aggiunge 500 nuovi candidati esopianeti ai quasi 4200 già individuati dall’osservatorio orbitante della NASA in quattro anni di attività.

La NASA ha annunciato la scoperta dell’esopianeta più simile alla Terra, distante da noi 1.400 anni luce. E’ stato individuato dalla missione Kepler, ha un diametro un po’ più grande e si trova ad orbitare a una stella straordinariamente simile al Sole. Inoltre, la distanza tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la Terra dal Sole. Insomma un pianeta situato in zona abitabile. La notizia, decisamente eclatante, segue di pochi giorni la scoperta di un esopianeta della classe di Giove in orbita attorno a una stella simile al Sole. Il possibile gemello della Terra, ribattezzato Kepler 452b, è presente nel nuovo catalogo rilasciato dal team della missione Kepler, che aggiunge 500 nuovi candidati esopianeti ai quasi 4200 già individuati dall’osservatorio orbitante della NASA in quattro anni di attività.

«Questo catalogo contiene la nostra prima analisi di tutti i dati di Kepler, nonché una valutazione automatizzata di questi risultati», dice Jeffrey Coughlin, scienziato del SETI Institute che ha guidato il lavoro per realizzare il nuovo catalogo. «Tecniche più efficienti di analisi consentiranno agli astronomi di determinare meglio il numero di pianeti piccoli e freddi che sono i migliori candidati per ospitare la vita». Il telescopio spaziale Kepler identifica i possibili pianeti osservando diminuzioni periodiche nella luminosità delle stelle. Tuttavia, la conferma che questi fenomeni siano associati effettivamente al transito di pianeti davanti alla loro stella madre richiede osservazioni da parte di altri strumenti, in genere alla ricerca di piccoli spostamenti nel movimento dei delle stelle. Va comunque ricordato il fatto che la stragrande maggioranza dei candidati scoperti di Kepler si sono poi rivelati essere effettivamente dei pianeti.

Il nuovo catalogo comprende 12 candidati, il cui diametro è meno di due volte quello della Terra, in orbita nella cosiddetta zona abitabile della loro stella. In questa zona il flusso di energia emesso dall’astro è tale da permettere l’esistenza dell’acqua allo stato liquido qualora sia presente sulla superficie di un pianeta. Tra questi candidati, Kepler 452b è senza dubbio il più interessante, poiché orbita attorno a una stella dalle caratteristiche molto simili al nostro Sole: rispetto ad essa è solo il 4 per cento più massiccia e il 10 percento più luminosa. E in più Kepler 452b orbita intorno alla sua stella a una distanza di circa 150 milioni di chilometri, la stessa che separa la Terra dal Sole.

«Nonostante abbia concluso l’acquisizione di dati scientifici ormai da un paio di anni, la missione Kepler continua a riservare nuove eccitanti sorprese!» commenta Alessandro Sozzetti, ricercatore dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino. «Tra i candidati pianeti transitanti individuati dall’ultima analisi dei dati della missione, Kepler-452b non si trova solamente alla distanza giusta, ma è stato finalmente individuato attorno a una stella davvero vicina come caratteristiche al nostro Sole. In termini di somiglianza alla nostra Terra, Kepler-452b batte Kepler-22b, il primo ‘gemello’ del nostro pianeta scoperto da Kepler quattro anni fa. La procedura di validazione dei dati Kepler sfortunatamente permette solo di verificare che l’oggetto non è un ‘impostore’ (o falso positivo) e di determinarne con precisione il raggio. Per comprendere esattamente quale sia la sua composizione, e finalmente stabilire se sia davvero un pianeta di tipo roccioso come la nostra Terra, è necessaria una misura della sua massa (che combinata con una misura del raggio dà accesso a una stima della densità dell’oggetto), che può avvenire solo indirettamente misurando le variazioni periodiche nel moto stellare indotte dal pianeta. Per Kepler-452b, l’ampiezza di tale moto è probabilmente dell’ordine di 10 cm/s, un ordine di grandezza inferiore allo stato dell’arte (1 m/s) oggi raggiunto con strumenti quali quello dell’INAF HARPS-N sul Telescopio Nazionale Galileo. La misura effettiva della massa di Kepler-452b è quindi un obiettivo non semplice da realizzare! Richiederà innovazioni tecnologiche per spingere la precisione delle misure ben oltre i limiti odierni. Ulteriori vantaggi potranno venire nel decennio futuro dalla possibilità di individuare pianeti transitanti come Kepler-452b ma attorno a stelle più brillanti e più vicine al nostro Sole rispetto a quelle osservate da Kepler, che verrà fornita dalla missione PLATO di ESA, il cui lancio è previsto nel 2024».

(fonti: NASA e Inaf)

da Sorrentino | Lug 7, 2015 | Missioni, Primo Piano

Il rover Opportunity della NASA, che ha toccato il suolo di Marte nel 2004, ha coperto nel corso della sua esplorazione in superficie la distanza di 42 chilometri e 195 metri, equivalente al percorso di una maratona. Undici anni per trasferirsi dal punto di atterraggio, il cosiddetto Cratere Eagle, al sito ribattezzato non a caso Marathon Valley, una distesa lunga circa 350 metri, quanto tre campi di calcio messi in fila, oggetto della esplorazione programmata da agosto 2015. Il terreno argilloso desta grande interesse perché, oltre a consentire di approfondire la conoscenza geologica del pianeta rosso, potrebbe contenere tracce di acqua del periodo passato. Nelle prime tre settimane di giugno, a causa della posizione del Sole congiunto tra Marte e la Terra, le comunicazione con il rover si sono interrotte per riprendere normalmente dal 27 giugno. Per Opportunity la NASA aveva stimato una vita operativa di tre mesi, invece prosegue la sua ricognizione da oltre un decennio.

Il rover Opportunity della NASA, che ha toccato il suolo di Marte nel 2004, ha coperto nel corso della sua esplorazione in superficie la distanza di 42 chilometri e 195 metri, equivalente al percorso di una maratona. Undici anni per trasferirsi dal punto di atterraggio, il cosiddetto Cratere Eagle, al sito ribattezzato non a caso Marathon Valley, una distesa lunga circa 350 metri, quanto tre campi di calcio messi in fila, oggetto della esplorazione programmata da agosto 2015. Il terreno argilloso desta grande interesse perché, oltre a consentire di approfondire la conoscenza geologica del pianeta rosso, potrebbe contenere tracce di acqua del periodo passato. Nelle prime tre settimane di giugno, a causa della posizione del Sole congiunto tra Marte e la Terra, le comunicazione con il rover si sono interrotte per riprendere normalmente dal 27 giugno. Per Opportunity la NASA aveva stimato una vita operativa di tre mesi, invece prosegue la sua ricognizione da oltre un decennio.

Ad aprile di quest’anno ha tagliato un traguardo importante. Dall’arrivo sul Pianeta Rosso ha percorso, partendo dal luogo d’atterraggio, circa 42 km: la distanza di una maratona. L’agenzia spaziale statunitense ha pubblicato un timelapse del viaggio epico del rover lungo 11 anni. Dall’inizio della sua “avventura” Opportunity ha studiato il bordo del cratere Endeavour. La sua prossima missione sarà quella di esaminare la “Marathon Valley”. Dal mese di agosto, il rover si muoverà attorno alla valle, che è lunga come tre campi da calcio, e userà i suoi strumenti per esaminare i minerali argillosi che potrebbero constatare un’antica presenza di acqua sul Pianeta Rosso. La vita di Opportunity su Marte era stata inizialmente stimata attorno ai 3 mesi. Da allora è passato quasi un decennio.

Per celebrare la lunga durata della missione e il traguardo della maratona marziana, la NASA ha realizzato un filmato in time lapse, della durata di otto minuti, che mette insieme le immagini riprese dalla telecamera Hazcam (acronimo di Hazard Avoidance camera) di Opportunity con la riproduzione dei suoni caratteristici prodotti dalle vibrazioni sui vari tipi di terreno.

da Sorrentino | Lug 5, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Dopo due fallimenti consecutivi, la stazione spaziale internazionale ha ricevuto i rifornimenti necessari allo svolgimento delle attività di bordo. Il cargo russo Progress M28-M dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, partito regolarmente venerdì 3 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, ha attraccato al modulo di servizio russo Zvezda del complesso orbitale alle 9:11 ora italiana di domenica 5 luglio. I tre astronauti a bordo, l’americano Scott Kelly, i russi Gennady Padalka e Mikhail Kornienko, hanno accolto le 2,4 tonnellate di materiale, tra cibo, carburante, materiali e pezzi di ricambio, come la slitta di babbo Natale. L’operazione di aggancio è avvenuto in modo automatico, mentre l’equipaggio ha controllato la sequenza di avvicinamento e sempre pronto a intervenire. Per il lancio del modulo cargo Progress è stato impiegato il lanciatore Soyuz-U invece che il tradizionale Soyuz 2-1°, il cui malfunzionamento aveva provocato nel mese di aprile scorso la perdita del Progress M27-M. Peraltro il profilo del volo orbitale, culminato nella manovra di avvicinamento del cargo alla stazione spaziale internazionale, non è stato quello veloce, che prevede l’attracco sei ore dopo la partenza, ma si è basato sulla vecchia procedura con la copertura di 34 giri intorno alla Terra prima di entrare in contatto con l’obiettivo finale.

Dopo due fallimenti consecutivi, la stazione spaziale internazionale ha ricevuto i rifornimenti necessari allo svolgimento delle attività di bordo. Il cargo russo Progress M28-M dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, partito regolarmente venerdì 3 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, ha attraccato al modulo di servizio russo Zvezda del complesso orbitale alle 9:11 ora italiana di domenica 5 luglio. I tre astronauti a bordo, l’americano Scott Kelly, i russi Gennady Padalka e Mikhail Kornienko, hanno accolto le 2,4 tonnellate di materiale, tra cibo, carburante, materiali e pezzi di ricambio, come la slitta di babbo Natale. L’operazione di aggancio è avvenuto in modo automatico, mentre l’equipaggio ha controllato la sequenza di avvicinamento e sempre pronto a intervenire. Per il lancio del modulo cargo Progress è stato impiegato il lanciatore Soyuz-U invece che il tradizionale Soyuz 2-1°, il cui malfunzionamento aveva provocato nel mese di aprile scorso la perdita del Progress M27-M. Peraltro il profilo del volo orbitale, culminato nella manovra di avvicinamento del cargo alla stazione spaziale internazionale, non è stato quello veloce, che prevede l’attracco sei ore dopo la partenza, ma si è basato sulla vecchia procedura con la copertura di 34 giri intorno alla Terra prima di entrare in contatto con l’obiettivo finale.

La prima missione cargo eseguita con successo fa seguito ai fallimenti del Progress, il 28 aprile scorso, e della navetta Dragon della società privata SpaceX a bordo del razzo FalconX il 28 giugno, in entrambi i casi per malfunzionamento del lanciatore. In precedenza, a ottobre 2014, si era verificata l’esplosione del razzo vettore Antares che trasportava il modulo cargo Cygnus CRS-3 della Orbital Science Corporation. Nonostante i seri inconvenienti in fase di lancio, l’equipaggio della ISS aveva scorte vitali fino a tutto il mese di ottobre 2015 e con la nuova fornitura la sopravvivenza è garantita fino a fine anno. La scorta arrivata in orbita comprende per l’esattezza 48 kg di aria ed ossigeno, 420 kg di acqua, 1393 kg di parti di ricambio ed esperimenti scientifici, 520 kg di propellenti, e cibo per un totale di 2381 kg di materiale. I prossimi rifornimenti cargo saranno eseguiti con il modulo giapponese HTV-5, previsto a metà agosto, poi con la capsula Progress M-29M a settembre e a fine novembre con il nuovo modulo russo Progress MS-01. Infine, a dicembre, ritorna sulla rampa il modulo Cygnus per la missione CRS-4, ma a bordo del vettore Atlas 5.

Complesse molecole che potrebbero essere i blocchi chiave di costruzione della vita, la variazione giornaliera della temperatura, e la valutazione delle proprietà della superficie e della struttura interna della cometa sono solo alcuni dei risultati più esaltanti derivati dall’analisi scientifica dei dati inviati dal Lander della sonda Rosetta nel novembre 2014. E’ quanto riporta l’Agenzia Spaziale Europea in relazione ai primi risultati del primo pacchetto di osservazioni scientifiche della cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, che sono stati pubblicati il 31 luglio 2015 in una speciale edizione della rivista Science.

Complesse molecole che potrebbero essere i blocchi chiave di costruzione della vita, la variazione giornaliera della temperatura, e la valutazione delle proprietà della superficie e della struttura interna della cometa sono solo alcuni dei risultati più esaltanti derivati dall’analisi scientifica dei dati inviati dal Lander della sonda Rosetta nel novembre 2014. E’ quanto riporta l’Agenzia Spaziale Europea in relazione ai primi risultati del primo pacchetto di osservazioni scientifiche della cometa 67P/ChuryumovGerasimenko, che sono stati pubblicati il 31 luglio 2015 in una speciale edizione della rivista Science. Grazie alle immagini prese dal ROLIS durante la discesa verso Agilkia e le immagini CIVA prese ad Abydos, è stato possibile fare una comparazione visiva della topografia di queste due zone.

Grazie alle immagini prese dal ROLIS durante la discesa verso Agilkia e le immagini CIVA prese ad Abydos, è stato possibile fare una comparazione visiva della topografia di queste due zone.