da Sorrentino | Giu 9, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

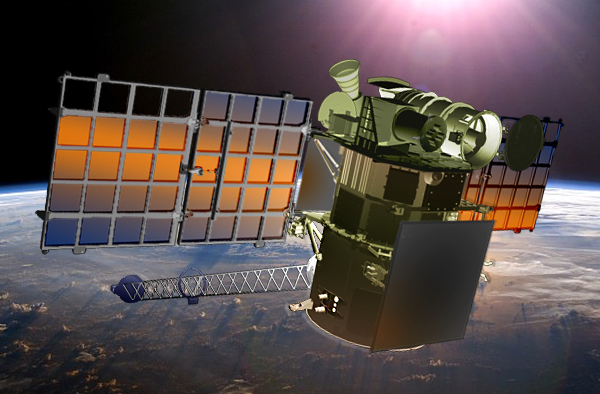

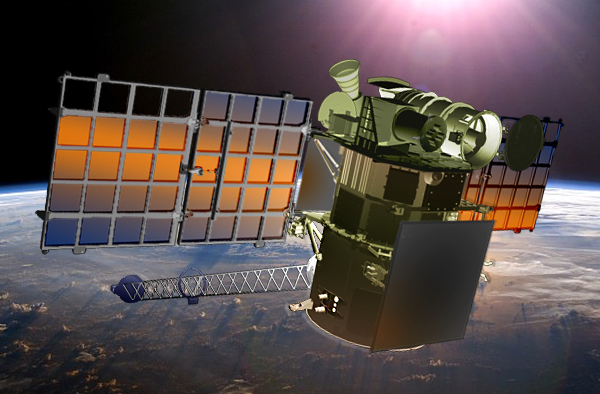

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

La sonda non si limiterà a tenere sotto controllo solo la nostra stella. Due strumenti NASA che porta a bordo sono stati progettati per monitorare l’abbondanza dell’ozono e degli aerosol nell’atmosfera terrestre e le variazioni nel bilancio della radiazione del nostro pianeta, dato dalla differenza tra quella “entrante”, quasi interamente proveniente dal Sole, e quella “uscente”. Una informazione utile per capire con maggior precisione l’andamento del clima su scala globale.

(fonte: Inaf)

da Sorrentino | Giu 5, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Samantha Cristoforetti, astronauta europea e prima italiana in orbita, conclude la missione Futura a bordo della stazione spaziale internazionale giovedì 11 giugno 2015, esattamente quattro settimane più tardi del rientro inizialmente previsto il 14 maggio. L’agenzia spaziale russa Roscosmos, infatti, ha dovuto analizzare i problemi verificatisi al razzo Soyuz che ha portato al fallimento del lancio del cargo Progress M-27M, diretto alla Iss. Un ritardo che le consente di collezionare una serie di record, arrivando a inanellare 199 giorni trascorsi nello spazio, quattro in più di Sunita Williams alla quale strappa il primato mondiale di permanenza in orbita a livello femminile, ma che rappresenta anche la durata più lunga in assoluta per il corpo degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, sia per singola missione che in senso cumulativo. Samantha Cristoforetti rientra a terra insieme ai colleghi Terry Virts e Anton Shkaplerov, atterrando nelle steppe del Kazakhstan. L’ingresso dei tre astronauti nella navicella Soyuz è previsto alle 8:30 del mattino (ora italiana) e la chiusura del portello 25 minuti dopo. In quel momento il comando della ISS sarà stato assunto dal cosmonauta russo Gennady Padalka, che succede a Terry Virts, restando a bordo della stazione in compagnia dell’americano Scott Kelly e del connazionale Mikhail Kornienko, con i quali costituisce l’equipaggio di Spedizione 44. Lo sgancio della Soyuz è programmato alle 12:20, l’inizio della fase di rientro alle 14:51 e l’atterraggio alle 15:43 (ora italiana). La stazione spaziale internazionale resterà con equipaggio ridotto a tre componenti fino al 24 luglio, quando è previsto l’arrivo della navicella Soyuz TMA 17M con bordo l’americano Kjell Lindgren, il giapponese Kimiya Yui e il russo Oleg Kononenko. Scott Kelly e Mikhail Kornienko sono destinati a rientrare il 3 marzo 2016 dopo aver accumulato un periodo di 342 giorni di permanenza nella prima “Year in Space Mission”.

Samantha Cristoforetti, astronauta europea e prima italiana in orbita, conclude la missione Futura a bordo della stazione spaziale internazionale giovedì 11 giugno 2015, esattamente quattro settimane più tardi del rientro inizialmente previsto il 14 maggio. L’agenzia spaziale russa Roscosmos, infatti, ha dovuto analizzare i problemi verificatisi al razzo Soyuz che ha portato al fallimento del lancio del cargo Progress M-27M, diretto alla Iss. Un ritardo che le consente di collezionare una serie di record, arrivando a inanellare 199 giorni trascorsi nello spazio, quattro in più di Sunita Williams alla quale strappa il primato mondiale di permanenza in orbita a livello femminile, ma che rappresenta anche la durata più lunga in assoluta per il corpo degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, sia per singola missione che in senso cumulativo. Samantha Cristoforetti rientra a terra insieme ai colleghi Terry Virts e Anton Shkaplerov, atterrando nelle steppe del Kazakhstan. L’ingresso dei tre astronauti nella navicella Soyuz è previsto alle 8:30 del mattino (ora italiana) e la chiusura del portello 25 minuti dopo. In quel momento il comando della ISS sarà stato assunto dal cosmonauta russo Gennady Padalka, che succede a Terry Virts, restando a bordo della stazione in compagnia dell’americano Scott Kelly e del connazionale Mikhail Kornienko, con i quali costituisce l’equipaggio di Spedizione 44. Lo sgancio della Soyuz è programmato alle 12:20, l’inizio della fase di rientro alle 14:51 e l’atterraggio alle 15:43 (ora italiana). La stazione spaziale internazionale resterà con equipaggio ridotto a tre componenti fino al 24 luglio, quando è previsto l’arrivo della navicella Soyuz TMA 17M con bordo l’americano Kjell Lindgren, il giapponese Kimiya Yui e il russo Oleg Kononenko. Scott Kelly e Mikhail Kornienko sono destinati a rientrare il 3 marzo 2016 dopo aver accumulato un periodo di 342 giorni di permanenza nella prima “Year in Space Mission”.

da Sorrentino | Mag 28, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

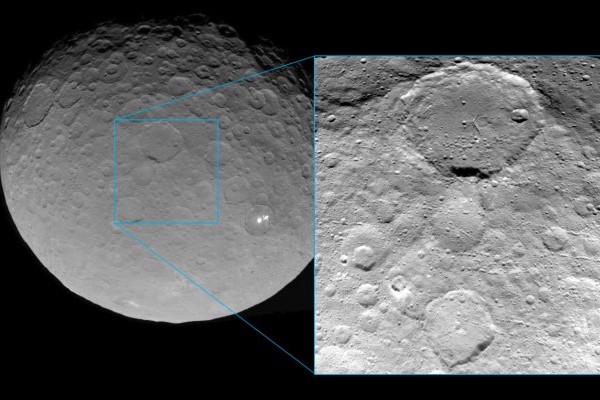

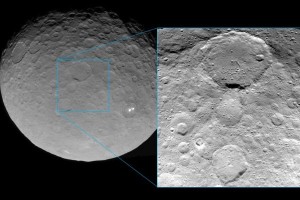

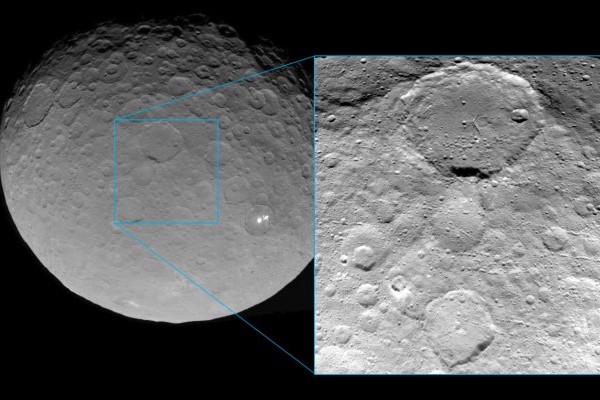

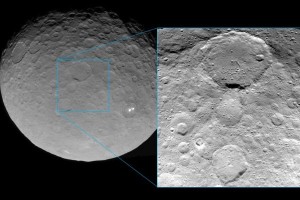

La sonda interplanetaria Dawn, in fase di avvicinamento a Cerere lungo orbite a spirale, ha rilanciato una serie di immagini in attesa di avviare, agli inizi di giugno 2015, la mappatura del pianeta nano che sarà condotta con lo strumento VIR dell’INAF. Le immagini, scattate tra il 22 e il 23 Maggio per scopi di navigazione, arrivano al centro di controllo della missione con il ritardo tecnico classico dell’esplorazione spaziale e sono state scattate prima dello spegnimento della sonda. Esse rivelano già i primi promettenti panorami di quello che possiamo considerare un piccolo pianeta tutto da scoprire. L’immagine pubblicata il 28 maggio dalla NASA mostra nel riquadro una zona di Cerere localizzata a una latitudine tra 13 e 59 gradi nord e a longitudine tra 182 e 228 gradi est. Per identificare la zona, l’immagine è stata proiettata su una mappa globale di Cerere realizzata in precedenza. La fotografia è stata acquisita dalla camera il 23 di Maggio da una distanza di 5100 km, con una risoluzione a terra di 480 metri per singolo pixel e mostra con estrema chiarezza un grande cratere da impatto, contornato da una serie di crateri secondari causati dai detriti dell’impatto principale. Poco dopo aver trasmesso questi dati, Dawn ha riacceso i suoi motori a ioni per avviarsi verso la nuova orbita di mappatura, destinata a essere raggiunta il 3 giugno. Fino a fine giugno Dawn osserverà Cerere da una distanza di appena 4400 km, compiendo un giro del pianeta nano ogni 3 giorni terrestri. In tre settimane, la sonda potrà realizzare ben sette rivoluzioni complete, fornendo una mappatura totale del corpo a una risoluzione mai raggiunta.

La sonda interplanetaria Dawn, in fase di avvicinamento a Cerere lungo orbite a spirale, ha rilanciato una serie di immagini in attesa di avviare, agli inizi di giugno 2015, la mappatura del pianeta nano che sarà condotta con lo strumento VIR dell’INAF. Le immagini, scattate tra il 22 e il 23 Maggio per scopi di navigazione, arrivano al centro di controllo della missione con il ritardo tecnico classico dell’esplorazione spaziale e sono state scattate prima dello spegnimento della sonda. Esse rivelano già i primi promettenti panorami di quello che possiamo considerare un piccolo pianeta tutto da scoprire. L’immagine pubblicata il 28 maggio dalla NASA mostra nel riquadro una zona di Cerere localizzata a una latitudine tra 13 e 59 gradi nord e a longitudine tra 182 e 228 gradi est. Per identificare la zona, l’immagine è stata proiettata su una mappa globale di Cerere realizzata in precedenza. La fotografia è stata acquisita dalla camera il 23 di Maggio da una distanza di 5100 km, con una risoluzione a terra di 480 metri per singolo pixel e mostra con estrema chiarezza un grande cratere da impatto, contornato da una serie di crateri secondari causati dai detriti dell’impatto principale. Poco dopo aver trasmesso questi dati, Dawn ha riacceso i suoi motori a ioni per avviarsi verso la nuova orbita di mappatura, destinata a essere raggiunta il 3 giugno. Fino a fine giugno Dawn osserverà Cerere da una distanza di appena 4400 km, compiendo un giro del pianeta nano ogni 3 giorni terrestri. In tre settimane, la sonda potrà realizzare ben sette rivoluzioni complete, fornendo una mappatura totale del corpo a una risoluzione mai raggiunta.

Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS, principal investigator di VIR, lo spettrometro italiano fornito da ASI sotto la guida scientifica dell’INAF, racconta i prossimi step: «La fase di survey in cui ci troveremo nel prossimo mese è una fase cruciale anche per le osservazioni di VIR. Infatti in questa fase, che dura circa un mese, si dovrebbe mappare quasi tutta la superficie. Le fasi successive, invece, permetteranno di andare a risoluzioni spaziali più elevate ma a discapito della copertura, che non sarà più completa. I dati acquisiti verrano poi elaborati nei prossimi mesi e richiederanno una analisi dettagliata e precisa da parte del team. Una analisi che necessita di tempi a volte lunghi. Ad esempio i dati acquisiti da VIR durante la fase di osservazione di Vesta (da Maggio 2011 a Settembre 2012) sono tuttora analizzati e stanno dando ottimi risultati. Tra questi una serie di nuovi articoli sulla mineralogia di Vesta, in pubblicazione in questi giorni su uno special issue di Icarus».

da Sorrentino | Mag 8, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Un mese in più nello spazio. Il rientro a terra di Samantha Cristoforetti e dei suoi colleghi di spedizione a bordo della stazione internazionale, il russo Anton Shkaplerov e l’americano Terry Virts, slitta dal 14 maggio all’11 giugno. Il motivo è legato al lancio fallito del cargo Progress M-27M, finito fuori controllo dopo essere partito il 28 aprile scorso dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhastan, con a bordo tre tonnellate di viveri, rifornimenti e materiali per esperimenti scientifici, e disintegratosi nell’atmosfera sull’oceano Pacifico alle quattro di notte ora italiana di venerdì 8 maggio. Il mancato funzionamento della telemetria in fase di lancio, quando era in corso la spinta del terzo stadio, ha fatto finire il cargo Progress in un’orbita più alta di quella prevista ma soprattutto ha creato un movimento di rotazione intorno all’asse del veicolo facendogli compiere un giro ogni secondo e otto decimi. Un’anomalia che ne ha reso impossibile il recupero e riallineamento nell’orbita di avvicinamento alla ISS. Anche il rientro in atmosfera è stato controllato parzialmente e la traiettoria di caduta prevedeva ampi angoli di incertezza sul punto di disintegrazione dei detriti. Alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi. Resta il nodo degli approvvigionamenti a bordo della stazione e della chiusura dell’inchiesta sulla cause che hanno determinato la perdita del cargo russo. A titolo precauzionale, presentando il sistema di lancio basato sul vettore Soyuz utilizzato per Progress molte similitudini con quello utilizzato per trasferire gli equipaggi in orbita, si è pensato di rinviare il cambio a bordo della ISS. Fissata all’11 giugno la partenza dalla cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan del russo Oleg Kononenko, del giapponese Kimiya Yui e dello statunitense Kjell Lindgren. Il prolungamento della missione Futura farà diventare Samantha Cristoforetti il primo astronauta dell’Agenzia Spaziale Italiana a trascorrere più di sei mesi consecutivi in orbita. L’annuncio è stato commentato dalla stessa Cristoforetti durante il collegamento con il Conference Center di Expo 2015, quando ha ammesso di considerare un piacere e un privilegio rimanere ancora un po’ di tempo in più a bordo della stazione spaziale.

Un mese in più nello spazio. Il rientro a terra di Samantha Cristoforetti e dei suoi colleghi di spedizione a bordo della stazione internazionale, il russo Anton Shkaplerov e l’americano Terry Virts, slitta dal 14 maggio all’11 giugno. Il motivo è legato al lancio fallito del cargo Progress M-27M, finito fuori controllo dopo essere partito il 28 aprile scorso dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhastan, con a bordo tre tonnellate di viveri, rifornimenti e materiali per esperimenti scientifici, e disintegratosi nell’atmosfera sull’oceano Pacifico alle quattro di notte ora italiana di venerdì 8 maggio. Il mancato funzionamento della telemetria in fase di lancio, quando era in corso la spinta del terzo stadio, ha fatto finire il cargo Progress in un’orbita più alta di quella prevista ma soprattutto ha creato un movimento di rotazione intorno all’asse del veicolo facendogli compiere un giro ogni secondo e otto decimi. Un’anomalia che ne ha reso impossibile il recupero e riallineamento nell’orbita di avvicinamento alla ISS. Anche il rientro in atmosfera è stato controllato parzialmente e la traiettoria di caduta prevedeva ampi angoli di incertezza sul punto di disintegrazione dei detriti. Alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi. Resta il nodo degli approvvigionamenti a bordo della stazione e della chiusura dell’inchiesta sulla cause che hanno determinato la perdita del cargo russo. A titolo precauzionale, presentando il sistema di lancio basato sul vettore Soyuz utilizzato per Progress molte similitudini con quello utilizzato per trasferire gli equipaggi in orbita, si è pensato di rinviare il cambio a bordo della ISS. Fissata all’11 giugno la partenza dalla cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan del russo Oleg Kononenko, del giapponese Kimiya Yui e dello statunitense Kjell Lindgren. Il prolungamento della missione Futura farà diventare Samantha Cristoforetti il primo astronauta dell’Agenzia Spaziale Italiana a trascorrere più di sei mesi consecutivi in orbita. L’annuncio è stato commentato dalla stessa Cristoforetti durante il collegamento con il Conference Center di Expo 2015, quando ha ammesso di considerare un piacere e un privilegio rimanere ancora un po’ di tempo in più a bordo della stazione spaziale.

da Sorrentino | Mag 3, 2015 | Industria, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale, Trasferimento Tecnologico

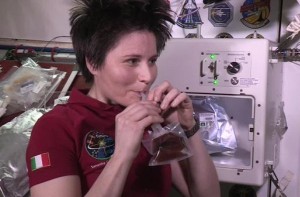

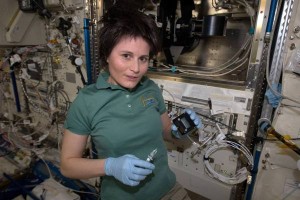

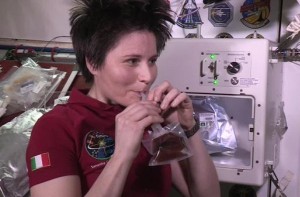

ISSpresso, la prima macchina espresso a capsule per lo spazio, realizzata da Argotec e Lavazza in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è stata messa in funzione sulla Stazione Spaziale Internazionale e alle 12:44 (ora universale) di domenica 3 maggio Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, capitano dell’Aeronautica Militare, impegnata nella missione Futura, ha sorseggiato in orbita un autentico espresso italiano. Cristoforetti è oggi diventata, dunque, non solo la prima donna italiana ad andare nello spazio, ma anche il primo astronauta della storia a bere il caffè preparato in assenza di gravità, grazie al progetto realizzato da Argotec (un’azienda ingegneristica aerospaziale italiana) e Lavazza(produttore dal 1895 di miscele di caffè e tra i grandi torrefattori mondiali) in partnership pubblico-privata con l’Agenzia Spaziale Italiana

ISSpresso, la prima macchina espresso a capsule per lo spazio, realizzata da Argotec e Lavazza in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, è stata messa in funzione sulla Stazione Spaziale Internazionale e alle 12:44 (ora universale) di domenica 3 maggio Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, capitano dell’Aeronautica Militare, impegnata nella missione Futura, ha sorseggiato in orbita un autentico espresso italiano. Cristoforetti è oggi diventata, dunque, non solo la prima donna italiana ad andare nello spazio, ma anche il primo astronauta della storia a bere il caffè preparato in assenza di gravità, grazie al progetto realizzato da Argotec (un’azienda ingegneristica aerospaziale italiana) e Lavazza(produttore dal 1895 di miscele di caffè e tra i grandi torrefattori mondiali) in partnership pubblico-privata con l’Agenzia Spaziale Italiana

ISSpresso è uno dei nove esperimenti selezionati dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione Futura di Samantha Cristoforetti e non è solo il simbolo del Made in Italy che conquista la stazione spaziale, ma anche il frutto di una ricerca scientifica avanzata. Preparare un caffè nello spazio non è semplice ma è necessaria una tecnologia estremamente raffinata. La prima macchina espresso a capsule è in grado di lavorare nelle condizioni estreme dello spazio, dove i principi che regolano la fluidodinamica dei liquidi e delle miscele sono molto diversi da quelli tipici terrestri. Rappresenta un vero gioiello tecnologico e ingegneristico, in grado di erogare un espresso a regola d’arte in assenza di peso. Per questo è stato selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana per un’opportunità di utilizzazione a bordo della ISS.

Una pausa-caffè spaziale

Le operazioni di supporto all’esperimento sono state seguite dal centro di controllo di Argotec e monitorate dai centri di controllo dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il primo espresso spaziale è stato accolto con entusiasmo dall’equipaggio della Missione Futura. La macchina ISSpresso – che utilizza le stesse capsule di caffè Lavazza che si trovano sulla Terra – è stata progettata e realizzata proprio per garantire la stessa qualità di un autentico caffè espresso italiano per crema, corpo, aroma e temperatura. La bevanda è stata così erogata in condizioni di microgravità e rispetta tutte le caratteristiche dell’espresso italiano. Al termine dell’erogazione, un nuovo sistema brevettato ha garantito la pulizia della parte finale del circuito idraulico, generando allo stesso tempo all’interno del “pouch” – la “tazzina” spaziale – una piccola differenza di pressione studiata appositamente per sprigionare tutto l’aroma del caffè espresso nel momento in cui viene inserita la cannuccia nel “pouch” stesso. Quest’ultimo, realizzato con un materiale trasparente, ha permesso l’osservazione diretta della crema, consentendo così di effettuare l’esperimento di fluidodinamica e di studiare il comportamento dei liquidi ad alta pressione e alta temperatura in un ambiente spaziale.

ISSpresso prende il suo nome dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), su cui è stata trasportata e installata grazie ai diritti nazionali di accesso e di utilizzazione che l’Agenzia Spaziale Italiana, unica in Europa, detiene attraverso la cooperazione bilaterale con la NASA. Si tratta della prima macchina espresso a capsule in grado di lavorare nelle condizioni estreme dello spazio, dove i principi che regolano la fluidodinamica dei liquidi e delle miscele sono molto diversi da quelli tipici terrestri. ISSpresso nasce da un progetto di Argotec, l’azienda ingegneristica italiana specializzata nella progettazione di sistemi aerospaziali e leader europea nella preparazione di alimenti sani e nutrienti da consumare nello spazio, e di Lavazza, lo storico brand made in Italy del caffè. ISSpresso rappresenta una sfida tecnologica che soddisfa requisiti molto severi, imposti dall’ASI e dalla NASA, in termini di funzionalità tecnica e di sicurezza: si tratta di un importante traguardo scientifico e ingegneristico che sta aiutando a migliorare le conoscenze sui principi di fluidodinamica e sulle condizioni in microgravità, oltre a contribuire al miglioramento della qualità della vita degli astronauti sulla ISS. L’innovativo sistema a capsule è in grado di preparare anche il caffè lungo e le bevande calde, come tè, tisane e brodo, consentendo la reidratazione degli alimenti. Alcune delle soluzioni adottate hanno portato a brevetti internazionali, che potranno essere utili sia per le successive missioni spaziali, sia per un utilizzo terrestre.

Il video del primo caffè preparato in orbita (ASITV)

“L’esperimento è un’opera di elevata ingegneria – ha ricordato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston – frutto di una collaborazione tra pubblico e privato che ha prodotto soluzioni innovative: porteranno non solo benefici psicologici immediati per gli astronauti, ma importanti ritorni positivi sulla Terra e vantaggi tecnologici per le future missioni spaziali”.

“Con il successo dell’esperimento, abbiamo vinto la sfida che avevamo lanciato quasi un anno fa durante la presentazione del progetto, riuscendo a superare i limiti dell’assenza di peso e permettendo così di bere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale un ottimo espresso, simbolo indiscusso del made in Italy, ma anche migliorando le conoscenze di fluidodinamica – hanno dichiarato con soddisfazione David Avino, Managing Director di Argotec, e Giuseppe Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza – “La collaborazione tra Argotec e Lavazza, in partnership con ASI, dimostra come la sinergia tra due aziende italiane – e in particolare torinesi -, che rappresentano l’eccellenza nel proprio settore, possa portare a risultati straordinari di rilevanza internazionale”

Tecnologia extra-terrestre

Un altro record di ISSpresso è stato la sua realizzazione in tempi molto brevi – circa 18 mesi – rispetto alla media dei progetti spaziali. Ogni dettaglio di ISSpresso è stato studiato nei minimi particolari per rispondere a una sfida scientifica e ingegneristica: grazie agli studi sulla macchina, infatti, sono stati affrontati principi di fisica e di fluidodinamica, come la difficile gestione in un ambiente spaziale di liquidi ad alta pressione e alta temperatura. Basti pensare che il tubicino di plastica che conduce l’acqua all’interno di una normale macchina espresso è stato sostituito con un tubo di acciaio speciale in grado di resistere a una pressione di oltre 400 bar. La macchina è così complessa da raggiungere un peso di circa 25 chilogrammi in quanto tutti i componenti critici sono stati ridondati per questioni di sicurezza secondo le specifiche concordate con l’ASI.

da Sorrentino | Apr 29, 2015 | Medicina, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale, Telescienza

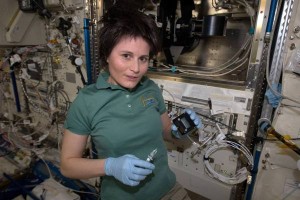

Con l’ultima delle tre sessioni previste dal programma sperimentale, si è conclusa con successo la raccolta dei dati in orbita di Drain Brain, uno degli esperimenti obiettivi scientifici più impegnativi della missione FUTURA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, ha indossato i sensori pletismografici che hanno misurato il flusso del sangue verso il cuore ed eseguito gli esercizi muscolari e di respirazione previsti dal protocollo scientifico. Successivamente AstroSamantha ha eseguito una ecografia vascolare su se stessa, con la guida remota del Principal Investigator dell’esperimento, il Prof. Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara, tele-collegato con la Stazione dal centro di controllo ASI presso Kayser Italia.

Con l’ultima delle tre sessioni previste dal programma sperimentale, si è conclusa con successo la raccolta dei dati in orbita di Drain Brain, uno degli esperimenti obiettivi scientifici più impegnativi della missione FUTURA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, ha indossato i sensori pletismografici che hanno misurato il flusso del sangue verso il cuore ed eseguito gli esercizi muscolari e di respirazione previsti dal protocollo scientifico. Successivamente AstroSamantha ha eseguito una ecografia vascolare su se stessa, con la guida remota del Principal Investigator dell’esperimento, il Prof. Paolo Zamboni dell’Università di Ferrara, tele-collegato con la Stazione dal centro di controllo ASI presso Kayser Italia.

I dati raccolti seguono l’analoga sessione di raccolta combinata di dati pletismografici ed ecodoppler effettuata il 23 febbraio e le sessioni di ecodoppler del 28 novembre e pletismografica del 19 gennaio. Le prime due sessioni erano state effettuate separatamente a causa del ritardato arrivo a bordo dello strumento realizzato dell’Università di Ferrara. Il primo dei modelli costruiti per l’utilizzo a bordo era andato distrutto nell’incidente del veicolo Orbital 3 di ottobre 2014. Prontamente rimpiazzato da un secondo modello, lo strumento utilizzato per l’esperimento è arrivato a bordo della ISS a gennaio 2015 con il veicolo SpX-5.

Il Prof. Zamboni ha espresso grande soddisfazione al termine della sessione odierna: “Il complesso di questi esperimenti permette di fotografare con strumentazioni innovative progettate in Italia, la funzione circolatoria di cuore e cervello, fornendo dati fino ad ora mai registrati sugli astronauti in orbita. Fino ad oggi le informazioni ricevute dai nuovi strumenti si potevano ottenere solo con metodiche invasive o esponendo i soggetti a radiazioni. Questa sperimentazione ha delle potenziali ricadute diagnostiche nel settore della telemedicina poiché dimostra che strumentazioni non invasive sono in grado, senza controllo medico in loco, di inviare informazioni molto preziose ad un centro medico qualificato che si trova a distanza”.

Il Prof. Zamboni ha espresso grande soddisfazione al termine della sessione odierna: “Il complesso di questi esperimenti permette di fotografare con strumentazioni innovative progettate in Italia, la funzione circolatoria di cuore e cervello, fornendo dati fino ad ora mai registrati sugli astronauti in orbita. Fino ad oggi le informazioni ricevute dai nuovi strumenti si potevano ottenere solo con metodiche invasive o esponendo i soggetti a radiazioni. Questa sperimentazione ha delle potenziali ricadute diagnostiche nel settore della telemedicina poiché dimostra che strumentazioni non invasive sono in grado, senza controllo medico in loco, di inviare informazioni molto preziose ad un centro medico qualificato che si trova a distanza”.

“Va sottolineata la complessità dell’esperimento Drain Brain che ha richiesto un elevatissimo livello di coordinamento tra il team scientifico, quello di supporto ingegneristico, e i team di supporto degli strumenti di bordo utilizzati per l’esperimento”, prosegue Salvatore Pignataro di ASI, Direttore della Missione Futura e Responsabile del Programma Drain Brain. Il protocollo scientifico prevedeva l’utilizzo simultaneo della strumentazione sviluppata dall’Università di Ferrara e di tre altri strumenti diagnostici presenti a bordo, un elettrocardiografo, un ecografo e lo spirometro. Durante le operazioni a dare supporto a Samantha erano collegati i centri responsabili degli strumenti, dislocati in Danimarca e negli Stati Uniti, tutti sincronizzati sulle istruzioni del centro di controllo ASI della Missione Futura. Presso l’USOC (User Support and Operation Control) di Livorno, hanno coordinato le attività e risposto alle chiamate del controllo delle operazioni del Marshall Space Flight Service gli operatori di Kayser Italia.

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.