da Sorrentino | Feb 10, 2015 | Lanci, Missioni, Primo Piano

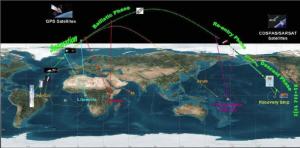

La nuova era per il futuro del trasporto spaziale inizia ancora una volta dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, da dove mercoledì 11 febbraio il dimostratore europeo di rientro atmosferico IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) inizia la sua prima missione sperimentale a bordo del lanciatore europeo Vega. Il veicolo è frutto del programma dell’Agenzia Spaziale Europea, che lo gestisce con un forte supporto dell’Italia che, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, detiene la leadership nel progetto finanziando circa il 40% dei costi delle attività.Per Vega, il lanciatore europeo che per soddisfare i requisiti di missione realizza per la prima volta una complessa traiettoria est-equatoriale, si tratta del primo lift-off del 2015.

La nuova era per il futuro del trasporto spaziale inizia ancora una volta dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, da dove mercoledì 11 febbraio il dimostratore europeo di rientro atmosferico IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) inizia la sua prima missione sperimentale a bordo del lanciatore europeo Vega. Il veicolo è frutto del programma dell’Agenzia Spaziale Europea, che lo gestisce con un forte supporto dell’Italia che, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, detiene la leadership nel progetto finanziando circa il 40% dei costi delle attività.Per Vega, il lanciatore europeo che per soddisfare i requisiti di missione realizza per la prima volta una complessa traiettoria est-equatoriale, si tratta del primo lift-off del 2015.

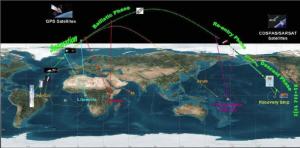

IXV è destinato a raggiungere una altitudine di 320 km, dove viene inserito sulla sua traiettoria suborbitale, per poi salira fino a 412 km di altitudine e iniziare il rientro verso la Terra, effettuando alcune manovre che permettono di ridurre la propria velocità da ipersonica a supersonica, fino all’apertura dei paracadute a circa 30 km di altitudine. La missione, che dura in totale un’ora e quaranta minuti circa, si conclude con lo splash-down nell’Oceano Pacifico: il Descent System di IXV prevede 3 paracadute (supersonico, subsonico e principale) che hanno la funzione di decelerare e stabilizzare il veicolo attraverso i regimi di flusso supersonico, transonico e subsonico, e garantirne il corretto assetto e velocità (pari a 6 m/s) al momento dello splash down. IXV resta sulla superficie marina grazie a quattro galleggianti e viene messo in sicurezza da una nave di recupero appositamente attrezzata.

“È la prima volta nella storia – ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, professor Roberto Battiston – che un velivolo europeo effettua un rientro controllato e manovrato nell’atmosfera terrestre: IXV rappresenta un passo fondamentale per il futuro del trasporto spaziale e una conquista, sia per l’Italia sia per l’ESA. Con la missione IXV si avvia lo sviluppo di futuri veicoli di rientro riutilizzabili , destinati al volo orbitale e suborbitale, che vede l’Italia al primo posto in Europa grazie ai contributi del sistema della ricerca, con il CIRA a Capua, e dell’industria nazionale, con Thales Alenia Space Italia a Torino, città nella quale dal centro di controllo di Altec seguirà l’andamento della missione”.

La missione del veicolo IXV è stata programmata allo scopo di raccogliere dati scientifici, testare tecnologie e validare approcci progettuali. I dati saranno fondamentali per la concezione e realizzazione dei futuri sistemi di rientro riutilizzabili, destinati allo svolgimento di diverse attività nello spazio ‘vicino’, come ad esempio il recupero di detriti oppure il trasporto di rifornimenti e astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Le attività industriali di progettazione e realizzazione della missione del veicolo IXV sono guidate dalla società Thales Alenia Space – Italia. Nel ruolo di primo contraente e system design authority, Thales Alenia Space Italia ha coordinato dal punto di vista tecnico e programmatico le attività di una compagine industriale di circa 40 aziende in tutta Europa, portando il progetto fino all’importante traguardo della sperimentazione in volo.

L’ASI ha supportato il programma attraverso attività di assistenza tecnica svolte, con il coinvolgimento del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), nelle aree della sperimentazione in volo, della aerodinamica e aero termodinamica e delle operazioni. CIRA ha inoltre guidato il “drop and recovery system test” che ha testato nel Mar Mediterraneo il paracadute principale, il funzionamento dei sistemi di galleggiamento e la sequenza di recupero del veicolo.

ASI ha messo a disposizione del progetto IXV la rete ASInet e la strumentazione del centro di controllo ALTEC di Torino, che seguirà il veicolo IXV per tutta la durata della sua missione. ALTEC avrà anche il compito di coordinare le attività del segmento di terra, comprese quelle delle stazioni di Libreville nel Gabon e del centro ASI di Malindi in Kenya oltre alla stazione navale che si occuperà del recupero del veicolo nell’Oceano Pacifico.

da Sorrentino | Gen 29, 2015 | Eventi, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’astronauta Samantha Cristoforetti “chiama” i 100 giovanissimi studenti stranieri di tutto il mondo giunti in Italia con un programma semestrale di Intercultura. L’evento è stato programmato sabato 31 gennaio, dalle 9.00 alle 10.30, al Centro Giovanni XXII di Frascati. Il filo che unisce l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti e il centinaio di giovani studenti stranieri dei 5 continenti è l’adesione a un programma scolastico vissuto a 17 anni in un Paese straniero grazie ai programmi della onlus Intercultura.

L’astronauta Samantha Cristoforetti “chiama” i 100 giovanissimi studenti stranieri di tutto il mondo giunti in Italia con un programma semestrale di Intercultura. L’evento è stato programmato sabato 31 gennaio, dalle 9.00 alle 10.30, al Centro Giovanni XXII di Frascati. Il filo che unisce l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti e il centinaio di giovani studenti stranieri dei 5 continenti è l’adesione a un programma scolastico vissuto a 17 anni in un Paese straniero grazie ai programmi della onlus Intercultura.

Samantha Cristoforetti, in quarta liceo, partì alla volta degli Stati Uniti. Un’esperienza che ha segnato il suo percorso internazionale “Come Ormai quasi 20 anni fa ho partecipato ad un programma di scambio annuale di Intercultura, non soltanto ho vissuto per un anno in una cultura diversa ma per la prima volta ho avuto l’opportunità di incontrare ragazzi e ragazze da tutto il mondo, i miei orizzonti si sono ampliati in modi che non avrei mai potuto immaginare”.

Vent’anni dopo, l’astronauta dell’ESA rivive, a 400 km di distanza dalla Terra, quelle emozioni che la hanno accompagnato nel suo anno all’estero, dialogando per poco più di un quarto d’ora con gli studenti di Intercultura nel giorno in cui essi iniziano il loro programma di studio e di vita in Italia. Grazie all’Agenzia Spaziale Italiana, che ha permesso questo collegamento radioamatoriale in collaborazione con i radioamatori dell’ARISS e l’ESA, Agenzia Spaziale Europea, 10 di questi 100 adolescenti sono stati prescelti per porre alcune domande sia sulla sua missione sia sulle competenze che anche lei ha sviluppato da liceale e che la hanno aiutata nel suo percorso professionale. Sono quelle stesse competenze che interiorizzeranno questi ragazzi nel corso dei 6 mesi di permanenza in Italia, come imparare a convivere con persone di un’altra cultura, gestire l’ansia, comprendere al volo le informazioni, pur non conoscendole, sviluppare una forte capacità di adattamento e così via.

Per la seconda volta, dopo il collegamento con Luca Parmitano, anche lui ex studente di Intercultura, la stazione ISS, con @astrosamantha riceve veramente un saluto dalla Terra in tutte le lingue del mondo. Dallo spazio arriva a sua volta l’augurio che, pur nelle molte diversità, gli uomini sappiano ricordare la loro comune appartenenza allo stesso pianeta e se ne sentano cittadini.

da Sorrentino | Gen 27, 2015 | Medicina, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

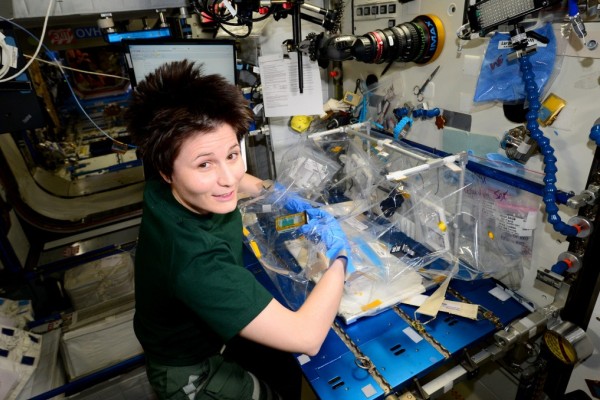

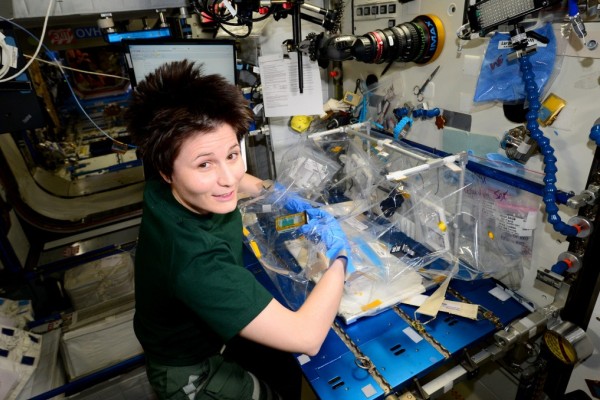

L’esperimento Wearable Monitoring ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei meccanismi fisiologici del sonno in microgravità e fa parte del programma di attività scientifiche e sperimentali della missione FUTURA, seconda di lunga durata organizzata e finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nella seconda e terza settimana di gennaio 2015, Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, ha svolto con successo le prime tre registrazioni notturne previste dal progetto nell’ambito dell’attività scientifica e sperimentale della missione FUTURA.

L’esperimento Wearable Monitoring ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei meccanismi fisiologici del sonno in microgravità e fa parte del programma di attività scientifiche e sperimentali della missione FUTURA, seconda di lunga durata organizzata e finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nella seconda e terza settimana di gennaio 2015, Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, ha svolto con successo le prime tre registrazioni notturne previste dal progetto nell’ambito dell’attività scientifica e sperimentale della missione FUTURA.

Wearable Monitoring, proposto dalla Fondazione Don Gnocchi e svolto in collaborazione con l’Istituto Auxologico Italiano, è uno dei nove progetti selezionati e sviluppati dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione FUTURA. L’accurata esecuzione del protocollo sperimentale da parte dell’astronauta e l’attento coordinamento delle attività da parte di ASI e della NASA sono state determinanti per l’alta qualità dei dati raccolti.

La conoscenza dei meccanismi fisiologici del sonno in microgravità è un tema importante: durante le missioni spaziali la qualità del sonno è normalmente ridotta e questo può portare a una diminuzione dell’attenzione e della vigilanza durante le attività in veglia degli astronauti. I fattori responsabili di questo fenomeno sono in gran parte ancora da studiare. Il progetto si propone in particolare di chiarire l’andamento nel sonno dell’attività elettrica e meccanica del cuore, dei livelli di attivazione del sistema nervoso autonomo, della respirazione e della temperatura.

I dati vengono rilevati e raccolti attraverso un sistema indossabile, denominato MagIC-Space, sviluppato nel Laboratorio dei Sensori Indossabili e Telemedicina di Milano della Fondazione Don Gnocchi. Il team di sviluppo è costituito dagli ingegneri Francesco Rizzo, Paolo Meriggi e Prospero Lombardi, sotto la guida dell’ingegner Marco Di Rienzo (PI del progetto).

MagIC-Space è composto da una maglietta contenente sensori tessili per la rilevazione dell’elettrocardiogramma e del respiro, un’unità di monitoraggio per la raccolta dei dati e la misura delle vibrazioni cardiache (da cui vengono estratti gli indici di meccanica cardiaca), un termometro per la misura della temperatura cutanea e un pacco batterie per l’alimentazione del dispositivo. Il sistema è stato progettato in modo da integrare gran parte dei sensori e dei fili all’interno della maglietta. Questo accorgimento ha permesso di semplificare il setup iniziale del dispositivo e ridurre il tempo-astronauta necessario per la preparazione dell’esperimento.

Il dispositivo MagIC-Space è giunto sulla Stazione Spaziale Internazionale il 12 gennaio 2015, con la capsula SpaceX Dragon CRS-5, e il piano delle attività a bordo prevede sei registrazioni notturne nell’arco dei sei mesi di permanenza di Samantha Cristoforetti nello spazio.

In ciascuna sessione sperimentale l’astronauta indossa la maglietta sensorizzata per tutta la notte e al risveglio trasferisce i dati sul computer di bordo per la successiva trasmissione a terra. Le registrazioni vengono poi analizzate alla Fondazione Don Gnocchi dagli ingegneri Emanuele Vaini, Prospero Lombardi e Paolo Castiglioni. La raccolta dei dati a terra e l’interpretazione biologica dei risultati sono svolte in collaborazione con il team di cardiologi dell’Istituto Auxologico Italiano – dottoresse Carolina Lombardi, Giovanna Branzi e Valeria Rella – sotto il coordinamento del professor Gianfranco Parati, docente di Medicina Cardiovascolare dell’Università di Milano Bicocca.

Oltre che in situazione di microgravità, i risultati dell’esperimento potranno avere importanti ricadute anche a terra. Nel mondo occidentale una persona su quattro soffre di disturbi del sonno, che spesso richiedono monitoraggi complessi. Il dispositivo sviluppato per questo progetto è caratterizzato da un’estrema facilità d’uso e potrebbe essere agevolmente utilizzato per la diagnosi remota dei disturbi del sonno presso il domicilio del paziente, nell’ambito di servizi di telemedicina.

da Sorrentino | Gen 23, 2015 | Eventi, Missioni, Primo Piano

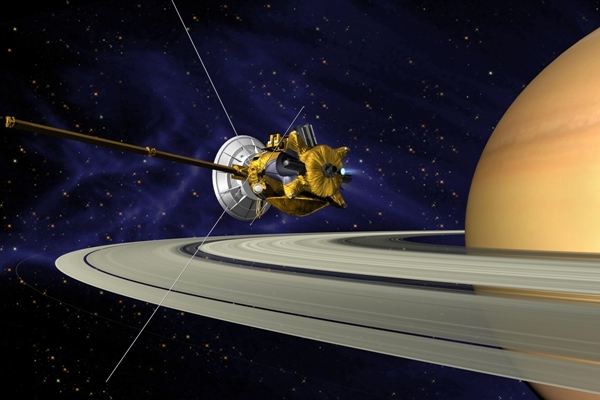

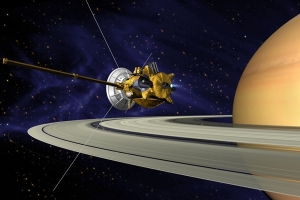

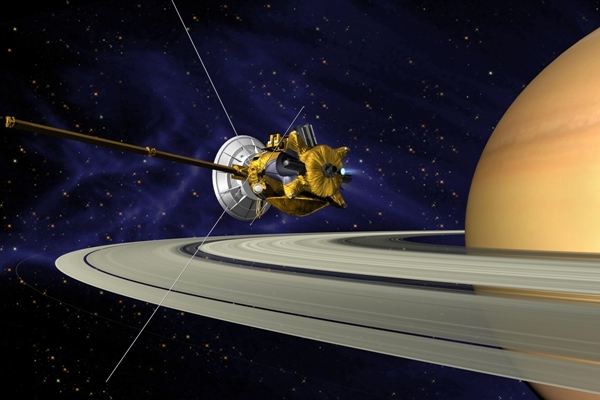

Oltre cento scienziati, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte all’appuntamento annuale dedicato all’analisi dello stato della missione Cassini- Huygens, destinata allo studio del sistema di Saturno, che si è svolto per la prima volta nella attuale sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata. Gli scienziati hanno fatto il punto sulla dinamica degli anelli e dell’atmosfera di Saturno, su quella di Titano, sulle attività dell’altra luna Encelado e altri satelliti.

Oltre cento scienziati, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte all’appuntamento annuale dedicato all’analisi dello stato della missione Cassini- Huygens, destinata allo studio del sistema di Saturno, che si è svolto per la prima volta nella attuale sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata. Gli scienziati hanno fatto il punto sulla dinamica degli anelli e dell’atmosfera di Saturno, su quella di Titano, sulle attività dell’altra luna Encelado e altri satelliti.

Quest’ultimo Cassini Project Science Group, svoltosi poco tempo dopo il decennale dell’atterraggio della sonda europea Huygens, rilasciata da Cassini, su Titano, la luna di Saturno, ha consentito anche di fare il punto sulla pianificazione e le scelte delle operazioni dei prossimi 6/7 mesi e in generale quelli più a lungo termine, in vista del fine missione stabilito nel 2017. Tra i presenti nella sede ASI figurano Charles Elachi direttore del JPL, Linda Spliker Project Scientist della missione, Marcello Fulchignoni PI di HASI, Steve Wall Team leader del Radar e Jean-Pierre Bretone Project Scientist di Huygens.

La missione Cassini-Huygens, congiunta tra NASA, ESA e ASI, è un programma che si è distinto per 10 anni di successi in crescendo. Gli scienziati si attendono ancora molte scoperte fino al ‘Gran Finale’ tra due anni. Sarà questa una ultima grande manovra, con la quale la sonda Cassini si tufferà dentro l’atmosfera di Saturno e grazie alla grande antenna, realizzata dall’ASI con il contributo dell’industria spaziale italiana, invierà a Terra immagini e dati che faranno conoscere meglio e approfonditamente il pianeta degli anelli. Un salto nelle conoscenze zone più profonde altrimenti impossibili da osservare.

La missione Cassini era stata programmata per durare quattro anni, ma l’eccezionale qualità dei sistemi e degli strumenti di bordo e i numerosi successi conseguiti hanno indotto la NASA, con il supporto dell’ASI e dell’ESA, nel 2008, a estenderne l’attività, permettendo agli scienziati di osservare una varietà di cambiamenti stagionali, dato che il pianeta ha completato un terzo dei quasi trent’anni dell’anno di Saturno intorno al Sole.

Di grande rilievo il contributo dell’ASI alla missione. In base ad un accordo di collaborazione bilaterale con la NASA, in Italia sono state sviluppati l’antenna, cuore delle telecomunicazioni della sonda e parti fondamentali del Radar, lo spettrometro VIMS e il sottosistema di radioscienza (RSIS).

L’ASI ha inoltre sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento H-ASI, Huygens Atmospheric Structure Instrument, che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano. Ovviamente un elemento essenziale del contributo italiano è stato dato anche dai numerosi nostri scienziati che sono stati e che sono coinvolti nei lavori della missione.

“Cassini – Huygens è la prima missione di esplorazione del sistema solare a cui l’Italia e l’Europa hanno partecipato – – sottolinea il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, prof Roberto Battiston – È una pietra fondamentale dell’attuale conoscenza del più spettacolare dei pianeti esterni del sistema solare, ma dimostra soprattutto come la cooperazione internazionale può aumentare e dare maggiori possibilità di conoscenza per l’uomo dell’universo in cui abita. Siamo orgogliosi di esserci con un apporto decisivo. Tra l’altro, senza l’Italia nessun dato sarebbe mai arrivato a Terra”.

“Uno degli obiettivi principali della missione, immaginata dall’inizio degli anni ’80, era – ricorda Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana e Program Manager per la parte italiana – la scoperta della superficie sconosciuta di Titano, nascosta dalle fitte nubi. Oggi, grazie agli strumenti scientifici italiani, sappiamo come è fatta. Abbiamo determinato temperatura e pressione atmosferica di Titano durante la discesa di Huygens, scoperta la composizione chimica della superficie grazie allo spettrometro ad immagine VIMS, determinata l’esistenza di un oceano di acqua nelle profondità di Titano ed Encelado e attraverso il Radar abbiamo appreso dell’esistenza di vasti laghi di metano ed etano. A queste informazioni, recentemente, si è aggiunta anche la scoperta, avvenuta grazia all’intuizione di un giovane ricercatore italiano, anche della profondità e della quantità totale di questi mari di idrocarburi. Se Titano fosse a noi vicino avremmo a disposizione una riserva di idrocarburi pressoché infinita”.

da Sorrentino | Gen 23, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

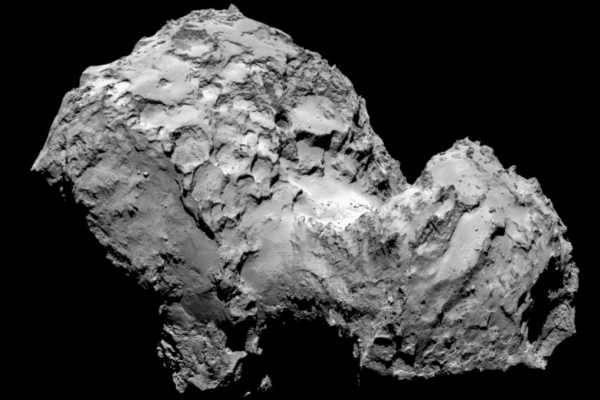

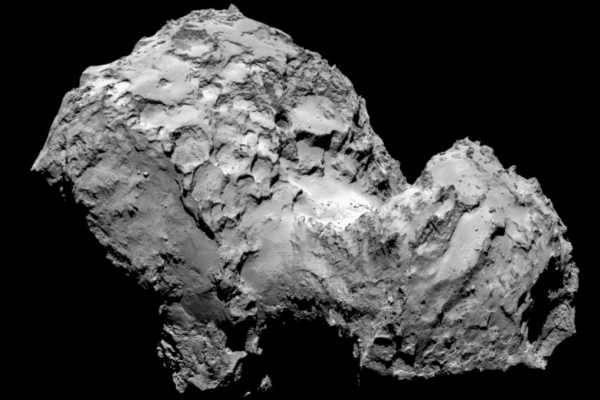

Molto scura, con una marcata presenza di amminoacidi che sono considerati i mattoni della vita. Così appare la cometa 67/P Churyumov Gerasimenko, sulla base dei dati raccolti tra agosto e dicembre 2014 dallo spettrometro a immagini italiano VIRTIS (Visual, Infra-Red and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta, dell’Agenzia Spaziale Europea. Sulla superficie cometa sono presenti in concentrazione significativa composti organici macromolecolari. Tutto lascia propendere che all’interno del nucleo cometario ci siano residui dei composti primordiali di cui era fatta la materia cosmica prima della nascita e formazione del sistema solare. Inattesa la minima quantità di luce solare riflessa: l’albedo equivale al 6%, la metà di quello della Luna. Ciò in quanto il ghiaccio è praticamente assente e potrebbe essersi sublimato nei passaggi successivi in prossimità del Sole. Intanto le immagini inviate dalla sonda europea in orbita attorno al corpo celeste 67P/Churyumov-Gerasimenko rappresentano un corredo straordinario e sono in parte frutto della ricerca del Cnr, che con il laboratorio Luxor di Padova ha contribuito all’avanzata strumentazione ottica di bordo.

Molto scura, con una marcata presenza di amminoacidi che sono considerati i mattoni della vita. Così appare la cometa 67/P Churyumov Gerasimenko, sulla base dei dati raccolti tra agosto e dicembre 2014 dallo spettrometro a immagini italiano VIRTIS (Visual, Infra-Red and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta, dell’Agenzia Spaziale Europea. Sulla superficie cometa sono presenti in concentrazione significativa composti organici macromolecolari. Tutto lascia propendere che all’interno del nucleo cometario ci siano residui dei composti primordiali di cui era fatta la materia cosmica prima della nascita e formazione del sistema solare. Inattesa la minima quantità di luce solare riflessa: l’albedo equivale al 6%, la metà di quello della Luna. Ciò in quanto il ghiaccio è praticamente assente e potrebbe essersi sublimato nei passaggi successivi in prossimità del Sole. Intanto le immagini inviate dalla sonda europea in orbita attorno al corpo celeste 67P/Churyumov-Gerasimenko rappresentano un corredo straordinario e sono in parte frutto della ricerca del Cnr, che con il laboratorio Luxor di Padova ha contribuito all’avanzata strumentazione ottica di bordo.

La rivista “Science” dedica un numero speciale del suo magazine ai risultati della missione della sonda europea Rosetta, impegnata per la prima volta nella storia nella ‘mappatura’ di una cometa, la Churyumov Gerasimenko. Tre articoli dello speciale riportano i risultati di OSIRIS, il sofisticato sistema di acquisizione di immagini frutto del consorzio di ricerca in cui il Laboratorio ‘Luxor’ dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche di Padova (Ifn-Cnr) è coinvolto assieme agli altri partner italiani Università di Padova, Istituto nazionale di astrofisica e Centro interdipartimentale di studi e attività spaziali (Cisas).

“Il ruolo del Cnr ha riguardato in particolare la progettazione e i test della componentistica ottica e lo sviluppo della tecnologia della ‘Wide Angle Camera’ (WAC), la camera per imaging ad alta risoluzione e largo campo di vista installata su OSIRIS”, spiega Vania Da Deppo, ricercatrice del Cnr-Luxor. “Grazie alle immagini acquisite dal sistema, circa il 70% della superficie della cometa è stato mappato a una risoluzione mai ottenuta finora ed è stato possibile ricostruire la forma tridimensionale del corpo celeste. Queste informazioni, accoppiate a quelle della restante strumentazione di bordo, hanno permesso di determinare che la densità della cometa è molto bassa (0.5 g/cm^3), pari a metà di quella dell’acqua. Inoltre la superficie della cometa ha una riflettività molto bassa (6%), ovvero se la vedessimo ad occhio nudo ci apparirebbe nera”.

La camera WAC di OSIRIS “ci consente di monitorare i getti di gas e polvere che escono dalla superficie: da agosto ad oggi abbiamo visto questi getti aumentare in numero e diventare via via più intensi. Ma la missione è ancora nella sua fase iniziale: fino a fine anno, Rosetta continuerà a seguire la cometa a mano a mano che si avvicina al Sole, quindi ci aspettiamo ancora molte sorprese”.

da Sorrentino | Gen 22, 2015 | Attualità, Eventi, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Seconda teleconferenza, giovedì 22 gennaio 2015, di Samantha Cristoforetti con la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata, a 60 giorni dall’inizio di Expedition 42 e della missione Futura a bordo della stazione spaziale internazionale. A salutare l’astronauta italiana Roberto Battiston, presidente ASI, Elena Grifoni-Winters, responsabile coordination office, Directorate of human spaceflight and operations dell’Esa, e il generale Claudio Salerno, capo del 5° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, insieme ad alcune delle scuole partecipanti al programma didattico LISS (Lessons on International Space Station), che permette ai giovani di familiarizzare con l’esperienza che vivono gli astronauti in orbita e in particolare quella straordinaria che vede impegnata Samantha Cristoforetti.

Seconda teleconferenza, giovedì 22 gennaio 2015, di Samantha Cristoforetti con la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Tor Vergata, a 60 giorni dall’inizio di Expedition 42 e della missione Futura a bordo della stazione spaziale internazionale. A salutare l’astronauta italiana Roberto Battiston, presidente ASI, Elena Grifoni-Winters, responsabile coordination office, Directorate of human spaceflight and operations dell’Esa, e il generale Claudio Salerno, capo del 5° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, insieme ad alcune delle scuole partecipanti al programma didattico LISS (Lessons on International Space Station), che permette ai giovani di familiarizzare con l’esperienza che vivono gli astronauti in orbita e in particolare quella straordinaria che vede impegnata Samantha Cristoforetti.

“Buongiorno presidente, è un piacere sentirla” – esordisce Samantha, che si diverte a far galleggiare e ruotare il microfono tra una risposta e l’altra. Ancora terrestre o più aliena? – le chiede Battiston. “In questo avamposto dell’umanità nello spazio mi muovo agevolmente, mi sento a casa e ritengo di essere diventata abbastanza efficiente – risponde Samantha – E’ un’esperienza eccezionale che ogni giorno mi dà grande gioia. Dal punto di vista scientifico abbiamo fatto molto, dagli esperimenti di neurofisiologia, ai quali abbiamo dedicato due sessioni sperimentali, a quelli sul sonmo e la circolazione del sangue. Sto portando sensori per 36 ore per studiare i ritmi circadiani. Dall’arrivo della capsula di rifornimento Dragon ho a che fare con le piantine e i moscerini della mosca. Sto utilizzando un equipaggiamento che permette di studiare i cambiamenti della risposta immunitaria in microgravità.

Se Battiston le fa notare che dal parrucchiere spopola il taglio alla Samantha, ispirato all’effetto che i capelli dell’astronauta subiscono in microgravità, la rappresentante dell’ESA sottolinea come

Futura e Avamposto 42 evochino i passi propedeutici all’esplorazione umana nello spazio. Una riflessione con cui Cristoforetti concorda, ribadendo l’importanza della ricerca scientifica in orbita finalizzata allo sviluppo tecnologico, tenuto conto che molti esperimenti sono rivolti alla fisiologia umana. Quest’anno inizieranno le missioni annuali degli astronauti, proprio per approfondire le implicazioni sulla salute e affrontare anche le difficoltà psicologiche che si presenteranno quando ci avventureremo sempre più lontano dalla Terra.

Come si mantiene operativa H24 una struttura così complessa? – le chiedono.

“Da dieci anni l’ISS funziona in maniera continuativa e ciò non è affatto semplice né scontato – osserva Samantha – Lavoriamo insieme in maniera efficcace supportando operazioni complesse in sinergia con squadre sparse nei centri spaziali in tutto il mondo”

A proposito della sua formazione ed esperienza militare, Cristoforetti sente di essere aiutata in particolare dall’abitudine a lavorare e interagire con macchine e tecnologie complesse, seguire le procedure previste, nella predisposizione al lavoro di squadra e nella capacità di adattamento.

Samantha risponde alle domande preparate e lette dagli studenti presenti nell’auditorium dell’ASI.

Spiega che la maggior parte degli esperimenti è dedicata alle ricadute sulla vita terrestre. Sottolinea che la colonizzazione di Marte non è alle porte, dal momento che serviranno ancora molte missioni esplorative, ma anche si sta lavorando per quell’obiettivo e tutto ciò che si fa sulla ISS permette di sviluppare le conoscenze e tecnologie per realizzare questo passo. Quanto all’azione dei raggi cosmici, rassicura che la ISS si trova in orbita bassa e all’interno della fascia protetta. Il problema riguarderà certamente le missioni future interplanetarie. Ribadisce l’importanza fondamentale della fiducia reciproca che regna tra i membri d’equipaggio, Quanto alla percezione del tempo, ricorda di essere tra i soggetti di cui si studiano i ritmi circadiani e la capacità di adattamento alle condizioni di vita e lavoro sulla ISS, dove le percezione del tempo è scandita dagli orologi e dall’agenda elettronica.

La teleconferenza si chiude con un pensiero alla Terra dallo spazio e alla consapevolezza della fragilità del nostro pianeta. “Si ha la percezione che siamo tutti sull’astronave Terra e dobbiamo preoccuparci di tenerla in buon funzionamento. I danni fatti vanno riparati e dobbiamo imparare a fare più prevenzione”. In ultimo un abbraccio virtuale dallo spazio e per Samantha è tempo di tornare agli esperimenti.

La nuova era per il futuro del trasporto spaziale inizia ancora una volta dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, da dove mercoledì 11 febbraio il dimostratore europeo di rientro atmosferico IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) inizia la sua prima missione sperimentale a bordo del lanciatore europeo Vega. Il veicolo è frutto del programma dell’Agenzia Spaziale Europea, che lo gestisce con un forte supporto dell’Italia che, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, detiene la leadership nel progetto finanziando circa il 40% dei costi delle attività.Per Vega, il lanciatore europeo che per soddisfare i requisiti di missione realizza per la prima volta una complessa traiettoria est-equatoriale, si tratta del primo lift-off del 2015.

La nuova era per il futuro del trasporto spaziale inizia ancora una volta dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, da dove mercoledì 11 febbraio il dimostratore europeo di rientro atmosferico IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) inizia la sua prima missione sperimentale a bordo del lanciatore europeo Vega. Il veicolo è frutto del programma dell’Agenzia Spaziale Europea, che lo gestisce con un forte supporto dell’Italia che, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, detiene la leadership nel progetto finanziando circa il 40% dei costi delle attività.Per Vega, il lanciatore europeo che per soddisfare i requisiti di missione realizza per la prima volta una complessa traiettoria est-equatoriale, si tratta del primo lift-off del 2015.