da Sorrentino | Gen 7, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

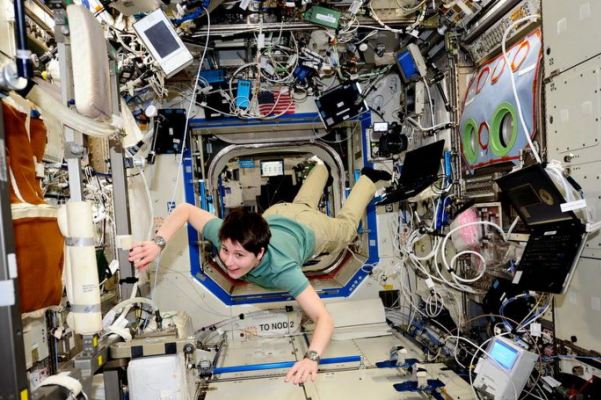

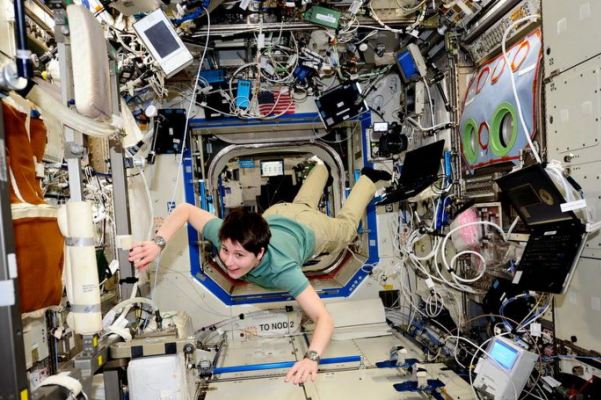

Samantha Cristoforetti ha svolto con successo la seconda sessione di esperimenti “Blind and Imagined /SLINK”: l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica prosegue così l’intensa attività scientifica e sperimentale della missione FUTURA, la seconda di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana. Le risorse della stazione spaziale, non ultimo il preziosissimo «tempo astronauta», necessarie a questa nuova sessione sperimentale, ulteriore rispetto a quelle previste e di grande importanza scientifica per gli sperimentatori, sono state rese disponibili all’ASI in eccedenza al dovuto, in virtù del paziente lavoro negoziale svolto dall’agenzia italiana e del proficuo clima di collaborazione costruito negli anni con la NASA e con l’ESA.

Samantha Cristoforetti ha svolto con successo la seconda sessione di esperimenti “Blind and Imagined /SLINK”: l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica prosegue così l’intensa attività scientifica e sperimentale della missione FUTURA, la seconda di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana. Le risorse della stazione spaziale, non ultimo il preziosissimo «tempo astronauta», necessarie a questa nuova sessione sperimentale, ulteriore rispetto a quelle previste e di grande importanza scientifica per gli sperimentatori, sono state rese disponibili all’ASI in eccedenza al dovuto, in virtù del paziente lavoro negoziale svolto dall’agenzia italiana e del proficuo clima di collaborazione costruito negli anni con la NASA e con l’ESA.

Il progetto, finanziato dall’ASI e realizzato in collaborazione con Politecnico di Milano e IRCCS Fondazione Santa Lucia, prevede due esperimenti congiunti che mirano a studiare i cambiamenti nei movimenti dell’astronauta in assenza di gravità e il processo di adattamento del controllo motorio e della modellazione della gravità nel cervello dell’astronauta.

Il primo protocollo sperimentale MOVE SB, proposto dal gruppo del laboratorio di Neuroingegneria e Robotica Medica del Politecnico di Milano, guidato dalla prof.ssa Alessandra Pedrocchi, prevedeva che Samantha Cristoforetti da una postura eretta, con i piedi fissati al pavimento, raggiungesse due punti sulla parete di fronte a lei con gli indici.

Sulla Terra, per compiere questo movimento, è necessaria l’integrazione del controllo del movimento di puntamento con il controllo dell’equilibrio. In volo, invece, l’astronauta non ha più il problema di mantenere l’equilibrio e quindi lo scopo dell’esperimento è di comprendere come cambia l’organizzazione dei segmenti corporei coinvolti (tronco, gambe, braccia ecc.). Il movimento è stato inoltre ripetuto dall’astronauta sia ad occhi aperti sia ad occhi chiusi, così da capire meglio il coinvolgimento della vista.

Il secondo protocollo sperimentale, proposto dal gruppo di ricerca guidato dalla prof.ssa Myrka Zago del IRCCS Fondazione Santa Lucia, richiedeva di lanciare una pallina da tennis virtuale contro la parete di fronte e riprenderla, con differenti livelli di forza di lancio, immaginando sia la presenza sia l’assenza di gravità. Anche qui l’obiettivo è studiare il meccanismo di interiorizzazione della gravità presente nel cervello e studiare come viene modificato dall’esperienza della microgravità.

Samantha Cristoforetti ha utilizzato uno speciale sistema chiamato Elite-S2, che permette la registrazione di dati cinematici – cioè del movimento – dei suoi segmenti corporei. Movimento tridimensionale e acquisito ad alta frequenza con sensori, in modo da riconoscere nelle immagini elaborate i marcatori catarifrangenti posti sul suo corpo.

Il sistema Elite-S2 è stato progettato sotto il coordinamento scientifico del prof. Giancarlo Ferrigno del Nearlab del Politecnico di Milano: è stato sviluppato sempre con il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana da parte dell’azienda livornese Kayser Italia s.r.l. ed è già stato usato da altri tre astronauti sulla ISS.

Gli esperimenti svolti dall’astronauta sono estremamente preziosi perché permetteranno di confrontare i dati del quarto giorno di volo (quando è stata eseguita la prima sessione) con quelli di questa seconda sessione. I dati saranno ora oggetto di studio di due giovani ricercatori nei due centri coinvolti, ing. Claudia Casellato del Politecnico di Milano e ing. Silvio Gravano di Fondazione Santa Lucia, IRCCS.

da Sorrentino | Dic 12, 2014 | Attualità, Eventi, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Al 19esimo giorno della missione Futura, Samantha Cristoforetti ha tenuto la prima inflight-call in collegamento con l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e per venti minuti ha esternato tutte le sue emozioni e raccontato con dovizia di particolari e curiosità la sua vita a bordo della stazione spaziale internazionale. L’atteggiamento di AstroSamantha è davvero e incredibilmente fuori dal comune. Avevamo già familiarizzato con l’ebbrezza dell’attesa della prima donna astronauta italiana, la quale, fin dal primo giorno di addestramento, ha condiviso i momenti, descrivendo il modo nuovo e diverso di approcciare le situazioni destinate a manifestarsi una volta in orbita. Il sorriso e la serenità di Samantha sono fonte di contagio e a queste espressioni naturali si accompagna la conoscenza delle attività a cui è stata destinata. Dotata di una eccezionale capacità di divulgazione, non perde occasione per esternare le sue emozioni, che diventano uno straordinario strumento di promozione di quanto l’Italia ha messo in campo per realizzare questa e altre imprese spaziali. Nei venti minuti di conferenza dalla quota di 400 km Samantha Cristoforetti dice senza ripetersi, nonostante la pioggia di messaggi diffusi attraverso twitter e l’account Avamposto42, che contano oltre 200mila follone.

Al 19esimo giorno della missione Futura, Samantha Cristoforetti ha tenuto la prima inflight-call in collegamento con l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma e per venti minuti ha esternato tutte le sue emozioni e raccontato con dovizia di particolari e curiosità la sua vita a bordo della stazione spaziale internazionale. L’atteggiamento di AstroSamantha è davvero e incredibilmente fuori dal comune. Avevamo già familiarizzato con l’ebbrezza dell’attesa della prima donna astronauta italiana, la quale, fin dal primo giorno di addestramento, ha condiviso i momenti, descrivendo il modo nuovo e diverso di approcciare le situazioni destinate a manifestarsi una volta in orbita. Il sorriso e la serenità di Samantha sono fonte di contagio e a queste espressioni naturali si accompagna la conoscenza delle attività a cui è stata destinata. Dotata di una eccezionale capacità di divulgazione, non perde occasione per esternare le sue emozioni, che diventano uno straordinario strumento di promozione di quanto l’Italia ha messo in campo per realizzare questa e altre imprese spaziali. Nei venti minuti di conferenza dalla quota di 400 km Samantha Cristoforetti dice senza ripetersi, nonostante la pioggia di messaggi diffusi attraverso twitter e l’account Avamposto42, che contano oltre 200mila follone.

“Quassù ci sono molte attività di routine, ma c’è sempre da imparare ed è tutto molto interessante – ammette – E mi interessa in particolare diventare ogni giorno di più una creatura dello Spazio”. Non c’è nostalgia della Terra, cancellata dalla straordinaria e privilegiata visione dell’Italia e dai passaggi ciclici sulle aree del globo terraacqueo che si possono ammirare dalla cupola, benché ella stessa ammetta di non essere del tutto preparata in geografia. La vita a bordo è una sequenze di momenti belli ed emozionanti e tutto sembra assorbirti. Samantha ha portato con sé libri di Gianni Rodari, Italo Calvino e Antoine Saint-Exupery senza averli ancora sfogliati. Ci sarà tempo di leggerli, magari proprio affacciata sulla cupola, una finestra aperta sul palcoscenico del pianeta azzurro.

“Dal mio Paese ho avuto moltissimo- spiega – Devo all’Italia e a tutti gli italiani se sono qui sulla stazione. Il mio augurio è che tutti gli italiani possano dire lo stesso”. A bordo c’è già atmosfera di Natale con un alberello di Natale e le calze della Befana dove ciascun astronauta mette “qualche piccolo dono” per i colleghi.

Gli impegni si susseguono e l’agenda di bordo è piena. Samantha racconta la sostituzione di un’unità di supporto vitale a una delle tute Emu che saranno indossate durante le attività extraveicolari. Un lavoro certosino, portato a buon fine. Come lo saranno gli altri.

Guarda la inflight-call

da Sorrentino | Dic 7, 2014 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

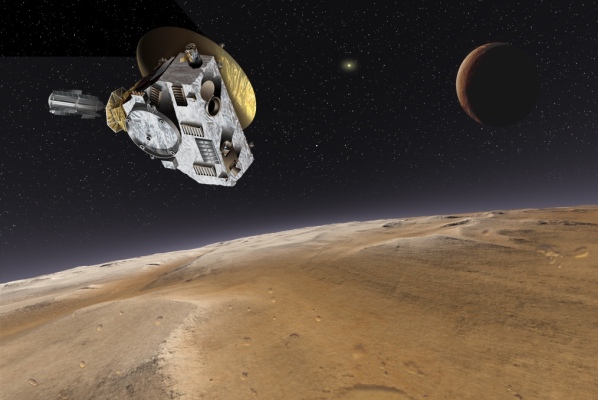

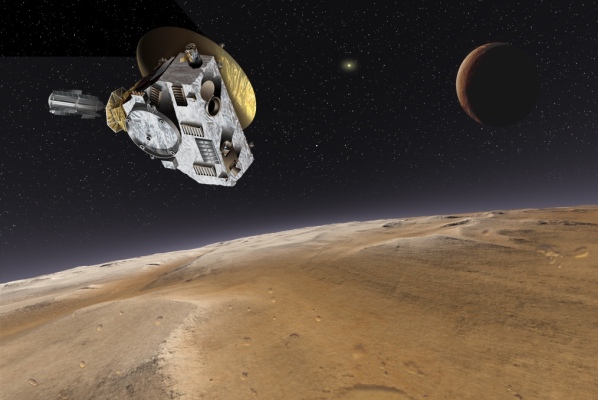

Sono trascorsi quasi nove anni dalla partenza della sonda New Horizons della Nasa, lanciata il 19 gennaio 2006 e diretta verso Plutone, ultimo avamposto del sistema solare nel frattempo declassato a pianetino ma pur sempre oggetto cosmico da indagare. Da allora ha percorso 4,8 miliardi di chilometri ed è arrivata quasi a destinazione avendo trascorso il 30 per cento del suo lungo viaggo in stato di ibernazione. Alle 21 ora italiana di sabato 6 dicembre 2014, come da programma, è stata risvegliata al suono della voce registrata del tenore inglese Russell Watson, che ha eseguito il brano “Where My Heart Will Take Me”. La conferma del ritorno all’attività e della riaccensione del cervello elettronico della sonda è arrivata alla Nasa attraverso il centro di controllo situato a Canberra, in Australia. Il segnale di riattivazione è stato captato quattro ore e 26 minuti, tempo necessario a percorrere la distanza che separa New Horizons dalla Terra, quando mancavano 260 milioni di chilometri al contatto ravvicinato con Plutone. La sonda si troverà alla minima distanza dal corpo planetario il 14 luglio 2015, ma avrà cominciato già a osservarlo insieme alle sue lune a partire da gennaio 2015. Le prime immagini in primo piano di Plutone sono attese a metà del mese di maggio. A bordo, tra i sette strumenti più importanti, c’è una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, uno spettrometro per lo studio dei gas e un apparato a onde radio che consente di analizzare l’atmosfera di Plutone. Lo studio di un pianeta nano ghiacciato, con un raggio di soli 1190 chilometri che orbita a una distanza 40 volte maggiore a quella che separa la Terra dal Sole, è fondamentale per ricostruire la formazione del sistema solare. Per la sonda New Horizons sarà solo una tappa perchè il suo viaggio proseguirà verso la cintura di Kuiper, la cosiddetta culla delle comete, all’interno della quale sono stati scoperti molti altri pianetini, che sarà oggetto di esplorazione prolungata dal 2016 al 2020. Una missione suggestiva e ambiziosa, che permetterà di addentrarsi nella regione più lontana e sconosciuta ai limiti del nostro sistema solare.

Sono trascorsi quasi nove anni dalla partenza della sonda New Horizons della Nasa, lanciata il 19 gennaio 2006 e diretta verso Plutone, ultimo avamposto del sistema solare nel frattempo declassato a pianetino ma pur sempre oggetto cosmico da indagare. Da allora ha percorso 4,8 miliardi di chilometri ed è arrivata quasi a destinazione avendo trascorso il 30 per cento del suo lungo viaggo in stato di ibernazione. Alle 21 ora italiana di sabato 6 dicembre 2014, come da programma, è stata risvegliata al suono della voce registrata del tenore inglese Russell Watson, che ha eseguito il brano “Where My Heart Will Take Me”. La conferma del ritorno all’attività e della riaccensione del cervello elettronico della sonda è arrivata alla Nasa attraverso il centro di controllo situato a Canberra, in Australia. Il segnale di riattivazione è stato captato quattro ore e 26 minuti, tempo necessario a percorrere la distanza che separa New Horizons dalla Terra, quando mancavano 260 milioni di chilometri al contatto ravvicinato con Plutone. La sonda si troverà alla minima distanza dal corpo planetario il 14 luglio 2015, ma avrà cominciato già a osservarlo insieme alle sue lune a partire da gennaio 2015. Le prime immagini in primo piano di Plutone sono attese a metà del mese di maggio. A bordo, tra i sette strumenti più importanti, c’è una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, uno spettrometro per lo studio dei gas e un apparato a onde radio che consente di analizzare l’atmosfera di Plutone. Lo studio di un pianeta nano ghiacciato, con un raggio di soli 1190 chilometri che orbita a una distanza 40 volte maggiore a quella che separa la Terra dal Sole, è fondamentale per ricostruire la formazione del sistema solare. Per la sonda New Horizons sarà solo una tappa perchè il suo viaggio proseguirà verso la cintura di Kuiper, la cosiddetta culla delle comete, all’interno della quale sono stati scoperti molti altri pianetini, che sarà oggetto di esplorazione prolungata dal 2016 al 2020. Una missione suggestiva e ambiziosa, che permetterà di addentrarsi nella regione più lontana e sconosciuta ai limiti del nostro sistema solare.

da Sorrentino | Dic 5, 2014 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Il primo volo della capsula Orion è iniziato come da programma alle 13:05 ora italiana di venerdì 5 dicembre 2014 dalla base di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Dopo quattro rinvii consecutivi, ultimo in ordine di tempo quello di giovedì 4 dicembre causato da un problema tecnico a una delle valvole del serbatoio a idrogeno oltre da forti venti, il primo veicolo sviluppato per trasferire l’uomo nello spazio, dopo il pensionamento degli Space Shuttle, ha effettuato con succeesso il test di validazione. In realtà Orion non è il sostituto delle navette riutilizzabili, ma un sistema di lancio sviluppato con l’obiettivo di trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre e permettere a un equipaggio di conquistare Marte. Orion ha esordito con un volo automatico, senza persone a bordo, e i primi astronauti dovrebbero essere occupare la capsula nel 2021 quando si ipotizza di catturare un asteroide e recuperarne campioni, per poi traguardare il Pianeta Rosso non prima del 2030. Lo spettacolo del lancio di Orion, ovvero il via alla missione Exploration Flight Test 1, avvenuto con la spinta del razzo Delta IV, ha richiamato intorno al Kennedy Space Center di Cape Canaveral la folla che mancava dai tempi del programma Apollo e del primo volo dello Space Shuttle avvenuto il 12 aprile 1981. Per una serie di coincidenze, il primo volo di Orion coincide con il 16esimo anniversario del lancio del primo modulo americano della Stazione spaziale internazionale, trasportato dallo shuttle Endeavour. Il programma della missione ha previsto due orbite complete intorno alla Terra a una quota massima di 5.793 chilometri e il rientro nell’atmosfera a una velocità di oltre 32mila chilometri orari con ammaraggio nell’oceano Pacifico dopo 4 ore e 24 minuti di volo e successivo recupero da parte delle navi della Marina Usa.

Il primo volo della capsula Orion è iniziato come da programma alle 13:05 ora italiana di venerdì 5 dicembre 2014 dalla base di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Dopo quattro rinvii consecutivi, ultimo in ordine di tempo quello di giovedì 4 dicembre causato da un problema tecnico a una delle valvole del serbatoio a idrogeno oltre da forti venti, il primo veicolo sviluppato per trasferire l’uomo nello spazio, dopo il pensionamento degli Space Shuttle, ha effettuato con succeesso il test di validazione. In realtà Orion non è il sostituto delle navette riutilizzabili, ma un sistema di lancio sviluppato con l’obiettivo di trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre e permettere a un equipaggio di conquistare Marte. Orion ha esordito con un volo automatico, senza persone a bordo, e i primi astronauti dovrebbero essere occupare la capsula nel 2021 quando si ipotizza di catturare un asteroide e recuperarne campioni, per poi traguardare il Pianeta Rosso non prima del 2030. Lo spettacolo del lancio di Orion, ovvero il via alla missione Exploration Flight Test 1, avvenuto con la spinta del razzo Delta IV, ha richiamato intorno al Kennedy Space Center di Cape Canaveral la folla che mancava dai tempi del programma Apollo e del primo volo dello Space Shuttle avvenuto il 12 aprile 1981. Per una serie di coincidenze, il primo volo di Orion coincide con il 16esimo anniversario del lancio del primo modulo americano della Stazione spaziale internazionale, trasportato dallo shuttle Endeavour. Il programma della missione ha previsto due orbite complete intorno alla Terra a una quota massima di 5.793 chilometri e il rientro nell’atmosfera a una velocità di oltre 32mila chilometri orari con ammaraggio nell’oceano Pacifico dopo 4 ore e 24 minuti di volo e successivo recupero da parte delle navi della Marina Usa.

Il passo successivo è rappresentato dallo sviluppo del nuovo e potente razzo vettore che prende il nome di Space Launch System (SLS), basato sulla propulsione fornita dall’Agenzia Spaziale Europea, che sarà sulla rampa di lancio nel 2018 con l’obiettivo di raggiungere e circumnavigare la Luna, sempre in modo automatico. L’ultima missione di un veicolo spaziale con astronauti a bordo in viaggio al di fuori dell’orbita terrestre risale a dicembre 1972 con Apollo 17, che rappresentò l’ultima tappa sulla Luna. Rispetto all’angusta capsula che permise all’uomo di mettere piede sul nostro satellite naturale, Orion può ospitare fino a sei astronauti e sarà utilizzabile per una decina di missioni. capsula Orion Multi-Purpose Crew Vehicle è sviluppata dalla Lockheed Martin.

Il passo successivo è rappresentato dallo sviluppo del nuovo e potente razzo vettore che prende il nome di Space Launch System (SLS), basato sulla propulsione fornita dall’Agenzia Spaziale Europea, che sarà sulla rampa di lancio nel 2018 con l’obiettivo di raggiungere e circumnavigare la Luna, sempre in modo automatico. L’ultima missione di un veicolo spaziale con astronauti a bordo in viaggio al di fuori dell’orbita terrestre risale a dicembre 1972 con Apollo 17, che rappresentò l’ultima tappa sulla Luna. Rispetto all’angusta capsula che permise all’uomo di mettere piede sul nostro satellite naturale, Orion può ospitare fino a sei astronauti e sarà utilizzabile per una decina di missioni. capsula Orion Multi-Purpose Crew Vehicle è sviluppata dalla Lockheed Martin.

da Sorrentino | Dic 1, 2014 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

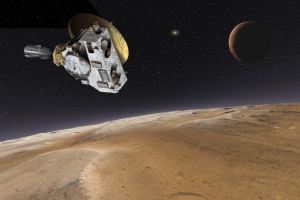

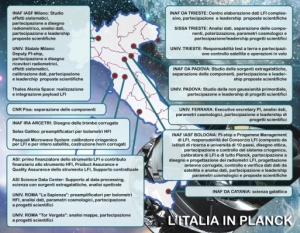

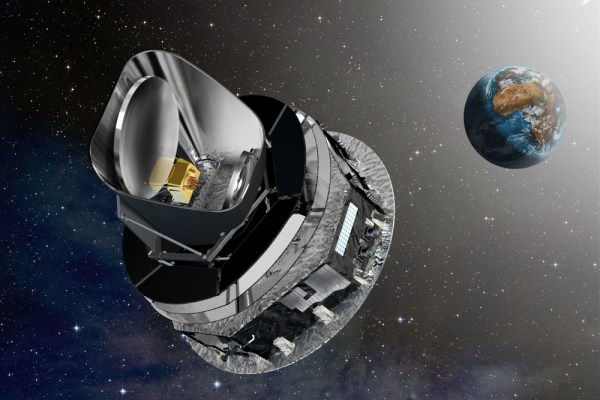

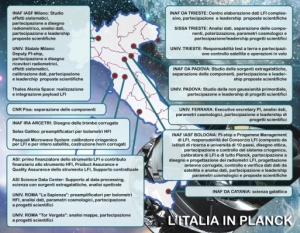

Presentate in anteprima mondiale a Ferrara le mappe della polarizzazione del fondo cosmico a microonde ottenute dal telescopio spaziale Planck, che confermano il modello standard dell’universo, ridimensionando le incongruenze fra modelli di derivazione astrofisica e modelli di derivazione cosmologica. Quando si sono accese le prime stelle? La materia oscura è andata incontro a un processo di annichilazione, processo che potrebbe aver lasciato tracce nella radiazione cosmica di fondo a microonde? Sono, questi, alcuni fra i tanti interrogativi irrisolti della cosmologia che le mappe in polarizzazione di Planck, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea per lo studio della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB, Cosmic Microwave Background), permettono da oggi d’iniziare ad aggredire in modo nuovo e promettente.

Presentate in anteprima mondiale a Ferrara le mappe della polarizzazione del fondo cosmico a microonde ottenute dal telescopio spaziale Planck, che confermano il modello standard dell’universo, ridimensionando le incongruenze fra modelli di derivazione astrofisica e modelli di derivazione cosmologica. Quando si sono accese le prime stelle? La materia oscura è andata incontro a un processo di annichilazione, processo che potrebbe aver lasciato tracce nella radiazione cosmica di fondo a microonde? Sono, questi, alcuni fra i tanti interrogativi irrisolti della cosmologia che le mappe in polarizzazione di Planck, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea per lo studio della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB, Cosmic Microwave Background), permettono da oggi d’iniziare ad aggredire in modo nuovo e promettente.

Risultati molto attesi da tutta la comunità scientifica, quelli racchiusi nelle mappe di Planck, sui quali sono stati chiamati a s confrontarsi oltre duecento scienziati giunti da tutto il mondo a convegno dall’1 a 5 dicembre nel capoluogo estense. Risultati ancora preliminari e non pubblicati, ma che già lasciano intravedere una ricostruzione dell’età oscura dell’universo in grado di smussare alcuni fra gli attriti fino a ora irrisolti tra il punto di vista dell’astrofisica e quello della cosmologia.

L’età oscura raccontata nelle nuove mappe di Planck è oscura in senso letterale: corrisponde al periodo buio che precede l’accensione delle prime stelle. Una lunga epoca che ha inizio circa 380 mila anni dopo il Big Bang, quando l’universo – con la formazione dei primi atomi d’idrogeno – divenne trasparente, permettendo così alla CMB d’attraversarlo e di giungere fino a noi, e che termina con la cosiddetta epoca di reionizzazione: ovvero la transizione all’epoca, in cui l’idrogeno non condensato in galassie è quasi completamente ionizzato. Transizione che si è soliti far coincidere, appunto, con l’epoca di formazione delle prime stelle, e sulla cui collocazione temporale le osservazioni astrofisiche – come quelle degli spettri dei quasar più lontani – non trovano corrispondenza nei risultati cosmologici ottenuti dal satellite WMAP della NASA.

Quand’è stato, dunque, che la luce delle stelle ha iniziato a fendere il buio dell’età oscura? «Il problema non è quando sono nate le prime stelle», precisa Gianfranco De Zotti, professore a contratto alla SISSA (Trieste) e associato all’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, «ma qual è la sorgente d’energia responsabile della reionizzazione. Il risultato di WMAP implica che questa transizione dev’essere avvenuta in un’epoca remota, quando l’età dell’universo era meno di mezzo miliardo di anni. Secondo le attuali conoscenze, a quest’epoca le galassie non erano in grado di produrre la transizione. Per spiegarla, quindi, si doveva ricorrere ad altre sorgenti di energia, introdotte ad hoc. I nuovi risultati di Planck indicano invece che la transizione può essere avvenuta parecchie centinaia di milioni di anni più tardi, e che può essere spiegata dall’emissione delle galassie. Questo configura uno scenario in cui le informazioni che vengono dalla cosmologia si raccordano elegantemente con quelle che vengono dall’astrofisica, rimuovendo (anche se non escludendo) la necessità di sorgenti esotiche di energia.»

I nuovi dati di Planck hanno poi qualcosa da dire anche riguardo alla materia oscura, e in particolare alla possibilità che le particelle di materia oscura possano annichilarsi tra loro. «Si tratta di un processo di annichilazione predetto da molti modelli teorici», spiega Silvia Galli, ricercatrice postdoc presso l’Institut d’Astrophysique di Parigi, «e del quale si potrebbero trovare i segni nella CMB. Ebbene, i dati in polarizzazione di Planck permettono di porre vincoli circa quattro volte più stringenti, rispetto ai precedenti esperimenti cosmologici, sulla possibilità che questo fenomeno avvenga, permettendoci di gettare nuova luce sulla natura di questa misteriosa componente dell’universo».

«È un fatto rimarchevole che la polarizzazione di Planck sia, in generale, ben compatibile con i risultati forniti dall’intensità della radiazione di fondo», nota Paolo Natoli, professore dell’Università di Ferrara e senior scientist di ASI Science Data Center, «risultati che sono oggi ancora più accurati rispetto a quelli della prima mappa, presentata del 2013. Per esempio, il numero delle famiglie di neutrini “viste” da Planck è oggi ben compatibile con il valore del modello standard della fisica delle particelle, che è pari a tre. Inoltre, Planck pone dei limiti notevoli sulla massa dei neutrini: già nel 2013 questi limiti erano già un fattore due migliori di quanto si possa fare con gli esperimenti terrestri, con Planck 2014 siamo arrivati ad un fattore tre.»

I nuovi risultati di Planck derivano principalmente dalle mappe della polarizzazione: una proprietà (come la lunghezza d’onda, o l’ampiezza) della radiazione elettromagnetica molto difficile da misurare nella CMB, ma cruciale per ricostruirne la storia, l’ambiente dal quale ha avuto origine e quello che si è trovata ad attraversare nel corso del suo lungo viaggio fino a noi, durato circa 13.8 miliardi di anni. Lo stato di polarizzazione della CMB cambia se essa incontra elettroni liberi lungo il suo percorso, quindi la sua misura fornisce informazioni sulla condizione, neutra o ionizzata, della materia che attraversa.

«Grazie al debole segnale contenuto nelle mappe in polarizzazione di Planck, stiamo finalmente iniziando a ricomporre l’intero puzzle della storia dell’universo, dalle fluttuazioni primordiali alla fine dell’età oscura. Questo senza più essere costretti a ricorrere a “tasselli esotici”, estranei al modello standard della cosmologia», sottolinea Reno Mandolesi, professore a contratto all’Università di Ferrara e associato INAF presso lo IASF di Bologna, nonché responsabile di uno dei due strumenti a bordo del satellite, il Low Frequency Instrument (LFI), finanziato dall’ASI e realizzato in gran parte in Italia. «I risultati presentati questa settimana a Ferrara verranno pubblicati entro la fine dell’anno, dunque fra poche settimane. All’esito di un lavoro lungo ed estremamente complesso, questo convegno è un’occasione preziosa di confronto con il resto della comunità scientifica mondiale. Per noi della collaborazione Planck, Ferrara rappresenta la continuazione di una straordinaria avventura, durata più venti anni. Un’avventura che ha messo – e ancora metterà, visto che abbiamo in programma un ulteriore appuntamento nel 2015 – a disposizione del mondo intero una quantità straordinaria di dati e informazioni.»

da Sorrentino | Nov 24, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Gli astronauti di Expetidion 42/43, Samantha Cristoforetti, Anton Shkaplerov e Terry Virts, hanno raggiunto la loro destinazione finale in meno di 5 ore e 48 minuti dopo il lancio, e dopo quattro orbite intorno al nostro pianeta, come è nel piano di volo della Soyuz. La navicella ha attraccato come previsto alle 03:49 (02:49 GMT) e il portello verso la loro nuova casa nello spazio è stato aperto alle 06:00 (05:00 GMT).

Gli astronauti di Expetidion 42/43, Samantha Cristoforetti, Anton Shkaplerov e Terry Virts, hanno raggiunto la loro destinazione finale in meno di 5 ore e 48 minuti dopo il lancio, e dopo quattro orbite intorno al nostro pianeta, come è nel piano di volo della Soyuz. La navicella ha attraccato come previsto alle 03:49 (02:49 GMT) e il portello verso la loro nuova casa nello spazio è stato aperto alle 06:00 (05:00 GMT).

Samantha ed i suoi compagni di viaggio sono stati accolti a bordo dal comandante NASA della Stazione, Barry Wilmore, e dai cosmonauti Yelena Serova ed Alexander Samokutyaev della Roscosmos. Appena due settimane fa, i tre residenti avevano salutato la Spedizione di cui faceva parte l’astronauta ESA Alexander Gerst.

Dopo l’arrivo sulla stazione spaziale, la prima chiamata con la mamma. Samantha Cristoferetti, la prima donna italiana nello spazio, racconta emozionata: “E’ molto meglio di come me lo sognavo”.

SAMANTHA CRISTOFORETTI IN COLLEGAMENTO DALLA ISS

Per maggiori informazioni sulla missione Futura di Samantha, consultate il sito www.esa.int/Futura

Aggiornamenti in diretta da Samantha e dai direttori di missione nel blog di missione “Avamposto42” via https://avamposto42.esa.int/

Potete anche seguire Samantha su Twitter: @astro_samantha

Samantha Cristoforetti ha svolto con successo la seconda sessione di esperimenti “Blind and Imagined /SLINK”: l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica prosegue così l’intensa attività scientifica e sperimentale della missione FUTURA, la seconda di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana. Le risorse della stazione spaziale, non ultimo il preziosissimo «tempo astronauta», necessarie a questa nuova sessione sperimentale, ulteriore rispetto a quelle previste e di grande importanza scientifica per gli sperimentatori, sono state rese disponibili all’ASI in eccedenza al dovuto, in virtù del paziente lavoro negoziale svolto dall’agenzia italiana e del proficuo clima di collaborazione costruito negli anni con la NASA e con l’ESA.

Samantha Cristoforetti ha svolto con successo la seconda sessione di esperimenti “Blind and Imagined /SLINK”: l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica prosegue così l’intensa attività scientifica e sperimentale della missione FUTURA, la seconda di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana. Le risorse della stazione spaziale, non ultimo il preziosissimo «tempo astronauta», necessarie a questa nuova sessione sperimentale, ulteriore rispetto a quelle previste e di grande importanza scientifica per gli sperimentatori, sono state rese disponibili all’ASI in eccedenza al dovuto, in virtù del paziente lavoro negoziale svolto dall’agenzia italiana e del proficuo clima di collaborazione costruito negli anni con la NASA e con l’ESA.