da Sorrentino | Nov 12, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

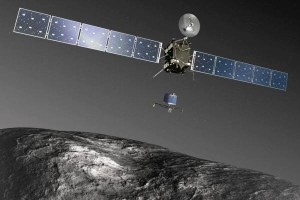

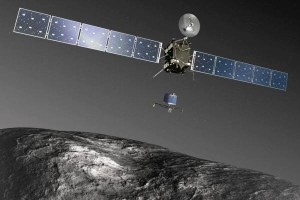

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il grande giorno della missione Rosetta: Alle 10:03 di mercoledì 12 novembre, un’ora e 28 minuti dopo la decisione finale di procedere alla discesa verso la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, è avvenuta la separazione del Philae dalla sonda madre Rosetta. Per la prima volta in assoluto nella storia, uno strumento costruito dall’uomo toccherà la superficie di una cometa. Philae è destinato a raggiungere tra le 16.30 e le 17.00 la superficie del corpo celeste, nel luogo di “accometaggio” battezzato ‘Agilkia’ in seguito a un social contest.

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il grande giorno della missione Rosetta: Alle 10:03 di mercoledì 12 novembre, un’ora e 28 minuti dopo la decisione finale di procedere alla discesa verso la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, è avvenuta la separazione del Philae dalla sonda madre Rosetta. Per la prima volta in assoluto nella storia, uno strumento costruito dall’uomo toccherà la superficie di una cometa. Philae è destinato a raggiungere tra le 16.30 e le 17.00 la superficie del corpo celeste, nel luogo di “accometaggio” battezzato ‘Agilkia’ in seguito a un social contest.

“Stiamo vivendo una fase storica importante per l’esplorazione spaziale – ha dichiarato il prof. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – e l’Italia è in prima linea con una presenza essenziale sia a bordo della sonda Rosetta sia del lander Philae. Un atterraggio morbido con un oggetto realizzato dall’uomo sulla superficie di una cometa è una sfida, mai tentata prima, da cui ci aspettiamo sorprese sulla storia dell’evoluzione del nostro sistema solare”.

Così come la stele di Rosetta ci ha dato la chiave di interpretazione dei geroglifici egizi, la sonda da cui prende il nome dovrebbe farci comprendere i segreti del sistema solare e dirci come i pianeti si sono formati. Nel segno dell’eredità egizie anche il nome del lander Philae, nome dell’isola in cui era eretto l’obelisco di File con iscrizione bilingue, e il sito di sbarco, Agilkia, l’isola sul Nilo dove furono trasferiti i reperti dei templi di File dopo la costruzione della diga di Assuan. Entrambi i nomi sono stati selezionati attraverso concorsi internazionali. Quello che portò al battesimo del lander fu vinta da una quindicenne lombarda, Serena Vismara, che oggi è un ingegnere aerospaziale. Durante i suoi dieci anni di viaggio Rosetta ha percorso più di 6.000 milioni di chilometri. Nel suo percorso si contano diversi “incontri”: la sonda ha sfruttato l’effetto “fionda gravitazionale” (gravity assist) una volta attorno a Marte e tre volte attorno alla Terra; ha avuto incontri ravvicinati (fly-by) con gli asteroidi “Steins” nel 2008 e “Lutetia” nel 2010. Dopo circa tre anni di ibernazione, nella parte più lontana dal sole, si è svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno, per proseguire il suo cammino verso la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, con cui ha avuto un rendez-vous lo scorso 6 agosto e sulla superficie della quale “atterrerà” il lander Philae, trasportato da Rosetta.

Rosetta è una missione dell’ESA con contributi dei suoi stati membri e della NASA. Il lander Philae è stato sviluppato da un consorzio internazionale a guida di DLR, MPS, CNES e ASI. La partecipazione italiana alla missione consiste in tre strumenti scientifici a bordo dell’orbiter: VIRTIS (Visual InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) sotto la responsabilità scientifica dell’IAPS (INAF Roma), GIADA (Grain Impact Analyser and Dust Accumulator) sotto la responsabilità scientifica dell’Università Parthenope di Napoli, e la WAC (Wide Angle Camera) di OSIRIS (Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) sotto la responsabilità scientifica dell’Università di Padova. A bordo del lander, è italiano il sistema di acquisizione e distribuzione dei campioni SD2 (Sampler Drill & Distribution), sotto la responsabilità scientifica del Politecnico di Milano, e il sottosistema dei pannelli solari. Fondamentale la partecipazione dell’industria italiana attraverso le aziende del gruppo Finmeccanica – Selex ES, Thales Alenia Space e Telespazio.

DIRETTA DELLA DISCESA DI PHILAE SULLA COMETA 67P/Churyumov Gerasimenko

da Sorrentino | Ott 31, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

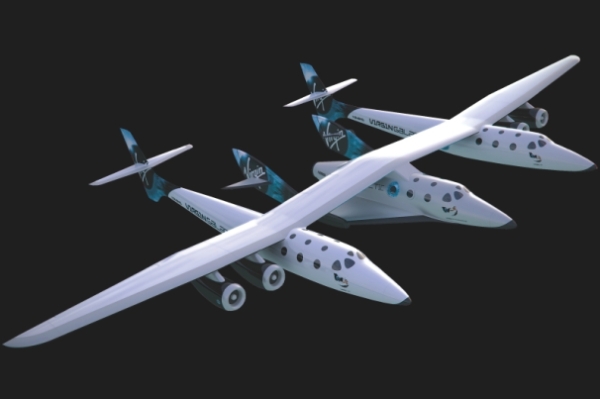

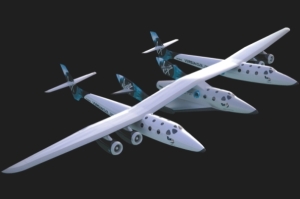

Lo SpaceShipTwo, la navetta progettata da Burt Rutan e in grado di toccare la fatidica quota di 100 km, la soglia dello spazio, doveva essere già in servizio secondo i programmi della Virgin Galactic, la società creata da Richard Branson, intenzionato a inaugurare lui stesso con la propria famiglia l’era del turismo spaziale a basso costo. In 700 hanno acquistato già il biglietto da 250mila dollari. Per vivere l’emozione dell’assenza di gravità e lo spettacolo della curvatura terrestre dovranno attendere un pò più del previsto. Il ritardo maggiorato è stato reso fatale dall’incidente occorso venerdì 31 ottobre 2014 alla SpaceShipTwo che, una volta staccatasi dalla nave madre WhiteKnightTwo che la trasporta a quasi 15 km di quota sul deserto del Mojave, è esplosa non appena i due piloti hanno comandato l’accensione del motore a razzo. Uno è deceduto, il 39enne Mike Alsbury, che condusse il primo volo planato il 10 ottobre 2010 e primo a raggiungere la velocità supersonica il 29 aprile 2013; l’altro è riuscito ad eiettarsi benché ferito in modo grave. Il volo sperimentale, primo dopo una pausa di nove mesi, serviva a testare un nuovo tipo di carburante associato a un sistema propulsivo modificato. In precedenza le prestazioni del motore a razzo ibrido, utilizzato nella prima serie di test e sviluppato da Sierra Nevada Corporation, non avevano convinto del tutto. Le cause dell’incidente sono oggetto di investigazione. La Virgin Galactic ha parlato di anomalia al momento dell’accensione del propulsore, che ha portato alla perdita della navicella. Lapidario il commento di George Whitesides, amministratore delegato della società, secondo il quale “conquistare lo spazio è un’impresa difficile e questo per noi è un giorno molto duro, ma andremo avanti”.

Lo SpaceShipTwo, la navetta progettata da Burt Rutan e in grado di toccare la fatidica quota di 100 km, la soglia dello spazio, doveva essere già in servizio secondo i programmi della Virgin Galactic, la società creata da Richard Branson, intenzionato a inaugurare lui stesso con la propria famiglia l’era del turismo spaziale a basso costo. In 700 hanno acquistato già il biglietto da 250mila dollari. Per vivere l’emozione dell’assenza di gravità e lo spettacolo della curvatura terrestre dovranno attendere un pò più del previsto. Il ritardo maggiorato è stato reso fatale dall’incidente occorso venerdì 31 ottobre 2014 alla SpaceShipTwo che, una volta staccatasi dalla nave madre WhiteKnightTwo che la trasporta a quasi 15 km di quota sul deserto del Mojave, è esplosa non appena i due piloti hanno comandato l’accensione del motore a razzo. Uno è deceduto, il 39enne Mike Alsbury, che condusse il primo volo planato il 10 ottobre 2010 e primo a raggiungere la velocità supersonica il 29 aprile 2013; l’altro è riuscito ad eiettarsi benché ferito in modo grave. Il volo sperimentale, primo dopo una pausa di nove mesi, serviva a testare un nuovo tipo di carburante associato a un sistema propulsivo modificato. In precedenza le prestazioni del motore a razzo ibrido, utilizzato nella prima serie di test e sviluppato da Sierra Nevada Corporation, non avevano convinto del tutto. Le cause dell’incidente sono oggetto di investigazione. La Virgin Galactic ha parlato di anomalia al momento dell’accensione del propulsore, che ha portato alla perdita della navicella. Lapidario il commento di George Whitesides, amministratore delegato della società, secondo il quale “conquistare lo spazio è un’impresa difficile e questo per noi è un giorno molto duro, ma andremo avanti”.

Le immagini diffuse dai circuiti televisivi della BBC mostrano l’improvvisa frammentazione in quota della navetta, cha di fatto non prende fuoco, come se l’accensione del motore avesse provocato un collasso strutturale. In altri termini, non c’è stata vera e propria disintegrazione. Motore e propellente sono stati sottoposti a cicli di prove a terra prima del test sperimentale in volo conclusosi con la perdita della SpaceShipTwo. Peraltro, Virgin Galactic non dispone di un’altra navetta uguale, che è ancora in fase di costruzione. Il turismo spaziale è una delle nuove frontiere del volo umano e questo incidente non contribuisce ad aumentare l’entusiasmo di quanti, potendoselo permettere economicamente, cullavano il sogno di regalarsi un viaggio di grande suggestione. Tuttavia, va ricordato come l’aviazione e l’astronautica abbiano pagato tributi rilevanti al progetto tecnologico, prima di raggiungere l’affidabilità in assoluta più elevata fra tutti i mezzi di trasporto con persone a bordo. Di certo non si può fare a meno di notare come un incidente arrivi a minare le prospettive di apertura dello spazio ai civili non professionisti. Il disastro dello Space Shuttle Challenger, in partenza da Cape Canaveral il 28 gennaio 1986, interruppe sul nascere l’idea di ospitare semplici cittadini, che avrebbero dovuto fungere da testimonal nel corso delle missioni, come Christa McAuliffe, la maestra statunitense che perì in quella tragica circostanza con il resto dell’equipaggio. La perdita della SpaceShipTwo ritarderà l’avvio dei voli a pagamento che dovranno consentire, per il momento a pochi privilegiati, di affacciarsi nello spazio. Lo spazioplano è stato concepito per trasportare sei passeggeri e due piloti. Il punto di apogeo è previsto a 110 km di quota. Il motore a razzo ibrido, in funzione dopo lo sganciamento del velivolo madre, deve funzionare per 70 secondi a una velocità massima di 4.200 km/orari fino a raggiungere per inerzia la soglia dello spazio. Il rientro avviene a bassa velocità rispetto alle tradizionali navicelle spaziali perché le estremità posteriori delle ali vengono ruotate verso l’alto di circa 65°, assicurando una maggiore resistenza aerodinamica e un assetto costante, evitando di sottoporre gli occupati a forti sollecitazioni e la struttura all’attrito con l’atmosfera sempre più densa in fase di discesa. Le ali vengono riportate nella configurazione standard una volta raggiunta l’altezza di 24 km, quando inizia il volo planato che riporta la navetta nella base di partenza.

Le immagini diffuse dai circuiti televisivi della BBC mostrano l’improvvisa frammentazione in quota della navetta, cha di fatto non prende fuoco, come se l’accensione del motore avesse provocato un collasso strutturale. In altri termini, non c’è stata vera e propria disintegrazione. Motore e propellente sono stati sottoposti a cicli di prove a terra prima del test sperimentale in volo conclusosi con la perdita della SpaceShipTwo. Peraltro, Virgin Galactic non dispone di un’altra navetta uguale, che è ancora in fase di costruzione. Il turismo spaziale è una delle nuove frontiere del volo umano e questo incidente non contribuisce ad aumentare l’entusiasmo di quanti, potendoselo permettere economicamente, cullavano il sogno di regalarsi un viaggio di grande suggestione. Tuttavia, va ricordato come l’aviazione e l’astronautica abbiano pagato tributi rilevanti al progetto tecnologico, prima di raggiungere l’affidabilità in assoluta più elevata fra tutti i mezzi di trasporto con persone a bordo. Di certo non si può fare a meno di notare come un incidente arrivi a minare le prospettive di apertura dello spazio ai civili non professionisti. Il disastro dello Space Shuttle Challenger, in partenza da Cape Canaveral il 28 gennaio 1986, interruppe sul nascere l’idea di ospitare semplici cittadini, che avrebbero dovuto fungere da testimonal nel corso delle missioni, come Christa McAuliffe, la maestra statunitense che perì in quella tragica circostanza con il resto dell’equipaggio. La perdita della SpaceShipTwo ritarderà l’avvio dei voli a pagamento che dovranno consentire, per il momento a pochi privilegiati, di affacciarsi nello spazio. Lo spazioplano è stato concepito per trasportare sei passeggeri e due piloti. Il punto di apogeo è previsto a 110 km di quota. Il motore a razzo ibrido, in funzione dopo lo sganciamento del velivolo madre, deve funzionare per 70 secondi a una velocità massima di 4.200 km/orari fino a raggiungere per inerzia la soglia dello spazio. Il rientro avviene a bassa velocità rispetto alle tradizionali navicelle spaziali perché le estremità posteriori delle ali vengono ruotate verso l’alto di circa 65°, assicurando una maggiore resistenza aerodinamica e un assetto costante, evitando di sottoporre gli occupati a forti sollecitazioni e la struttura all’attrito con l’atmosfera sempre più densa in fase di discesa. Le ali vengono riportate nella configurazione standard una volta raggiunta l’altezza di 24 km, quando inizia il volo planato che riporta la navetta nella base di partenza.

da Sorrentino | Ott 29, 2014 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Immediati contatti sono stati avviati dall’Agenzia spaziale Italiana con la NASA per attivare da subito tutte le procedure necessarie per assicurare la ripianificazione di due dei nove esperimenti destinati alla missione FUTURA di Samantha Cristoforetti, andati persi con l’incidente del lanciatore Antares esploso sei secondi dopo il lancio. Per le due sperimentazioni della missione FUTURA gli obiettivi scientifici saranno preservati grazie all’impegno dell’ASI che con i propri tecnici e i ricercatori può contare sulla disponibilità di modelli di volo di riserva. L’hardware andato perduto nell’esplosione di Orbital3 apparteneva ai due esperimenti italiani Wearable Monitoring e Drain Brain. Il primo è dedicato allo studio dell’attività cardiaca degli astronauti durante il sonno, mentre l’altro è uno strumento, non invasivo, di monitoraggio del flusso venoso in condizioni di microgravità.

Immediati contatti sono stati avviati dall’Agenzia spaziale Italiana con la NASA per attivare da subito tutte le procedure necessarie per assicurare la ripianificazione di due dei nove esperimenti destinati alla missione FUTURA di Samantha Cristoforetti, andati persi con l’incidente del lanciatore Antares esploso sei secondi dopo il lancio. Per le due sperimentazioni della missione FUTURA gli obiettivi scientifici saranno preservati grazie all’impegno dell’ASI che con i propri tecnici e i ricercatori può contare sulla disponibilità di modelli di volo di riserva. L’hardware andato perduto nell’esplosione di Orbital3 apparteneva ai due esperimenti italiani Wearable Monitoring e Drain Brain. Il primo è dedicato allo studio dell’attività cardiaca degli astronauti durante il sonno, mentre l’altro è uno strumento, non invasivo, di monitoraggio del flusso venoso in condizioni di microgravità.

«L’incidente dimostra che – ricorda il presidente della agenzia Spaziale Italiana, prof Roberto Battiston – benché l’accesso allo spazio possa sembrare ormai una attività di ordinaria quotidianità, si tratta in realtà ogni volta di una sfida tecnologica, il cui risultato è pur sempre suscettibile di rischio incidente, analogamente a quanto avviene con i sistemi di trasporto a terra. Grazie alla flotta di veicoli che serve la Stazione Spaziale, non ci saranno conseguenze sulle attività dell’equipaggio e neanche per le attività scientifiche nazionali a bordo».

da Sorrentino | Set 15, 2014 | Missioni, Primo Piano

L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato a Parigi il sito di atterraggio principale e quello di backup per il lander Philae, il lander che la sonda Rosetta rilascerà l’11 novembre 2014 sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. È la prima volta in assoluto nella storia che viene pianificato un atterraggio su una cometa. A eseguirlo un mezzo spaziale realizzato con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’industria aerospaziale nazionale. “Quella di Philae è un’impresa mai tentata prima. È rischiosa, ma sarà un punto di svolta nelle attività di esplorazione dell’universo che resterà – ha dichiarato il prof. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – come passo fondamentale che non dimenticheremo, per il quale abbiamo la soddisfazione di sottolineare il grande contributo messo in campo dall’Italia attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana”.

L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato a Parigi il sito di atterraggio principale e quello di backup per il lander Philae, il lander che la sonda Rosetta rilascerà l’11 novembre 2014 sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. È la prima volta in assoluto nella storia che viene pianificato un atterraggio su una cometa. A eseguirlo un mezzo spaziale realizzato con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’industria aerospaziale nazionale. “Quella di Philae è un’impresa mai tentata prima. È rischiosa, ma sarà un punto di svolta nelle attività di esplorazione dell’universo che resterà – ha dichiarato il prof. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – come passo fondamentale che non dimenticheremo, per il quale abbiamo la soddisfazione di sottolineare il grande contributo messo in campo dall’Italia attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana”.

Il 6 agosto scorso Rosetta aveva perfettamente centrato l’obiettivo: il rendez-vous con la «sua» cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, da cui la separavano solo 100 km. Da allora gli scienziati e gli ingegneri della missione hanno studiato attentamente i possibili siti di atterraggio per Philae. Nelle prime due settimane in orbita intorno alla cometa, la sonda ha collezionato informazioni preziose, mediante gli strumenti OSIRIS, VIRTIS, GIADA, MIRO, ALICE e ROSINA. Il Landing Site Selection Group, costituito da scienziati e tecnici responsabili per la gestione del lander Philae, ha così potuto selezionare cinque siti per l’atterraggio del lander Philae, che sono stati presentati lo scorso 25 agosto. Nel frattempo, la sonda Rosetta ha continuato ad osservare la cometa avvicinandosi a meno di 50 km dalla superficie, permettendo osservazioni più dettagliate dei siti selezionati.

Nel corso di un meeting svoltosi tra il 13 e il 14 settembre, dalla rosa dei cinque è stato selezionato il luogo principale che verrà proposto allo SC di Philae e ad ESA come sito di atterraggio per Philae (l’adozione finale è prevista ad ottobre). Il sito identificato è noto al momento come Sito J.

Cosa ha reso questo luogo «ideale» per il landing? “Il Sito J è quello che meglio tra tutti riesce a coniugare le esigenze degli scienziati con i vincoli di sistema e della dinamica di volo” – riferisce Mario Salatti, co-Project Manager per il lander Philae – “il tempo di discesa dal momento di distacco dall’orbiter all’atterraggio è di poco più di 7 ore e permette di svolgere le operazioni pianificate nella prima sequenza di investigazioni con l’energia a disposizione nelle batterie e con l’energia solare garantita dalle buone condizioni di illuminazione (circa 7 ore, seguite da 5 di buio) di questo sito. La visibilità dell’orbiter è adeguata perché tutti i dati raccolti vengano scaricati sul satellite, nonché per il successo dell’esperimento CONSERT (condiviso tra orbiter e lander). In base alle informazioni disponibili sulle asperità presenti, i cambi di inclinazione e le simulazioni del comportamento dell’apparato di atterraggio, il sito J fornisce migliori garanzie rispetto agli altri, ma si deve tenere bene a mente che l’atterraggio è un processo molto rischioso. Se si avrà successo, Philae e i suoi strumenti avranno l’opportunità di studiare la sostanza di cui le comete sono costituite nella sua struttura originaria, in quanto questo sito pare essere coperto meno di altri dal materiale ricaduto dalle fasi di attività precedenti”.

Oltre al sito primario, è stato individuato un sito di back-up: il Sito C. “Il processo che ha portato all’annuncio odierno è un mirabile esempio di cooperazione internazionale e interdisciplinare” – continua Salatti – “in poco più di un mese dall’arrivo alla cometa, la miriade di dati raccolti da Rosetta è stata processata a tempo di record per permettere a tecnici e scienziati di operare una scelta così importante per Philae in maniera consapevole e condivisa”.

Rosetta è una missione dell’ESA con contributi dei suoi stati membri e della NASA. Il lander Philae è stato sviluppato da un consorzio internazionale a guida di DLR, MPS, CNES e ASI. La partecipazione italiana alla missione consiste in tre strumenti scientifici a bordo dell’orbiter: VIRTIS (Visible InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) sotto la responsabilità scientifica dell’IAPS (INAF Roma), GIADA (Grain Impact Analyser and Dust Accumulator) sotto la responsabilità scientifica dell’Università Parthenope di Napoli, e la WAC (Wide Angle Camera) di OSIRIS (Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) sotto la responsabilità scientifica dell’Università di Padova. A bordo del lander, è italiano il sistema di acquisizione e distribuzione dei campioni SD2 (Sampler Drill & Distribution), sotto la responsabilità scientifica del Politecnico di Milano, ed il sottosistema dei pannelli solari. La sinergia tra industria, ricerca e università ha permesso di mettere in campo una sinergia in grado di dare una impronta fondamentale alla missione. La componente industriale italiana ha visto impegnate le aziende Finmeccanica Selex ES, Telespazio e Thales Alenia Space, oltre al CISAS dell’Università di Padova, e si è distinta nella realizzazione degli strumenti scientifici, della Navigation camera, dei sensori stellari e dei pannelli solari della sonda, nonché nella integrazione dell’orbiter di Rosetta.

da Sorrentino | Ago 5, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il giorno dell’appuntamento : il 6 agosto la sonda Rosetta incontra la “sua” cometa, 67P/Churyumov-Gerasimenko, sulla quale rilascerà il lander Philae. Lanciata il 2 marzo 2004 da Kourou, nella Guiana Francese, Rosetta ha percorso più di 6 miliardi di chilometri milioni. La sonda ha sfruttato l’effetto “fionda gravitazionale” (gravity assist) una volta attorno a Marte e tre volte attorno alla Terra; inoltre ha avuto incontri ravvicinati (fly-by) con gli asteroidi “Steins” nel 2008 e “Lutetia” nel 2010. Il suo percorso è poi proseguito in stato di ibernazione: quando ha viaggiato verso l’orbita di Giove, dove i suoi pannelli solari, non potevano garantire sufficiente energia per gli strumenti ed apparati di bordo, Rosetta è stata messa in profondo letargo per 31 mesi. Si è poi svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno e senza segnali provenienti dalla Terra, il 20 gennaio 2014. Dopo il risveglio, Rosetta ha proseguito l’avventura alla volta della tappa finale e principale del suo epico viaggio: la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, che scorterà nel suo avvicinamento al Sole fino alla fine del 2015, con l’obiettivo di effettuare una serie di indagini dettagliate sulle caratteristiche del nucleo e sulla superficie su cui atterrerà il lander Philae.

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il giorno dell’appuntamento : il 6 agosto la sonda Rosetta incontra la “sua” cometa, 67P/Churyumov-Gerasimenko, sulla quale rilascerà il lander Philae. Lanciata il 2 marzo 2004 da Kourou, nella Guiana Francese, Rosetta ha percorso più di 6 miliardi di chilometri milioni. La sonda ha sfruttato l’effetto “fionda gravitazionale” (gravity assist) una volta attorno a Marte e tre volte attorno alla Terra; inoltre ha avuto incontri ravvicinati (fly-by) con gli asteroidi “Steins” nel 2008 e “Lutetia” nel 2010. Il suo percorso è poi proseguito in stato di ibernazione: quando ha viaggiato verso l’orbita di Giove, dove i suoi pannelli solari, non potevano garantire sufficiente energia per gli strumenti ed apparati di bordo, Rosetta è stata messa in profondo letargo per 31 mesi. Si è poi svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno e senza segnali provenienti dalla Terra, il 20 gennaio 2014. Dopo il risveglio, Rosetta ha proseguito l’avventura alla volta della tappa finale e principale del suo epico viaggio: la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, che scorterà nel suo avvicinamento al Sole fino alla fine del 2015, con l’obiettivo di effettuare una serie di indagini dettagliate sulle caratteristiche del nucleo e sulla superficie su cui atterrerà il lander Philae.

«Il rendez-vous di Rosetta con la cometa è un momento particolamente importante per la storia dell’esplorazione dell’Universo – ha dichiarato il prof. Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – Ci aspettiamo molte informazioni sulla formazione del nostra sistema solare. La sonda Rosetta rappresenta uno dei molti fronti di impegno per l’ASI in campo internazionale ed europeo: a questa missione, una delle Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’ESA, l’ASI partecipa fornendo all’Orbiter Rosetta due strumenti a guida scientifica Italiana e un sostanziale contributo ad un terzo, a guida tedesca. Inoltre l’ASI con il DLR ed il CNES, ed altri partner europei, hanno progettato e realizzato Philae, il Lander che all’inizio di quest’inverno atterrerà sulla cometa; un’impresa mai tentata prima».

Dopo il primo appuntamento del 6 agosto, la sonda e la cometa viaggeranno insieme, raggiungendo il perielio nell’agosto del 2015 per poi allontanarsi dal Sole. Il lander Philae sarà consegnato alla superficie della cometa nel novembre 2014. Rosetta sarà in grado di comunicare e inviare dati scientifici fino a dicembre del 2015: come la famosa Stele di Rosetta e l’obelisco di Philae, la sonda europea andrà a caccia di importanti informazioni capaci di farci decifrare gli enigmi del complesso linguaggio della nebulosa protoplanetaria che ha costruito i mattoni che hanno formato il nostro Sistema Solare.

Rosetta è una missione dell’ESA con contributi dei suoi stati membri e della NASA. Il lander Philae è stato sviluppato da un consorzio internazionale a guida di DLR, MPS, CNES e ASI. La partecipazione italiana alla missione consiste in tre strumenti scientifici a bordo dell’orbiter: VIRTIS (Visual InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) sotto la responsabilità scientifica dell’IAPS (INAF Roma), GIADA (Grain Impact Analyser and Dust Accumulator) sotto la responsabilità scientifica dell’Università Parthenope di Napoli, e la WAC (Wide Angle Camera) di OSIRIS (Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) sotto la responsabilità scientifica dell’Università di Padova. A bordo del lander, sono italiani il sistema di acquisizione e distribuzione dei campioni SD2 (Sampler Drill & Distribution), sotto la responsabilità scientifica del Politecnico di Milano, e il sottosistema dei pannelli solari.

La sonda è stata progettata da Airbus Defence and Space (già Astrium) in qualità di prime contractor. Thales Alenia Space, ha preso parte alla missione Rosetta in qualità di contraente principale per le attività di assemblaggio, integrazione e prove del satellite e per la campagna di lancio, per le quali ha provveduto anche alla definizione ed all’approvvigionamento delle attrezzature meccaniche ed elettriche di supporto a Terra. Di particolare rilevanza è stata la verifica delle funzionalità operative autonome di cui è dotata la sonda in quanto, a causa delle notevole distanza da Terra, i segnali radio impiegano oltre 20 minuti per raggiungerla e altrettanti per arrivare al centro di controllo ESA di Darmstadt (Germania). Thales Alenia Space ha inoltre realizzato lo speciale trasponditore digitale di bordo del satellite, operante in banda S e X, essenziale per il collegamento tra la sonda e la Terra. Gli strumenti scientifici a bordo della sonda permetteranno di studiare la superficie della cometa, la composizione, la distribuzione di temperatura, di analizzare la natura dei gas e delle polveri emesse dal nucleo e la loro interazione con il vento solare.

da Sorrentino | Lug 30, 2014 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Successo per il primo esempio di esperimento relativo all’onda chimica in microgravità. E’ denominato Chemical Wave In Soret effect (CWIS) l’esperimento proposto da un gruppo di studenti campani di ingegneria aerospaziale per il programma REXUS (Rocket Experiments for University Students – https://www.rexusbexus.net), organizzato da SNSB (Swedish National Space Board) e DLR (German Aerospace Center) in collaborazione con ESA (European Space Agency) e EuroLaunch, che consente di compiere test a bordo di un razzo sonda in grado di raggiungere una quota di 90 km.

Successo per il primo esempio di esperimento relativo all’onda chimica in microgravità. E’ denominato Chemical Wave In Soret effect (CWIS) l’esperimento proposto da un gruppo di studenti campani di ingegneria aerospaziale per il programma REXUS (Rocket Experiments for University Students – https://www.rexusbexus.net), organizzato da SNSB (Swedish National Space Board) e DLR (German Aerospace Center) in collaborazione con ESA (European Space Agency) e EuroLaunch, che consente di compiere test a bordo di un razzo sonda in grado di raggiungere una quota di 90 km.

L’esperimento per il lancio del vettore ESA è stato selezionato nel Dicembre 2012 e si è svolto nella campagna di lancio a Kiruna (Svezia) alla fine di maggio 2014. La presentazione dei risultati dell’esperimento, e dello strumento ingegneristico attraverso il quale è stato realizzato, è avvenuto nella sede del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) di Capua, con la partecipazione di Luigi Carrino, Presidente del CIRA e del Distretto Aerospaziale della Campania, Raffaele Savino, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e del team degli ingegneri e ricercatori.

La missione si è svolta con successo: il razzo sonda è atterrato con l’ausilio di un paracadute a circa 40 km dal luogo del lancio (Kiruna in Svezia) ed il modulo è stato recuperato in perfette condizioni. Il team di CWIS ha potuto acquisire immagini e dati registrati dal computer collocato a bordo del modulo ed avviare, quindi, la complessa fase di analisi dei risultati ottenuti. L’esperimento scientifico riguardava lo studio della variazione della concentrazione dei componenti costituenti una miscela binaria, per effetto di un gradiente termico. L’utilizzo di un razzo sonda ha consentito di ridurre gli effetti dovuti all’accelerazione gravitazionale che disturbano la visualizzazione del fenomeno. Il progetto di valenza internazionale pluripremiato, nel settembre del 2013, nel corso di del convegno internazionale EOS Topical Meetings, svoltosi a Capri e dedicato ai microsistemi ottici, ha ricevuto anche il riconoscimento da parte del Distretto Aerospaziale della Campania(DAC) che ha messo a disposizione la consulenza scientifica, gli spazi ed i laboratori della rete DAC, oltre ad un sostegno economico, per consentire loro di continuare la ricerca.

“Il risultato ottenuto da questi ragazzi in un contest internazionale con il quale si sono misurati, dimostrando non solo di avere un’ottima idea scientifica, ma anche di essere capaci di progettarla, realizzarla e gestirla, rende orgoglioso tutto il mondo aerospaziale campano, confermando la tradizionale vocazione della nostra Regione in questo settore. Questi brillanti studenti rappresentano un’eccellenza che va sostenuta e valorizzata per aiutarla a consolidarsi” – ha dichiarato Luigi Carrino nel corso della conferenza.

Il Team CWIS è costituito da studenti e ricercatori dell’Università di Napoli Federico II (UniNa) e dell’Université libre de Bruxelles (ULB): Wassilis Tzevelecos (ULB – UniNa), Santolo Manzone (UniNa), Antonio Pugliese (UniNa), Luigi De Filippis (UniNa), Bruno Alfano (UniNa), Fabrizio Mancino (UniNa), Valerio Cestrone (UniNa), William Runge (ULB), Olivier Desenfans (ULB). La realizzazione dell’esperimento è stata resa possibile nell’arco di circa 18 mesi grazie al supporto di un network di enti ed aziende private del settore che hanno creduto nel progetto finanziando parte delle spese oppure fornendo componenti di alta qualità. La lista completa è consultabile al link: https://cwis.altervista.org/index.php?q=partners

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il grande giorno della missione Rosetta: Alle 10:03 di mercoledì 12 novembre, un’ora e 28 minuti dopo la decisione finale di procedere alla discesa verso la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, è avvenuta la separazione del Philae dalla sonda madre Rosetta. Per la prima volta in assoluto nella storia, uno strumento costruito dall’uomo toccherà la superficie di una cometa. Philae è destinato a raggiungere tra le 16.30 e le 17.00 la superficie del corpo celeste, nel luogo di “accometaggio” battezzato ‘Agilkia’ in seguito a un social contest.

Dopo un viaggio lungo dieci anni, è arrivato il grande giorno della missione Rosetta: Alle 10:03 di mercoledì 12 novembre, un’ora e 28 minuti dopo la decisione finale di procedere alla discesa verso la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, è avvenuta la separazione del Philae dalla sonda madre Rosetta. Per la prima volta in assoluto nella storia, uno strumento costruito dall’uomo toccherà la superficie di una cometa. Philae è destinato a raggiungere tra le 16.30 e le 17.00 la superficie del corpo celeste, nel luogo di “accometaggio” battezzato ‘Agilkia’ in seguito a un social contest.