da Sorrentino | Gen 20, 2014 | Attualità, Missioni, Primo Piano

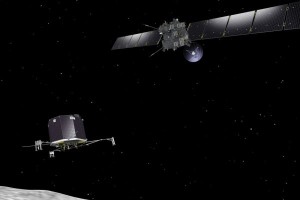

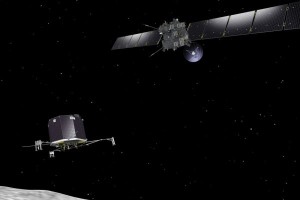

Finito il letargo nello spazio siderale della sonda Rosetta, progettata e realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il contributo rilevante dell’industria aerospaziale italiana e in particolare di Thales Alenia Space che ne ha curato l’assemblaggio e l’integrazione. Rosetta, lanciata il 2 marzo 2004 dallo spazio porto europeo di Kourou con il vettore Ariane, si dirige verso la cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko che intercetterà nel mese di novembre 2014 per effettuare un rendez-vous con il suo nucleo, lungo 4 km e largo 2, su cui farà poi scendere un lander ribattezzato Philae, anch’esso concepito in Italia. Una missione di straordinaria portata scientifica, dopo quella della sonda europea Giotto che nel 1986 incrociò la cometa di Halley, perchè si tratta del primo oggetto costruito dall’uomo a posarsi su un oggetto tra quelli provenienti dalla nube di Oort ai confini del sistema solare, che conserva tracce e memoria dell’universo antico. Philae reca un piccolo laboratorio per l’analisi chimico-fisico che permetterà di studiare a fondo le caratteristiche del nucleo cometeario e la sua struttura interna, raccogliendo informazioni uniche e utili a ricostruire l’origine delle comete e dello stesso sistema solare, vale a dire 4,6 miliardi di anni fa. Sarà interessante capire cosa avviene nel nucleo di una cometa mentre si avvicina al Sole e il lander Philae potrà registrare tutti i cambiamenti che si produrranno.

Finito il letargo nello spazio siderale della sonda Rosetta, progettata e realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il contributo rilevante dell’industria aerospaziale italiana e in particolare di Thales Alenia Space che ne ha curato l’assemblaggio e l’integrazione. Rosetta, lanciata il 2 marzo 2004 dallo spazio porto europeo di Kourou con il vettore Ariane, si dirige verso la cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko che intercetterà nel mese di novembre 2014 per effettuare un rendez-vous con il suo nucleo, lungo 4 km e largo 2, su cui farà poi scendere un lander ribattezzato Philae, anch’esso concepito in Italia. Una missione di straordinaria portata scientifica, dopo quella della sonda europea Giotto che nel 1986 incrociò la cometa di Halley, perchè si tratta del primo oggetto costruito dall’uomo a posarsi su un oggetto tra quelli provenienti dalla nube di Oort ai confini del sistema solare, che conserva tracce e memoria dell’universo antico. Philae reca un piccolo laboratorio per l’analisi chimico-fisico che permetterà di studiare a fondo le caratteristiche del nucleo cometeario e la sua struttura interna, raccogliendo informazioni uniche e utili a ricostruire l’origine delle comete e dello stesso sistema solare, vale a dire 4,6 miliardi di anni fa. Sarà interessante capire cosa avviene nel nucleo di una cometa mentre si avvicina al Sole e il lander Philae potrà registrare tutti i cambiamenti che si produrranno.

Il 20 gennaio 2014, come da programma, Rosetta si è risvegliata dopo 957 giorni di ibernazione nello spazio profondo. Il primo segnale di avvenuta riaccensione dei sistemi di bordo è stato ricevuto dal Centro Europeo Operazioni Spaziali (ESOC – European Space Operations Centre) dell’ESA a Darmstadt in Germania. Dal suo lancio Rosetta ha viaggiato ad una distanza di quasi 800 milioni di km dal sole e vicino all’orbita di Giove, passando tre volte vicino alla Terra ed un volta vicino a Marte, e passando accanto a due asteroidi: Steins nel 2008 e Lutetia nel 2010. I 31 mesi di ibernazione hanno permesso di risparmiare energia preziosa per il prosieguo del volo interplanetario. La grande distanza dal Sole non avrebbe permesso di accumulare attraverso i pannelli di bordo tutta l’energia necessaria a garantire continuità di funzionamento agli apparati di bordo per tutta la fase di transizione che precede il contatto. Per questo motivo tecnici e scienziati dell’ESA hanno optato per lo spegnimento e la riaccensione programmati.

L’atteso segnale di risposta da Rosetta è arrivato poco prima delle 20:00 (ora italiana), scandito da un memorabile tweet.

Al risveglio di Rosetta ha assistito tutta la comunità scientifica dell’Agenzia Spaziale Europea. Al Centro Europeo Operazioni Spaziali erano presenti Jean-Jacques Dordain, Direttore Generale ESA; Matthew Taylor, scienziato progetto ESA Rosetta; Paolo Ferri, Capo Operazioni Missioni ESA; Andrea Accomazzo, responsabile delle operazioni di Rosetta per l’ESA.

da Sorrentino | Gen 9, 2014 | Attualità, Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

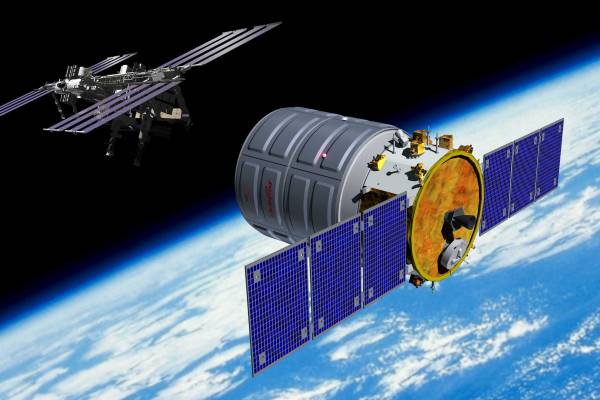

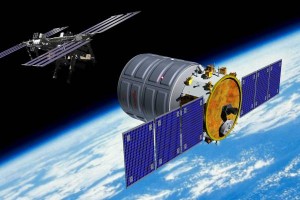

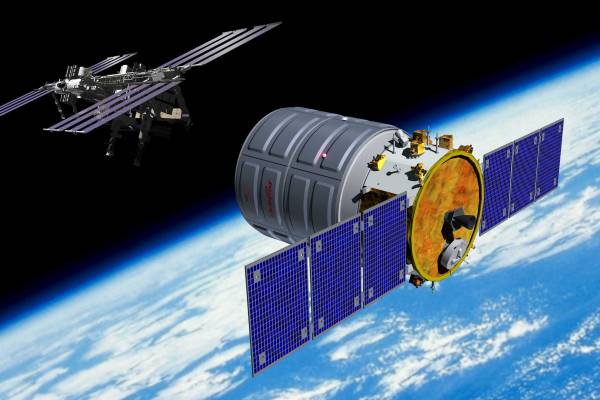

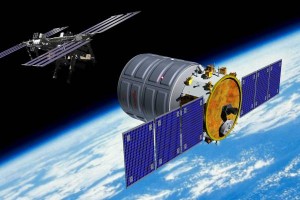

Il modulo di rifornimento Cygnus, destinato a trasportare materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in orbita dopo un’attesa di venti giorni. Il lancio, a bordo del razzo Antares della società americana “Orbital Sciences Corporation”, è avvenuto giovedì 9 gennaio 2014 alle 19,08 (ora italiana) dalla base americana di Wallops, sulla costa atlantica della Virginia, la stessa dove mezzo secolo fa partì il “San Marco 1”, primo satellite italiano progettato dal professor Luigi Broglio. Il modulo pressurizzato Cygnus, alla seconda missione dopo quella dimostrativa effettuata nel settembre 2013 durante la permanenza a bordo della ISS dell’astronauta Luca Parmitano, è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space e trasporta circa 1400 kg di carico comprendente attrezzature di ricerca e materiale per esperimenti, computer, vestiario, equipaggiamento vario e anche frutta fresca per i sei componenti dell’equipaggio. Cygnus, il cui attracco al Nodo 2 della ISS è previsto a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, è intitolato all’astronauta Charles Gordon Fullerton, scomparso nell’estate 2013, che dopo aver pilotato il prototipo dello Space Shuttle, l’Enterprise, fu assegnato sempre in qualità di pilota alla terza missione STS nel 1982 e comandò la missione 19 nel 1985. La missione 2 di Cygnus avrebbee dovuto prendere il via il 19 dicembre 2013, ma il lancio era stato rimandato a causa del guasto di una pompa del circuito di raffreddamento della ISS che aveva reso necessarie due attività extraveicolari condotte dagli astronauti americani Rick Mastracchio e Mike Hopkins, componenti della Expedition 38. Una volta sulla rampa il 4 gennaio, si deciso un ulteriore rinvio a causa delle temperature estremamente basse che hanno caratterizzato il clima meteorologico degli Stati Uniti. Infine un’attesa di altre 24 ore di 24 ore suggerita dall’intensa attività solare che avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di bordo. Una volta vicino al complesso orbitale, Cygnus verrà catturato dal braccio robotico CanadArm2 e accostato al Nodo 2 per l’attracco. La missione è seguita costantemente dal Mission Support Center di ALTEC con sede a Torino. Dopo circa 30 giorni di permanenza sulla ISS, il modulo Cygnus con a bordo i materiali di scarto prodotti a bordo della stazione, si sgancerà per disintegrarsi durante la fase di rientro in atmosfera.

Il modulo di rifornimento Cygnus, destinato a trasportare materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in orbita dopo un’attesa di venti giorni. Il lancio, a bordo del razzo Antares della società americana “Orbital Sciences Corporation”, è avvenuto giovedì 9 gennaio 2014 alle 19,08 (ora italiana) dalla base americana di Wallops, sulla costa atlantica della Virginia, la stessa dove mezzo secolo fa partì il “San Marco 1”, primo satellite italiano progettato dal professor Luigi Broglio. Il modulo pressurizzato Cygnus, alla seconda missione dopo quella dimostrativa effettuata nel settembre 2013 durante la permanenza a bordo della ISS dell’astronauta Luca Parmitano, è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space e trasporta circa 1400 kg di carico comprendente attrezzature di ricerca e materiale per esperimenti, computer, vestiario, equipaggiamento vario e anche frutta fresca per i sei componenti dell’equipaggio. Cygnus, il cui attracco al Nodo 2 della ISS è previsto a mezzogiorno di domenica 12 gennaio, è intitolato all’astronauta Charles Gordon Fullerton, scomparso nell’estate 2013, che dopo aver pilotato il prototipo dello Space Shuttle, l’Enterprise, fu assegnato sempre in qualità di pilota alla terza missione STS nel 1982 e comandò la missione 19 nel 1985. La missione 2 di Cygnus avrebbee dovuto prendere il via il 19 dicembre 2013, ma il lancio era stato rimandato a causa del guasto di una pompa del circuito di raffreddamento della ISS che aveva reso necessarie due attività extraveicolari condotte dagli astronauti americani Rick Mastracchio e Mike Hopkins, componenti della Expedition 38. Una volta sulla rampa il 4 gennaio, si deciso un ulteriore rinvio a causa delle temperature estremamente basse che hanno caratterizzato il clima meteorologico degli Stati Uniti. Infine un’attesa di altre 24 ore di 24 ore suggerita dall’intensa attività solare che avrebbe potuto compromettere il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di bordo. Una volta vicino al complesso orbitale, Cygnus verrà catturato dal braccio robotico CanadArm2 e accostato al Nodo 2 per l’attracco. La missione è seguita costantemente dal Mission Support Center di ALTEC con sede a Torino. Dopo circa 30 giorni di permanenza sulla ISS, il modulo Cygnus con a bordo i materiali di scarto prodotti a bordo della stazione, si sgancerà per disintegrarsi durante la fase di rientro in atmosfera.

La Orbital Science Corporation ha firmato un contratto con la Nasa di 1.9 miliardi di dollari per trasportare, in aggiunta a quello che ha già volato, otto moduli cargo sulla Stazione Spaziale entro il 2016. Thales Alenia Space, che ha già sviluppato i tre moduli pressurizzati logistici MPLM per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana e gli ATV (Automated Transfer Vehicle) Cargo Carrier per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, fornirà in totale 9 moduli pressurizzati destinati al trasporto cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale, quattro delle quali con la una capacità di carico utile fino a due tonnellate e cinque con una capacità fino a 2,7 tonnellate.

da Sorrentino | Dic 19, 2013 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Per cinque anni Gaia misurerà posizione, velocità e colori per oltre un miliardo e mezzo di stelle, grossomodo un centesimo della popolazione stellare della nostra galassia, di cui produrrà una mappa tridimensionale: il più grande censimento stellare mai eseguito dall’uomo. Gaia è una macchina fantastica capace di censire in luce visibile tutti gli oggetti sulla volta celeste fino alla magnitudine 20, ovvero circa 1.000.000 di volte più deboli di quelli visibili ad occhio nudo.

Di notevole importanza il contributo alla missione dell’Italia alla missione, che con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INAF partecipa al DPAC (Data Processing and Analysis Consortium, il consorzio a cui è affidata l’elaborazione dell’enorme quantità di dati trasmessi da Gaia) con una quota seconda solo a quella francese, grazie ai contributi dagli Osservatori INAF di Bologna, Catania, Napoli, Padova, Roma, Teramo, Torino (sede della PI-ship Italiana) e Trieste e con lo Science Data Center dell’ASI.

ALTEC è il responsabile industriale del centro italiano di elaborazione dei dati della missione Gaia, il DPCT (Data Processing Center Torino) del quale cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione, in stretta collaborazione con l’OATo – Osservatorio Astrofisico di Torino dell’INAF e su contratto dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

IL RUOLO DELL’ITALIA

L’Osservatorio Astronomico di Bologna responsabile della calibrazione assoluta del sistema spettrofotometrico di Gaia. L’attività dell’Osservatorio Astrofisico di Catania e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania riguarda la rivelazione e la caratterizzazione della variabilità di stelle di tipo solare e di stelle giovani di piccola massa. Queste stelle presentano modulazione rotazionale della radiazione emessa dovuta a disomogeneità superficiali, dalla quale è possibile misurare accuratamente il periodo di rotazione, e brillamenti (flares) dovuti a fenomeni magnetici superficiali. Due i filoni seguiti dall’Osservatorio di Arcetri. Uno degli obiettivi è seguire con estremo dettaglio il moto degli asteroidi e apprezzare l’effetto delle loro mutue perturbazioni gravitazionali. Questo permetterà di misurare con una buona precisione le masse dei cento asteroidi maggiori. Inoltre attraverso le misure di luminosità, sarà possibile determinare il moto di rotazione e la forma di qualche decina di migliaia di asteroidi. Inoltre, ad Arcetri viene preparata la parte di software per la prima elaborazione dei dati grezzi che la missione ci invierà per questi oggetti. Gli spettri di 100.000 stelle forniranno il primo quadro omogeneo della distribuzione della cinematica e chimica nella Via Lattea e la combinazione con l’astrometria di Gaia permetterà di comprendere in dettaglio la storia della formazione delle diverse popolazioni che compongono la Galassia, sia quelle giovani sia quelle più antiche.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Napoli si occupa della caratterizzazione delle stelle variabili, in particolare di RR Lyrae e Cefeidi, nel flusso di dati di Gaia, con particolare riguardo circa la definizione di algoritmi e procedure per la caratterizzazione delle variabili e la scrittura del relativo software. In questo contesto si occupa prevalentemente della individuazione ed implementazione di algoritmi per il riconoscimento, la classificazione dettagliata e la caratterizzazione completa dei parametri (periodo, luminosità etc) delle due classi di variabili pulsanti più importanti in astrofisica: le Cefeidi Classiche e le RR Lyrae. Questi oggetti, infatti, sono fondamentali “pioli” per la scala delle distanze extragalattiche. Uno dei compiti fondamentali del satellite Gaia é proprio la calibrazione delle relazioni che rendono questi oggetti delle candele campione (ad esempio la relazione Periodo-Luminosità delle Cefeidi) e che sono tipicamente utilizzate per calibrare indicatori di distanza secondari (come le Supernovae) in grado di arrivare a distanze di interesse cosmologico e di fornire vincoli alla costante di Hubble e all’età dell’Universo.

L’Osservatorio Astronomico di Roma, in collaborazione con ASI-ASDC, ha contribuito al sistema di riduzione dati di Gaia, ovvero un algoritmo in grado di separare i flussi luminosi stellari per rendere misurabili i segnali generati da tali sorgenti. Il modulo capace di eseguire questa operazione sarà di grande importanza per la riduzione dei dati raccolti da Gaia e in generale per la buona riuscita della missione.

L’Osservatorio Astronomico di Teramo lavora al trattamento dei dati fotometrici raccolti da Gaia. Le misure fotometriche sono fondamentali da due punti di vista: serviranno a rendere più accurate le misure di posizione nel campo astrometrico e saranno utili a determinare parametri astrofisici importanti (come, ad esempio, la temperatura di tutte le stelle osservate).

Il coinvolgimento in Gaia dell’Osservatorio Astrofisico di Torino è la naturale evoluzione della partecipazione alla missione Hipparcos e fonda le sue ragioni su una secolare tradizione e competenza nel campo dell’Astrometria. Il nodo di Torino copre un ruolo primario nella formulazione del modello relativistico per la trattazione della propagazione luminosa con la Relatività Generale e relativi test di fisica fondamentale, tra i quali verifiche di teorie volte alla quantizzazione della gravità e l’esperimento sulla deflessione gravitazionale dovuta al quadrupolo di Giove, prevista dalla Relatività Generale e mai misurata. Contributi fondamentali riguardano anche pianeti extrasolari, stelle non singole, corpi minori del sistema solare, parametri astrofisici). Inoltre l’Osservatorio Astrofisico di Torino ha la responsabilità primaria dello sviluppo di algoritmi e sistemi dedicati al rilevamento e caratterizzazione di asteroidi, nonché di sistemi planetari extrasolari.

Particolarmente significativi ed innovativi sono stati per ALTEC la progettazione e lo sviluppo del DPCT di Torino, legati alle peculiarità della missione ed alla necessità di realizzare una infrastruttura sofisticata ed affidabile, in grado di gestire la complessità degli algoritmi scientifici coinvolti e l’enorme mole di dati da trattare ed archiviare (fino a un Peta Byte – un milione di milardi – con accesso veloce e sicuro). In questo contesto, il DPCT si è anche integrato al supercomputer del CINECA (tra i più potenti al mondo) per espandere la potenza di processamento del sistema, per l’esecuzione del software scientifico GSR (Global Sphere Reconstruction). Il DPCT sarà uno dei primi centri a ricevere i dati dal satellite pochi giorni dopo il lancio. Durante la fase di trasferimento nel punto lagrangiano L2, il satellite inizierà ad inviare a terra alcuni dati del payload ed in particolare quelli relativi al BAM. Ciò implicherà l’immediata attivazione del DPCT per la ricezione, processamento ed analisi dei primi dati dello strumento. I dati di AIM inizieranno ad essere inviati non appena il satellite sarà in L2. Completata la messa in servizio, dal 91° giorno inizierà la missione nominale del satellite con una durata prevista di 5 anni.

Intervista di Marco Galliani al responsabile italiano della Missione ESA Gaia, Mario Lattanzi, astronomo presso l’INAF – Osservatorio astrofisico di Torino.

LE DICHIARAZIONI DOPO IL LANCIO DI GAIA

Il lancio di GAIA è un nuovo grande successo per la scienza dell’ESA. L’obiettivo è – sottolinea il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese – quello di fare precise e dettagliate osservazioni stereoscopiche di oltre un miliardo di oggetti che fanno parte della nostra Galassia. Dai dati provenienti dai telescopi di Gaia ci aspettiamo, quindi, risultati di particolare rilievo nel campo dell’astrometria, notevolmente migliori rispetto ai risultati ottenuti dal satellite Hipparcos. Questa missione, come quelle passate, presenti e future, vede molta Italia impegnata in prima persona, grazie al contributo dell’ industria e della ricerca che si svolge nel nostro Paese.

La missione GAIA rivoluzionerà le nostre conoscenze della Via Lattea ed, in particolare, indagherà sulla nascita ed evoluzione di stelle e pianeti extrasolari, – dice Barbara Negri, responsabile ASI dell’Esplorazione e Osservazione dell’Universo. Ci si aspetta, infatti, che GAIA riveli la storia della nostra Galassia, descrivendo con grande precisione il suo stato attuale e permettendoci così di prevedere la sua futura evoluzione. Il Data Centre realizzato a Torino presso ALTEC, che utilizzerà anche il supercalcolatore FERMI installato presso il CINECA di Bologna, è stato dimensionato per poter gestire ed archiviare l’enorme mole di dati che saranno raccolti dal satellite GAIA durante la sua vita operativa.

La missione GAIA – dice Giovanni Bignami Presidente dell’INAF – testimonia l’eccellenza nell’astrofisica del nostro paese. Sono ben 8 gli istituti e gli osservatori dell’INAF che contribuiranno al successo della missione a cui si aggiunge l’ASI Data Center (ASDC) dove operano ricercatori INAF e ASI. Un’eccellenza che ci viene riconosciuta nei consessi internazionali grazie anche al contributo di tanti giovani ricercatori che meritano di poter svolgere il loro lavoro senza dover abbandonare il proprio paese.

Per la prima volta potremo misurare direzioni e distanze su scala galattica, dice Mario Lattanzi dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino e responsabile del gruppo di coordinamento italiano. È come quando i cartografi hanno disegnato le prime mappe per guidare i capitani delle navi. Gaia misurerà 2 miliardi di stelle e tutti gli oggetti cosmici che riuscirà a raggiungere con telescopi e sensori. In cinque anni avremo la più grande mappa celeste mai realizzata.

Il Data Processing Center Italiano a Torino ha costituito una grande sfida tecnologica dal punto di vista realizzativo che ha messo alla prova con successo le nostre capacità tecniche – dice Luigi Maria Quaglino, Amministratore Delegato di ALTEC – e ora siamo pronti nella fase operativa a fornire il necessario supporto industriale al team scientifico per un pieno sfruttamento dei dati.

da Sorrentino | Dic 14, 2013 | Attualità, Missioni, Primo Piano

La Cina è la terza potenza spaziale a sbarcare sulla luna. La sonda automatica Chang’e-3, lanciata il 2 dicembre 2013 dalla base dell’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) situata a Xichang nella provincia di Sichuan nel sud della Cina, è allunata con successo il 14 dicembre toccando il suolo all’interno del cratere denominato Sinus Iridium (Baia degli arcobaleni). La fase finale di discesa – iniziata a 15 chilometri di altezza – è durata dodici minuti. E’ il primo allunaggio dopo quello effettuato nel 1976 dalla sonda sovietica Luna 24. Nella mitologia cinese Chang’e è il nome di una fanciulla che abita in un palazzo di giada sulla Luna. La missione Chang’e-3, preceduta da quelle lanciate nel 2007 e 2010 che hanno permesso di trasferire in orbita le prime due sonde con la medesima denominazione, è stata concepita per fare scendere sulla superficie selenita un rover battezzato “Coniglio di giada”, come l’animale mitologico che accompagna Chang’e e le prepara l’elisir dell’immortalità.

La Cina è la terza potenza spaziale a sbarcare sulla luna. La sonda automatica Chang’e-3, lanciata il 2 dicembre 2013 dalla base dell’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) situata a Xichang nella provincia di Sichuan nel sud della Cina, è allunata con successo il 14 dicembre toccando il suolo all’interno del cratere denominato Sinus Iridium (Baia degli arcobaleni). La fase finale di discesa – iniziata a 15 chilometri di altezza – è durata dodici minuti. E’ il primo allunaggio dopo quello effettuato nel 1976 dalla sonda sovietica Luna 24. Nella mitologia cinese Chang’e è il nome di una fanciulla che abita in un palazzo di giada sulla Luna. La missione Chang’e-3, preceduta da quelle lanciate nel 2007 e 2010 che hanno permesso di trasferire in orbita le prime due sonde con la medesima denominazione, è stata concepita per fare scendere sulla superficie selenita un rover battezzato “Coniglio di giada”, come l’animale mitologico che accompagna Chang’e e le prepara l’elisir dell’immortalità.

Durante il viaggio dalla Terra alla Luna la sonda Chang’e 3 ha effettuato due correzioni di rotta, decelerando prima di immettersi in un’orbita circolare a una quota media di 100 km. Il 9 dicembre il propulsore è stato riacceso per consentire di immettere Chang’e 3 in un’orbita ellittica con una distanza massima di circa 100 km ed una minima di 15 km dalla superficie lunare. Da questa altezza è iniziata la manovra di discesa che ha avuto il suo momento cruciale una volta giunta a 100 metri dal suolo, quando Chang’e 3 si è diretta verso la zona ottimale del touch-down guidata dal sistema di controllo e dalla telecamera di bordo. A 4 metri dalla superficie, lo spegnimento del propulsore e la caduta a una velocità di 13 km/h ammortizzata dalle quattro zampe di cui è dotata la sonda. Le comunicazioni fra la sala di controllo della CNSA e la sonda Chang’e 3 sono avvenute con il supporto della nuova base dell’Agenzia Spaziale Europea di Norcia. Dopo l’allunaggio c’è l’attivazione del rover Yutu, a sei ruote, alimentato a energia solare e del peso di 140 kg, che inizierà a muoversi in superficie fotografando la sonda madre, da cui verrà ripreso a sua volta. Grazie a un braccio robotico, equipaggiato con uno spettrometro a raggi x che emette particelle alpha, il rover può studiare la composizione chimica di rocce e suolo.

Gli scienziati cinesi prevedono che il rover possa coprire una distanza di dieci chilometri, funzionando per almeno tre mesi, mentre la sonda dovrebbe trasmettere per un anno. Dopo questa missione, che mira a provare la capacità di analizzare gli aspetti geologici del satellite naturale della Terra, la Cina conta di effettuare un allunaggio con taikonauti entro il 2025, preceduto dalla costruzione di un laboratorio spaziale in orbita terrestre.

da Sorrentino | Dic 9, 2013 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’astronauta Luca Parmitano fa il resoconto della missione Volare, nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, iniziando dall’incidente occorsogli nella seconda attività extraveicolare condotta durante la permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale, quando la rottura di un dispositivo di regolazione del flusso dell’acqua ha rischiato addirittura l’annegamento cosmico. Una situazione tanto paradossale quanto drammatica per come si è sviluppata e, per fortuna, risolta grazie alla straordinaria freddezza del suo protagonista e alla prontezza e collaborazione dei suoi colleghi di equipaggio. Nella sua prima conferenza stampa italiana dopo il rientro a terra, Parmitano ha riferito che la commissione d’inchiesta della Nasa, incaricata di individuare le cause dell’incidente avvenuto durante la seconda attività extraveicolare, ha stabilito che le azioni da lui condotte nei momenti cruciali dell’emergenza nel vuoto hanno contribuito a salvargli la vita. E questo è un titolo di merito assoluto per chi si è ritrovato a vivere un’esperienza mai capitata ad altro astronauta. Era il 16 luglio quando il casco di Luca Parmitano iniziò a riempirsi di acqua, facendolo sentire “come un pesce rosso in una boccia”. Il problema è stato individuato in un’avaria alla pompa che separa il flusso dell’acqua da quello dell’aria, che deve essere rimessa in circolo e tornare nel casco perché l’astronauta possa respirare. Lo strumento funziona grazie a una centrifuga che ruota a 19mila giri al minuto ed è dotata di 8 buchi per il drenaggio del liquido. A causare le perdita sarebbe stata l’ostruzione di questo fori che ha impedito all’acqua di defluire. In assenza di gravità, l’acqua è risalita per il tubo formando una bolla davanti al viso di Parmitano che ha rischiato, incredibile ma vero, di farlo affogare. E’ certo che la preparazione del maggiore pilota dell’Aeronautica Militare Italiana è stata determinante per superare la singolare, pericolosa quanto imprevista criticità, conservando pieni lucidità e controllo della situazione. Le tute destinate alle prossime Eva saranno dotate di un piccolo snorkel agganciato con del velcro che consentirà agli astronauti di respirare anche se il casco dovesse allagarsi.

Di fronte a 150 studenti invitati dall’ASI, alla presenza del presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Enrico Saggese, del direttore dell’Esrin e dei programmi di Osservazione della Terra dell’Esa, Volker Liebig, e del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Pasquale Preziosa, l’astronauta Parmitano ha ringraziato l’Italia come sistema formativo e l’Arma Azzurra a cui appartiene, e ha fatto il resoconto dei 166 giorni trascorsi in orbita, durante i quali ha svolto 33 esperimenti che hanno riguardato in particolare la fisiologia umana in assenza di gravità e lo studio sui combustibili green, e sottolineato l’importante contributo offerto dall’Itallia alla ricerca scientifica e spaziale, osservando come sia fondamentale guardare oltre la Terra. “Da sempre l’uomo ha guardato verso le stelle cercando di comprendere cosa c’è. Adesso dei mezzi e la possibilità di concretizzare questa nostra ricerca, non solo con le sonde ma anche con l’uomo”. Completata la fase di riabilitazione piena alla gravità terrestre, Luca Parmitano si dedicherà a fornire il suo contributo e la sua esperienza ai programmi futuri, con la speranza di fare da trainer agli equipaggi che saranno scelti per andare su Marte. Il presidente dell’ASI, Enrico Saggese, ha definito Luca Parmitano il migliore ambasciatore della scienza, della tecnologia e dell’ingegno italiano.

da Sorrentino | Dic 4, 2013 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La Missione spaziale ISS 42/43 del settimo astronauta tricolore e prima italiana nello spazio, Samantha Cristoforetti, è stata battezzata: si chiamerà FUTURA. Il nome è stato scelto in seguito a una call for ideas lanciata lo scorso 4 novembre dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’Agenzia Spaziale Europea e dall’Aeronautica Militare. L’iniziativa “Dai un nome alla Missione di Samantha Cristoforetti” ha avuto l’obiettivo di invitare il grande pubblico e tutti gli appassionati di tematiche spaziali, senza limiti di età, a contribuire all’ideazione del nome italiano ufficiale della Missione ISS 42/43, rispondendo all’annuncio di Samantha Cristoforetti e di Luca Parmitano. Tra le oltre mille proposte arrivate, in base ai criteri di originalità, creatività e agli aspetti del volo spaziale indicati da Samantha Cristoforetti nel suo annuncio, FUTURA è stato il nome più proposto. FUTURA sarà, quindi, il nome italiano ufficiale della Missione ISS 42/43 e verrà impiegato per realizzare gadget, magliette e tutto il materiale di comunicazione della missione stessa in ambito europeo.

La Missione spaziale ISS 42/43 del settimo astronauta tricolore e prima italiana nello spazio, Samantha Cristoforetti, è stata battezzata: si chiamerà FUTURA. Il nome è stato scelto in seguito a una call for ideas lanciata lo scorso 4 novembre dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’Agenzia Spaziale Europea e dall’Aeronautica Militare. L’iniziativa “Dai un nome alla Missione di Samantha Cristoforetti” ha avuto l’obiettivo di invitare il grande pubblico e tutti gli appassionati di tematiche spaziali, senza limiti di età, a contribuire all’ideazione del nome italiano ufficiale della Missione ISS 42/43, rispondendo all’annuncio di Samantha Cristoforetti e di Luca Parmitano. Tra le oltre mille proposte arrivate, in base ai criteri di originalità, creatività e agli aspetti del volo spaziale indicati da Samantha Cristoforetti nel suo annuncio, FUTURA è stato il nome più proposto. FUTURA sarà, quindi, il nome italiano ufficiale della Missione ISS 42/43 e verrà impiegato per realizzare gadget, magliette e tutto il materiale di comunicazione della missione stessa in ambito europeo.

Dopo aver trovato il nome, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Aeronautica Militare chiedono adesso un nuovo contributo al grande pubblico con il concorso a premi “Disegna la Missione di Samantha Cristoforetti”. L’obiettivo è l’ideazione di un disegno che rappresenti la partecipazione italiana alla Missione ISS 42/43 e la migliore proposta verrà utilizzata come concept grafico per elaborare il logo italiano della Missione. Anche questa volta, il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani e/o residenti in Italia, senza limiti di età, che potranno inviare la propria proposta a:

logomissionecristoforetti@asi.it.

Il disegno per il logo dovrà contenere al suo interno il nome italiano ufficiale della Missione ISS 42/43, “FUTURA” e dovrà simbolicamente rappresentare almeno uno dei seguenti elementi: ricerca, scoperta, scienza, tecnologia, esplorazione, ispirazione, meraviglia, avventura, viaggio, eccellenza, lavoro di squadra, umanità, entusiasmo, sogno e nutrizione. In palio un incontro con Samantha Cristoforetti, nel corso del quale il vincitore avrà l’opportunità di conoscere dal vivo le sue attività, e la partecipazione in Italia alla diretta del lancio della Missione ISS 42/43.

Samantha Cristoforetti è parte del corpo degli astronauti dell’ESA ed è pilota dell’Aeronautica Militare. Selezionata nella nuova classe di astronauti europei del 2009, sarà componente della spedizione ISS 42/43 il cui lancio è previsto per la fine di novembre 2014. Prima italiana, la nostra astronauta, al suo primo lancio nello spazio, raggiungerà con la navicella russa Soyuz la ISS, sarà il primo lancio nello spazio ed essa sarà la prima donna italiana nello spazio, dove, grazie a un accordo bilaterale che lega l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, resterà per circa sei mesi quale membro effettivo dell’equipaggio della Stazione Spaziale, contribuendo allo svolgimento di tutti i compiti di ricerca, sperimentazione e manutenzione operativa dell’enorme laboratorio spaziale. La partecipazione di Samantha Cristoforetti all’equipaggio della spedizione ISS 42/43 conferma il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha nel settore spaziale e, in particolare, nell’attività di ricerca sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ora che la costruzione della Stazione è terminata, è iniziata la fase di utilizzo a tempo pieno di questo avamposto spaziale dell’umanità. L’attività degli astronauti è quindi focalizzata principalmente sull’attuazione del piano di ricerca e sperimentazione multinazionale e multidisciplinare programmato anche con l’utilizzo delle diverse strumentazioni presenti a bordo, alcune delle quali di realizzazione italiana. Samantha sarà protagonista di numerosi esperimenti selezionati da ESA e dall’ASI, ideati e sviluppati da Università, Enti di ricerca e PMI italiane. Una Missione di lunga durata come questa è un’occasione davvero imperdibile, per tutti gli appassionati di spazio, per immergersi nello straordinario scenario che la ISS rappresenta per la scienza, per la tecnologia, per la cooperazione internazionale e per il futuro dell’umanità.

Finito il letargo nello spazio siderale della sonda Rosetta, progettata e realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il contributo rilevante dell’industria aerospaziale italiana e in particolare di Thales Alenia Space che ne ha curato l’assemblaggio e l’integrazione. Rosetta, lanciata il 2 marzo 2004 dallo spazio porto europeo di Kourou con il vettore Ariane, si dirige verso la cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko che intercetterà nel mese di novembre 2014 per effettuare un rendez-vous con il suo nucleo, lungo 4 km e largo 2, su cui farà poi scendere un lander ribattezzato Philae, anch’esso concepito in Italia. Una missione di straordinaria portata scientifica, dopo quella della sonda europea Giotto che nel 1986 incrociò la cometa di Halley, perchè si tratta del primo oggetto costruito dall’uomo a posarsi su un oggetto tra quelli provenienti dalla nube di Oort ai confini del sistema solare, che conserva tracce e memoria dell’universo antico. Philae reca un piccolo laboratorio per l’analisi chimico-fisico che permetterà di studiare a fondo le caratteristiche del nucleo cometeario e la sua struttura interna, raccogliendo informazioni uniche e utili a ricostruire l’origine delle comete e dello stesso sistema solare, vale a dire 4,6 miliardi di anni fa. Sarà interessante capire cosa avviene nel nucleo di una cometa mentre si avvicina al Sole e il lander Philae potrà registrare tutti i cambiamenti che si produrranno.

Finito il letargo nello spazio siderale della sonda Rosetta, progettata e realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea con il contributo rilevante dell’industria aerospaziale italiana e in particolare di Thales Alenia Space che ne ha curato l’assemblaggio e l’integrazione. Rosetta, lanciata il 2 marzo 2004 dallo spazio porto europeo di Kourou con il vettore Ariane, si dirige verso la cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko che intercetterà nel mese di novembre 2014 per effettuare un rendez-vous con il suo nucleo, lungo 4 km e largo 2, su cui farà poi scendere un lander ribattezzato Philae, anch’esso concepito in Italia. Una missione di straordinaria portata scientifica, dopo quella della sonda europea Giotto che nel 1986 incrociò la cometa di Halley, perchè si tratta del primo oggetto costruito dall’uomo a posarsi su un oggetto tra quelli provenienti dalla nube di Oort ai confini del sistema solare, che conserva tracce e memoria dell’universo antico. Philae reca un piccolo laboratorio per l’analisi chimico-fisico che permetterà di studiare a fondo le caratteristiche del nucleo cometeario e la sua struttura interna, raccogliendo informazioni uniche e utili a ricostruire l’origine delle comete e dello stesso sistema solare, vale a dire 4,6 miliardi di anni fa. Sarà interessante capire cosa avviene nel nucleo di una cometa mentre si avvicina al Sole e il lander Philae potrà registrare tutti i cambiamenti che si produrranno.