da Sorrentino | Nov 28, 2013 | Eventi, Missioni, Primo Piano

Il 28 novembre 1983 prendeva il via la missione STS-9 del programma Space Shuttle, che segnò l’esordio del laboratorio spaziale europeo Spacelab collocato nella stiva della navetta Columbia e permise di condurre esperimenti in condizioni di microgravità in un ambiente dedicato. Tra questi figurava lo studio sull’effetto Marangoni, ideato e promosso dall’equipe dell’Istituto di Aerodinamica della facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli, guidata dal prof. Luigi Gerardo Napolitano in qualità di principal investigator con il prof. Rodolfo Monti in veste di co-investigator, ed eseguito dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Ulf Merbold, specialista del carico utile e primo tedesco in orbita. L’attenzione si concentrava sul comportamento dei fluidi quando la forza di gravità non scompare del tutto ma si riduce a valori nell’ordine di un decimillesimo di quella che si registra sulla superficie terrestre. Valori impercettibili ma tali da influenzare qualsiasi tipo di esperimento di fluido dinamica. Attraverso lo strumento Fluid physics module (modulo per la fisica dei fluidi) venne dimostrato come l’effetto Marangoni permetta la costruzione «di ponti liquidi considerevolmente più alti che sulla Terra», un fenomeno prezioso ai fini dello sfruttamento delle condizioni spaziali per produrre nuovi materiali.

Il 28 novembre 1983 prendeva il via la missione STS-9 del programma Space Shuttle, che segnò l’esordio del laboratorio spaziale europeo Spacelab collocato nella stiva della navetta Columbia e permise di condurre esperimenti in condizioni di microgravità in un ambiente dedicato. Tra questi figurava lo studio sull’effetto Marangoni, ideato e promosso dall’equipe dell’Istituto di Aerodinamica della facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli, guidata dal prof. Luigi Gerardo Napolitano in qualità di principal investigator con il prof. Rodolfo Monti in veste di co-investigator, ed eseguito dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Ulf Merbold, specialista del carico utile e primo tedesco in orbita. L’attenzione si concentrava sul comportamento dei fluidi quando la forza di gravità non scompare del tutto ma si riduce a valori nell’ordine di un decimillesimo di quella che si registra sulla superficie terrestre. Valori impercettibili ma tali da influenzare qualsiasi tipo di esperimento di fluido dinamica. Attraverso lo strumento Fluid physics module (modulo per la fisica dei fluidi) venne dimostrato come l’effetto Marangoni permetta la costruzione «di ponti liquidi considerevolmente più alti che sulla Terra», un fenomeno prezioso ai fini dello sfruttamento delle condizioni spaziali per produrre nuovi materiali.

Lo studio sull’influenza dell’effetto Marangoni, che sarebbe stato ripetuto nel corso della missione Spacelab D-1 del 1985 a bordo della space shuttle Challenger, fu preceduto da una attività sperimentale prepedeutica, condotta parallelamente a simulazioni numeriche, per individuare fluidi dalle particolari proprietà di tensione superficiale, in modo da migliorarne le prestazioni, soprattutto in condizioni di microgravità. La missione Spacelab 1, realizzata con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, fu apripista della lunga serie di attività sperimentali in orbita a valenza multidisciplinare, oggi condotte in modo permanente a bordo della Stazionale Spaziale Internazionale. La missione STS-9 dello space shuttle Columbia durò 10 giorni, 7 ore e 24 secondi e terminò l’8 dicembre 1983 dopo 168 orbite alla quota di 254 km. Comandante della missione era John Young, che oltre a essere stato sulla Luna fu il primo a portare in orbita lo space shuttle il 12 aprile 1981. Con lui il pilota Brewster Shaw , gli specialisti di missione Owen Garriott e Robert Parker e gli specialisti del carico utile Ulf Merbold e Byron Lichtenberg. Il modulo Spacelab era un laboratorio cilindrico, con un diametro di 4,12 metri, collocato nella zona di carico dello Shuttle e collegato tramite un tunnel al compartimento dell’equipaggio.

Lo studio sull’influenza dell’effetto Marangoni, che sarebbe stato ripetuto nel corso della missione Spacelab D-1 del 1985 a bordo della space shuttle Challenger, fu preceduto da una attività sperimentale prepedeutica, condotta parallelamente a simulazioni numeriche, per individuare fluidi dalle particolari proprietà di tensione superficiale, in modo da migliorarne le prestazioni, soprattutto in condizioni di microgravità. La missione Spacelab 1, realizzata con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, fu apripista della lunga serie di attività sperimentali in orbita a valenza multidisciplinare, oggi condotte in modo permanente a bordo della Stazionale Spaziale Internazionale. La missione STS-9 dello space shuttle Columbia durò 10 giorni, 7 ore e 24 secondi e terminò l’8 dicembre 1983 dopo 168 orbite alla quota di 254 km. Comandante della missione era John Young, che oltre a essere stato sulla Luna fu il primo a portare in orbita lo space shuttle il 12 aprile 1981. Con lui il pilota Brewster Shaw , gli specialisti di missione Owen Garriott e Robert Parker e gli specialisti del carico utile Ulf Merbold e Byron Lichtenberg. Il modulo Spacelab era un laboratorio cilindrico, con un diametro di 4,12 metri, collocato nella zona di carico dello Shuttle e collegato tramite un tunnel al compartimento dell’equipaggio.

Quella prima fortunata esperienza, che fu anche il primo capitolo di tele scienza, intesa come opportunità dello scienziato investigatore di interagire con l’astronauta specialista in orbita, fece nascere una realtà all’avanguardia come il MARS (Microgravity advanced research and support center) e Napoli divenne punto di riferimento degli studi sulla microgravità. Nell’aprile 1993, meno di due anni dopo la prematura scomparsa di Luigi Napolitano avvenuta il 23 luglio 1991, proprio dalla sede del Mars veniva seguito un nuovo test in orbita, guidato dal prof. Rodolfo Monti, con una versione avanzata del modulo per la fisica dei fluidi, costruito in Italia da Alenia Spazio. In quella missione, condotta ancora una volta con la navetta Columbia, l’astronautica specialista iniettava olio silicone creando un ponte liquido tra due piatti metallici, riscaldando uno dei quali si studiavano comportamenti e variazioni, come la rottura e la fase di ricostruzione del legame. Conoscenze acquisite e risultate utili per mettere a punto metodologie in grado di fabbricare cristalli di elevata qualità, depurati da impurità.

Quella prima fortunata esperienza, che fu anche il primo capitolo di tele scienza, intesa come opportunità dello scienziato investigatore di interagire con l’astronauta specialista in orbita, fece nascere una realtà all’avanguardia come il MARS (Microgravity advanced research and support center) e Napoli divenne punto di riferimento degli studi sulla microgravità. Nell’aprile 1993, meno di due anni dopo la prematura scomparsa di Luigi Napolitano avvenuta il 23 luglio 1991, proprio dalla sede del Mars veniva seguito un nuovo test in orbita, guidato dal prof. Rodolfo Monti, con una versione avanzata del modulo per la fisica dei fluidi, costruito in Italia da Alenia Spazio. In quella missione, condotta ancora una volta con la navetta Columbia, l’astronautica specialista iniettava olio silicone creando un ponte liquido tra due piatti metallici, riscaldando uno dei quali si studiavano comportamenti e variazioni, come la rottura e la fase di ricostruzione del legame. Conoscenze acquisite e risultate utili per mettere a punto metodologie in grado di fabbricare cristalli di elevata qualità, depurati da impurità.

da Sorrentino | Nov 11, 2013 | Attualità, Missioni, Primo Piano

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre è giunta al termine la missione da record dell’Agenzia Spaziale Italiana che avuto come protagonista Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea e maggiore dell’Aeronautica Militare. Dopo quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, oltre 30 esperimenti, due attività extra veicolari e l’attracco di tre navicelle, Luca Parmitano è tornato sulla Terra insieme all’astronauta della NASA Karen Nyberg e al comandante, il cosmonauta Fyodor Yurchikhin. Sganciandosi dalla Stazione ieri sera, il viaggio di rientro attraverso l’atmosfera è stato brevissimo: l’equipaggio ha ridotto la propria velocità di crociera da 28.800 Km/h in orbita, a zero, nel corso di poco più di tre ore, ed è arrivato a destinazione nelle steppe del Kazakistan, atterrando alle 3:50 ora italiana.

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre è giunta al termine la missione da record dell’Agenzia Spaziale Italiana che avuto come protagonista Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea e maggiore dell’Aeronautica Militare. Dopo quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, oltre 30 esperimenti, due attività extra veicolari e l’attracco di tre navicelle, Luca Parmitano è tornato sulla Terra insieme all’astronauta della NASA Karen Nyberg e al comandante, il cosmonauta Fyodor Yurchikhin. Sganciandosi dalla Stazione ieri sera, il viaggio di rientro attraverso l’atmosfera è stato brevissimo: l’equipaggio ha ridotto la propria velocità di crociera da 28.800 Km/h in orbita, a zero, nel corso di poco più di tre ore, ed è arrivato a destinazione nelle steppe del Kazakistan, atterrando alle 3:50 ora italiana.

“Volare è stata una missione straordinaria, eccezionale sotto ogni punto di vista, che ci riempie di orgoglio e soddisfazione – ha dichiarato Enrico Saggese, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Ancora una volta, oggi più che mai, il nostro Paese ha saputo dimostrare che sa funzionare e che è capace di realizzare importanti progetti di portata internazionale. La missione di Luca Parmitano rappresenta il connubio perfetto tra scienza e ricerca ed è il simbolo della nostra abilità tecnologica. Luca Parmitano è stato il primo italiano a fare attività extraveicolari e la sua è stata la prima missione di lunga durata per l’ASI: l’Agenzia Spaziale Italiana e tutta l’Italia devono esserne orgogliose. Ora attendiamo i risultati delle sperimentazioni effettuate da Parmitano sulla Stazione e nel frattempo, l’appuntamento è tra un anno, quando sulla casa orbitante approderà la prima italiana: Samantha Cristoforetti “.

Parmitano è stato il sesto astronauta italiano ad andare nello spazio e il quinto a mettere piede sulla ISS. Questa opportunità di volo è stata assegnata all’ASI dalla NASA grazie ad un accordo bilaterale diretto NASA/ASI (Memorandum of Understanding del 9 ottobre 1997), in base al quale ASI, a fronte della fornitura a NASA di tre moduli pressurizzati abitativi (MPLM – Multi Purpose Pressurized Module) e del PMM (Permanent Multi-purpose Module) per la ISS, ha accesso a quota parte delle risorse della ISS per effettuare esperimenti in microgravità e a opportunità di volo di astronauti italiani, sia di breve sia di lunga durata.

Durante il percorso di rientro, la Soyuz si è separata in tre parti, lasciando bruciare il modulo orbitale e quello di propulsione nell’atmosfera. Il modulo di discesa, con a bordo Luca, Karen e Fyodor, è arrivato a temperature fino a 1600 gradi Celsius, dovuti alla frizione con l’atmosfera che riscalda lo scudo di protezione. A circa 10 km sopra il livello del mare, un paracadute si è aperto automaticamente, rallentando la corsa da 864 Km/h a 324 Km/h. Lo scudo termico primario è stato poi espulso e si sono accesi i sei retrorazzi a propellente solido per rendere più morbido l’atterraggio.

Dopo il viaggio a bordo della Soyuz e l’atterraggio, la strada di Luca Parmitano verso casa è proseguita su un elicottero e poi in aereo verso Houston, negli Stati Uniti, dove è atteso da un periodo di riabilitazione per riadattarsi alla gravità terrestre, come tutti gli astronauti che rientrano dallo spazio.

La missione Volare è terminata, ma il lavoro dell’astronauta non è finito e adesso iniziano le analisi degli scienziati: molti esperimenti richiedono dati forniti dagli astronauti non appena atterrati e Luca Parmitano sarà sottoposto a questionari, biopsie muscolari e altri test medici. La prima uscita pubblica in videoconferenza da Houston mercoledì 13 novembre alle 14:00 (ora italiana).

da Sorrentino | Nov 6, 2013 | Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano

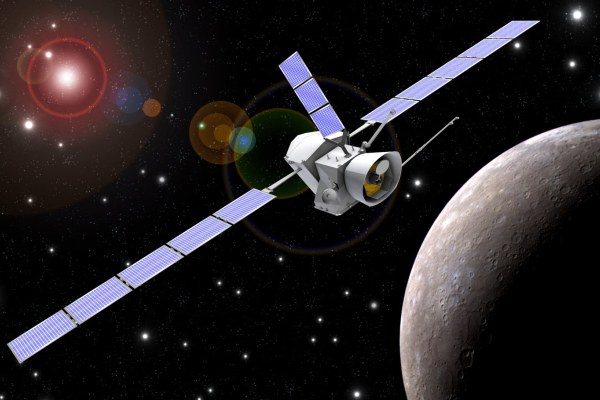

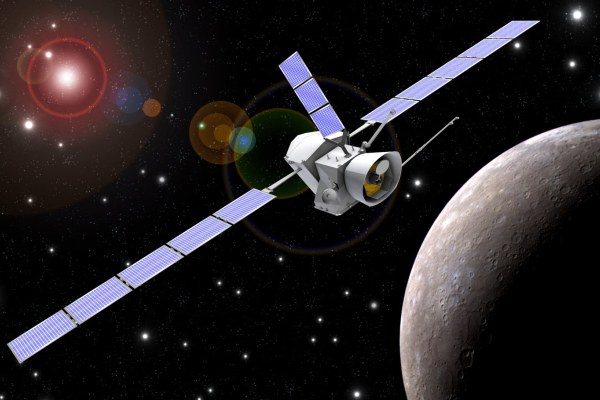

Sulla scia della fruttuosa e lunga collaborazione che le lega, l’Agenzia Spaziale Italiana e la sua omologa francese CNES hanno firmato un accordo per la fornitura dello strumento francese PHEBUS (Probing Hermean Exosphere by Ultraviolet Spectroscopy) e dello strumento italiano SIMBIO – SYS (Spectrometers and Imagers for MPO BepiColombo Integrated Observatory System), l’insieme degli strumenti ottici della missione BepiColombo. La firma in calce all’accordo di cooperazione in materia di esperimenti per la missione su Mercurio è stata posta da Enrico Saggese, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Jean – Yves Le Gall, presidente del CNES.

Sulla scia della fruttuosa e lunga collaborazione che le lega, l’Agenzia Spaziale Italiana e la sua omologa francese CNES hanno firmato un accordo per la fornitura dello strumento francese PHEBUS (Probing Hermean Exosphere by Ultraviolet Spectroscopy) e dello strumento italiano SIMBIO – SYS (Spectrometers and Imagers for MPO BepiColombo Integrated Observatory System), l’insieme degli strumenti ottici della missione BepiColombo. La firma in calce all’accordo di cooperazione in materia di esperimenti per la missione su Mercurio è stata posta da Enrico Saggese, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Jean – Yves Le Gall, presidente del CNES.

BepiColombo, il cui lancio è previsto nel luglio 2016 con razzo Ariane 5, è una missione “Cornerstone” che fa parte del programma Cosmic Vision dell’ESA, destinata allo studio del pianeta Mercurio, e sarà composta da due moduli orbitanti: il Mercury Magnetospheric Orbiter, realizzato da JAXA per studiare il campo magnetico del pianeta e la magnetosfera, e il Mercury Planetary Orbiter, realizzato dall’Agenzia Spaziale Europea per analizzare la superficie e la composizione e l’interno del pianeta. PHEBUS e SIMBIO – SYS voleranno sul modulo dell’ESA.

PHEBUS è uno spettrometro progettato per mappare lo spettro ultravioletto dell’esosfera di Mercurio. SIMBIO-SYS, una suite comprendente uno spettrometro a infrarossi insieme a telecamere stereo e ad alta risoluzione, avrà lo scopo di fornire la mappatura ad alta risoluzione e stereoscopica della superficie e quella mineralogica del pianeta. Nell’ambito di questa missione l’Agenzia Spaziale Italiana supporta le attività scientifiche condotte da vari enti di ricerca e università italiani.

da Sorrentino | Nov 4, 2013 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Sarà la prima italiana a volare nello spazio, e il settimo astronauta tricolore. Samantha Cristoforetti, pilota dell’Aeronautica Militare ed astronauta ESA, è stata infatti assegnata alla Spedizione 42/43, la cui partenza verso la ISS a bordo della navicella Soyuz è prevista per la fine di novembre 2014. Grazie ad un accordo bilaterale ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e NASA, Samantha parteciperà ad una missione di lunga durata, rimanendo nello spazio per circa sei mesi.

Sarà la prima italiana a volare nello spazio, e il settimo astronauta tricolore. Samantha Cristoforetti, pilota dell’Aeronautica Militare ed astronauta ESA, è stata infatti assegnata alla Spedizione 42/43, la cui partenza verso la ISS a bordo della navicella Soyuz è prevista per la fine di novembre 2014. Grazie ad un accordo bilaterale ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e NASA, Samantha parteciperà ad una missione di lunga durata, rimanendo nello spazio per circa sei mesi.

Con la sua partecipazione alla missione ISS 42/43, Samantha sarà il settimo astronauta tricolore e la prima italiana nello spazio. La sua missione conferma il ruolo di eccellenza raggiunto dal nostro Paese nel settore spaziale e, in particolare, nelle attività di ricerca che si svolgono sulla Stazione Spaziale Internazionale. Durante la sua permanenza sulla ISS, Samantha sarà impegnata in numerosi esperimenti selezionati dall’ASI, ideati e sviluppati da Università, Enti di ricerca e Piccole e Medie Imprese italiani.

In occasione della partecipazione del Capitano Samantha Cristoforetti all’equipaggio della Missione ISS 42/43, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Aeronautica Militare lanciano la Call for ideas “Dai un nome alla Missione di Samantha Cristoforetti“. L’obiettivo dell’iniziativa è invitare il grande pubblico e gli appassionati di tematiche spaziali a contribuire all’ideazione del nome italiano ufficiale della Missione ISS 42/43, prevista nel 2014, rispondendo all’annuncio di Samantha Cristoforetti.

Ecco l’annuncio lanciato da Samantha Cristoforetti:

“Faccio quasi fatica a crederci, ma ormai manca soltanto poco più di anno alla mia partenza per lo spazio. È ora di scegliere un nome per la missione che mi vedrà impegnata sulla Stazione Spaziale Internazionale per sei mesi!

Ho qualche idea, ma vorrei sentire anche le vostre! Mi piacerebbe un nome che rifletta gli aspetti del volo spaziale che mi affascinano da sempre. Ecco alcune parole che mi sono molto care: ricerca, scoperta, scienza, tecnologia, esplorazione, ispirazione, meraviglia, avventura, viaggio, eccellenza, lavoro di squadra, umanità, entusiasmo, sogno. Ah, un’ultima parola. Nutrizione. È un tema che approfondisco durante la missione.

Se volete aiutarmi e vi viene in mente un possibile nome che riflette qualcuna di queste parole, non esitate a proporlo! Potete inviarlo entro il 22 novembre 2013 a urp_asi@asi.postacert.it,indicando nell’oggetto “Proposta nome per la Missione di Samantha Cristoforetti”.

Il nome della missione di Samantha Cristoforetti deve essere attinente agli aspetti del volo spaziale indicati da Samantha nel testo della call, pubblicato in calce a questa pagina. Possono partecipare tutti senza limiti di età, ma è necessario attenersi alle modalità indicate nel testo della call.

L’invio delle proposte deve essere effettuato tramite posta elettronica al seguente indirizzo: urp_asi@asi.postacert.it. Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura: “Proposta nome per la Missione di Samantha Cristoforetti”. La scadenza è fissata alle ore 12.00 del 22 novembre 2013.

da Sorrentino | Ott 23, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

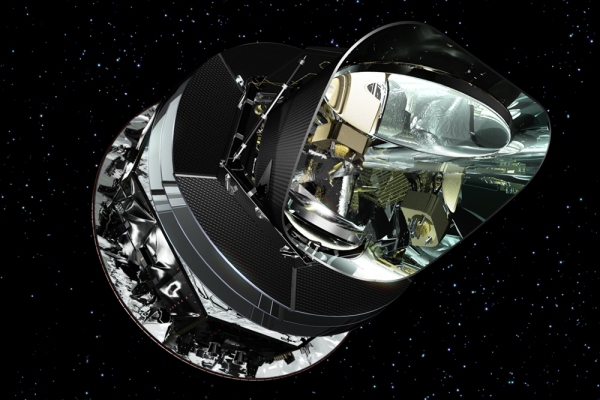

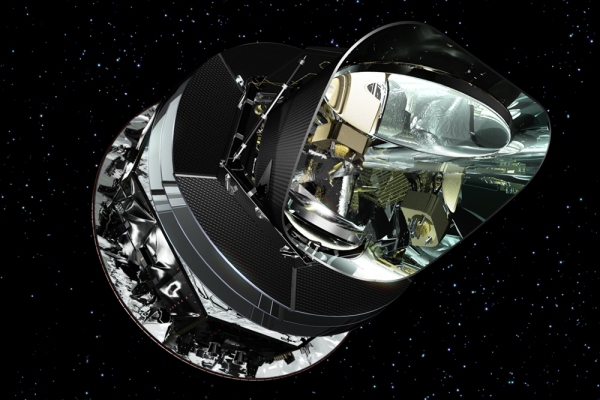

Dopo oltre quattro anni d’inarrestabile lavoro, la missione Planck dell’ESA è giunta al capolinea: ci lascia un patrimonio di dati senza eguali, grazie ai quali si aprono nuove strade sulla conoscenza e sull’origine dell’Universo. Anche se le attività scientifiche sono ormai giunte al termine, Planck lascia un’eredità senza precedenti. Dalla più piccola frazione di secondo dopo il Big Bang, oltre 13,8 miliardi anni fa, all’evoluzione delle stelle e delle galassie, in quattro anni e mezzo d’osservazioni il telescopio spaziale Planck dell’ESA ha consentito una nuova visione della storia del nostro Universo. L’Italia ha contributo alla realizzazione del satellite con un finanziamento rilevante da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Dopo oltre quattro anni d’inarrestabile lavoro, la missione Planck dell’ESA è giunta al capolinea: ci lascia un patrimonio di dati senza eguali, grazie ai quali si aprono nuove strade sulla conoscenza e sull’origine dell’Universo. Anche se le attività scientifiche sono ormai giunte al termine, Planck lascia un’eredità senza precedenti. Dalla più piccola frazione di secondo dopo il Big Bang, oltre 13,8 miliardi anni fa, all’evoluzione delle stelle e delle galassie, in quattro anni e mezzo d’osservazioni il telescopio spaziale Planck dell’ESA ha consentito una nuova visione della storia del nostro Universo. L’Italia ha contributo alla realizzazione del satellite con un finanziamento rilevante da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

In preparazione del definitivo switch-off – avvenuto oggi con l’invio dell’ultimo comando, spedito da Darmstadt, in Germania, dove si trova il centro di controllo, verso il satellite distante oltre 1,5 milioni di km – i responsabili della missione, nei giorni scorsi, avevano disattivato i propulsori di Planck per svuotare i serbatoi di carburante: misura necessaria a garantire che Planck termini la sua missione in una condizione di sicurezza permanente. “Planck mi ha dato solo grandi soddisfazioni” ha dichiarato Reno Mandolesi, associato INAF e responsabile di LFI, lo strumento a bassa frequenza a bordo di Planck, finanziato da ASI e realizzato in gran parte in Italia. A cominciare da quando è stato proposto, ha raccolto adesioni da tutto il mondo, più di venti anni fa: ha poi proseguito la sua storia di successi quando nel 2006 è stato selezionato come terza Medium-Sized Mission (M3) del programma Horizon 2000 dell’ESA, tra tanti altri validi competitor. La più grande soddisfazione, ovviamente, l’ho avuta con il lancio, nel 2009: nessuno avrebbe scommesso su uno strumento così complesso, che invece ha funzionato perfettamente. La missione Planck per me è stata come scalare la montagna più alta del mondo: siamo arrivati fino in cima, raggiungendo un grandissimo successo. Planck non muore: l’eredità che lascia con i dati di astronomia e cosmologia continueranno a dare i loro frutti ancora per moltissimo tempo”.

Uno dei due strumenti di Planck, lo strumento ad alta frequenza HFI, aveva esaurito la sua fornitura di elio liquido nel gennaio 2012, quando Planck già aveva ormai completato cinque full-sky surveys (scansioni dell’intero cielo) utilizzando sia HFI sia LFI, lo strumento a bassa frequenza. Dal gennaio 2012, Planck ha condotto altre tre sky surveys con LFI, permettendo agli scienziati di affinare ulteriormente i dati sulla radiazione di fondo a microonde. Tutte le operazioni scientifiche, infine, si sono concluse il 3 ottobre scorso, e il payload è stato spento il 19 ottobre.

Le fasi della messa in sicurezza prima dello spegnimento

Nelle ultime settimane, i tecnici e i responsabili della missione hanno lavorato per preparare Planck a uno “smaltimento sicuro permanente”: questo include il cosiddetto ‘passivating’ della navicella e il posizionamento su una traiettoria di smaltimento che la terrà in un’orbita di parcheggio intorno al Sole, e molto lontano dal sistema Terra-Luna, per centinaia di anni. Questo procedimento è molto simile a quello adottato per la missione “sorella” di Planck, Herschel, che è stato disattivata a giugno 2013. Queste sono le prime due missioni ESA operanti nel punto di Lagrange L2. Dal 9 all’11 ottobre 2013, con una manovra che ha richiesto l’uso di 100 kg di combustibile, Planck è stato condotto al di fuori della sua orbita usuale, dando inizio a una lenta deriva che lo porta ad allontanarsi sempre più dalla Terra. Il 21 ottobre, i propulsori sono stati di nuovo accesi per bruciare il carburante rimasto fino al completo esaurimento: operazione cruciale per rendere il veicolo spaziale non pericoloso, come richiesto dalle linee guida dell’ESA sullo smaltimento dei detriti spaziali. Il software di bordo è stato programmato in modo da precludere la riattivazione automatica dei trasmettitori, dopodiché sono state scollegate le batterie del payload e disattivati i meccanismi di protezione a bordo. Il gesto finale, compiuto o– nel corso di una breve cerimonia – dal Project Scientist della missione Jan Tauber dell’ESA, è stato quello di spegnere i trasmettitori. Con il silenziamento di Planck, non potremo mai più ricevere un segnale dal satellite: un’accortezza molto importante, questa, per prevenire interferenze radio ai danni di missioni future.

Planck è stato lanciato nel 2009 e ha trascorso 4 anni e mezzo a scrutare il cielo per studiare l’evoluzione della materia cosmica nel tempo. All’inizio del 2013, i cosmologi che lavorano sui dati di Planck hanno consegnato l’immagine più precisa del fondo cosmico a microonde – CMB , la radiazione fossile del Big Bang che si è impressa sul cielo, quando l’Universo aveva solo 380.000 anni. La CMB è l’istantanea più precisa della distribuzione della materia nell’Universo primordiale: mostra le più piccole fluttuazioni di temperatura che corrispondono alle regioni di densità leggermente differenti in tempi molto antichi, che rappresentano i semi di tutta la struttura futura, delle stelle e delle galassie di oggi. Planck ha completato il più vasto catalogo dei più grandi ammassi di galassie, i “mattoni” più massicci nel nostro Universo. Planck ha anche individuato i blocchi più densi e più freddi della materia nella nostra Galassia, bacini freddi del materiale da cui nuove stelle possono nascere in futuro.

da Sorrentino | Ott 2, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

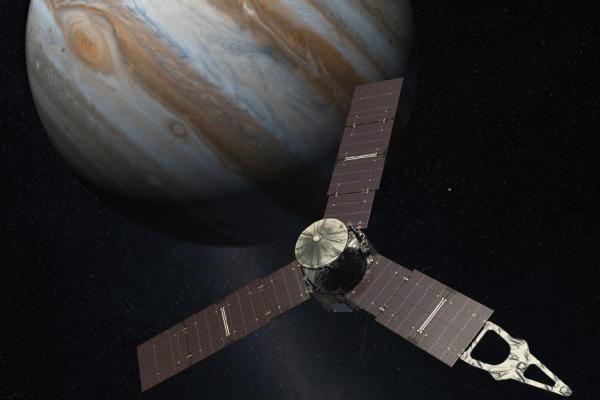

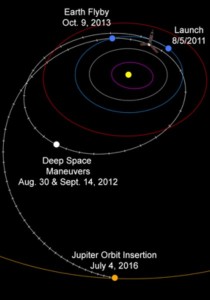

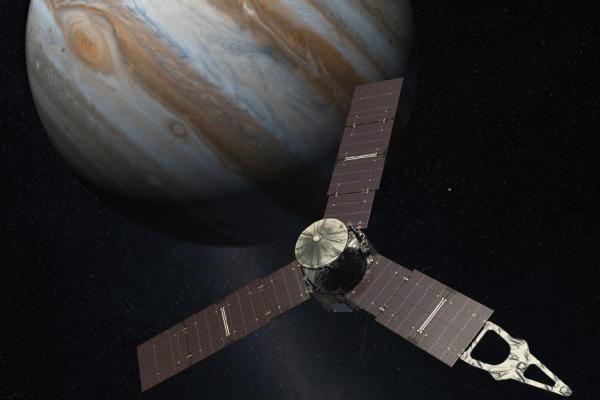

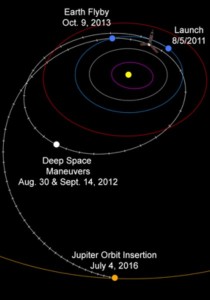

Il 9 ottobre 2013 la sonda Juno, seconda missione del programma New Frontiers della NASA che ha come obiettivo lo studio delle caratteristiche di Giove come “rappresentante” dei pianeti giganti, si troverà ad una distanza di 500 km dalla Terra, sopra il Madagascar. Un passaggio ravvicinato alla Terra programmato per potersi fiondare verso la sua destinazione finale, l’orbita polare intorno a Giove che raggiungerà nel 2016. Ad un’ora circa dal fly-by JUNO si troverà già a 50.000 km dal nostro pianeta.

Il 9 ottobre 2013 la sonda Juno, seconda missione del programma New Frontiers della NASA che ha come obiettivo lo studio delle caratteristiche di Giove come “rappresentante” dei pianeti giganti, si troverà ad una distanza di 500 km dalla Terra, sopra il Madagascar. Un passaggio ravvicinato alla Terra programmato per potersi fiondare verso la sua destinazione finale, l’orbita polare intorno a Giove che raggiungerà nel 2016. Ad un’ora circa dal fly-by JUNO si troverà già a 50.000 km dal nostro pianeta.

JUNO, lanciata il 5 agosto 2011 e frutto di un accordo internazionale NASA – ASI sottoscritto nel 2008, porta a bordo due strumenti italiani: JIRAM (spettrometro ad immagine infrarosso) e KaT (dispositivo di radioscienza). In occasione del fly-by m l’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale dell’INAF, ha organizzato presso il Centro di Geodesia Spaziale ASI di Matera un evento dedicato agli studenti delle scuole superiori, per far conoscere loro in maniera accattivante il mondo dello spazio

SIMULAZIONE VIDEO

JUNO, selezionata nel 2005, è la seconda missione del programma New Frontiers della NASA e ha come obiettivo l’osservazione di Giove. Il lancio è stato effettuato il 5 Agosto 2011 e l’arrivo in orbita gioviana è previsto per il 2016. Dopo la fase di crociera che prevede il fly-by attorno alla Terra, Juno si inserirà in un’orbita polare attorno a Giove con peri-centro pari a 1,06 raggi gioviani, ottimizzata secondo i requisiti scientifici e scelta anche in modo da minimizzare l’esposizione degli strumenti alle radiazioni. Juno orbiterà attorno a Giove per un anno per un totale di 33 orbite.

La missione Juno ha lo scopo di analizzare le caratteristiche di Giove come rappresentante dei Pianeti Giganti. Infatti, Giove può fornirci le conoscenze necessarie per la comprensione dell’origine del sistema solare e dei sistemi planetari che si vanno scoprendo intorno ad altre stelle. Gli obiettivi scientifici di Juno consistono prevalentemente nel comprendere l’origine e l’evoluzione del pianeta Giove (attualmente ci sono ben tre teorie diverse sulla sua formazione), determinare la struttura interna del pianeta e cercare se presenta un nucleo solido, esplorare la magnetosfera polare e ricercare l’origine del campo magnetico, misurare l’abbondanza dell’acqua, caratterizzare i venti nella bassa atmosfera e caratterizzare le abbondanze relative di ossigeno e azoto e le variazioni dovute a fenomeni atmosferici. Inoltre, un’altro obiettivo della missione sarà quello di osservare le aurore boreali di Giove, già osservate dalla Terra, e comprenderne i meccanismi, al fine di studiare il campo magnetico del pianeta e la sua interazione con l’atmosfera. Con la sua configurazione spinning, Juno effettuerà una mappa completa dei campi gravitazionali e magnetici di Giove e uno studio della composizione dell’atmosfera. Per raggiungere tali obiettivi particolare attenzione è stata posta nella definizione dell’orbita, che sarà polare e subirà un moto di precessione per ottenere una migliore copertura del pianeta.

La missione Juno ha lo scopo di analizzare le caratteristiche di Giove come rappresentante dei Pianeti Giganti. Infatti, Giove può fornirci le conoscenze necessarie per la comprensione dell’origine del sistema solare e dei sistemi planetari che si vanno scoprendo intorno ad altre stelle. Gli obiettivi scientifici di Juno consistono prevalentemente nel comprendere l’origine e l’evoluzione del pianeta Giove (attualmente ci sono ben tre teorie diverse sulla sua formazione), determinare la struttura interna del pianeta e cercare se presenta un nucleo solido, esplorare la magnetosfera polare e ricercare l’origine del campo magnetico, misurare l’abbondanza dell’acqua, caratterizzare i venti nella bassa atmosfera e caratterizzare le abbondanze relative di ossigeno e azoto e le variazioni dovute a fenomeni atmosferici. Inoltre, un’altro obiettivo della missione sarà quello di osservare le aurore boreali di Giove, già osservate dalla Terra, e comprenderne i meccanismi, al fine di studiare il campo magnetico del pianeta e la sua interazione con l’atmosfera. Con la sua configurazione spinning, Juno effettuerà una mappa completa dei campi gravitazionali e magnetici di Giove e uno studio della composizione dell’atmosfera. Per raggiungere tali obiettivi particolare attenzione è stata posta nella definizione dell’orbita, che sarà polare e subirà un moto di precessione per ottenere una migliore copertura del pianeta.

Contributo Italiano

La partecipazione italiana alla missione si basa sull’esperienza ormai consolidata nel campo degli spettrometri, camere ottiche e radio scienza, in particolare l’Italia fornirà due strumenti: lo spettrometro ad immagine infrarosso JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper, PI Angioletta Coradini INAF-IFSI, realizzato da Selex-Galileo) e lo strumento di radioscienza KaT (Ka-Band Translator, Principal Investigator Luciano Iess dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, realizzato da Thales Alenia Space-I) che rappresenta la porzione nella banda Ka dell’esperimento di gravità. Ambedue questi strumenti sfruttano importanti sinergie con gli analoghi strumenti in sviluppo per la missione BepiColombo, ottimizzando i costi ed incrementando il ruolo sia scientifico che tecnologico italiano.

Official website: https://juno.wisc.edu/index.html

Il 28 novembre 1983 prendeva il via la missione STS-9 del programma Space Shuttle, che segnò l’esordio del laboratorio spaziale europeo Spacelab collocato nella stiva della navetta Columbia e permise di condurre esperimenti in condizioni di microgravità in un ambiente dedicato. Tra questi figurava lo studio sull’effetto Marangoni, ideato e promosso dall’equipe dell’Istituto di Aerodinamica della facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli, guidata dal prof. Luigi Gerardo Napolitano in qualità di principal investigator con il prof. Rodolfo Monti in veste di co-investigator, ed eseguito dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Ulf Merbold, specialista del carico utile e primo tedesco in orbita. L’attenzione si concentrava sul comportamento dei fluidi quando la forza di gravità non scompare del tutto ma si riduce a valori nell’ordine di un decimillesimo di quella che si registra sulla superficie terrestre. Valori impercettibili ma tali da influenzare qualsiasi tipo di esperimento di fluido dinamica. Attraverso lo strumento Fluid physics module (modulo per la fisica dei fluidi) venne dimostrato come l’effetto Marangoni permetta la costruzione «di ponti liquidi considerevolmente più alti che sulla Terra», un fenomeno prezioso ai fini dello sfruttamento delle condizioni spaziali per produrre nuovi materiali.

Il 28 novembre 1983 prendeva il via la missione STS-9 del programma Space Shuttle, che segnò l’esordio del laboratorio spaziale europeo Spacelab collocato nella stiva della navetta Columbia e permise di condurre esperimenti in condizioni di microgravità in un ambiente dedicato. Tra questi figurava lo studio sull’effetto Marangoni, ideato e promosso dall’equipe dell’Istituto di Aerodinamica della facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli, guidata dal prof. Luigi Gerardo Napolitano in qualità di principal investigator con il prof. Rodolfo Monti in veste di co-investigator, ed eseguito dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Ulf Merbold, specialista del carico utile e primo tedesco in orbita. L’attenzione si concentrava sul comportamento dei fluidi quando la forza di gravità non scompare del tutto ma si riduce a valori nell’ordine di un decimillesimo di quella che si registra sulla superficie terrestre. Valori impercettibili ma tali da influenzare qualsiasi tipo di esperimento di fluido dinamica. Attraverso lo strumento Fluid physics module (modulo per la fisica dei fluidi) venne dimostrato come l’effetto Marangoni permetta la costruzione «di ponti liquidi considerevolmente più alti che sulla Terra», un fenomeno prezioso ai fini dello sfruttamento delle condizioni spaziali per produrre nuovi materiali. Lo studio sull’influenza dell’effetto Marangoni, che sarebbe stato ripetuto nel corso della missione Spacelab D-1 del 1985 a bordo della space shuttle Challenger, fu preceduto da una attività sperimentale prepedeutica, condotta parallelamente a simulazioni numeriche, per individuare fluidi dalle particolari proprietà di tensione superficiale, in modo da migliorarne le prestazioni, soprattutto in condizioni di microgravità. La missione Spacelab 1, realizzata con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, fu apripista della lunga serie di attività sperimentali in orbita a valenza multidisciplinare, oggi condotte in modo permanente a bordo della Stazionale Spaziale Internazionale. La missione STS-9 dello space shuttle Columbia durò 10 giorni, 7 ore e 24 secondi e terminò l’8 dicembre 1983 dopo 168 orbite alla quota di 254 km. Comandante della missione era John Young, che oltre a essere stato sulla Luna fu il primo a portare in orbita lo space shuttle il 12 aprile 1981. Con lui il pilota Brewster Shaw , gli specialisti di missione Owen Garriott e Robert Parker e gli specialisti del carico utile Ulf Merbold e Byron Lichtenberg. Il modulo Spacelab era un laboratorio cilindrico, con un diametro di 4,12 metri, collocato nella zona di carico dello Shuttle e collegato tramite un tunnel al compartimento dell’equipaggio.

Lo studio sull’influenza dell’effetto Marangoni, che sarebbe stato ripetuto nel corso della missione Spacelab D-1 del 1985 a bordo della space shuttle Challenger, fu preceduto da una attività sperimentale prepedeutica, condotta parallelamente a simulazioni numeriche, per individuare fluidi dalle particolari proprietà di tensione superficiale, in modo da migliorarne le prestazioni, soprattutto in condizioni di microgravità. La missione Spacelab 1, realizzata con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, fu apripista della lunga serie di attività sperimentali in orbita a valenza multidisciplinare, oggi condotte in modo permanente a bordo della Stazionale Spaziale Internazionale. La missione STS-9 dello space shuttle Columbia durò 10 giorni, 7 ore e 24 secondi e terminò l’8 dicembre 1983 dopo 168 orbite alla quota di 254 km. Comandante della missione era John Young, che oltre a essere stato sulla Luna fu il primo a portare in orbita lo space shuttle il 12 aprile 1981. Con lui il pilota Brewster Shaw , gli specialisti di missione Owen Garriott e Robert Parker e gli specialisti del carico utile Ulf Merbold e Byron Lichtenberg. Il modulo Spacelab era un laboratorio cilindrico, con un diametro di 4,12 metri, collocato nella zona di carico dello Shuttle e collegato tramite un tunnel al compartimento dell’equipaggio. Quella prima fortunata esperienza, che fu anche il primo capitolo di tele scienza, intesa come opportunità dello scienziato investigatore di interagire con l’astronauta specialista in orbita, fece nascere una realtà all’avanguardia come il MARS (Microgravity advanced research and support center) e Napoli divenne punto di riferimento degli studi sulla microgravità. Nell’aprile 1993, meno di due anni dopo la prematura scomparsa di Luigi Napolitano avvenuta il 23 luglio 1991, proprio dalla sede del Mars veniva seguito un nuovo test in orbita, guidato dal prof. Rodolfo Monti, con una versione avanzata del modulo per la fisica dei fluidi, costruito in Italia da Alenia Spazio. In quella missione, condotta ancora una volta con la navetta Columbia, l’astronautica specialista iniettava olio silicone creando un ponte liquido tra due piatti metallici, riscaldando uno dei quali si studiavano comportamenti e variazioni, come la rottura e la fase di ricostruzione del legame. Conoscenze acquisite e risultate utili per mettere a punto metodologie in grado di fabbricare cristalli di elevata qualità, depurati da impurità.

Quella prima fortunata esperienza, che fu anche il primo capitolo di tele scienza, intesa come opportunità dello scienziato investigatore di interagire con l’astronauta specialista in orbita, fece nascere una realtà all’avanguardia come il MARS (Microgravity advanced research and support center) e Napoli divenne punto di riferimento degli studi sulla microgravità. Nell’aprile 1993, meno di due anni dopo la prematura scomparsa di Luigi Napolitano avvenuta il 23 luglio 1991, proprio dalla sede del Mars veniva seguito un nuovo test in orbita, guidato dal prof. Rodolfo Monti, con una versione avanzata del modulo per la fisica dei fluidi, costruito in Italia da Alenia Spazio. In quella missione, condotta ancora una volta con la navetta Columbia, l’astronautica specialista iniettava olio silicone creando un ponte liquido tra due piatti metallici, riscaldando uno dei quali si studiavano comportamenti e variazioni, come la rottura e la fase di ricostruzione del legame. Conoscenze acquisite e risultate utili per mettere a punto metodologie in grado di fabbricare cristalli di elevata qualità, depurati da impurità.