da Sorrentino | Set 29, 2020 | Industria, Primo Piano, Programmi

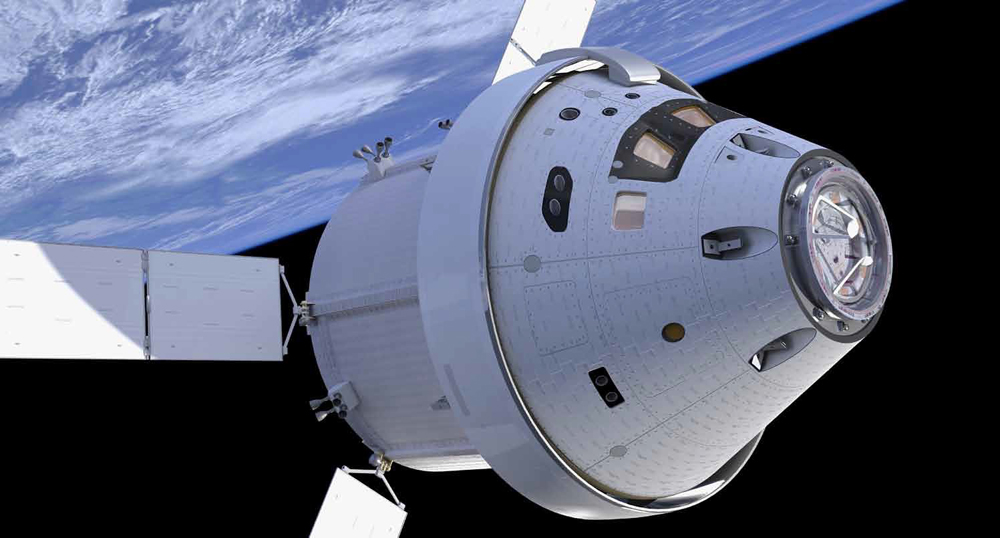

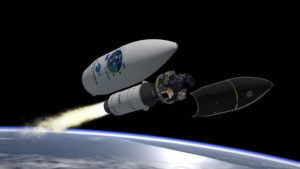

ArianeGroup fornirà i componenti chiave del sistema di propulsione della capsula Orion per la missione Artemis III Moon. Si tratta di diversi componenti principali del sottosistema di propulsione: in particolare, 24 motori di controllo dell’assetto, due regolatori ad alta pressione, varie valvole del carburante, quattro serbatoi di carburante e due serbatoi di elio ad alta pressione per la pressurizzazione dei serbatoi di carburante in condizioni di gravità zero. Inoltre, ArianeGroup fornirà supporto tecnico durante l’integrazione del sistema e l’accettazione per il terzo modulo di servizio europeo (ESM) della missione Artemis Moon della NASA, per il quale ha firmato diversi accordi con Airbus Defence and Space. I contratti seguono la decisione presa dal Consiglio dell’ESA a livello ministeriale nel novembre 2019 di continuare la partecipazione europea al progetto NASA. ArianeGroup è stato coinvolto nel programma Orion fin dal suo inizio e ha già fornito componenti del sottosistema di propulsione per i primi due modelli di volo. Il primo modulo di servizio è stato consegnato alla NASA e il secondo è attualmente in fase di assemblaggio e test presso il sito ArianeGroup di Brema, in Germania. L’integrazione del terzo modulo di servizio inizierà a breve a Brema.

Il modulo di servizio europeo che spingerà gli astronauti sulla Luna è dotato di un sottosistema di propulsione che comprende 33 motori. Oltre ai principali motori costruiti negli Stati Uniti, comprende 24 motori di controllo dell’assetto con una spinta di 200N, costruita da ArianeGroup a Lampoldshausen in Germania.I serbatoi di carburante sono forniti da ArianeGroup a Brema e i serbatoi di elio da ArianeGroup a Issac, nella regione della Nouvelle-Aquitaine in Francia. Allo stesso tempo, ArianeGroup ha presentato una serie di offerte per la produzione dei modelli di volo ESM 4, 5 e 6.

Per il programma Artemis della NASA, il terzo ESM supporterà gli astronauti in orbita lunare a bordo di Orion, mentre il modulo di discesa porterà la prima donna a mettere piede sulla Luna nel 2024. Prima di questo, si svolgeranno due voli, il primo previsto per il 2021. E’ la prima volta che la NASA utilizza un componente critico costruito in Europa per fornire propulsione ed energia elettrica per uno dei suoi veicoli spaziali.

da Sorrentino | Set 25, 2020 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il Governo italiano e quello degli Stati Uniti hanno firmato una Dichiarazione d’intenti in merito al programma lunare #Artemis, previsto per il 2024. Grande soddisfazione da parte del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, per la firma di questa intesa che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA. Con i successivi Accordi Attuativi tra le due agenzie spaziali, saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che contribuiranno a rendere possibile il sogno di una presenza sostenibile in orbita e sulla superficie lunare: dai moduli abitativi, agli esperimenti scientifici, al sistema di telecomunicazioni.

L’intesa è stata sottoscritta da Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spazio, e dall’Amministratore della NASA Jim Bridenstine, in rappresentanza del Governo USA, ed esprime la volontà di sviluppare una cooperazione bilaterale nel Programma Artemis per il ritorno degli esseri umani sulla superficie della Luna e di Marte. L’evento si è svolto attraverso una diretta streaming da Palazzo Chigi, in collegamento con l’Amministratore Nasa Jim Bridenstine, e ha visto anche la presenza di Carlo Massagli, Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, Thomas Smith, Vice Capo Missione dell’Ambasciata americana in Italia e Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

“La dichiarazione di intenti che firmiamo oggi è per l’Italia un riconoscimento delle nostre eccellenze scientifiche e produttive”, ha commentato Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spazio. “Una missione basata sulla reciproca stima e su un approccio innovativo, su un nuovo paradigma, quello che viene chiamato la new space economy. L’obiettivo è quello di allargare il mercato agli operatori commerciali, non solo esclusivamente spaziali, e creare un volano che incrementerà la competitività e la crescita di entrambi i Paesi. Un’esplorazione civile, commerciale e al tempo stesso volta a garantire sostenibilità e consapevolezza dell’ambiente spaziale. La missione Artemis è l’inizio di un entusiasmante cammino nella storia dello spazio.”

“La firma di oggi rappresenta l’ultimo capitolo di una lunga cooperazione di successo tra Stati Uniti e Italia nell’esplorazione spaziale – ha affermato Jim Bridenstine amministratore della Nasa – i nostri Pesi collaborano da tempo nel volo spaziale umano, nelle scienze della terra e dello spazio e il forte sostegno del governo italiano ad Artemis assicura che questa partnership si estenderà verso la prossima fase di esplorazione sulla superficie lunare”.

da Sorrentino | Set 16, 2020 | Industria, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, e l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo hanno visitato il laboratorio torinese di Thales Alenia Space, in occasione della conclusione delle lavorazioni in Italia per la missione ExoMars 2022. La visita ha fornito la possibilità di vedere nel suo insieme l’intero Spacecraft Composite della missione ExoMars 2022, formato dal modulo di trasporto (Carrier Module), dalla piattaforma di atterraggio (Landing Platform) e dal rover Rosalind Franklin, nella sua fase conclusiva di integrazione.

La visita ha riguardato anche la camera ultra-pulita ISO 7, ambiente costantemente controllato allo scopo di preservare le preziose componenti di volo dalla contaminazione microbiologica, dove sono stati integrati i pannelli solari su Rosalind Franklin, elementi che consentiranno al rover di affrontare le condizioni estreme del Pianeta Rosso.

L’a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, ha sottolineato l’assoluta eccellenza rappresentato dal know-how presente nello stabilimento torinese di Thales Alenia Space, che concorre a fare sì che l’Italia continui a essere uno dei driver internazionali nel settore spaziale, ricordando che grazie al supporto della Cabina di Regia politica, dell’Agenzia Spaziale Italiana e delle strategie dell’Agenzia Spaziale Europea, siamo presenti sulle missioni spaziali più importanti per esplorare il nostro sistema solare e per portare l’uomo su Marte, passando dalla Luna, senza dimenticare lo sforzo profuso con l’obiettivo di migliorare il nostro Pianeta grazie ai benefici che derivano dai servizi offerti dai satelliti.

da Sorrentino | Set 15, 2020 | Astronomia, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

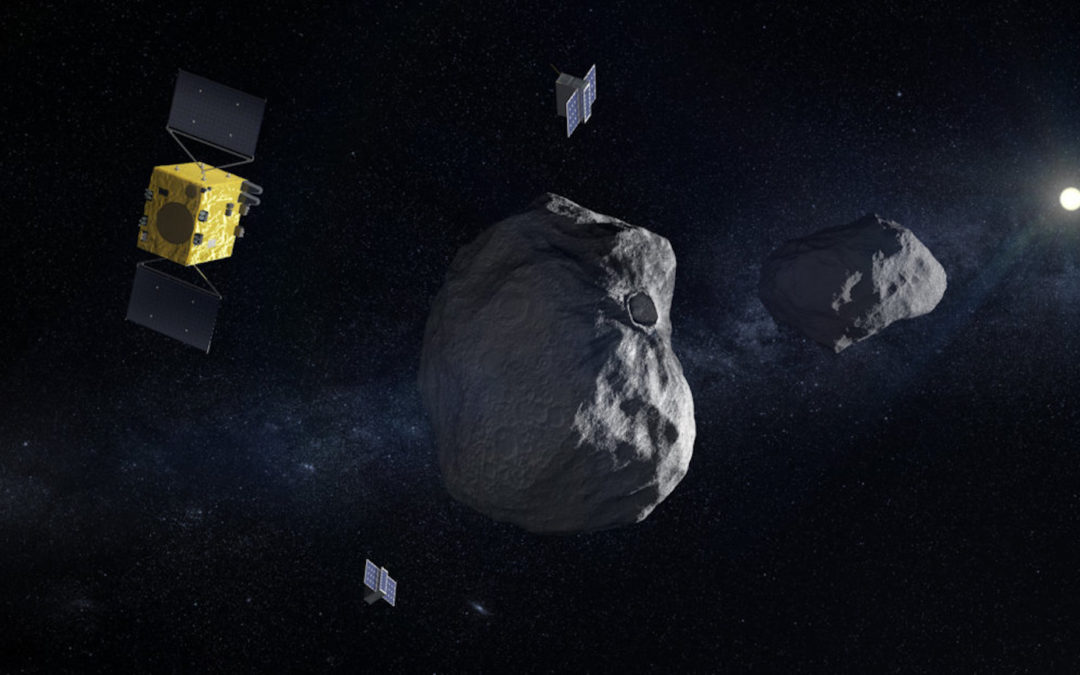

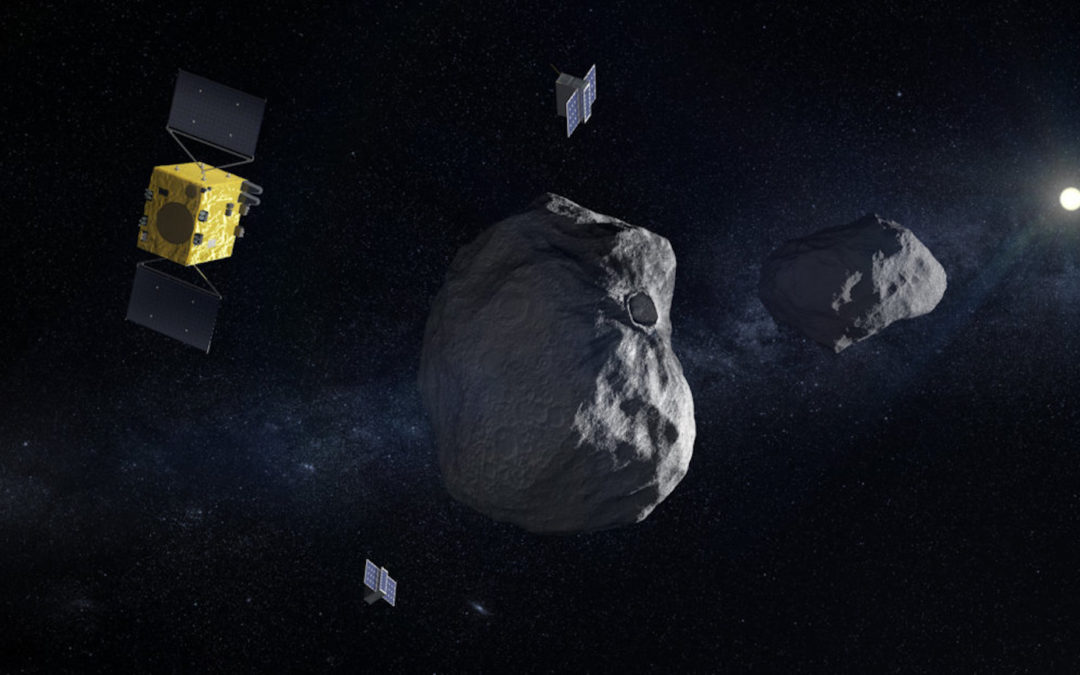

L’Agenzia Spaziale Europea ha assegnato un contratto da 129.4 milioni di euro per il progetto, la manifattura e il collaudo di Hera, la prima missione dell’Europa per la difesa planetaria dal rischio asteroidi. HERA – che prende il nome dalla dea greca del matrimonio – sarà, insieme al veicolo spaziale DART (Double Asteroid Redirect Test) della NASA, la prima sonda inviata dall’uomo a incontrarsi con un sistema di asteroide binario, una classe poco compresa che costituisce circa il 15% degli asteroidi conosciuti.

Hera è il contributo europeo a una collaborazione internazionale di difesa planetaria tra gli scienziati europei e americani denominata AIDA, Asteroid Impact & Deflection Assessment. La sonda DART – il cui lancio è previsto a luglio 2021 – effettuerà prima un impatto cinetico sul più piccolo dei due corpi. Hera seguirà le orme con un dettagliato sondaggio post-impatto per trasformare questo esperimento su grande scala in una tecnica di deviazione di asteroide ben compresa e ripetibile. Così facendo, la missione Hera, delle dimensioni di una scrivania, dimostrerà inoltre nuove tecnologie multiple, come la navigazione autonoma intorno all’asteroide – come per le moderne automobili a guida autonoma sulla Terra – mentre raccoglierà dati scientifici importanti, per aiutare gli scienziati e i progettisti di future missioni a meglio comprendere composizione e struttura degli asteroidi.

Hera rilascerà anche il primo ‘CubeSats’ europeo (satelliti in miniatura costruiti da scatole di 10 cm) nello spazio profondo per un sondaggio ravvicinato dell’asteroide, inclusa la prima sonda radar dell’interno di un asteroide – utilizzando una versione aggiornata del sistema radar a bordo della missione dell’ESA sulla cometa, Rosetta. Previsto per il lancio a ottobre 2024, Hera viaggerà verso il sistema di asteroide binario – la coppia di asteroidi vicino alla Terra Didymos. Una luna di 160 metri, precedentemente battezzata ‘Dimorphos’ nel giugno 2020, della stessa misura circa della Grande Piramide di Giza, orbita l’enorme corpo principale delle dimensioni di una montagna e del diametro di 780 metri.

L’impatto cinetico di DART su Dimorphos a settembre 2022 dovrebbe alterare la sua orbita intorno a Didymos e creare anche un cratere sostanzioso. Questo asteroide lunare diventerà unico, sarà il primo corpo celeste ad avere le sue caratteristiche orbitali e fisiche intenzionalmente alterate dall’intervento umano. Hera raggiungerà il sistema di Didymos alla fine del 2026, dove per circa sei mesi effettuerà degli studi ravvicinati. Il centro controllo della missione Hera sarà presso il centro ESOC dell’ESA a Darmstadt, Germania, che è anche sede del programma di Monitoraggio e Salvaguardia (Space Safety and Security Programme) di cui Hera fa parte.

Il contratto è stato firmato da Franco Ongaro, Direttore di Tecnologia, Ingegneria e Qualità dell’ESA, e da Marco Fuchs, Amministratore Delegato della società tedesca OHB, che guida il consorzio Hera. La firma ha avuto luogo presso il centro ESOC dell’ESA, in Germania, che è sede del programma di Monitoraggio e Salvaguardia (Space Safety and Security Programme) di cui Hera fa parte e servirà da controllo di missione per il lancio del 2024 di Hera. Sono 17 gli Stati Membri dell’ESA che contribuiscono alla missione Hera. La Germania ha l’incarico del progetto complessivo e integrazione del veicolo spaziale Hera. L’Italia è alla guida per quanto riguarda i sottosistemi di alimentazione e propulsione della missione, e fornisce il transponder per lo spazio profondo che permetterà l’esperimento radio-scientifico della missione. L’Italia guida inoltre il CubeSat di prospezione mineraria, che prende il nome dal compianto Andrea Milani, illustre professore e importante scienziato di asteroidi.

da Sorrentino | Set 7, 2020 | Attualità, Industria, Primo Piano, Servizi Satellitari, Tecnologie

Lutto nel mondo spaziale. E’ venuto a mancare a Brescia l’imprenditore Guido Meggiorin, titolare dell’omonima azienda di telecomunicazioni mobili e soprattutto pioniere dei servizi satellitari privati. Nella seconda metà degli anni ’90 fondò la MegSat Space Division, divisione spaziale del gruppo Meggiorin, prima azienda italiana a capitale privato ad avere progettato, costruito e messo in orbita due microsatelliti per telecomunicazioni. Un’impresa portata a termine con un gruppo di lavoro composto da giovani ingegneri bresciani guidati dal direttore e mission manager Giancarlo Borghesi. Il primo successo porta la data del 29 aprile 1999, quando il dimostratore tecnologico MegSat 0, con una massa di appena 34 kg, venne lanciato con un razzo vettore Cosmos-3M delle forze missilistiche strategiche russe e immesso in un’orbita di 580 km inclinata di 48 gradi. Numerosi sistemi innovativi introdotti dai progettisti del microsatellite consentono di garantire alti livelli di qualità nell’acquisizione e nel trattamento dei dati rilevati da reti di servizio tecniche, commerciali e di monitoraggio ambientale e da apparati scientifici e tecnologici in funzione a terra o a bordo di veicoli. MegSat 0 era equipaggiato con apparati di trasmissione finalizzati alla telelettura di dati terrestri come quella dei contatori dei serbatoi di gas appartenenti a utenze domestiche isolate, allo scopo di ottimizzare la logistica dei rifornimenti e ridurre i costi di esercizio dei servizi. A bordo si trovava anche l’esperimento scientifico Aurora, telescopio a doppio canale, per la misura del flusso dell’aurora boreale e del cielo notturno, sviluppato dall’Università di Trieste.

Guido Meggiorin avrebbe compiuto 77 anni il 24 settembre e due giorni dopo festeggiato il ventennale della missione MegSat 1, primo satellite operativo, lanciato il 26 settembre 2000 da Bajkonur con il vettore russo Dnepr, deriva dall’ex missile balistico intercontinentale SS 18 K, riconvertito ad usi civili.

Analogamente al Megsat 0, il secondo satellite di 55 kg, immesso in orbita circolare inclinata di 65 gradi a 645 km di quota, ha funzionato registrando i dati acquisiti durante l’intera orbita e ritrasmettendoli a ogni passaggio sulla stazione di controllo a Terra. Il satellite ha svolto quattro tipi di missioni: didattica, scientifica, tecnologica e commerciale. La missione didattica svolta in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, rivolta a 50 scuole medie italiane, ha permesso di sperimentare la gestione e controllo in orbita di un satellite con dati telemetrici, il calcolo delle orbite e tutte le attività scientifiche correlate a una missione spaziale. parte scientifica della missione è invece dedicata a un esperimento, sviluppato dal Laboratorio CARSO (Center for Advanced Research in Space Optics) in collaborazione con l’Università di Trieste, l’Università e l’INFN di Perugia e l’Istituto di Ottica applicata di Firenze, per il monitoraggio e la mappatura delle emissioni UV. A bordo vennero eseguiti un esperimento tecnologico per la qualificazione di materiali e soluzioni ingegneristiche da impiegare per le future generazioni di microsatelliti e servizi commerciali quali la telelettura dei contatori domestici di gas e acqua già sperimentata con il precedente Megsat 0.

La gestione dei microsatelliti avveniva attraversa una stazione di controllo realizzata nella sede di MegSat Space Division sulla via Triumplina a Brescia.

da Sorrentino | Set 2, 2020 | Industria, Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

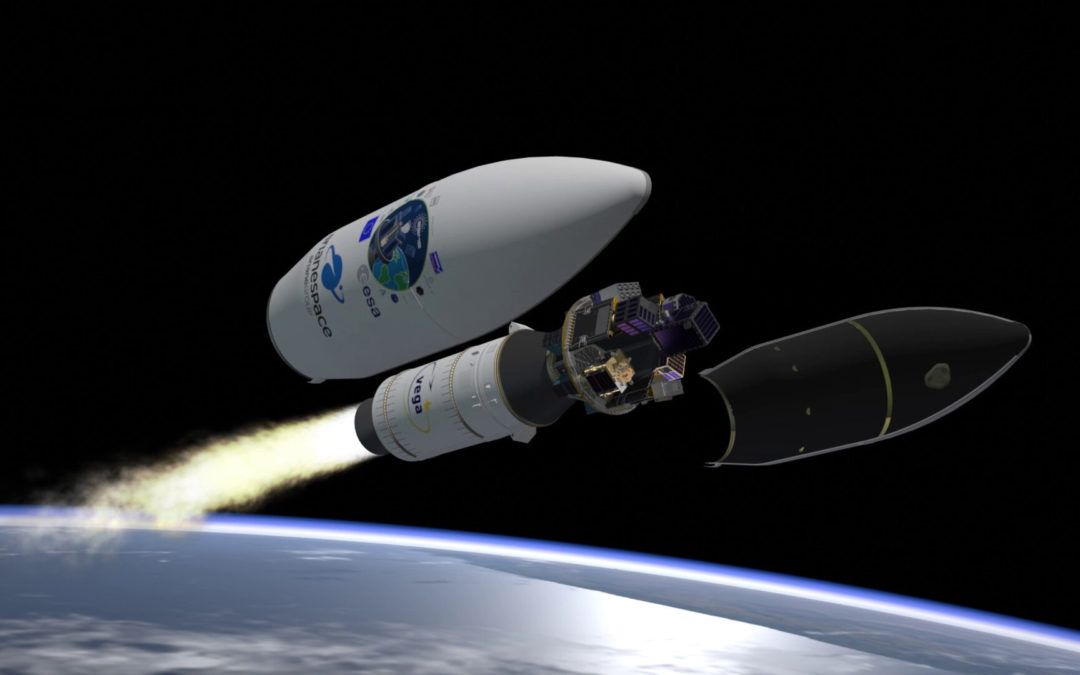

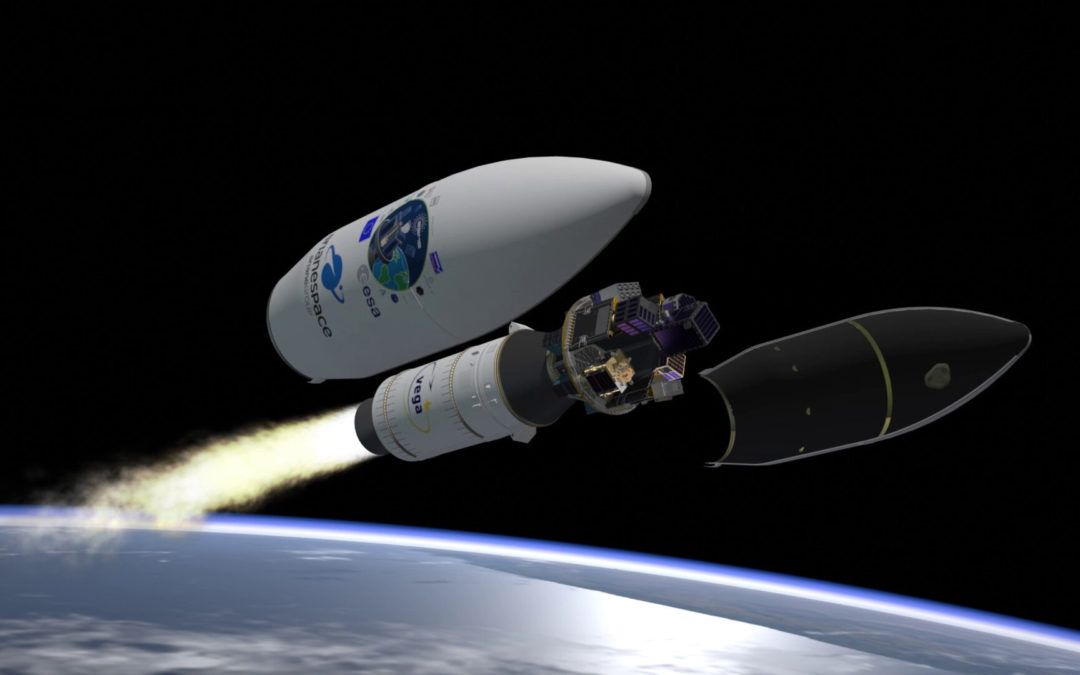

La missione VV16 del razzo vettore europeo Vega, sulla rampa di lancio di Kourou nella Guyana Francese, ha subìto il settimo rinvio, ancora una volta a causa di condizioni meteorologiche avverse che in questa circostanza si sono manifestate lungo la traiettoria di salita. In programma alle 3:51 ora italiana della notte scorsa, il lancio è stato spostato a data da destinarsi a causa del passaggio di un tifone sulla regione della Corea del Sud che avrebbe impedito alla locale stazione di monitoraggio di tracciare il vettore, costruito dalla Avio, nella sua progressione verso l’orbita prevista per il rilascio del carico utile composto da 53 satelliti.

Dopo il fallimento del luglio 2019, il primo dopo 14 successi consecutivi, e la pausa imposta dal lockdown legato alla pandemia da Covid-19, il ritorno sulla rampa di lancio di Vega era stato previsto per il 18 giugno 2020. Poi la serie di rinvii, dovuti alla presenza di forti venti in quota nei cieli della Guyana Francese, fino all’apertura della finestra di lancio fissata tra l’1 e il 4 settembre.

Questa missione riveste particolare valore dal punto di vista tecnologico, perché segna l’esordio del nuovo sistema di rilascio del carico utile, denominato SSMS – Small Spacecraft Mission Service (Servizio di Lancio per Piccoli Satelliti), sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea. Si tratta di una struttura modulare che può essere configurata per rispondere alle esigenze di missione, assicurando il lancio dai più piccoli CubeSat di 1 Kg ai 500 Kg dei mini satelliti. Per questo motivo, il volo è in parte finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, con l’obiettivo di facilitare l’accesso allo spazio abbattendo i costi di lancio. Nella missione VV16 il razzo Vega rilascerà progressivamente 53 satelliti, per conto di 21 clienti di 13 Paesi, in una sequenza coordinata ad un’orbita eliosincrona, a una quota di circa 500 km. L’Agenzia Spaziale Europea ha contribuito allo sviluppo di quattro dei carichi utili a bordo: il micro satellite dei 113 Kg ESAIL, e tre CubeSat: Simba, PICASSO e FSSCat con a bordo la pionieristica tecnologia di intelligenza artificiale denominata Φ-sat-1.