da Sorrentino | Dic 4, 2018 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

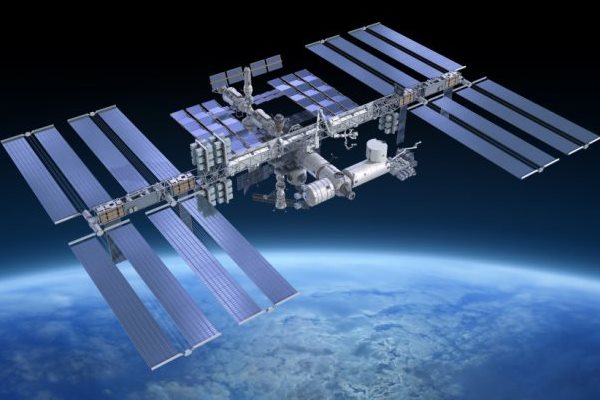

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la durata delle missioni, è stata portata da sei a sei mesi e mezzo, per non rallentare il programma dei voli diretti alla Stazione Spaziale, a seguito dell’incidente. Per McClain e Saint-Jacques si tratta del debutto in orbita, mentre Kononenko è da considerarsi un veterano essendo alla quarta missione. I tre nuovi astronauti resteranno i soli occupanti della stazione spaziale il 20 dicembre prossimo, quando Gerst, Aunon-Chancellor e Prokopyev faranno ritorno sulla Terra.

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la durata delle missioni, è stata portata da sei a sei mesi e mezzo, per non rallentare il programma dei voli diretti alla Stazione Spaziale, a seguito dell’incidente. Per McClain e Saint-Jacques si tratta del debutto in orbita, mentre Kononenko è da considerarsi un veterano essendo alla quarta missione. I tre nuovi astronauti resteranno i soli occupanti della stazione spaziale il 20 dicembre prossimo, quando Gerst, Aunon-Chancellor e Prokopyev faranno ritorno sulla Terra.

da Sorrentino | Nov 26, 2018 | Industria, Missioni, Primo Piano

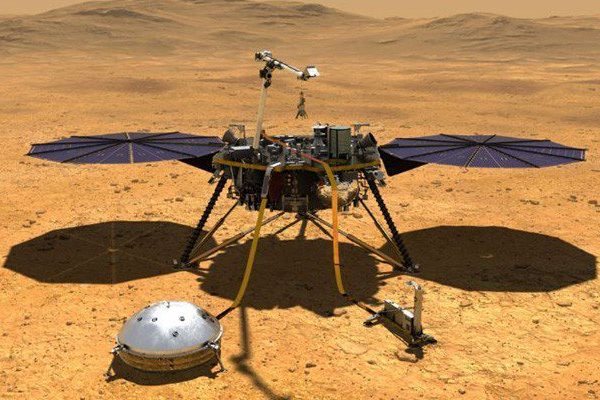

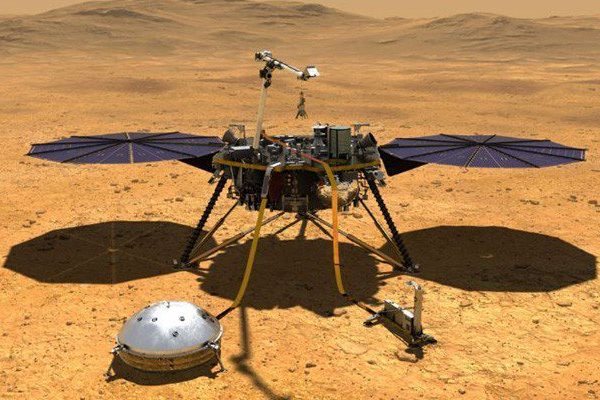

La sonda Insight della NASA ha toccato il suolo di Marte alle 20:54 ora italiana, posando le tre gambe del modulo di discesa come previsto nella regione Elysium Planitia, prossima all’equatore marziano, portando a termine con successo il viaggio iniziato il 5 maggio 2018. Una missione segnata anche dal successo della tecnologia italiana: quella del sensore stellare progettato e costruito da Leonardo negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio, che ha guidato con la precisione necessaria l’intera navigazione per 458 milioni di chilometri, come dello strumento Larri, un sistema di microriflettori che serve a indicare la posizione del lander, sviluppato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana. Senza contare che i segnali che tutto è andato bene sono stati raccolti dalla grande parabole del Sardinia Radar Telescope in Sardegna. Come in tutte le missioni che prevedono lo sbarco sulla superficie del Pianeta Rosso, anche quella di Insight ha tenuto con il fiato sospeso i tecnici del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, sede del centro di controllo. Sette minuti di attesa, iniziati con la manovra che ha permesso di ridurre drasticamente la velocità d’ingresso nella tenue atmosfera marziana, di 19.800 chilometri orari, portandola con l’aiuto del paracadute e dei motori di frenata soli 8 km/h. La prima immagine trasmessa da Insight è risultata scopra, a causa della polvere sollevata dai retrorazzi e che ha ricoperto l’obiettivo. Un problema che impedirà di rimuovere le impurità e realizzare fotografie nitide della pianura in cui la sonda è atterrata. Il programma prevede, nel giro di qualche ora, il dispiegamento dei pannelli solari, che alimentano gli strumenti. Anche l’Europa riveste un ruolo rilevante in questa missione avendo realizzato i due strumenti principali, il sismometro e il sensore termico. In particolare, l’agenzia spaziale francese Cnes e l’Institut de Physique du Globe di Parigi hanno fornito il sismometro, con contributi significativi del Max Planck Institute for Solar System Research in Germania, il Politecnico di Zurigo in Svizzera, e l’Imperial College e la Oxford University nel Regno Unito, oltre che dallo stesso Jpl. L’agenzia spaziale tedesca Dlr ha invece fornito la “talpa” con sensore termico, che permetterà di misurare la temperatura del sottosuolo fino a cinque metri di profondità, con contributi significativi dal Centro di ricerche spaziali dell’Accademie delle scienze polacca. Il Centro de Astrobiología spagnolo ha infine fornito i sensori per il vento. Ultima nota scientifica, il ruolo di gregari dei cubesat Mars Cube One, i due microsatelliti che hanno viaggiato e accompagnato la sonda Insight fino all’ingresso in atmosfera documentandone la discesa e l’arrivo al suolo attraverso la trasmissione dei dati giunti sulla Terra dopo 8 minuti, il tempo necessario a coprire l’attuale distanza con Marte pari a 146 milioni di chilometri.

La sonda Insight della NASA ha toccato il suolo di Marte alle 20:54 ora italiana, posando le tre gambe del modulo di discesa come previsto nella regione Elysium Planitia, prossima all’equatore marziano, portando a termine con successo il viaggio iniziato il 5 maggio 2018. Una missione segnata anche dal successo della tecnologia italiana: quella del sensore stellare progettato e costruito da Leonardo negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio, che ha guidato con la precisione necessaria l’intera navigazione per 458 milioni di chilometri, come dello strumento Larri, un sistema di microriflettori che serve a indicare la posizione del lander, sviluppato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana. Senza contare che i segnali che tutto è andato bene sono stati raccolti dalla grande parabole del Sardinia Radar Telescope in Sardegna. Come in tutte le missioni che prevedono lo sbarco sulla superficie del Pianeta Rosso, anche quella di Insight ha tenuto con il fiato sospeso i tecnici del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, sede del centro di controllo. Sette minuti di attesa, iniziati con la manovra che ha permesso di ridurre drasticamente la velocità d’ingresso nella tenue atmosfera marziana, di 19.800 chilometri orari, portandola con l’aiuto del paracadute e dei motori di frenata soli 8 km/h. La prima immagine trasmessa da Insight è risultata scopra, a causa della polvere sollevata dai retrorazzi e che ha ricoperto l’obiettivo. Un problema che impedirà di rimuovere le impurità e realizzare fotografie nitide della pianura in cui la sonda è atterrata. Il programma prevede, nel giro di qualche ora, il dispiegamento dei pannelli solari, che alimentano gli strumenti. Anche l’Europa riveste un ruolo rilevante in questa missione avendo realizzato i due strumenti principali, il sismometro e il sensore termico. In particolare, l’agenzia spaziale francese Cnes e l’Institut de Physique du Globe di Parigi hanno fornito il sismometro, con contributi significativi del Max Planck Institute for Solar System Research in Germania, il Politecnico di Zurigo in Svizzera, e l’Imperial College e la Oxford University nel Regno Unito, oltre che dallo stesso Jpl. L’agenzia spaziale tedesca Dlr ha invece fornito la “talpa” con sensore termico, che permetterà di misurare la temperatura del sottosuolo fino a cinque metri di profondità, con contributi significativi dal Centro di ricerche spaziali dell’Accademie delle scienze polacca. Il Centro de Astrobiología spagnolo ha infine fornito i sensori per il vento. Ultima nota scientifica, il ruolo di gregari dei cubesat Mars Cube One, i due microsatelliti che hanno viaggiato e accompagnato la sonda Insight fino all’ingresso in atmosfera documentandone la discesa e l’arrivo al suolo attraverso la trasmissione dei dati giunti sulla Terra dopo 8 minuti, il tempo necessario a coprire l’attuale distanza con Marte pari a 146 milioni di chilometri.

da Sorrentino | Nov 20, 2018 | Eventi, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano, Stazione Spaziale

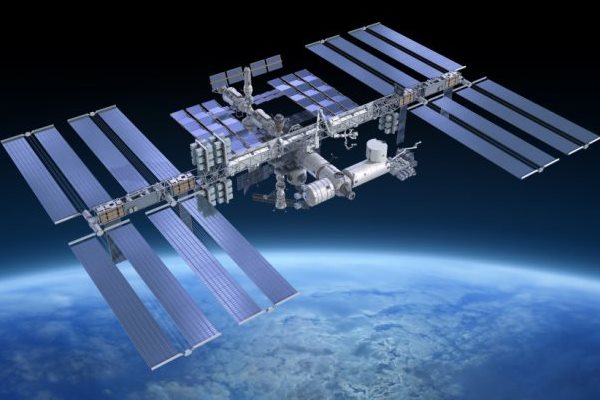

Ventesimo compleanno per la stazione spaziale internazionale. Il 20 novembre 1998 andava in orbita il modulo russo Zarya, primo elemento del complesso orbitale per il cui assemblaggio sono state necessarie 42 missioni, per la maggior parte condotte, grazie alla sua capiente stiva, con lo Space Shuttle andato poi in pensione nel 2011, e per il resto con lanci eseguiti con i vettori russi da Bajkonur. L’anniversario è stato festeggiato da tutti gli attori che hanno dato vita al programma di permanenza umana continua in orbita terrestre: dalla Nasa alle agenzie spaziali europea, russa, canadese, giapponese e, naturalmente, italiana. Nell’auditorium dell’Asi a Tor Vergata la ricorrenza ha permesso di ripercorrere il ruolo preminente dell’Italia, sia nella partecipazione tecnologica e industriale, sia attraverso l’accordo bilaterale con la Nasa, e di presentare i sette esperimenti che saranno condotti dall’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano nel corso della missione di lunga durata “Beyond”, programmata a luglio 2019. Cinque di questi esperimenti, al cui allestimento provvedono Argotec e Telespazio, sono finalizzati a misurare gli effetti della microgravità a lungo termine e prevedono test audiologici, il monitoraggio della massa corporea, approfondimenti sulle cosiddette aggregazioni proteiche in relazione alla possibilità di sviluppare malattie neurodegenerative, la misurazione e l’esposizione alla radiazione cosmica che rappresenta un fattore critico da cui proteggere gli equipaggi impegnati nelle future missioni interplanetarie. Uno degli due esperimenti, di cui si occupa la Kayser Italia, riguardano l’impiego di un telescopio all’interno della stazione spaziale che vede nell’ultravioletto e sarà rivolto verso l’atmosfera terrestre con l’obiettivo di riprendere foto notturne della Terra, comprese quelle di meteoriti che ne attraversano l’atmosfera per catturarne le emissioni, così come per rilevare la bioluminescenza di batteri e plancton. Infine un esperimento proposto dall’Itis Meucci di Firenza per il monitoraggio della crescita e rigenerazione dei girini in microgravità. Lo svolgimento di questi esperimenti nel corso della missione di lunga durata “Beyond” impegnerà Luca Parmitano per complessive 32 ore, pari a quattro giorni lavorativi.

Ventesimo compleanno per la stazione spaziale internazionale. Il 20 novembre 1998 andava in orbita il modulo russo Zarya, primo elemento del complesso orbitale per il cui assemblaggio sono state necessarie 42 missioni, per la maggior parte condotte, grazie alla sua capiente stiva, con lo Space Shuttle andato poi in pensione nel 2011, e per il resto con lanci eseguiti con i vettori russi da Bajkonur. L’anniversario è stato festeggiato da tutti gli attori che hanno dato vita al programma di permanenza umana continua in orbita terrestre: dalla Nasa alle agenzie spaziali europea, russa, canadese, giapponese e, naturalmente, italiana. Nell’auditorium dell’Asi a Tor Vergata la ricorrenza ha permesso di ripercorrere il ruolo preminente dell’Italia, sia nella partecipazione tecnologica e industriale, sia attraverso l’accordo bilaterale con la Nasa, e di presentare i sette esperimenti che saranno condotti dall’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano nel corso della missione di lunga durata “Beyond”, programmata a luglio 2019. Cinque di questi esperimenti, al cui allestimento provvedono Argotec e Telespazio, sono finalizzati a misurare gli effetti della microgravità a lungo termine e prevedono test audiologici, il monitoraggio della massa corporea, approfondimenti sulle cosiddette aggregazioni proteiche in relazione alla possibilità di sviluppare malattie neurodegenerative, la misurazione e l’esposizione alla radiazione cosmica che rappresenta un fattore critico da cui proteggere gli equipaggi impegnati nelle future missioni interplanetarie. Uno degli due esperimenti, di cui si occupa la Kayser Italia, riguardano l’impiego di un telescopio all’interno della stazione spaziale che vede nell’ultravioletto e sarà rivolto verso l’atmosfera terrestre con l’obiettivo di riprendere foto notturne della Terra, comprese quelle di meteoriti che ne attraversano l’atmosfera per catturarne le emissioni, così come per rilevare la bioluminescenza di batteri e plancton. Infine un esperimento proposto dall’Itis Meucci di Firenza per il monitoraggio della crescita e rigenerazione dei girini in microgravità. Lo svolgimento di questi esperimenti nel corso della missione di lunga durata “Beyond” impegnerà Luca Parmitano per complessive 32 ore, pari a quattro giorni lavorativi.

Nelle precedenti missioni con astronauti italiani a bordo, sono stati eseguiti 67 esperimenti per un corrispettivo di 96 ore. Nel corso di un collegamento con Bajkonour, Luca Parmitano ha dialogato con l’Agenzia Spaziale Italiana, presente il nuovo commissario Piero Benvenuti, l’astrofisico appena insediatosi che ha concluso da poco il suo mandato di segretario generale dell’Unione Astronomica Internazionale a Parigi. Parmitano ha sottolineato l’importanza delle missioni di lunga durata e il valore notevole del contributo scientifico e tecnologico dell’Italia in vista dei programmi di esplorazione lunare e di Marte. Parmitano ha ricordato che, una volta a bordo della stazione spaziale, incontrerà un nuovo compagno di viaggio, il robonauta CIMON, realizzato da Airbus e IBM, che pesa 5 kg ed è progettato per fluttuare liberamente nell’ambiente della ISS con il compito di fornire agli astronauti informazioni e dati sui sistemi di bordo e sugli esperimenti in corso. Un quadro operativo decisamente diverso da quello incontrato da Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a bordo della ISS nell’aprile 2001, appena cinque mesi dopo la prima spedizione umana partita con la Soyuz il 31 ottobre 2000, quando si occupò dell’assemblaggio del modulo logistico pressurizzato Raffaello, sviluppato a Torino e trasportato nella stiva dello Shuttle, esattamente un mese dopo l’aggancio al complesso orbitale dell’altro modulo logistico pressurizzato Leonardo. Il contributo dell’industria spaziale italiana comprende, tra gli altri elementi, i nodi 2 e 3, la cupola che permette agli astronauti di affacciarsi sul pianeta e goderne lo spettacolo, il laboratorio europeo Columbus. Il 50% del volume pressurizzato della stazione spaziale, che misura 108 metri per 72, è di progettazione e fabbricazione italiana. L’Italia, peraltrp, è il Paese europeo con il numero maggiore di astronauti a bordo della ISS. Per ben tre volte Paolo Nespoli, con due missioni di lunga durata, l’ultima delle quali conclusa nel 2017; due brevi missioni di Roberto Vittori, seguito da Luca Parmitano con la prima attività extraveicolare di un italiano, e Samantha Cristoforetti, in entrambi i casi con missioni di lunga durata.

Nelle precedenti missioni con astronauti italiani a bordo, sono stati eseguiti 67 esperimenti per un corrispettivo di 96 ore. Nel corso di un collegamento con Bajkonour, Luca Parmitano ha dialogato con l’Agenzia Spaziale Italiana, presente il nuovo commissario Piero Benvenuti, l’astrofisico appena insediatosi che ha concluso da poco il suo mandato di segretario generale dell’Unione Astronomica Internazionale a Parigi. Parmitano ha sottolineato l’importanza delle missioni di lunga durata e il valore notevole del contributo scientifico e tecnologico dell’Italia in vista dei programmi di esplorazione lunare e di Marte. Parmitano ha ricordato che, una volta a bordo della stazione spaziale, incontrerà un nuovo compagno di viaggio, il robonauta CIMON, realizzato da Airbus e IBM, che pesa 5 kg ed è progettato per fluttuare liberamente nell’ambiente della ISS con il compito di fornire agli astronauti informazioni e dati sui sistemi di bordo e sugli esperimenti in corso. Un quadro operativo decisamente diverso da quello incontrato da Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a bordo della ISS nell’aprile 2001, appena cinque mesi dopo la prima spedizione umana partita con la Soyuz il 31 ottobre 2000, quando si occupò dell’assemblaggio del modulo logistico pressurizzato Raffaello, sviluppato a Torino e trasportato nella stiva dello Shuttle, esattamente un mese dopo l’aggancio al complesso orbitale dell’altro modulo logistico pressurizzato Leonardo. Il contributo dell’industria spaziale italiana comprende, tra gli altri elementi, i nodi 2 e 3, la cupola che permette agli astronauti di affacciarsi sul pianeta e goderne lo spettacolo, il laboratorio europeo Columbus. Il 50% del volume pressurizzato della stazione spaziale, che misura 108 metri per 72, è di progettazione e fabbricazione italiana. L’Italia, peraltrp, è il Paese europeo con il numero maggiore di astronauti a bordo della ISS. Per ben tre volte Paolo Nespoli, con due missioni di lunga durata, l’ultima delle quali conclusa nel 2017; due brevi missioni di Roberto Vittori, seguito da Luca Parmitano con la prima attività extraveicolare di un italiano, e Samantha Cristoforetti, in entrambi i casi con missioni di lunga durata.

da Sorrentino | Nov 12, 2018 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

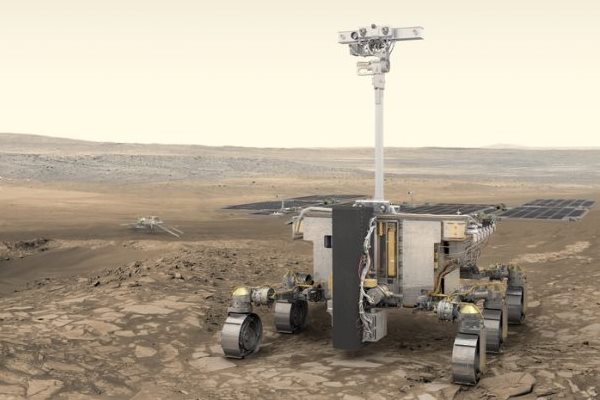

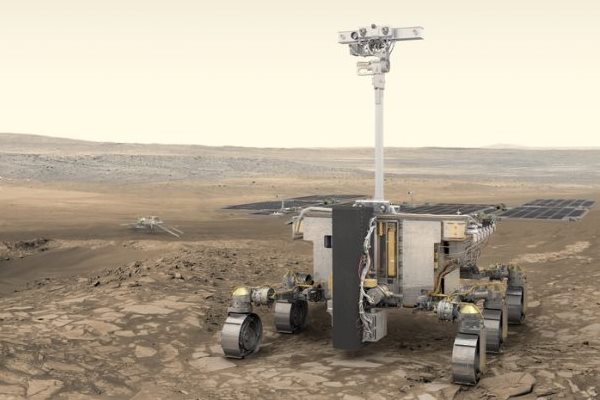

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

da Sorrentino | Nov 8, 2018 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Trasferimento Tecnologico

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

da Sorrentino | Nov 6, 2018 | Politica Spaziale, Primo Piano

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento, lungamente impegnato nella ricerca sui raggi cosmici e ideatore con il Nobel Samuel C.C. Ting dell’esperimento Ams per la caccia all’antimateria posizionato sulla stazione spaziale internazionale, Roberto Battiston ha accompagnato l’Italia dello Spazio nell’avvio dei programmi più all’avanguardia, dal sistema di navigazione satellitare europeo Galileo e alla costellazione di osservazione terrestre COSMO-SkyMed fino al piccolo lanciatore Avio, passando per le missioni dei nostri astronauti sulla stazione spaziale internazionale a quelle di esplorazione cosmica, diventando un sostenitore dei progetti rivolti alla base circumlunare con l’obiettivo di pianificare i viaggi su Marte.

La sua ultima uscita ufficiale il 1° novembre scorso a Buenos Aires, in occasione del terzo Forum Internazionale dello Spazio, organizzato dall’International Astronautica Federation e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con il governo argentino e l’agenzia spaziale locale Conae. Un forum ideato dallo stesso Battiston per allargare l’uso dello spazio alle altre realtà universitarie e industriali con l’obiettivo di realizzare forme di cooperazione in grado di favorire l’Alta formazione, la gestione delle risorse naturali e la prevenzione dei disastri. Un esempio di quella che viene definita la Space Diplomacy. Proprio con l’agenzia Conae l’Asi ha dato vita alla costellazione italo-argentina di osservazione della Terra, Siasge (Sistema Italo Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze).

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la durata delle missioni, è stata portata da sei a sei mesi e mezzo, per non rallentare il programma dei voli diretti alla Stazione Spaziale, a seguito dell’incidente. Per McClain e Saint-Jacques si tratta del debutto in orbita, mentre Kononenko è da considerarsi un veterano essendo alla quarta missione. I tre nuovi astronauti resteranno i soli occupanti della stazione spaziale il 20 dicembre prossimo, quando Gerst, Aunon-Chancellor e Prokopyev faranno ritorno sulla Terra.

A poco meno di due mesi dal lancio non riuscito della navetta spaziale russa Soyuz Ms-10, che l’11 ottobre 2018 fu costretta ad abortire la missione a causa di un malfunzionamento del sensore che segnala la separazione fra primo e secondo stadio, tre nuovi astronauti, a bordo della Soyuz Ms-11, hanno potuto raggiungere regolarmente la stazione spaziale internazionale sei ora dopo la partenza, avvenuta alle 12.30 ora italiana del 3 dicembre 2018 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. L’americana Anne McClain della Nasa, il canadese David Saint-Jacques dell’Agenzia spaziale canadese e il russo Oleg Kononenko della Roscosmos hanno raggiunto sulla ISS il comandante Alexander Gerst dell’Esa, l’americana Serena Aunon-Chancellor e il russo Sergey Prokopyev, dando così inizio alla Spedizione 58/59. La navetta Soyuz Ms-11 h attraccato al modulo russo Poisk. Per compensare il ritardo dovuto all’insuccesso del lancio precedente, la durata delle missioni, è stata portata da sei a sei mesi e mezzo, per non rallentare il programma dei voli diretti alla Stazione Spaziale, a seguito dell’incidente. Per McClain e Saint-Jacques si tratta del debutto in orbita, mentre Kononenko è da considerarsi un veterano essendo alla quarta missione. I tre nuovi astronauti resteranno i soli occupanti della stazione spaziale il 20 dicembre prossimo, quando Gerst, Aunon-Chancellor e Prokopyev faranno ritorno sulla Terra.

La sonda Insight della NASA ha toccato il suolo di Marte alle 20:54 ora italiana, posando le tre gambe del modulo di discesa come previsto nella regione Elysium Planitia, prossima all’equatore marziano, portando a termine con successo il viaggio iniziato il 5 maggio 2018. Una missione segnata anche dal successo della tecnologia italiana: quella del sensore stellare progettato e costruito da Leonardo negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio, che ha guidato con la precisione necessaria l’intera navigazione per 458 milioni di chilometri, come dello strumento Larri, un sistema di microriflettori che serve a indicare la posizione del lander, sviluppato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana. Senza contare che i segnali che tutto è andato bene sono stati raccolti dalla grande parabole del Sardinia Radar Telescope in Sardegna. Come in tutte le missioni che prevedono lo sbarco sulla superficie del Pianeta Rosso, anche quella di Insight ha tenuto con il fiato sospeso i tecnici del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, sede del centro di controllo. Sette minuti di attesa, iniziati con la manovra che ha permesso di ridurre drasticamente la velocità d’ingresso nella tenue atmosfera marziana, di 19.800 chilometri orari, portandola con l’aiuto del paracadute e dei motori di frenata soli 8 km/h. La prima immagine trasmessa da Insight è risultata scopra, a causa della polvere sollevata dai retrorazzi e che ha ricoperto l’obiettivo. Un problema che impedirà di rimuovere le impurità e realizzare fotografie nitide della pianura in cui la sonda è atterrata. Il programma prevede, nel giro di qualche ora, il dispiegamento dei pannelli solari, che alimentano gli strumenti.

La sonda Insight della NASA ha toccato il suolo di Marte alle 20:54 ora italiana, posando le tre gambe del modulo di discesa come previsto nella regione Elysium Planitia, prossima all’equatore marziano, portando a termine con successo il viaggio iniziato il 5 maggio 2018. Una missione segnata anche dal successo della tecnologia italiana: quella del sensore stellare progettato e costruito da Leonardo negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio, che ha guidato con la precisione necessaria l’intera navigazione per 458 milioni di chilometri, come dello strumento Larri, un sistema di microriflettori che serve a indicare la posizione del lander, sviluppato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana. Senza contare che i segnali che tutto è andato bene sono stati raccolti dalla grande parabole del Sardinia Radar Telescope in Sardegna. Come in tutte le missioni che prevedono lo sbarco sulla superficie del Pianeta Rosso, anche quella di Insight ha tenuto con il fiato sospeso i tecnici del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, sede del centro di controllo. Sette minuti di attesa, iniziati con la manovra che ha permesso di ridurre drasticamente la velocità d’ingresso nella tenue atmosfera marziana, di 19.800 chilometri orari, portandola con l’aiuto del paracadute e dei motori di frenata soli 8 km/h. La prima immagine trasmessa da Insight è risultata scopra, a causa della polvere sollevata dai retrorazzi e che ha ricoperto l’obiettivo. Un problema che impedirà di rimuovere le impurità e realizzare fotografie nitide della pianura in cui la sonda è atterrata. Il programma prevede, nel giro di qualche ora, il dispiegamento dei pannelli solari, che alimentano gli strumenti.

Ventesimo compleanno per la stazione spaziale internazionale. Il 20 novembre 1998 andava in orbita il modulo russo Zarya, primo elemento del complesso orbitale per il cui assemblaggio sono state necessarie 42 missioni, per la maggior parte condotte, grazie alla sua capiente stiva, con lo Space Shuttle andato poi in pensione nel 2011, e per il resto con lanci eseguiti con i vettori russi da Bajkonur. L’anniversario è stato festeggiato da tutti gli attori che hanno dato vita al programma di permanenza umana continua in orbita terrestre: dalla Nasa alle agenzie spaziali europea, russa, canadese, giapponese e, naturalmente, italiana. Nell’auditorium dell’Asi a Tor Vergata la ricorrenza ha permesso di ripercorrere il ruolo preminente dell’Italia, sia nella partecipazione tecnologica e industriale, sia attraverso l’accordo bilaterale con la Nasa, e di presentare i sette esperimenti che saranno condotti dall’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano nel corso della missione di lunga durata “Beyond”, programmata a luglio 2019. Cinque di questi esperimenti, al cui allestimento provvedono Argotec e Telespazio, sono finalizzati a misurare gli effetti della microgravità a lungo termine e prevedono test audiologici, il monitoraggio della massa corporea, approfondimenti sulle cosiddette aggregazioni proteiche in relazione alla possibilità di sviluppare malattie neurodegenerative, la misurazione e l’esposizione alla radiazione cosmica che rappresenta un fattore critico da cui proteggere gli equipaggi impegnati nelle future missioni interplanetarie. Uno degli due esperimenti, di cui si occupa la Kayser Italia, riguardano l’impiego di un telescopio all’interno della stazione spaziale che vede nell’ultravioletto e sarà rivolto verso l’atmosfera terrestre con l’obiettivo di riprendere foto notturne della Terra, comprese quelle di meteoriti che ne attraversano l’atmosfera per catturarne le emissioni, così come per rilevare la bioluminescenza di batteri e plancton. Infine un esperimento proposto dall’Itis Meucci di Firenza per il monitoraggio della crescita e rigenerazione dei girini in microgravità. Lo svolgimento di questi esperimenti nel corso della missione di lunga durata “Beyond” impegnerà Luca Parmitano per complessive 32 ore, pari a quattro giorni lavorativi.

Ventesimo compleanno per la stazione spaziale internazionale. Il 20 novembre 1998 andava in orbita il modulo russo Zarya, primo elemento del complesso orbitale per il cui assemblaggio sono state necessarie 42 missioni, per la maggior parte condotte, grazie alla sua capiente stiva, con lo Space Shuttle andato poi in pensione nel 2011, e per il resto con lanci eseguiti con i vettori russi da Bajkonur. L’anniversario è stato festeggiato da tutti gli attori che hanno dato vita al programma di permanenza umana continua in orbita terrestre: dalla Nasa alle agenzie spaziali europea, russa, canadese, giapponese e, naturalmente, italiana. Nell’auditorium dell’Asi a Tor Vergata la ricorrenza ha permesso di ripercorrere il ruolo preminente dell’Italia, sia nella partecipazione tecnologica e industriale, sia attraverso l’accordo bilaterale con la Nasa, e di presentare i sette esperimenti che saranno condotti dall’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano nel corso della missione di lunga durata “Beyond”, programmata a luglio 2019. Cinque di questi esperimenti, al cui allestimento provvedono Argotec e Telespazio, sono finalizzati a misurare gli effetti della microgravità a lungo termine e prevedono test audiologici, il monitoraggio della massa corporea, approfondimenti sulle cosiddette aggregazioni proteiche in relazione alla possibilità di sviluppare malattie neurodegenerative, la misurazione e l’esposizione alla radiazione cosmica che rappresenta un fattore critico da cui proteggere gli equipaggi impegnati nelle future missioni interplanetarie. Uno degli due esperimenti, di cui si occupa la Kayser Italia, riguardano l’impiego di un telescopio all’interno della stazione spaziale che vede nell’ultravioletto e sarà rivolto verso l’atmosfera terrestre con l’obiettivo di riprendere foto notturne della Terra, comprese quelle di meteoriti che ne attraversano l’atmosfera per catturarne le emissioni, così come per rilevare la bioluminescenza di batteri e plancton. Infine un esperimento proposto dall’Itis Meucci di Firenza per il monitoraggio della crescita e rigenerazione dei girini in microgravità. Lo svolgimento di questi esperimenti nel corso della missione di lunga durata “Beyond” impegnerà Luca Parmitano per complessive 32 ore, pari a quattro giorni lavorativi. Nelle precedenti missioni con astronauti italiani a bordo, sono stati eseguiti 67 esperimenti per un corrispettivo di 96 ore. Nel corso di un collegamento con Bajkonour, Luca Parmitano ha dialogato con l’Agenzia Spaziale Italiana, presente il nuovo commissario Piero Benvenuti, l’astrofisico appena insediatosi che ha concluso da poco il suo mandato di segretario generale dell’Unione Astronomica Internazionale a Parigi. Parmitano ha sottolineato l’importanza delle missioni di lunga durata e il valore notevole del contributo scientifico e tecnologico dell’Italia in vista dei programmi di esplorazione lunare e di Marte. Parmitano ha ricordato che, una volta a bordo della stazione spaziale, incontrerà un nuovo compagno di viaggio, il robonauta CIMON, realizzato da Airbus e IBM, che pesa 5 kg ed è progettato per fluttuare liberamente nell’ambiente della ISS con il compito di fornire agli astronauti informazioni e dati sui sistemi di bordo e sugli esperimenti in corso. Un quadro operativo decisamente diverso da quello incontrato da Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a bordo della ISS nell’aprile 2001, appena cinque mesi dopo la prima spedizione umana partita con la Soyuz il 31 ottobre 2000, quando si occupò dell’assemblaggio del modulo logistico pressurizzato Raffaello, sviluppato a Torino e trasportato nella stiva dello Shuttle, esattamente un mese dopo l’aggancio al complesso orbitale dell’altro modulo logistico pressurizzato Leonardo. Il contributo dell’industria spaziale italiana comprende, tra gli altri elementi, i nodi 2 e 3, la cupola che permette agli astronauti di affacciarsi sul pianeta e goderne lo spettacolo, il laboratorio europeo Columbus. Il 50% del volume pressurizzato della stazione spaziale, che misura 108 metri per 72, è di progettazione e fabbricazione italiana. L’Italia, peraltrp, è il Paese europeo con il numero maggiore di astronauti a bordo della ISS. Per ben tre volte Paolo Nespoli, con due missioni di lunga durata, l’ultima delle quali conclusa nel 2017; due brevi missioni di Roberto Vittori, seguito da Luca Parmitano con la prima attività extraveicolare di un italiano, e Samantha Cristoforetti, in entrambi i casi con missioni di lunga durata.

Nelle precedenti missioni con astronauti italiani a bordo, sono stati eseguiti 67 esperimenti per un corrispettivo di 96 ore. Nel corso di un collegamento con Bajkonour, Luca Parmitano ha dialogato con l’Agenzia Spaziale Italiana, presente il nuovo commissario Piero Benvenuti, l’astrofisico appena insediatosi che ha concluso da poco il suo mandato di segretario generale dell’Unione Astronomica Internazionale a Parigi. Parmitano ha sottolineato l’importanza delle missioni di lunga durata e il valore notevole del contributo scientifico e tecnologico dell’Italia in vista dei programmi di esplorazione lunare e di Marte. Parmitano ha ricordato che, una volta a bordo della stazione spaziale, incontrerà un nuovo compagno di viaggio, il robonauta CIMON, realizzato da Airbus e IBM, che pesa 5 kg ed è progettato per fluttuare liberamente nell’ambiente della ISS con il compito di fornire agli astronauti informazioni e dati sui sistemi di bordo e sugli esperimenti in corso. Un quadro operativo decisamente diverso da quello incontrato da Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a bordo della ISS nell’aprile 2001, appena cinque mesi dopo la prima spedizione umana partita con la Soyuz il 31 ottobre 2000, quando si occupò dell’assemblaggio del modulo logistico pressurizzato Raffaello, sviluppato a Torino e trasportato nella stiva dello Shuttle, esattamente un mese dopo l’aggancio al complesso orbitale dell’altro modulo logistico pressurizzato Leonardo. Il contributo dell’industria spaziale italiana comprende, tra gli altri elementi, i nodi 2 e 3, la cupola che permette agli astronauti di affacciarsi sul pianeta e goderne lo spettacolo, il laboratorio europeo Columbus. Il 50% del volume pressurizzato della stazione spaziale, che misura 108 metri per 72, è di progettazione e fabbricazione italiana. L’Italia, peraltrp, è il Paese europeo con il numero maggiore di astronauti a bordo della ISS. Per ben tre volte Paolo Nespoli, con due missioni di lunga durata, l’ultima delle quali conclusa nel 2017; due brevi missioni di Roberto Vittori, seguito da Luca Parmitano con la prima attività extraveicolare di un italiano, e Samantha Cristoforetti, in entrambi i casi con missioni di lunga durata.

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.