da Sorrentino | Ago 26, 2018 | Industria, Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

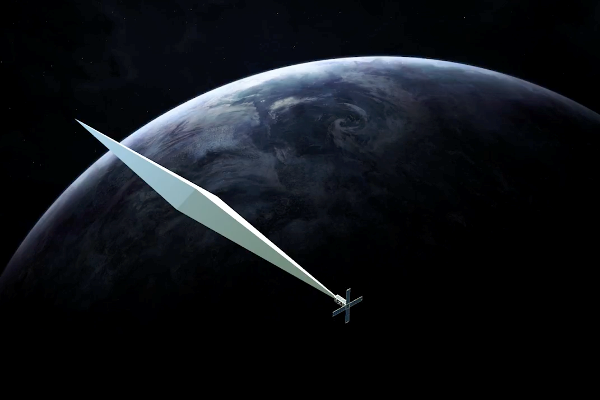

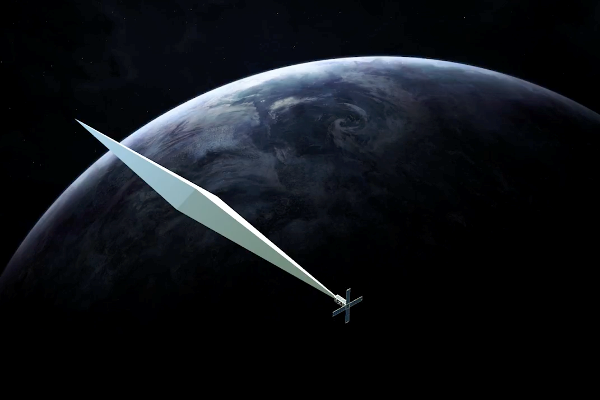

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano Trevor Paglen. Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell’US Air Force di Vandenberg in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano Trevor Paglen. Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell’US Air Force di Vandenberg in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.

Non è la prima volta che Trevor Paglen ci cimenta nell’arte spaziale. La sua prima opera d’arte inviata in orbita è stata “The Last Pictures“, una collezione di 100 immagini che racchiudono la storia dell’umanità, che si trova a bordo del satellite geostazionario per telecomunicazioni EchoStar XVI. In precedenza, i russi hanno provato a impiegare materiale riflettente ma a scopi scientifici. Negli anni ’90, all’epoca della stazione spaziale Mir, venne avviato il progetto “Znamya”, basato su una serie di specchi orbitali studiati per catturare l’energia solare e trasmetterla sulla terra sottoforma di microonde. Ma il progetto fu abbandonato. Recentemente un gruppo di ricerca che fa capo alla Moscow State University of Mechanical Engineering ha effettuato un test in orbita utilizzando un tetraedro, anch’esso formato da materiale riflettente, che avrebbe dovuto provare la possibilità di agganciare e accompagnare nel rientro in atmosfera i grandi satelliti giunti a fine vita operativa, tenendoli per più tempo a contatto con gli altri strati e favorendone la disgregazione. Ma il “Mayak” (com’era ribattezzato) non riuscì a dispiegarsi e non è mai potuto apparire nella sua lucentezza.

da Sorrentino | Ago 22, 2018 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il meteo nel cielo della Guyana Francese non ha tradito le aspettative, permettendo ai tecnici di Arianespace di lanciare regolarmente, mercoledì 22 agosto, il razzo vettore Vega con il satellite europeo Aeolus, dopo un rinvio di 24 ore a causa di forti venti in quota nella giornata di martedì 21. Vega si è distaccato dalla rampa dello spazioporto europeo di Kourou alle 23:20 ora italiana, realizzando la sua dodicesima missione. A salutarne il successo, insieme al presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ai rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Europea e all’ amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, c’era anche Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’ESA protagonista della missione di lunga durata Futura a bordo della stazione spaziale internazionale, madrina di eccezione nella sala di controllo dove un’altra donna, la francese Fleur Lefevre, ha diretto le operazioni di lancio. Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio, ha concluso con successo la sua prima missione del 2018 posizionando correttamente in orbita il satellite dell’ESA Aeolus. Si tratta della dodicesima missione consecutiva di successo per Vega, dal suo viaggio inaugurale nel febbraio del 2012. Il lanciatore europeo conferma la sua la grande affidabilità nel settore dei lanciatori spaziali: è la prima volta, infatti, che un nuovo lanciatore esegue i primi 12 lanci dall’esordio senza alcuna anomalia. Aeolus fornirà profili del vento su scala globale: grazie ad un potente laser, il satellite permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, di migliorare e rendere ancora più affidabili le previsioni meteorologiche.

Avio ha confermato che nel 2019 sarà disponibile Vega C, la nuova e più performante versione del lanciatore con una capacità di oltre il 60% superiore a quella di Vega. Nel 2019 sarà disponibile anche il nuovo SSMS (Small Spacecraft Mission Service), un adattatore e dispenser che permetterà di portare in orbita contemporaneamente fino a 30 satelliti di piccole dimensioni con Vega/Vega C, garantendo così accesso allo Spazio a prezzi competitivi anche a questa fascia di mercato. Nel frattempo Avio sta già lavorando per il 2024 ad una ulteriore evoluzione denominata Vega E che consentirà di incrementare ulteriormente la capacità di carico e la competitività di costo.

(credit: CNES-Arianespace)

da Sorrentino | Ago 12, 2018 | Fisica, Lanci, Missioni, Primo Piano

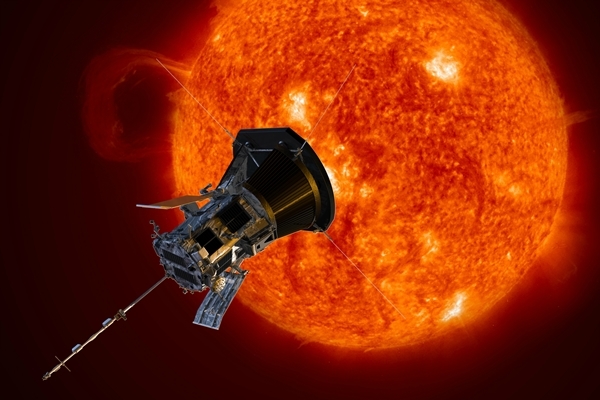

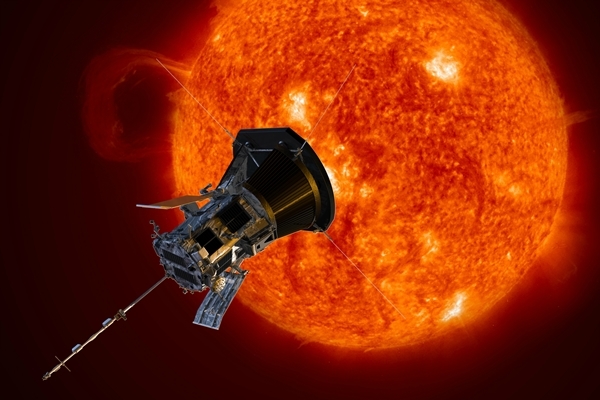

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

Parker Solar Probe, che pesa 635 kg, ha dovuto ricorrere alla spinta del più potente lanciatore attualmente disponibile e lascerà la Terra a una velocità di 85.000 chilometri all’ora. La sua missione è destinata a durare sette anni, periodo che la vedrà avvicinarsi progressivamente al Sole effettuando il primo flyby del viaggio interplanetario il 28 settembre, quando sfiorerà Venere per ottenere una spinta gravitazionale per poi raggiungere il 1 novembre il primo perielio, il punto più vicino della prima delle 24 orbite previste attorno al Sole, una ogni 88 giorni, fino a giugno 2025. Nel corso delle ultime orbite, alla minima distanza dal Sole, la sonda Parker Solar Probe toccherà i 200 km al secondo, quasi 690.000 chilometri all’ora. A bordo quattro strumenti principali: Fields, progettato per la misurazione dei campi elettrico e magnetico dell’atmosfera e del vento solare; Wispr, la camera che riprenderà le immagini delle eruzioni nella corona solare; Sweap (Solar Wind Electrons Alphas and Protons investigation) che misurerà velocità e temperatura delle particelle sprigionate dal Sole; Is-is (Integrated Science Investigation of the Sun) seguirà il moto delle particelle. A proteggere la struttura della sonda, intitolata all’astrofisico Eugene Parker che per primo teorizzò l’esistenza del vento solare, e la strumentazione di bordo uno scudo termico avanzato, basato su un avvolgimento di carbonio ad altissima resistenza. Gli strumenti di bordo cattureranno i dati necessari a spiegare la differenza di temperatura, inspiegabile per le nostre conoscenze termodinamiche, che si registra tra la superficie della nostra stella, 6.000 gradi, e la corona che raggiunge i due milioni di gradi. L’energia che si sprigiona nella corona solare è comparabile a centinaia di milioni di bombe all’idrogeno, ma durante le tempeste periodiche il valore equivalente è di miliardi di ordigni atomici. L’attenzione si concentra soprattutto sulle tempeste che, oltre a produrre danni ai satelliti e blackout nelle telecomunicazioni terrestri, possono esporre a forti radiazioni gli astronauti. E le informazioni saranno utili e faranno da apripista anche alla missione congiunta ESA/NASA Solar Orbiter, destinata a partire nel 2019 con l’obiettivo di porre le basi per le previsioni meteo spaziali.

da Sorrentino | Ago 6, 2018 | Eventi, Missioni, Primo Piano

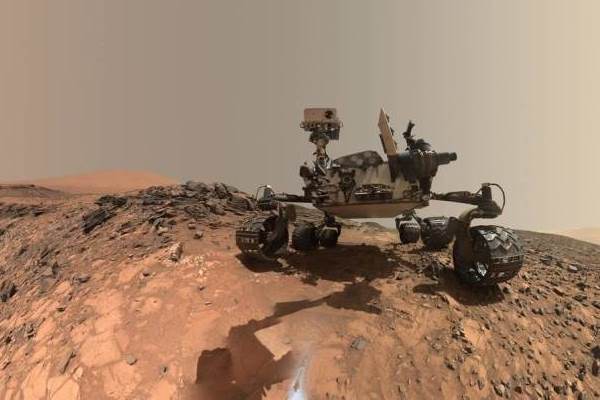

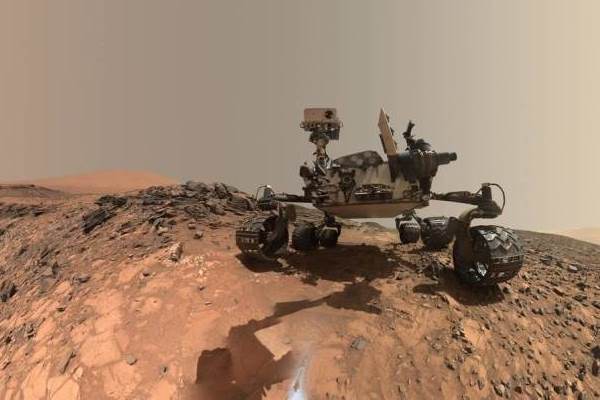

Sesto anniversario dello sbarco su Marte per il rover Curiosity della NASA. Il suo arrivo sulla superficie del Pianeta Rosso è datato 6 agosto 2012. La sua missione, denominata Mars Science Laboratory, è iniziata con il lancio da Cape Canaveral, a bordo del razzo Atlas V 541, il 26 novembre 2011 con approdo finale dopo un viaggio di oltre otto mesi. Il suo arrivo è stato reso possibile da una manovra di discesa, durata 7 minuti, iniziata all’interno di una capsula e una velocità di caduta rallentata prima dal paracadute e poi, una volta sganciato dall’involucro, da un sistema di retrorazzi che ha consentito a Curiosity di posarsi al suolo nei pressi del cratere Gale. Lungo 3 metri e pesante sulla Terra 900 chili, percorre 30 metri ogni ora, una velocità che è pari a un terzo di quella massima che potrebbe raggiungere. In realtà, l’obiettivo del rover è l’esplorazione del suolo e dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, che controlla la missione, si sta attenti a non provocare danni che potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile. Curiosity può superare ostacoli fino a 75 cm di altezza. Il 22 marzo 2018 Curiosity ha tagliato il traguardo dei 2mila giorni “marziani”, che corrispondono a 2054 terrestri. Durante i sei anni trascorsi su Marte, il rover ha raccolto le prove della presenza, in epoche remote, della presenza di acqua allo stato liquido, constatando le caratteristiche del terreno appartenuti a laghi ora asciutti. Curiosity, capace di reggere a una tempesta di sabbia che ha avvolto tutto il Pianeta Rosso, chiuderà a fine 2018 la seconda fase della sua missione e attende l’arrivo della missione Insight, prevista a novembre, in attesa del suo successore Mars 2020.

Sesto anniversario dello sbarco su Marte per il rover Curiosity della NASA. Il suo arrivo sulla superficie del Pianeta Rosso è datato 6 agosto 2012. La sua missione, denominata Mars Science Laboratory, è iniziata con il lancio da Cape Canaveral, a bordo del razzo Atlas V 541, il 26 novembre 2011 con approdo finale dopo un viaggio di oltre otto mesi. Il suo arrivo è stato reso possibile da una manovra di discesa, durata 7 minuti, iniziata all’interno di una capsula e una velocità di caduta rallentata prima dal paracadute e poi, una volta sganciato dall’involucro, da un sistema di retrorazzi che ha consentito a Curiosity di posarsi al suolo nei pressi del cratere Gale. Lungo 3 metri e pesante sulla Terra 900 chili, percorre 30 metri ogni ora, una velocità che è pari a un terzo di quella massima che potrebbe raggiungere. In realtà, l’obiettivo del rover è l’esplorazione del suolo e dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, che controlla la missione, si sta attenti a non provocare danni che potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile. Curiosity può superare ostacoli fino a 75 cm di altezza. Il 22 marzo 2018 Curiosity ha tagliato il traguardo dei 2mila giorni “marziani”, che corrispondono a 2054 terrestri. Durante i sei anni trascorsi su Marte, il rover ha raccolto le prove della presenza, in epoche remote, della presenza di acqua allo stato liquido, constatando le caratteristiche del terreno appartenuti a laghi ora asciutti. Curiosity, capace di reggere a una tempesta di sabbia che ha avvolto tutto il Pianeta Rosso, chiuderà a fine 2018 la seconda fase della sua missione e attende l’arrivo della missione Insight, prevista a novembre, in attesa del suo successore Mars 2020.

(image: NASA)

da Sorrentino | Ago 3, 2018 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

La NASA ha annunciato i nomi degli astronauti che andranno in orbita a bordo di capsule prodotte da società spaziali private: CST-100 Starliner della Boeing e la Crew Dragon, la versione destinata al trasporto umano della capsula sviluppata da SpaceX. La capsula Boeing, il cui primo volo di test è previsto a metà del 2019, avrà un equipaggio composto da Eric Boe, Chris Ferguson e Nicole Aunapu Main. Il veicolo di SpaceX, in calendario ad aprile 2019 ospiterà Bob Behnken e Dough Hurley. La prima missione ufficiale di Starliner vedrà protagonisti John Cassada e la veterana Sunita Williams. La prima missione ufficiale di Dragon sarà condotta da Victor Glover e Michael Hopkins. Gli astronauti americani torneranno a partire da basi di lancio statunitensi, otto anni dopo la chiusura del programma Space Shuttle, avvenuto nel 2011 al termine della missione STS-135. I voli con uomini a bordo saranno preceduti da flight test senza equipaggio, programmati per la capsula CST-100 Starliner della Boeing tra fine 2018 e inizi 2019, e per la Dragon di SpaceX a novembre 2018. Queste due missioni, che precedono l’invio di astronauti in orbita, sono denominate Orbital Flight Test per la Boeing e Demo-1 per la SpaceX. L’astronautica, come ha sottolineato l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, entra in una nuova era perché mai prima d’ora l’uomo si era spinto nello spazio con veicoli commerciali. Le capsule sono state sviluppate dalle due compagnie private Boeing e SpaceX, nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA, che punta allo sviluppo di veicoli e sistemi di lancio per il trasporto in sicurezza degli equipaggi da e verso l’orbita bassa terrestre, in grado per esempio di raggiungere la Stazione spaziale internazionale. CST-100 Starliner sarà lanciata con un vettore Atlas V, la capsula Dragon con un razzo Falcon 9 della della SpaceX. Entrambe le navette partiranno dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral in Florida. Superati i test senza e con equipaggio, ciascuna delle due compagnie potrà programmare sei missioni con equipaggio verso la Stazione Spaziale dal 2019 al 2024.

La NASA ha annunciato i nomi degli astronauti che andranno in orbita a bordo di capsule prodotte da società spaziali private: CST-100 Starliner della Boeing e la Crew Dragon, la versione destinata al trasporto umano della capsula sviluppata da SpaceX. La capsula Boeing, il cui primo volo di test è previsto a metà del 2019, avrà un equipaggio composto da Eric Boe, Chris Ferguson e Nicole Aunapu Main. Il veicolo di SpaceX, in calendario ad aprile 2019 ospiterà Bob Behnken e Dough Hurley. La prima missione ufficiale di Starliner vedrà protagonisti John Cassada e la veterana Sunita Williams. La prima missione ufficiale di Dragon sarà condotta da Victor Glover e Michael Hopkins. Gli astronauti americani torneranno a partire da basi di lancio statunitensi, otto anni dopo la chiusura del programma Space Shuttle, avvenuto nel 2011 al termine della missione STS-135. I voli con uomini a bordo saranno preceduti da flight test senza equipaggio, programmati per la capsula CST-100 Starliner della Boeing tra fine 2018 e inizi 2019, e per la Dragon di SpaceX a novembre 2018. Queste due missioni, che precedono l’invio di astronauti in orbita, sono denominate Orbital Flight Test per la Boeing e Demo-1 per la SpaceX. L’astronautica, come ha sottolineato l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, entra in una nuova era perché mai prima d’ora l’uomo si era spinto nello spazio con veicoli commerciali. Le capsule sono state sviluppate dalle due compagnie private Boeing e SpaceX, nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA, che punta allo sviluppo di veicoli e sistemi di lancio per il trasporto in sicurezza degli equipaggi da e verso l’orbita bassa terrestre, in grado per esempio di raggiungere la Stazione spaziale internazionale. CST-100 Starliner sarà lanciata con un vettore Atlas V, la capsula Dragon con un razzo Falcon 9 della della SpaceX. Entrambe le navette partiranno dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral in Florida. Superati i test senza e con equipaggio, ciascuna delle due compagnie potrà programmare sei missioni con equipaggio verso la Stazione Spaziale dal 2019 al 2024.

Tra i nove astronauti selezionati dalla NASA ci sono reduci del programma Space Shuttle. Sul flight testi della capsula Starliner, insieme alla californiana Nicole Aunapu Mann (tenente colonnello dei Marines, entrata nel corpo astronauti nel 2013), figurano Boe, che ha pilotato la navetta Discovery nelle missioni STS-126 e STS-133, e Ferguson, che ha partecipato alle missioni STS-115 e 135 dello shuttle Atlantis (quella conclusiva) con intermezzo della STS-126 ai comandi dell’Endeavour. Anche Behnken e Hurley hanno volato sullo Space Shuttle. Il primo ha partecipato alle missioni STS-123 e 130, sempre con Endeavour; il secondo ha pilotato la navetta Endeavour nella missione STS-127 e Atlantis STS-135. Per la prima missione ufficiale della capsula Starliner è stata scelta Sunita Williams, da vent’anni nel corpo astronauti, la quale ha trascorso 322 giorni in orbita partecipando alle Spedizioni 14/15 e 32/33 a bordo della stazione spaziale internazionale, effettuando sette passeggiate spaziali. Avrà accanto a sé l’esordiente Josh Cassada, il cui cognome denuncia lontane origini sarde. Sulla Dragon della prima missione ufficiale ci saranno Hopkins, che ha trascorso 166 giorni sulla ISS e compiuto due attività extraveicolari, e l’esordiente Glover, pilota militare entrato nel corpo astronauti della NASA nel 2013.

da Sorrentino | Lug 25, 2018 | Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Il vettore Ariane 5 ha portato a termine con successo la terza missione del 2018 trasferendo in orbita quattro satelliti della costellazione Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo per usi civili e in grado di offrire indicazioni sul posizionamento ad altissima precisione. Con questo lancio il sistema dispone in orbita di 26 satelliti che garantiscono la piena operatività del programma, mentre restano da lanciare gli ultimi 4 satelliti che hanno la funzione di backup. Galileo entra così nella fase pienamente operativa, dopo che nel dicembre 2016 era iniziata l’offerta dei primi servizi di navigazione, ricerca e salvataggio. L’Italia è coinvolta primariamente nel programma Galileo, con Leonardo e Thales Alenia Space,e Telespazio, il cui Centro Spaziale del Fucino è una delle due stazioni di controllo della costellazione. La precisione di lancio risulta determinante per il pieno successo della missione e del programma Galileo. Il vettore Ariane 5 di Arianespace ha spinto i quattro satelliti, ciascuno dei quali pesante 715 kg, alla quota prevista di 22 922 km, avviando le operazioni di rilascio dopo 3 ore e 36 minuti dal decollo dalla base spaziale di Kourou. Un successo che coinvolge a pieno titolo l’industria italiana Avio che partecipa alle missioni lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido. La terza missione di Ariane 5 nel 2018 segue di pochi giorni il test pienamente riuscito del nuovo motore in fibra di carbonio P120 C che equipaggerà i nuovi lanciatori Vega C, che volerà nel 2019, e Ariane 6, che debutterà nel 2020. In calendario ad agosto, dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, il 12esimo volo di Vega, il lanciatore europeo prodotto a Colleferro, che metterà in orbita il satellite Aeolus per conto dell’Agenzia Spaziale Europea.

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano Trevor Paglen. Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell’US Air Force di Vandenberg in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano Trevor Paglen. Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell’US Air Force di Vandenberg in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

Sesto anniversario dello sbarco su Marte per il rover Curiosity della NASA. Il suo arrivo sulla superficie del Pianeta Rosso è datato 6 agosto 2012. La sua missione, denominata Mars Science Laboratory, è iniziata con il lancio da Cape Canaveral, a bordo del razzo Atlas V 541, il 26 novembre 2011 con approdo finale dopo un viaggio di oltre otto mesi. Il suo arrivo è stato reso possibile da una manovra di discesa, durata 7 minuti, iniziata all’interno di una capsula e una velocità di caduta rallentata prima dal paracadute e poi, una volta sganciato dall’involucro, da un sistema di retrorazzi che ha consentito a Curiosity di posarsi al suolo nei pressi del cratere Gale. Lungo 3 metri e pesante sulla Terra 900 chili, percorre 30 metri ogni ora, una velocità che è pari a un terzo di quella massima che potrebbe raggiungere. In realtà, l’obiettivo del rover è l’esplorazione del suolo e dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, che controlla la missione, si sta attenti a non provocare danni che potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile. Curiosity può superare ostacoli fino a 75 cm di altezza. Il 22 marzo 2018 Curiosity ha tagliato il traguardo dei 2mila giorni “marziani”, che corrispondono a 2054 terrestri. Durante i sei anni trascorsi su Marte, il rover ha raccolto le prove della presenza, in epoche remote, della presenza di acqua allo stato liquido, constatando le caratteristiche del terreno appartenuti a laghi ora asciutti. Curiosity, capace di reggere a una tempesta di sabbia che ha avvolto tutto il Pianeta Rosso, chiuderà a fine 2018 la seconda fase della sua missione e attende l’arrivo della missione Insight, prevista a novembre, in attesa del suo successore Mars 2020.

Sesto anniversario dello sbarco su Marte per il rover Curiosity della NASA. Il suo arrivo sulla superficie del Pianeta Rosso è datato 6 agosto 2012. La sua missione, denominata Mars Science Laboratory, è iniziata con il lancio da Cape Canaveral, a bordo del razzo Atlas V 541, il 26 novembre 2011 con approdo finale dopo un viaggio di oltre otto mesi. Il suo arrivo è stato reso possibile da una manovra di discesa, durata 7 minuti, iniziata all’interno di una capsula e una velocità di caduta rallentata prima dal paracadute e poi, una volta sganciato dall’involucro, da un sistema di retrorazzi che ha consentito a Curiosity di posarsi al suolo nei pressi del cratere Gale. Lungo 3 metri e pesante sulla Terra 900 chili, percorre 30 metri ogni ora, una velocità che è pari a un terzo di quella massima che potrebbe raggiungere. In realtà, l’obiettivo del rover è l’esplorazione del suolo e dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, che controlla la missione, si sta attenti a non provocare danni che potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile. Curiosity può superare ostacoli fino a 75 cm di altezza. Il 22 marzo 2018 Curiosity ha tagliato il traguardo dei 2mila giorni “marziani”, che corrispondono a 2054 terrestri. Durante i sei anni trascorsi su Marte, il rover ha raccolto le prove della presenza, in epoche remote, della presenza di acqua allo stato liquido, constatando le caratteristiche del terreno appartenuti a laghi ora asciutti. Curiosity, capace di reggere a una tempesta di sabbia che ha avvolto tutto il Pianeta Rosso, chiuderà a fine 2018 la seconda fase della sua missione e attende l’arrivo della missione Insight, prevista a novembre, in attesa del suo successore Mars 2020.

La NASA ha annunciato i nomi degli astronauti che andranno in orbita a bordo di capsule prodotte da società spaziali private: CST-100 Starliner della Boeing e la Crew Dragon, la versione destinata al trasporto umano della capsula sviluppata da SpaceX. La capsula Boeing, il cui primo volo di test è previsto a metà del 2019, avrà un equipaggio composto da Eric Boe, Chris Ferguson e Nicole Aunapu Main. Il veicolo di SpaceX, in calendario ad aprile 2019 ospiterà Bob Behnken e Dough Hurley. La prima missione ufficiale di Starliner vedrà protagonisti John Cassada e la veterana Sunita Williams. La prima missione ufficiale di Dragon sarà condotta da Victor Glover e Michael Hopkins. Gli astronauti americani torneranno a partire da basi di lancio statunitensi, otto anni dopo la chiusura del programma Space Shuttle, avvenuto nel 2011 al termine della missione STS-135. I voli con uomini a bordo saranno preceduti da flight test senza equipaggio, programmati per la capsula CST-100 Starliner della Boeing tra fine 2018 e inizi 2019, e per la Dragon di SpaceX a novembre 2018. Queste due missioni, che precedono l’invio di astronauti in orbita, sono denominate Orbital Flight Test per la Boeing e Demo-1 per la SpaceX. L’astronautica, come ha sottolineato l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, entra in una nuova era perché mai prima d’ora l’uomo si era spinto nello spazio con veicoli commerciali. Le capsule sono state sviluppate dalle due compagnie private Boeing e SpaceX, nell’ambito del

La NASA ha annunciato i nomi degli astronauti che andranno in orbita a bordo di capsule prodotte da società spaziali private: CST-100 Starliner della Boeing e la Crew Dragon, la versione destinata al trasporto umano della capsula sviluppata da SpaceX. La capsula Boeing, il cui primo volo di test è previsto a metà del 2019, avrà un equipaggio composto da Eric Boe, Chris Ferguson e Nicole Aunapu Main. Il veicolo di SpaceX, in calendario ad aprile 2019 ospiterà Bob Behnken e Dough Hurley. La prima missione ufficiale di Starliner vedrà protagonisti John Cassada e la veterana Sunita Williams. La prima missione ufficiale di Dragon sarà condotta da Victor Glover e Michael Hopkins. Gli astronauti americani torneranno a partire da basi di lancio statunitensi, otto anni dopo la chiusura del programma Space Shuttle, avvenuto nel 2011 al termine della missione STS-135. I voli con uomini a bordo saranno preceduti da flight test senza equipaggio, programmati per la capsula CST-100 Starliner della Boeing tra fine 2018 e inizi 2019, e per la Dragon di SpaceX a novembre 2018. Queste due missioni, che precedono l’invio di astronauti in orbita, sono denominate Orbital Flight Test per la Boeing e Demo-1 per la SpaceX. L’astronautica, come ha sottolineato l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, entra in una nuova era perché mai prima d’ora l’uomo si era spinto nello spazio con veicoli commerciali. Le capsule sono state sviluppate dalle due compagnie private Boeing e SpaceX, nell’ambito del