da Sorrentino | Giu 28, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

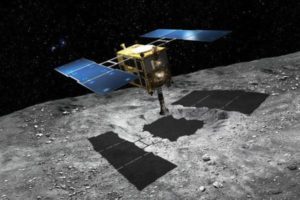

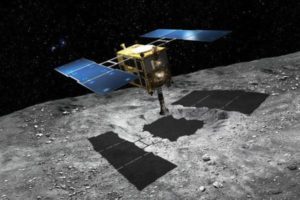

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

da Sorrentino | Giu 27, 2018 | Missioni, Primo Piano

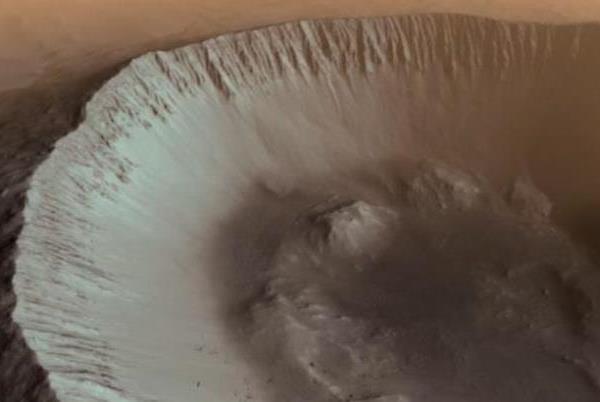

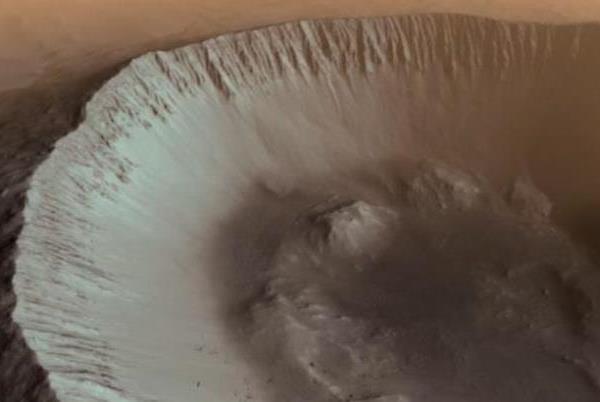

cratere nella piana vulcanica Hesperiana Amazoniana

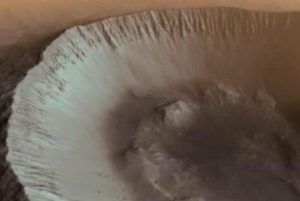

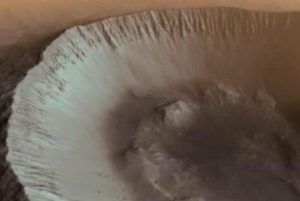

In attesa dell’arrivo del rover di ExoMars 2020, la camera CaSSIS a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO), in orbita intorno il Pianeta rosso dall’ottobre del 2016, ci offre immagini inedite della superfice marziana riprese ad appena 400 chilometri di altezza. Le immagini scattate dallo strumento Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS), svelate nel corso di un workshop organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), mostrano il Pianeta rosso in una veste totalmente nuova ed inaugurano l’iniziativa di rilascio di un’immagine inedita a settimana. Saranno immagini in 3D dalle quali si potranno fare analisi morfologiche della superficie marziana. CaSSIS è una camera realizzata per acquisire immagini ad alta risoluzione di Marte ed è uno degli strumenti a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) della missione ESA ExoMars 2016. Progettato sotto la direzione di Nicolas Thomas dell’Università di Berna (Svizzera), CaSSIS è un progetto internazionale realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’industria italiana, in particolare Leonardo che ha fornito il cuore optronico (piano focale ed elettronica di processamento). Responsabile nazionale del programma è Gabriele Cremonese dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova.

“Le immagini ottenute dalla camera stereo CaSSIS mostrate durante l’evento, sono inedite in termini di risoluzione spaziale e sono – ha commentato Barbara Negri, responsabile dell’Unità esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI – a colori reali, cioè non artificialmente realizzate al computer. Il team scientifico dell’INAF di Padova ha realizzato un software unico che permette di generare immagini 3D del suolo marziano partendo dall’acquisizione di coppie stereo ottenute dalla camera. Altra qualità unica per lo strumento CaSSIS è l’estensione delle immagini, che è di 10 km perpendicolarmente alla direzione di moto. Il lavoro che sta svolgendo il team scientifico italiano su CaSSIS, dimostra la grande capacità dell’Italia di svolgere un ruolo di leadership nell’analisi dei dati scientifici di Marte”.

CaSSIS ha osservato i siti che sono stati identificati come potenziali fonti di gas “traccia”, studiando i processi dinamici di superficie – ad esempio, la sublimazione, i processi di erosione e il vulcanismo – che potrebbero contribuire alla formazione dei gas atmosferici. Lo strumento verrà utilizzato anche per individuare potenziali siti di atterraggio valutando le pendici locali, le rocce e altri possibili pericoli. Grazie ad un meccanismo di rotazione, lo strumento è inoltre in grado di acquisire immagini in configurazione stereoscopica, consentendo così una ricostruzione tridimensionale della superficie del pianeta. “La camera sta funzionando molto bene e la quantità di dati di alta qualità che sta producendo è impressionante, in questi giorni abbiamo superato le 1000 immagini acquisite dalla fine del commissioning, incluse le coppie stereo. L’analisi scientifica delle immagini è già iniziata e prevediamo di sottomettere le prime pubblicazioni nelle prossime settimane”, ha specificato Gabriele Cremonese di INAF. La camera è a bordo della sonda TGO in orbita intorno a Marte, parte della missione ExoMars 2016. L’orbiter avrà anche il compito di effettuare le attività di comunicazioni con la Terra durante la missione del 2020, quando sul Pianeta rosso arriverà un rover che avrà il compito di analizzare, tra l’altro, il sottosuolo del pianeta con un drill, capace di perforare fino a due metri di profondità, ideato e realizzato grazie al contributo della ricerca e dall’industria italiana. Per la missione europea di ExoMars l’Italia è prime scientifico e industriale.

link: https://www.dropbox.com/s/ellldjflv6p684b/Mars_sunset0001-1000.avi?dl=0

l’interno del cratere Nicholson (100 km di diametro) localizzato nel quadrangolo marziano di Memnonia. Questo cratere e’ famoso per il suo picco centrale che si innalza di 3.5 km dal fondo del cratere.

link: https://www.dropbox.com/s/l7dq37j7r3uv7b9/DTM_CaSSIS_Crater.avi?dl=0

cratere di diametro 5.5 km localizzato nella piana vulcanica Hesperiana/Amazoniana di Daedalia nel quadrangolo Phoenicis Lacus di Marte

(Crediti: E.Simioni, G.Cremonese, INAF di Padova)

da Sorrentino | Giu 7, 2018 | Missioni, Primo Piano

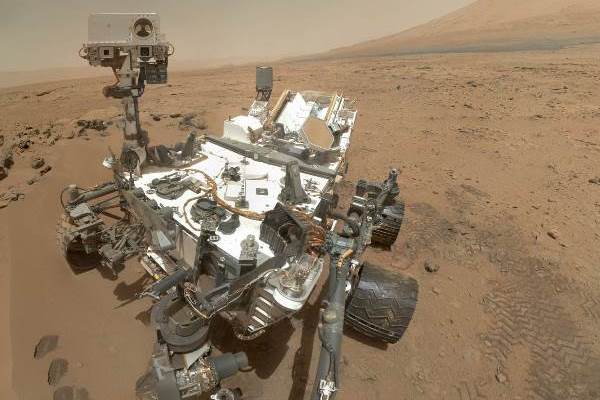

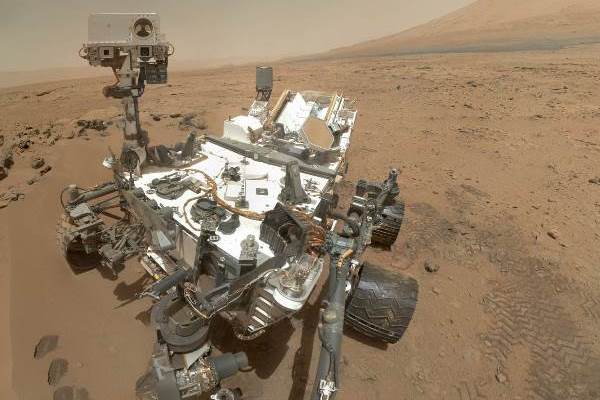

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita. L’annuncio della NASA, affidato al Goddard Space Center a cui fa capo il gruppo di ricerca autore della scoperta, coincide con la pubblicazione su Science dei sensazionali risultati che, ovviamente, non provano in assoluto l’esistenza di forma di vita organica su Marte, ma aggiungono importanti tasselli a quanto si conosce. Le molecole organiche – spiegato gli scienziati – erano racchiuse nell’argillite di origine lacustre alla base di una formazione geologica, denominata Murray, che risale a 3,5 miliardi di anni fa.

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita. L’annuncio della NASA, affidato al Goddard Space Center a cui fa capo il gruppo di ricerca autore della scoperta, coincide con la pubblicazione su Science dei sensazionali risultati che, ovviamente, non provano in assoluto l’esistenza di forma di vita organica su Marte, ma aggiungono importanti tasselli a quanto si conosce. Le molecole organiche – spiegato gli scienziati – erano racchiuse nell’argillite di origine lacustre alla base di una formazione geologica, denominata Murray, che risale a 3,5 miliardi di anni fa.

La cosa straordinaria è che il rover Curiosity non è in grado di scavare in profondità, per cui quanto ha raccolto è molto vicino alla superficie, dove non si pensava che forme organiche potessero sopravvivere. Un particolare che rafforza l’importanza della missione ExoMars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’agenzia russa Roscosmos e il contributo tecnologico rilevante dell’industria aerospaziale italiana con Thales Alenia Space, Altec e Leonardo.

Prima della missione Exomars, è attesa su Marte la sonda Insight della NASA, basata su un lander che non avrà la possibilità di muoversi ma studierà la geologia del pianeta. A seguire la sonda Red Dragon di SpaceX. Il 2020 sarà anche l’anno del nuovo rover che la NASA invierà su Marte. Nello stesso anno proverà ad affacciarsi anche la Cina, mentre l’agenzia spaziale indiana Isro (Indian Space Research Organisation), dopo aver messo in orbita intorno a Marte una sonda nel 2014, proverà a combinare un orbiter e un lander con la missione Mangalyaan 2.

da Sorrentino | Giu 7, 2018 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La capsula Soyuz MS-09, a bordo del razzo vettore Soyuz FG, ha portato in orbita i tre membri d’equipaggio della Expedition 56/57 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Serena Auñón-Chancellor (NASA), Alexander Gerst (ESA) e Sergey Prokopyev (Roscosmos) sono partiti alle 13:12 ora Italiana di mercoledì 6 giugno dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan per attraccare al modulo Rassvet alle ore 15:07 di giovedì 7 giugno. Ad attendere il nuovo equipaggio a bordo della ISS il comandante di Expedition 56 Drew Feustel, insieme a Ricky Arnold e Oleg Artemyev. Nei prossimi 6 mesi sono in programma oltre 250 esperimenti scientifici in vari campi, biologia, scienze della Terra, scienze fisiche, tecnologie. Questa spedizione è stata soggetta a un cambiamento nel gennaio scorso, quando la NASA ha comunicato la sostituzione della 47enne afroamericana Jeanette Epps, candidata a restare in orbita per 143 giorni, con Serena Auñón-Chancellor, che ha così anticipato la sua partenza precedentemente prevista a novembre 2018, quando invece toccherà a Anne McClain.

La capsula Soyuz MS-09, a bordo del razzo vettore Soyuz FG, ha portato in orbita i tre membri d’equipaggio della Expedition 56/57 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Serena Auñón-Chancellor (NASA), Alexander Gerst (ESA) e Sergey Prokopyev (Roscosmos) sono partiti alle 13:12 ora Italiana di mercoledì 6 giugno dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan per attraccare al modulo Rassvet alle ore 15:07 di giovedì 7 giugno. Ad attendere il nuovo equipaggio a bordo della ISS il comandante di Expedition 56 Drew Feustel, insieme a Ricky Arnold e Oleg Artemyev. Nei prossimi 6 mesi sono in programma oltre 250 esperimenti scientifici in vari campi, biologia, scienze della Terra, scienze fisiche, tecnologie. Questa spedizione è stata soggetta a un cambiamento nel gennaio scorso, quando la NASA ha comunicato la sostituzione della 47enne afroamericana Jeanette Epps, candidata a restare in orbita per 143 giorni, con Serena Auñón-Chancellor, che ha così anticipato la sua partenza precedentemente prevista a novembre 2018, quando invece toccherà a Anne McClain.

da Sorrentino | Giu 5, 2018 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Airbus Defence and Space di Tolosa ha aperto le porte dello stabilimento dove è stato completato il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea, dotato di un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, pronto per essere spedito in Guyana francese per il lancio affidato al vettore Vega di Avio. Le caratteristiche del satellite Aeolus, posto nella camera pulita dello stabilimento a Tolosa, sono state illustrate da Mathilde Royer, Capo dell’Osservazione della Terra, Navigazione e Scienze di Airbus Space Systems, e Josef Aschbacher, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. Si tratta, infatti, del primo satellite con tecnologia lidar ad essere lanciato per lo studio del vento ed è la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo spazio. Sondando l’atmosfera con un potente laser, Aeolus permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, di migliorare le previsioni meteorologiche. Il laser genera una luce ultravioletta che viene indirizzata verso la Terra. Questa luce rimbalza dalle molecole dell’aria e dalle particelle piccole come per esempio polvere, ghiaccio e goccioline di acqua presenti nell’atmosfera. La frazione di luce che si riflette di ritorno verso il satellite viene raccolta dal telescopio di Aladin e misurata. Molti aspetti della nostra vita quotidiana sono influenzati dal meteo, pertanto va da sè che previsioni meteorologiche accurate siano importanti per le attività commerciali come l’agricoltura, la pesca, l’edilizia ed i trasporti – e, in generale, le previsioni rendono più semplice pianificare i giorni a venire. Sebbene le previsioni abbiano fatto considerevoli passi avanti negli ultimi anni, i meteorologi hanno urgentemente bisogno dei dati globali del profilo dei venti per migliorarle ancora di più. Il satellite Aeolus, che fa parte del programma di Osservazione della Terra dell’ESA, partirà dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo del lanciatore Vega, costruito da Avio e che può mettere in orbite bassa satelliti del peso di 300-1500 kg. Valore del contratto di lancio, sottoscritto tra ESA e Arianespace nel settembre 2016, è di 32.57 milioni di euro. Aeolus sarà lanciato su un’orbita eliosincrona a 320 km di altezza. Questo profilo orbitale permetterà di misurare la velocità dei venti ortogonalmente alla direzione di volo del satellite con un angolo di 35 gradi rispetto al nadir. Il primo satellite ESA di Osservazione della Terra ad essere portato in orbita da Vega è stato, nel 2015, Sentinel-2A.

Airbus Defence and Space di Tolosa ha aperto le porte dello stabilimento dove è stato completato il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea, dotato di un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, pronto per essere spedito in Guyana francese per il lancio affidato al vettore Vega di Avio. Le caratteristiche del satellite Aeolus, posto nella camera pulita dello stabilimento a Tolosa, sono state illustrate da Mathilde Royer, Capo dell’Osservazione della Terra, Navigazione e Scienze di Airbus Space Systems, e Josef Aschbacher, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. Si tratta, infatti, del primo satellite con tecnologia lidar ad essere lanciato per lo studio del vento ed è la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo spazio. Sondando l’atmosfera con un potente laser, Aeolus permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, di migliorare le previsioni meteorologiche. Il laser genera una luce ultravioletta che viene indirizzata verso la Terra. Questa luce rimbalza dalle molecole dell’aria e dalle particelle piccole come per esempio polvere, ghiaccio e goccioline di acqua presenti nell’atmosfera. La frazione di luce che si riflette di ritorno verso il satellite viene raccolta dal telescopio di Aladin e misurata. Molti aspetti della nostra vita quotidiana sono influenzati dal meteo, pertanto va da sè che previsioni meteorologiche accurate siano importanti per le attività commerciali come l’agricoltura, la pesca, l’edilizia ed i trasporti – e, in generale, le previsioni rendono più semplice pianificare i giorni a venire. Sebbene le previsioni abbiano fatto considerevoli passi avanti negli ultimi anni, i meteorologi hanno urgentemente bisogno dei dati globali del profilo dei venti per migliorarle ancora di più. Il satellite Aeolus, che fa parte del programma di Osservazione della Terra dell’ESA, partirà dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo del lanciatore Vega, costruito da Avio e che può mettere in orbite bassa satelliti del peso di 300-1500 kg. Valore del contratto di lancio, sottoscritto tra ESA e Arianespace nel settembre 2016, è di 32.57 milioni di euro. Aeolus sarà lanciato su un’orbita eliosincrona a 320 km di altezza. Questo profilo orbitale permetterà di misurare la velocità dei venti ortogonalmente alla direzione di volo del satellite con un angolo di 35 gradi rispetto al nadir. Il primo satellite ESA di Osservazione della Terra ad essere portato in orbita da Vega è stato, nel 2015, Sentinel-2A.

da Sorrentino | Giu 4, 2018 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano

SDA Bocconi School of Management vara un centro di ricerca per studiare il valore dell’economia dello spazio. Si chiama See Lab, acronimo di Space economy evolution Lab, ed è diretto da Andrea Sommariva, economista che fa parte del gruppo di studio Space mineral resources dell’Accademia Internazionale dell’Astronautica. L’annuncio della costituzione del See Lab è avvenuta nel corso di un convegno, promosso dalla Bocconi, sulla Space Economy e le opportunità ad essa legate per l’industria spaziale europea.

SDA Bocconi School of Management vara un centro di ricerca per studiare il valore dell’economia dello spazio. Si chiama See Lab, acronimo di Space economy evolution Lab, ed è diretto da Andrea Sommariva, economista che fa parte del gruppo di studio Space mineral resources dell’Accademia Internazionale dell’Astronautica. L’annuncio della costituzione del See Lab è avvenuta nel corso di un convegno, promosso dalla Bocconi, sulla Space Economy e le opportunità ad essa legate per l’industria spaziale europea.

In meno di un mese il tema della Space Economy è stato affrontato in tre importanti consessi, due dei quali in Lombardia, con l’intermezzo del Festival dell’Economia di Trento che ha preceduto l’appuntamento in Bocconi. Ad aprire le riflessioni sull’importanza della Space Economy, che nel 2017 ha generato un fatturato di 350 miliardi di dollari a livello mondiale, è stato, in occasione del seminario “Mars to Earth” (promosso da Mars Planet, chapter italiano di Mars Society) ospitato nell’auditorium Testori della Regione Lombardia, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, figura di riferimento in tutte le occasioni di confronto. La Space Economy esige che le imprese private siano sempre più protagoniste dei programmi spaziali. Argomento ripreso nel dibattito “Lift-off, parte il razzo della Space Economy”, organizzato nell’ambito del Festival dell’economia di Trento, che ha visto accanto a Battiston l’Ad di e-Geos, Massimo Comparini e gli statunitensi Jeffrey Manber Ad di Nanoracks e Dan Hart Presidente e Ad di Virgin Orbit, espressione di due realtà private e commerciali che hanno concluso accordi rispettivamente con Altec per un sistema commerciale per il lancio di cubesat (nanosatelliti) dalla Stazione Spaziale Internazionale e con la stessa Agenzia Spaziale Italiana per l’apertura dello spazioporto di Grottaglie in Puglia dove opererà Virgin Galactic. Immancabile la riflessione sul contributo dei satelliti per l’osservazione della Terra, che generano dati fondamentali per pianificare interventi indispensabili per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia delle risorse del pianeta.

Tornando al See Lab presentato alla Bocconi, esso studierà i due filoni di ricerca che contraddistinguono l’economia dello spazio. Il primo riguarda l’economia legata allo sfruttamento dell’orbita bassa intorno alla Terra, dove orbitano i satelliti destinati all’osservazione del pianeta, e quella geosincrona (37 mila km di altezza), ove risiedono i satelliti delle telecomunicazioni e del broadcasting. Il secondo filone riguarda invece le frontiere più innovative dell’economia spaziale, ovvero l’estrazione di minerali critici come le terre rare e i metalli del gruppo del platino dalla Luna e dagli asteroidi (space mining) o il turismo spaziale.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita.

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita.

La capsula Soyuz MS-09, a bordo del razzo vettore Soyuz FG, ha portato in orbita i tre membri d’equipaggio della Expedition 56/57 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Serena Auñón-Chancellor (NASA), Alexander Gerst (ESA) e Sergey Prokopyev (Roscosmos) sono partiti alle 13:12 ora Italiana di mercoledì 6 giugno dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan per attraccare al modulo Rassvet alle ore 15:07 di giovedì 7 giugno. Ad attendere il nuovo equipaggio a bordo della ISS il comandante di Expedition 56 Drew Feustel, insieme a Ricky Arnold e Oleg Artemyev. Nei prossimi 6 mesi sono in programma oltre 250 esperimenti scientifici in vari campi, biologia, scienze della Terra, scienze fisiche, tecnologie. Questa spedizione è stata soggetta a un cambiamento nel gennaio scorso, quando la NASA ha comunicato la sostituzione della 47enne afroamericana Jeanette Epps, candidata a restare in orbita per 143 giorni, con Serena Auñón-Chancellor, che ha così anticipato la sua partenza precedentemente prevista a novembre 2018, quando invece toccherà a Anne McClain.

La capsula Soyuz MS-09, a bordo del razzo vettore Soyuz FG, ha portato in orbita i tre membri d’equipaggio della Expedition 56/57 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Serena Auñón-Chancellor (NASA), Alexander Gerst (ESA) e Sergey Prokopyev (Roscosmos) sono partiti alle 13:12 ora Italiana di mercoledì 6 giugno dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan per attraccare al modulo Rassvet alle ore 15:07 di giovedì 7 giugno. Ad attendere il nuovo equipaggio a bordo della ISS il comandante di Expedition 56 Drew Feustel, insieme a Ricky Arnold e Oleg Artemyev. Nei prossimi 6 mesi sono in programma oltre 250 esperimenti scientifici in vari campi, biologia, scienze della Terra, scienze fisiche, tecnologie. Questa spedizione è stata soggetta a un cambiamento nel gennaio scorso, quando la NASA ha comunicato la sostituzione della 47enne afroamericana Jeanette Epps, candidata a restare in orbita per 143 giorni, con Serena Auñón-Chancellor, che ha così anticipato la sua partenza precedentemente prevista a novembre 2018, quando invece toccherà a Anne McClain.

Airbus Defence and Space di Tolosa ha aperto le porte dello stabilimento dove è stato completato il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea, dotato di un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, pronto per essere spedito in Guyana francese per il lancio affidato al vettore Vega di Avio. Le caratteristiche del satellite Aeolus, posto nella camera pulita dello stabilimento a Tolosa, sono state illustrate da Mathilde Royer, Capo dell’Osservazione della Terra, Navigazione e Scienze di Airbus Space Systems, e Josef Aschbacher, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. Si tratta, infatti, del primo satellite con tecnologia lidar ad essere lanciato per lo studio del vento ed è la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo spazio. Sondando l’atmosfera con un potente laser, Aeolus permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, di migliorare le previsioni meteorologiche. Il laser genera una luce ultravioletta che viene indirizzata verso la Terra. Questa luce rimbalza dalle molecole dell’aria e dalle particelle piccole come per esempio polvere, ghiaccio e goccioline di acqua presenti nell’atmosfera. La frazione di luce che si riflette di ritorno verso il satellite viene raccolta dal telescopio di Aladin e misurata. Molti aspetti della nostra vita quotidiana sono influenzati dal meteo, pertanto va da sè che previsioni meteorologiche accurate siano importanti per le attività commerciali come l’agricoltura, la pesca, l’edilizia ed i trasporti – e, in generale, le previsioni rendono più semplice pianificare i giorni a venire. Sebbene le previsioni abbiano fatto considerevoli passi avanti negli ultimi anni, i meteorologi hanno urgentemente bisogno dei dati globali del profilo dei venti per migliorarle ancora di più. Il satellite Aeolus, che fa parte del programma di Osservazione della Terra dell’ESA, partirà dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo del lanciatore Vega, costruito da Avio e che può mettere in orbite bassa satelliti del peso di 300-1500 kg. Valore del contratto di lancio, sottoscritto tra ESA e Arianespace nel settembre 2016, è di 32.57 milioni di euro. Aeolus sarà lanciato su un’orbita eliosincrona a 320 km di altezza. Questo profilo orbitale permetterà di misurare la velocità dei venti ortogonalmente alla direzione di volo del satellite con un angolo di 35 gradi rispetto al nadir. Il primo satellite ESA di Osservazione della Terra ad essere portato in orbita da Vega è stato, nel 2015, Sentinel-2A.

Airbus Defence and Space di Tolosa ha aperto le porte dello stabilimento dove è stato completato il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea, dotato di un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, pronto per essere spedito in Guyana francese per il lancio affidato al vettore Vega di Avio. Le caratteristiche del satellite Aeolus, posto nella camera pulita dello stabilimento a Tolosa, sono state illustrate da Mathilde Royer, Capo dell’Osservazione della Terra, Navigazione e Scienze di Airbus Space Systems, e Josef Aschbacher, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. Si tratta, infatti, del primo satellite con tecnologia lidar ad essere lanciato per lo studio del vento ed è la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo spazio. Sondando l’atmosfera con un potente laser, Aeolus permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, di migliorare le previsioni meteorologiche. Il laser genera una luce ultravioletta che viene indirizzata verso la Terra. Questa luce rimbalza dalle molecole dell’aria e dalle particelle piccole come per esempio polvere, ghiaccio e goccioline di acqua presenti nell’atmosfera. La frazione di luce che si riflette di ritorno verso il satellite viene raccolta dal telescopio di Aladin e misurata. Molti aspetti della nostra vita quotidiana sono influenzati dal meteo, pertanto va da sè che previsioni meteorologiche accurate siano importanti per le attività commerciali come l’agricoltura, la pesca, l’edilizia ed i trasporti – e, in generale, le previsioni rendono più semplice pianificare i giorni a venire. Sebbene le previsioni abbiano fatto considerevoli passi avanti negli ultimi anni, i meteorologi hanno urgentemente bisogno dei dati globali del profilo dei venti per migliorarle ancora di più. Il satellite Aeolus, che fa parte del programma di Osservazione della Terra dell’ESA, partirà dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo del lanciatore Vega, costruito da Avio e che può mettere in orbite bassa satelliti del peso di 300-1500 kg. Valore del contratto di lancio, sottoscritto tra ESA e Arianespace nel settembre 2016, è di 32.57 milioni di euro. Aeolus sarà lanciato su un’orbita eliosincrona a 320 km di altezza. Questo profilo orbitale permetterà di misurare la velocità dei venti ortogonalmente alla direzione di volo del satellite con un angolo di 35 gradi rispetto al nadir. Il primo satellite ESA di Osservazione della Terra ad essere portato in orbita da Vega è stato, nel 2015, Sentinel-2A.

SDA Bocconi School of Management vara un centro di ricerca per studiare il valore dell’economia dello spazio. Si chiama See Lab, acronimo di Space economy evolution Lab, ed è diretto da Andrea Sommariva, economista che fa parte del gruppo di studio Space mineral resources dell’Accademia Internazionale dell’Astronautica. L’annuncio della costituzione del See Lab è avvenuta nel corso di un convegno, promosso dalla Bocconi, sulla Space Economy e le opportunità ad essa legate per l’industria spaziale europea.

SDA Bocconi School of Management vara un centro di ricerca per studiare il valore dell’economia dello spazio. Si chiama See Lab, acronimo di Space economy evolution Lab, ed è diretto da Andrea Sommariva, economista che fa parte del gruppo di studio Space mineral resources dell’Accademia Internazionale dell’Astronautica. L’annuncio della costituzione del See Lab è avvenuta nel corso di un convegno, promosso dalla Bocconi, sulla Space Economy e le opportunità ad essa legate per l’industria spaziale europea.