da Sorrentino | Gen 10, 2018 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

L’11 maggio 2009 la navetta Atlantis decollava per una missione di undici giorni con l’obiettivo di effettuare l’ultima manutenzione del telescopio orbitante Hubble. Poco più di due anni dopo, il 21 luglio 2011, dopo 33 voli, 306 giorni nello spazio, 4.848 orbite e 202.673.974 chilometri percorsi, la stessa navetta spaziale Atlantis toccava per l’ultima volta la pista di atterraggio del Kennedy Space Center facendo calare il sipario sul Programma Space Shuttle, durato trent’anni. Tuttavia, la NASA deve aver considerato la missione dedicato al telescopio Hubble l’ultimo atto significativo di un’era che ha visto protagonisti i primi veicoli spaziali riutilizzabili. Per questo motivo il CALTECH (California Institute of Technology), la celebre università americana che forma i futuri scienziati della NASA, commissionò al compositore italiano Leonardo di Lorenzo un’opera musicale per celebrare il lancio della navetta spaziale ATLANTIS avvenuto l’11 maggio 2009. In quella occasione il brano venne eseguita sotto la direzione dell’autore nella storica “Dabney Lounge” del campus americano. Leonardo Di Lorenzo, nativo di Roma, compositore di fama internazionale che vive e lavora a Londra, ha deciso di proporre il suo lavoro, dedicato al culmine dell’epopea dello Space Shuttle, nella cornice del Teatro Grande di Brescia. ù

L’11 maggio 2009 la navetta Atlantis decollava per una missione di undici giorni con l’obiettivo di effettuare l’ultima manutenzione del telescopio orbitante Hubble. Poco più di due anni dopo, il 21 luglio 2011, dopo 33 voli, 306 giorni nello spazio, 4.848 orbite e 202.673.974 chilometri percorsi, la stessa navetta spaziale Atlantis toccava per l’ultima volta la pista di atterraggio del Kennedy Space Center facendo calare il sipario sul Programma Space Shuttle, durato trent’anni. Tuttavia, la NASA deve aver considerato la missione dedicato al telescopio Hubble l’ultimo atto significativo di un’era che ha visto protagonisti i primi veicoli spaziali riutilizzabili. Per questo motivo il CALTECH (California Institute of Technology), la celebre università americana che forma i futuri scienziati della NASA, commissionò al compositore italiano Leonardo di Lorenzo un’opera musicale per celebrare il lancio della navetta spaziale ATLANTIS avvenuto l’11 maggio 2009. In quella occasione il brano venne eseguita sotto la direzione dell’autore nella storica “Dabney Lounge” del campus americano. Leonardo Di Lorenzo, nativo di Roma, compositore di fama internazionale che vive e lavora a Londra, ha deciso di proporre il suo lavoro, dedicato al culmine dell’epopea dello Space Shuttle, nella cornice del Teatro Grande di Brescia. ù

L’appuntamento, fissato per domenica 11 febbraio 2018, segna il ritorno artistico in Italia nei giorni del suo 41esimo genetliaco del maestro Di Lorenzo, il quale oltre a guidare il pubblico all’ascolto, si esibirà in un brano insieme all’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta da Giuseppe Orizio. Il concerto, dal titolo “Sogno di un astronauta”, prende il titolo dalla sinfonia dedicata allo shuttle Atlantis e previste nel programma delle esecuzioni musicali, che comprende una ouverture, due sinfonie e una serie di brani tratti dal poliedrico percorso musicale del compositore, sia in ambito sinfonico che di colonne sonore per cinema e televisione, che teatrale (musical) e jazzistico. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia, e con il patrocinio dell’Associazione Culturale Orbiter e dell’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, permetterà di raccogliere fondi a favore dell’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – OSPEDALE DEI BAMBINI.

L’appuntamento, fissato per domenica 11 febbraio 2018, segna il ritorno artistico in Italia nei giorni del suo 41esimo genetliaco del maestro Di Lorenzo, il quale oltre a guidare il pubblico all’ascolto, si esibirà in un brano insieme all’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta da Giuseppe Orizio. Il concerto, dal titolo “Sogno di un astronauta”, prende il titolo dalla sinfonia dedicata allo shuttle Atlantis e previste nel programma delle esecuzioni musicali, che comprende una ouverture, due sinfonie e una serie di brani tratti dal poliedrico percorso musicale del compositore, sia in ambito sinfonico che di colonne sonore per cinema e televisione, che teatrale (musical) e jazzistico. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia, e con il patrocinio dell’Associazione Culturale Orbiter e dell’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, permetterà di raccogliere fondi a favore dell’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – OSPEDALE DEI BAMBINI.

da Sorrentino | Gen 10, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

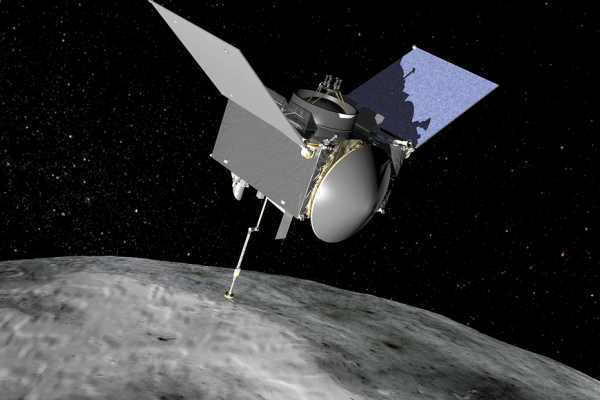

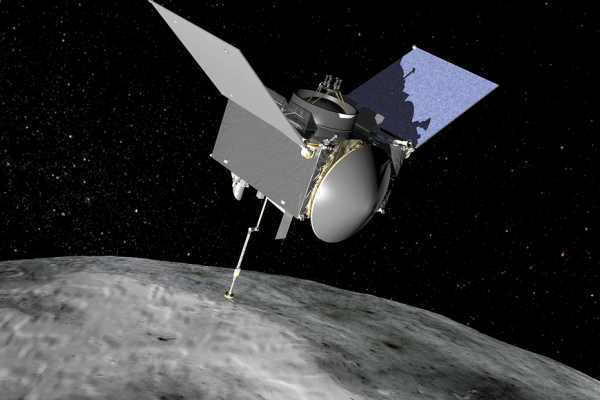

Nell’attesa che la sonda OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) raggiunga l’asteroide Bennu a dicembre 2018, la NASA chiama a far parte del team scientifico della missione altri 13 scienziati tra cui l’italiano Maurizio Pajola, ricercatore dell’Istituto Nazionale Astrofisica (INAF) di Padova. Pajola avrà il compito di studiare la superficie di Bennu dalle immagini che scatterà la sonda una volta avvicinato l’asteroide e individuare il sito migliore per far posare OSIRIS-REx che, grazie al suo braccio robotico, preleverà un campione della superficie e lo riporterà sulla Terra. Il ricercatore affiancherà Elisabetta Dotto dell’INAF di Roma e John Robert Brucato dell’INAF di Firenze, già membri nel team italiano che partecipa alla missione.

Nell’attesa che la sonda OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) raggiunga l’asteroide Bennu a dicembre 2018, la NASA chiama a far parte del team scientifico della missione altri 13 scienziati tra cui l’italiano Maurizio Pajola, ricercatore dell’Istituto Nazionale Astrofisica (INAF) di Padova. Pajola avrà il compito di studiare la superficie di Bennu dalle immagini che scatterà la sonda una volta avvicinato l’asteroide e individuare il sito migliore per far posare OSIRIS-REx che, grazie al suo braccio robotico, preleverà un campione della superficie e lo riporterà sulla Terra. Il ricercatore affiancherà Elisabetta Dotto dell’INAF di Roma e John Robert Brucato dell’INAF di Firenze, già membri nel team italiano che partecipa alla missione.

Dopo il lancio di OSIRIS-REx, avvenuto l’8 Settembre 2016, la NASA ha avviato l’OSIRIS-REx Participating Scientist Program, ovvero un programma per il reclutamento di nuovi scienziati per la missione OSIRIS-REx. Questo prevedeva la sottomissione di una proposta (proposal) di progetto scientifico riguardante l’utilizzo dei dati che verranno raccolti dalla strumentazione della sonda. Tra le decine di scienziati che hanno partecipato alla selezione, c’era anche Maurizio Pajola: “Il progetto che ho proposto alla NASA riguarda lo studio scientifico delle distribuzioni in dimensioni di tutti i massi superficiali, dal metro fino al centimetro, con, in aggiunta, l’identificazione delle densità di massi sulla superficie”, dice Pajola. “Questo aspetto scientifico è di fondamentale importanza anche dal punto di vista ingegneristico per l’identificazione del migliore sito di atterraggio sicuro su Bennu”.

Dei 79 proposal inizialmente ricevuti dalla NASA, sono 13 quelli selezionati. Il proposal inviato da Pajola è stato supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana. “Conoscevamo i risultati raggiunti da Pajola nell’ambito della missione Rosetta e non abbiamo esitato a far sapere alla NASA che avremmo finanziato, per quanto dovuto, le sue attività scientifiche sulla missione OSIRIS-Rex”, dichiara Barbara Negri, responsabile dell’unità Esplorazione ed Osservazione dell’Universo dell’ASI. “Con la selezione del mio progetto di ricerca divento automaticamente Participating Scientist CO-I (Co-Investigator) dello strumento che ho proposto di utilizzare”, aggiunge lo scienziato, originario del Veneto. Oltre Pajola, gli altri scienziati selezionati sono: Joshua Bandfield (Space Science Institute, Boulder, Colorado), Kerri Donaldson-Hanna (University of Oxford, England), Catherine Elder (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California), Timothy Glotch (Stony Brook University, New York), Romy Hanna (University of Texas, Austin), Christine Hartzell (University of Maryland, College Park), Jamie Molaro (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), (Greg Neumann – NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland), Stephen Schwartz (University of Arizona, Tucson), Matthew Siegler (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), David Trang (University of Hawaii, Manoa) e Pasquale Tricarico (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona).

Dei 79 proposal inizialmente ricevuti dalla NASA, sono 13 quelli selezionati. Il proposal inviato da Pajola è stato supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana. “Conoscevamo i risultati raggiunti da Pajola nell’ambito della missione Rosetta e non abbiamo esitato a far sapere alla NASA che avremmo finanziato, per quanto dovuto, le sue attività scientifiche sulla missione OSIRIS-Rex”, dichiara Barbara Negri, responsabile dell’unità Esplorazione ed Osservazione dell’Universo dell’ASI. “Con la selezione del mio progetto di ricerca divento automaticamente Participating Scientist CO-I (Co-Investigator) dello strumento che ho proposto di utilizzare”, aggiunge lo scienziato, originario del Veneto. Oltre Pajola, gli altri scienziati selezionati sono: Joshua Bandfield (Space Science Institute, Boulder, Colorado), Kerri Donaldson-Hanna (University of Oxford, England), Catherine Elder (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California), Timothy Glotch (Stony Brook University, New York), Romy Hanna (University of Texas, Austin), Christine Hartzell (University of Maryland, College Park), Jamie Molaro (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), (Greg Neumann – NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland), Stephen Schwartz (University of Arizona, Tucson), Matthew Siegler (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), David Trang (University of Hawaii, Manoa) e Pasquale Tricarico (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona).

Pajola lavorerà sull’OSIRIS-REx Camera Suite (OCAMS), cioè la fotocamera della sonda che si compone a sua volta di tre strumenti principali: PolyCam (fotocamera associata ad un telescopio di 20 centimetri di diametro utilizzata per l’acquisizione delle immagini nella fase di avvicinamento all’asteroide e per quelle ad altissima risoluzione una volta in orbita), MapCam (sviluppata allo scopo di individuare eventuali satelliti presenti o fenomeni di degassificazione dalla superficie e per produrre mappe globali a colori della superficie di Bennu) e SamCam (riprenderà in modo continuo il recupero del campione dalla superficie dell’asteroide). “Sono emozionatissimo di essere entrato nella missione OSIRIS-REx”, commenta Pajola “non me l’aspettavo, ma ci tenevo davvero tanto dopo tutti i giorni e le notti passate a lavorare sulla superficie della cometa di Rosetta 67P, sia quando ero pagato per lavorare su Rosetta ed ero in Italia al CISAS-Università di Padova, sia nei due anni trascorsi al laboratorio NASA Ames Research Center. Dopo aver identificato tutti i massi sulla superficie cometaria e averne studiato il loro potenziale scientifico ed ingegneristico, ora tutto questo potrò applicarlo su Bennu portando sempre con me la missione scientifica che più mi ha dato finora nella mia carriera da ricercatore: Rosetta!”

Pajola collaborerà con gli altri due scienziati INAF già nel team italiano e il suo ruolo sarà di partecipare sia nell’Image Processing Working Group, che nel Regolith Development Working Group. ”Il mio ruolo riguarderà l’identificazione di tutti i massi sulla superficie di Bennu, l’analisi scientifica delle distribuzioni in dimensioni di questi, e la partecipazione nell’aspetto fondamentale della missione: l’identificazione del miglior Sampling Site sull’asteroide Bennu” specifica Pajola. “Oltre a questo, parteciperò nella realizzazione di mappe geologiche della superficie di Bennu e al suo studio mineralogico”. Il giovane scienziato farà la spola tra la sede padovana dell’INAF e l’Università dell’Arizona ogni sei mesi (negli anni 2018-2021), ma principalmente lavorerà all’Osservatorio Astronomico di Padova per analizzare le immagini ad alta risoluzione dell’asteroide Bennu.

Cos’è la Missione OSIRIS-REx:

La missione OSIRIS-REx è la terza missione spaziale NASA del Programma New Frontiers (la prima è New Horizons su Plutone, la seconda Juno su Giove). La missione è stata sviluppata dal Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona (Tucson), dal NASA Goddard Space Flight Center e dalla Lockheed Martin. OSIRIS-REx ha come scopo quello di compiere un rendezvous con l’asteroide 101955 Bennu a dicembre 2018, seguirlo nella sua orbita per circa 2 anni a distanze che variano da 5 chilometri a 250 metri, e quindi scendere a fine del 2020 sulla sua superficie per prelevare attraverso un braccio robotico un campione incontaminato di regolite carbonacea di almeno 60 grammi (fino a un chilo). I risultati della fase osservativa saranno utilizzati per individuare il sito da cui prelevare il campione e la strategia di avvicinamento. La sonda non atterrerà sulla superficie dell’asteroide (come ha fatto Philae con la cometa 67P) ma allungherà un braccio robotico attraverso cui potrà prelevare un campione incontaminato (con la manovra di Touch and Go, i campioni di regolite verranno raccolti in 5 secondi). Al termine della rapida manovra, la sonda inizierà il suo viaggio di ritorno verso la Terra che raggiungerà il 24 settembre del 2023. Nella fase di avvicinamento al nostro pianeta la sonda rilascerà una capsula, contenente il campione raccolto, che atterrerà nel deserto dello Utah (Stati Uniti). Una volta a terra, il campione sarà trasportato al NASA Johnson Space Center per essere preservato e per le future analisi dei suoi costituenti, della loro distribuzione e della sua storia. La sonda americana avrà il compito di mappare le proprietà globali, chimiche e mineralogiche di un asteroide carbonaceo primordiale per caratterizzare la sua storia geologica e dinamica e fornire un contesto per il campione recuperato, ma dovrà anche misurare l’effetto YORP di un asteroide potenzialmente pericoloso e individuare le proprietà dell’asteroide che contribuiscono a tale effetto.

da Sorrentino | Gen 2, 2018 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

L’obiettivo è l’allenamento del singolo alla resistenza fisica e mentale, alla gestione di risorse in ambienti estremi e confinati, allo sviluppo e all’innovazione della futura tecnologia. Un isolamento vissuto a 360 gradi e un contesto in cui ognuno degli astronauti analoghi ha condotti esperimenti e si è misurati con la propria capacità di gestire le particolari condizioni logistiche. Lo stress da isolamento è una delle caratteristiche più impattanti delle missioni marziane, anche di quelle simulate che si svolgono nel bel mezzo del deserto a circa tre ore di auto dalla città più vicina. Ilaria Cinelli, alla sua terza esperienza allo MRDS (la seconda da comandante) ha insegnato al gruppo come gestire i propri limiti per portare avanti la missione in piena sintonia e condivisione. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, ha fornito alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Il Mdrs-Mars Desert Research Center è costituito da uno habitat di forma cilindrica del diametro di otto metri, costruito nel 2001 e adattato ad ospitare almeno 7 membri. Lo hab è connesso al Musk Observatory (osservatorio astronomico) e alla GreenHab. Tutt’intorno un clima, il paesaggio e una varietà geologica analoghi alla natura estrema dell’ambiente marziano.

da Sorrentino | Dic 22, 2017 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il testo del disegno di legge “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” (il cosiddetto “ddl Spazio”) che ridisegna la governance del settore spaziale in Italia, che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro parlamentare. “Si apre un nuovo capitolo delle spazio italiano – è il commento del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston – L’approvazione della legge sul riordino della governance dell’Agenzia Spaziale Italiana istituzionalizza l’ottimo lavoro fatto in questi anni dalla Cabina di Regia Spazio di Palazzo Chigi, confermando il ruolo di architetto di sistema dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito di del comitato interministeriale previsto dalla nuova legge, sotto l’alta direzione politica della Presidenza del Consiglio. Con questa approvazione si conferma e si rende sistema un’impostazione che è stata determinante nell’affrontare con successo due Ministeriali ESA, la messa a punto del piano stralcio Space Economy e numerosi altri importanti interventi di settore. È un passo importante per dare maggiori servizi all’utenza, per garantire le infrastrutture spaziali necessarie per la crescita del settore spaziale, per renderlo sempre più competitivo in sede internazionale”.

La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il testo del disegno di legge “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” (il cosiddetto “ddl Spazio”) che ridisegna la governance del settore spaziale in Italia, che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro parlamentare. “Si apre un nuovo capitolo delle spazio italiano – è il commento del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston – L’approvazione della legge sul riordino della governance dell’Agenzia Spaziale Italiana istituzionalizza l’ottimo lavoro fatto in questi anni dalla Cabina di Regia Spazio di Palazzo Chigi, confermando il ruolo di architetto di sistema dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito di del comitato interministeriale previsto dalla nuova legge, sotto l’alta direzione politica della Presidenza del Consiglio. Con questa approvazione si conferma e si rende sistema un’impostazione che è stata determinante nell’affrontare con successo due Ministeriali ESA, la messa a punto del piano stralcio Space Economy e numerosi altri importanti interventi di settore. È un passo importante per dare maggiori servizi all’utenza, per garantire le infrastrutture spaziali necessarie per la crescita del settore spaziale, per renderlo sempre più competitivo in sede internazionale”.

La cabina di regia, che ha visto il coinvolgimento dell’ASI, degli attori istituzionali e della Presidenza del Consiglio ha permesso risultati visibili , come il significativo incremento degli addetti dell’industria spaziale, un ritorno industriale del 130% rispetto agli investimenti fatti dall’ Italia in Commissione Europea, il successo dell’ingresso in borsa di Avio con il progetto VEGA, la sottoscrizione di programmi ESA ambiziosi come Space Rider, il prossimo lanciatore europeo VEGA-C il completamento della missione ExoMars 2020, le attività del programma Stazione Spaziale Internazionale ed i progetti tecnologici sviluppati in ambito ESA.

“Ci tengo particolarmente a ringraziare il Parlamento per lo sforzo compiuto e per il lavoro realizzato delle due X Commissioni di Camera e Senato coinvolte nel processo legislativo – aggiunge Battiston – Un particolare ringraziamento al Senatore Tomaselli e l’Onorevole Benamati e tutti i loro colleghi del gruppo interparlamentare spazio. L’approvazione di questa legge è stata bipartisan a testimonianza di un valore nazionale condiviso. Un grazie anche alla Presidenza del Consiglio: l’attenzione degli ultimi due governi per il settore spaziale ha reso possibile questi importanti risultati”.

da Sorrentino | Dic 20, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Sollecitato a dare una interpretazione al valore dell’attività in orbita, AstroPaolo sottolinea l’importanza della stazione spaziale come laboratorio per nuove ricadute scientifiche e tecnologiche. “E’ fondamentale fare ricerca, che si cerchi di esplorare il mondo esterno, scoprire che ci sono tantissime cose da imparare. Attraverso la scienza riusciamo a vivere meglio e utilizzare le risorse di cui disponiamo – dichiara Nespoli – La ISS è un posto unico, il luogo della microgravità, che ci obbliga a lavorare in un modo diverso e quindi a imparare ad adeguarci alle condizioni a contorno. E’ importante per le agenzie spaziali e in generale per il mondo disporre di questo laboratorio orbitale, dove si portano solo attività che si possono fare solo in quelle condizioni. Per la maggior parte si tratta di ricerche di base. La ricerca ha successo quando ci si imbatte in qualcosa di nuovo, che non conosciamo”.

Nespoli spiega che nella seconda missione di lunga durata i tempi di adattamento si sono ridotti. “Momenti difficili? Parlerei piuttosto di criticità, come quando si manovra il braccio robotico. Ovviamente anche quando ti rendi conto che stai eseguendo un esperimento per il quale centinaia o migliaia di persona avevano lavorato”.

Invitato a parlare del futuro, l’astronauta confessa di attendere con ansia il momento in cui tutti avranno la possibilità di andare nello spazio e vivere la sua esperienza. E agli studenti egli rivolge la raccomandazione a inseguire i loro sogni. “Come immagino il futuro? Sempre difficile da prevedere, ma spero che presto ricominceremo a viaggiare al di fuori dell’orbita bassa terrestre, tornare sulla Luna e possibilmente andare su Marte. Una stazione intorno alla Luna, così come una base lunare, ci aiuterebbe a testare le condizioni del viaggio interplanetario. Lo ritengo un passo importante nella conoscenza e nell’evoluzione dell’umanità. Però dobbiamo sganciarci dalle differenze nazionali e lavorare come espressione del mondo”.

Nespoli rivendica il ruolo di cavia: dopo il rientro mi sono stati prelevati il sangue così comne campioni di fibra muscolare, per cercare di capire come si comporta il corpo durante e dopo la missione. La figura dell’astronauta eroe ha lasciato posto all’operatore dello spazio. Siamo gli occhi, le braccia e le mani degli scienziati che stanno sulla Terra. Spero di continuare a fornire il mio contributo nel viaggio verso la conoscenza”.

“Quali progetti nell’immediato? Verrà il momento in cui lascerò l’ESA, ma intanto tornerò subito a parlare alle scuole e alla gente. Ora c’è il post flight di sei mesi dedicata alla riabilitazione, in cui siamo impegnati a raccogliere dati, poi i debrifing tecnici, e il ritorno in Italia, a febbraio, insieme all’equipaggio che ha condiviso con me i cinque mesi a bordo della stazione”.

Quanto alla riabilitazione, Nespoli spiega che dopo il rientro c’è un periodo di 21 giorni in cui l’astronauta è legato a una rigida agenda. La riabilitazione avviene anche a livello psicologico, tocca vari aspetti. C’è quella del sistema vestibolare per riabituare il corpo alla postura, e dei i muscoli del collo e della spalla non più abituati a sostenere la testa. Tutti temi che si riconducono alla capacità di adattamento. Circa i paragoni tra le tre missioni a cui ha partecipato nell’arco di dieci anni, Nespoli paragona il primo viaggio sullo Space Shuttle a un campeggio di 15 giorni, nelle successive due missioni di lunga durata è dovuto diventare forzatamente un extraterrestre. E dopo appena conclusa non si senta un 60enne. “Mi piacerebbe tornare in orbita da turista e sogno il giorno in cui si potrà acquistare un biglietto su internet per andare nello spazio”.

I futuri astronauti saranno molto preparati. Oltre a possedere, come già avviene, un paio d’anni di addestramento, si vedranno affidare compiti tecnici, a cominciare da quello di Capcom, ovvero Capsule communicator, con ruolo di contatto tra gli astronauti in orbita e il centro di controllo a terra, e attività di supporto agli esperimenti. “Oggi andare nello spazio è frutto di un lavoro di team. Le interazioni tra equipaggi e centro di controllo saranno sempre più avanzate e sarò io a imparare dalla nuova generazione di astronauti” – chiosa Paolo Nespoli, il quale saluta e ringrazia le agenzie spaziali italiana e europea, ribadendo che “insieme possiamo andare lontano”.

da Sorrentino | Dic 17, 2017 | Missioni, Primo Piano

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Per ulteriori informazioni:

http://mdrs.marssociety.org

https://mars-mission.wixsite.com/mdrscrew185

https://www.facebook.com/MDRS-Crew-185-1697826307187734/

https://twitter.com/MDRSCrew185

www.marsplanet.org

L’11 maggio 2009 la navetta Atlantis decollava per una missione di undici giorni con l’obiettivo di effettuare l’ultima manutenzione del telescopio orbitante Hubble. Poco più di due anni dopo, il 21 luglio 2011, dopo 33 voli, 306 giorni nello spazio, 4.848 orbite e 202.673.974 chilometri percorsi, la stessa navetta spaziale Atlantis toccava per l’ultima volta la pista di atterraggio del Kennedy Space Center facendo calare il sipario sul Programma Space Shuttle, durato trent’anni. Tuttavia, la NASA deve aver considerato la missione dedicato al telescopio Hubble l’ultimo atto significativo di un’era che ha visto protagonisti i primi veicoli spaziali riutilizzabili. Per questo motivo il CALTECH (California Institute of Technology), la celebre università americana che forma i futuri scienziati della NASA, commissionò al compositore italiano Leonardo di Lorenzo un’opera musicale per celebrare il lancio della navetta spaziale ATLANTIS avvenuto l’11 maggio 2009. In quella occasione il brano venne eseguita sotto la direzione dell’autore nella storica “Dabney Lounge” del campus americano. Leonardo Di Lorenzo, nativo di Roma, compositore di fama internazionale che vive e lavora a Londra, ha deciso di proporre il suo lavoro, dedicato al culmine dell’epopea dello Space Shuttle, nella cornice del Teatro Grande di Brescia. ù

L’11 maggio 2009 la navetta Atlantis decollava per una missione di undici giorni con l’obiettivo di effettuare l’ultima manutenzione del telescopio orbitante Hubble. Poco più di due anni dopo, il 21 luglio 2011, dopo 33 voli, 306 giorni nello spazio, 4.848 orbite e 202.673.974 chilometri percorsi, la stessa navetta spaziale Atlantis toccava per l’ultima volta la pista di atterraggio del Kennedy Space Center facendo calare il sipario sul Programma Space Shuttle, durato trent’anni. Tuttavia, la NASA deve aver considerato la missione dedicato al telescopio Hubble l’ultimo atto significativo di un’era che ha visto protagonisti i primi veicoli spaziali riutilizzabili. Per questo motivo il CALTECH (California Institute of Technology), la celebre università americana che forma i futuri scienziati della NASA, commissionò al compositore italiano Leonardo di Lorenzo un’opera musicale per celebrare il lancio della navetta spaziale ATLANTIS avvenuto l’11 maggio 2009. In quella occasione il brano venne eseguita sotto la direzione dell’autore nella storica “Dabney Lounge” del campus americano. Leonardo Di Lorenzo, nativo di Roma, compositore di fama internazionale che vive e lavora a Londra, ha deciso di proporre il suo lavoro, dedicato al culmine dell’epopea dello Space Shuttle, nella cornice del Teatro Grande di Brescia. ù L’appuntamento, fissato per domenica 11 febbraio 2018, segna il ritorno artistico in Italia nei giorni del suo 41esimo genetliaco del maestro Di Lorenzo, il quale oltre a guidare il pubblico all’ascolto, si esibirà in un brano insieme all’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta da Giuseppe Orizio. Il concerto, dal titolo “Sogno di un astronauta”, prende il titolo dalla sinfonia dedicata allo shuttle Atlantis e previste nel programma delle esecuzioni musicali, che comprende una ouverture, due sinfonie e una serie di brani tratti dal poliedrico percorso musicale del compositore, sia in ambito sinfonico che di colonne sonore per cinema e televisione, che teatrale (musical) e jazzistico. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia, e con il patrocinio dell’Associazione Culturale Orbiter e dell’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, permetterà di raccogliere fondi a favore dell’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – OSPEDALE DEI BAMBINI.

L’appuntamento, fissato per domenica 11 febbraio 2018, segna il ritorno artistico in Italia nei giorni del suo 41esimo genetliaco del maestro Di Lorenzo, il quale oltre a guidare il pubblico all’ascolto, si esibirà in un brano insieme all’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta da Giuseppe Orizio. Il concerto, dal titolo “Sogno di un astronauta”, prende il titolo dalla sinfonia dedicata allo shuttle Atlantis e previste nel programma delle esecuzioni musicali, che comprende una ouverture, due sinfonie e una serie di brani tratti dal poliedrico percorso musicale del compositore, sia in ambito sinfonico che di colonne sonore per cinema e televisione, che teatrale (musical) e jazzistico. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia, e con il patrocinio dell’Associazione Culturale Orbiter e dell’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, permetterà di raccogliere fondi a favore dell’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – OSPEDALE DEI BAMBINI.

Nell’attesa che la sonda OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) raggiunga l’asteroide Bennu a dicembre 2018, la NASA chiama a far parte del team scientifico della missione altri 13 scienziati tra cui l’italiano Maurizio Pajola, ricercatore dell’Istituto Nazionale Astrofisica (INAF) di Padova. Pajola avrà il compito di studiare la superficie di Bennu dalle immagini che scatterà la sonda una volta avvicinato l’asteroide e individuare il sito migliore per far posare OSIRIS-REx che, grazie al suo braccio robotico, preleverà un campione della superficie e lo riporterà sulla Terra. Il ricercatore affiancherà Elisabetta Dotto dell’INAF di Roma e John Robert Brucato dell’INAF di Firenze, già membri nel team italiano che partecipa alla missione.

Nell’attesa che la sonda OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) raggiunga l’asteroide Bennu a dicembre 2018, la NASA chiama a far parte del team scientifico della missione altri 13 scienziati tra cui l’italiano Maurizio Pajola, ricercatore dell’Istituto Nazionale Astrofisica (INAF) di Padova. Pajola avrà il compito di studiare la superficie di Bennu dalle immagini che scatterà la sonda una volta avvicinato l’asteroide e individuare il sito migliore per far posare OSIRIS-REx che, grazie al suo braccio robotico, preleverà un campione della superficie e lo riporterà sulla Terra. Il ricercatore affiancherà Elisabetta Dotto dell’INAF di Roma e John Robert Brucato dell’INAF di Firenze, già membri nel team italiano che partecipa alla missione. Dei 79 proposal inizialmente ricevuti dalla NASA, sono 13 quelli selezionati. Il proposal inviato da Pajola è stato supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana. “Conoscevamo i risultati raggiunti da Pajola nell’ambito della missione Rosetta e non abbiamo esitato a far sapere alla NASA che avremmo finanziato, per quanto dovuto, le sue attività scientifiche sulla missione OSIRIS-Rex”, dichiara Barbara Negri, responsabile dell’unità Esplorazione ed Osservazione dell’Universo dell’ASI. “Con la selezione del mio progetto di ricerca divento automaticamente Participating Scientist CO-I (Co-Investigator) dello strumento che ho proposto di utilizzare”, aggiunge lo scienziato, originario del Veneto. Oltre Pajola, gli altri scienziati selezionati sono: Joshua Bandfield (Space Science Institute, Boulder, Colorado), Kerri Donaldson-Hanna (University of Oxford, England), Catherine Elder (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California), Timothy Glotch (Stony Brook University, New York), Romy Hanna (University of Texas, Austin), Christine Hartzell (University of Maryland, College Park), Jamie Molaro (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), (Greg Neumann – NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland), Stephen Schwartz (University of Arizona, Tucson), Matthew Siegler (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), David Trang (University of Hawaii, Manoa) e Pasquale Tricarico (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona).

Dei 79 proposal inizialmente ricevuti dalla NASA, sono 13 quelli selezionati. Il proposal inviato da Pajola è stato supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana. “Conoscevamo i risultati raggiunti da Pajola nell’ambito della missione Rosetta e non abbiamo esitato a far sapere alla NASA che avremmo finanziato, per quanto dovuto, le sue attività scientifiche sulla missione OSIRIS-Rex”, dichiara Barbara Negri, responsabile dell’unità Esplorazione ed Osservazione dell’Universo dell’ASI. “Con la selezione del mio progetto di ricerca divento automaticamente Participating Scientist CO-I (Co-Investigator) dello strumento che ho proposto di utilizzare”, aggiunge lo scienziato, originario del Veneto. Oltre Pajola, gli altri scienziati selezionati sono: Joshua Bandfield (Space Science Institute, Boulder, Colorado), Kerri Donaldson-Hanna (University of Oxford, England), Catherine Elder (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California), Timothy Glotch (Stony Brook University, New York), Romy Hanna (University of Texas, Austin), Christine Hartzell (University of Maryland, College Park), Jamie Molaro (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), (Greg Neumann – NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland), Stephen Schwartz (University of Arizona, Tucson), Matthew Siegler (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona), David Trang (University of Hawaii, Manoa) e Pasquale Tricarico (Planetary Science Institute, Tucson, Arizona).

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

Festeggiare il Natale su Marte (virtualmente) e salutare il 2018 sulla Terra. Nella realtà non potrebbe accadere, ma ciò è stato possibile per l’equipaggio della missione simulata che si è svolta nella base Mars Desert Research Center nel deserto dello Utah dalla mezzanotte (ora italiana) di sabato 16 dicembre 2017 (le 5 pomeridiane nello Utah), e conclusasi alle 7 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2018. Al comando della missione, per la seconda volta a distanza di un anno, la bioingegnere italiana Ilaria Cinelli. Sette i componenti l’equipaggio, espressione di un team internazionale, che ha sperimentato condizioni di vita e lavoro esattamente come se si trovassero sulla superficie del Pianeta Rosso. Una componente dissimile la forza di gravità. La base della Mars Society si trova nello stato sud-occidentale degli USA, il cui deserto offre clima, paesaggi e varietà geologiche analoghe a quelle marziane, combinazioni uniche che non si possono avere in altri deserti.

La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il testo del disegno di legge “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” (il cosiddetto “ddl Spazio”) che ridisegna la governance del settore spaziale in Italia, che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro parlamentare. “Si apre un nuovo capitolo delle spazio italiano – è il commento del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston – L’approvazione della legge sul riordino della governance dell’Agenzia Spaziale Italiana istituzionalizza l’ottimo lavoro fatto in questi anni dalla Cabina di Regia Spazio di Palazzo Chigi, confermando il ruolo di architetto di sistema dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito di del comitato interministeriale previsto dalla nuova legge, sotto l’alta direzione politica della Presidenza del Consiglio. Con questa approvazione si conferma e si rende sistema un’impostazione che è stata determinante nell’affrontare con successo due Ministeriali ESA, la messa a punto del piano stralcio Space Economy e numerosi altri importanti interventi di settore. È un passo importante per dare maggiori servizi all’utenza, per garantire le infrastrutture spaziali necessarie per la crescita del settore spaziale, per renderlo sempre più competitivo in sede internazionale”.

La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il testo del disegno di legge “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” (il cosiddetto “ddl Spazio”) che ridisegna la governance del settore spaziale in Italia, che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro parlamentare. “Si apre un nuovo capitolo delle spazio italiano – è il commento del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston – L’approvazione della legge sul riordino della governance dell’Agenzia Spaziale Italiana istituzionalizza l’ottimo lavoro fatto in questi anni dalla Cabina di Regia Spazio di Palazzo Chigi, confermando il ruolo di architetto di sistema dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito di del comitato interministeriale previsto dalla nuova legge, sotto l’alta direzione politica della Presidenza del Consiglio. Con questa approvazione si conferma e si rende sistema un’impostazione che è stata determinante nell’affrontare con successo due Ministeriali ESA, la messa a punto del piano stralcio Space Economy e numerosi altri importanti interventi di settore. È un passo importante per dare maggiori servizi all’utenza, per garantire le infrastrutture spaziali necessarie per la crescita del settore spaziale, per renderlo sempre più competitivo in sede internazionale”.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.

Ilaria Cinelli, 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, saluta il 2017 come lo aveva iniziato: ancora, per la seconda volta, nel ruolo di comandante di un equipaggio impegnato in una missione analoga marziana nella base remota al al Mars Desert Research Center (MDRS) di Hanksville, nello stato americano dello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro sul Pianeta Rosso. Dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172 svoltasi dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, Ilaria Cinelli si è vista accreditare nuovamente il ruolo di comandante nella missione MRDS 185, scattata alla mezzanotte ora italiana di sabato 16 dicembre (le 5 pomeridiane nel deserto dello Utah) e che si conclude il 31 dicembre 2017. Un traguardo prestigioso per l’astronauta analoga italiana, che alle spalle vanta anche l’esperienza maturata tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2015, quando fece parte della spedizione 158 in qualità di scienziata e bioingegnere. Come quelle precedenti, la missione 185 comandata da Ilaria Cinelli prevede il confinamento dei sette componenti l’equipaggio nella base permanente realizzata in un’area desertica che per le caratteristiche geomorfologiche richiama quelle tipiche delle pianure marziane. Durante la missione saranno analizzati gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali. Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, che ha sede a Curno in provincia di Bergamo, fornisce alla missione la tecnologia software per simulare le condizioni di stress psicofisico degli astronauti analoghi che operano nell’ambiente remoto. Questi test rientrano nell’area di ricerca legati agli “human factors”. Va ricordato, infatti, che il tempo della missione saranno calcolati secondo la durata del giorno marziano (Sol), che corrisponde a 24 ore 39 minuti e 35 secondi. Oltre a eseguire una serie di esperimenti sulla realtà aumentata servendosi di un visore avanzato, Ilaria Cinelli testerà la fattibilità di alcuni progetti sviluppati dall’ISIA di Firenze (Istituto Superiore universitario per le Industrie Artistiche), in collaborazione con Mars Planet, tra cui quello relativo alla creazione di un guanto da astronauta dotato di sensori tattili. Ilaria Cinelli, fiorentina, laureata in ingegneria biomedica all’Università di Pisa nel 2012, membro dell’associazione medica aerospaziale (AsMA) ed eletta segretario della Aerospace Human Factor Association (AsHFA) per il triennio 2016-2019, svolge da dicembre 2013 il dottorato di ricerca in bioingegneria alla National University irlandese a Galway, su analisi degli elementi finiti e modellazione computazionale elettromeccanica di tessuto biologico con particolare attenzione alle cellule nervose e cardiache.