da Sorrentino | Dic 15, 2017 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Nell’ambito della missione si condurranno 19 esperimenti proposti da istituzioni provenienti dal tutto il mondo sui temi delle geoscienze, robotica, ingegneria, con progetti su hardware, software e realtà virtuale, operazioni di superficie planetaria, fattori umani, con esperimenti su scienze sociali e umanistiche, e scienze della vita, tra cui astrobiologia. Ma anche progetti sugli aspetti più operativi della missione, gli equipaggiamenti e le tute spaziali, i sistemi robotici, nonché la pianificazione del volo e i flussi di lavoro a distanza per le missioni complesse, inclusa la comunicazione ritardata. A rappresentare l’Italia nella missione internazionale verso Marte figurano tre progetti nei settori della realtà virtuale e geoscienze a cura della stessa Agenzia Spaziale Italiana, Università di Perugia e l’organizzazione Mars Planet, e l’esperimento di biologia delle piante HortExtreme, l’orto consiste in un sistema a contenimento di 4 m2 dove vengono coltivate quattro specie di microverdure Il deserto del Dhofar – che si trova nell’omonimo governatorato, il più grande del Sultanato dell’Oman – è stato scelto come sito per la missione per alcune caratteristiche che lo rendono “somigliante” al Pianeta rosso, come ad esempio, le strutture sedimentarie risalenti al Paleocene e all’Eocene, le cupole saline del South Oman Salt Basin e le antiche aiuole fluviali, le superfici sabbiose e rocciose con grande variabilità nell’inclinazione. Il clima dell’Oman è un clima tropicale-desertico, con temperature previste a febbraio che variano tipicamente tra 16 e i 27 ° C e meno di 10 mm di precipitazioni.

“Si tratta di temi cruciali per le missioni finalizzate all’esplorazione umana e con un enorme potenziale di trasferimento a terra delle conoscenze per la risoluzione di problematiche quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica”, ha sottolineato Gabriele Mascetti, responsabile dell’Unità Volo Umano e Microgravità dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). “Questo nostro impegno nel settore di ricerca sui sistemi biorigenerativi di supporto alla vita ci fornirà informazioni utili nel nostro percorso verso la realizzazione di missione di esplorazione umana sul pianeta Marte. L’accordo con l’Austrian Space Forum si è potuto avviare grazie alla collaborazione e al supporto della Italian Mars Society”, conclude Mascetti. “L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più le applicazioni sperimentali all’effettivo impiego in ambienti estremi e remoti, come quelli che i futuri equipaggi dovranno affrontare sulla superficie di Marte – dichiara Antonio Del Mastro, presidente di Mars Planet – Prim’ancora dello sbarco umano sul Pianeta Rosso queste stesse tecnologie, basate sulla realtà virtuale e aumentata, saranno fruibili per svariati impieghi a beneficio di attività professionali e industriali, di laboratorio e della formazione. come pure in campo medico e riabilitativo”.

Il progetto italiano HortExtreme è stato selezionato per la missione Amadee-18 in quanto in grado di sviluppare ecosistemi chiusi per la produzione in situ delle risorse necessarie alle missioni umane di esplorazione del Sistema Solare. “Il sistema di coltivazione idroponica che abbiamo messo a punto è del tipo ‘per allagamento’, in cui è presente un grande vassoio con un substrato inerte posto in modo che le piante possano ricevere luce e nutrimento a intervalli regolari modulati da sensori ad hoc che lavorano in tempo reale”, sottolinea Eugenio Benvenuto, responsabile Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA. “Grazie all’ausilio di strumentazione all’avanguardia e di microcamere puntate sulle piante per tutto il periodo di missione, sia gli astronauti che tecnici e ricercatori dal nostro laboratorio in Casaccia, potranno monitorare quotidianamente consumi energetici e parametri di fisiologia vegetale dell’orto marziano, con l’obiettivo di dimostrare la produttività dell’ecosistema nelle condizioni estreme previste nella missione di simulazione. Un progetto che può aprire nuovi orizzonti applicativi per un’alimentazione che abbina alta qualità e alta resa”, conclude Benvenuto.

da Sorrentino | Dic 14, 2017 | Industria, Primo Piano, Programmi

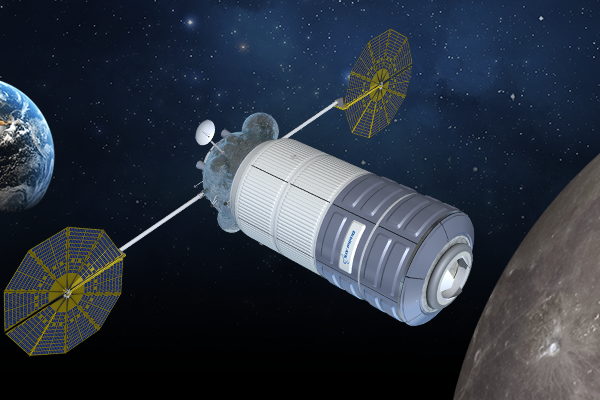

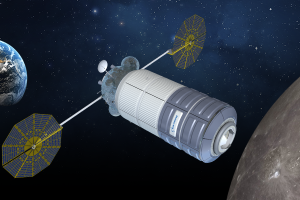

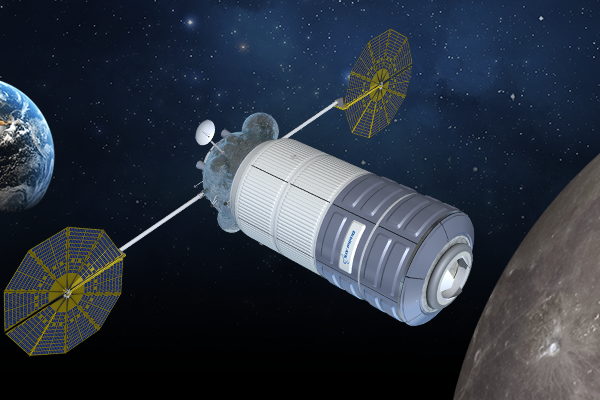

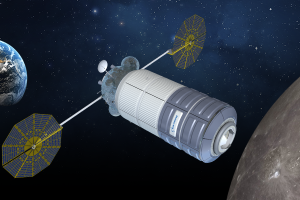

Thales Alenia Space ha siglato tre contratti nell’ambito delle attività NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) con Boeing, Lockheed Martin e Orbital–ATK, per sviluppare competenze che possano far fronte agli obiettivi di esplorazione umana dello spazio della NASA e al contempo sostenere i piani di commercializzazione industriale. Basato su un modello di partnership pubblico-privato, il prossimo passo verso il volo spaziale umano consiste nello sviluppo di competenze nell’ambito dell’ esplorazione dello spazio profondo per estendere l’utilizzo delle strutture sviluppate anche in altre missioni di lunga durata. Il banco di prova sarà intorno e oltre lo spazio cislunare, poi lo spazio profondo e, infine, Marte. NASA spera, inoltre, di includere i moduli e parti sviluppate per NextSTEP nei progetti che seguiranno come Deep Space Gateway e Deep Space Transport. Una parte importante della strategia della NASA è quella di stimolare l’industria commerciale dello spazio, incentivandone le potenzialità commerciali attraverso partnership per fornire capacità di missione. Thales Alenia Space ha collaborato in questo ambito sin dall’ inizio del Programma, al fianco delle due società statunitensi selezionate, Orbital-ATK e Lockheed Martin. Per Next STEP2, si è quindi aggiunto un terzo contratto con Boeing. Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, spiega che il supporto alle attività dei partner statunitensi per NextSTEP si concentra principalmente nella definizione di un elemento chiave essenziale dell’infrastruttura cislunare: il modulo habitat, ma con potenziali contributi aggiuntivi in termini di architettura di un gateway generale dello spazio profondo e altri elementi, come ad esempio la camera di compensazione. Questo tipo di supporto permetterà a Thales Alenai Space di capitalizzare l’esperienza e le conoscenze conseguite nel tempo sia nel settore dei trasporti che dell’esplorazione dello spazio.

Thales Alenia Space ha siglato tre contratti nell’ambito delle attività NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) con Boeing, Lockheed Martin e Orbital–ATK, per sviluppare competenze che possano far fronte agli obiettivi di esplorazione umana dello spazio della NASA e al contempo sostenere i piani di commercializzazione industriale. Basato su un modello di partnership pubblico-privato, il prossimo passo verso il volo spaziale umano consiste nello sviluppo di competenze nell’ambito dell’ esplorazione dello spazio profondo per estendere l’utilizzo delle strutture sviluppate anche in altre missioni di lunga durata. Il banco di prova sarà intorno e oltre lo spazio cislunare, poi lo spazio profondo e, infine, Marte. NASA spera, inoltre, di includere i moduli e parti sviluppate per NextSTEP nei progetti che seguiranno come Deep Space Gateway e Deep Space Transport. Una parte importante della strategia della NASA è quella di stimolare l’industria commerciale dello spazio, incentivandone le potenzialità commerciali attraverso partnership per fornire capacità di missione. Thales Alenia Space ha collaborato in questo ambito sin dall’ inizio del Programma, al fianco delle due società statunitensi selezionate, Orbital-ATK e Lockheed Martin. Per Next STEP2, si è quindi aggiunto un terzo contratto con Boeing. Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, spiega che il supporto alle attività dei partner statunitensi per NextSTEP si concentra principalmente nella definizione di un elemento chiave essenziale dell’infrastruttura cislunare: il modulo habitat, ma con potenziali contributi aggiuntivi in termini di architettura di un gateway generale dello spazio profondo e altri elementi, come ad esempio la camera di compensazione. Questo tipo di supporto permetterà a Thales Alenai Space di capitalizzare l’esperienza e le conoscenze conseguite nel tempo sia nel settore dei trasporti che dell’esplorazione dello spazio.

Grazie ad un know-how consolidato e alle competenze acquisite attraverso il grande contributo nella realizzazione dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale (sia in orbita operativa permanente come i Nodi, o impiegati come supporto alla logistica di rifornimento cargo della ISS come Cygnus), Thales Alenia Space fornirà valore aggiunto ai partner statunitensi proponendo soluzioni progettuali solide e valide per la nuova generazione di moduli per l’esplorazione, nei quali potranno anche essere utilizzati elementi innovativi e di recente tecnologia. In particolare, questo tipo di supporto spazierà dalla configurazione complessiva del modulo, alle strutture, alla protezione dalle radiazioni e dai micro meteoriti, al controllo termico fino ai più generali aspetti dei sistemi (comprese capacità di integrazione e produzione) essenziali per la definizione tecnica di tali moduli e per l’impostazione di un approccio di sviluppo e di pianificazione in grado di soddisfare la tabella di marcia rigorosa del programma.

da Sorrentino | Dic 14, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3.

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3.

Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

da Sorrentino | Dic 12, 2017 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il lanciatore Ariane 5 ha portato a termine la sua sesta missione del 2017 posizionando correttamente in orbita quattro satelliti del sistema di navigazione europeo Galileo. Il decollo dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese, è avvenuto come previsto alle 19:30 ora italiana del 12 dicembre. Con questo successo, Arianespace ha messo in orbita 22 satelliti della costellazione e, nel 2018, sempre con Ariane 5, ne posizionerà altri quattro, arrivando al totale di 26 previsti (24 operativi più 2 di riserva). Galileo è un sistema di navigazione e localizzazione satellitare europeo, concepito per usi civili e in grado di offrire indicazioni sul posizionamento ad altissima precisione. I satelliti 19, 20, 21 e 22 trasportati da Ariane 5 sono stati rilasciati dopo tre ore e 35 minuti alla quota di 22.925 chilometri, in attesa di raggiungere l’orbita definitiva. I primi servizi di localizzazione satellitare basati su Galileo sono iniziati il 15 dicembre 2016. Il sistema di navigazione Galileo, promosso dalla Commissione Europea e realizzato dall’Agenzia Spaziale Europea, vede l’Italia partecipe con le aziende Leonardo, Thales Alenia Space e Telespazio. Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido.

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Mars Planet, chapter italiano di Mars Society, partecipa alla missione Amadee 2018, condotta da Austrian Space Forum per simulare attività in situazioni e analogie operative riconducibili all’ambiente marziano, che si svolgerà nel deserto dell’Oman nel mese di febbraio 2018 e coinvolge partner di ricerca di oltre 20 Paesi. Nella missione Amadee 2018, Mars Planet collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia in relazione a tre esperimenti basati su applicazioni di realtà virtuale e rispettivamente legati alla simulazione del funzionamento di una serra marziana, all’analisi dei dati rilevati da uno spettrometro che fornisce i valori di radianza del terreno e in più da uno scanner (impiegato dall’Università di Perugia) che fornisce una rappresentazione del sottosuolo con la finalità di mappare porzioni del campo di missione. Il set di esperimenti si inserisce nell’ambito della ricerca legata alla simulazione di attività spaziali in ambienti analoghi marziani. La partecipazione alla missione Amadee 2018 rientra nel progetto, elaborato da Mars Planet e denominato Mars City, per la realizzazione in Lombardia di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologie multidisciplinare spaziali e industriali, propedeutiche all’esplorazione umana di Marte.

Thales Alenia Space ha siglato tre contratti nell’ambito delle attività NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) con Boeing, Lockheed Martin e Orbital–ATK, per sviluppare competenze che possano far fronte agli obiettivi di esplorazione umana dello spazio della NASA e al contempo sostenere i piani di commercializzazione industriale. Basato su un modello di partnership pubblico-privato, il prossimo passo verso il volo spaziale umano consiste nello sviluppo di competenze nell’ambito dell’ esplorazione dello spazio profondo per estendere l’utilizzo delle strutture sviluppate anche in altre missioni di lunga durata. Il banco di prova sarà intorno e oltre lo spazio cislunare, poi lo spazio profondo e, infine, Marte. NASA spera, inoltre, di includere i moduli e parti sviluppate per NextSTEP nei progetti che seguiranno come Deep Space Gateway e Deep Space Transport. Una parte importante della strategia della NASA è quella di stimolare l’industria commerciale dello spazio, incentivandone le potenzialità commerciali attraverso partnership per fornire capacità di missione. Thales Alenia Space ha collaborato in questo ambito sin dall’ inizio del Programma, al fianco delle due società statunitensi selezionate, Orbital-ATK e Lockheed Martin. Per Next STEP2, si è quindi aggiunto un terzo contratto con Boeing. Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, spiega che il supporto alle attività dei partner statunitensi per NextSTEP si concentra principalmente nella definizione di un elemento chiave essenziale dell’infrastruttura cislunare: il modulo habitat, ma con potenziali contributi aggiuntivi in termini di architettura di un gateway generale dello spazio profondo e altri elementi, come ad esempio la camera di compensazione. Questo tipo di supporto permetterà a Thales Alenai Space di capitalizzare l’esperienza e le conoscenze conseguite nel tempo sia nel settore dei trasporti che dell’esplorazione dello spazio.

Thales Alenia Space ha siglato tre contratti nell’ambito delle attività NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) con Boeing, Lockheed Martin e Orbital–ATK, per sviluppare competenze che possano far fronte agli obiettivi di esplorazione umana dello spazio della NASA e al contempo sostenere i piani di commercializzazione industriale. Basato su un modello di partnership pubblico-privato, il prossimo passo verso il volo spaziale umano consiste nello sviluppo di competenze nell’ambito dell’ esplorazione dello spazio profondo per estendere l’utilizzo delle strutture sviluppate anche in altre missioni di lunga durata. Il banco di prova sarà intorno e oltre lo spazio cislunare, poi lo spazio profondo e, infine, Marte. NASA spera, inoltre, di includere i moduli e parti sviluppate per NextSTEP nei progetti che seguiranno come Deep Space Gateway e Deep Space Transport. Una parte importante della strategia della NASA è quella di stimolare l’industria commerciale dello spazio, incentivandone le potenzialità commerciali attraverso partnership per fornire capacità di missione. Thales Alenia Space ha collaborato in questo ambito sin dall’ inizio del Programma, al fianco delle due società statunitensi selezionate, Orbital-ATK e Lockheed Martin. Per Next STEP2, si è quindi aggiunto un terzo contratto con Boeing. Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, spiega che il supporto alle attività dei partner statunitensi per NextSTEP si concentra principalmente nella definizione di un elemento chiave essenziale dell’infrastruttura cislunare: il modulo habitat, ma con potenziali contributi aggiuntivi in termini di architettura di un gateway generale dello spazio profondo e altri elementi, come ad esempio la camera di compensazione. Questo tipo di supporto permetterà a Thales Alenai Space di capitalizzare l’esperienza e le conoscenze conseguite nel tempo sia nel settore dei trasporti che dell’esplorazione dello spazio.

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3.

La missione VITA di lunga durata condotta da Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale si è conclusa, dopo 139 giorni, alle 9:38 di giovedì 14 dicembre con l’atterraggio steppa della regione di Arkalyk, nel Kazakhstan, della navicella Sojuz MS 05. Nella capsula, la stessa con cui a fine luglio 2017 era iniziata la Expedition 52/53, insieme all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea gli altri due membri di equipaggio, l’americano Randy Bresnik e il russo Sergeij Riazanskij. Subito dopo l’atterraggio e l’uscita dalla Soyuz in posizione seduta, aiutato dalle squadre dell’agenzia Roscosmos, Nespoli è apparso visibilmente provato ma sorridente e sereno. Sommando le due precedenti missioni in orbita svolte nel 2007 e tra il 2010 e 2011, Nespoli (che a 60 anni compiuti nel mese di aprile è il più anziano astronauta europeo, terzo in assoluto dopo John Glenn che tornò in orbita a 77 anni e Story Musgrave che volò da ultrasessantenne sullo Space Shuttle) ha accumulato 350 giorni di permanenza e compiuto 5mila orbite intorno alla Terra. La missione VITA dell’ASI è stata la terza di lunga durata dell’ASI dopo quella denominata Volare di Luca Parmitano nel 2013 e Futura di Samantha Cristoforetti nel 2014, tutte rientranti nell’accordo bilaterale ASI-NASA. La missione VITA, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, ha avuto come simbolo l’opera “Il Terzo Paradiso” del Maestro Michelangelo Pistoletto ed è stata riassunta nella app chiamata Spac3. Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

Nel corso della missione VITA, AstroPaolo ha condotto undici esperimenti coordinati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Quattro hanno riguardato la fisiologia umana (CORM, NANOROS, SERISM e MYOGRAVITY). Quello denominato ARTE ha permesso di verificare l’efficienza dei sistemi attivi di scambio termico a bordo della stazione spaziale e ISSpresso ha sperimentato l’utilizzo di fluidi ad alta pressione e alta temperatura consentendo a Nespoli di offrire a tutto l’equipaggio un caffè italiano. Gli altri esperimenti chiamati IN SITU (un dispositivo portatile per analisi attraverso le misurazioni della saliva) e ORTHOSTATIC TOLERANCE (un programma di allenamento personalizzato). Uno degli ultimi test ultimati da Nespoli è stato PERSEO, basato su uno speciale giubbotto contenente acqua che potrà essere utilizzata dagli astronauti per la protezione dalle radiazioni cosmiche. Nespoli ha ricoperto anche il ruolo di supervisor delle attività extraveicolari compiute dagli altri membri di equipaggio della ISS e guidato le operazioni di attracco dei veicoli cargo di rifornimento Cygnus e Dragon. Tra i numerosi collegamenti, quella con le scuole, con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e Papa Francesco. Nel corso della missione VITA, il 23 ottobre, Nespoli ha festeggiato nello spazio i 10 anni dal suo primo lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida a bordo della missione Space Shuttle STS-120 Discovery.

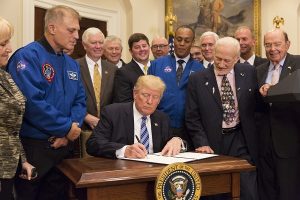

Il presidente americano Donald Trump ha firmato il documento “Space Policy Directive1” che sancisce la volontà da parte degli Stati Uniti di fare ritorno sulla Luna prima di intraprendere il viaggio del primo equipaggio alla conquista di Marte. L’annuncio del nuovo programma, riassunto nella direttiva, cade a 45 anni esatti dall’ultima missione umana sulla Luna, portata a termine da Apollo 17. Nella Roosevelt Room della Casa Bianca, accanto a Donald Trump, per sancire il nuovo corso delle attività spaziali americane, ovvero quella che è stata definita la nuova corsa alla Luna, il vice presidente Mike Pence, il ministro dei Trasporti Elaine Chao, quello del Commercio Wilbur Ross, gli astronauti americani Peggy Whitson e Christina Koch, il secondo uomo sulla Luna Buzz Aldrin e Harrison Schmitt, astronauta dell’Apollo 17 e primo scienziato impiegato in una missione spaziale, il nuovo ministro per la Sicurezza Nazionale Kirstjen Nielsen, il consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. McMaster, il direttore della National Intelligence, Dan Coats e il direttore ad interim della Nasa, Robert Lightfoot. “Gli Stati Uniti sono leader e resteranno leader: questo è un passo gigantesco verso il futuro” – ha dichiarato Trump, aggiungendo che l’obiettivo “è riportare gli astronauti americani sulla Luna per la prima volta dal 1972…e questa volta non ci limiteremo a piantare la nostra bandiera ma lasceremo la nostra impronta per un eventuale viaggio verso Marte e forse, un giorno, oltre, su altri mondi. Ciò assicurerà che il programma spaziale dell’America torni ad ispirare e a guidare l’umanità”.

Il presidente americano Donald Trump ha firmato il documento “Space Policy Directive1” che sancisce la volontà da parte degli Stati Uniti di fare ritorno sulla Luna prima di intraprendere il viaggio del primo equipaggio alla conquista di Marte. L’annuncio del nuovo programma, riassunto nella direttiva, cade a 45 anni esatti dall’ultima missione umana sulla Luna, portata a termine da Apollo 17. Nella Roosevelt Room della Casa Bianca, accanto a Donald Trump, per sancire il nuovo corso delle attività spaziali americane, ovvero quella che è stata definita la nuova corsa alla Luna, il vice presidente Mike Pence, il ministro dei Trasporti Elaine Chao, quello del Commercio Wilbur Ross, gli astronauti americani Peggy Whitson e Christina Koch, il secondo uomo sulla Luna Buzz Aldrin e Harrison Schmitt, astronauta dell’Apollo 17 e primo scienziato impiegato in una missione spaziale, il nuovo ministro per la Sicurezza Nazionale Kirstjen Nielsen, il consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. McMaster, il direttore della National Intelligence, Dan Coats e il direttore ad interim della Nasa, Robert Lightfoot. “Gli Stati Uniti sono leader e resteranno leader: questo è un passo gigantesco verso il futuro” – ha dichiarato Trump, aggiungendo che l’obiettivo “è riportare gli astronauti americani sulla Luna per la prima volta dal 1972…e questa volta non ci limiteremo a piantare la nostra bandiera ma lasceremo la nostra impronta per un eventuale viaggio verso Marte e forse, un giorno, oltre, su altri mondi. Ciò assicurerà che il programma spaziale dell’America torni ad ispirare e a guidare l’umanità”.

Una delle proprietà che caratterizza i buchi neri è la loro intensa forza di attrazione gravitazionale. Nulla, entro la distanza delimitata dal loro orizzonte degli eventi, sfugge loro, nemmeno la luce. Se in fatto di gravità i buchi neri sono i primi della classe, lo stesso sembra non si possa dire sui campi magnetici che si vengono a creare intorno ad essi. Uno studio pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science mostra che questi oggetti celesti hanno un campo magnetico decisamente inferiore a quanto finora atteso. Il lavoro, guidato da ricercatori dell’Università della Florida e al quale hanno partecipato Piergiorgio Casella e Matteo Bachetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), presenta i risultati della mappa magnetica dei dintorni del buco nero nel sistema binario V404 Cygni, che indicano valori dell’intensità del campo magnetico fino a quattrocento volte inferiore a quelli attesi.

Una delle proprietà che caratterizza i buchi neri è la loro intensa forza di attrazione gravitazionale. Nulla, entro la distanza delimitata dal loro orizzonte degli eventi, sfugge loro, nemmeno la luce. Se in fatto di gravità i buchi neri sono i primi della classe, lo stesso sembra non si possa dire sui campi magnetici che si vengono a creare intorno ad essi. Uno studio pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science mostra che questi oggetti celesti hanno un campo magnetico decisamente inferiore a quanto finora atteso. Il lavoro, guidato da ricercatori dell’Università della Florida e al quale hanno partecipato Piergiorgio Casella e Matteo Bachetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), presenta i risultati della mappa magnetica dei dintorni del buco nero nel sistema binario V404 Cygni, che indicano valori dell’intensità del campo magnetico fino a quattrocento volte inferiore a quelli attesi.