da Sorrentino | Nov 20, 2017 | Astronomia, Primo Piano

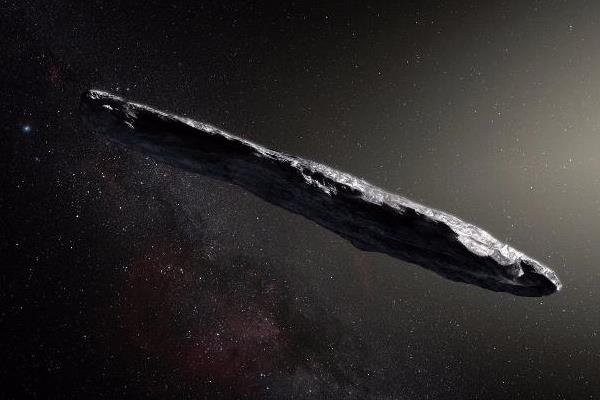

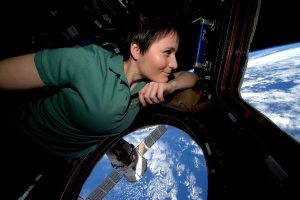

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Combinando le immagini prese dallo strumento FORS sul VLT, usando quattro filtri diversi, con quelli di altri grandi telescopi, l’equipe di astronomi guidata da Karen Meech (Institute for Astronomy, Hawai`i, USA) ha scoperto che `Oumuamua varia di intensità in modo drammatico, di un fattore dieci, mentre ruota sul proprio asse ogni 7,3 ore. Questa variazione di luminosità insolitamente grande significa che l’oggetto è molto allungato: circa dieci volte più lungo che largo, con una forma complessa e contorta. E’ stato anche scoperto che ha un colore rosso scuro, simile agli oggetti delle zone esterne del Sistema Solare, e confermato che è completamente inerte, senza la minima traccia di polvere. Queste proprietà suggeriscono che `Oumuamua sia denso, probabilmente roccioso o con un contenuto elevato di metalli, che non abbia quantità significative di acqua o ghiaccio e che la sua superficie sia scura e arrossata a causa dell’irradiazione da parte dei raggi cosmici nel corso di milioni di anni. SI è stimato che sia lungo almeno 400 metri.

Calcoli preliminari dell’orbita hanno suggerito che l’oggetto sia arrivato dalla direzione approssimativa della stella brillante Vega, nella costellazione settentrionale della Lira. In ogni caso, anche viaggiando alla velocità vertiginosa di circa 95 000 km/h, c’è voluto così tanto tempo per questo viaggio interstellare fino al nostro Sistema Solare, che Vega non era nemmeno in quella posizione quando l’asteroide era là vicino circa 300 000 anni fa. `Oumuamua potrebbe aver vagato per la Via Lattea, senza essere legato a nessun sistema stellare, per centinaia di mliioni di anni prima di aver casualmente incontrato il Sistema Solare.

Gli astronomi stimano che un asteroide interstellare simile a `Oumuamua attraversi il Sistema Solare interno circa una volta all’anno, ma poichè sono deboli e difficili da trovare non sono stati identificati finora. Solo recentemente i telescopi per survey, come Pan-STARSS, sono diventati sufficientemente potenti per avere la possibilità di scovarli. Ora si spera di riuscire a identificarne con maggior precisione il suo luogo di origine e la prossima destinazione di questo suo viaggio galattico.

da Sorrentino | Nov 16, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia. Paolo Nespoli ha eseguito la sessione sperimentale del progetto ARAMIS, verificando l’utilizzo dell’applicazione di realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione nel modulo Nodo 2 e di un’altra legata alla gestione del cargo nel modulo logistico permanente (PMM). L’applicazione di ARAMIS, installata sull’iPad personale di Nespoli, è organizzata in due scenari indipendenti: il primo per la dimostrazione della realtà aumentata nell’esecuzione di un’attività di manutenzione preventiva nel modulo americano Nodo 2. Avvalendosi dell’ausilio di “markers” dedicati, l’applicazione, dopo averli riconosciuti, fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dell’operazione come informazioni “aggiunte” a ciò che Nespoli vede sullo schermo dell’iPad attraverso la sua fotocamera. Il secondo scenario prevede l’utilizzo di diverse tecnologie, quali lettura di codici a barre e lettura di testi (OCR), impiegate nell’esecuzione di un’attività mirata alla gestione del cargo a bordo del modulo logistico italiano PMM. ARAMISS fornisce aiuto per la ricerca di oggetti attraverso il collegamento con l’inventario di bordo e li segue durante il loro spostamento da una posizione iniziale a una posizione differente nei diversi rack. Tutto questo, fatto senza l’utilizzo di markers dedicati, ma sfruttando le etichette identificative delle diverse locazioni e sottolocazioni nel PMM, e i codici a barre di cui ogni pezzo sulla ISS è dotato, come marker per l’attivazione dell’informazione “aumentata” proiettata sul display dell’iPad in sovrapposizione alla realtà dell’astronauta. A oggi, gli astronauti eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono di norma lette tramite un laptop o in alcuni casi stampate. Con la realtà aumentata si vuole dimostrare la possibilità di fornire le informazioni, in alcuni casi anche in quantità maggiore in un modo diverso e più efficace. Bisogna tenere presente che il cosiddetto tempo uomo è una tra le risorse più preziose a bordo per cui si cerca di minimizzarlo in modo che tutto il tempo risparmiato venga dedicato agli esperimenti scientifici. Lo scopo della dimostrazione è quello di verificare che tramite l’utilizzo di un’applicazione di questo tipo il tempo necessario per svolgere le operazioni a bordo diminuisce e allo stesso tempo l’efficienza nello svolgerle aumenta.

“Grazie ai diritti di utilizzo della ISS derivanti dall’accordo con la NASA – ha aggiunto Marino Crisconio, Responsabile ASI del progetto ARAMIS – l’Agenzia Spaziale Italiana promuove e finanzia la ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, anche e soprattutto in vista delle future missioni umane oltre l’orbita bassa ossia Luna, asteroidi e Marte, nelle quali l’Italia ambisce ad avere un ruolo di primo piano così come avvenuto per la Stazione Spaziale Internazionale”.

da Sorrentino | Nov 15, 2017 | Industria, Missioni, Primo Piano

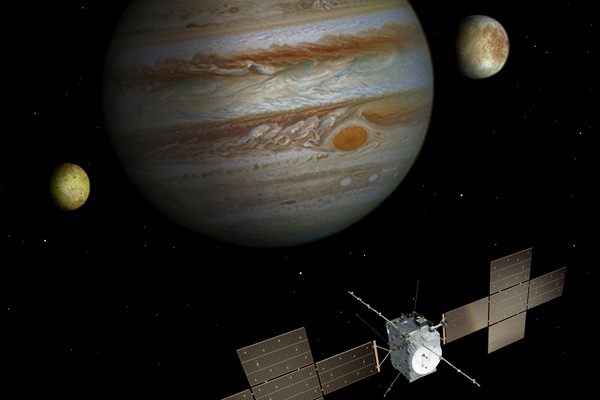

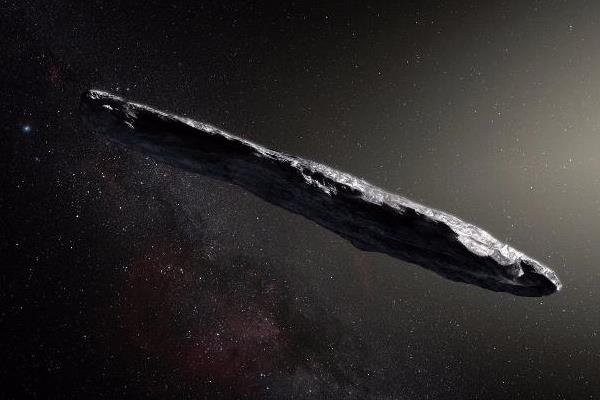

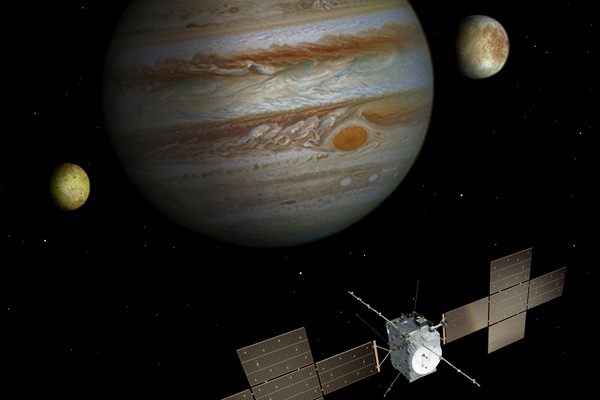

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

da Sorrentino | Nov 14, 2017 | Astronomia, Primo Piano

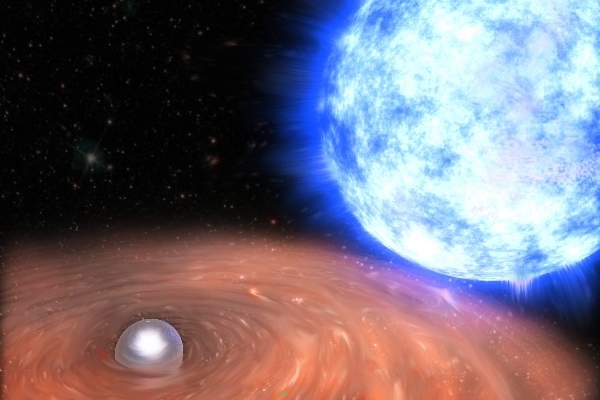

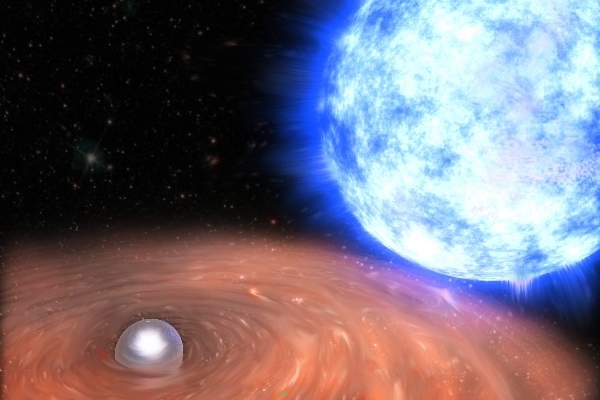

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

“Il gruppo che coordino all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell’INAF a Milano sta studiando questo bizzarro sistema binario da molti anni” commenta Mereghetti. “Uno dei nostri risultati più interessanti è stato quello di determinare la piccolissima ma costante diminuzione del periodo di rotazione della nana bianca, pari a sette miliardesimi di secondo ogni anno. Può sembrare una variazione insignificante, ma in realtà è un effetto di notevole entità per un corpo celeste che possiede una massa più grande di quella del nostro Sole, concentrata entro un raggio di circa 5000 chilometri, più piccolo quindi di quello della Terra”. L’aumento della velocità di rotazione osservato per questa nana bianca è stato finora un vero e proprio enigma per gli scienziati, che non erano riusciti a spiegarlo in modo convincente utilizzando i modelli applicabili a oggetti analoghi ma molto più luminosi.

La soluzione presentata dal team di Popov e Mereghetti, indica che l’aumento della velocità di rotazione della nana bianca sia prodotto dalla diminuzione delle sue dimensioni, come accade ad una pattinatrice quando, durante una piroetta, chiude le braccia verso il corpo, aumentando così la sua velocità di rotazione. Questa spiegazione è estremamente semplice, ma anche importante dal momento che fornisce la prima evidenza osservativa di un modello teorico. Infatti i modelli prevedono che, a causa dell’inesorabile raffreddamento di queste stelle ormai spente, le nane bianche continuino a contrarsi lentamente per diversi milioni di anni dopo la loro formazione. “I calcoli che abbiamo effettuato per studiare come questo sistema binario si è evoluto ci dicono che la nana bianca ha un’età di circa 2 milioni di anni” aggiunge Mereghetti. “Il tasso di riduzione di un centimetro all’anno atteso per il raggio di una nana bianca massiva con quest’età è esattamente quello necessario per spiegare l’aumento della sua velocità di rotazione, dandoci la prova che questo è il primo caso di una nana bianca in contrazione mai identificato prima”.

da Sorrentino | Nov 11, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Ecco una sintesi delle tante iniziative in programma sul territorio, da nord a sud, isole comprese.

A Milano presso l’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF Paolo D’avanzo, Gabriele Ghisellini e Giovanni Losurdo racontano di “GW170817 – A cavallo dell’onda perfetta: cos’è successo quel 17 agosto del 2017”.

A Trieste, la specola dedicata a Margherita Hack apre i battenti per visite e osservazioni con il telescopio Macron di 60 cm, modello d’avanguardia. Anche l’immaginario scientifico di Grignano partecipa all’iniziativa con una suggestiva proposta prevista per domenica 19 novembre dalle 10.00 alle 18.00 con il laboratorio “Graffiti di Luce”.

A Padova, gli astronomi Enrico Cappellaro e Massimo Turatto dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF organizzano incontri per le Scuole sul tema del momento: “L’astrofisica prima e dopo le onde gravitazionali”.

A Torino, sabato 18 novembre alle ore 9:30, dopo 5 anni, il Barcamp per l’Astronomia ritorna alla sua sede inaugurale: INFINI-TO/Planetario di Torino – Museo della Scienza e dell’Astronomia, sito nel Parco Astronomico di Pino Torinese.

Ad Arcetri (Firenze), conferenze per grandi e piccini. Con gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Leslie K. Hunt, Filippo Mannucci, Sperello di Serego Alighieri ed Emanuele Nardini si affrontano i temi caldi del momento dalle onde gravitazionali, alla ricerca di nuovi mondi, fino ai buchi neri. Per i più piccini “L’Astronomia nel… pallone!”, cielo virtuale e letture nel planetario gonfiabile Starlab.

A Bologna sabato 18 novembre 2017 un evento gratuito alla stazione astronomica di Loiano, con visita al planetario e osservazioni al telescopio. Per domenica 19 novembre in programma una conferenza sulla luce in astronomia e visita gratuita ai Radiotelescopi di Medicina. Per le scuole sono stati invece pensati i laboratori gratuiti “Meraviglie di un raggio di luce” e “Accendiamo le costellazioni”.

Presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari i bambini sono protagonisti con “Costruiamo SRT”, attività per costruire con cartoncino e forbici un del Sardinia Radio Telescope. Immancabile sarà la presenza del Planetario, con uno spettacolo dal vivo a cura di Sabrina Milia e Paolo Soletta.

Anche le due sedi INAF a Roma aprono le loro porte. L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) organizza presso la sua sede a Tor Vergata un calendario di mattinate dedicate alle scuole, con visite guidate e laboratori didattici con il progetto “Pianeti in una stanza”. Il clou nel pomeriggio di venerdì 17 novembre con l’evento di lancio delle Olimpiadi Italiane di Astronomia aperto a tutti agli aspiranti Olimpionici, ai loro professori e genitori. Il pomeriggio prevede osservazioni guidate al telescopio solare e una conferenza dal titolo “Gravità: la forza che tiene assieme tutte le cose” di Roberto Peron (evento trasmesso in streaming con la possibilità di fare domande in diretta). Infine, grazie alla collaborazione del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università di Roma Tre, l’IAPS propone per tutta la settimana la mostra “In viaggio con Cassini” in esposizione presso l’Astro garden del Dipartimento. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione Stellaria ed esposta da giugno 2017 in molte città italiane, parte dalle prime scoperte astronomiche dello scienziato Cassini fino ad accompagnare le recenti, ultime fasi della missione Cassini-Huygens.

Sempre a Roma, all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone, visitabile gratuitamente il Light Lab, il laboratorio della luce che fa parte del Parco Astronomico dell’Osservatorio di Roma, e possibilità di ammirare il modello di EST (European Solar Telescope), uno dei progetti tecnologici più ambiziosi in cui è coinvolta l’Europa e che vede l’Italia in prima fila per la realizzazione della strumentazione di questo innovativo telescopio destinato allo studio della nostra stella: il Sole.

A Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF, in programma tre appuntamenti didattici dedicati alle scuole, nelle mattine del 14, 15 e 16 novembre dal titolo “A scuola di Astronomia” articolati in una lezione di astronomia, tenuta nelle diverse giornate da Aniello Grado sulle onde gravitazionali, Nicola Napolitano sul lensing gravitazionale e Clementina Sasso sul Sole, una lezione specifica quest’ultima dedicata alle scuole elementari. Dario Mancini illustra l’antica tecnologia nella costruzione degli strumenti astronomici e le faticose modalità di osservazione degli astronomi dell’Ottocento. Infine la visita alla torre osservativa orientale attrezzata con un telescopio da 40 cm e al padiglione del Celostato per osservare il Sole con grande dettaglio. Una particolare iniziativa è stata organizzata nel pomeriggio del 14 novembre, sul Turismo Astronomico: una giornata di studio e formazione per le guide turistiche della Campania per illustrare le potenzialità dei beni culturali dell’astronomia antica, sia degli strumenti scientifici che dei volumi rari e di pregio. Infine una serata speciale è prevista il 16 novembre, “La Terra è blu”, con la presentazione del nuovo planetario dedicato a Jurij Gagarin, il primo cosmonauta.

A Catania previste otto conferenze pomeridiane dal 14 al 17 novembre. Da segnalare l’iniziativa ASTROKID dedicata ai più piccini. Tra i relatori gli astronomi Salvatore Sciortino e Antonio Maggio dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

Infine Palermo con “Le meraviglie di un raggio di luce”, un aperitivo scientifico a cura degli astronomi Mario Guarcello, Tiziano Zingales, Marco Barbera, Fabio Reale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. In programma anche il seminario in collaborazione con l’Università di Palermo “La fusione di stelle di neutroni: le onde gravitazionali ed il lampo elettromagnetico”.

Ulteriori informazioni e prenotazioni alla pagina web di “Light in Astronomy” sul portale Edu INAF: http://edu.inaf.it/index.php/eventi/light-in-astronomy/

da Sorrentino | Nov 9, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

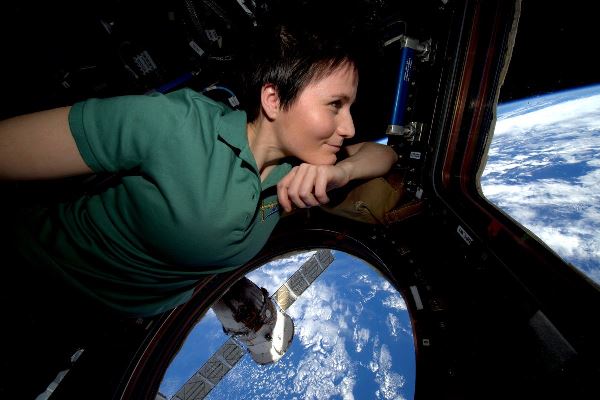

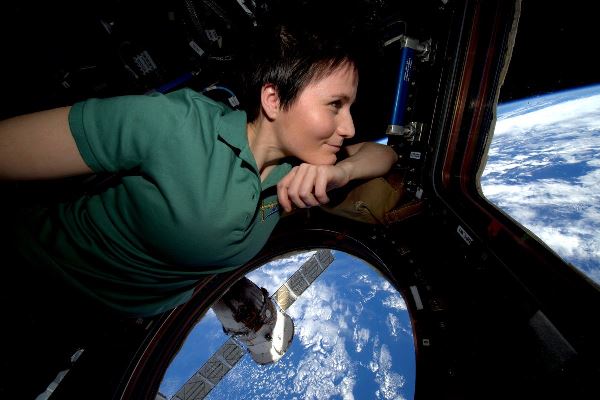

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia.

A bordo della Stazione Spaziale Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha sperimentato l’utilizzo della realtà aumentata per migliorare l’efficienza lavorativa durante l’esecuzione di alcune operazioni. Ancora più che sulla Terra, l’ottimizzazione e riduzione del tempo di lavoro degli astronauti per l’esecuzione delle attività è una delle risorse più importanti da gestire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l’obiettivo di ARAMIS (Augmented Reality Application for Maintenance, Inventory and Stowage) un esperimento selezionato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione VITA. ARAMIS è stato progettato e realizzato da Thales Alenia Space Italia con il contributo delle società ALTEC e ALTRAN e alla sua implementazione a bordo ha collaborato la Kayser Italia.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Thales Alenia Space è stata scelta dall’ Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo dello strumento RIME (Radar Sounder for Icy Moons Exploration) nell’ambito della missione JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), parte del Programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con il lancio previsto nel 2022 e l’arrivo nel 2029, la missione JUICE ha come obiettivo lo studio del sistema Giove ed in particolare le sue lune ghiacciate Ganimede, Callisto ed Europa. Come archetipo dei pianeti giganti del Sistema solare, Giove e le sue lune sono elementi chiave per comprendere la comparsa della vita. Esplorando i satelliti di Giove, tre dei quali si crede abbiano degli Oceani interni, sarà possibile, inoltre, capire meglio l’abitabilità dei mondi ghiacciati. JUICE eseguirà uno studio dettagliato di Giove e del suo sistema lunare, soffermandosi particolarmente su Ganimede, come corpo planetario e potenziale habitat. Gli studi su Europa e Callisto contribuiranno al ritratto completo di queste lune. Thales Alenia Space in Italia è responsabile dello sviluppo, realizzazione e test di RIME, uno dei 10 strumenti a bordo della sonda JUICE. Questo strumento è fondamentale per il successo della missione grazie alla sua capacità di rilevare direttamente la struttura interna degli strati ghiacciati. Utilizzando un’ antenna di 16 metri, realizzata da Space Tech GmbH per conto di Airbus Defence and Space, con una frequenza centrale di 9 MHz, RIME è in grado di penetrare fino a 9 km sotto la superfice ghiacciata con una risoluzione verticale fino a 30 metri nel ghiaccio, coprendo la struttura sottostante gli Oceani di Ganimede, Callisto e Europa. Lo sviluppo del radar è stato finanziato dall’ASI e l’Università di Trento è responsabile degli aspetti scientifici. Rime include anche un contributo da parte della NASA. Per la sonda JUICE – che sarà alimentata da 97 metri quadrati di pannelli solari sviluppati da Leonardo – sono realizzati con il supporto dell’ASI e con il contributo tecnologico di Leonardo anche la camera ad alta risoluzione JANUS e lo spettrometro MAJIS, a dimostrazione dell’importante ruolo dell’Italia nella missione. La missione JUICE permetterà a Thales Alenia Space di mantenere e sviluppare la partnership strategica con la NASA, iniziata con il radar sounder SHARAD per la sonda MRO del JPL e di rafforzare, inoltre, i rapporti con l’ESA dopo aver fornito il radar MARSIS per la sonda Mars Express per Marte.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.