da Sorrentino | Set 23, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Giovedì 14 settembre, l’astronauta italiano Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA, ha installato e condotto con successo l’esperimento ARTE (Advanced Research for passive Thermal Exchange) a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. ARTE, progetto ideato e interamente realizzato da Argotec con il coordinamento e il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è un dimostratore tecnologico contenente quattro heat pipe con fluidi a bassa tossicità che consente di testare questi dispositivi di scambio termico passivo in condizioni di microgravità. Il Politecnico di Torino, partner del progetto, ha supportato la creazione del modello di Terra dell’elettronica. L’ASI ha selezionato ARTE a seguito di un bando pubblico per ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, e ha organizzato l’implementazione dell’esperimento sulla ISS nel quadro degli accordi vigenti tra NASA e ASI. Data la rilevante componente sperimentale ed innovativa del progetto, lo scorso luglio in occasione dell’annuale “ISS Research and Development Conference” organizzata da NASA a Washington DC, l’American Astronautical Society ha conferito ad ARTE il “2017 Innovation in Technology Development and Demonstration Award”. Il dimostratore tecnologico di Argotec è stato, inoltre, l’unico esperimento europeo premiato durante la cerimonia.Nell’ottica di future missioni spaziali in cui le esplorazioni spingeranno l’uomo sempre più lontano, cresce l’interesse nella ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il controllo e gli interventi di manutenzione. In questo contesto, le heat pipe si configurano come una valida soluzione per il trasferimento del calore poiché sono sistemi passivi, il cui utilizzo non richiede un intervento umano e consente un considerevole risparmio in termini di manutenzione. Questi dispositivi, infatti, sfruttando il passaggio di fase del fluido contenuto al loro interno, trasferiscono calore da una zona calda ad una zona fredda senza l’uso di pompe o strumenti che che coinvolgono parti in movimento. Attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non sono presenti delle heat pipe all’interno degli ambienti abitati, poichè i fluidi utilizzati sono tossici e un loro eventuale rilascio comporterebbe un rischio catastrofico per la crew e la strumentazione di bordo. ARTE rappresenta quindi una svolta poichè la ricerca è stata incentrata su fluidi che garantiscano le prestazioni richieste e al contempo siano caratterizzati da una bassa tossicità. L’applicazione delle heat pipe non si riferisce solo al contesto spaziale ma include numerose possibili ricadute terrestri. La ricerca di Argotec nell’ambito delle soluzioni termiche passive con fluidi a bassa tossicità ha condotto anche ad alcuni brevetti nel campo delle applicazioni industriali, domestiche, aeronautiche e delle energie rinnovabili. “Il successo delle future esplorazioni spaziali sarà sempre più legato a sistemi in grado di ridurre se non annullare l’intervento umano per la loro manutenzione. – ha dichiarato David Avino, Managing Director di Argotec – Argotec da diversi anni studia sistemi termici passivi in grado di rispondere a queste nuove esigenze. I nostri ingegneri hanno curato il progetto ARTE in tutte le sue fasi, partendo dall’idea, nata proprio in azienda, passando alla realizzazione del payload finale per terminare con il supporto in real-time dal Centro di Controllo di Argotec, in collegamento con NASA e con la Stazione Spaziale. Siamo molto fieri di questo esperimento, che lo scorso luglio è stato insignito da NASA di un importante riconoscimento internazionale, poichè rappresenta l’emblema, in termini di ricerca e innovazione, del lavoro svolto in azienda il cui scopo primario è di ottenere soluzioni in grado di migliorare non solo il futuro delle esplorazioni spaziali ma anche le applicazioni coinvolte da potenziali ricadute terrestri.” “La futura esplorazione umana oltre l’orbita bassa – aggiunge Marino Crisconio, Program Manager ASI dell’esperimento – richiede soluzioni tecnologiche innovative; l’ASI, in virtù dei propri diritti di accesso al laboratorio ISS, mantiene il suo ruolo primario accanto alle maggiori agenzie spaziali stimolando e finanziando la ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza in microgravità; ARTE è un esempio della qualità e della innovazione tecnologica promossa dall’ASI”. Il progetto ARTE rappresenta il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, svolta nei laboratori termici di Argotec a Torino, durata circa 5 anni e attualmente ancora in corso. L’esperimento è stato installato all’interno della Microgravity Science Glovebox (MSG) collocata all’interno del modulo americano Destiny. La sequenza dell’esperimento, della durata di sei ore, si è svolta in modo nominale e gli ingegneri di Argotec hanno seguito e supportato tutte le operazioni in diretta dal Mission Control Centre aziendale. Il primo run dell’esperimento è stato svolto con successo sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile dell’anno scorso. L’esperimento odierno, condotto dall’astronauta italiano Paolo Nespoli, consentirà di terminare la qualifica del dispositivo.

Giovedì 14 settembre, l’astronauta italiano Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA, ha installato e condotto con successo l’esperimento ARTE (Advanced Research for passive Thermal Exchange) a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. ARTE, progetto ideato e interamente realizzato da Argotec con il coordinamento e il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è un dimostratore tecnologico contenente quattro heat pipe con fluidi a bassa tossicità che consente di testare questi dispositivi di scambio termico passivo in condizioni di microgravità. Il Politecnico di Torino, partner del progetto, ha supportato la creazione del modello di Terra dell’elettronica. L’ASI ha selezionato ARTE a seguito di un bando pubblico per ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, e ha organizzato l’implementazione dell’esperimento sulla ISS nel quadro degli accordi vigenti tra NASA e ASI. Data la rilevante componente sperimentale ed innovativa del progetto, lo scorso luglio in occasione dell’annuale “ISS Research and Development Conference” organizzata da NASA a Washington DC, l’American Astronautical Society ha conferito ad ARTE il “2017 Innovation in Technology Development and Demonstration Award”. Il dimostratore tecnologico di Argotec è stato, inoltre, l’unico esperimento europeo premiato durante la cerimonia.Nell’ottica di future missioni spaziali in cui le esplorazioni spingeranno l’uomo sempre più lontano, cresce l’interesse nella ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il controllo e gli interventi di manutenzione. In questo contesto, le heat pipe si configurano come una valida soluzione per il trasferimento del calore poiché sono sistemi passivi, il cui utilizzo non richiede un intervento umano e consente un considerevole risparmio in termini di manutenzione. Questi dispositivi, infatti, sfruttando il passaggio di fase del fluido contenuto al loro interno, trasferiscono calore da una zona calda ad una zona fredda senza l’uso di pompe o strumenti che che coinvolgono parti in movimento. Attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non sono presenti delle heat pipe all’interno degli ambienti abitati, poichè i fluidi utilizzati sono tossici e un loro eventuale rilascio comporterebbe un rischio catastrofico per la crew e la strumentazione di bordo. ARTE rappresenta quindi una svolta poichè la ricerca è stata incentrata su fluidi che garantiscano le prestazioni richieste e al contempo siano caratterizzati da una bassa tossicità. L’applicazione delle heat pipe non si riferisce solo al contesto spaziale ma include numerose possibili ricadute terrestri. La ricerca di Argotec nell’ambito delle soluzioni termiche passive con fluidi a bassa tossicità ha condotto anche ad alcuni brevetti nel campo delle applicazioni industriali, domestiche, aeronautiche e delle energie rinnovabili. “Il successo delle future esplorazioni spaziali sarà sempre più legato a sistemi in grado di ridurre se non annullare l’intervento umano per la loro manutenzione. – ha dichiarato David Avino, Managing Director di Argotec – Argotec da diversi anni studia sistemi termici passivi in grado di rispondere a queste nuove esigenze. I nostri ingegneri hanno curato il progetto ARTE in tutte le sue fasi, partendo dall’idea, nata proprio in azienda, passando alla realizzazione del payload finale per terminare con il supporto in real-time dal Centro di Controllo di Argotec, in collegamento con NASA e con la Stazione Spaziale. Siamo molto fieri di questo esperimento, che lo scorso luglio è stato insignito da NASA di un importante riconoscimento internazionale, poichè rappresenta l’emblema, in termini di ricerca e innovazione, del lavoro svolto in azienda il cui scopo primario è di ottenere soluzioni in grado di migliorare non solo il futuro delle esplorazioni spaziali ma anche le applicazioni coinvolte da potenziali ricadute terrestri.” “La futura esplorazione umana oltre l’orbita bassa – aggiunge Marino Crisconio, Program Manager ASI dell’esperimento – richiede soluzioni tecnologiche innovative; l’ASI, in virtù dei propri diritti di accesso al laboratorio ISS, mantiene il suo ruolo primario accanto alle maggiori agenzie spaziali stimolando e finanziando la ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza in microgravità; ARTE è un esempio della qualità e della innovazione tecnologica promossa dall’ASI”. Il progetto ARTE rappresenta il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, svolta nei laboratori termici di Argotec a Torino, durata circa 5 anni e attualmente ancora in corso. L’esperimento è stato installato all’interno della Microgravity Science Glovebox (MSG) collocata all’interno del modulo americano Destiny. La sequenza dell’esperimento, della durata di sei ore, si è svolta in modo nominale e gli ingegneri di Argotec hanno seguito e supportato tutte le operazioni in diretta dal Mission Control Centre aziendale. Il primo run dell’esperimento è stato svolto con successo sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile dell’anno scorso. L’esperimento odierno, condotto dall’astronauta italiano Paolo Nespoli, consentirà di terminare la qualifica del dispositivo.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Set 21, 2017 | Geologia, Primo Piano, Servizi Satellitari

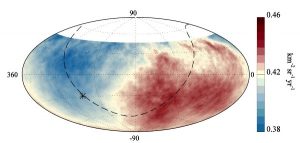

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

“I vuoti delle fratture vengono riempiti di conseguenza dai fluidi circostanti che, in condizioni geologiche e idrogeologiche favorevoli, possono determinare una migrazione dei fluidi più superficiali. Per poter imputare il segnale misurato alla fase preparatoria del terremoto è stato necessario, quindi, escludere le ulteriori cause che avrebbero potuto influenzare lo spostamento della superficie topografica”, prosegue Moro. La ricerca ha richiesto un approccio multidisciplinare e l’uso esteso di tecniche interferometriche satellitari applicate a immagini radar InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), atte a misurare le deformazioni della superficie terrestre (elaborate in collaborazione con TRE ALTAMIRA s.r.l. e-GEOS e GAMMA Remote Sensing Research and Consulting). “Il segnale rilevato è stato interpretato grazie alle conoscenze geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismologiche acquisite per l’area a seguito del terremoto aquilano”, aggiunge il ricercatore. “Da qui l’idea di applicare e verificare tale ricerca a forti terremoti già avvenuti in contesti tettonici e geologici diversi, per constatare se il fenomeno potrà essere osservato e misurato in maniera analoga. Solo così l’osservazione dell’andamento nel tempo delle deformazioni, in zone sismicamente attive, potrebbe in un prossimo futuro rappresentare un utile strumento di previsione di eventi sismici con successiva attivazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico”.

da Sorrentino | Set 21, 2017 | Astronomia, Primo Piano

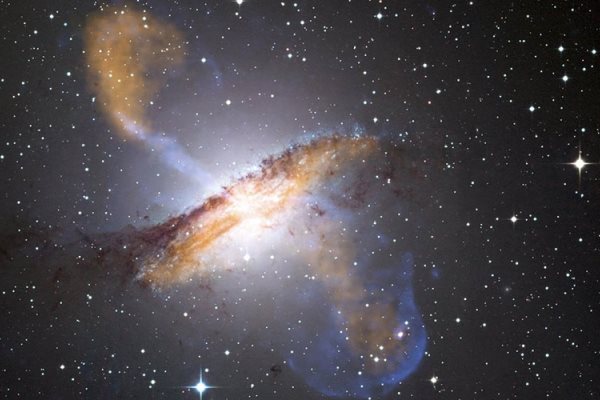

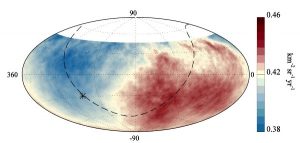

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”.

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”.

I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione.

I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione.

L’Italia nella collaborazione Pierre Auger

L’Italia nella collaborazione Pierre Auger

Circa il 15 % degli scienziati che costituiscono la collaborazione Auger sono italiani e la loro partecipazione alle attività di ricerca dell’Osservatorio è possibile grazie al contributo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e delle Università di L’Aquila, Catania, Milano, “Federico II” di Napoli, Roma Tor Vergata, Salento, Torino, del Politecnico di Milano e del Gran Sasso Science Institute. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare attraverso le sezioni di Catania, Lecce, Napoli, Milano, Roma Tor Vergata, Torino e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ha contribuito alla realizzazione dell’Osservatorio Pierre Auger e partecipa attivamente al suo programma di aggiornamento.

da Sorrentino | Set 15, 2017 | Astronomia, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano

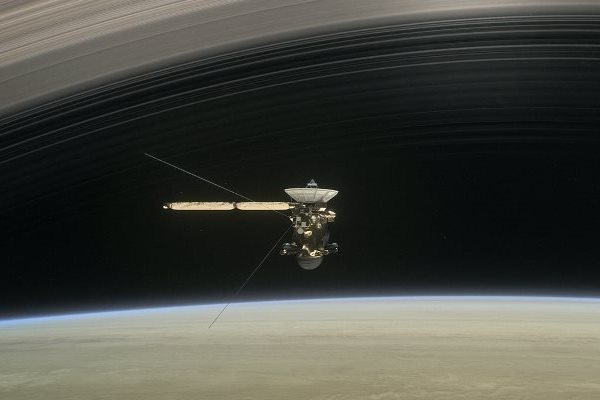

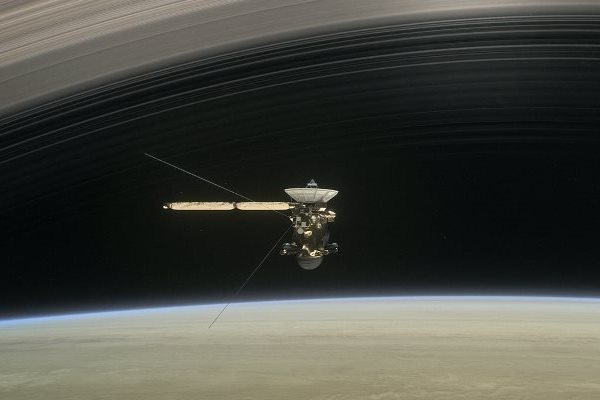

La sonda Cassini ha recitato alla perfezione il suo gran finale, tuffandosi nell’atmosfera di Saturno ponendo termine a una missione iniziata il 15 ottobre 1997 e durata 19 anni e 11 mesi. Un ventennio di studi, esplorazione e raccolta di dati e immagini, che ha contribuito ad approfondire la conoscenza del sistema del pianeta degli anelli e proseguirà a rilasciare nuove informazioni grazie alla elaborazione di quanto immagazzinato e trasmesso al team di scienziati e astrofisici. Una missione straordinaria, conclusasi alle ore 13, 55 minuti e 46 secondi (ora italiana) del 15 settembre 2017 quando Cassini ha cessato di inviare il suo segnale verso la Terra. Orbite sempre più radenti hanno portato la sonda a precipitare nell’atmosfera di Saturno, lasciando una lunga scia luminosa simile a una stella cadente. “La missione che si conclude oggi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”. Gli fa eco Enrico Flamini, direttore scientifico dell’ASI, al fianco di Battiston al JPL, il quale sottolinea come l’addio a Cassini rappresenti un momento di distacco da un oggetto di straordinario valore scientifico e tecnologico, consapevoli però che il bagaglio di dati fornito durante la missione continuerà ad arricchire il sapere su Saturno e più in generale sul sistema solare. Gli strumenti di Cassini, tra cui gli italiani NIMS e VIMS, hanno funzionato fino a pochi secondi prima che Cassini si dissolvesse nell’atmosfera di Saturno, inviando sulla Terra le immagini conclusive dettagliate e ravvicinate.

La sonda Cassini ha recitato alla perfezione il suo gran finale, tuffandosi nell’atmosfera di Saturno ponendo termine a una missione iniziata il 15 ottobre 1997 e durata 19 anni e 11 mesi. Un ventennio di studi, esplorazione e raccolta di dati e immagini, che ha contribuito ad approfondire la conoscenza del sistema del pianeta degli anelli e proseguirà a rilasciare nuove informazioni grazie alla elaborazione di quanto immagazzinato e trasmesso al team di scienziati e astrofisici. Una missione straordinaria, conclusasi alle ore 13, 55 minuti e 46 secondi (ora italiana) del 15 settembre 2017 quando Cassini ha cessato di inviare il suo segnale verso la Terra. Orbite sempre più radenti hanno portato la sonda a precipitare nell’atmosfera di Saturno, lasciando una lunga scia luminosa simile a una stella cadente. “La missione che si conclude oggi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”. Gli fa eco Enrico Flamini, direttore scientifico dell’ASI, al fianco di Battiston al JPL, il quale sottolinea come l’addio a Cassini rappresenti un momento di distacco da un oggetto di straordinario valore scientifico e tecnologico, consapevoli però che il bagaglio di dati fornito durante la missione continuerà ad arricchire il sapere su Saturno e più in generale sul sistema solare. Gli strumenti di Cassini, tra cui gli italiani NIMS e VIMS, hanno funzionato fino a pochi secondi prima che Cassini si dissolvesse nell’atmosfera di Saturno, inviando sulla Terra le immagini conclusive dettagliate e ravvicinate.

“La missione appena conclusasi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”.

“La missione appena conclusasi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”.

Il capitolo operativo della sonda Cassini si conclude dopo sette anni di viaggio e tredici di attività, grazie all’estensione di nove anni oltre la vita operativa inizialmente prevista. La sonda ha inviato a terra, attraverso la sua grande antenna di 4 metri di diametro progettata e costruita in Italia dalla Thales Alenia Space, una mole di informazioni che terrà occupati gli scienziati per i prossimi anni per scoprire i dati mancanti sulla formazione di Saturno e sui suoi anelli. L’antenna è stata anche una parte integrante di due strumenti che hanno visto l’ASI e l’università italiana protagonisti, il Radar e la Radioscienza. La bellezza delle immagini ravvicinate degli anelli che circondano Saturno o delle loro ombre proiettate sul Pianeta, è solo una parte degli eccezionali risultati della missione che ci ha svelato la superficie di un mondo prima ignoto. Titano, con i suoi mari di idrocarburi o Encelado, che si credeva fosse un piccolo satellite ghiacciato e poco importante e che si è invece rivelato, con i suoi geiser di acqua che sono l’evidenza di un mare sotterraneo, un mondo dove potrebbero esserci le condizioni per lo sviluppo di forme di vita. Il cammino finale della missione aveva sulla Terra diversi ‘occhi’ attenti a seguirne le ultime tracce. Tra questi, posizionata in provincia di Cagliari, c’è anche la Sardinia Deep Space Antenna (SDSA) dell’Agenzia Spaziale Italiana, ultima arrivata ma tra le più potenti antenne che fanno parte del Deep Space Network. SDSA ha visto il team dell’ASI, ben supportato dai colleghi dell’INAF, equipaggiare in poco tempo, ma in modo adeguato il radiotelescopio per “sentire” le missioni di spazio profondo. Il Sardinia Radio Telescope (SRT) è stato realizzato pochi anni fa dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale. A salutare il gran finale di Cassini, seguito dalla sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collegamento sia con il Sardinia Radio Telescope che con la sede di Thales Alenia Space a L’Aquila, presenti anche Luciano Guerriero, primo presidente dell’ASI, e Giancarlo Setti, ex presidente dell’INAF, che furono testimoni dell’avvio della lunga e fortunata missione di esplorazione interplanetaria.

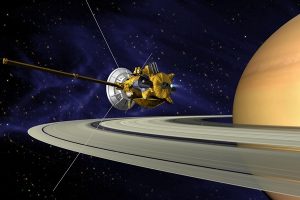

Frutto di una collaborazione iniziata nella seconda metà degli anni ’80 tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, la sonda Cassini-Huygens fu lanciata da Cape Canaveral il 15 ottobre del 1997 a bordo di un vettore Titan IV- Centaur che la portò, dopo un lungo viaggio con fly-by intorno a Venere, Terra e Giove ad inserirsi in orbita intorno al pianeta degli anelli il 1 luglio del 2004. A Natale dello stesso anno Huygens si distaccò e il 14 gennaio seguente iniziò la discesa, frenata da tre paracaduti in sequenza, tra le nubi di Titano una delle Lune di Saturno (nella foto). Il lander acquisì dati per le due ore e mezzo della discesa ed un’altra mezzora sulla superficie, quanto le batterie di bordo consentirono, ma tanto bastarono per far vedere un mondo mai neppure immaginato dove le rocce sono di ghiaccio e la superficie è formata da una mistura di idrocarburi. Un paio di anni dopo il radar ci mostrò anche l’esistenza di laghi e mari di metano liquido al polo nord. Cassini, la cui operatività era inizialmente prevista essere di 4 anni ha lavorato a una distanza di quasi un miliardo e mezzo di chilometri, il suo segnale radio per giungere sulla Terra ha impiegato mediamente 60 minuti. Cassini-Huygens sarà ricordata come la missione dei primati: 7.9 miliardi di chilometri percorsi in totale; 6 lune di Saturno scoperte, 162 flyby delle lune; oltre 453.000 fotografie scattate; 22 ‘tuffi’ tra gli anelli di Saturno, 2.5 milioni di comandi eseguiti; 294 orbite completate; 635 GB di dati raccolti; 27 nazioni coinvolte nella missione; quasi 4.000 articoli scientifici pubblicati a partire dai dati raccolti. In base ad un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che hanno assicurato le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza anch’esso l’antenna ad alto guadagno. L’ASI ha inoltre sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

Frutto di una collaborazione iniziata nella seconda metà degli anni ’80 tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, la sonda Cassini-Huygens fu lanciata da Cape Canaveral il 15 ottobre del 1997 a bordo di un vettore Titan IV- Centaur che la portò, dopo un lungo viaggio con fly-by intorno a Venere, Terra e Giove ad inserirsi in orbita intorno al pianeta degli anelli il 1 luglio del 2004. A Natale dello stesso anno Huygens si distaccò e il 14 gennaio seguente iniziò la discesa, frenata da tre paracaduti in sequenza, tra le nubi di Titano una delle Lune di Saturno (nella foto). Il lander acquisì dati per le due ore e mezzo della discesa ed un’altra mezzora sulla superficie, quanto le batterie di bordo consentirono, ma tanto bastarono per far vedere un mondo mai neppure immaginato dove le rocce sono di ghiaccio e la superficie è formata da una mistura di idrocarburi. Un paio di anni dopo il radar ci mostrò anche l’esistenza di laghi e mari di metano liquido al polo nord. Cassini, la cui operatività era inizialmente prevista essere di 4 anni ha lavorato a una distanza di quasi un miliardo e mezzo di chilometri, il suo segnale radio per giungere sulla Terra ha impiegato mediamente 60 minuti. Cassini-Huygens sarà ricordata come la missione dei primati: 7.9 miliardi di chilometri percorsi in totale; 6 lune di Saturno scoperte, 162 flyby delle lune; oltre 453.000 fotografie scattate; 22 ‘tuffi’ tra gli anelli di Saturno, 2.5 milioni di comandi eseguiti; 294 orbite completate; 635 GB di dati raccolti; 27 nazioni coinvolte nella missione; quasi 4.000 articoli scientifici pubblicati a partire dai dati raccolti. In base ad un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che hanno assicurato le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza anch’esso l’antenna ad alto guadagno. L’ASI ha inoltre sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

da Sorrentino | Set 15, 2017 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

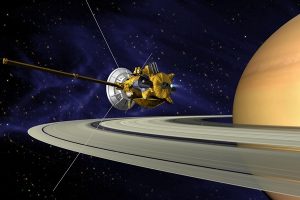

La missione Cassini-Huygens, realizzata in collaborazione tra NASA (National Aeronautics and Space Administration), ESA (European Space Agency) e ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ha avuto come obiettivo lo studio di Saturno e del suo sistema di satelliti e anelli con particolare riguardo al satellite Titano, elemento cardine per la decodifica di alcuni dei processi primari dell’evoluzione di un sistema planetario e in particolare per la comprensione del più complesso tra i pianeti gassosi. Due i componenti la sonda: l’orbiter Cassini della NASA e il lander Huygens dell’ESA, che il 14 gennaio 2005 Huygens è penetrato nell’atmosfera di Titano, raccogliendo dati chimico-fisici, immagini della superficie erumori dall’ambiente circostante, e ha toccato il suolo dopo una discesa di 2 h e 30 m, continuando a trasmettere il suo segnale per altri 30 minuti.

La missione Cassini-Huygens, realizzata in collaborazione tra NASA (National Aeronautics and Space Administration), ESA (European Space Agency) e ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ha avuto come obiettivo lo studio di Saturno e del suo sistema di satelliti e anelli con particolare riguardo al satellite Titano, elemento cardine per la decodifica di alcuni dei processi primari dell’evoluzione di un sistema planetario e in particolare per la comprensione del più complesso tra i pianeti gassosi. Due i componenti la sonda: l’orbiter Cassini della NASA e il lander Huygens dell’ESA, che il 14 gennaio 2005 Huygens è penetrato nell’atmosfera di Titano, raccogliendo dati chimico-fisici, immagini della superficie erumori dall’ambiente circostante, e ha toccato il suolo dopo una discesa di 2 h e 30 m, continuando a trasmettere il suo segnale per altri 30 minuti.

Huygens e Cassini

Tutti i dati raccolti da Huygens nel corso della discesa e dalla superficie di Titano, tra cui quelli dello strumento italiano HASI realizzato da Leonardo, furono trasmessi all’orbiter Cassini per mezzo del sottosistema di comunicazione PDRS (Probe Data Relay Subsystem), realizzato da Thales Alenia Space. Per captare questi dati dal valore inestimabile, l’orbiter puntò la sua antenna ad alto guadagno (HGA) di 4 metri di diametro, anch’essa realizzata da Thales Alenia Space come parte del contributo alla missione da parte dell’agenzia spaziale italiana, verso Titano. Quando Cassini perse il contatto, essendo scivolato sotto l’orizzonte del punto di atterraggio, il lander continuò a trasmettere e i suoi segnali furono captati da grandi telescopi radio sulla terra. Successivamente Cassini diresse nuovamente l’antenna verso la Terra per ritrasmettere i dati registrati. Nel complesso, Huygens trasmise dati per 148 minuti in fase di discesa e per più di tre ore dalla superficie, in un ambiente a -180°C. Per gli scienziati di tutto il mondo, i 474 megabit di dati che includono anche oltre 350 foto, furono una vera “manna dal cielo”, e ancora oggi continuano ad essere studiati e analizzati. La superficie di Titano ha svelato un mondo modellato dalle eruzioni criovulcaniche, oltre che dalle precipitazioni di metano e di altri idrocarburi. Le misurazioni delle proprietà atmosferiche raccolte dallo strumento italiano HASI, realizzato da Leonardo, hanno rivelato un mondo di laghi e mari di metano ed etano allo stato liquido, enormi dune di sabbia, ciottoli di ghiaccio d’acqua e fiumi, un oceano di acqua ricca di ammoniaca al di sotto di un manto superficiale di ghiaccio, nuvole a varie altitudini, un’atmosfera ricca di argon e propilene, e molto altro. La sonda ha sorvolato Encelado, luna di Saturno sede di un affascinante oceano liquido globale sotto la crosta ghiacciata, transitando nella regione del polo sud a soli 49 chilometri dalla sua superficie. Lo storico avvicinamento era mirato a raccogliere tutte le informazioni possibili dalla nube di particelle ghiacciate che vengono emesse dall’area polare meridionale di Encelado.

Il contributo dell’industria italiana alla missione

Leonardo ha un ruolo di primissimo piano nella missione Cassini-Huygens, avendo fornito gli strumenti di navigazione, le tecnologie per i radar di bordo e importanti strumenti di osservazione e misura sia a bordo dell’orbiter che del lander: il sensore stellare SRU (Stellar Reference Unit), usato per mantenere il puntamento di Cassini sia durante la sua traiettoria interplanetaria sia durante la fase orbitale attorno a Saturno; la telecamera nel visibile dello spettrometro VIMS (Visible and Infrared Mapping Spectrometer) in orbita attorno a Saturno a bordo di Cassini e lo strumento HASI, sceso su Titano (Huygens Atmospheric Structure Instrument), realizzati per l’Agenzia Spaziale Italiana. VIMS è uno strumento che integra due telecamere, una per riprendere Saturno e i suoi satelliti nelle lunghezze d’onda del visibile, e una per l’infrarosso. VIMS è stato dedicato allo studio della composizione delle atmosfere di Saturno e Titano, all’osservazione della superficie di Titano e all’identificazione della composizione superficiale dei piccoli satelliti, degli anelli e degli asteroidi osservati durante la fase di viaggio della missione. HASI è lo strumento col quale, attraverso l’uso di diversi sensori (accelerometri, sensori di temperatura, di pressione e campo elettrico), è stato possibile studiare la struttura verticale dell’atmosfera di Titano, mentre il modulo di discesa scendeva sulla sua superficie ghiacciata. Leonardo ha poi contribuito con le sue tecnologie elettroniche al successo del RADAR di Cassini, progettando e costruendo il convertitore di segnale e il suo amplificatore di potenza, elementi chiave per osservare la superficie dei satelliti sotto le nubi.

Thales Alenia Space è prime contractor per la costruzione del lander Huygens, ed è responsabile della progettazione e realizzazione di importanti sistemi elettronici all’interno dell’orbiter, per conto dell’ASI. Tra questi, l’antenna ad alto guadagno (HGA/LGA) di Cassini che assicura tutti i collegamenti da e verso Terra. Con il suo riflettore ultraleggero e indeformabile in fibra di carbonio del diametro di 4 m e la sua capacità di operare in quattro bande di frequenza (S, X, Ku, Ka), la HGA è l’antenna più complessa mai progettata per una missione interplanetaria, un “gioiello” in grado di operare nelle condizioni ambientali estreme incontrate dalla missione. L’azienda ha inoltre realizzato il RADAR multimodo che ha aiutato a comprendere molte particolarità morfologiche di Titano. Sviluppata a Roma in collaborazione con la NASA, questa tecnologia è stata utilizzata, nella sua modalità radiometrica, già durante il viaggio verso Saturno, in occasione del passaggio in prossimità di Giove, consentendo di ottenere un rilevantissimo risultato scientifico nello studio della magnetosfera di quel pianeta. Infine, Thales Alenia Spazio ha anche fornito apparati chiave per la realizzazione degli esperimenti di radioscienza, tra i quali il Ka-translator, un gioiello in grado di mantenere una stabilità di fase allo stato dell’arte alle frequenze 32-34 GHz nelle difficili condizioni ambientali incontrate lungo la missione.

Questa capacità tecnologica si è mantenuta e consolidata negli anni, ed è stata la base per la crescita del settore spaziale nel nostro Paese. VIMS può essere considerato il capostipite di una famiglia di spettrometri a immagini realizzati da Leonardo che hanno esplorato negli anni successivi la maggior parte del sistema solare (Venere, l’asteroide Cerere e la cometa Churymov-Gerasimenko). Questa stessa tecnologia è la base per la imminente missione PRISMA, dell’Agenzia Spaziale Italiana, a bordo di cui una camera iperspettrale (di Leonardo) di ultimissima generazione osserverà la Terra e ne controllerà lo stato di salute 24 ore al giorno. Il sensore stellare SRU è stato allo stesso modo il progenitore di una famiglia di sensori di stelle che hanno guidato le principali missioni spaziali nel loro viaggio attraverso il Sistema Solare: non solo Rosetta ed ExoMars, ma anche New Horizon fino oltre a Plutone. Ne sono stati prodotti diverse centinaia di esemplari anche per guidare i satelliti attorno alla terra. Dopo l’esperienza Cassini-Huygens, grazie alla crescita progressiva delle competenze progettuali e tecnologiche nel SAR, Thales Alenia Space è giunta negli anni ’90 allo sviluppo della costellazione COSMO-SkyMed, un sistema di osservazione nazionale di concezione innovativa. Si è trattato, per la prima volta, di realizzare un programma duale, in grado di far convivere nell’utilizzazione della stessa infrastruttura spaziale il mondo civile e quello della difesa nel rispetto delle regole operative e di riservatezza e in presenza di accordi internazionali. Il programma ha comportato lo sviluppo di una piattaforma satellitare nazionale adatta per una molteplicità di possibili missioni tanto che oggi, oltre alla seconda Generazione in fase di realizzazione si pone l’attenzione anche allo sviluppo della terza Generazione. Anche su COSMO-SkyMed Leonardo ha contribuito con generatori di frequenza ed amplificatori di potenza – come su Cassini, confermando il proprio posizionamento nella gestione delle tecnologie e nel loro impiego sugli equipaggiamenti di bordo. Thales Alenia Space Italia è inoltre Prime Contractor per la missione Sentinel-1 dedicata al monitoring ambientale globale della Terra mediante tecnologia RADAR ad Apertura Sintetica (SAR). La missione Sentinel-1 fornisce dati in tempo reale grazie all’acquisizione di immagini radar ad alta definizione in qualunque condizione meteorologica, sia di giorno che di notte. Al contempo l’evoluzione dell’antenna realizzata per la missione Cassini-Huygens per lo studio di Saturno ha portato alla realizzazione dell’Antenna ad alto guadagno, interamente sviluppata da Thales Alenia Space, per la missione BepiColombo, dalle elevatissime prestazioni, indispensabili per affrontare le severe condizioni ambientali di Mercurio. Questa parabola in Titanio di 1,1 m di diametro servirà per comunicare con la Terra. Analogamente, il successo dell’antenna realizzata per la missione Cassini-Huygens ha portato Thales Alenia Space a sviluppare l’antenna ad alto guadagno per l’orbiter della missione ExoMars 2016. Di recente sono state completate due unità dell’antenna della missione SARah di osservazione della Terra per OHB: si tratta di una delle più grandi antenne imbarcate su di un satellite di Earth Observation con prestazioni RF/Termo-Meccanico/Strutturali di avanguardia e tecnologie proprietarie che sfruttano appieno l’eredità di Thales Alenia Space acquisita nell’ambito della missione Cassini. Inoltre, lo storico successo della missione Rosetta/Philae atterrata su una cometa, per la quale Thales Alenia Space ha assemblato, integrato e collaudato la sonda Rosetta, e per cui Leonardo ha fornito i principali strumenti di bordo e i più grandi pannelli solari mai realizzati per una missione scientifica, ha dimostrato non solo che l’industria spaziale europea, e italiana in particolare, può annoverarsi tra i leader mondiali, ma anche che la storia non finisce certo qui. Continua la sfida per Leonardo e Thales Alenia Space con la missione di esplorazione marziana ExoMars 2020, in particolare con la trivella di Leonardo che scaverà 2 metri sotto la superficie del pianeta rosso.

da Sorrentino | Set 15, 2017 | Industria, Primo Piano, Servizi Satellitari

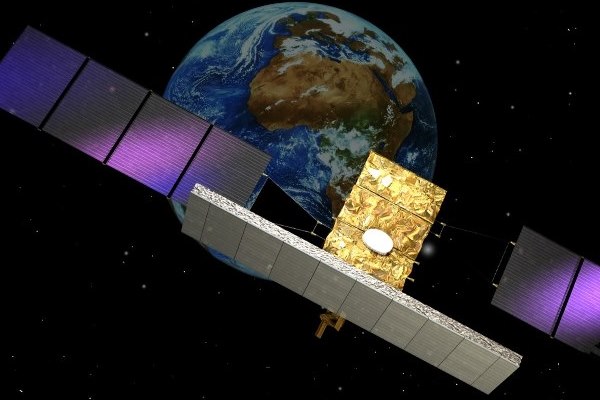

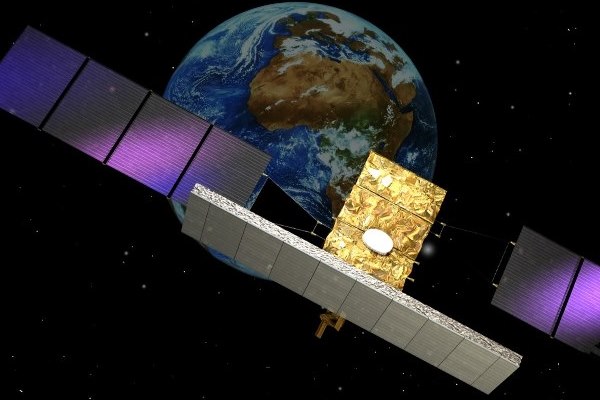

La Space Alliance, formata da Thales Alenia Space e Telespazio ha siglato un accordo di partnership con la società statunitense Spaceflight Industries per lo sviluppo di BlackSky, costellazione satellitare ad alta frequenza di rivisitazione. L’accordo prevede l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Spaceflight Industries, società statunitense che intende realizzare e gestire – attraverso la sua attività BlackSky – una costellazione di 60 satelliti di osservazione della terra di piccole dimensioni che garantiranno tempi di rivisitazione molto brevi su ogni punto del pianeta; la costituzione negli Stati Uniti di una joint venture industriale tra Thales Alenia Space e Spaceflight Industries specializzata nella realizzazione di satelliti di piccole dimensioni; l’implementazione di un accordo di cooperazione commerciale tra Telespazio e BlackSky che consenta il miglioramento dei rispettivi prodotti e servizi sul mercato.

La Space Alliance, formata da Thales Alenia Space e Telespazio ha siglato un accordo di partnership con la società statunitense Spaceflight Industries per lo sviluppo di BlackSky, costellazione satellitare ad alta frequenza di rivisitazione. L’accordo prevede l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Spaceflight Industries, società statunitense che intende realizzare e gestire – attraverso la sua attività BlackSky – una costellazione di 60 satelliti di osservazione della terra di piccole dimensioni che garantiranno tempi di rivisitazione molto brevi su ogni punto del pianeta; la costituzione negli Stati Uniti di una joint venture industriale tra Thales Alenia Space e Spaceflight Industries specializzata nella realizzazione di satelliti di piccole dimensioni; l’implementazione di un accordo di cooperazione commerciale tra Telespazio e BlackSky che consenta il miglioramento dei rispettivi prodotti e servizi sul mercato.

“Questo accordo riflette la strategia di trasformazione del “new space” attuata da Thales Alenia Space, sia in Europa che negli Stati Uniti, con il fine ultimo di divenire il principale produttore di costellazioni di satelliti di osservazione di piccole dimensioni con tempi di rivisitazioni brevi – ha dichiarato Jean-Loïc Galle, Presidente e CEO di Thales Alenia Space. “La collaborazione tra le due aziende sarà in grado di assicurare a Telespazio e a BlackSky una forte spinta per accedere ai mercati di punta nel settore della geoinformazione, con una offerta di prodotti e servizi di grande innovazione”, ha aggiunto Luigi Pasquali, Amministratore Delegato di Telespazio. “Questa partnership con due leader dell’industria spaziale europea ci consentirà di poter accelerare il business plan di BlackSky, finanziando la nostra costellazione, minimizzando i rischi di produzione e anticipando l’ingresso della nostra offerta in segmenti chiave del mercato”, ha dichiarato Jason Andrews, Presidente e CEO di Spaceflight Industries. Il mercato dell’Osservazione della Terra è sottoposto a continui cambiamenti, con una attenzione crescente ai requisiti che uniscano sinergicamente l’alta risoluzione con tempi di rivisitazione sempre minori. Thales Alenia Space, Spaceflight Industries e Telespazio uniscono oggi i propri sforzi per realizzare una costellazione di mini satelliti che saranno utilizzati, insieme con un segmento di terra “intelligente”, per offrire servizi a prezzi competitivi grazie al trattamento automatizzato dei dati e delle immagini. Il risultato sarà un prodotto innovativo, progettato non solo per clienti tradizionali nel mercato dell’osservazione della terra, ma anche per sostenere lo sviluppo di nuovi mercati B2B verticali: quello minerario, dell’energia, dei trasporti, della finanza, dell’agricoltura, dell’industria e dell’ambiente fino al B2C .

Giovedì 14 settembre, l’astronauta italiano Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA, ha installato e condotto con successo l’esperimento ARTE (Advanced Research for passive Thermal Exchange) a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. ARTE, progetto ideato e interamente realizzato da Argotec con il coordinamento e il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è un dimostratore tecnologico contenente quattro heat pipe con fluidi a bassa tossicità che consente di testare questi dispositivi di scambio termico passivo in condizioni di microgravità. Il Politecnico di Torino, partner del progetto, ha supportato la creazione del modello di Terra dell’elettronica. L’ASI ha selezionato ARTE a seguito di un bando pubblico per ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, e ha organizzato l’implementazione dell’esperimento sulla ISS nel quadro degli accordi vigenti tra NASA e ASI. Data la rilevante componente sperimentale ed innovativa del progetto, lo scorso luglio in occasione dell’annuale “ISS Research and Development Conference” organizzata da NASA a Washington DC, l’American Astronautical Society ha conferito ad ARTE il “2017 Innovation in Technology Development and Demonstration Award”. Il dimostratore tecnologico di Argotec è stato, inoltre, l’unico esperimento europeo premiato durante la cerimonia.Nell’ottica di future missioni spaziali in cui le esplorazioni spingeranno l’uomo sempre più lontano, cresce l’interesse nella ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il controllo e gli interventi di manutenzione. In questo contesto, le heat pipe si configurano come una valida soluzione per il trasferimento del calore poiché sono sistemi passivi, il cui utilizzo non richiede un intervento umano e consente un considerevole risparmio in termini di manutenzione. Questi dispositivi, infatti, sfruttando il passaggio di fase del fluido contenuto al loro interno, trasferiscono calore da una zona calda ad una zona fredda senza l’uso di pompe o strumenti che che coinvolgono parti in movimento. Attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non sono presenti delle heat pipe all’interno degli ambienti abitati, poichè i fluidi utilizzati sono tossici e un loro eventuale rilascio comporterebbe un rischio catastrofico per la crew e la strumentazione di bordo. ARTE rappresenta quindi una svolta poichè la ricerca è stata incentrata su fluidi che garantiscano le prestazioni richieste e al contempo siano caratterizzati da una bassa tossicità. L’applicazione delle heat pipe non si riferisce solo al contesto spaziale ma include numerose possibili ricadute terrestri. La ricerca di Argotec nell’ambito delle soluzioni termiche passive con fluidi a bassa tossicità ha condotto anche ad alcuni brevetti nel campo delle applicazioni industriali, domestiche, aeronautiche e delle energie rinnovabili. “Il successo delle future esplorazioni spaziali sarà sempre più legato a sistemi in grado di ridurre se non annullare l’intervento umano per la loro manutenzione. – ha dichiarato David Avino, Managing Director di Argotec – Argotec da diversi anni studia sistemi termici passivi in grado di rispondere a queste nuove esigenze. I nostri ingegneri hanno curato il progetto ARTE in tutte le sue fasi, partendo dall’idea, nata proprio in azienda, passando alla realizzazione del payload finale per terminare con il supporto in real-time dal Centro di Controllo di Argotec, in collegamento con NASA e con la Stazione Spaziale. Siamo molto fieri di questo esperimento, che lo scorso luglio è stato insignito da NASA di un importante riconoscimento internazionale, poichè rappresenta l’emblema, in termini di ricerca e innovazione, del lavoro svolto in azienda il cui scopo primario è di ottenere soluzioni in grado di migliorare non solo il futuro delle esplorazioni spaziali ma anche le applicazioni coinvolte da potenziali ricadute terrestri.” “La futura esplorazione umana oltre l’orbita bassa – aggiunge Marino Crisconio, Program Manager ASI dell’esperimento – richiede soluzioni tecnologiche innovative; l’ASI, in virtù dei propri diritti di accesso al laboratorio ISS, mantiene il suo ruolo primario accanto alle maggiori agenzie spaziali stimolando e finanziando la ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza in microgravità; ARTE è un esempio della qualità e della innovazione tecnologica promossa dall’ASI”. Il progetto ARTE rappresenta il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, svolta nei laboratori termici di Argotec a Torino, durata circa 5 anni e attualmente ancora in corso. L’esperimento è stato installato all’interno della Microgravity Science Glovebox (MSG) collocata all’interno del modulo americano Destiny. La sequenza dell’esperimento, della durata di sei ore, si è svolta in modo nominale e gli ingegneri di Argotec hanno seguito e supportato tutte le operazioni in diretta dal Mission Control Centre aziendale. Il primo run dell’esperimento è stato svolto con successo sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile dell’anno scorso. L’esperimento odierno, condotto dall’astronauta italiano Paolo Nespoli, consentirà di terminare la qualifica del dispositivo.

Giovedì 14 settembre, l’astronauta italiano Paolo Nespoli, protagonista della missione VITA, ha installato e condotto con successo l’esperimento ARTE (Advanced Research for passive Thermal Exchange) a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. ARTE, progetto ideato e interamente realizzato da Argotec con il coordinamento e il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è un dimostratore tecnologico contenente quattro heat pipe con fluidi a bassa tossicità che consente di testare questi dispositivi di scambio termico passivo in condizioni di microgravità. Il Politecnico di Torino, partner del progetto, ha supportato la creazione del modello di Terra dell’elettronica. L’ASI ha selezionato ARTE a seguito di un bando pubblico per ricerca scientifica e tecnologica in microgravità, e ha organizzato l’implementazione dell’esperimento sulla ISS nel quadro degli accordi vigenti tra NASA e ASI. Data la rilevante componente sperimentale ed innovativa del progetto, lo scorso luglio in occasione dell’annuale “ISS Research and Development Conference” organizzata da NASA a Washington DC, l’American Astronautical Society ha conferito ad ARTE il “2017 Innovation in Technology Development and Demonstration Award”. Il dimostratore tecnologico di Argotec è stato, inoltre, l’unico esperimento europeo premiato durante la cerimonia.Nell’ottica di future missioni spaziali in cui le esplorazioni spingeranno l’uomo sempre più lontano, cresce l’interesse nella ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di ridurre il controllo e gli interventi di manutenzione. In questo contesto, le heat pipe si configurano come una valida soluzione per il trasferimento del calore poiché sono sistemi passivi, il cui utilizzo non richiede un intervento umano e consente un considerevole risparmio in termini di manutenzione. Questi dispositivi, infatti, sfruttando il passaggio di fase del fluido contenuto al loro interno, trasferiscono calore da una zona calda ad una zona fredda senza l’uso di pompe o strumenti che che coinvolgono parti in movimento. Attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non sono presenti delle heat pipe all’interno degli ambienti abitati, poichè i fluidi utilizzati sono tossici e un loro eventuale rilascio comporterebbe un rischio catastrofico per la crew e la strumentazione di bordo. ARTE rappresenta quindi una svolta poichè la ricerca è stata incentrata su fluidi che garantiscano le prestazioni richieste e al contempo siano caratterizzati da una bassa tossicità. L’applicazione delle heat pipe non si riferisce solo al contesto spaziale ma include numerose possibili ricadute terrestri. La ricerca di Argotec nell’ambito delle soluzioni termiche passive con fluidi a bassa tossicità ha condotto anche ad alcuni brevetti nel campo delle applicazioni industriali, domestiche, aeronautiche e delle energie rinnovabili. “Il successo delle future esplorazioni spaziali sarà sempre più legato a sistemi in grado di ridurre se non annullare l’intervento umano per la loro manutenzione. – ha dichiarato David Avino, Managing Director di Argotec – Argotec da diversi anni studia sistemi termici passivi in grado di rispondere a queste nuove esigenze. I nostri ingegneri hanno curato il progetto ARTE in tutte le sue fasi, partendo dall’idea, nata proprio in azienda, passando alla realizzazione del payload finale per terminare con il supporto in real-time dal Centro di Controllo di Argotec, in collegamento con NASA e con la Stazione Spaziale. Siamo molto fieri di questo esperimento, che lo scorso luglio è stato insignito da NASA di un importante riconoscimento internazionale, poichè rappresenta l’emblema, in termini di ricerca e innovazione, del lavoro svolto in azienda il cui scopo primario è di ottenere soluzioni in grado di migliorare non solo il futuro delle esplorazioni spaziali ma anche le applicazioni coinvolte da potenziali ricadute terrestri.” “La futura esplorazione umana oltre l’orbita bassa – aggiunge Marino Crisconio, Program Manager ASI dell’esperimento – richiede soluzioni tecnologiche innovative; l’ASI, in virtù dei propri diritti di accesso al laboratorio ISS, mantiene il suo ruolo primario accanto alle maggiori agenzie spaziali stimolando e finanziando la ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza in microgravità; ARTE è un esempio della qualità e della innovazione tecnologica promossa dall’ASI”. Il progetto ARTE rappresenta il frutto dell’attività di ricerca e sviluppo, svolta nei laboratori termici di Argotec a Torino, durata circa 5 anni e attualmente ancora in corso. L’esperimento è stato installato all’interno della Microgravity Science Glovebox (MSG) collocata all’interno del modulo americano Destiny. La sequenza dell’esperimento, della durata di sei ore, si è svolta in modo nominale e gli ingegneri di Argotec hanno seguito e supportato tutte le operazioni in diretta dal Mission Control Centre aziendale. Il primo run dell’esperimento è stato svolto con successo sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile dell’anno scorso. L’esperimento odierno, condotto dall’astronauta italiano Paolo Nespoli, consentirà di terminare la qualifica del dispositivo.

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”.

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”. I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione.