da Sorrentino | Set 12, 2017 | Astronomia, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

da Sorrentino | Set 9, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Paolo Nespoli sta svolgendo un intenso programma di esperimenti a bordo della stazione spaziale internazionale, soprattutto in chiave di biologia e fisiologia per fornire indicazioni utili a gestire le missioni di durata sempre più lunga che attendono nei prossimi anni gli equipaggi destinati ad arrivare su Marte. Tra i compiti affidati all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, alla terza esperienza in orbita con la missione Vita, c’è stato il test che gli ha permesso di teleguidare il robot Justin, situato nel centro Aerospaziale tedesco Dlr a Oberpfaffenhofen all’interno di un’area in cui è stato riprodotto l’ambiente marziano. Avvalendosi di un semplice tablet, Nespoli ha trasmesso a Justin i comandi per eseguire la riparazione di pannelli solari posti al suolo. Obiettibvo del test è stato quello di verificare la capacità di teleguidare un robot da remoto, anche quando le grandi distanze comportano notevoli ritardo nelle comunicazioni. Una situazione che si presume potrà presentarsi quando un astronauta si trova all’interno di una base marziana o su un orbiter intorno al pianeta rosso e ha necessità di avvalersi di un rover che operi in superficie.  L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

da Sorrentino | Set 7, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

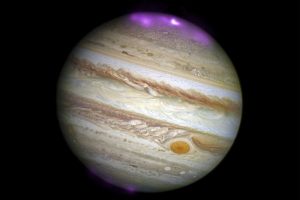

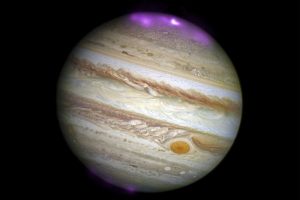

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Fra gli autori dell’articolo su Nature c’è anche Alberto Adriani dell’INAF IAPS di Roma, principal investigator dello strumento JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper, a bordo di Juno, finanziato dall’ASI, realizzato da Leonardo-Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF), che commenta così le recenti osservazioni compiute con lo spettrografo ultravioletto (UVS), anch’esso a bordo della sonda Nasa: «Dalle osservazioni di Giove fatte dalla Terra, dallo Hubble Space Telescope o dalle precedenti missioni spaziali sapevamo che le aurore gioviane sono molto più potenti di quelle sulla Terra. Sulla base della conoscenza della composizione atmosferica del pianeta sapevamo anche che l’idrogeno e il catione triatomico di idrogeno H3+ sono i responsabili delle aurore osservabili rispettivamente nell’ultravioletto e nell’infrarosso. Sulla base della conoscenza delle aurore terrestri avevamo anche immaginato quali fossero i fenomeni all’origine di quelle gioviane, ma la missione Juno ci sta dando invece l’opportunità di capire che la realtà sui processi di formazione delle aurore di Giove è diversa da ciò che ci aspettavamo».I nuovi risultati forniscono informazioni su come diversi pianeti interagiscono elettromagneticamente con i loro ambienti spaziali. Tuttavia, per capire come questi processi funzionino occorreranno ulteriori dati.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

(Crediti: Bertrand Bonfond)

da Sorrentino | Set 7, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

A cinquant’anni esatti dalla scoperta della prima pulsar da parte di Jocelyn Bell e Antony Hewish (quest’ultimo insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1974), il team internazionale di astrofisici ha individuato il sistema binario più estremo che si conosca fra quelli che contengono questo tipo di oggetti: nel caso specifico, una pulsar e una stella di neutroni in orbita l’una attorno all’altra. Nel punto di massimo avvicinamento – che si ripete ogni 4.4 ore – la pulsar e la sua compagna vengono a trovarsi così vicine che potrebbero stare comodamente all’interno del nostro Sole. E le accelerazioni in gioco raggiungono il valore record di 70 g: vale a dire, settanta volte l’accelerazione gravitazionale alla quale è soggetto un corpo in caduta libera qui sulla Terra. La maggior parte delle oltre 2500 pulsar a oggi note sono oggetti solitari, ma alcune si trovano in sistemi binari compatti. La scoperta, nel 1974, del primo di questi sistemi, noto come B1913+16, valse a Russell Hulse e Joseph Taylor il Nobel per la Fisica nel 1993, per “aver inaugurato nuove possibilità nello studio della gravitazione”. Nel 2003, la scoperta della Pulsar Doppia – ad opera di Marta Burgay e di un team composto da molti ricercatori coinvolti anche nella scoperta odierna – fornì agli scienziati l’opportunità di misurare per la prima volta ulteriori effetti previsti dalla Teoria della relatività generale di Einstein. L’individuazione di J1757-1854 (così si chiama il sistema binario appena scoperto) è avvenuta passando al vaglio migliaia di terabyte di dati raccolti nel corso della High Time Resolution Universe Survey (HTRU): una ricognizione dedicata alle pulsar condotta con il radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia, nell’ambito di una collaborazione fra lo CSIRO Astronomy and Space Science australiano, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) italiano, l’Università di Manchester (Regno Unito), la Swinburne University (Australia) e il Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) tedesco.

«La difficoltà non sta tanto nell’osservazione astronomica quanto nell’elaborazione dei dati, che richiede una potenza di calcolo straordinaria», sottolinea uno dei responsabili del progetto, David Champion, astronomo al MPIfR. «Per cercare in modo mirato questi sistemi accelerati, abbiamo anche dovuto sviluppare algoritmi ad hoc». Grazie a potenti cluster di computer sparsi in tutto il mondo, i ricercatori sono riusciti a cercare questi oggetti rari nei dati in loro possesso a un livello di dettagli senza precedenti. Oltre che dal radiotelescopio di Parkes, il sistema binario è stato da subito oggetto d’osservazioni anche da parte del radiotelescopio da 76 metri Lovell, della Manchester University, del radio telescopio da 100 metri di Effelsberg, dell’MPIfR, nonché del radiotelescopio da 100 metri di Green Bank, grazie ai collaboratori presenti alla West Virginia University. «Ci sono voluti mesi d’indagini per arrivare a capire in cosa, esattamente, ci eravamo imbattuti», ha spiegato – di fronte alla fitta platea del congresso di IAU, in cui spiccavano le presenze di Jocelyn Bell e del premio Nobel Joseph Taylor – Andrew Cameron, studente di dottorato presso il MPIfR e primo a notare la nuova pulsar. L’elaborazione dei dati, guidata dallo stesso Cameron, ha mostrato che il nuovo sistema sarà preziosissimo per mettere alla prova la teoria di Einstein. «L’accelerazione massima sperimentata da J1757-1854», nota Andrea Possenti, dell’Inaf di Cagliari «è oltre due volte quella del sistema che valse il premio Nobel, e quindi esso si affiancherà alla Pulsar Doppia nei test della relatività generale e teorie alternative della gravità». «L’orbita si stringe di circa 9 metri all’anno. In tal modo», osserva Marta Burgay, dell’Inaf di Cagliari, «fra 74 milioni di anni le due stelle di neutroni del sistema J1757-1854 si fonderanno, producendo un’immensa emissione di onde gravitazionali, come quelle che gli esperimenti LIGO e Virgo stanno attivamente cercando».

Nella foto, da sinistra: Andrea Possenti, Andrew Cameron e Marta Burgay

da Sorrentino | Set 3, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

da Sorrentino | Set 2, 2017 | Industria, Primo Piano, Servizi Satellitari

Le immagini dei satelliti italiani COSMO-SkyMed sono utilizzate in Texas per monitorare le conseguenze delle piogge e in particolare per controllare le inondazioni lungo la costa colpita dal passaggio dell’Uragano Harvey. Leonardo sta infatti fornendo immagini, mappe e servizi a valore aggiunto basati sui dati satellitari della costellazione radar COSMO-SkyMed, attraverso e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI). I satelliti radar sono particolarmente utili in queste situazioni potendo osservare anche di notte e attraverso le nubi, tra cui quelle prodotte dall’uragano, a differenza dei satelliti ottici. Un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza di questo sistema tutto italiano, già in passato di fondamentale importanza nella gestione di analoghe emergenze. e-GEOS sta utilizzando il sistema FLooD, in combinazione con le capacità di analisi offerte dai partner statunitensi quali URSA e Orbital Insight, dimostrando la grande versatilità d’impiego delle informazioni ottenute attraverso COSMO-SkyMed. Il programma, nato dalla collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, è stato realizzato da Leonardo con le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, è operato e gestito dai centri spaziali del Fucino e di Matera attraverso Telespazio ed e-GEOS.

Le immagini dei satelliti italiani COSMO-SkyMed sono utilizzate in Texas per monitorare le conseguenze delle piogge e in particolare per controllare le inondazioni lungo la costa colpita dal passaggio dell’Uragano Harvey. Leonardo sta infatti fornendo immagini, mappe e servizi a valore aggiunto basati sui dati satellitari della costellazione radar COSMO-SkyMed, attraverso e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI). I satelliti radar sono particolarmente utili in queste situazioni potendo osservare anche di notte e attraverso le nubi, tra cui quelle prodotte dall’uragano, a differenza dei satelliti ottici. Un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza di questo sistema tutto italiano, già in passato di fondamentale importanza nella gestione di analoghe emergenze. e-GEOS sta utilizzando il sistema FLooD, in combinazione con le capacità di analisi offerte dai partner statunitensi quali URSA e Orbital Insight, dimostrando la grande versatilità d’impiego delle informazioni ottenute attraverso COSMO-SkyMed. Il programma, nato dalla collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, è stato realizzato da Leonardo con le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, è operato e gestito dai centri spaziali del Fucino e di Matera attraverso Telespazio ed e-GEOS.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60. Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

L’esperimento eseguito da Nespoli fa parte del progetto Meteron dell’Agenzia Spaziale Europea per facilitare l’impiego di robot in ambiente extraterrestre allo scopo di eseguire operazioni complesse, telecomandandole. AstroPaolo ha trasferito al robot Justin i compiti di meccanico ed elettricista, eseguendo una riparazione e acquisendo il risultato dell’intervento. Lo sviluppo della telerobotica spaziale è uno degli obiettivi dell’ESA a supporto delle missioni assegnate ai futuri astronauti.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra. Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

Peggy Whitson, prima donna ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale nel 2008 per poi vederselo riassegnare nel 2017, ha concluso la sua terza esperienza nel complesso orbitale dove è rimasta per ulteriori 288 giorni. Un periodo che ha portato a 655 i giorni trascorsi nello spazio da AstroPeggy. La veterane delle astronaute americane ha lasciato la ISS a bordo della Soyuz alle 23:30 ora italiana di sabato 2 settembre, insieme al comandante Fyodory Yurchikhin e all’ingegnere Jack Fischer della NASA, atterrando alle 3:22 della notte in Kazakistan. Selezionata dalla NASA nel 1996, Peggy Whitson ha esordito in orbita nel 2002, quando trascorse 184 giorni a bordo della stazione, tornandovi nel 2008 da comandante e trascorrendo altri 184 giorni. Un altro suo record è riassunto nelle otto passeggiate spaziali. La sua terza missione di lunga durata è stata estesa di tre mesi, fino a settembre, arrivando così a 288 giorni. Con i suoi 655 giorni di permanenza totale sulla ISS, AstroPeggy ha trascorso in orbita più di qualsiasi astronauta americano, e figura all’ottavo posto nella graduatoria dei tempi di permanenza nel corso delle missioni di lunga durata. A bordo della ISS restano a Randy Bresnik nel ruolo di comandante, l’italiano Paolo Nespoli Nespoli e il russo Sergey Ryazanskiy, in attesa del nuovo equipaggio, in partenza il 12 settembre da Baikonour, composto dagli astronauti americani Mark Vande Hei, al primo volo spaziale, e Joseph Acaba, primo astronauta di origine portoricana, che ha già partecipato a una missione a bordo della ISS compiendo due attività extraveicolari, e dal cosmonauta russo Aleksandr Misurkin, che ha attivo 166 giorni in orbita.

Le immagini dei satelliti italiani COSMO-SkyMed sono utilizzate in Texas per monitorare le conseguenze delle piogge e in particolare per controllare le inondazioni lungo la costa colpita dal passaggio dell’Uragano Harvey. Leonardo sta infatti fornendo immagini, mappe e servizi a valore aggiunto basati sui dati satellitari della costellazione radar COSMO-SkyMed, attraverso e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI). I satelliti radar sono particolarmente utili in queste situazioni potendo osservare anche di notte e attraverso le nubi, tra cui quelle prodotte dall’uragano, a differenza dei satelliti ottici. Un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza di questo sistema tutto italiano, già in passato di fondamentale importanza nella gestione di analoghe emergenze. e-GEOS sta utilizzando il sistema FLooD, in combinazione con le capacità di analisi offerte dai partner statunitensi quali URSA e Orbital Insight, dimostrando la grande versatilità d’impiego delle informazioni ottenute attraverso COSMO-SkyMed. Il programma, nato dalla collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, è stato realizzato da Leonardo con le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, è operato e gestito dai centri spaziali del Fucino e di Matera attraverso Telespazio ed e-GEOS.

Le immagini dei satelliti italiani COSMO-SkyMed sono utilizzate in Texas per monitorare le conseguenze delle piogge e in particolare per controllare le inondazioni lungo la costa colpita dal passaggio dell’Uragano Harvey. Leonardo sta infatti fornendo immagini, mappe e servizi a valore aggiunto basati sui dati satellitari della costellazione radar COSMO-SkyMed, attraverso e-GEOS (joint venture tra Telespazio e ASI). I satelliti radar sono particolarmente utili in queste situazioni potendo osservare anche di notte e attraverso le nubi, tra cui quelle prodotte dall’uragano, a differenza dei satelliti ottici. Un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza di questo sistema tutto italiano, già in passato di fondamentale importanza nella gestione di analoghe emergenze. e-GEOS sta utilizzando il sistema FLooD, in combinazione con le capacità di analisi offerte dai partner statunitensi quali URSA e Orbital Insight, dimostrando la grande versatilità d’impiego delle informazioni ottenute attraverso COSMO-SkyMed. Il programma, nato dalla collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, è stato realizzato da Leonardo con le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, è operato e gestito dai centri spaziali del Fucino e di Matera attraverso Telespazio ed e-GEOS.