da Sorrentino | Set 17, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

da Sorrentino | Set 14, 2016 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Via libera dell’Agenzia Spaziale Europea allo sviluppo dell’Ariane 6, versione avanzata del lanciatore europeo. Il programma, varato nella ministeriale del 2014 e affidato alla leadership di Airbus Safrane Launchers, ha ottenuto la spinta definitiva dal consiglio dell’ESA che, nella riunione del 13 settembre 2016, ha approvato la seconda ed ultima tranche del finanziamento del progetto che complessivamente costa 2,4 miliardi di euro. Dopo il pagamento della prima tranche di 680 milioni, avvenuto alla firma del contratto nell’agosto del 2015, l’ESA aveva atteso i risultati del Program Implementation Review, chiesto dai governi dei paesi membri per assicurarsi della validità di Ariane 6. A questa cifra vanno poi aggiunti i 600 milioni di euro che verranno corrisposti al CNES per la costruzione della nuova piattaforma di lancio nella base di Kourou in Guyana francese, mentre ulteriori 400 milioni arriveranno dai maggiori contractors coinvolti nel programma. L’approvazione dei fondi deve ora passare al vaglio del Comitato per la Politica Industriale dell’ESA che si riunirà alla fine di ottobre 2016. Per Gaele Winters, direttore ESA uscente dei lanciatori, «il programma Ariane 6 sta rispettando la tabella di marcia, i requisiti tecnico-industriali e le prestazioni attese». Winters ha anche confermato che il primo volo di Ariane 6 avverrà nel 2020. Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Batiston, ha sottolineato come «il Vega con il suo motore solido P120, condiviso con tutti i lanciatori Ariane 6 della nuova famiglia europea, sia parte integrante del sistema europeo di accesso allo spazio». Infatti i boosters laterali di Ariane, a propellente solido, due o quattro a seconda della versione, sono gli stessi P-120 che singolarmente costituiscono il primo stadio del vettore leggero Vega C, di cui l’italiana European Launch Vehicle (ELV), joint venture tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed Avio Group, è capo commessa. Se il cliente principale di Ariane 6 sarà la Commissione Europea che detiene il programma di osservazione della Terra Copernicus e il programma Galileo per i servizi di georeferenziazione, posizionamento e navigazione, rimane sullo sfondo il tema di se e come i governi europei potranno garantire un minimo di 5 lanci all’anno a Airbus Safrane Launchers. Il punto verrà discusso in un altro momento, sicuramente dopo la pubblicazione della Strategia Spaziale Europea da parte della Commissione di Bruxelles, anch’essa prevista per la fine di ottobre. Un altro passaggio fondamentale sarà la ministeriale ESA fissata a dicembre 2016, successivamente alla quale nel 2017 ci sarà spazio per confrontarsi su come garantire il giusto ritorno degli investimenti e prevedere opportune modifiche. (fonte: ASI)

da Sorrentino | Set 9, 2016 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

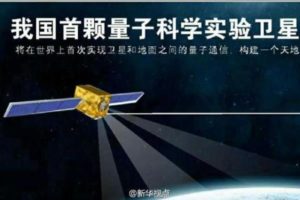

La comunicazione quantistica via satellite sta dimostrando di funzionare bene. La Cina, che ha lanciato il 17 agosto 2016 la prima piattaforma orbitale sviluppata per questa funzione, può dirsi all’avanguardia in questa tecnologia avanzata. Il satellite QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) è stato lanciato dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, in Cina nordoccidentale, con un missile Lunga Marcia 2D. Pesa 640 kg e orbita ogni 90 minuti a un’altezza di 500 km dalla superficie terrestre. E’ stato soprannominato “Micius”, il nome latino del filosofo classico cinese Mozi che per primo fece esperimenti ottici. Micius trasmette fotoni tra Pechino Urumqi, capitale della regione dello Xinjiang, nell’estremo ovest del Paese,a 2.500 km di distanza. E’ lo strumento che permette di realizzare la crittografia quantistica, che rende inviolabile il messaggio per un’assoluta riservatezza. La verità è che la Cina possiede un satellite in grado di dialogare con la Terra senza la possibilità di essere intercettato: un vantaggio enorme in termini commerciali e di difesa. La telefonata viaggia su un solo fotone in luogo dei miliardi che compongono una normale comunicazione, normalmente sottoposta a rischio di intercettazione proprio perché la sottrazione di una minima parte di fotoni non permette di notare l’interferenza. Se qualcuno volesse intercettare una comunicazione quantistica finirebbe per agire sull’unico fotone provocandone l’interruzione. La vita operativa del satellite, 24 mesi, dovrebbe consentire di testare la piena efficacia di questa tecnologia a protezione dei cyberattacchi.

La comunicazione quantistica via satellite sta dimostrando di funzionare bene. La Cina, che ha lanciato il 17 agosto 2016 la prima piattaforma orbitale sviluppata per questa funzione, può dirsi all’avanguardia in questa tecnologia avanzata. Il satellite QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) è stato lanciato dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, in Cina nordoccidentale, con un missile Lunga Marcia 2D. Pesa 640 kg e orbita ogni 90 minuti a un’altezza di 500 km dalla superficie terrestre. E’ stato soprannominato “Micius”, il nome latino del filosofo classico cinese Mozi che per primo fece esperimenti ottici. Micius trasmette fotoni tra Pechino Urumqi, capitale della regione dello Xinjiang, nell’estremo ovest del Paese,a 2.500 km di distanza. E’ lo strumento che permette di realizzare la crittografia quantistica, che rende inviolabile il messaggio per un’assoluta riservatezza. La verità è che la Cina possiede un satellite in grado di dialogare con la Terra senza la possibilità di essere intercettato: un vantaggio enorme in termini commerciali e di difesa. La telefonata viaggia su un solo fotone in luogo dei miliardi che compongono una normale comunicazione, normalmente sottoposta a rischio di intercettazione proprio perché la sottrazione di una minima parte di fotoni non permette di notare l’interferenza. Se qualcuno volesse intercettare una comunicazione quantistica finirebbe per agire sull’unico fotone provocandone l’interruzione. La vita operativa del satellite, 24 mesi, dovrebbe consentire di testare la piena efficacia di questa tecnologia a protezione dei cyberattacchi.

da Sorrentino | Set 8, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

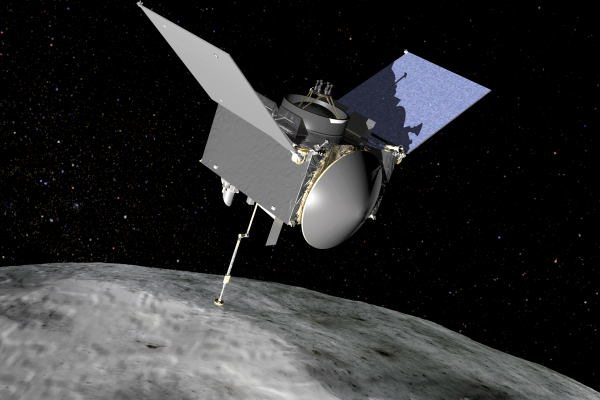

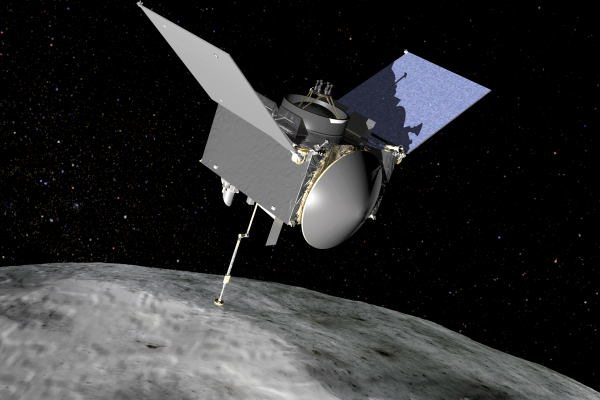

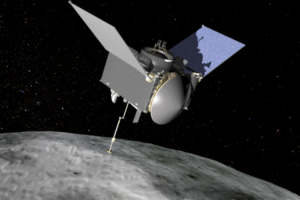

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La missione viene realizzata con un importante contributo tecnologico italiano. A guidarla sarà un sensore stellare sviluppato da Leonardo-Finmeccanica nello stabilimento fiorentino di Campi Bisenzio. Il sensore Autonomous Star Tracker permetterà alla sonda di seguire la rotta prevista orientandosi con le stelle. Questo strumento è stato già utilizzato nelle missioni europee Rosetta e Exomars e quelle della NASA New Horizons che ha raggiunto Plutone nel luglio 2015 e Juno che si trova nell’orbita di Giove.

da Sorrentino | Set 7, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo.

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo.

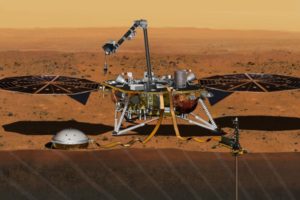

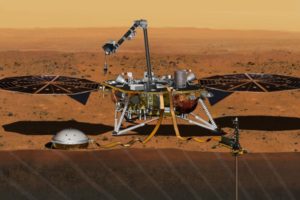

Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

da Sorrentino | Ago 4, 2016 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Agli inizi del 2018 saremo in grado di migliorare ulteriormente la conoscenza della meteorologia e dell’atmosfera della Terra, osservando i profili di velocità dei venti a livello globale. Lo strumento che lo permetterà si chiama Aladin ed è in fase di integrazione negli stabilimenti di Airbus Defence and Space sul satellite europeo ADM-Aeolus, in rampa di lancio alla fine del 2017 dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese. Aladin, Atmospheric LAser Doppler INstrument, incorpora due potenti laser, un grande telescopio e ricevitori molto sensibili. Il laser invierà impulsi brevi di luce intensa nell’atmosfera che verrà poi dispersa da molecole di gas, particelle di polvere e gocce d’acqua. Il telescopio del satellite raccoglierà questa luce riflessa e la invierà al ricevitore di bordo. Attraverso l’analisi del segnale, sarà quindi possibile calcolare la velocità e la direzione dell’aria in movimento ad altezze diverse nell’atmosfera e ottenere informazioni su altri elementi come le nubi e gli aerosol. I dati ottenuti verranno distribuiti ai centri meteorologici quasi in tempo reale alla stazione di terra SvalSat situata nelle Isole Svalbard, in Norvegia. Il flusso continuo di informazioni, permetterà lo sviluppo di complessi modelli climatici utilizzabili nel breve periodo per rendere più affidabili le previsioni meteorologiche e per fornire preziose informazioni per la ricerca climatica negli anni a venire. ADM-Aeolus, primo satellite in grado di effettuare osservazioni dei profili di velocità dei venti a livello globale, è il quinto satellite del Living Planet Programme dell’Agenzia Spaziale Europea ed è stato concepito come una missione apripista per i futuri satelliti meteorologici dedicati alla misura dei venti.

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

La Cina prosegue con successo il suo programma di lunga permanenza in orbita lanciando la sua seconda stazione spaziale Tiangong-2, partita giovedì 15 settembre 2016 dal poligono Jiuquan nel cuore del deserto dei Gobi, all’interno della Mongolia, a bordo del vettore Long March-2F. Tiangong-2, che significa “Palazzo celeste”, è lungo 14,4 metri e largo 4,2, ed è dotato anche di un braccio robotizzato. Ha raggiunto la sua quota operativa a 393 km di altezza e rappresenta il precursore del complesso orbitale che la Cina intende realizzare stabilmente a partire dal 2020. Il primo modulo abitale cinese, Tiangong-1, ha esordito nel 2011 e ospitato una serie di equipaggi, di cui ha fatto parte anche la prima taikonauta, Liu Yang. La stazione orbitale Tiangong-2 sarà raggiunta nel mese di ottobre 2016 dalla capsula Shenzhou-11 con a bordo due taikonauti, che resteranno nello spazio per 30 giorni e dovranno condurre 14 esprimenti, uno dei quali realizzato dall’agenzia spaziale francese Cnes e dedicato allo studio del sistema cardiovascolare in assenza di gravità. A bordo anche un orologio atomico, destinato a misurare le fluttuazioni di microgravità con la massima precisione (perde un solo secondo nell’arco di un miliardo di anni) e uno strumento ad elevata sensibilità per rilevare l’inquinamento atmosferico. Grande interesse anche per il rivelatore di raggi gamma (Polar) sviluppato dal National Space Science Centre, che utilizzerà il Compton Scattering Effect per misurare la polarizzazione dei fotoni in arrivo. Tiangong-2 avrà una vita operativa di 24 mesi e sarà seguita da Tiangong-3, ultimo passo di sviluppo tecnologico verso la stazione orbitale definitiva. Il parallelo prosegue lo sviluppo dei lanciatori più potenti, rappresentati dalle versioni 6 e 7 del vettore Lunga Marcia.

La comunicazione quantistica via satellite sta dimostrando di funzionare bene. La Cina, che ha lanciato il 17 agosto 2016 la prima piattaforma orbitale sviluppata per questa funzione, può dirsi all’avanguardia in questa tecnologia avanzata. Il satellite QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) è stato lanciato dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, in Cina nordoccidentale, con un missile Lunga Marcia 2D. Pesa 640 kg e orbita ogni 90 minuti a un’altezza di 500 km dalla superficie terrestre. E’ stato soprannominato “Micius”, il nome latino del filosofo classico cinese Mozi che per primo fece esperimenti ottici. Micius trasmette fotoni tra Pechino Urumqi, capitale della regione dello Xinjiang, nell’estremo ovest del Paese,a 2.500 km di distanza. E’ lo strumento che permette di realizzare la crittografia quantistica, che rende inviolabile il messaggio per un’assoluta riservatezza. La verità è che la Cina possiede un satellite in grado di dialogare con la Terra senza la possibilità di essere intercettato: un vantaggio enorme in termini commerciali e di difesa. La telefonata viaggia su un solo fotone in luogo dei miliardi che compongono una normale comunicazione, normalmente sottoposta a rischio di intercettazione proprio perché la sottrazione di una minima parte di fotoni non permette di notare l’interferenza. Se qualcuno volesse intercettare una comunicazione quantistica finirebbe per agire sull’unico fotone provocandone l’interruzione. La vita operativa del satellite, 24 mesi, dovrebbe consentire di testare la piena efficacia di questa tecnologia a protezione dei cyberattacchi.

La comunicazione quantistica via satellite sta dimostrando di funzionare bene. La Cina, che ha lanciato il 17 agosto 2016 la prima piattaforma orbitale sviluppata per questa funzione, può dirsi all’avanguardia in questa tecnologia avanzata. Il satellite QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) è stato lanciato dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, in Cina nordoccidentale, con un missile Lunga Marcia 2D. Pesa 640 kg e orbita ogni 90 minuti a un’altezza di 500 km dalla superficie terrestre. E’ stato soprannominato “Micius”, il nome latino del filosofo classico cinese Mozi che per primo fece esperimenti ottici. Micius trasmette fotoni tra Pechino Urumqi, capitale della regione dello Xinjiang, nell’estremo ovest del Paese,a 2.500 km di distanza. E’ lo strumento che permette di realizzare la crittografia quantistica, che rende inviolabile il messaggio per un’assoluta riservatezza. La verità è che la Cina possiede un satellite in grado di dialogare con la Terra senza la possibilità di essere intercettato: un vantaggio enorme in termini commerciali e di difesa. La telefonata viaggia su un solo fotone in luogo dei miliardi che compongono una normale comunicazione, normalmente sottoposta a rischio di intercettazione proprio perché la sottrazione di una minima parte di fotoni non permette di notare l’interferenza. Se qualcuno volesse intercettare una comunicazione quantistica finirebbe per agire sull’unico fotone provocandone l’interruzione. La vita operativa del satellite, 24 mesi, dovrebbe consentire di testare la piena efficacia di questa tecnologia a protezione dei cyberattacchi.

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

La NASA si proietta verso un asteroide, grazie alla missione OSIRIS-REx che rientra nel programma New Frontiers con l’obiettivo di prelevare e riportare a Terra un campione di materiale. La sonda, il cui lancio è programmato per giovedì 8 settembre 2016 dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral alle ore 19:05 (1:05 di venerdì 9 settembre, ora italiana), raggiungerà nel 2018 l’asteroide Bennu, un corpo primitivo di 560 metri di diametro che orbita in prossimità della Terra e per questo rientra nella categoria dei Near Earth Asteroid, NEA. E` la prima missione NASA, dopo l’epopea delle missioni Apollo, in grado di riportare a Terra campioni di materiale. Insieme al Principal Investigator Dante Lauretta (Università dell’ Arizona) lavora un team di scienziati di USA, Canada, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Italia, rappresentata da Elisabetta Dotto (INAF-Osservatorio di Roma) e John Robert Brucato (INAF-Osservatorio di Arcetri). OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpretations, Resource Identification, Security – Regolith EXplorer) studierà in dettaglio le sue caratteristiche fisiche e gli effetti non gravitazionali dovuti alla radiazione solare. Una volta selezionata la regione da cui prelevare il campione, la sonda estrarrà un braccio robotico che estrarrà tra i 60 e 2000 grammi di materiale, facendo poi ritorno a Terra nel 2023. Sugli asteroidi si concentra l’interesse degli astrofisici in quanto il loro studio permette di investigare i processi che hanno guidato la formazione del Sistema Solare 4.5 miliardi di anni fa. Al suo ritorno la sonda metterà a disposizione per la prima volta un campione incontaminato prelevato dalla superficie di un corpo primitivo. Con OSIRIS-REx si apre un nuovo capitolo nello studio del materiale primordiale del Sistema Solare.

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo.

Dopo l’incidente di ieri a Cape Carneval sulla rampa di lancio del razzo Falcon 9 di Space X, durante un test di routine, la NASA ha già annunciato che non vi saranno conseguenze sullo sviluppo della base di lancio e sul calendario dei prossimi voli. La capsula Orion, destinata all’esplorazione umana degli asteroidi e degli spazi cislunari e allo sbarco su Marte, affronterà il suo secondo volo di collaudo senza equipaggio, verso la fine del 2018 durante l’Exploration Mission 1 (EM1). Al Kennedy Space Center, dove il modulo Orion è arrivato nel febbraio 2016, è stato completato il primo sistema di propulsione del veicolo spaziale, nel pieno rispetto dei tempi prefissati. “La conclusione di questa fase di Orion – commenta Scott Wilson, responsabile NASA del Programma – segna una tappa fondamentale per l’intera produzione delle prossime navicelle di volo. Ci stiamo spostando dall’assemblaggio delle strutture all’installazione vera e propria del sistema che spingerà Orion lontano dalla Terra, più lontano di qualunque altro veicolo spaziale fino ad ora”. Il primo volo senza equipaggio di Orion è avvenuto con successo il 5 dicembre 2014: la navicella ha compiuto due giri completi attorno alla Terra, raggiungendo la quota massima di 5.700 chilometri e poi concludendo la missione con lo splash-down nel Pacifico. L’Exploration Mission 1 sarà più complessa: durerà tre settimane e segnerà il debutto del nuovo Space Launch System messo a punto dalla NASA. Sarà l’ultima missione unmanned di Orion, nel corso della quale verranno testate le prestazioni della navicella prima del suo utilizzo con astronauti a bordo. Una vera e propria prova generale della prima missione con equipaggio, prevista al momento per il 2021, e delle successive missioni nello spazio profondo. Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.

Sempre nel 2018 partirà la missione InSight. Lo ha annunciato la NASA dopo che la sonda, a causa di una perdita al sismometro Seis, aveva mancato la finestra di lancio fissata per marzo 2016. La nuova finestra di lancio si aprirà il 5 maggio 2018 e l’atterraggio su Marte è previsto sei mesi dopo, il 26 novembre. InSight fa parte del programma Discovery della NASA ed è stata ideata grazie a una collaborazione internazionale che coinvolge l’agenzia americana, il CNES e la DLR. L’agenzia spaziale tedesca ha l’incarico di fornire una sonda in grado di arrivare a 5 metri di profondità nel suolo marziano, con l’obiettivo di svelare i segreti dell’evoluzione dei pianeti di tipo roccioso come Marte. “La decisione di riprogrammare InSight nel 2018 è il miglior modio di portare avanti i nostri obiettivi scientifici – ha commentato Jim Green, Direttore della divisione di Scienze Planetarie della NASA – La missione sarà di fondamentale importanza per studiare l’origine dei pianeti rocciosi come la Terra”. Nei prossimi mesi il Jet Propulsion Laboratory della NASA si occuperà della ricostruzione e della riqiualificazione del sensore e dei sistemi elettronici di SEIS, mentre il CNES lo completerà e provvederà a inserirlo a bordo di InSight. Il budget inizialmente previsto per la missione era pari a 675 milioni di dollari e il costo per la riprogettazione è di circa 158 milioni.