da Sorrentino | Apr 7, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Programmi

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

A Roma l’hackaton è ospitato dalla facoltà di Ingegneria in via Eudossiana 18, Aula 1. A Napoli la sfida spaziale si tiene per il secondo anno consecutivo. Sono annunciati tecnologi, scienziati, designer, artisti, educatori, imprenditori e studenti, chiamati a collaborare per 48 ore per produrre soluzioni innovative a sfide globali per la vita sulla Terra e nello spazio. A Napoli l’evento è co-organizzato dall’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA-CNR) e il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II, in collaborazione con il Consolato Generale USA per il Sud Italia e il Center for Near Space, centro di competenza dell’Italian Institute for the Future, impegnato nello sviluppo del settore privato dell’astronautica civile e in particolare nella regione di spazio compresa tra la stratosfera e l’orbita bassa terrestre

A Torino appuntamento presso I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

da Sorrentino | Apr 1, 2016 | Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione.

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione.

L’annuncio del decommissionamento di Tiangong-1 risale al 21 marzo 2106, ad opera dell’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua News Agency. Nel 2013 era stato portato a termine il terzo attracco automatico di una navicella senza equipaggio, la Shenzhou-10, seguito dai precedenti docking di Shenzhou-8 e 9.  Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

da Sorrentino | Mar 31, 2016 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Presentato nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana lo studio di fattibilità dell’innovativo set di servizi per la navigazione nel Mediterraneo. Una vera e propria sfida per spostare merci e persone sul Mediterraneo in modo più sicuro, ecologico ed economico, racchiusa nell’acronimo PROFUMO (Preliminary assesment of Route Optimisation for FUel Minimisation and safety of navigatiOn), di cui è stato elaborato uno studio di fattibilità in previsione dello sviluppo operativo e commerciale. “Questo progetto – ha detto il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – rappresenta perfettamente la grande sfida della new economy spaziale, in cui il dato satellitare si integra in tutto ciò che preesiste, lo arricchisce, lo trasforma e lo rende una opportunità nuova. Una sfida in cui il nostro paese può fare molto, perché sono in gioco soprattutto cultura, intelligenza e capacità di cogliere le opportunità”. Parole cui hanno fatto eco quelle del sottosegretario alle Telecomunicazioni Antonello Giacomelli: “Confermo l’interesse del governo per il proseguimento, la fase due, del progetto – ha detto Giacomelli – che ha le ragioni del suo sostegno non solo in se stesso, ma anche perché rappresenta perfettamente la capacità di recuperare uno sguardo di sistema per il Paese”. PROFUMO, erede ‘naturale’ di programmi come Sestante e Cosmemos, si basa sull’integrazione di dati satellitari di diversa provenienza (earth observation, GNSS, meteo, telecomunicazioni) con una complessa architettura cooperativa di misurazioni a Terra e rilevazioni effettuate da sensori sulle navi. Un sistema che mira a fornire, in tempo reale, rotte ‘ottimali’ alla navigazione nel Mare Nostrum. Con un duplice obbiettivo: “la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione dell’uso di carburante, e la sicurezza” spiega Bernardo Gozzini, a capo di LaMMA – consorzio di servizi meteo oceanografici per la Protezione Civile che ha fornito il supporto scientifico al progetto (assieme alla Université catholique de Louvain) realizzato come ‘prime contractor’ con Vitrociset. Secondo i risultati dello studio, partito nel 2014 con finanziamenti ASI ed ESA (programma Artes 20 IAP), la diffusione del servizio di ottimizzazione delle rotte è in grado di creare valori economici estremamente significativi: “I risparmi di carburante sono misurabili all’interno di una forchetta tra l’1-2% e il 10% – spiega Enrico Barro di Votrociset, cui tra l’altro si deve il nome del progetto PROFUMO – significa per una flotta media risparmi nell’ordine di molti milioni di euro all’anno, un vero motore per sviluppare tutti gli altri servizi potenziali del programma”. “La giornata di oggi – ha aggiunto il direttore generale di Vitrociset, Paolo Solferino – non segna la fine di una attività, ma il suo inizio: abbiamo verificato che il servizio è concretamente possibile e che c’è un interesse del mercato. Ora dobbiamo passare dallo studio di fattibilità alla fase realizzativa, per navigare meglio, in acque meno agitate, con più sicurezza e consumando meno carburante. E per rendere i porti italiani più efficienti e competitivi di quelli del Nord Europa”.

Presentato nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana lo studio di fattibilità dell’innovativo set di servizi per la navigazione nel Mediterraneo. Una vera e propria sfida per spostare merci e persone sul Mediterraneo in modo più sicuro, ecologico ed economico, racchiusa nell’acronimo PROFUMO (Preliminary assesment of Route Optimisation for FUel Minimisation and safety of navigatiOn), di cui è stato elaborato uno studio di fattibilità in previsione dello sviluppo operativo e commerciale. “Questo progetto – ha detto il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – rappresenta perfettamente la grande sfida della new economy spaziale, in cui il dato satellitare si integra in tutto ciò che preesiste, lo arricchisce, lo trasforma e lo rende una opportunità nuova. Una sfida in cui il nostro paese può fare molto, perché sono in gioco soprattutto cultura, intelligenza e capacità di cogliere le opportunità”. Parole cui hanno fatto eco quelle del sottosegretario alle Telecomunicazioni Antonello Giacomelli: “Confermo l’interesse del governo per il proseguimento, la fase due, del progetto – ha detto Giacomelli – che ha le ragioni del suo sostegno non solo in se stesso, ma anche perché rappresenta perfettamente la capacità di recuperare uno sguardo di sistema per il Paese”. PROFUMO, erede ‘naturale’ di programmi come Sestante e Cosmemos, si basa sull’integrazione di dati satellitari di diversa provenienza (earth observation, GNSS, meteo, telecomunicazioni) con una complessa architettura cooperativa di misurazioni a Terra e rilevazioni effettuate da sensori sulle navi. Un sistema che mira a fornire, in tempo reale, rotte ‘ottimali’ alla navigazione nel Mare Nostrum. Con un duplice obbiettivo: “la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione dell’uso di carburante, e la sicurezza” spiega Bernardo Gozzini, a capo di LaMMA – consorzio di servizi meteo oceanografici per la Protezione Civile che ha fornito il supporto scientifico al progetto (assieme alla Université catholique de Louvain) realizzato come ‘prime contractor’ con Vitrociset. Secondo i risultati dello studio, partito nel 2014 con finanziamenti ASI ed ESA (programma Artes 20 IAP), la diffusione del servizio di ottimizzazione delle rotte è in grado di creare valori economici estremamente significativi: “I risparmi di carburante sono misurabili all’interno di una forchetta tra l’1-2% e il 10% – spiega Enrico Barro di Votrociset, cui tra l’altro si deve il nome del progetto PROFUMO – significa per una flotta media risparmi nell’ordine di molti milioni di euro all’anno, un vero motore per sviluppare tutti gli altri servizi potenziali del programma”. “La giornata di oggi – ha aggiunto il direttore generale di Vitrociset, Paolo Solferino – non segna la fine di una attività, ma il suo inizio: abbiamo verificato che il servizio è concretamente possibile e che c’è un interesse del mercato. Ora dobbiamo passare dallo studio di fattibilità alla fase realizzativa, per navigare meglio, in acque meno agitate, con più sicurezza e consumando meno carburante. E per rendere i porti italiani più efficienti e competitivi di quelli del Nord Europa”.

da Sorrentino | Mar 31, 2016 | Primo Piano, Programmi

La NASA sta approntando la nuova piattaforma di decollo del sistema di lancio SLS e della capsula Orion allo Space Kennedy Center. Gli interventi di adeguamento in atto seguono il programma di preparazione e avvicinamento all’esordio del nuovo lanciatore. Le strutture e i sistemi di supporto hanno subito una profonda revisione per essere compatibili con il profilo del vettore, sviluppato dall’agenzia spaziale americana per centrare l’obiettivo del viaggio verso Marte. Prima del viaggio con equipaggio verso il pianeta rosso, il sistema di lancio SLS e la capsula Orion dovranno superare una serie di test e voli di qualifica.

La NASA sta approntando la nuova piattaforma di decollo del sistema di lancio SLS e della capsula Orion allo Space Kennedy Center. Gli interventi di adeguamento in atto seguono il programma di preparazione e avvicinamento all’esordio del nuovo lanciatore. Le strutture e i sistemi di supporto hanno subito una profonda revisione per essere compatibili con il profilo del vettore, sviluppato dall’agenzia spaziale americana per centrare l’obiettivo del viaggio verso Marte. Prima del viaggio con equipaggio verso il pianeta rosso, il sistema di lancio SLS e la capsula Orion dovranno superare una serie di test e voli di qualifica.

Per quanto riguarda la capsula Orion, il modulo è giunto al centro spaziale di Cape Canaveral il 12 febbraio 2016 ed è stato sottoposto al birdcage, un test che ne verifica le condizioni di pressione. Il processo di integrazione dei centomila componenti, che verranno assemblati direttamente nella base, è destinato a durare 18 mesi. I tecnici dovranno integrare il sistema avionico, il sistema di distribuzione dell’energia elettrica e termica, il controllo della pressione della cabina, dei comandi e comunicazioni e quello di guida e navigazione. Orion avrà a bordo un significativo contributo europeo ed italiano: si tratta dello ESM (European Service Module), un modulo di servizio sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea partendo dal modulo ATV, che sarà installato a bordo della capsula. ESM fornirà il sistema propulsivo, l’alimentazione elettrica, il controllo termico e gli elementi fondamentali per il sistema di sopravvivenza della capsula.

Uno degli elementi più delicati del sistema di lancio SLS è il cosiddetto SCCS (Spaceport Command and Control System), il software utilizzato per gestire le operazioni di volo dal centro di controllo di Houston. Inizialmente concepito per il programma Constellation, poi cancellato, denuncia un ritardo di 14 mesi sulla tabella di marcia e pesa per oltre il 75% in più rispetto al budget inizialmente previsto per il suo sviluppo. Da una spesa di 117 milioni di dollari, indicata nel 2012 su base triennale, si è passati a 207 milioni e la consegna della versione definitiva del software è slittata da luglio 2016 a settembre 2017. In compenso procede nominalmente la fase di verifiche sulla componentistica tecnica e di sistema.

da Sorrentino | Mar 30, 2016 | Astronomia, Primo Piano, Programmi, Ricerca

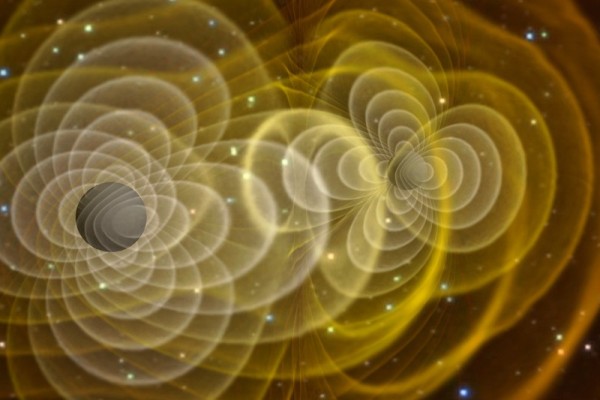

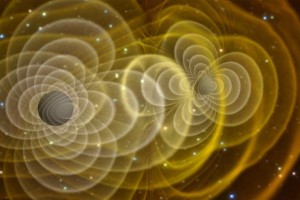

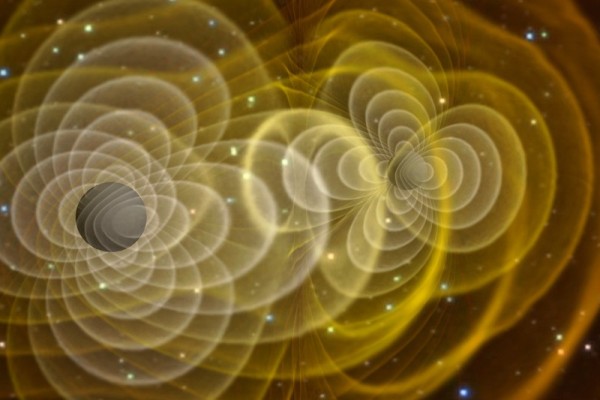

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro

Uno dei limiti osservativi attuali – riporta una nota dell’Agenzia Spaziale Italiana – è che gli interferometri operativi non consentono di individuare la posizione esatta nel cielo da cui provengono le onde gravitazionali, ma indicano un’ampia striscia dove è più alta la probabilità della loro direzione d’arrivo. Così, due giorni dopo, il 16 settembre 2015, sono stati allertati telescopi e strumenti astronomici da Terra e dallo spazio, per cercare possibili tracce di segnali elettromagnetici associati alla sorgente dell’onda gravitazionale. La natura della sorgente non è ancora chiara e le informazioni raccolte con osservazioni in tutta la banda elettromagnetica possono essere utili per raccogliere indizi su di essa. Le onde gravitazionali sono infatti prodotte da masse accelerate, e in modo significativo dalla coalescenza di oggetti celesti molto densi come stelle di neutroni e buchi neri. Anche se le attuali teorie indicano come l’emissione di onde elettromagnetiche durante un evento di fusione di buchi neri sia estremamente debole, è possibile che un evento di fusione in cui almeno uno dei protagonisti sia una stella di neutroni possa lasciare una firma caratteristica osservabile anche nelle onde elettromagnetiche. Tra gli osservatori che hanno partecipato alla campagna di indagine per la sorgente dell’onda gravitazionale del 14 settembre 2015 c’è stato il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea INTEGRAL, realizzato con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana e il contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La ricerca specifica sui dati INTEGRAL, pubblicata sulla rivista the Astrophysical Journal Letters, mette in evidenza come non sia stata trovata alcuna indicazione di emissione di alta energia associata al rilevamento LIGO. Gli scienziati hanno analizzato i dati dello schermo ad anti-coincidenza installato sullo strumento SPI di INTEGRAL, la cui funzione è, da un lato, quello di proteggere lo strumento dalle radiazioni e particelle provenienti da altre direzioni rispetto al campo visivo in cui sta puntando e, dall’altro, rilevare fonti transienti di raggi gamma. Per queste sue caratteristiche, è quasi ininterrottamente in funzione ed è sensibile agli imprevedibili segnali che possono arrivare da qualunque parte del cielo.

“Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

“Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

L’analisi dei dati di LIGO ha indicato che le onde gravitazionali sono state prodotte da una coppia di buchi neri in fusione, ognuno con circa 30 masse solari, a circa 1,3 miliardi di anni luce di distanza. Per un evento del genere, gli scienziati non si aspettavano alcuna emissione significativa di radiazione elettromagnetica alle varie lunghezze d’onda: la mancata rilevazione di segnali di alta energia dagli strumenti di INTEGRAL conferma questo scenario.

da Sorrentino | Mar 9, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Programmi

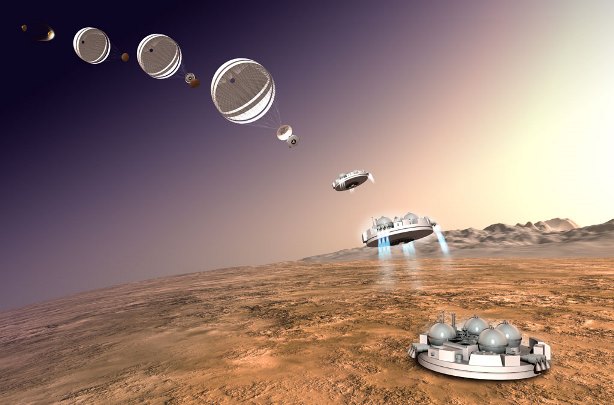

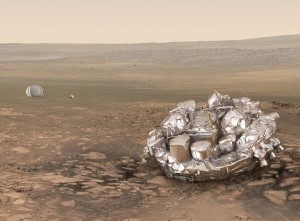

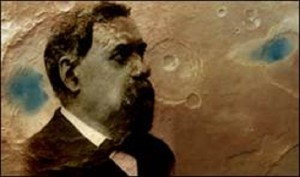

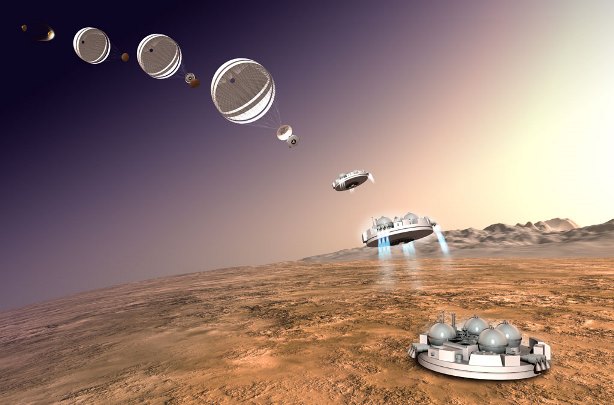

La partenza della missione Exomars, la prima dell’Europa su Marte, destinata a culminare il 19 ottobre 2016 con la discesa della sonda Schiaparelli, viene celebrata anche dall’Osservatorio Astronomico di Brera, dove l’astronomo Giovanni Schiaparelli fu direttore dal 1862 al 1900 divenendo famoso per i suoi studi e osservazioni di Marte e dei cosiddetti “canali” (così definiti, benché frutto di un errore di traduzione), iniziati il 23 agosto 1977 e durati 13 anni. Nella Pinacoteca di Brera, insieme al direttore James Bradburne, affiancato da quello dell’osservatorio INAF, Gianpiero Tagliaferri, e dalla responsabile di biblioteca e archivio, Agnese Mandrino, sono convenuti Vincenzo Giorgio, Vice-President Marketing & Sales di Thales Alenia Space e Amministratore Delegato di ALTEC, Franco Bonacina, portavoce del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, e Amalia Ercole Finzi, professore emerito di Ricerche Spaziali al Politecnico di Milano e protagonista dell’esplorazione robotica. L’omaggio del mondo scientifico spaziale a Giovanni Schiaparelli si lega alla scelta dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha raccolto la proposta dell’ASI e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, di dedicargli la sonda che toccherà il suolo del pianeta rosso. La specola di Brera, uno dei punti di riferimento della rete dell’INAF, è tutt’uno con la famosa Pinacoteca che custodisce gli scritti dell’astronomo, al quale si deve la fioritura dell’interesse all’esplorazione di Marte. Rimossi dubbi e congetture circa la presenza di una civiltà sul Pianeta Rosso, la tecnologia astronautica ci ha progressivamente avvicinato alla conoscenza sempre più approfondita di questo mondo, avviata in superficie con l’approdo delle sonde Viking quarant’anni or sono e proseguita con i rover della NASA: Mars Pathfinder (arrivato nel 1997), Spirit e Opportunity, che a gennaio 2016 ha festeggiato 12 anni di attività, e Curiosity, in funzione dal 2012. Exomars è la nuova sfida dell’Agenzia Spaziale Europea, che, dopo aver contribuito negli ultimi dieci anni all’osservazione ravvicinata con la sonda orbitale Mars Express, nell’arco di un biennio ha programmato due missioni verso Marte, la seconda nelle quali nel 2018 culminerà con lo sbarco del primo rover sulla superficie marziana.

La partenza della missione Exomars, la prima dell’Europa su Marte, destinata a culminare il 19 ottobre 2016 con la discesa della sonda Schiaparelli, viene celebrata anche dall’Osservatorio Astronomico di Brera, dove l’astronomo Giovanni Schiaparelli fu direttore dal 1862 al 1900 divenendo famoso per i suoi studi e osservazioni di Marte e dei cosiddetti “canali” (così definiti, benché frutto di un errore di traduzione), iniziati il 23 agosto 1977 e durati 13 anni. Nella Pinacoteca di Brera, insieme al direttore James Bradburne, affiancato da quello dell’osservatorio INAF, Gianpiero Tagliaferri, e dalla responsabile di biblioteca e archivio, Agnese Mandrino, sono convenuti Vincenzo Giorgio, Vice-President Marketing & Sales di Thales Alenia Space e Amministratore Delegato di ALTEC, Franco Bonacina, portavoce del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, e Amalia Ercole Finzi, professore emerito di Ricerche Spaziali al Politecnico di Milano e protagonista dell’esplorazione robotica. L’omaggio del mondo scientifico spaziale a Giovanni Schiaparelli si lega alla scelta dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha raccolto la proposta dell’ASI e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, di dedicargli la sonda che toccherà il suolo del pianeta rosso. La specola di Brera, uno dei punti di riferimento della rete dell’INAF, è tutt’uno con la famosa Pinacoteca che custodisce gli scritti dell’astronomo, al quale si deve la fioritura dell’interesse all’esplorazione di Marte. Rimossi dubbi e congetture circa la presenza di una civiltà sul Pianeta Rosso, la tecnologia astronautica ci ha progressivamente avvicinato alla conoscenza sempre più approfondita di questo mondo, avviata in superficie con l’approdo delle sonde Viking quarant’anni or sono e proseguita con i rover della NASA: Mars Pathfinder (arrivato nel 1997), Spirit e Opportunity, che a gennaio 2016 ha festeggiato 12 anni di attività, e Curiosity, in funzione dal 2012. Exomars è la nuova sfida dell’Agenzia Spaziale Europea, che, dopo aver contribuito negli ultimi dieci anni all’osservazione ravvicinata con la sonda orbitale Mars Express, nell’arco di un biennio ha programmato due missioni verso Marte, la seconda nelle quali nel 2018 culminerà con lo sbarco del primo rover sulla superficie marziana.  Un obiettivo che segue i passati successi maturati nell’esplorazione nel cuore di corpi planetari, dalla discesa nel 2005 del modulo Huygens sganciato dalla sonda Cassini nell’atmosfera di Titano, all’approdo del lander Philae rilasciato dalla sonda Rosetta sulla cometa 67P. Successi ottenuti con il contributo rilevante della tecnologia italiana.

Un obiettivo che segue i passati successi maturati nell’esplorazione nel cuore di corpi planetari, dalla discesa nel 2005 del modulo Huygens sganciato dalla sonda Cassini nell’atmosfera di Titano, all’approdo del lander Philae rilasciato dalla sonda Rosetta sulla cometa 67P. Successi ottenuti con il contributo rilevante della tecnologia italiana.

Grazie al programma Exomars, al centro ESA di Darmstadt, la cosiddetta Houston europea, alla rete di controllo delle missioni interplanetarie si affianca il centro Altec di Torino. Il programma ha richiesto otto anni di lavoro e coinvolto 300 addetti solo in Thales Alenia Space. L’obiettivo principale della missione è la rilevazione delle tracce di metano. L’orbiter studierà l’atmosfera e fungerà da ripetitore anche per il secondo capitolo della missione, nel 2018, quando arriverà il rover da due tonnellate dotato di un drill in grado di penetrare il suolo per due metri, chiamato a riscattare il fallimento di Beagle 2, precedente tentativo europeo andato perso durante la discesa nel dicembre 2003. Sarà proprio la sonda Schiaparelli a testare la tecnica di atterraggio, basata su un sistema intrinsecamente sicuro che sfrutta algoritmi di guida, navigazione e controllo sviluppati in Italia. Peraltro l’arrivo sulla superficie marziana avverrà il 19 ottobre, nel periodo delle tempeste di sabbia.  La discesa a velocità supersonica (mach 2) sarà rallentata da due paracadute, poi entreranno in funzione i propulsori di frenata che si spegneranno quando il radar si bordo rileverà l’altezza di un metro e mezzo dal suolo. Un guscio protettivo in fibra di carbonio attutirà l’impatto con il terreno, dopodiché Schiaparelli attiverà la stazione meteo ed inizierà ad inviare a Terra i dati per un periodo previsto di otto giorni, fino all’esaurimento delle batterie. La discesa durerà sei minuti, ma a terra la conferma del successo arriverà dopo 20 minuti. A quel punto, a distanza di due secoli, Giovanni Schiaparelli avrà toccato il pianeta a lungo osservato.

La discesa a velocità supersonica (mach 2) sarà rallentata da due paracadute, poi entreranno in funzione i propulsori di frenata che si spegneranno quando il radar si bordo rileverà l’altezza di un metro e mezzo dal suolo. Un guscio protettivo in fibra di carbonio attutirà l’impatto con il terreno, dopodiché Schiaparelli attiverà la stazione meteo ed inizierà ad inviare a Terra i dati per un periodo previsto di otto giorni, fino all’esaurimento delle batterie. La discesa durerà sei minuti, ma a terra la conferma del successo arriverà dopo 20 minuti. A quel punto, a distanza di due secoli, Giovanni Schiaparelli avrà toccato il pianeta a lungo osservato.

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione.

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione. Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

Presentato nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana lo studio di fattibilità dell’innovativo set di servizi per la navigazione nel Mediterraneo. Una vera e propria sfida per spostare merci e persone sul Mediterraneo in modo più sicuro, ecologico ed economico, racchiusa nell’acronimo PROFUMO (Preliminary assesment of Route Optimisation for FUel Minimisation and safety of navigatiOn), di cui è stato elaborato uno studio di fattibilità in previsione dello sviluppo operativo e commerciale. “Questo progetto – ha detto il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – rappresenta perfettamente la grande sfida della new economy spaziale, in cui il dato satellitare si integra in tutto ciò che preesiste, lo arricchisce, lo trasforma e lo rende una opportunità nuova. Una sfida in cui il nostro paese può fare molto, perché sono in gioco soprattutto cultura, intelligenza e capacità di cogliere le opportunità”. Parole cui hanno fatto eco quelle del sottosegretario alle Telecomunicazioni Antonello Giacomelli: “Confermo l’interesse del governo per il proseguimento, la fase due, del progetto – ha detto Giacomelli – che ha le ragioni del suo sostegno non solo in se stesso, ma anche perché rappresenta perfettamente la capacità di recuperare uno sguardo di sistema per il Paese”. PROFUMO, erede ‘naturale’ di programmi come Sestante e Cosmemos, si basa sull’integrazione di dati satellitari di diversa provenienza (earth observation, GNSS, meteo, telecomunicazioni) con una complessa architettura cooperativa di misurazioni a Terra e rilevazioni effettuate da sensori sulle navi. Un sistema che mira a fornire, in tempo reale, rotte ‘ottimali’ alla navigazione nel Mare Nostrum. Con un duplice obbiettivo: “la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione dell’uso di carburante, e la sicurezza” spiega Bernardo Gozzini, a capo di LaMMA – consorzio di servizi meteo oceanografici per la Protezione Civile che ha fornito il supporto scientifico al progetto (assieme alla Université catholique de Louvain) realizzato come ‘prime contractor’ con Vitrociset. Secondo i risultati dello studio, partito nel 2014 con finanziamenti ASI ed ESA (programma Artes 20 IAP), la diffusione del servizio di ottimizzazione delle rotte è in grado di creare valori economici estremamente significativi: “I risparmi di carburante sono misurabili all’interno di una forchetta tra l’1-2% e il 10% – spiega Enrico Barro di Votrociset, cui tra l’altro si deve il nome del progetto PROFUMO – significa per una flotta media risparmi nell’ordine di molti milioni di euro all’anno, un vero motore per sviluppare tutti gli altri servizi potenziali del programma”. “La giornata di oggi – ha aggiunto il direttore generale di Vitrociset, Paolo Solferino – non segna la fine di una attività, ma il suo inizio: abbiamo verificato che il servizio è concretamente possibile e che c’è un interesse del mercato. Ora dobbiamo passare dallo studio di fattibilità alla fase realizzativa, per navigare meglio, in acque meno agitate, con più sicurezza e consumando meno carburante. E per rendere i porti italiani più efficienti e competitivi di quelli del Nord Europa”.

Presentato nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana lo studio di fattibilità dell’innovativo set di servizi per la navigazione nel Mediterraneo. Una vera e propria sfida per spostare merci e persone sul Mediterraneo in modo più sicuro, ecologico ed economico, racchiusa nell’acronimo PROFUMO (Preliminary assesment of Route Optimisation for FUel Minimisation and safety of navigatiOn), di cui è stato elaborato uno studio di fattibilità in previsione dello sviluppo operativo e commerciale. “Questo progetto – ha detto il presidente dell’ASI, Roberto Battiston – rappresenta perfettamente la grande sfida della new economy spaziale, in cui il dato satellitare si integra in tutto ciò che preesiste, lo arricchisce, lo trasforma e lo rende una opportunità nuova. Una sfida in cui il nostro paese può fare molto, perché sono in gioco soprattutto cultura, intelligenza e capacità di cogliere le opportunità”. Parole cui hanno fatto eco quelle del sottosegretario alle Telecomunicazioni Antonello Giacomelli: “Confermo l’interesse del governo per il proseguimento, la fase due, del progetto – ha detto Giacomelli – che ha le ragioni del suo sostegno non solo in se stesso, ma anche perché rappresenta perfettamente la capacità di recuperare uno sguardo di sistema per il Paese”. PROFUMO, erede ‘naturale’ di programmi come Sestante e Cosmemos, si basa sull’integrazione di dati satellitari di diversa provenienza (earth observation, GNSS, meteo, telecomunicazioni) con una complessa architettura cooperativa di misurazioni a Terra e rilevazioni effettuate da sensori sulle navi. Un sistema che mira a fornire, in tempo reale, rotte ‘ottimali’ alla navigazione nel Mare Nostrum. Con un duplice obbiettivo: “la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la riduzione dell’uso di carburante, e la sicurezza” spiega Bernardo Gozzini, a capo di LaMMA – consorzio di servizi meteo oceanografici per la Protezione Civile che ha fornito il supporto scientifico al progetto (assieme alla Université catholique de Louvain) realizzato come ‘prime contractor’ con Vitrociset. Secondo i risultati dello studio, partito nel 2014 con finanziamenti ASI ed ESA (programma Artes 20 IAP), la diffusione del servizio di ottimizzazione delle rotte è in grado di creare valori economici estremamente significativi: “I risparmi di carburante sono misurabili all’interno di una forchetta tra l’1-2% e il 10% – spiega Enrico Barro di Votrociset, cui tra l’altro si deve il nome del progetto PROFUMO – significa per una flotta media risparmi nell’ordine di molti milioni di euro all’anno, un vero motore per sviluppare tutti gli altri servizi potenziali del programma”. “La giornata di oggi – ha aggiunto il direttore generale di Vitrociset, Paolo Solferino – non segna la fine di una attività, ma il suo inizio: abbiamo verificato che il servizio è concretamente possibile e che c’è un interesse del mercato. Ora dobbiamo passare dallo studio di fattibilità alla fase realizzativa, per navigare meglio, in acque meno agitate, con più sicurezza e consumando meno carburante. E per rendere i porti italiani più efficienti e competitivi di quelli del Nord Europa”.

La NASA sta approntando la nuova piattaforma di decollo del sistema di lancio SLS e della capsula Orion allo Space Kennedy Center. Gli interventi di adeguamento in atto seguono il programma di preparazione e avvicinamento all’esordio del nuovo lanciatore. Le strutture e i sistemi di supporto hanno subito una profonda revisione per essere compatibili con il profilo del vettore, sviluppato dall’agenzia spaziale americana per centrare l’obiettivo del viaggio verso Marte. Prima del viaggio con equipaggio verso il pianeta rosso, il sistema di lancio SLS e la capsula Orion dovranno superare una serie di test e voli di qualifica.

La NASA sta approntando la nuova piattaforma di decollo del sistema di lancio SLS e della capsula Orion allo Space Kennedy Center. Gli interventi di adeguamento in atto seguono il programma di preparazione e avvicinamento all’esordio del nuovo lanciatore. Le strutture e i sistemi di supporto hanno subito una profonda revisione per essere compatibili con il profilo del vettore, sviluppato dall’agenzia spaziale americana per centrare l’obiettivo del viaggio verso Marte. Prima del viaggio con equipaggio verso il pianeta rosso, il sistema di lancio SLS e la capsula Orion dovranno superare una serie di test e voli di qualifica.

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro “Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

“Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

La partenza della missione Exomars, la prima dell’Europa su Marte, destinata a culminare il 19 ottobre 2016 con la discesa della sonda Schiaparelli, viene celebrata anche dall’Osservatorio Astronomico di Brera, dove l’astronomo Giovanni Schiaparelli fu direttore dal 1862 al 1900 divenendo famoso per i suoi studi e osservazioni di Marte e dei cosiddetti “canali” (così definiti, benché frutto di un errore di traduzione), iniziati il 23 agosto 1977 e durati 13 anni. Nella Pinacoteca di Brera, insieme al direttore James Bradburne, affiancato da quello dell’osservatorio INAF, Gianpiero Tagliaferri, e dalla responsabile di biblioteca e archivio, Agnese Mandrino, sono convenuti Vincenzo Giorgio, Vice-President Marketing & Sales di Thales Alenia Space e Amministratore Delegato di ALTEC, Franco Bonacina, portavoce del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, e Amalia Ercole Finzi, professore emerito di Ricerche Spaziali al Politecnico di Milano e protagonista dell’esplorazione robotica. L’omaggio del mondo scientifico spaziale a Giovanni Schiaparelli si lega alla scelta dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha raccolto la proposta dell’ASI e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, di dedicargli la sonda che toccherà il suolo del pianeta rosso. La specola di Brera, uno dei punti di riferimento della rete dell’INAF, è tutt’uno con la famosa Pinacoteca che custodisce gli scritti dell’astronomo, al quale si deve la fioritura dell’interesse all’esplorazione di Marte. Rimossi dubbi e congetture circa la presenza di una civiltà sul Pianeta Rosso, la tecnologia astronautica ci ha progressivamente avvicinato alla conoscenza sempre più approfondita di questo mondo, avviata in superficie con l’approdo delle sonde Viking quarant’anni or sono e proseguita con i rover della NASA: Mars Pathfinder (arrivato nel 1997), Spirit e Opportunity, che a gennaio 2016 ha festeggiato 12 anni di attività, e Curiosity, in funzione dal 2012. Exomars è la nuova sfida dell’Agenzia Spaziale Europea, che, dopo aver contribuito negli ultimi dieci anni all’osservazione ravvicinata con la sonda orbitale Mars Express, nell’arco di un biennio ha programmato due missioni verso Marte, la seconda nelle quali nel 2018 culminerà con lo sbarco del primo rover sulla superficie marziana.

La partenza della missione Exomars, la prima dell’Europa su Marte, destinata a culminare il 19 ottobre 2016 con la discesa della sonda Schiaparelli, viene celebrata anche dall’Osservatorio Astronomico di Brera, dove l’astronomo Giovanni Schiaparelli fu direttore dal 1862 al 1900 divenendo famoso per i suoi studi e osservazioni di Marte e dei cosiddetti “canali” (così definiti, benché frutto di un errore di traduzione), iniziati il 23 agosto 1977 e durati 13 anni. Nella Pinacoteca di Brera, insieme al direttore James Bradburne, affiancato da quello dell’osservatorio INAF, Gianpiero Tagliaferri, e dalla responsabile di biblioteca e archivio, Agnese Mandrino, sono convenuti Vincenzo Giorgio, Vice-President Marketing & Sales di Thales Alenia Space e Amministratore Delegato di ALTEC, Franco Bonacina, portavoce del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, e Amalia Ercole Finzi, professore emerito di Ricerche Spaziali al Politecnico di Milano e protagonista dell’esplorazione robotica. L’omaggio del mondo scientifico spaziale a Giovanni Schiaparelli si lega alla scelta dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha raccolto la proposta dell’ASI e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, di dedicargli la sonda che toccherà il suolo del pianeta rosso. La specola di Brera, uno dei punti di riferimento della rete dell’INAF, è tutt’uno con la famosa Pinacoteca che custodisce gli scritti dell’astronomo, al quale si deve la fioritura dell’interesse all’esplorazione di Marte. Rimossi dubbi e congetture circa la presenza di una civiltà sul Pianeta Rosso, la tecnologia astronautica ci ha progressivamente avvicinato alla conoscenza sempre più approfondita di questo mondo, avviata in superficie con l’approdo delle sonde Viking quarant’anni or sono e proseguita con i rover della NASA: Mars Pathfinder (arrivato nel 1997), Spirit e Opportunity, che a gennaio 2016 ha festeggiato 12 anni di attività, e Curiosity, in funzione dal 2012. Exomars è la nuova sfida dell’Agenzia Spaziale Europea, che, dopo aver contribuito negli ultimi dieci anni all’osservazione ravvicinata con la sonda orbitale Mars Express, nell’arco di un biennio ha programmato due missioni verso Marte, la seconda nelle quali nel 2018 culminerà con lo sbarco del primo rover sulla superficie marziana.  Un obiettivo che segue i passati successi maturati nell’esplorazione nel cuore di corpi planetari, dalla discesa nel 2005 del modulo Huygens sganciato dalla sonda Cassini nell’atmosfera di Titano, all’approdo del lander Philae rilasciato dalla sonda Rosetta sulla cometa 67P. Successi ottenuti con il contributo rilevante della tecnologia italiana.

Un obiettivo che segue i passati successi maturati nell’esplorazione nel cuore di corpi planetari, dalla discesa nel 2005 del modulo Huygens sganciato dalla sonda Cassini nell’atmosfera di Titano, all’approdo del lander Philae rilasciato dalla sonda Rosetta sulla cometa 67P. Successi ottenuti con il contributo rilevante della tecnologia italiana. La discesa a velocità supersonica (mach 2) sarà rallentata da due paracadute, poi entreranno in funzione i propulsori di frenata che si spegneranno quando il radar si bordo rileverà l’altezza di un metro e mezzo dal suolo. Un guscio protettivo in fibra di carbonio attutirà l’impatto con il terreno, dopodiché Schiaparelli attiverà la stazione meteo ed inizierà ad inviare a Terra i dati per un periodo previsto di otto giorni, fino all’esaurimento delle batterie. La discesa durerà sei minuti, ma a terra la conferma del successo arriverà dopo 20 minuti. A quel punto, a distanza di due secoli, Giovanni Schiaparelli avrà toccato il pianeta a lungo osservato.

La discesa a velocità supersonica (mach 2) sarà rallentata da due paracadute, poi entreranno in funzione i propulsori di frenata che si spegneranno quando il radar si bordo rileverà l’altezza di un metro e mezzo dal suolo. Un guscio protettivo in fibra di carbonio attutirà l’impatto con il terreno, dopodiché Schiaparelli attiverà la stazione meteo ed inizierà ad inviare a Terra i dati per un periodo previsto di otto giorni, fino all’esaurimento delle batterie. La discesa durerà sei minuti, ma a terra la conferma del successo arriverà dopo 20 minuti. A quel punto, a distanza di due secoli, Giovanni Schiaparelli avrà toccato il pianeta a lungo osservato.