da Sorrentino | Set 9, 2013 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

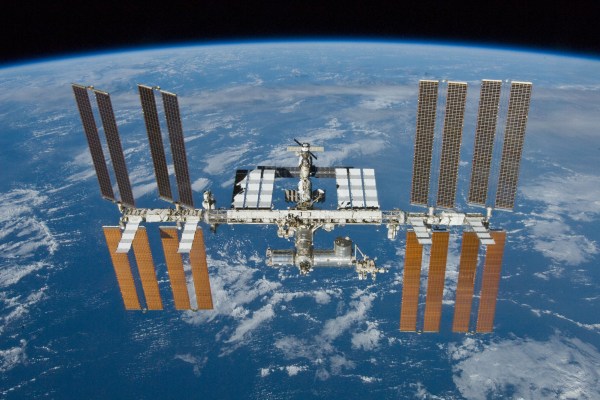

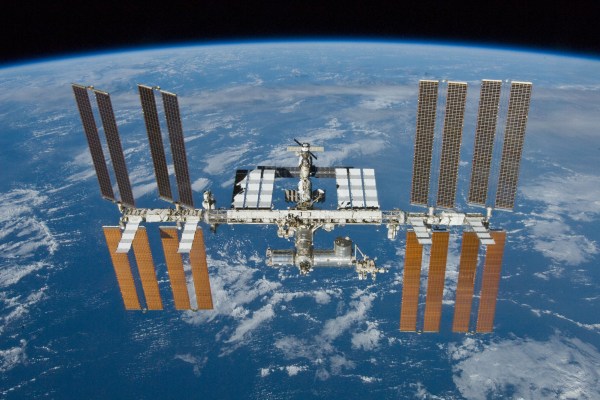

Sono iniziate le attività relative all’esperimento Diapason: Luca Parmitano ha avviato le fasi operative della sperimentazione italiana, ideata dall’impresa modenese DTM in partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda romana AGT Engineering. Diapason sarà posizionato e acceso in 5 diversi ambienti della Stazione Spaziale dall’astronauta Luca Parmitano: sono state avviate le operazioni relative alla prima posizione, concordata con la NASA, mentre nelle settimane successive si procederà con le altre 4 sperimentazioni.

Sono iniziate le attività relative all’esperimento Diapason: Luca Parmitano ha avviato le fasi operative della sperimentazione italiana, ideata dall’impresa modenese DTM in partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda romana AGT Engineering. Diapason sarà posizionato e acceso in 5 diversi ambienti della Stazione Spaziale dall’astronauta Luca Parmitano: sono state avviate le operazioni relative alla prima posizione, concordata con la NASA, mentre nelle settimane successive si procederà con le altre 4 sperimentazioni.

L’esperimento ha l’obiettivo di analizzare le particelle presenti nell’aria allo scopo di valutarne la qualità. L’organismo umano e quello animale sono sensibili a queste particelle e non tutte vengono trattenute dalle vie aeree. L’analisi del diametro delle particelle nell’aria è una delle misure della sua qualità. Essa è normalmente effettuata con strumenti complessi mentre Diapason è uno strumento semplice, robusto, piccolo, leggero e portatile: circa 160 x 125 x 45 mm e meno di 350 grammi di peso.

Diapason è dotato di un piccolo ventilatore che convoglia l’aria ambientale attraverso due piastre mantenute a temperatura diversa da due batterie. Per un effetto fisico detto termoforesi, le nano-particelle di diametro tra 2 nanometri e 1 micron (cioè fra 2 miliardesimi e 1 milionesimo di metro), vengono catturate sulla piastra fredda. Dopo pochi minuti, la cartuccia di Diapason può essere rimossa e le particelle analizzate.

Lo scopo delle misurazioni non è solamente quello di misurare la qualità dell’aria sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma anche di tarare lo strumento in condizioni ideali (assenza di gravità), per ottenere risultati di riferimento da usare come correzione delle misure effettuate sulla Terra.

Con Diapason e il programma di ricerca Green Air, i payload sviluppati e operati a bordo della ISS dall’ASI ammontano a 19, per un totale di 51 esperimenti scientifici nazionali che hanno coinvolto oltre 120 investigatori principali.

da Sorrentino | Giu 21, 2013 | Missioni, Primo Piano, Programmi

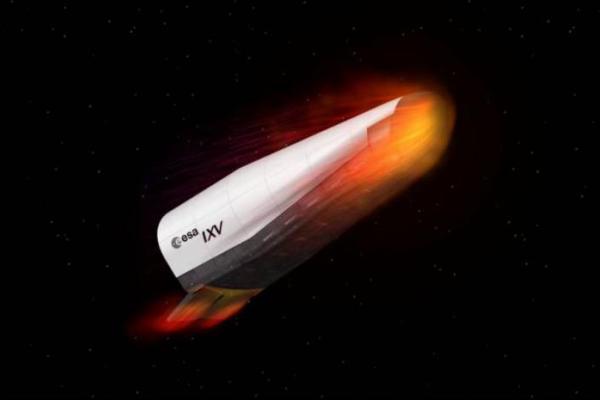

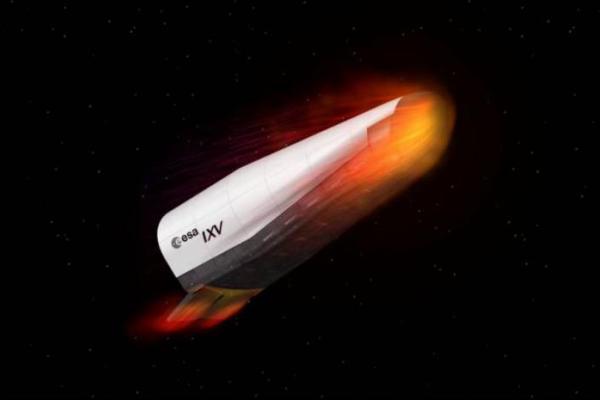

Si sono concluse le attività del CIRA presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra in Sardegna, dove si è svolto con successo il test finale di discesa e ammaraggio (drop test) del prototipo in scala reale del velivolo sperimentale di rientro IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) dell’ESA (European Space Agency), progettato e realizzato da Thales Alenia Space e integrato al CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, di Capua. Obiettivo della missione, effettuata sotto la responsabilità del CIRA, era quello di qualificare i sotto-sistemi di recupero (paracadute di terzo stadio) e di galleggiamento del prototipo in scala reale del velivolo.

Si sono concluse le attività del CIRA presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra in Sardegna, dove si è svolto con successo il test finale di discesa e ammaraggio (drop test) del prototipo in scala reale del velivolo sperimentale di rientro IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) dell’ESA (European Space Agency), progettato e realizzato da Thales Alenia Space e integrato al CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, di Capua. Obiettivo della missione, effettuata sotto la responsabilità del CIRA, era quello di qualificare i sotto-sistemi di recupero (paracadute di terzo stadio) e di galleggiamento del prototipo in scala reale del velivolo.

La conduzione della missione è avvenuta in stretto coordinamento tra CIRA e PISQ, che con il proprio personale tecnico ha supportato l’implementazione delle operazioni di missione nelle fasi di preparazione, pre-lancio, lancio, recupero e post-recupero. Il PISQ, inoltre, ha reso disponibili infrastrutture e assetti logistici affinché il Drop Test si svolgesse nella necessaria cornice di sicurezza.

Lo sgancio dell’IXV è avvenuto da una quota di 3000 m sul livello del mare, trasportato da elicottero CH-47C dell’Aviazione dell’Esercito Italiano (AVES); il controllo della delicata fase di ammaraggio e la sinergia di intervento tra il team CIRA e il personale militare coinvolto nelle operazioni con assetti aerei, imbarcazioni, aerosoccorritori e personale di terra, ha consentito il recupero in sicurezza dell’IXV e senza alcun impatto sull’ambiente.

Nelle scorse settimane, presso il Centro dell’Aviazione dell’Esercito (AVES) di Viterbo, il CIRA aveva condotto i test preliminari, finalizzati principalmente alla conferma delle analisi di stabilità del carico, in condizione di volo “captive” dell’elicottero, ed alla qualifica del sistema progettato per lo sgancio del payload dal carrier. Altri test propedeutici al lancio sono stati effettuati dal team CIRA e dal personale militare presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra per la familiarizzazione con le procedure da svolgersi a terra nelle aree individuate per il Drop Test.

Il progetto IXV, la cui leadership industriale è affidata a Thales Alenia Space, è finalizzato alla realizzazione di una navetta spaziale di tipo sub-orbitale che verrà lanciata nel 2014 dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese con il vettore europeo VEGA. Portato ad una quota di circa 320 km il velivolo proseguirà la sua ascesa fino a 450 km, da dove inizierà la fase di rientro con ammaraggio nell’Oceano Pacifico.

da Sorrentino | Giu 20, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

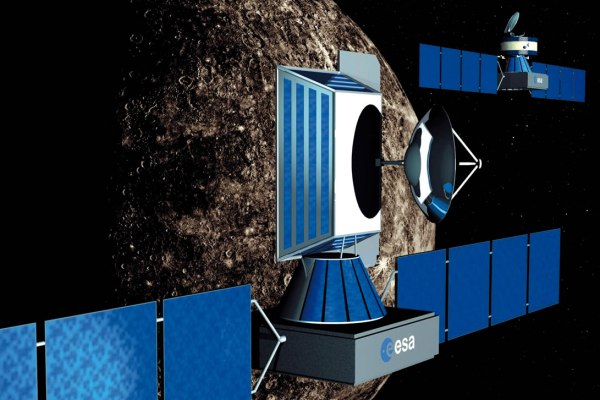

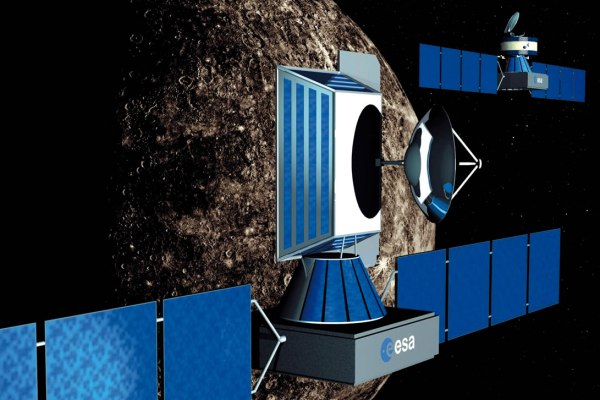

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese , e l’Amministratore della NASA, Charles Bolden, hanno firmato a Roma il Memorandum of Understanding per lo sviluppo e l’impiego di tecnologie a bordo di Bepi Colombo, la sonda incaricata di studiare l’atmosfera di Mercurio. Il contributo tecnologico italiano è legato in particolare allo strumento Strofio, uno spettrometro messo a punto da un team di ricerca coordinato dall’italiano Stefano Livi. La sottoscrizione dell’accordo di collaborazione bilaterale è avvenuto nella settimana del Salone Aerospaziale di Parigi di Le Bourget e nel corso della missione dell’astronauta Luca Parmitano a bordo della stazione spaziale internazionale che, con il prossimo lancio del cargo Cygnus, sarà costituita per oltre il 50% del volume abitabile da moduli realizzati in Italia. La cooperazione tra ASI e NASA è destinata ad allargarsi anche ad altre missioni internazionali, come quella che prevede l’individuazione, la cattura e lo spostamento di un asteroide di piccola taglia, di quelli che si disintegrerebbero a contatto con la nostra atmosfera. Asteroid Grand Challenge – questa la denominazione della missione in embrione – punterebbe a imbrigliarlo e portarlo in orbita intorno alla Luna.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese , e l’Amministratore della NASA, Charles Bolden, hanno firmato a Roma il Memorandum of Understanding per lo sviluppo e l’impiego di tecnologie a bordo di Bepi Colombo, la sonda incaricata di studiare l’atmosfera di Mercurio. Il contributo tecnologico italiano è legato in particolare allo strumento Strofio, uno spettrometro messo a punto da un team di ricerca coordinato dall’italiano Stefano Livi. La sottoscrizione dell’accordo di collaborazione bilaterale è avvenuto nella settimana del Salone Aerospaziale di Parigi di Le Bourget e nel corso della missione dell’astronauta Luca Parmitano a bordo della stazione spaziale internazionale che, con il prossimo lancio del cargo Cygnus, sarà costituita per oltre il 50% del volume abitabile da moduli realizzati in Italia. La cooperazione tra ASI e NASA è destinata ad allargarsi anche ad altre missioni internazionali, come quella che prevede l’individuazione, la cattura e lo spostamento di un asteroide di piccola taglia, di quelli che si disintegrerebbero a contatto con la nostra atmosfera. Asteroid Grand Challenge – questa la denominazione della missione in embrione – punterebbe a imbrigliarlo e portarlo in orbita intorno alla Luna.

Charles Bolden ha spiegato che si vorrebbe mettere l’asteroide su un’orbita che dovrebbe restare stabile per circa un secolo e quindi imparare a conoscerlo e interagire con lui, salendo sulla sua superfici, provando a effettuare scavi e a modificarne la traiettoria.

Charles Bolden ha spiegato che si vorrebbe mettere l’asteroide su un’orbita che dovrebbe restare stabile per circa un secolo e quindi imparare a conoscerlo e interagire con lui, salendo sulla sua superfici, provando a effettuare scavi e a modificarne la traiettoria.

Enrico Saggese ha sottolineato come il nostro Paese sia stata scelto dalla NASA come primo partner per iniziare il dialogo con gli Stati europei riguardo questo straordinario progetto. L’auspicio dell’Agenzia Spaziale Italiana è che ci sia la volontà dei 40 Paesi del mondo impegnati nelle attività spaziali, compresi Cina e India, a convergere su questa missione.

Agli inizi di dicembre 2012 Thales Alenia Space ha firmato il contratto, del valore di circa 200 milioni di euro, con Astrium Gmbh per la realizzazione di Bepi Colombo, la sonda europea per l’esplorazione di Mercurio, frutto di una collaborazione tra Europa (Agenzia Spaziale Europea ESA) e Giappone (Agenzia Spaziale Giapponese JAXA) e per il quale la società Astrium Gmbh è primo contraente.

BepiColombo è la prima missione europea dedicata allo studio del pianeta Mercurio. Il lancio ,a bordo di un razzo Ariane 5 fornito da Arianespace, è attualmente previsto per il 2015 dalla base ESA di Kourou nella Guyana francese stazione. Raggiungerà Mercurio nel 2022, dopo un lungo viaggio verso il Sistema Solare interno che durerà sei anni e mezzo, con l’obiettivo di realizzare lo studio più ampio e dettagliato del pianeta mai eseguito.

BepiColombo si compone di quattro moduli: il modulo di trasferimento Mercurio, il Mercury Planetary Orbiter, un parasole e il Mercury Magnetospheric Orbiter. Durante il viaggio i quattro moduli sono uniti ma all’arrivo su Mercurio nel 2022, i quattro componenti della configurazione da crociera della sonda BepiColombo si separeranno. Il modulo di trasferimento verrà espulso nello spazio e il veicolo spaziale composito, costituito dalla Mercury Planetary Orbiter (MPO) e la Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), utilizzerà motori a razzo tradizionali e la debole energia gravitazionale per entrare in orbita polare attorno al pianeta. Quando l’orbita utile per MMO è raggiunta, il MPO si separerà e abbasserà la quota per la sua orbita operativa tramite motori a propulsione chimica. Il ‘Mercury Planetary Orbiter’ (MPO), sotto la responsabilità dell’ESA, studierà la superficie e la composizione interna del pianeta a diverse lunghezze d’onda e con diverse tecniche. L’Orbiter Mercury Magnetospheric (MMO), sotto la responsabilità della Japan Aerospace Exploration Agency (SISSA / JAXA), studierà la magnetosfera del pianeta.

La difficoltà di raggiungere, sopravvivere e operare nel difficile ambiente di un pianeta così vicino al sole rende BepiColombo uno dei più impegnativi progetti planetari a lungo termine assunto dall’ESA finora. Il funzionamento di un veicolo spaziale nel difficile ambiente di Mercurio presenta una sfida tecnologica di grande livello prima di tutto perché la radiazione diretta solare che colpisce il veicolo spaziale è circa dieci volte più intensa di quella in prossimità della Terra. Inoltre la superficie di Mercurio, la cui temperatura può raggiungere fino a 470°, non solo riflette le radiazioni solari, ma emette anche radiazione infrarossa. La principale sfida tecnologica consiste proprio nella realizzazione di un sistema termico in grado di affrontare le condizioni termiche estreme di Mercurio – come sottolinea Vincenzo Giorgio, responsabile delle missioni scientifiche di Thales Alenia Space Italia.

da Sorrentino | Giu 17, 2013 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

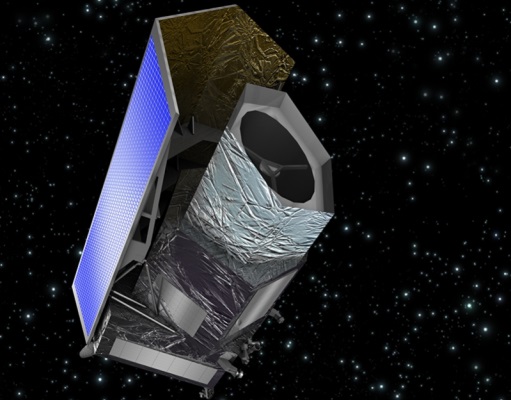

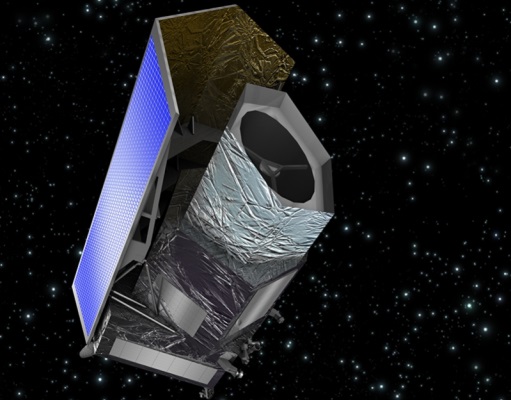

I programmi dell’Agenzia Spaziale Europea in evidenza al 50° Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget. Accanto ai nuovi velivoli di ogni categoria, civili e militari, e ai sempre più sofisticati drone, ecco il vettore Ariane 5 e i satelliti scientifici e per telecomunicazioni. In evidenza la missione Euclid per lo studio dell’Universo oscuro, selezionata nell’ottobre 2012 nel quadro del programma Cosmic Vision 2012-2025. L’ESA ha stipulato con Astrium e Thales Alenia Space i contratti per la costruzione del satellite, il cui lancio è previsto per il 2020. Al programma collaborano 11 agenzie spaziali nazionali europee e la NASA, riunite nello “Euclid Consortium”, un’organizzazione composta da un migliaio di scienziati. Si tratta della più grande collaborazione di astronomi nel mondo. Euclid studierà l’Universo Oscuro con grande precisione, tracciando la distribuzione e l’evoluzione delle enigmatiche materia oscura ed energia oscura in tutto l’Universo. Utilizzerà un telescopio di 1,2 m di diametro, battezzato Korsch, e due strumenti, una camera nel vicino-infrarosso ed uno spettrometro di nuova generazione, per mappare la distribuzione tridimensionale di circa due miliardi di galassie e della materia oscura che le circonda, oltre un terzo dell’intero cielo. Grazie alla sua vista nel visibile e vicino-infrarosso, Euclid sarà in grado di misurare con precisione la distanza che ci separa da circa 2 miliardi di galassie, permettendo di realizzare mappe tridimensionale della distribuzione delle galassie nell’universo. Questa capacità è fondamentale per studiare con estrema precisione come si è evoluta l’accelerazione dell’espansione dell’universo e dunque della stessa energia oscura (che ne rappresenta il 76%) negli ultimi 10 miliardi di anni. Inoltre la camera che sarà montata su Euclid otterrà immagini 100 volte più grandi di quelle di Hubble. Il costo sarà di circa 800 milioni di euro e la missione avrà una durata di circa 6 anni in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2). Euclid peserà circa 2.100 kg e misurerà 4.5 metri in altezza e 3.1 in larghezza.

I programmi dell’Agenzia Spaziale Europea in evidenza al 50° Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget. Accanto ai nuovi velivoli di ogni categoria, civili e militari, e ai sempre più sofisticati drone, ecco il vettore Ariane 5 e i satelliti scientifici e per telecomunicazioni. In evidenza la missione Euclid per lo studio dell’Universo oscuro, selezionata nell’ottobre 2012 nel quadro del programma Cosmic Vision 2012-2025. L’ESA ha stipulato con Astrium e Thales Alenia Space i contratti per la costruzione del satellite, il cui lancio è previsto per il 2020. Al programma collaborano 11 agenzie spaziali nazionali europee e la NASA, riunite nello “Euclid Consortium”, un’organizzazione composta da un migliaio di scienziati. Si tratta della più grande collaborazione di astronomi nel mondo. Euclid studierà l’Universo Oscuro con grande precisione, tracciando la distribuzione e l’evoluzione delle enigmatiche materia oscura ed energia oscura in tutto l’Universo. Utilizzerà un telescopio di 1,2 m di diametro, battezzato Korsch, e due strumenti, una camera nel vicino-infrarosso ed uno spettrometro di nuova generazione, per mappare la distribuzione tridimensionale di circa due miliardi di galassie e della materia oscura che le circonda, oltre un terzo dell’intero cielo. Grazie alla sua vista nel visibile e vicino-infrarosso, Euclid sarà in grado di misurare con precisione la distanza che ci separa da circa 2 miliardi di galassie, permettendo di realizzare mappe tridimensionale della distribuzione delle galassie nell’universo. Questa capacità è fondamentale per studiare con estrema precisione come si è evoluta l’accelerazione dell’espansione dell’universo e dunque della stessa energia oscura (che ne rappresenta il 76%) negli ultimi 10 miliardi di anni. Inoltre la camera che sarà montata su Euclid otterrà immagini 100 volte più grandi di quelle di Hubble. Il costo sarà di circa 800 milioni di euro e la missione avrà una durata di circa 6 anni in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2). Euclid peserà circa 2.100 kg e misurerà 4.5 metri in altezza e 3.1 in larghezza.

L’Italia è coinvolta nella missione attraverso la realizzazione di sottosistemi dei due strumenti di bordo, la responsabilità del Segmento di Terra e ruoli importanti nella gestione degli aspetti sia tecnici sia scientifici della missione. Il nostro Paese è, insieme alla Francia, uno dei due partner maggiori e la sua partecipazione è finanziata e supportata principalmente dall’Agenzia Spaziale Italiana. In Euclid sono coinvolti oltre duecento scienziati italiani, appartenenti all’INAF (principalmente gli Istituti IAPS, IASF di Bologna e Milano, e gli Osservatori Astronomici di Bologna, Brera, Padova, Roma, Torino e Trieste) e a numerose Università (principalmente UniBO, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, UniTS, SISSA).

Quella appena approvata è la fase finale della selezione di Euclid come parte del programma “Cosmic Vision” dell’ESA, e mette in moto un esercito di fisici e ingegneri per costruire e far volare questa nuova missione entro la fine di questo decennio. Selezionata nell’ottobre 2011 insieme a Solar Orbiter come una delle prime due missioni di classe media del programma Cosmic Vision 2015-2025, Euclid ha ricevuto oggi l’approvazione finale necessaria dall’ESA Science Programme Committee (SPC) per far passare il progetto alla fase di costruzione, per arrivare al lancio nel 2020..

Esattamente nel giugno 2012 lo Science Programme Committee dell’ESA ha formalizzato il Multilateral Agreement tra ESA e tredici agenzie spaziali europee, per la leadership degli strumenti di bordo di Euclid, la costruzione dei loro sottosistemi e la realizzazione del software per la gestione e l’analisi dei dati scientifici. Ha inoltre approvato il Memorandum of Understanding con la NASA che definisce la partecipazione degli Stati Uniti alla missione attraverso la fornitura dei rivelatori per la radiazione infrarossa.

La partecipazione al programma “Cosmic Vision 2015-2025” di ESA è l’impegno maggiore dell’Agenzia Spaziale Italiana per i prossimi anni nel settore dell’esplorazione e osservazione dell’Universo. In particolare per la missione Euclid ASI supporterà le attività scientifiche e tecniche svolte da INAF e dall’Università di Bologna e, in parallelo, selezionerà e finanzierà l’industria italiana che dovrà realizzare i delicati sottosistemi dei due strumenti di bordo di responsabilità italiana. Euclid diventa ora la punta di diamante per gli studi dell’Universo nei prossimi 20 anni, e rappresenta un investimento prezioso per i giovani scienziati italiani

L’Euclid Consortium fornirà due strumenti all’ESA, uno strumento per immagini nel visibile (VIS) e uno strumento per fotometria e spettroscopia nel vicino infrarosso (NISP). Il grande campo di vista di questi strumenti permetterà di raccogliere un’enorme quantità di dati di qualità eccezionale su una grande porzione di cielo. Il contributo dell’Italia ai due strumenti, con la responsabilità sull’elettronica e il software di bordo, sarà fondamentale per il successo della missione.

Saranno richieste sofisticate risorse informatiche dedicate all’analisi dei dati di Euclid, per cercare le tracce dell’energia oscura, che, paradossalmente, sono molto piccole, nonostante essa raggiunga il 75% della densità di energia dell’Universo. Il Segmento di Terra o Science Ground Segment (SGS), che coordina l’analisi di tutti i dati Euclid, comprende centinaia di scienziati sparsi in tutta Europa e richiede uno sforzo enorme per organizzare e lavorare in sinergia.

da Sorrentino | Mag 28, 2013 | Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale, Telescienza

Il programma di ricerca Ice (Italian Combustion Experiment) Green Air, progettato all’Istituto motori del Cnr, prevede lo studio di combustibili e biocombustibili nello spazio, in condizione di microgravità. I risultati della sperimentazione condotta dal Cnr consentiranno di sviluppare tecnologie di combustione innovative a basso impatto ambientale. Ad accendere il fuoco nello spazio sarà l’astronauta Luca Parmitano, durante la missione ‘Volare’, con l’obiettivo di gettare le basi per lo sviluppo di carburanti innovativi a basso impatto ambientale, biocombustibili di seconda/terza generazione e di loro surrogati.

Il programma di ricerca Ice (Italian Combustion Experiment) Green Air, progettato all’Istituto motori del Cnr, prevede lo studio di combustibili e biocombustibili nello spazio, in condizione di microgravità. I risultati della sperimentazione condotta dal Cnr consentiranno di sviluppare tecnologie di combustione innovative a basso impatto ambientale. Ad accendere il fuoco nello spazio sarà l’astronauta Luca Parmitano, durante la missione ‘Volare’, con l’obiettivo di gettare le basi per lo sviluppo di carburanti innovativi a basso impatto ambientale, biocombustibili di seconda/terza generazione e di loro surrogati.

“In particolare, in questa prima fase, verrà analizzata la combustione di singole gocce di miscele binarie di ‘surrogati’ al variare della pressione e della percentuale di ossigeno in condizione di microgravità sulla Stazione spaziale internazionale”, spiega Patrizio Massoli, dirigente di ricerca dell’Im-Cnr. Una migliore comprensione del processo di riscaldamento, evaporazione e combustione di combustibili ad alta pressione è di fondamentale importanza per lo sviluppo di tecnologie di combustione nei motori e sistemi energetici di nuova generazione.

L’assenza di gravità crea condizioni sperimentali uniche che consentono di esplorare processi e reazioni non realizzabili sulla terra. “Permette, infatti, la semplificazione della geometria e della fluidodinamica del processo che da tridimensionale diventa monodimensionale (simmetria sferica o radiale)”, spiega Patrizio Massoli, “e di conseguenza i processi di trasferimento di massa e calore, consentendo quindi una maggiore focalizzazione sui processi fisico-chimici che avvengono durante il processo di combustione. La simmetria sferica consente, inoltre, la perfetta modellazione del processo con notevoli vantaggi per lo sviluppo della simulazione numerica di combustibili innovativi da utilizzare in codici fluidodinamici tridimensionali”.

La composizione dei biocombustibili varia in funzione della biomassa iniziale, delle condizioni stagionali e del processo di trasformazione: in base al processo produttivo impiegato è possibile ottenere combustibili completamente diversi pur utilizzando la stessa biomassa. “Per questo è difficile poter definire un comportamento univoco dal quale estrarre leggi generali. Si ricorre, pertanto, ai ‘surrogati’: composti che pur possedendo alcune proprietà fisico-chimiche simili ai biocombustibili sono composti puri”, spiega ancora Massoli. “Definiti i composti base che caratterizzano la struttura del biocombustibile

da Sorrentino | Mag 17, 2013 | Industria, Primo Piano, Programmi

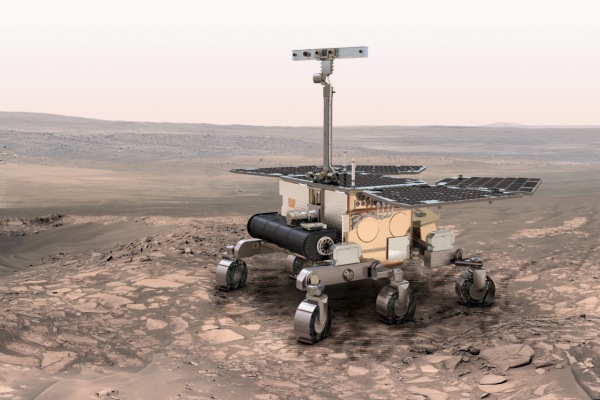

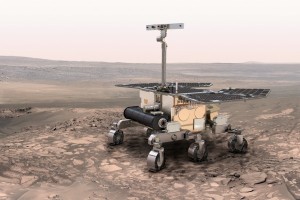

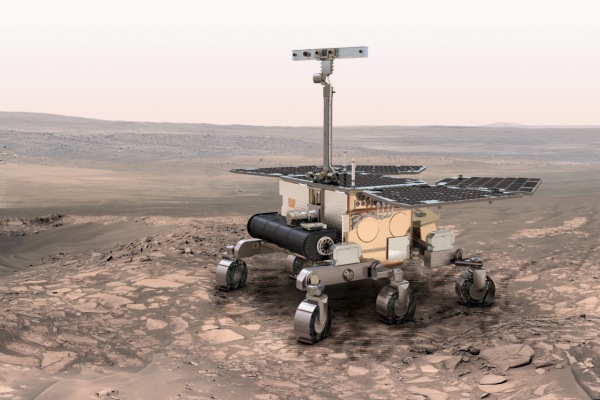

Telespazio VEGA Deutschland, società controllata da Telespazio (Finmeccanica/Thales), è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo dell’ExoMars Mission Control System (MCS). Il sistema sarà utilizzato per il monitoraggio e il controllo del sistema satellitare ExoMars Trace Gas Orbiter , che raggiungerà Marte nel 2016.

Telespazio VEGA Deutschland, società controllata da Telespazio (Finmeccanica/Thales), è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo dell’ExoMars Mission Control System (MCS). Il sistema sarà utilizzato per il monitoraggio e il controllo del sistema satellitare ExoMars Trace Gas Orbiter , che raggiungerà Marte nel 2016.

ExoMars è un programma scientifico dell’ESA reso possibile dalla partecipazione di Roscosmos con il contributo della NASA. L’obiettivo sarà di ricercare tracce di vita, passata o presente, attraverso il telerilevamento dell’ambiente marziano e l’analisi dei campioni di suolo e sottosuolo con un Rover. La missione testerà nuove tecnologie che apriranno la strada al futuro programma Mars Sample Return. La prima fase della missione prevede la realizzazione del satellite Mars Trace Gas Orbiter, che sarà lanciato nel 2016, e comprenderà un modulo dimostrativo per l’entrata in atmosfera, la discesa e l’atterraggio.

Sviluppato da Telespazio VEGA Deutschland, il Mission Control System, costituirà un elemento fondamentale del programma ExoMars. Attraverso questo sistema il mission operations team potrà monitorare e controllare ogni variazione dei sistemi del segmento spaziale durante tutta la vita operativa del satellite. ExoMars sarà controllato dall’European Space Operations Center (ESA/ESOC) di Darmstadt, in Germania. Il Rover dall’ALTEC di Torino.

Telespazio VEGA Deutschland è nata nel 2012 dalla fusione di VEGA Space, attiva dal 1978, e di Telespazio Deutschland, fondata nel 1996, riunendo le competenze e il know-how sviluppati nel campo dei servizi spaziali dalle due aziende con l’obiettivo di accrescere la presenza del gruppo Telespazio in Germania. Telespazio VEGA Deutschland è prime contractor all’interno del corrente Ground Data Systems Frame Contract con l’ESOC (European Space Operations Centre), che comprende sistemi di controllo missione, simulatori, sistemi di pianificazione missione e sistemi di infrastruttura a terra.

Sono iniziate le attività relative all’esperimento Diapason: Luca Parmitano ha avviato le fasi operative della sperimentazione italiana, ideata dall’impresa modenese DTM in partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda romana AGT Engineering. Diapason sarà posizionato e acceso in 5 diversi ambienti della Stazione Spaziale dall’astronauta Luca Parmitano: sono state avviate le operazioni relative alla prima posizione, concordata con la NASA, mentre nelle settimane successive si procederà con le altre 4 sperimentazioni.

Sono iniziate le attività relative all’esperimento Diapason: Luca Parmitano ha avviato le fasi operative della sperimentazione italiana, ideata dall’impresa modenese DTM in partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda romana AGT Engineering. Diapason sarà posizionato e acceso in 5 diversi ambienti della Stazione Spaziale dall’astronauta Luca Parmitano: sono state avviate le operazioni relative alla prima posizione, concordata con la NASA, mentre nelle settimane successive si procederà con le altre 4 sperimentazioni.