da Sorrentino | Mag 31, 2016 | Eventi, Primo Piano, Stazione Spaziale

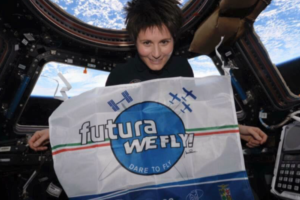

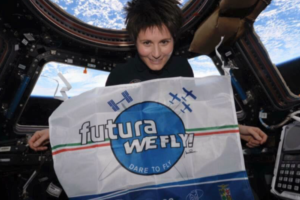

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica militare, protagonista di Futura, la seconda missione di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, riconsegna al WeFly! Team, unica pattuglia aerea al mondo in cui 2 dei 3 piloti sono disabili, la bandiera che lei stessa ha portato in orbita e che rappresenta il connubio con il gruppo di aviatori. Per la cerimonia è stata scelta la manifestazione Flydonna, dedicata alle donne pilota, di sabato 4 giugno 2016 sull’aviosuperficie di Caposile, a San Donà di Piave (Ve), e di cui la stessa Samantha Cristoforetti è madrina. @AstroSamantha, ha portato a bordo della ISS, dove è rimasta per 200 giorni consecutivi, la bandiera della pattuglia grazie all’iniziativa “WeFly! con Futura… osa volare”, organizzata con ESA, ASI e Aeronautica Militare, per condividere con tutto il pianeta l’esempio di forza, tenacia e determinazione di persone così speciali e lanciare all’umanità un messaggio d’inclusione, contro discriminazioni e pregiudizi. I piloti del WeFly! Team sono Alessandro Paleri (leader), tetraplegico dal 1987, Marco Cherubini (gregario sinistro), paraplegico dal 1995 ed Erich Kustascher (gregario destro), istruttore di volo. La bandiera è stata ideata dal designer Mirco Pecorari, titolare dell’Aircraft Studio design.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica militare, protagonista di Futura, la seconda missione di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, riconsegna al WeFly! Team, unica pattuglia aerea al mondo in cui 2 dei 3 piloti sono disabili, la bandiera che lei stessa ha portato in orbita e che rappresenta il connubio con il gruppo di aviatori. Per la cerimonia è stata scelta la manifestazione Flydonna, dedicata alle donne pilota, di sabato 4 giugno 2016 sull’aviosuperficie di Caposile, a San Donà di Piave (Ve), e di cui la stessa Samantha Cristoforetti è madrina. @AstroSamantha, ha portato a bordo della ISS, dove è rimasta per 200 giorni consecutivi, la bandiera della pattuglia grazie all’iniziativa “WeFly! con Futura… osa volare”, organizzata con ESA, ASI e Aeronautica Militare, per condividere con tutto il pianeta l’esempio di forza, tenacia e determinazione di persone così speciali e lanciare all’umanità un messaggio d’inclusione, contro discriminazioni e pregiudizi. I piloti del WeFly! Team sono Alessandro Paleri (leader), tetraplegico dal 1987, Marco Cherubini (gregario sinistro), paraplegico dal 1995 ed Erich Kustascher (gregario destro), istruttore di volo. La bandiera è stata ideata dal designer Mirco Pecorari, titolare dell’Aircraft Studio design.

da Sorrentino | Mag 20, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

Nella sua seconda esperienza in orbita, Gerst avrà il compito di condurre l’esperimento Mares dell’ESA dedicato allo studio del tono muscolare in assenza di peso, eseguire una serie di test relativi alla ricerca sui cristalli di plasma in microgravità, e lavorare su una serie tecnologie e moduli sperimentale a supporto del programma spaziale umano. Attualmente a bordo della ISS c’è l’astronauta europeo Tim Peake; nel mese di novembre 2016 è atteso Thomas Pesquet, mentre nel maggio 2017 sarà la volta di Paolo Nespoli. Va ricordato che il primo europeo ad abitare la stazione spaziale internazionale è stato Umberto Guidoni, rimasto a bordo dal 22 aprile al 1° maggio 2001.

da Sorrentino | Mag 15, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

da Sorrentino | Mag 15, 2016 | Politica Spaziale, Primo Piano, Stazione Spaziale

Le prospettive offerte dalle attività spaziali hanno tenuto banco nel corso del Festival dell’Energia che si è tenuto a Milano Nell’ambito della tavola rotonda dedicata all’innovazione è intervenuto Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, affiancato da Carlo Tamburi, Direttore Italia di ENEL Chicco Testa Presidente Sorgenia, e Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club. Nel corso della tavola rotonda si è avuto modo di confrontarsi sulla previsione di un mercato in cui il consumo di energia sarà in crescita, stante la necessità di ridurre l’immissione di C02 nella nostra atmosfera. Il mercato delle automobili elettriche crescerà notevolmente nei prossimi anni e costringerà le reti cittadine ad adeguarsi, rendendosi inoltre assai efficienti. E in questo avrà un ruolo fondamentale l’era 4.0 della digitalizzazione che accompagnerà l’uso dell’energia elettrica. E quest’ultima dipenderà sempre meno dalla produzione da combustibili fossili e sempre più da produzioni alternative. Ma per far fronte ad un futuro che giungerà repentinamente, che non sarà graduale, è l’Italia di oggi, politica, economica, industriale e della ricerca, a dover fare scelte che ne garantiscano un futuro in piena, o quasi, autonomia. E in questo quadro il ruolo dello spazio, ha sottolineato Battiston, riveste particolare importanza. Non solo perché lo spazio è la principale fonte di energia, l’universo stesso è composto principalmente di energia, ma anche perché l’uso dei satelliti per l’osservazione della Terra, la tecnologia avanzata che li contraddistingue, sono oggi strumento fondamentale, non solo per monitorare lo stato dei cambiamenti climatici in atto, ma anche il comportamento umano per farvi fronte, come deciso dal COP21 di Parigi dell’autunno 2015. Ma non è l’unico esempio che viene dallo spazio. Intervenuto nella sessione pomeridiana del giorno di apertura del Festival dell’Energia, Paolo Nespoli, astronauta dell’ESA, in procinto di tornare nello spazio nella terza missione di lunga durata prevista dall’accordo NASA-ASI per la fornitura dei moduli MPLM Leonardo, Raffaello e Donatello, ha voluto sottolineare come la Stazione Spaziale Internazionale sia un sistema energetico chiuso, capace di produrre, gestire e consumare energia, in un ambiente particolarmente complesso e difficile. Dalla ricerca e dalle innovazioni che permettono la massima efficienza di questo minimondo vitale, alcune delle risposte per la produzione e la buona gestione dell’energia sulla Terra.

da Sorrentino | Mag 11, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Conclusa la missione della capsula Dragon, arrivata sulla stazione spaziale internazionale il 10 aprile e rientrata con uno splashdown nelle acque del Pacifico, circa 300 km al largo di Long Beach sulla costa californiana, alle 20,51 ora italiana di mercoledì 11 maggio. A bordo un prezioso carico di esperimenti scientifici, ben una tonnellata e mezza, frutto delle attività di ricerca svolte in orbita, in prevalenza nel campo della biologia e biotecnologie, della fisiologia umana. Una parte significativa dei test è stata condotta sull’americano Scott Kelly e il russo Mikhail Kornienko, che hanno trascorso 340 giorni nello spazio a bordo della Iss rientrando a terra il 2 marzo 2016. Un migliaio di provette, contenenti sangue e urine raccolti durante il lungo periodo di permanenza in orbita, rappresenta il campionario che permetterà di studiare gli effetti prodotti sull’uomo dalla lunga permanenza in assenza di gravità, in vista delle future missioni di esplorazione e in particolare quelle dirette verso Marte. La capsula Dragon, progettata e costruita dalla società spaziale privata Space X, ha trasportato sulla ISS circa tre tonnellate di rifornimenti, pezzi di ricambio e materiali per esperimenti scientifici, nonché il modulo Beam realizzato dalla Bigelow Aerospace che è il primo habitat progettato per essere gonfiato nello spazio e testato sul complesso orbitale per verificarne l’utilizzo sulle superfici lunari e marziane. Sganciatasi dal modulo Harmony con il braccio robotico Canadarm 2, Dragon si è allontanata dalla stazione e ha acceso i suoi motori a distanza di sicurezza, iniziando la discesa sulla Terra. Una volta ammarata, la capsula è stata recuperata con il suo carico di materiali scientifici, che saranno destinati ai rispettivi laboratori di ricerca.

da Sorrentino | Apr 7, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

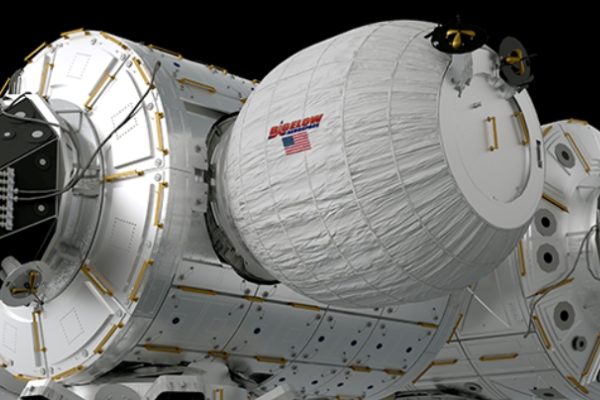

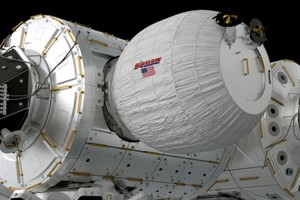

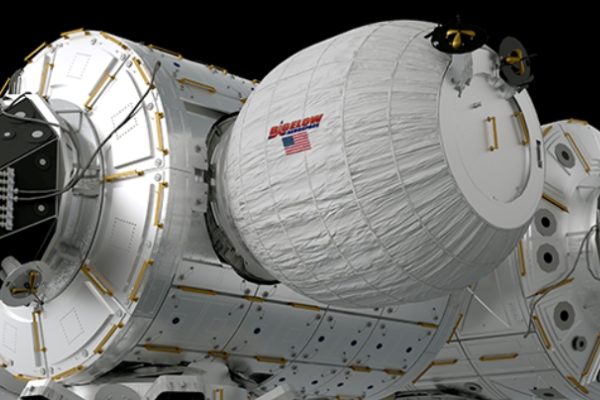

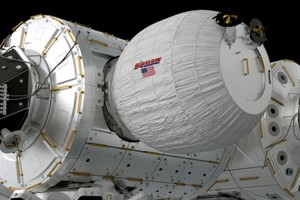

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

L’idea dei moduli gonfiabili da trasportare in orbita risale gli anni ’60, ma si preferì non percorrerne lo sviluppo e l’impiego perché la soluzione era ritenuta troppo rischiosa per la vita degli astronauti, a causa del rischio di impatto con micrometeoriti. Negli anni ’90 la NASA fece volare a titolo sperimentale il TransHab, una struttura ibrida multivello espandibile fino a 8 metri realizzati con il contributo dell’allora Alenia spazio italiana. A crederci fu la Bigelow Aerospace che nel 2006 e 2007 mandò in orbita i primi veicoli abitativi gonfiabili sperimentali: Genesis I e Genesis II, evoluzione del TransHab. Si tratta di moduli ancora in orbita con l’obiettivo di testarne sul lungo periodo la vita operativa. Nel luglio 2015 la società americana ha sottoscritto con la Nasa un nuovo contratto per lo sviluppo del BA330, che aspira a diventare il primo modulo gonfiabile completamente autosufficiente, con un volume tre volte maggiore di ogni altro modulo in metallo. Una sorta di stazione spaziale compatta in grado di ospitare fino a sei astronauti, che la Nasa vorrebbe utilizzare nell’orbita cislunare e che nel frattempo la Bigelow conta di sfruttare nell’orbita bassa per fini commerciali, anche nel settore del turismo spaziale.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

Il modulo espandibile Beam, in partenza con il cargo Dragon di Space X, fa parte delle tre tonnellate di rifornimenti e materiale di ricerca per gli astronauti delle Expedition 47 e 48 a bordo della stazione spaziale. Gli esperimenti sono dedicati allo studio dell’atrofia muscolare, alla perdita di tessuto osseo nello spazio e alla crescita di cristalli di proteine in microgravità, utili alla progettazione di nuovi farmaci. Il rendez-vous di Dragon è previsto nella giornata di domenica 10 aprile, per mezzo del braccio robotico della ISS manovrato dagli astronauti Jeff Williams della NASA e Tim Peake dell’ESA fino all’aggancio alla parte inferiore del modulo Harmony. Dragon tornerà sulla Terra l’11 maggio. Dopo circa 5 ore e mezzo di viaggio effettuerà uno splash down nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della Baja California. Porterà con sé i campioni biologici raccolti dagli astronauti durante vari esperimenti, tra cui quelli collezionati da Scott Kelly durante la One Year Mission.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica militare, protagonista di Futura, la seconda missione di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, riconsegna al WeFly! Team, unica pattuglia aerea al mondo in cui 2 dei 3 piloti sono disabili, la bandiera che lei stessa ha portato in orbita e che rappresenta il connubio con il gruppo di aviatori. Per la cerimonia è stata scelta la manifestazione Flydonna, dedicata alle donne pilota, di sabato 4 giugno 2016 sull’aviosuperficie di Caposile, a San Donà di Piave (Ve), e di cui la stessa Samantha Cristoforetti è madrina. @AstroSamantha, ha portato a bordo della ISS, dove è rimasta per 200 giorni consecutivi, la bandiera della pattuglia grazie all’iniziativa “WeFly! con Futura… osa volare”, organizzata con ESA, ASI e Aeronautica Militare, per condividere con tutto il pianeta l’esempio di forza, tenacia e determinazione di persone così speciali e lanciare all’umanità un messaggio d’inclusione, contro discriminazioni e pregiudizi. I piloti del WeFly! Team sono Alessandro Paleri (leader), tetraplegico dal 1987, Marco Cherubini (gregario sinistro), paraplegico dal 1995 ed Erich Kustascher (gregario destro), istruttore di volo. La bandiera è stata ideata dal designer Mirco Pecorari, titolare dell’Aircraft Studio design.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica militare, protagonista di Futura, la seconda missione di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, riconsegna al WeFly! Team, unica pattuglia aerea al mondo in cui 2 dei 3 piloti sono disabili, la bandiera che lei stessa ha portato in orbita e che rappresenta il connubio con il gruppo di aviatori. Per la cerimonia è stata scelta la manifestazione Flydonna, dedicata alle donne pilota, di sabato 4 giugno 2016 sull’aviosuperficie di Caposile, a San Donà di Piave (Ve), e di cui la stessa Samantha Cristoforetti è madrina. @AstroSamantha, ha portato a bordo della ISS, dove è rimasta per 200 giorni consecutivi, la bandiera della pattuglia grazie all’iniziativa “WeFly! con Futura… osa volare”, organizzata con ESA, ASI e Aeronautica Militare, per condividere con tutto il pianeta l’esempio di forza, tenacia e determinazione di persone così speciali e lanciare all’umanità un messaggio d’inclusione, contro discriminazioni e pregiudizi. I piloti del WeFly! Team sono Alessandro Paleri (leader), tetraplegico dal 1987, Marco Cherubini (gregario sinistro), paraplegico dal 1995 ed Erich Kustascher (gregario destro), istruttore di volo. La bandiera è stata ideata dal designer Mirco Pecorari, titolare dell’Aircraft Studio design.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera.

Il lancio della capsula cargo Dragon CRS-8 di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, alle 22:43 ora italiana di venerdì 8 aprile 2016, con il vettore Falcon 9 dal Launch Pad 40 della Cape Canaveral, coincide con l’arrivo in orbita del primo modulo abitativo espandibile, Bigelow Expandable Activity Module (BEAM). La NASA ha dato credito a Mr Robert Bigelow, che ha sviluppato il dimostratore tecnologico del “monolocale spaziale gonfiabile”, che sarà agganciato al nodo 3 tramite il braccio robotico Canadarm. Impacchettato sulla rampa di lancio il BEAM è un cilindro di appena 2,16 metri di lato che pesa poco meno di una tonnellata e mezza. Una volta dispiegato in orbita, attraverso una sequenza automatica, offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. Beam resterà agganciato alla stazione per due anni, durante i quali saranno monitorati pressione, temperatura, radiazioni e l’effetto di eventuali impatti con micrometeoriti o detriti spaziali. Gli astronauti entreranno periodicamente nel modulo per registrarne i dati e ispezionare la struttura. Una volta concluso il periodo di testing, BEAM verrà sganciato e fatto disintegrare in atmosfera. L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.

L’affitto per 6 mesi di un terzo del modulo, 110 metri cubi di spazio abitabile, è stata quotato nel 2014 dalla stessa Bigelow per 25 milioni di dollari, a cui va aggiungo il volo taxi di andata e ritorno a bordo della capsula Dragon versione 2 al costo di 26.5 milioni di dollari per passeggero, per un totale di 51 milioni di dollari e mezzo.