da Sorrentino | Apr 1, 2016 | Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione.

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione.

L’annuncio del decommissionamento di Tiangong-1 risale al 21 marzo 2106, ad opera dell’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua News Agency. Nel 2013 era stato portato a termine il terzo attracco automatico di una navicella senza equipaggio, la Shenzhou-10, seguito dai precedenti docking di Shenzhou-8 e 9.  Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

da Sorrentino | Mar 23, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Alle 04:05 ora italiana di mercoledì 23 marzo, l’esperimento Thermal Exchange ha intrapreso il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dal cargo Cygnus CRS OA-6 della compagnia Orbital/ATK. Questo payload, un dimostratore tecnologico di heat pipe, è stato progettato e realizzato da Argotec, e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell’ambito del bando “Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla ISS” promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il Politecnico di Torino è intervenuto nella fase iniziale di progettazione dell’elettronica con la messa a punto di un prototipo volto a validarne l’architettura.

Alle 04:05 ora italiana di mercoledì 23 marzo, l’esperimento Thermal Exchange ha intrapreso il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dal cargo Cygnus CRS OA-6 della compagnia Orbital/ATK. Questo payload, un dimostratore tecnologico di heat pipe, è stato progettato e realizzato da Argotec, e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell’ambito del bando “Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla ISS” promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il Politecnico di Torino è intervenuto nella fase iniziale di progettazione dell’elettronica con la messa a punto di un prototipo volto a validarne l’architettura.

L’esperimento, individuato dall’acronimo ARTE (Advanced Research for passive Thermal Exchange), è in programma per il 5 aprile, dopo l’avvenuta installazione all’interno della Microgravity Science Glovebox (MSG) presente nel modulo americano Destiny. Gli ingegneri di Argotec hanno l’incarico di supportare le operazioni in tempo reale presso il Mission Control Centre dell’azienda, a Torino, in collegamento con i centri di controllo della NASA.

Pensando alle missioni future, in cui l’esplorazione umana si spingerà sempre più lontano, cresce in parallelo l’attenzione verso sistemi semplici, affidabili e che richiedano poca manutenzione. In questo contesto, le heat pipe si configurano come una valida soluzione per il trasferimento del calore poiché sono sistemi passivi, il cui utilizzo non richiede un intervento umano o un controllo esterno. Infatti le heat pipe sono dispositivi che sfruttano il passaggio di fase del fluido, che contengono al loro interno, per trasferire il calore da una zona calda ad una zona fredda, senza l’uso di pompe o dispositivi che richiedano energia elettrica.

Nello Spazio le superfici dei moduli sono soggette a temperature molto differenti, in quanto esposte in parte direttamente al Sole e in parte verso lo Spazio profondo. In condizioni di microgravità, inoltre, l’aria presente all’interno del modulo abitato non si muove naturalmente, ma deve essere forzatamente tenuta in movimento per mezzo di ventole al fine di raffreddare tutti i dispositivi che producono calore a bordo. Il controllo termico è, quindi, uno dei sistemi fondamentali per la riuscita di una missione per mantenere le temperature di tutti i sistemi di bordo all’interno del loro intervallo operativo.

Al momento non ci sono heat pipe collocate all’interno degli ambienti abitati dagli astronauti, poiché i fluidi utilizzati sono tossici e un loro eventuale rilascio comporterebbe un rischio catastrofico. Il progetto ARTE (Advanced Research for passive Thermal Exchange) rappresenta, quindi, una svolta, poiché la ricerca è stata incentrata su fluidi che garantiscano le prestazioni richieste e al contempo siano caratterizzati da una bassa tossicità.

L’attività scientifica svolta in microgravità e i risultati ottenuti rappresenteranno un valido contributo per le possibili applicazioni terrestri di questi dispositivi innovativi.

”Quest’esperimento rappresenta l’ennesima ricaduta positiva del Memorandum of Understanding stipulato fra NASA ed ASI nel 1997 e relativo alla fornitura dei tre moduli logistici MPLM” commenta Marino Crisconio, dell’unità Microgravità e Volo Umano dell’ASI. “Grazie ai diritti di utilizzazione delle risorse sperimentali a bordo della ISS ottenuti in cambio di quella fornitura (upmass, volume, crew time, down mass), è possibile per l’ASI mettere tali risorse a disposizione della comunità scientifica ed industriale nazionale mediante bandi.”

“Il futuro dell’esplorazione e il successo delle missioni spaziali sarà sempre più legato a sistemi in grado di ridurre il controllo e l’intervento umano per la loro manutenzione – dichiara David Avino, Managing Director di Argotec. – Con il progetto ARTE, tra qualche giorno andremo a sperimentare alcune heat pipe sulla Stazione Spaziale Internazionale, che rispecchiano perfettamente queste caratteristiche e che costituiscono il primo passo per la certificazione di una categoria di sistemi termici che in Italia non sono ancora in produzione. Argotec da diversi anni sta studiando e mettendo a punto alcuni dispositivi che potrebbero essere utilizzati non solo in ambito spaziale, ma anche in applicazioni terrestri”.

da Sorrentino | Mar 23, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La navicella Cygnus per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è stata lanciata con successo dalla base di Cape Canaveral, in Florida, tramite il razzo vettore Atlas V. Cygnus è costituita da due componenti base: il modulo di servizio e il modulo cargo pressurizzato (Pressurized Cargo Module -PCM ) realizzato da Thales Alenia Space, che ospita un carico di 3600 kg (7900 libre) comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche. Come nella missione precedente di Dicembre 2015, il PCM presenta una soluzione più leggera ed efficiente per l’alloggiamento del carico al suo interno, aumentando la capacità di trasporto del carico verso la ISS, sia in termini di massa che di volume. L’architettura dell’alloggiamento, inoltre, è in grado di contenere borse di forma irregolare e con diversi livelli di rigidità. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera e bruciando una massa di detriti equivalente approssimativamente al carico trasportato alla Stazione. Questa missione è caratterizzata anche dalla presenza all’interno del PCM di SAFFIRE (Space Fire Experiment), l’esperimento sviluppato dalla NASA per lo studio della combustione e della propagazione del fuoco in assenza di gravità. Dopo il distacco di Cygnus dalla Stazione un campione di materiale di circa 90 x 40 cm sarà acceso con del combustibile e la propagazione del fuoco verrà monitorata tramite video ed altri sensori. I dati raccolti saranno inviati a terra e a questo punto il Cygnus completerà la missione con il rientro in atmosfera. Il modulo PCM di Cygnus conferma la capacità di soddisfare anche le necessità “ last minute” della missione, mantenendo la sua struttura di base e adattando la soluzione di alloggiamento del carico.

La navicella Cygnus per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è stata lanciata con successo dalla base di Cape Canaveral, in Florida, tramite il razzo vettore Atlas V. Cygnus è costituita da due componenti base: il modulo di servizio e il modulo cargo pressurizzato (Pressurized Cargo Module -PCM ) realizzato da Thales Alenia Space, che ospita un carico di 3600 kg (7900 libre) comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche. Come nella missione precedente di Dicembre 2015, il PCM presenta una soluzione più leggera ed efficiente per l’alloggiamento del carico al suo interno, aumentando la capacità di trasporto del carico verso la ISS, sia in termini di massa che di volume. L’architettura dell’alloggiamento, inoltre, è in grado di contenere borse di forma irregolare e con diversi livelli di rigidità. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera e bruciando una massa di detriti equivalente approssimativamente al carico trasportato alla Stazione. Questa missione è caratterizzata anche dalla presenza all’interno del PCM di SAFFIRE (Space Fire Experiment), l’esperimento sviluppato dalla NASA per lo studio della combustione e della propagazione del fuoco in assenza di gravità. Dopo il distacco di Cygnus dalla Stazione un campione di materiale di circa 90 x 40 cm sarà acceso con del combustibile e la propagazione del fuoco verrà monitorata tramite video ed altri sensori. I dati raccolti saranno inviati a terra e a questo punto il Cygnus completerà la missione con il rientro in atmosfera. Il modulo PCM di Cygnus conferma la capacità di soddisfare anche le necessità “ last minute” della missione, mantenendo la sua struttura di base e adattando la soluzione di alloggiamento del carico.

da Sorrentino | Mar 16, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La partenza della Soyuz TMA-20M con a bordo l’equipaggio di Expedition 48 diretto alla Stazione Spaziale Internazionale, coincide con l’inaugurazione dell’anno dedicato a Yuri Gagarin, indetto dall’agenzia russa Roscosmos per celebrare i 55 anni del primo volo umano nello spazio. Il lift-off del 18 marzo dal cosmodromo di Bajkonur, dalla stessa piattaforma da cui partì il primo cosmonauta con la Vostok 1 il 12 aprile 1961, segna l’inizio del semestre di missione dell’americano Jeff Williams e dei russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. I tre raggiungono in orbita l’americano Tim Kopra, comandante della ISS, il britannico Tim Peake, dell’Agenzia Spaziale Europea, e il russo Yuri Malenchenko.

La partenza della Soyuz TMA-20M con a bordo l’equipaggio di Expedition 48 diretto alla Stazione Spaziale Internazionale, coincide con l’inaugurazione dell’anno dedicato a Yuri Gagarin, indetto dall’agenzia russa Roscosmos per celebrare i 55 anni del primo volo umano nello spazio. Il lift-off del 18 marzo dal cosmodromo di Bajkonur, dalla stessa piattaforma da cui partì il primo cosmonauta con la Vostok 1 il 12 aprile 1961, segna l’inizio del semestre di missione dell’americano Jeff Williams e dei russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. I tre raggiungono in orbita l’americano Tim Kopra, comandante della ISS, il britannico Tim Peake, dell’Agenzia Spaziale Europea, e il russo Yuri Malenchenko.

Sul razzo Soyuz è stato riportato il logo celebrativo con il ritratto blu e bianco di Gagarin e la scritta in cirillico ПОΕΧΑЛИ! 55 (Vai! In russo) che sono stati condivisi anche dall’equipaggio già a bordo della ISS che ha rilanciato con lo slogan “Gagarin, decollo”. Yuri Malenchenko ha aggiunto il motto Alza la testa! per significare lo sguardo rivolto alle stelle.  Il comandante di Spedizione 48 è Jeffrey Williams, da vent’anni nel corpo astronauti della NASA, che ha volato la prima volta nel maggio 2000 con lo shuttle Atlantis in una missione dedicata all’assemblaggio della ISS. Ha già trascorso sei mesi a bordo della stazione. Aleksey Nikolayevich Ovchinin, comandante della Soyuz TMA-20M, è ingegnere di volo come Oleg Skripochka, il quale ha trascorso 159 giorni a bordo della ISS, effettuando tre attività extraveicolari.

Il comandante di Spedizione 48 è Jeffrey Williams, da vent’anni nel corpo astronauti della NASA, che ha volato la prima volta nel maggio 2000 con lo shuttle Atlantis in una missione dedicata all’assemblaggio della ISS. Ha già trascorso sei mesi a bordo della stazione. Aleksey Nikolayevich Ovchinin, comandante della Soyuz TMA-20M, è ingegnere di volo come Oleg Skripochka, il quale ha trascorso 159 giorni a bordo della ISS, effettuando tre attività extraveicolari.

da Sorrentino | Mar 3, 2016 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

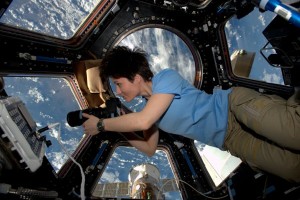

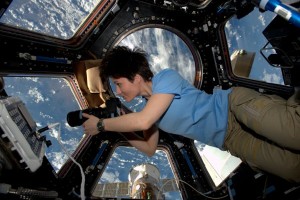

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.  A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

Oltre ad avere un ruolo di primo piano nelle attività di supporto alla stazione spaziale internazionale e agli esperimenti scientifici in orbita, ALTEC è uno dei centri di controllo della missione ExoMars, prima missione dell’Agenzia Spaziale Europea sul Pianeta Rosso, con lancio previsto il 14 marzo da Baikonour. La prima fase prevede l’ingresso in orbita di Marte della sonda (TGO, Trace Gas Orbiter) che indagherà la presenza di metano e altri gas presenti nell’atmosfera, mentre il modulo denominato Schiaparelli, in onore dell’astronomo italiano che ha effettuato la prime osservazione dei ‘canali’ marziani, contenente la stazione meteo (Dreams) e altri strumenti, atterrerà su Marte anche per testare nuovi sistemi di discesa. La seconda parte della missione Exomars, in programma nel 2018, prevede lo sbarco sul Pianeta Rosso di un innovativo rover capace di muoversi e dotato di strumenti per penetrarne ed analizzarne il suolo.

Per questa seconda parte entra in gioco il Centro di Controllo del Rover Exomars (Rover Operations Control Centre – ROCC) di ALTEC a Torino, con annessa area di simulazione marziana, una delle tappe della visita dall’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a testimoniare il valore della ricerca spaziale e la stretta correlazione tra le attività sulla stazione orbitale, svolte in preparazione di periodi lunga permanenza in assenza di gravità, e le fase di avvicinamento alla prima missione umane su Marte.

da Sorrentino | Mar 2, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’americano Scott Kelly e il cosmonauta Mikhail Kornienko sono atterrati alle 4 e 32 (ora italiana) di mercoledì 2 marzo 2016 nelle steppe del Kazakstan, portando a termine la One Year Mission, durata per l’esattezza 340 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale e dedicata alla comprensione delle reazioni del corpo umano nell’ambiente spaziale con l’obiettivo di ridurre sempre più i rischi per gli astronauti impegnati nelle future missioni di esplorazione verso Marte. “Kelly è stato il primo astronauta americano a passare un anno nello spazio – ha dichiarato l’amministratore della NASA, Charles Bolden – e il suo contributo ha reso l’esplorazione umana di Marte più vicina”. Kelly e Kornienko erano partiti dal cosmodromo di Baikonour in Kazakstan il 28 marzo dello scorso anno a bordo dell’Expedition 43. Kelly, che ha tenuto la sua ultima inflight call dalla ISS,lo scorso 25 febbraio, ha dichiarato di sentirsi un privilegiato poiché ha potuto lavorare per un lungo periodo in una struttura scientifica unica al mondo: ”Da qui ti rendi conto dell’impatto dell’inquinamento sul nostro pianeta e quando sarò a casa spero di poter fare di più per aiutare a proteggere l’ambiente”.

L’americano Scott Kelly e il cosmonauta Mikhail Kornienko sono atterrati alle 4 e 32 (ora italiana) di mercoledì 2 marzo 2016 nelle steppe del Kazakstan, portando a termine la One Year Mission, durata per l’esattezza 340 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale e dedicata alla comprensione delle reazioni del corpo umano nell’ambiente spaziale con l’obiettivo di ridurre sempre più i rischi per gli astronauti impegnati nelle future missioni di esplorazione verso Marte. “Kelly è stato il primo astronauta americano a passare un anno nello spazio – ha dichiarato l’amministratore della NASA, Charles Bolden – e il suo contributo ha reso l’esplorazione umana di Marte più vicina”. Kelly e Kornienko erano partiti dal cosmodromo di Baikonour in Kazakstan il 28 marzo dello scorso anno a bordo dell’Expedition 43. Kelly, che ha tenuto la sua ultima inflight call dalla ISS,lo scorso 25 febbraio, ha dichiarato di sentirsi un privilegiato poiché ha potuto lavorare per un lungo periodo in una struttura scientifica unica al mondo: ”Da qui ti rendi conto dell’impatto dell’inquinamento sul nostro pianeta e quando sarò a casa spero di poter fare di più per aiutare a proteggere l’ambiente”.

Com’è noto, Scott Kelly ha un fratello gemello, Mark Kelly, anche lui astronauta. Ciò consentirà di utilizzare gli studi fisiologici compiuti nei 365 giorni a bordo della Stazione Spaziale per comparare i dati riferiti singolarmente ai due gemelli, al fine di identificare eventuali piccoli cambiamenti causati dalla microgravità. La One Year Mission prevedeva sette aree di studio: funzionale, salute comportamentale, disabilità visive, metabolismo, prestazioni fisiche, microbica e fattori umani per un totale di 400 esperimenti effettuati con decine di ore di sperimentazioni nei laboratori della ISS e sugli astronauti stessi. Kelly ha anche assistito alla fioritura delle zinnie nella “serra cosmica”– la facility Veggie – l’8 gennaio scorso un esperimento ideato per verificare il comportamento delle piante da fiore in condizioni di microgravità, soprattutto in rapporto a paramenti ambientali di particolare criticità come l’illuminazione, e per studiare le modalità di conservazione dei semi in orbita.

Com’è noto, Scott Kelly ha un fratello gemello, Mark Kelly, anche lui astronauta. Ciò consentirà di utilizzare gli studi fisiologici compiuti nei 365 giorni a bordo della Stazione Spaziale per comparare i dati riferiti singolarmente ai due gemelli, al fine di identificare eventuali piccoli cambiamenti causati dalla microgravità. La One Year Mission prevedeva sette aree di studio: funzionale, salute comportamentale, disabilità visive, metabolismo, prestazioni fisiche, microbica e fattori umani per un totale di 400 esperimenti effettuati con decine di ore di sperimentazioni nei laboratori della ISS e sugli astronauti stessi. Kelly ha anche assistito alla fioritura delle zinnie nella “serra cosmica”– la facility Veggie – l’8 gennaio scorso un esperimento ideato per verificare il comportamento delle piante da fiore in condizioni di microgravità, soprattutto in rapporto a paramenti ambientali di particolare criticità come l’illuminazione, e per studiare le modalità di conservazione dei semi in orbita.

Il 2 febbraio l’astronauta americano ha attivato per la prima volta la Portable on Board Printer la stampante tridimensionale progettata e realizzata in Italia che ha l’obiettivo di creare pezzi di ricambio e strumenti di lavoro direttamente in orbita. Una missione ricca di successi scientifici che fanno ben sperare per il futuro dell’esplorazione umana nello spazio: ”Cio’ che abbiamo fatto dimostra che possiamo superare le sfide. Se possiamo sognarlo, possiamo farlo, se lo vogliamo veramente – ha concluso l’astronauta – una delle sfide più difficili da superare, anche in vista delle missioni su Marte è quella psicologica, il dover stare isolati e lontani dalle persone a cui si vuol bene, ma è una cosa che possiamo affrontare”.

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione.

I cinesi, si sa, puntano in alto. E nel settore spaziale fanno sul serio al punto da aver lanciato, con il vettore “Lunga Marcia 2F dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, e messo in orbita nel settembre 2011 la piccola stazionale spaziale senza equipaggio denominata Tiangong-1 (Palazzo Celeste), le cui dimensioni (10,5 metri di lunghezza e 4 di larghezza) la rendono simile alle Salyut sovietiche degli anni ’70. In orbita a 350 km di altezza e con un’autonomia inizialmente dichiarata di due anni, sembra giunta alla fine della sua missione. Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

Ora, però, si pone il problema del controllo del piccolo complesso orbitale, destinato a perdere quota progressivamente. La fase di decadimento dovrebbe essere seguito telemetricamente, ma le comunicazioni con le stazioni a terra risultano interrotte e il rientro guidato potrebbe risultare non gestibile, con conseguente spargimento di detriti su vasta area. Dopo l’estate ma entro il 2016 l’agenzia spaziale cinese ha programmato il lancio del laboratorio spaziale Tiangong-2, destinato ad essere visitato da una coppia di taikonauti. La vera e propria stazione spaziale cinese, Tiangong-3, con equipaggio permanente, è prevista in orbita nel 2022.

Alle 04:05 ora italiana di mercoledì 23 marzo, l’esperimento Thermal Exchange ha intrapreso il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dal cargo Cygnus CRS OA-6 della compagnia Orbital/ATK. Questo payload, un dimostratore tecnologico di heat pipe, è stato progettato e realizzato da Argotec, e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell’ambito del bando “Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla ISS” promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il Politecnico di Torino è intervenuto nella fase iniziale di progettazione dell’elettronica con la messa a punto di un prototipo volto a validarne l’architettura.

Alle 04:05 ora italiana di mercoledì 23 marzo, l’esperimento Thermal Exchange ha intrapreso il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dal cargo Cygnus CRS OA-6 della compagnia Orbital/ATK. Questo payload, un dimostratore tecnologico di heat pipe, è stato progettato e realizzato da Argotec, e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell’ambito del bando “Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla ISS” promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il Politecnico di Torino è intervenuto nella fase iniziale di progettazione dell’elettronica con la messa a punto di un prototipo volto a validarne l’architettura.

La navicella Cygnus per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è stata lanciata con successo dalla base di Cape Canaveral, in Florida, tramite il razzo vettore Atlas V. Cygnus è costituita da due componenti base: il modulo di servizio e il modulo cargo pressurizzato (Pressurized Cargo Module -PCM ) realizzato da Thales Alenia Space, che ospita un carico di 3600 kg (7900 libre) comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche. Come nella missione precedente di Dicembre 2015, il PCM presenta una soluzione più leggera ed efficiente per l’alloggiamento del carico al suo interno, aumentando la capacità di trasporto del carico verso la ISS, sia in termini di massa che di volume. L’architettura dell’alloggiamento, inoltre, è in grado di contenere borse di forma irregolare e con diversi livelli di rigidità. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera e bruciando una massa di detriti equivalente approssimativamente al carico trasportato alla Stazione. Questa missione è caratterizzata anche dalla presenza all’interno del PCM di SAFFIRE (Space Fire Experiment), l’esperimento sviluppato dalla NASA per lo studio della combustione e della propagazione del fuoco in assenza di gravità. Dopo il distacco di Cygnus dalla Stazione un campione di materiale di circa 90 x 40 cm sarà acceso con del combustibile e la propagazione del fuoco verrà monitorata tramite video ed altri sensori. I dati raccolti saranno inviati a terra e a questo punto il Cygnus completerà la missione con il rientro in atmosfera. Il modulo PCM di Cygnus conferma la capacità di soddisfare anche le necessità “ last minute” della missione, mantenendo la sua struttura di base e adattando la soluzione di alloggiamento del carico.

La navicella Cygnus per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è stata lanciata con successo dalla base di Cape Canaveral, in Florida, tramite il razzo vettore Atlas V. Cygnus è costituita da due componenti base: il modulo di servizio e il modulo cargo pressurizzato (Pressurized Cargo Module -PCM ) realizzato da Thales Alenia Space, che ospita un carico di 3600 kg (7900 libre) comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche. Come nella missione precedente di Dicembre 2015, il PCM presenta una soluzione più leggera ed efficiente per l’alloggiamento del carico al suo interno, aumentando la capacità di trasporto del carico verso la ISS, sia in termini di massa che di volume. L’architettura dell’alloggiamento, inoltre, è in grado di contenere borse di forma irregolare e con diversi livelli di rigidità. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera e bruciando una massa di detriti equivalente approssimativamente al carico trasportato alla Stazione. Questa missione è caratterizzata anche dalla presenza all’interno del PCM di SAFFIRE (Space Fire Experiment), l’esperimento sviluppato dalla NASA per lo studio della combustione e della propagazione del fuoco in assenza di gravità. Dopo il distacco di Cygnus dalla Stazione un campione di materiale di circa 90 x 40 cm sarà acceso con del combustibile e la propagazione del fuoco verrà monitorata tramite video ed altri sensori. I dati raccolti saranno inviati a terra e a questo punto il Cygnus completerà la missione con il rientro in atmosfera. Il modulo PCM di Cygnus conferma la capacità di soddisfare anche le necessità “ last minute” della missione, mantenendo la sua struttura di base e adattando la soluzione di alloggiamento del carico.

La partenza della Soyuz TMA-20M con a bordo l’equipaggio di Expedition 48 diretto alla Stazione Spaziale Internazionale, coincide con l’inaugurazione dell’anno dedicato a Yuri Gagarin, indetto dall’agenzia russa Roscosmos per celebrare i 55 anni del primo volo umano nello spazio. Il lift-off del 18 marzo dal cosmodromo di Bajkonur, dalla stessa piattaforma da cui partì il primo cosmonauta con la Vostok 1 il 12 aprile 1961, segna l’inizio del semestre di missione dell’americano Jeff Williams e dei russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. I tre raggiungono in orbita l’americano Tim Kopra, comandante della ISS, il britannico Tim Peake, dell’Agenzia Spaziale Europea, e il russo Yuri Malenchenko.

La partenza della Soyuz TMA-20M con a bordo l’equipaggio di Expedition 48 diretto alla Stazione Spaziale Internazionale, coincide con l’inaugurazione dell’anno dedicato a Yuri Gagarin, indetto dall’agenzia russa Roscosmos per celebrare i 55 anni del primo volo umano nello spazio. Il lift-off del 18 marzo dal cosmodromo di Bajkonur, dalla stessa piattaforma da cui partì il primo cosmonauta con la Vostok 1 il 12 aprile 1961, segna l’inizio del semestre di missione dell’americano Jeff Williams e dei russi Alexey Ovchinin e Oleg Skripochka. I tre raggiungono in orbita l’americano Tim Kopra, comandante della ISS, il britannico Tim Peake, dell’Agenzia Spaziale Europea, e il russo Yuri Malenchenko.

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.

Un mese dopo la nascita della nuova ALTEC, la società specializzata nel supporto ingegneristico e logistico spaziale ed espressione della joint-venture Thales Alenia Space Italia e Agenzia Spaziale Italiana, che hanno deciso di trasformarla in una aerospace company in funzione di un allargamento dello spettro delle attività ad alto valore tecnologico per i diversi settori del mondo aerospaziale, Torino viene celebrata come città dello spazio. Avviene nel corso della visita dell’astronauta Samantha Cristoforetti, giunta a incontrare il team e la struttura che nel corso degli anni hanno consentito all’Italia di realizzare il 50% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale dove lei ha vissuto per 200 giorni consecutivi, stabilendo il record di permanenza femminile in orbita. Un incontro esteso poi alla città per significare l’importanza del polo aerospaziale industriale e ingegneristico sviluppatosi all’ombra della mole Antonelliana, e che ha elaborato soluzioni avanzate per i programmi spaziali congiunti di ESA e NASA, a cominciare dallo Spacelab, il primo laboratorio spaziale progettato nella seconda metà degli anni ’70 dall’equipe diretta dall’ing. Ernesto Vallerani e che avrebbe volato nella stiva dello Space Shuttle effettuando la prima missione STS9 il 28 novembre 1983 con a bordo quattro esperimenti italiani. Da allora l’Italia, grazie soprattutto al ruolo del polo torinese e di Thales Alenia Space Italia, ha contribuito in modo significativo ai nuovi successi, fornendo alla complesso orbitale una serie di elementi cardine: il laboratorio europeo Columbus; due moduli di connessione (Nodo 2 e Nodo 3) che sono frutto dell’accordo trilaterale tra ASI, ESA e NASA; tre moduli logistici MPLM (Multi-Purpose Logistic Module, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello), realizzati sulla base di un accordo bilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, uno dei quali (Leonardo) trasformato in modulo permanente attraccato alla ISS a conclusione delle missioni Shuttle; la Cupola, ovvero il modulo di osservazione dell’ambiente esterno, diventato l’iconografia della missione Futura che vede Samantha Cristoforetti affacciata a un’altezza di 400 km sul nostro pianeta che scorre rappresentandosi con sfumature di colori sempre diversi e mostrandosi naturalmente vivente.  A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

A Torino sono stati costruiti anche i cinque Veicoli di Trasferimento Automatizzato (ATV), lanciati dal razzo vettore europeo Ariane-5, primi veicoli spaziali progettati per condurre operazioni di attracco automatizzate potendo sfruttare sistemi di navigazione ad altissima precisione.

L’americano Scott Kelly e il cosmonauta Mikhail Kornienko sono atterrati alle 4 e 32 (ora italiana) di mercoledì 2 marzo 2016 nelle steppe del Kazakstan, portando a termine la One Year Mission, durata per l’esattezza 340 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale e dedicata alla comprensione delle reazioni del corpo umano nell’ambiente spaziale con l’obiettivo di ridurre sempre più i rischi per gli astronauti impegnati nelle future missioni di esplorazione verso Marte. “Kelly è stato il primo astronauta americano a passare un anno nello spazio – ha dichiarato l’amministratore della NASA, Charles Bolden – e il suo contributo ha reso l’esplorazione umana di Marte più vicina”. Kelly e Kornienko erano partiti dal cosmodromo di Baikonour in Kazakstan il 28 marzo dello scorso anno a bordo dell’Expedition 43. Kelly, che ha tenuto la sua ultima inflight call dalla ISS,lo scorso 25 febbraio, ha dichiarato di sentirsi un privilegiato poiché ha potuto lavorare per un lungo periodo in una struttura scientifica unica al mondo: ”Da qui ti rendi conto dell’impatto dell’inquinamento sul nostro pianeta e quando sarò a casa spero di poter fare di più per aiutare a proteggere l’ambiente”.

L’americano Scott Kelly e il cosmonauta Mikhail Kornienko sono atterrati alle 4 e 32 (ora italiana) di mercoledì 2 marzo 2016 nelle steppe del Kazakstan, portando a termine la One Year Mission, durata per l’esattezza 340 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale e dedicata alla comprensione delle reazioni del corpo umano nell’ambiente spaziale con l’obiettivo di ridurre sempre più i rischi per gli astronauti impegnati nelle future missioni di esplorazione verso Marte. “Kelly è stato il primo astronauta americano a passare un anno nello spazio – ha dichiarato l’amministratore della NASA, Charles Bolden – e il suo contributo ha reso l’esplorazione umana di Marte più vicina”. Kelly e Kornienko erano partiti dal cosmodromo di Baikonour in Kazakstan il 28 marzo dello scorso anno a bordo dell’Expedition 43. Kelly, che ha tenuto la sua ultima inflight call dalla ISS,lo scorso 25 febbraio, ha dichiarato di sentirsi un privilegiato poiché ha potuto lavorare per un lungo periodo in una struttura scientifica unica al mondo: ”Da qui ti rendi conto dell’impatto dell’inquinamento sul nostro pianeta e quando sarò a casa spero di poter fare di più per aiutare a proteggere l’ambiente”. Com’è noto, Scott Kelly ha un fratello gemello, Mark Kelly, anche lui astronauta. Ciò consentirà di utilizzare gli studi fisiologici compiuti nei 365 giorni a bordo della Stazione Spaziale per comparare i dati riferiti singolarmente ai due gemelli, al fine di identificare eventuali piccoli cambiamenti causati dalla microgravità. La One Year Mission prevedeva sette aree di studio: funzionale, salute comportamentale, disabilità visive, metabolismo, prestazioni fisiche, microbica e fattori umani per un totale di 400 esperimenti effettuati con decine di ore di sperimentazioni nei laboratori della ISS e sugli astronauti stessi. Kelly ha anche assistito alla fioritura delle zinnie nella “serra cosmica”– la facility Veggie – l’8 gennaio scorso un esperimento ideato per verificare il comportamento delle piante da fiore in condizioni di microgravità, soprattutto in rapporto a paramenti ambientali di particolare criticità come l’illuminazione, e per studiare le modalità di conservazione dei semi in orbita.

Com’è noto, Scott Kelly ha un fratello gemello, Mark Kelly, anche lui astronauta. Ciò consentirà di utilizzare gli studi fisiologici compiuti nei 365 giorni a bordo della Stazione Spaziale per comparare i dati riferiti singolarmente ai due gemelli, al fine di identificare eventuali piccoli cambiamenti causati dalla microgravità. La One Year Mission prevedeva sette aree di studio: funzionale, salute comportamentale, disabilità visive, metabolismo, prestazioni fisiche, microbica e fattori umani per un totale di 400 esperimenti effettuati con decine di ore di sperimentazioni nei laboratori della ISS e sugli astronauti stessi. Kelly ha anche assistito alla fioritura delle zinnie nella “serra cosmica”– la facility Veggie – l’8 gennaio scorso un esperimento ideato per verificare il comportamento delle piante da fiore in condizioni di microgravità, soprattutto in rapporto a paramenti ambientali di particolare criticità come l’illuminazione, e per studiare le modalità di conservazione dei semi in orbita.