da Sorrentino | Feb 25, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

L’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma ha ospitato la prima del film “Il diritto di contare”, (titolo originale “Hidden Figures“), nelle sale cinematografiche dall’8 marzo 2017, la storia mai raccontata delle donne afroamericane che nel periodo della guerra fredda, sfidando razzismo e sessismo, hanno dato un contributo fondamentale ai successi del programma aerospaziale americano. Se John Glenn ha orbitato intorno alla terra e Neil Armstrong è stato il primo uomo a camminare sulla Luna, parte del merito va anche alle scienziate della NASA che negli anni Quaranta, armate di matita, regolo e addizionatrice, elaborarono i calcoli matematici che avrebbero permesso a razzi e astronauti di partire alla conquista dello spazio. Tra loro c’era anche un gruppo di donne afroamericane di eccezionale talento, originariamente relegate a insegnare matematica nelle scuole pubbliche “per neri” del profondo Sud degli Stati Uniti.

L’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma ha ospitato la prima del film “Il diritto di contare”, (titolo originale “Hidden Figures“), nelle sale cinematografiche dall’8 marzo 2017, la storia mai raccontata delle donne afroamericane che nel periodo della guerra fredda, sfidando razzismo e sessismo, hanno dato un contributo fondamentale ai successi del programma aerospaziale americano. Se John Glenn ha orbitato intorno alla terra e Neil Armstrong è stato il primo uomo a camminare sulla Luna, parte del merito va anche alle scienziate della NASA che negli anni Quaranta, armate di matita, regolo e addizionatrice, elaborarono i calcoli matematici che avrebbero permesso a razzi e astronauti di partire alla conquista dello spazio. Tra loro c’era anche un gruppo di donne afroamericane di eccezionale talento, originariamente relegate a insegnare matematica nelle scuole pubbliche “per neri” del profondo Sud degli Stati Uniti.

Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson e Christine Darden furono chiamate in servizio durante la seconda guerra mondiale a causa della carenza di personale maschile, quando l’industria aeronautica americana aveva un disperato bisogno di esperti con le giuste competenze. Tutto a un tratto a queste brillanti matematiche e fisiche si presentava l’occasione di ottenere un lavoro all’altezza della loro preparazione, una chiamata a cui risposero lasciando le proprie vite per trasferirsi a Hampton, in Virginia, ed entrare nell’affascinante mondo del Langley Memorial Aeronautical Laboratory. E il loro contributo, benché le leggi sulla segregazione razziale imponessero loro di non mescolarsi alle colleghe bianche, si rivelò determinante per raggiungere l’obiettivo a cui l’America aspirava: battere l’Unione Sovietica nella corsa allo spazio e riportare una vittoria decisiva nella guerra fredda.

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, insieme ad altre colleghe, vennero da principio assegnate alla sezione West & Computes. Siamo appena agli inizi degli anni 60 ed in piena sfida aerospaziale con l’URSS (nel 1961 Gagarin sarà il primo uomo a compiere una intera orbita ellittica intorno alla terra). Siamo a Langley in Virginia, al culmine del segregazionismo. Alla disgustosa prassi non sfuggiranno loro tre e le altre donne afro-americane del pool di calcolo identificate al tempo come “coloured computers”. Lavoravano, pranzavano e usavano servizi igienici separati dai loro colleghi bianchi. Per fare un esempio, quando Katherine venne chiamata a lavorare in un altro settore nevralgico, non essendo li prevista la presenza di persone di colore, non aveva neppure un bagno cui poter andare durante la giornata. Ciò la costringeva a virare sul vecchio posto di lavoro distante più di 1 km. Li, e solo li, erano previsti bagni per impiegati di colore.

Sullo sfondo della seconda guerra mondiale, della lotta per i diritti civili e della corsa allo spazio, “Il diritto di contare” segue la carriera di queste quattro donne per quasi trent’anni, durante i quali hanno affrontato sfide, forgiato alleanze e cambiato, insieme alle proprie esistenze, anche il futuro del loro Paese.

Il film racconta il sogno che quelle donne afroamericane seppero tramutare in realtà guadagnandosi giorno dopo giorno, dapprima il rispetto, poi pian piano diritti che ora diamo per scontati ma che fino a poco prima erano tutt’altro. Mary Jackson, iniziando con la mansione di calcolatore, divenne in seguito il primo ingegnere donna nera in forza alla NASA. Dorothy Vaughan fu invece la prima donna afro americana Supervisor alla West Area Computers della Nasa.

da Sorrentino | Feb 22, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

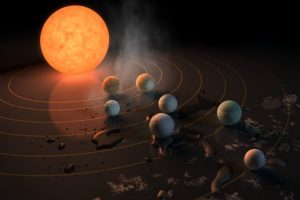

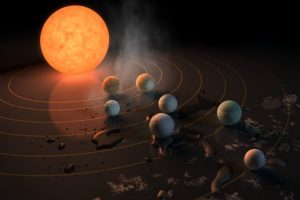

Sette pianeti in orbita intorno alla nana rossa Trappist-1, una stella distante 40 anni luce dalla Terra. La NASA ha aggiornato la scoperta del sistema planetario fatta un anno fa, quando si aveva certezza della presenza di tre corpi, annunciando di averne individuati altri quattro. Trappist-1 è una stella di piccolissima taglia, con una massa pari all’8 per cento di quella del Sole e circa 80 volte le dimensioni di Giove. Le orbite dei suoi sette pianeti sono molto strette e, se confrontate con le dimensioni del nostro sistema solare, sarebbero comprese entro l’orbita di Mercurio. Le dimensioni ridotte di Trappist-1 e la sua bassa temperatura superficiale rendono i pianeti che le orbitano intorno simili alla struttura dei pianeti interni solari. Tutti e sette gli esopianeti potrebbero ospitare acqua allo stato liquido in superficie, ma tre in particolare hanno dimensioni simili alla Terra e si trovano nella cosiddetta zona abitabile. Alla scoperta “allargata”, prodotta da un team internazionale guidato da Michaël Gillon dell’Istituto di ricerca Space sciences, technologies and astrophysics research del Belgio, hanno collaborato le equipe dei maggiori telescopi terrestri, tra cui Very Large Telescope e l’Osservatorio La Silla in Cile, UK Infrared Telescope alle Hawaii, Herschel a Las Palmas, l’osservatorio astronomico del Sudafrica. A supporto della campagna osservativa è stato utilizzato anche il telescopio spaziale Spitzer della NASA, che ha monitorato il sistema planetario Trappist-1 dal 19 settembre al 12 ottobre 2016.

Le osservazioni sono state effettuate misurando i transiti attraverso il calcolo dei cali di luminosità della nana rossa che hanno permesso di determinare dimensioni, struttura e periodo orbitale. I tre pianeti più interni risulterebbero troppo caldi per conservare acqua allo stato liquido a livello superficiale. Quello più esterno potrebbe essere troppo freddo. Nel messo gli esopianeti TRAPPIST-1e, f e g che orbitano nella zona abitabile ricevendo quantità di energia paragonabili a quelle di Venere, Terra e Marte. La conferma della presenza di acqua e delle potenziali condizioni di vita è affidata alle future campagne di osservazioni, affidate al telescopio spaziale Hubble e agli osservatori di nuova generazione, Extremely Large Telescope dell’ESO e il telescopio spaziale James Webb, su cui sono riposte le speranze concrete delle scoperte miliari.

Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, definisce la scoperta “importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche culturale: sapere con sempre maggiore sicurezza che oltre il nostro Sistema solare ci sono luoghi potenzialmente favorevoli alla vita è semplicemente affascinante. La ricerca di pianeti extrasolari è uno degli ambiti in cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica è profondamente coinvolto a livello internazionale, con l’eccellenza dei suoi scienziati, strumenti d’avanguardia come il Telescopio Nazionale Galileo e importanti partecipazioni in missioni spaziali di frontiera”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

da Sorrentino | Feb 14, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

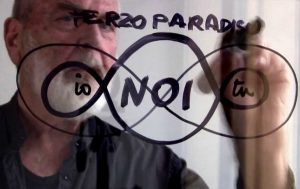

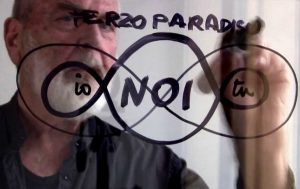

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta.

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta.

Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Paolo Nespoli, che mostra tutto il suo entusiasmo per avere la possibilità di legare la sua missione semestrale con la creatività artistica di un grande maestro, è atteso da un intenso programma di attività in preparazione al lancio che avverrà dal cosmodromo di Bajkonour a bordo della Soyuz.

da Sorrentino | Dic 30, 2016 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Ryan Gosling e Neil Armstrong

La vita di Neil Armstrong, l’uomo che per primo mise piede sulla Luna il 20 luglio 1969, raccontata in un film, le cui riprese partiranno agli inizi del 2017. Si intitolerà “First Man”, sarà diretto da Damien Chazelle e vedrà Ryan Gosling nel ruolo del celebre astronauta. A sceneggiarlo è stato Josh Singer, premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Spotlight, il quale si è ispirato alla biografia scritta da James Hansen e intitolata “First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”.

Armstrong, nato e vissuto in Ohio, fu pilota di jet della marina militare durante la guerra di Corea portando a termine 72 missioni, si laureò in ingegneria aeronautica e fu pilota collaudatore dell’aereo X-15 della NASA prima di essere selezionato come astronauta nel 1962. Il film si concentrerà proprio sul programma spaziale americano, che vide Armstrong in orbita nel 1966 quale comandante della missione Gemini 8, la prima culminata con l’aggancio di due veicoli e che ebbe successo grazie alla sua abilità nel risolvere una complicata situazione provocata dal malfunzionamento di uno dei propulsori utilizzati per la manovra orbitale. Dopo essere stato comandante dell’equipaggio di riserva nella missione Apollo 8, la prima a raggiungere la Luna nel Natale 1968, Armstrong comandò la missione Apollo 11 culminata con il primo allunaggio. Fu proprio lui, durante le ultime fasi della discesa, a decidere di pilotare manualmente il modulo lunare Eagle consentendo di posarsi in una zona pianeggiante e idonea. Alle sue prime parole, “Houston, qui Base della Tranquillità. L’Aquila è atterrata”, seguì sette ore più tardi la frase storica “”Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”, pronunciata al momento di lasciare la prima impronta sul suolo lunare.

Dopo essere diventato “The First Man on the Moon”, Armstrong lasciò la NASA e insegnò ingegneria all’Università di Cincinnati, ma fu chiamato a fare parte delle commissioni che indagarono sugli incidenti dell’Apollo 13 nel 1970 e dello Space Shuttle Challenger nel 1986. Lo si rivide in pubblico in occasione del 30ennale e, più recentemente, del 40ennale della missione Apollo 11, ritrovandosi con i compagni di viaggio Aldrin e Collins, e ricevendo insieme a loro nel 2011 la Medaglia d’oro del Congresso, la più alta onorificenza civile statunitense. Per lui il programma Apollo era servito a dimostrare che l’umanità può aspirare a superare i confini del pianeta Terra. Neil Armstrong è scomparso nel 2012 all’età di 82 anni.

da Sorrentino | Dic 16, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

La storia delle osservazioni nei secoli del Pianeta Rosso e quella delle missioni esplorative dallo spazio e in superficie, fino allo sguardo sul futuro in chiave di sbarco e colonizzazione così come immaginato da Ron Howard nella serie televisiva “Mars”. Questi i contenuti della mostra dal titolo “Marte – Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, inaugurata venerdì 16 dicembre a Roma nell’Aula Ottagona del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano e visitabile fino al 28 febbraio 2017. La mostra è promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con ESA e INAF e con la partnership di Leonardo Finmeccanica, Thales Alenia Space e National Geographic. Protagonista assoluto è il quarto pianeta del Sistema Solare, cui è dedicato un percorso espositivo – articolato in sette sezioni – che unisce passato e futuro, scienza e arte, fantascienza e cultura popolare e che valorizza l’eccellenza tecnico-scientifica dell’Italia nel campo dell’esplorazione planetaria. Il filo conduttore si snoda dall’antichità, con le statue che raffigurano il dio della guerra, a scenari proiettati in avanti nel tempo, con le prossime missioni esplorative di Marte e i progetti di colonizzazione del pianeta.

La storia delle osservazioni nei secoli del Pianeta Rosso e quella delle missioni esplorative dallo spazio e in superficie, fino allo sguardo sul futuro in chiave di sbarco e colonizzazione così come immaginato da Ron Howard nella serie televisiva “Mars”. Questi i contenuti della mostra dal titolo “Marte – Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, inaugurata venerdì 16 dicembre a Roma nell’Aula Ottagona del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano e visitabile fino al 28 febbraio 2017. La mostra è promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con ESA e INAF e con la partnership di Leonardo Finmeccanica, Thales Alenia Space e National Geographic. Protagonista assoluto è il quarto pianeta del Sistema Solare, cui è dedicato un percorso espositivo – articolato in sette sezioni – che unisce passato e futuro, scienza e arte, fantascienza e cultura popolare e che valorizza l’eccellenza tecnico-scientifica dell’Italia nel campo dell’esplorazione planetaria. Il filo conduttore si snoda dall’antichità, con le statue che raffigurano il dio della guerra, a scenari proiettati in avanti nel tempo, con le prossime missioni esplorative di Marte e i progetti di colonizzazione del pianeta.

Dalla mitologia classica alle osservazioni dei canali di Giovanni Schiaparelli, passando per la ricca produzione fantascientifica ispirata dal Pianeta Rosso, la mostra evidenzia il livello di conoscenza di Marte raggiunto al giorno d’oggi, con una rassegna delle principali missioni che hanno fornito dati e immagini per tracciare un identikit sempre più preciso di questo affascinante corpo celeste. Si parte con le storiche sonde Viking, passando per la missione europea Mars Express, i rover a stelle e strisce Curiosity e Opportunity, la sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter fino a giungere ad ExoMars, la missione che vede la collaborazione di ESA e Roscomsos e la significativa partecipazione del nostro Paese attraverso l’ASI.

La mostra è stata inaugurata alla presenza di Roberto Battiston (Presidente dell’ASI), David Parker (Direttore Dipartimento Robotica dell’ESA), Enrico Cappellaro (Vicepresidente INAF), Donato Amoroso (Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia) e Mauro Moretti (Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo-Finmeccanica). L’evento è stato anche l’occasione per annunciare la sottoscrizione, da parte di Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale Europea, del contratto finale per il completamento delle attività relative alla missione ExoMars 2020. “ExoMars è un programma irrinunciabile. La continuazione della missione prevista per il 2020, decisa al recente consiglio ministeriale dell’ESA, mette l’Europa sulla frontiera dell’esplorazione spaziale – ha commentato Roberto Battiston, Presidente dell’ASI – L’Italia che ha proposto e sostenuto questo programma, in tutte le sedi continua ad essere in prima fila nella scienza e nella tecnologia che ci permetteranno di cercare le risposte sull’origine della vita e sull’evoluzione del Sistema Solare, obiettivi di primaria importanza in vista dell’esplorazione umana del Pianeta Rosso”.

da Sorrentino | Nov 24, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Quando mi mandate su Marte? Esordisce così Paolo Nespoli nell’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma, al termine della proiezione del film “The Martian”, anteprima della conferenza indetta per illustrare la missione che lo vedrà protagonista nel maggio 2017 a bordo della stazione spaziale internazionale nell’ambito di Expedition 52-53 e svelarne denominazione e logo prescelti per accompagnare la terza avventura in orbita dell’astronauta italiano dell’ESA, la sua seconda di lunga durata. Nespoli ha scelto l’acronimo VITA, ovvero Vitality, Innovation, Technology, Ability, il cui logo è ispirato al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto, per la missione che comprende ben 13 esperimenti selezionati dall’Agenzia Spaziale Italiana, per la maggior parte biomedici e per il resto tecnologici. La parola “Vita”, spiega Nespoli, evoca significati profondi e importanti, sia dal punto di vista scientifico che filosofico, ed è una di quelle parole italiane conosciuta e compresa bene anche all’estero. “Vita non è solo cuore che batte, ma cervello che funziona e mani che lavorano” sottolinea Nespoli, il quale associa l’umanesimo con la dimensione scientifica e culturale. Il design della patch, sviluppato dall’ESA su richiesta dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato insieme allo stesso astronauta Paolo Nespoli e all’ASI, è rappresentativo dei messaggi principali della missione. La forma ci ricorda il pianeta Terra per la sua geometria rotonda e per la sua trama azzurra. Il simbolo in esso contenuto, il “Terzo Paradiso” dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto, mette in relazione visiva e concettuale i temi principali della missione: il DNA, simbolo della vita (tema veicolato anche dal nome della missione stessa) e, in senso lato, della dimensione scientifica; il libro, simbolo della cultura e dell’educazione intesa come formazione e apprendimento continuo; la Terra, simbolo dell’umanità intera. Il Terzo Paradiso è una riformulazione del simbolo matematico dell’infinito e può essere visto come simbolo aperto a molteplici interpretazioni.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.

Anche in occasione della missione VITA, per le attività di integrazione degli esperimenti ASI si avvarrà del supporto di Kayser Italia. Oltre a una serie di test di fisiologia, il programma di attività in orbita assegnato a Paolo Nespoli prevede un gruppo di quattro esperimenti di biologia (ASI Biomission): il primo mira a verificare l’efficacia del Coenzima Q10 nell’inibire gli effetti di microgravità e radiazioni delle cellule retiniche; il secondo, Myogravity, ha come obiettivo lo sviluppo di interventi nutrizionali e farmacologici per il contrasto della atrofia muscolare; il terzo, Nanoros, riguarda l’impiego di antiossidanti nanotecnologici per contrastare i danni dello stress ossidativo in condizioni di microgravità prolungata; l’ultimo dei quattro esperimenti biologici è Serism per conttasrare la perditra di massa ossea. Poi ci sono applicazioni di realtà aumentata per ottimizzare il tempo uomo necessario per eseguire le operazioni di bordo. In-Situ mira facilitare le attività di ricerca biomedica a bordo della ISS e monitorare lo stato di salute dell’equipaggio, mediante campioni di fluido orale ottenuto attraverso la masticazione di cotone. Previsto anche un programma di attività ortostatica per studiare un protocollo di allenamento a bordo che consente di mitigare gli effetti della microgravità sull’apparato cardiocircolatorio. Allo studio con Perseo le misure di protezione dalla radiazione solare indossando una giacca rivestita di acqua potabile riutilizzabile. Inoltre, anche Nespoli, come già Samantha Cristoforetti, avrà possibilità di bere il caffè espresso a bordo della ISS. Da segnalare, infine, anche un esperimento educational, ideato per capire dove si dirigono le radici una volta piantato un seme prima di essere lanciato in orbita, che vedrà protagonisti studenti del liceo scientifico Silvestri di Portici in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli.

L’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma ha ospitato la prima del film “Il diritto di contare”, (titolo originale “Hidden Figures“), nelle sale cinematografiche dall’8 marzo 2017, la storia mai raccontata delle donne afroamericane che nel periodo della guerra fredda, sfidando razzismo e sessismo, hanno dato un contributo fondamentale ai successi del programma aerospaziale americano. Se John Glenn ha orbitato intorno alla terra e Neil Armstrong è stato il primo uomo a camminare sulla Luna, parte del merito va anche alle scienziate della NASA che negli anni Quaranta, armate di matita, regolo e addizionatrice, elaborarono i calcoli matematici che avrebbero permesso a razzi e astronauti di partire alla conquista dello spazio. Tra loro c’era anche un gruppo di donne afroamericane di eccezionale talento, originariamente relegate a insegnare matematica nelle scuole pubbliche “per neri” del profondo Sud degli Stati Uniti.

L’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma ha ospitato la prima del film “Il diritto di contare”, (titolo originale “Hidden Figures“), nelle sale cinematografiche dall’8 marzo 2017, la storia mai raccontata delle donne afroamericane che nel periodo della guerra fredda, sfidando razzismo e sessismo, hanno dato un contributo fondamentale ai successi del programma aerospaziale americano. Se John Glenn ha orbitato intorno alla terra e Neil Armstrong è stato il primo uomo a camminare sulla Luna, parte del merito va anche alle scienziate della NASA che negli anni Quaranta, armate di matita, regolo e addizionatrice, elaborarono i calcoli matematici che avrebbero permesso a razzi e astronauti di partire alla conquista dello spazio. Tra loro c’era anche un gruppo di donne afroamericane di eccezionale talento, originariamente relegate a insegnare matematica nelle scuole pubbliche “per neri” del profondo Sud degli Stati Uniti.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta.

La missione VITA di lunga durata sulla stazione spaziale internazionale, che vedrà protagonista da fine maggio 2017 Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, sarà espressione del connubio tra scienza e arte. Lo è, di fatto, perché l’artista che ha disegnato il logo della missione, Michelangelo Pistoletto, è noto per essere l’autore del manifesto del Terzo Paradiso, scritto nel 2003, elaborandone il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Nespoli e Pistoletto si sono ritrovati al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano per una conversazione che ha coinvolto un pubblico costituito in maggioranza da scolaresche e servita a presentare in anteprima una App, denominata Spac3, che sarà gratuita e attiva poco prima del via alla terza esperienza in orbita dell’astronauta. Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

Spac3 sarà lo strumento di una nuova esperienza di interattività per Paolo Nespoli, che ha esordito nello spazio twittando per prima e condividendo le immagini e le emozioni raccolte a 400 km di quota. La App consentirà di unire e sovrapporre le immagini che saranno scattate da chiunque voglia a terra con quelle che Nespoli fisserà dallo spazio nel nostro pianeta. Un percorso creativo a colpi di pixel che contribuirà a realizzare un grande album tra spazio e vita sulla Terra, e nell’insieme farà da preludio alla grande installazione del Terzo Paradiso, opera in materiale riflettente ideata dal maestro Pistoletto e destinata ad essere collocata nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana in modo da potere essere vista anche dagli astronauti e dall’occhio dei satelliti in orbita.

La storia delle osservazioni nei secoli del Pianeta Rosso e quella delle missioni esplorative dallo spazio e in superficie, fino allo sguardo sul futuro in chiave di sbarco e colonizzazione così come immaginato da Ron Howard nella serie televisiva “Mars”. Questi i contenuti della mostra dal titolo “Marte – Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, inaugurata venerdì 16 dicembre a Roma nell’Aula Ottagona del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano e visitabile fino al 28 febbraio 2017. La mostra è promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con ESA e INAF e con la partnership di Leonardo Finmeccanica, Thales Alenia Space e National Geographic. Protagonista assoluto è il quarto pianeta del Sistema Solare, cui è dedicato un percorso espositivo – articolato in sette sezioni – che unisce passato e futuro, scienza e arte, fantascienza e cultura popolare e che valorizza l’eccellenza tecnico-scientifica dell’Italia nel campo dell’esplorazione planetaria. Il filo conduttore si snoda dall’antichità, con le statue che raffigurano il dio della guerra, a scenari proiettati in avanti nel tempo, con le prossime missioni esplorative di Marte e i progetti di colonizzazione del pianeta.

La storia delle osservazioni nei secoli del Pianeta Rosso e quella delle missioni esplorative dallo spazio e in superficie, fino allo sguardo sul futuro in chiave di sbarco e colonizzazione così come immaginato da Ron Howard nella serie televisiva “Mars”. Questi i contenuti della mostra dal titolo “Marte – Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, inaugurata venerdì 16 dicembre a Roma nell’Aula Ottagona del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano e visitabile fino al 28 febbraio 2017. La mostra è promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con ESA e INAF e con la partnership di Leonardo Finmeccanica, Thales Alenia Space e National Geographic. Protagonista assoluto è il quarto pianeta del Sistema Solare, cui è dedicato un percorso espositivo – articolato in sette sezioni – che unisce passato e futuro, scienza e arte, fantascienza e cultura popolare e che valorizza l’eccellenza tecnico-scientifica dell’Italia nel campo dell’esplorazione planetaria. Il filo conduttore si snoda dall’antichità, con le statue che raffigurano il dio della guerra, a scenari proiettati in avanti nel tempo, con le prossime missioni esplorative di Marte e i progetti di colonizzazione del pianeta.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.

I due elementi circolari opposti stanno a significare le attività scientifiche ed educative sviluppate nello spazio, mentre il cerchio centrale è il punto di incontro tra i due e rappresenta l’evoluzione della Terra e i benefici che le attività spaziali portano all’umanità. L’ellissi centrale in combinazione con il globo evoca un simbolico occhio che sta a figurare la prospettiva dell’astronauta che osserva il nostro pianeta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le tre stelle rappresentano le tre missioni di lunga durata frutto dell’accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei moduli polifunzionali permanenti pressurizzati MPLM. Il logo (il cui hashtag è #vitamissione) è impreziosito dalla presenza dei colori della bandiera italiana a rappresentare la nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Designer del logo è una donna, Elena D’Amato. Quella di Paolo Nespoli è la terza missione di lunga durate delle sei che la NASA ha messo a disposizione dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito dell’accordo per la consegna dei moduli logistici, Leonardo, Donatello e Raffaello.