da Sorrentino | Mag 6, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Telescienza

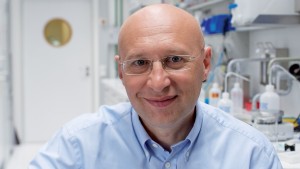

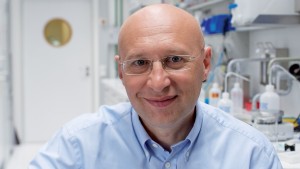

Stefan Hell, Premio Nobel per la Chimica 2014 “per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione”, ha catalizzato la 18esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, di cui è stato insignito nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Castello Giusso di Vico Equense. In questo comune della penisola sorrentina, sede del Museo Mineralogico Campano diretto da Umberto Celentano che ha ideato e istituito il riconoscimento, converge ogni anno il gotha della divulgazione scientifica e culturale. Stefan Hell, direttore del Dipartimento di Nanobiofotonica presso l’Istituto di Chimica Biofisica del Max Planck Institute e professore presso la facoltà di Fisica dell’Università di Heidelberg, è il dodicesimo premio Nobel a ricevere il “Capo d’Orlando”, che annovera tra gli altri insigniti nomi di prestigio come James Watson, Riccardo Giacconi e John Nash. Hell ha condiviso il Nobel 2014 gli americani Eric Betzig e William E. Moerner. Tutti e tre hanno contribuito a superare un limite che si pensava invalicabile della microscopia ottica: la possibilità di ottenere una risoluzione migliore della metà della lunghezza d’onda della luce. Il loro lavoro ha permesso di ottenere microscopi ad altissima risoluzione che vedono cose minuscole, grandi un milionesimo di millimetro.

Stefan Hell, Premio Nobel per la Chimica 2014 “per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione”, ha catalizzato la 18esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, di cui è stato insignito nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Castello Giusso di Vico Equense. In questo comune della penisola sorrentina, sede del Museo Mineralogico Campano diretto da Umberto Celentano che ha ideato e istituito il riconoscimento, converge ogni anno il gotha della divulgazione scientifica e culturale. Stefan Hell, direttore del Dipartimento di Nanobiofotonica presso l’Istituto di Chimica Biofisica del Max Planck Institute e professore presso la facoltà di Fisica dell’Università di Heidelberg, è il dodicesimo premio Nobel a ricevere il “Capo d’Orlando”, che annovera tra gli altri insigniti nomi di prestigio come James Watson, Riccardo Giacconi e John Nash. Hell ha condiviso il Nobel 2014 gli americani Eric Betzig e William E. Moerner. Tutti e tre hanno contribuito a superare un limite che si pensava invalicabile della microscopia ottica: la possibilità di ottenere una risoluzione migliore della metà della lunghezza d’onda della luce. Il loro lavoro ha permesso di ottenere microscopi ad altissima risoluzione che vedono cose minuscole, grandi un milionesimo di millimetro.

Attraverso la nanoscopia, ogni giorno gli scienziati in centinaia di laboratori di ricerca in giro per il mondo possono vedere – per esempio – le singole molecole che compongono le cellule. Possono scoprire come le molecole creano quelle che diventano le connessioni tra le cellule nervose nel cervello, o come il comportamento di alcune proteine influenza lo sviluppo di malattie degenerative come il parkinson o l’alzheimer. La nanoscopia viene anche usata per seguire lo sviluppo delle uova fecondate nel processo che le porta a diventare embrioni.

Per moltissimo tempo la possibilità di analizzare l’evoluzione di una cellula vivente al suo livello molecolare è stata una semplice ambizione, perché mancavano gli strumenti per poterlo farlo. A fine Ottocento la teoria secondo cui non si potesse andare oltre gli 0,2 micrometri nella visione al microscopio divenne piuttosto diffusa. Molti anni dopo, Hell, insieme a Betzig e Moerner, ha dimostrato che il limite teorizzato poteva essere superato e hanno aperto la strada per l’analisi di ciò che si trova nell’estremamente piccolo.

E’ stato proprio Hell di sviluppare la tecnologia STED (stimulated emission depletion, deplezione mediante emissione stimolata) nell’ambito della microscopia. Semplificando, nel sistema sono utilizzati due raggi laser: uno serve per fare in modo che le molecole fluorescenti presenti nel campione che si sta osservando al microscopio brillino, mentre l’altro provvede a cancellare tutta la fluorescenza tranne quella rilevante per l’osservazione nell’ordine del nanometro. La scansione del campione in analisi, nanometro dopo nanometro, permette di ottenere un’immagine a super risoluzione, che supera il limite ipotizzato a fine Ottocento.

Il Premio “Capo d’Orlando” è anche una vetrina dei migliori esempi ed espressioni della comunicazione scientifica e culturale. Il premio “Management culturale” è stato attribuito a Evelina Christillin, presidente del Museo egizio di Torino, tra i più importanti poli museali d’Europa e oggetto di recente rinnovamento che ne permette una fruizione più argomentata, visivamente più ricca e coinvolgente. Mario Orfeo, direttore del Tg1, ha ricevuto il premio per la sezione “Comunicazione multimediale”, mentre per la “divulgazione” è stato assegnato alla giornalista Anna Meldolesi che si occupa di attualità e cultura scientifica per il “Corriere della Sera”. Infine, Adolfo Guzzini, presidente della “iGuzzini illuminazione”, azienda leader nel settore illuminotecnico, ha ricevuto il premio per la sezione “Scienza e Industria” in chiave di innovazione tecnologica. La cerimonia del Premio “Capo D’Orlando” 2016 ha segnato anche la conclusione della mostra “Arte e scienza: 30 artisti illustrano la scoperta del bosone di Higgs al Cern”, allestita nella cornice del Castello Giusso dal Museo Mineralogico Campano in collaborazione con il CERN e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

da Sorrentino | Mag 1, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Telescienza

La storia delle attività di ricerca condotte dal CERN di Ginevra e legata alla scoperta del bosone di Higgs sono riassunte in un progetto divulgativo, denominato “art@CMS”, in mostra al castello Giusso di Vico Equense dal 30 aprile al 6 maggio 2016, giornata dedicata alla celebrazione del Premio Scientifico Capo d’Orlando che vede tra i destinatari Stefan Hell, Nobel per la chimica 2014. Il progetto “art@CMS” nasce da una idea di Michael Hoch (Vienna), Angelos Alexopoulos (Atene) e Pierluigi Paolucci (Napoli), tre membri dell’esperimento Compact Muon Solenoid del CERN di Ginevra, con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e spiegare a tutti la scoperta del Bosone di Higgs ottenuta dall’esperimento CMS nel 2012. Una installazione resa possibile, dopo l’anteprima al Castel dell’Ovo di Napoli, dal Museo Mineralogico Campano e dal comitato organizzatore del Premio Scientifico Capo d’Orlando, presieduto da Umberto Celentano, in collaborazione con CERN e la sezione napoletana dello INFN.

La storia delle attività di ricerca condotte dal CERN di Ginevra e legata alla scoperta del bosone di Higgs sono riassunte in un progetto divulgativo, denominato “art@CMS”, in mostra al castello Giusso di Vico Equense dal 30 aprile al 6 maggio 2016, giornata dedicata alla celebrazione del Premio Scientifico Capo d’Orlando che vede tra i destinatari Stefan Hell, Nobel per la chimica 2014. Il progetto “art@CMS” nasce da una idea di Michael Hoch (Vienna), Angelos Alexopoulos (Atene) e Pierluigi Paolucci (Napoli), tre membri dell’esperimento Compact Muon Solenoid del CERN di Ginevra, con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e spiegare a tutti la scoperta del Bosone di Higgs ottenuta dall’esperimento CMS nel 2012. Una installazione resa possibile, dopo l’anteprima al Castel dell’Ovo di Napoli, dal Museo Mineralogico Campano e dal comitato organizzatore del Premio Scientifico Capo d’Orlando, presieduto da Umberto Celentano, in collaborazione con CERN e la sezione napoletana dello INFN.

La fisica delle Particelle e i laboratori del CERN di Ginevra hanno sempre incuriosito gli artisti di tutto il mondo; le gigantesche dimensioni degli esperimenti, le elevatissime energie raggiunte dagli acceleratori di particelle e le scoperte fatte negli ultimi 50 anni hanno spinto molti artisti a realizzare opere d’arte ispirate a questo mondo. Da qui è nata l’idea di usare l’arte, in tutte le sue forme, per illustrare e spiegare la scoperta del bosone di Higgs e la ricerca svolta dall’esperimento CMS al CERN, in un modo semplice e creativo.

Dal 2012 a oggi i tre fisici del progetto art@CMS hanno incontrato tanti artisti internazionali, con i quali hanno svolto un percorso congiunto che ha portato alla nascita di 30 opere d’arte che spaziano dalla pittura, alla danza e dalla scultura alla realizzazioni di composizioni video e musicali. Tutte le opere sono quindi il frutto di una collaborazione tra un’artista e uno scienziato, che si sono avventurati ognuno nel mondo dell’altro. La scoperta è che probabilmente la ricerca artistica e quella scientifica possono incontrarsi, se partono dalle domande fondamentali che le animano.

Sculture, dipinti, collage fotografici, manufatti tessili, installazioni digitali e video ispirati alle sfide alla frontiera della conoscenza del grande acceleratore del CERN, LHC, alla passione dei migliaia di fisici che vi lavorano e alla recente scoperta del bosone di Higgs.

Le opere esposte in mostra sono:

Sculptures IV | Andy Charalambous & Austin Ball

In Search of the Higgs Boson | Xavier Cortada & Pete Markowitz

The Forms of the Infinite | Paco Falco & Pierluigi Paolucci

To See a World | Alison Gill & Ian Shipsey

Matter-Anti-Matter | Michael Hoch

No Fixed Point | Lindsay Olson & Don Lincon

Beam Collision | Alessandro Catocci & Pierluigi Paolucci

Cool Mosaic Simulacrum| Maurizio Di Palo & Pierluigi Paolucci

Videoinstallazioni:

Bike | Peter Bellamy

Gotta Catch Em All | Rosa Nussbaum

CMS in Action | Paul Schuster

Love is the 5th Element | Anastasia Siderenko

da Sorrentino | Apr 29, 2016 | Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Tecnologie, Telescienza

Non solo onde gravitazionali tra Pisa e gli Stati Uniti. Trent’anni prima si è avuto il collegamento tra la sede del Cnuce (Centro nazionale universitario di calcolo elettronico), istituto pisano del Cnr e Roaring Creek, in Pennsylvania. Erano le ore 18 del 30 aprile 1986. E da quel momento, passo dopo passo, il mondo e il modo di comunicare non sarebbero stati più gli stessi. Tutto avvenne attraverso un cavo telefonico della Sip, progenitrice della Tim, la rete Italcable per le comunicazioni internazionali e il centro spaziale del Fucino in Abruzzo che, attraverso il satellite Intelsat IV in orbita geostazionaria sull’Atlantico, fece rimbalzare il segnale verso la Pennsylvania. Erano giorni in cui l’attenzione del mondo era concentrata sul drammatico incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, ma Pisa era collegata alla rete americana Arpanet, che dal 1969 aveva messo in rete le università degli Stati Uniti, e si era evoluta in internet. Al Cnuce lavoravano Stefano Trumpy, direttore, e Luciano Lenzini, l’ideatore del collegamento, il quale aveva preso visione delle potenzialità di internet qualche tempo prima a Londra. Il 1 gennaio 1983 era stato adottato il protocollo Tcp/Ip, ma ci volle un bel po’, più di tre anni, prima di mettere insieme i soggetti che avrebbero permesso a un computer italiano di accedere alla rete internet. Il primo messaggio dall’Italia recitava “ping”; dall’altra sponda risposero semplicemente “ok”.

Non solo onde gravitazionali tra Pisa e gli Stati Uniti. Trent’anni prima si è avuto il collegamento tra la sede del Cnuce (Centro nazionale universitario di calcolo elettronico), istituto pisano del Cnr e Roaring Creek, in Pennsylvania. Erano le ore 18 del 30 aprile 1986. E da quel momento, passo dopo passo, il mondo e il modo di comunicare non sarebbero stati più gli stessi. Tutto avvenne attraverso un cavo telefonico della Sip, progenitrice della Tim, la rete Italcable per le comunicazioni internazionali e il centro spaziale del Fucino in Abruzzo che, attraverso il satellite Intelsat IV in orbita geostazionaria sull’Atlantico, fece rimbalzare il segnale verso la Pennsylvania. Erano giorni in cui l’attenzione del mondo era concentrata sul drammatico incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, ma Pisa era collegata alla rete americana Arpanet, che dal 1969 aveva messo in rete le università degli Stati Uniti, e si era evoluta in internet. Al Cnuce lavoravano Stefano Trumpy, direttore, e Luciano Lenzini, l’ideatore del collegamento, il quale aveva preso visione delle potenzialità di internet qualche tempo prima a Londra. Il 1 gennaio 1983 era stato adottato il protocollo Tcp/Ip, ma ci volle un bel po’, più di tre anni, prima di mettere insieme i soggetti che avrebbero permesso a un computer italiano di accedere alla rete internet. Il primo messaggio dall’Italia recitava “ping”; dall’altra sponda risposero semplicemente “ok”.

Oggi siamo tutti connessi a www (world wide web), grazie agli smartphone e ai tablet e computer portatili, ma in Italia resta indietro in termini di alfabetizzazione digitale e persiste il ritardo sulla diffusione della banda ultralarga per i cittadini. Per contro, il mondo dell’università e della ricerca italiana può contare sulla rete GARR, un’infrastruttura di circa 15.000 km di fibra ottica gestita in maniera completamente indipendente dagli operatori commerciali. La velocità di connessione arriva fino a 100 Gbps, ma già si stanno sperimentando soluzioni tecnologiche per garantire collegamenti nell’ordine del Terabit/sec. Connesse a questa rete a banda ultralarga sono oltre 1000 sedi tra università, centri di ricerca, ospedali, musei, biblioteche, scuole e i suoi servizi sono a supporto di grandi iniziative internazionali che trasferiscono ingenti quantità di dati come LHC, Virgo, e-VLBI o Elixir solo per citarne alcune nei campi della fisica, della radioastronomia o della biomedicina.

Oggi siamo tutti connessi a www (world wide web), grazie agli smartphone e ai tablet e computer portatili, ma in Italia resta indietro in termini di alfabetizzazione digitale e persiste il ritardo sulla diffusione della banda ultralarga per i cittadini. Per contro, il mondo dell’università e della ricerca italiana può contare sulla rete GARR, un’infrastruttura di circa 15.000 km di fibra ottica gestita in maniera completamente indipendente dagli operatori commerciali. La velocità di connessione arriva fino a 100 Gbps, ma già si stanno sperimentando soluzioni tecnologiche per garantire collegamenti nell’ordine del Terabit/sec. Connesse a questa rete a banda ultralarga sono oltre 1000 sedi tra università, centri di ricerca, ospedali, musei, biblioteche, scuole e i suoi servizi sono a supporto di grandi iniziative internazionali che trasferiscono ingenti quantità di dati come LHC, Virgo, e-VLBI o Elixir solo per citarne alcune nei campi della fisica, della radioastronomia o della biomedicina.

In fatto di infrastrutture digitali, le università e gli enti di ricerca italiana sono al livello dei Paesi più avanzati e i nostri ricercatori possono competere e collaborare con tutto il mondo anche in quelle aree del Paese solo marginalmente raggiunte dagli operatori commerciali. Secondo gli ultimi studi sullo stato di Internet, l’Italia è ancora ad una velocità media di connessione pari a 7.4 Mbps (fonte: Report Akamai, State of the Internet). Se osserviamo la capacità di accesso delle organizzazioni connesse a GARR, notiamo invece un valore medio di 1.2 Gbps, circa 160 volte superiore. Va inoltre considerato che la stessa velocità è valida sia in download che in upload a differenza delle connessioni domestiche tipicamente ADSL e quindi asimmetriche. Il traffico totale sulla rete della ricerca è pari a 175 Petabyte all’anno, ovvero quasi 500 Terabyte al giorno. La rete italiana dell’università e della ricerca GARR ha permesso alle prime reti informatiche italiane esistenti nel 1986, tutte nate dal mondo della ricerca (CNR,INFN, ENEA) e delle università, di comunicare fra di loro con un linguaggio condiviso. La rete GARR è stata la prima rete telematica diffusa sul territorio nazionale. Basti pensare che il suo numero di registrazione tra le reti di tutto il mondo è 137, rendendola prima in Italia e terza in Europa – per fare un confronto: IBM è al 163 e il Cern al 513. Google o Facebook sono oltre il numero 15.000. GARR non ha finalità di lucro e non è un operatore commerciale ma supporta ad altissimi livelli la ricerca e il lavoro quotidiano di milioni di utenti tra ricercatori, docenti e studenti. Si tratta di una rete della comunità: un patrimonio condiviso. Avere un’infrastruttura proprietaria fatta di fibre e apparati, piuttosto che un servizio in affitto da altri, significa per la comunità della ricerca e dell’istruzione avere la possibilità di crescere adeguatamente nel tempo senza la necessità di effettuare ulteriori costosi investimenti e, allo stesso tempo, poter sperimentare soluzioni tecnologiche sempre più innovative.

da Sorrentino | Apr 18, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, protagonista nel 2013 della prima missione di lunga durata dell’ASI “Volare, è il testimonial di due importanti eventi di divulgazione ed esperienza sullo spazio dedicati ai giovani. Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana è la sede prescelta per l’evento finale della manifestazione Mission X, progetto didattico internazionale sul tema dell’attività fisica e della corretta alimentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come un vero astronauta. E’ il 20 aprile la data fissata per l’accoglienza di oltre 200 ragazzi, chiamati ad attorniare Luca Parmitano.

Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, protagonista nel 2013 della prima missione di lunga durata dell’ASI “Volare, è il testimonial di due importanti eventi di divulgazione ed esperienza sullo spazio dedicati ai giovani. Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana è la sede prescelta per l’evento finale della manifestazione Mission X, progetto didattico internazionale sul tema dell’attività fisica e della corretta alimentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come un vero astronauta. E’ il 20 aprile la data fissata per l’accoglienza di oltre 200 ragazzi, chiamati ad attorniare Luca Parmitano.

Il progetto didattico Mission X riguarda il benessere fisico e l’alimentazione: sappiamo infatti che un corpo sano è indispensabile per essere un esploratore in forma. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato nell’obesità infantile una delle questioni più gravi per la salute pubblica nel 21° secolo: una sana alimentazione e un’attività fisica regolare sono le risposte migliori a questo problema largamente prevenibile. Gli astronauti conoscono l’importanza dell’addestramento fisico per il successo di una missione spaziale, e vogliamo incoraggiare i ragazzi di tutto il mondo a imparare da loro, sebbene con un diverso obiettivo, l’importanza di una vita sana. Le attività di “Mission X – Allenati come un astronauta” includono: Ritorno alla stazione base, Addestramento fisico dell’equipaggio, Una camminata nello spazio, Missione: CONTROLLO!, Salto sulla luna, Esplora e scopri, Astrocorso di agilità, Velocità della luce, L’allenamento di un astronauta in erba, Creazione di un equipaggio, Scaliamo una montagna su Marte, Pianeta che vai, gravità che trovi, Salta sulla bicicletta spaziale e Roll’n Roll spaziale. I moduli didattici di scienze includono Ossa vive, ossa forti, Stazione di idratazione, Energia di un astronauta e Gravità ridotta, pochi grassi.

Giovedì 21 aprile il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, accoglie per la prima volta Luca Parmitano, per ripassare i 166 giorni trascorsi in orbita durante i quali ha partecipato allo svolgimento di 200 esperimenti scientifici e ha effettuato 2 uscite extraveicolari per compiere le necessarie operazioni di manutenzione della stazione spaziale internazionale. Nella stessa circostanza Luca Parmitano si veste da “padrino” virtuale della International Space Apps Challenge di Napoli collegandosi via Skype con l`Università Federico II di Napoli – dove alle 10.30 è in programma la conferenza di presentazione dell’evento. Lo #SpaceApps2016 è il più grande hackathon a livello mondiale, con migliaia di partecipanti in tutti i continenti. Dal 23 al 24 aprile, informatici e programmatori,insieme con appassionati di Spazio, scienziati, designer, artisti, educatori, imprenditori, studenti collaboreranno per 48 ore, con l`obiettivo di produrre soluzioni innovative a sfide globali per la vita sulla Terra e nello Spazio, basandosi su un approccio di problem solving collaborativo e open-source. Napoli fa parte del network globale di città che ospitano l`evento promosso dalla NASA per il secondo anno consecutivo. Le categorie previste per Space Apps Challenge 2016 sono sei: Technology, Aeronautics, Space Station, Solar System, Earth, Journey to Mars.

Spaceappschallenge 2016 coinvolge anche le Università di Roma e Torino. I dettagli dell’hackaton sono disponibili sul sito web: 2016.spaceappschallenge.org

da Sorrentino | Apr 7, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Programmi

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

A Roma l’hackaton è ospitato dalla facoltà di Ingegneria in via Eudossiana 18, Aula 1. A Napoli la sfida spaziale si tiene per il secondo anno consecutivo. Sono annunciati tecnologi, scienziati, designer, artisti, educatori, imprenditori e studenti, chiamati a collaborare per 48 ore per produrre soluzioni innovative a sfide globali per la vita sulla Terra e nello spazio. A Napoli l’evento è co-organizzato dall’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA-CNR) e il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II, in collaborazione con il Consolato Generale USA per il Sud Italia e il Center for Near Space, centro di competenza dell’Italian Institute for the Future, impegnato nello sviluppo del settore privato dell’astronautica civile e in particolare nella regione di spazio compresa tra la stratosfera e l’orbita bassa terrestre

A Torino appuntamento presso I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

da Sorrentino | Mar 31, 2016 | Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

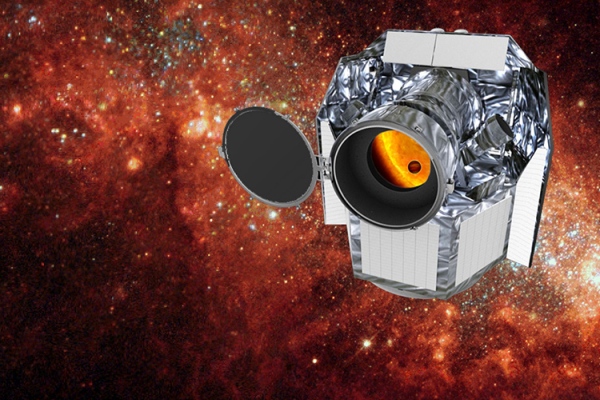

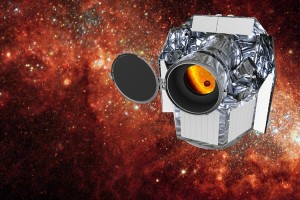

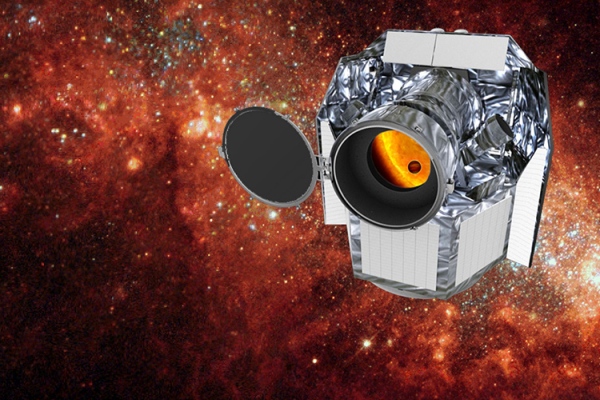

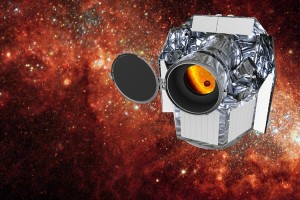

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Nei prossimi sei mesi, i 3000 disegni selezionati saranno miniaturizzati, cioè ridotti di circa mille volte, e impressi su due placche di metallo che voleranno nello spazio su CHEOPS. Il lancio è previsto per la primavera del 2018. Nei disegni, il satellite è spesso rappresentato come una cassa quadrata con l’etichetta CHEOPS, cosa che non è molto lontana dalla realtà. Il satellite di 300 kg è in realtà un prisma a base esagonale che trasporta un telescopio in grado di osservare stelle a noi vicine note per ospitare pianeti.

L’obiettivo scientifico principale di CHEOPS è studiare la struttura di pianeti extrasolari “piccoli”, ovvero quelli che hanno dimensione e massa simili alla Terra e non più grandi di Nettuno, in orbita attorno a stelle a noi vicine. CHEOPS misurerà il diametro dei pianeti osservati. Conoscendo anche la massa, gli scienziati potranno capire se si tratta di un gigante gassoso, come Giove e Saturno, o di un mondo roccioso come la Terra. Questo è un passo importante per trovare pianeti potenzialmente abitabili dove in futuro potrebbero essere rilevati segni di vita. “Sarà una grande emozione per i giovani vincitori sapere il proprio disegno in orbita attorno alla Terra! – dichiara Isabella Pagano dell’INAF di Catania e responsabile scientifico in Italia del progetto. – Dopo il lancio, i ragazzi potranno seguire CHEOPS on line tramite un portale loro dedicato: sarà possibile monitorare l’orbita del satellite, essere informati sul programma scientifico e sui risultati per tutta la durata del progetto. Il nostro intento è suscitare interesse verso il mondo della scienza. Ci auguriamo che questa iniziativa, capace di costruire un legame che dura nel tempo, possa contribuire ad avvicinare i nostri ragazzi alle discipline scientifiche”.

I partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS” sembrano non avere dubbi sul fatto che esista davvero la vita al di là della Terra, ma la loro rappresentazione di eventuali forme di vita differisce notevolmente da quella degli scienziati. Mentre quest’ultimi concordano sulla possibilità che gli esseri umani potrebbero un giorno scoprire forme di vita più semplici, come cellule viventi, da qualche parte su un corpo celeste lontano, i giovani partecipanti immaginano forme di vita con più braccia o gambe e con teste con caratteristiche particolari.

La missione CHEOPS

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

I ricercatori italiani, dell’INAF e di UNIPD, hanno ideato il telescopio di bordo e stanno fornendo supporto all’industria italiana cui ASI ha affidato la realizzazione degli specchi e l’integrazione finale del telescopio. La missione conta inoltre sul contributo dell’ASI Science Data Center per l’archiviazione dei dati.

I disegni possono essere visualizzati su una mappa interattiva dell’Europa sul web.

Link al sito con i disegni: https://cheops.unibe.ch/campaign-cheops-childrens-drawings/

Stefan Hell, Premio Nobel per la Chimica 2014 “per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione”, ha catalizzato la 18esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, di cui è stato insignito nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Castello Giusso di Vico Equense. In questo comune della penisola sorrentina, sede del Museo Mineralogico Campano diretto da Umberto Celentano che ha ideato e istituito il riconoscimento, converge ogni anno il gotha della divulgazione scientifica e culturale. Stefan Hell, direttore del Dipartimento di Nanobiofotonica presso l’Istituto di Chimica Biofisica del Max Planck Institute e professore presso la facoltà di Fisica dell’Università di Heidelberg, è il dodicesimo premio Nobel a ricevere il “Capo d’Orlando”, che annovera tra gli altri insigniti nomi di prestigio come James Watson, Riccardo Giacconi e John Nash. Hell ha condiviso il Nobel 2014 gli americani Eric Betzig e William E. Moerner. Tutti e tre hanno contribuito a superare un limite che si pensava invalicabile della microscopia ottica: la possibilità di ottenere una risoluzione migliore della metà della lunghezza d’onda della luce. Il loro lavoro ha permesso di ottenere microscopi ad altissima risoluzione che vedono cose minuscole, grandi un milionesimo di millimetro.

Stefan Hell, Premio Nobel per la Chimica 2014 “per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione”, ha catalizzato la 18esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, di cui è stato insignito nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Castello Giusso di Vico Equense. In questo comune della penisola sorrentina, sede del Museo Mineralogico Campano diretto da Umberto Celentano che ha ideato e istituito il riconoscimento, converge ogni anno il gotha della divulgazione scientifica e culturale. Stefan Hell, direttore del Dipartimento di Nanobiofotonica presso l’Istituto di Chimica Biofisica del Max Planck Institute e professore presso la facoltà di Fisica dell’Università di Heidelberg, è il dodicesimo premio Nobel a ricevere il “Capo d’Orlando”, che annovera tra gli altri insigniti nomi di prestigio come James Watson, Riccardo Giacconi e John Nash. Hell ha condiviso il Nobel 2014 gli americani Eric Betzig e William E. Moerner. Tutti e tre hanno contribuito a superare un limite che si pensava invalicabile della microscopia ottica: la possibilità di ottenere una risoluzione migliore della metà della lunghezza d’onda della luce. Il loro lavoro ha permesso di ottenere microscopi ad altissima risoluzione che vedono cose minuscole, grandi un milionesimo di millimetro.

La storia delle attività di ricerca condotte dal CERN di Ginevra e legata alla scoperta del bosone di Higgs sono riassunte in un progetto divulgativo, denominato “art@CMS”, in mostra al castello Giusso di Vico Equense dal 30 aprile al 6 maggio 2016, giornata dedicata alla celebrazione del Premio Scientifico Capo d’Orlando che vede tra i destinatari Stefan Hell, Nobel per la chimica 2014. Il progetto “art@CMS” nasce da una idea di Michael Hoch (Vienna), Angelos Alexopoulos (Atene) e Pierluigi Paolucci (Napoli), tre membri dell’esperimento Compact Muon Solenoid del CERN di Ginevra, con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e spiegare a tutti la scoperta del Bosone di Higgs ottenuta dall’esperimento CMS nel 2012. Una installazione resa possibile, dopo l’anteprima al Castel dell’Ovo di Napoli, dal Museo Mineralogico Campano e dal comitato organizzatore del Premio Scientifico Capo d’Orlando, presieduto da Umberto Celentano, in collaborazione con CERN e la sezione napoletana dello INFN.

La storia delle attività di ricerca condotte dal CERN di Ginevra e legata alla scoperta del bosone di Higgs sono riassunte in un progetto divulgativo, denominato “art@CMS”, in mostra al castello Giusso di Vico Equense dal 30 aprile al 6 maggio 2016, giornata dedicata alla celebrazione del Premio Scientifico Capo d’Orlando che vede tra i destinatari Stefan Hell, Nobel per la chimica 2014. Il progetto “art@CMS” nasce da una idea di Michael Hoch (Vienna), Angelos Alexopoulos (Atene) e Pierluigi Paolucci (Napoli), tre membri dell’esperimento Compact Muon Solenoid del CERN di Ginevra, con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e spiegare a tutti la scoperta del Bosone di Higgs ottenuta dall’esperimento CMS nel 2012. Una installazione resa possibile, dopo l’anteprima al Castel dell’Ovo di Napoli, dal Museo Mineralogico Campano e dal comitato organizzatore del Premio Scientifico Capo d’Orlando, presieduto da Umberto Celentano, in collaborazione con CERN e la sezione napoletana dello INFN.

Non solo onde gravitazionali tra Pisa e gli Stati Uniti. Trent’anni prima si è avuto il collegamento tra la sede del Cnuce (Centro nazionale universitario di calcolo elettronico), istituto pisano del Cnr e Roaring Creek, in Pennsylvania. Erano le ore 18 del 30 aprile 1986. E da quel momento, passo dopo passo, il mondo e il modo di comunicare non sarebbero stati più gli stessi. Tutto avvenne attraverso un cavo telefonico della Sip, progenitrice della Tim, la rete Italcable per le comunicazioni internazionali e il centro spaziale del Fucino in Abruzzo che, attraverso il satellite Intelsat IV in orbita geostazionaria sull’Atlantico, fece rimbalzare il segnale verso la Pennsylvania. Erano giorni in cui l’attenzione del mondo era concentrata sul drammatico incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, ma Pisa era collegata alla rete americana Arpanet, che dal 1969 aveva messo in rete le università degli Stati Uniti, e si era evoluta in internet. Al Cnuce lavoravano Stefano Trumpy, direttore, e Luciano Lenzini, l’ideatore del collegamento, il quale aveva preso visione delle potenzialità di internet qualche tempo prima a Londra. Il 1 gennaio 1983 era stato adottato il protocollo Tcp/Ip, ma ci volle un bel po’, più di tre anni, prima di mettere insieme i soggetti che avrebbero permesso a un computer italiano di accedere alla rete internet. Il primo messaggio dall’Italia recitava “ping”; dall’altra sponda risposero semplicemente “ok”.

Non solo onde gravitazionali tra Pisa e gli Stati Uniti. Trent’anni prima si è avuto il collegamento tra la sede del Cnuce (Centro nazionale universitario di calcolo elettronico), istituto pisano del Cnr e Roaring Creek, in Pennsylvania. Erano le ore 18 del 30 aprile 1986. E da quel momento, passo dopo passo, il mondo e il modo di comunicare non sarebbero stati più gli stessi. Tutto avvenne attraverso un cavo telefonico della Sip, progenitrice della Tim, la rete Italcable per le comunicazioni internazionali e il centro spaziale del Fucino in Abruzzo che, attraverso il satellite Intelsat IV in orbita geostazionaria sull’Atlantico, fece rimbalzare il segnale verso la Pennsylvania. Erano giorni in cui l’attenzione del mondo era concentrata sul drammatico incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, ma Pisa era collegata alla rete americana Arpanet, che dal 1969 aveva messo in rete le università degli Stati Uniti, e si era evoluta in internet. Al Cnuce lavoravano Stefano Trumpy, direttore, e Luciano Lenzini, l’ideatore del collegamento, il quale aveva preso visione delle potenzialità di internet qualche tempo prima a Londra. Il 1 gennaio 1983 era stato adottato il protocollo Tcp/Ip, ma ci volle un bel po’, più di tre anni, prima di mettere insieme i soggetti che avrebbero permesso a un computer italiano di accedere alla rete internet. Il primo messaggio dall’Italia recitava “ping”; dall’altra sponda risposero semplicemente “ok”. Oggi siamo tutti connessi a www (world wide web), grazie agli smartphone e ai tablet e computer portatili, ma in Italia resta indietro in termini di alfabetizzazione digitale e persiste il ritardo sulla diffusione della banda ultralarga per i cittadini. Per contro, il mondo dell’università e della ricerca italiana può contare sulla rete GARR, un’infrastruttura di circa 15.000 km di fibra ottica gestita in maniera completamente indipendente dagli operatori commerciali. La velocità di connessione arriva fino a 100 Gbps, ma già si stanno sperimentando soluzioni tecnologiche per garantire collegamenti nell’ordine del Terabit/sec.

Oggi siamo tutti connessi a www (world wide web), grazie agli smartphone e ai tablet e computer portatili, ma in Italia resta indietro in termini di alfabetizzazione digitale e persiste il ritardo sulla diffusione della banda ultralarga per i cittadini. Per contro, il mondo dell’università e della ricerca italiana può contare sulla rete GARR, un’infrastruttura di circa 15.000 km di fibra ottica gestita in maniera completamente indipendente dagli operatori commerciali. La velocità di connessione arriva fino a 100 Gbps, ma già si stanno sperimentando soluzioni tecnologiche per garantire collegamenti nell’ordine del Terabit/sec.

Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, protagonista nel 2013 della prima missione di lunga durata dell’ASI “Volare, è il testimonial di due importanti eventi di divulgazione ed esperienza sullo spazio dedicati ai giovani. Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana è la sede prescelta per l’evento finale della manifestazione Mission X, progetto didattico internazionale sul tema dell’attività fisica e della corretta alimentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come un vero astronauta. E’ il 20 aprile la data fissata per l’accoglienza di oltre 200 ragazzi, chiamati ad attorniare Luca Parmitano.

Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare, protagonista nel 2013 della prima missione di lunga durata dell’ASI “Volare, è il testimonial di due importanti eventi di divulgazione ed esperienza sullo spazio dedicati ai giovani. Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana è la sede prescelta per l’evento finale della manifestazione Mission X, progetto didattico internazionale sul tema dell’attività fisica e della corretta alimentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come un vero astronauta. E’ il 20 aprile la data fissata per l’accoglienza di oltre 200 ragazzi, chiamati ad attorniare Luca Parmitano.

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

Napoli, Roma e Torino. Tre città italiane tra le 170 coinvolte in tutto il mondo per la nuova edizione dell’ hackathon NASA SpaceApps Challenge, il programma NASA d’incubazione per soluzioni innovative e open-source, che si svolge il 23 e 24 Aprile 2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le categorie e a tutte le età: sviluppatori, disegnatori, imprenditori, ingegneri, studenti di ogni grado, e semplici appassionati di scienza e tecnologia. Ognuno può contribuire con la propria idea a risolvere le challenges, ma è essenziale che almeno uno dei componenti del team abbia una buona conoscenza dell’inglese. Tutte le informazioni sulle challenges sono in inglese e il progetto finale deve essere presentato in inglese sia per la selezione locale che per quella globale. Localmente vengono assegnati 3 premi. Le sfide sono state approvate dal legal tema della NASA e sono riferite a 6 aree: Aeronautics; Space Station; Solar System; Technology; Earth; Journey to Mars –

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Stelle, pianeti, razzi, satelliti e alieni. Sono alcune delle fantasie che hanno caratterizzato i disegni realizzati, in Italia e in Europa, dai giovani partecipanti alla campagna “Manda il tuo disegno nello spazio con CHEOPS”. 3000 disegni, infatti, voleranno nello spazio con CHEOPS, il telescopio spaziale costruito dall’ESA e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova. I vincitori italiani sono 266 tra gli oltre 900 disegni ricevuti dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della campagna. Al concorso sono stati invitati a partecipare ragazzi dagli 8 ai 14 anni. CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – è una missione destinata allo studio dei pianeti extrasolari. Il telescopio spaziale avrà il compito di misurare con altissima precisione la luminosità di un campione di stelle per le quali è già nota la presenza di pianeti e riuscirà a registrare la piccola variazione dovuta al transito del pianeta davanti alla stella madre. Questa misura permette di calcolare con grande accuratezza la dimensione del pianeta, parametro molto importante perché, insieme alla massa che si misura da osservazioni con telescopi a terra, consente agli astronomi di definire la struttura interna del pianeta. Un’informazione decisiva per capire come i pianeti si siano formati e, più in generale, come siano fatti i sistemi planetari al di fuori del nostro.