da Sorrentino | Set 28, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

I visitatori avranno la possibilità di immergersi nella suggestiva dimensione della realtà virtuale. L’Osservatorio Astronomico di Padova, in collaborazione con le Agenzie Spaziali Italiana e Europea, propone il viaggio verso Mercurio, anteprima di quello che nell’ottobre 2018 sarà intrapreso dalla sonda BepiColombo con l’obiettivo di esplorare il pianeta più vicino al Sole. Immersi in un video tridimensionale si potrà osservare la sonda comporsi pezzo per pezzo, per poi viaggiare a volo d’uccello sopra la superficie di Mercurio. Italian Mars Society allestisce la piattaforma V-Mars che rende possibile vivere in prima persona l’esplorazione umana di Marte, muoversi sulla superficie del Pianeta Rosso e all’interno dei moduli di una base marziana. Un’esperienza coinvolgente che avviene attraverso apposite postazioni studiate per rendere quanto più realistico l’ambiente 3D. Alla frontiera di Marte sono ispirati i laboratori proposti dall’ITIS Paleocapa di Bergamo, con la fedele ricostruzione in scala 1:1 del rover Exomars che l’Agenzia Spaziale conta di fare atterrare sul Pianeta Rosso nel 2020, e dall’Associazione per l’insegnamento della fisica di Settimo Torinese con “Ad Martem”, in collaborazione con Ottobrescienza e Thales Alenia Space, che permette di capire cosa accade al corpo umano quando si lascia l’atmosfera terrestre e quali sono le condizioni da affrontare durante le lunghe missioni nello spazio. Infine, per i visitatori più piccoli di BergamoScienza, dall’Inaf di Brera ecco “I pianeti di Martina Tremenda”, racconto di una dodicenne curiosa che saltella di pianeta in pianeta, alla scoperta dei pianeti extrasolari, esplorandone alcuni e cercando di capire quale tipo di vita aliena potrebbero ospitare.

Le conferenze a tema spaziale

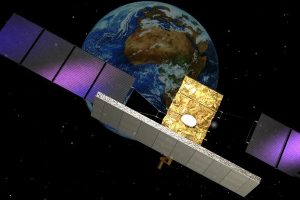

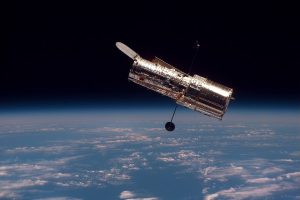

Tre gli appuntamenti con le conferenze a tema spaziale nel calendario di BergamoScienza 2017, tutti di scena al Teatro Donizetti. Il primo alle ore 15 di sabato 7 ottobre, con Matthew Greenhouse, del Goddard Space Flight Center della NASA, il quale parlerà dei nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope, successore del telescopio orbitale Hubble, che sarà lanciato nell’autunno 2018 e permetterà di guardare ancora più lontano e indietro nel tempo, fino alle prime fasi dell’universo. Domenica 8 ottobre, alle 11:30, l’astrofisica Patrizia Caraveo dell’INAF svelerà gli oggetti cosmici studiati attraverso l’emissione X e gamma e che, grazie ai dati raccolti da telescopi come XMM-Newton, Integral, Swift, Agile e Fermi, possiamo osservare classificandoli come veri e propri mostri del cosmo, i più potenti acceleratori di particelle dell’Universo. Venerdì 13 mattina, alle 9, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e Franco Ongaro dell’Agenzia Spaziale Europea, parleranno del futuro dell’esplorazione spaziale che porta a chiedersi se, con i fondi ulteriormente ridotti, la NASA e le altre agenzie spaziali sceglieranno di puntare su Luna o Marte, e se l’eventuale orientamento a stabilire una colonia sul nostro satellite naturale potrebbe precluderci, almeno nel breve periodo, di mettere piede sul Pianeta Rosso, e viceversa.

(immagine Cernan – credit: NASA)

da Sorrentino | Set 21, 2017 | Geologia, Primo Piano, Servizi Satellitari

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

“I vuoti delle fratture vengono riempiti di conseguenza dai fluidi circostanti che, in condizioni geologiche e idrogeologiche favorevoli, possono determinare una migrazione dei fluidi più superficiali. Per poter imputare il segnale misurato alla fase preparatoria del terremoto è stato necessario, quindi, escludere le ulteriori cause che avrebbero potuto influenzare lo spostamento della superficie topografica”, prosegue Moro. La ricerca ha richiesto un approccio multidisciplinare e l’uso esteso di tecniche interferometriche satellitari applicate a immagini radar InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), atte a misurare le deformazioni della superficie terrestre (elaborate in collaborazione con TRE ALTAMIRA s.r.l. e-GEOS e GAMMA Remote Sensing Research and Consulting). “Il segnale rilevato è stato interpretato grazie alle conoscenze geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismologiche acquisite per l’area a seguito del terremoto aquilano”, aggiunge il ricercatore. “Da qui l’idea di applicare e verificare tale ricerca a forti terremoti già avvenuti in contesti tettonici e geologici diversi, per constatare se il fenomeno potrà essere osservato e misurato in maniera analoga. Solo così l’osservazione dell’andamento nel tempo delle deformazioni, in zone sismicamente attive, potrebbe in un prossimo futuro rappresentare un utile strumento di previsione di eventi sismici con successiva attivazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico”.

da Sorrentino | Set 12, 2017 | Astronomia, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

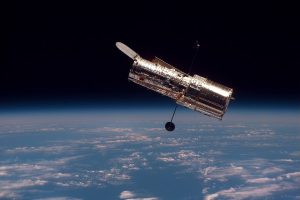

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

da Sorrentino | Ago 31, 2017 | Astronomia, Fisica, Primo Piano

Marco Raveri, 30 anni, ricercatore al Kavli Institute for Cosmological Physics di Chicago, è coautore di uno studio pubblicato su Nature Astronomy, secondo cui l’espansione dell’universo, nel corso di miliardi di anni, potrebbe aver modificato andamento, partendo a passo lento e poi accelerando, per effetto di un fenomeno che potrebbe essere imputabile all’azione di una dark energy “dinamica”. Laureato in fisica a Padova e con un dottorato alla Sissa di Trieste, Raveri firma il lavoro dopo Gong-Bo Zhao, della Chinese Academy of Sciences e University of Portsmouth in Inghilterra. Un risultato prestigioso, di cui dà notizia l’INAF, che lo ha intervistato. La mitica H0 (si legge ‘acca zero’), ovvero la costante di Hubble, rende conto dell’espansione dell’universo e ci dice a che velocità si allontanano le galassie l’una dall’altra in base alla loro distanza reciproca, consentendoci così di misurare, tramite il redshift, quanto una sorgente è lontana da noi, e dunque quanto è “antica” la sua luce. In 13 miliardi di anni la costante di Hubble è passata dal valore 67 a 73, una variazione non piccola.Ora salta fuori che la costante di Hubble potrebbe essere ballerina. L’ipotesi avanzata nello studio pubblicato su Nature Astronomy (dal titolo “Dynamical dark energy in light of the latest observations”), propone che la deriva nel tempo della costante di Hubble sia dovuta alla dinamicità dell’energia oscura. Ecco quanto spiega Raveri in una intervista a Media INAF.

Raveri, dunque la costante di Hubble è in crisi. O meglio, sembra essere in crisi la sua “costanza”. Cosa sta accadendo?

«Una delle constatazioni da cui parte il nostro lavoro è che diversi esperimenti misurano diversi valori dello stesso parametro che descrive l’espansione del nostro universo, la costante di Hubble, appunto. Da una parte misure dell’espansione dell’universo vicino a noi, quelle dello Hubble Space Telescope e di altri telescopi, indicano che la costante di Hubble ha un valore di circa 73 km/s/Mpc [km al secondo per megaparsec, ndr], con un margine di errore minore dell’uno per cento. Dall’altra parte le osservazioni del fondo cosmico di microonde (Cmb) del satellite Planck indicano indirettamente che la costante di Hubble ha un valore di circa 67.8 (± 1.3 per cento) km/s/Mpc».

Da cosa può dipendere?

«Il Cmb misura l’espansione dell’universo circa 300mila anni dopo il big bang, mentre le misure dirette della costante di Hubble ce ne danno una stima oggi, approssimativamente 13 miliardi di anni dopo. Per poter confrontare queste due misure dell’espansione dell’universo bisogna capire cosa implicano l’una per l’altra, in maniera simile al confrontare la dimensione di due oggetti, uno vicino e uno lontano. Il Cmb gioca il ruolo dell’oggetto più lontano, e per confrontarlo con misure vicine dobbiamo predire, in base ad una misura dell’espansione dell’universo 300mila anni dopo il big bang, cosa questo implica oggi. Durante i miliardi di anni che separano i tempi di queste due misure, l’espansione dell’universo ha cambiato ritmo, passando da decelerata ad accelerata, e questo fenomeno è imputato all’azione della dark energy».

Qual è la vostra ipotesi? La dark energy varierebbe solo nel tempo o anche nello spazio?

«Nei modelli che stiamo considerando la dark energy varia nel tempo e nello spazio. Le variazioni nello spazio, che potrebbero essere indirettamente rilevate da survey di galassie, sono però, nei modelli che studiamo, molto piccole e non rilevabili».

Se la dark energy ha un andamento dinamico, come suggerite, allora la tensione fra stime differenti, come quelle di Hubble e Planck, si allenterebbe?

«Nel nostro lavoro stiamo già assumendo che entrambi gli esperimenti abbiano ragione, che non ci siano contaminazioni dovute ad effetti sistematici, conosciuti o sconosciuti, che alterano i loro risultati. Cambiando l’evoluzione temporale della dark energy cambiamo il modo in cui queste due misure vengono confrontate fra di loro, migliorando il risultato di questo confronto».

Nel vostro articolo suggerite che Desi, il Dark Energy Spectroscopic Instrument che dovrebbe entrare in funzione l’anno prossimo in Arizona, possa contribuire a risolvere il problema. Che cos’ha di diverso rispetto ai telescopi attuali?

«Abbiamo considerato Desi come archetipo di un survey di galassie della prossima generazione. Rispetto ai telescopi attuali ci si aspetta che questi strumenti siano in grado di rilevare un numero maggiore di galassie misurandone la distanza da noi con grande precisione. Questo permetterà di studiare l’espansione dell’universo fornendo una misura precisa delle Baryon Acoustic Oscillations (Bao) che sono impresse nel pattern del clustering delle galassie. Una simile sensibilità, se non migliore, è attesa da survey come Euclid e Ska, ma lo studio per capire precisamente quando queste osservazioni possano contribuire è in corso».

da Sorrentino | Ago 29, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Recensioni, Stazione Spaziale

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana. Insieme all’astronauta, al quale è stato dato modo di visionare il filmato durante la sua permanenza nello spazio, coinvolti nel collegamento Alessandra Bonavina, regista e produttrice del documentario, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’astronauta ESA Roberto Vittori, il portavoce dell’Agenzia Spaziale Italiana Andrea Zanini, il Capo del Cabinet dell’Agenzia Spaziale Europea, Elena Grifoni-Winters.

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana. Insieme all’astronauta, al quale è stato dato modo di visionare il filmato durante la sua permanenza nello spazio, coinvolti nel collegamento Alessandra Bonavina, regista e produttrice del documentario, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’astronauta ESA Roberto Vittori, il portavoce dell’Agenzia Spaziale Italiana Andrea Zanini, il Capo del Cabinet dell’Agenzia Spaziale Europea, Elena Grifoni-Winters.

Expedition è un Docufilm che si propone di raccontare le difficoltà, le sfide presenti e future e i retroscena della missione spaziale Expedition 52/53, con vantaggi e ripercussioni sugli aspetti più direttamente legati al benessere futuro dell’uomo. L’astronauta Paolo Nespoli apre le porte di questa casa comune dello spazio per condurci dietro le quinte di “Expedition”. La possibilità di documentare le varie fasi dell’addestramento, dall’esercitazione nei simulatori, l’addestramento aereo, gli esperimenti, il lavori degli addestratori e di tutti i professionisti che contribuiscono all’organizzazione della missione, si sono rivelati utili al fine di ricostruire fedelmente la realtà di quello che c’è dietro una missione spaziale oltre a testimoniare l’importante lavoro e la cooperazione tra le Agenzie Spaziali dei diversi Paesi che hanno permesso all’uomo di andare nello spazio per esplorare, conoscere e imparare cose importanti per migliorare la vita sulla Terra ma è anche un passo avanti verso una sfida più ambiziosa, una missione umana su Marte. Il Docufilm è prodotto da Omnia Gold Studios Production, per la regia di Alessandra Bonavina, con il sostegno e patrocinio delle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, e in collaborazione con NASA e RKA (Agenzia Spaziale Russa)

(nella foto: Paolo Nespoli con Alessandra Bonavina, regista e produttrice del documentario – credit: Omnia Gold Studios Production)

da Sorrentino | Ago 27, 2017 | Geologia, Primo Piano, Servizi Satellitari

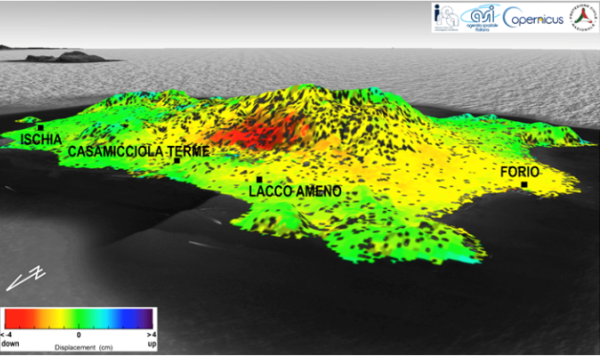

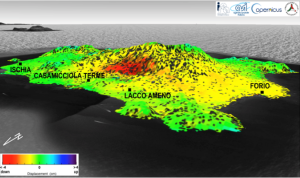

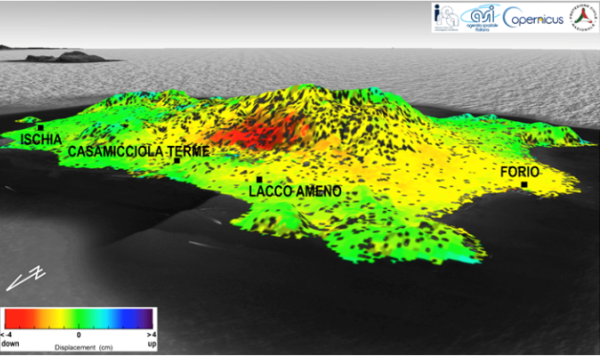

A seguito del terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, i ricercatori del CNR-IREA hanno misurato i movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei Sentinel-1 e italiani COSMO-SkyMed, evidenziando un abbassamento del suolo con un valore massimo di circa 4 centimetri localizzato in un’area a ridosso di Casamicciola Terme. Nell’emergenza post terremoto il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), fin dalle primissime ore dopo il sisma, ha attivato il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) di Napoli, in qualità di centro di competenza nel settore dell’elaborazione dei dati radar satellitari, per un’analisi volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti al sisma. Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, e quelli della costellazione italiana COSMO-SkyMed, dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – centro di competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari – e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR-IREA ha misurato con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale. Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima dell’evento con immagini successive al sisma, di rilevare deformazioni della superficie del suolo con accuratezza centimetrica. In particolare, è stato evidenziato un abbassamento del suolo fino ad un massimo di 4 centimenti in un’area a ridosso di Casamicciola Terme, la più colpita dai crolli. La mappa dei movimenti verticali del suolo, in vista 3D, è mostrata nella figura allegata, in cui al colore rosso corrisponde la zona che ha subito il maggiore abbassamento. Si segnala che ottenere in tempi brevi un quadro sinottico delle deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da un sisma nell’area epicentrale rappresenta uno degli obiettivi del Dipartimento della Protezione Civile, durante un’emergenza sismica. In questo caso specifico i risultati ottenuti sono frutto della lunga e consolidata collaborazione fra il Dipartimento e i propri Centri di Competenza – in questo caso CNR-IREA e ASI. Sulla base delle loro competenze, questi centri supportano il DPC nell’utilizzo dei dati e delle informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ forniti dagli altri Centri di Competenza. Quest’attività ha permesso lo sviluppo di prodotti, metodi e procedure che hanno migliorato le capacità del Servizio Nazionale della Protezione Civile nella risposta all’emergenza.

A seguito del terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, i ricercatori del CNR-IREA hanno misurato i movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei Sentinel-1 e italiani COSMO-SkyMed, evidenziando un abbassamento del suolo con un valore massimo di circa 4 centimetri localizzato in un’area a ridosso di Casamicciola Terme. Nell’emergenza post terremoto il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), fin dalle primissime ore dopo il sisma, ha attivato il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) di Napoli, in qualità di centro di competenza nel settore dell’elaborazione dei dati radar satellitari, per un’analisi volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti al sisma. Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, e quelli della costellazione italiana COSMO-SkyMed, dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – centro di competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari – e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR-IREA ha misurato con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale. Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima dell’evento con immagini successive al sisma, di rilevare deformazioni della superficie del suolo con accuratezza centimetrica. In particolare, è stato evidenziato un abbassamento del suolo fino ad un massimo di 4 centimenti in un’area a ridosso di Casamicciola Terme, la più colpita dai crolli. La mappa dei movimenti verticali del suolo, in vista 3D, è mostrata nella figura allegata, in cui al colore rosso corrisponde la zona che ha subito il maggiore abbassamento. Si segnala che ottenere in tempi brevi un quadro sinottico delle deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da un sisma nell’area epicentrale rappresenta uno degli obiettivi del Dipartimento della Protezione Civile, durante un’emergenza sismica. In questo caso specifico i risultati ottenuti sono frutto della lunga e consolidata collaborazione fra il Dipartimento e i propri Centri di Competenza – in questo caso CNR-IREA e ASI. Sulla base delle loro competenze, questi centri supportano il DPC nell’utilizzo dei dati e delle informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ forniti dagli altri Centri di Competenza. Quest’attività ha permesso lo sviluppo di prodotti, metodi e procedure che hanno migliorato le capacità del Servizio Nazionale della Protezione Civile nella risposta all’emergenza.

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

L’immagine di Eugene Cernan, comandante della missione Apollo 17 e ultimo uomo a lasciare il suolo lunare nel dicembre 1972, ripreso accanto alla bandiera americana con la Terra in lontananza dal collega Harrison Schmitt, accompagna il riassunto per immagini delle tappe più emblematiche dei primi 60 dell’era spaziale, iniziata il 4 ottobre 1957 con il lancio del satellite sovietico Sputnik. “La conquista dello Spazio”, racconto fotografico curato da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico e aerospaziale e vicepresidente di Italian Mars Society, è una delle proposte ospitate dalla Gamec, Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, promossa a polo dei laboratori spaziali della XV edizione di BergamoScienza (1-15 ottobre 2017). L’altra proposta multimediale è rappresentata dal filmato della missione Cassini, conclusasi il 15 settembre 2017 dopo vent’anni di esplorazione del sistema del pianeta Saturno, dei suoi anelli e satelliti naturali condotta con il contributo della tecnologia italiana, e che è stato durato da Enrico Flamini, direttore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Fiorella Coliolo (nota per essere la curatrice della mostra “Space Girls, Space Women”).

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

I dati satellitari, utilizzati per una ricerca iniziata nel 2011, hanno permesso di identificare una deformazione della superficie topografica (subsidenza) di circa 15 mm, all’interno di due bacini in prossimità dell’area epicentrale del terremoto dell’Aquila del 2009, legata probabilmente alla fase preparatoria del terremoto. La ricerca, durata circa 6 anni, è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila La previsione dei terremoti è un traguardo ancora lontano dall’essere raggiunto, tuttavia un importante contributo potrebbe arrivare dalle tecniche interferometriche satellitari, in grado di misurare le deformazioni della superficie terrestre e fornire informazioni utili sulla probabilità di accadimento di un evento sismico in una determinata zona. “La deformazione osservata prima del terremoto”, spiega Marco Moro, ricercatore INGV e primo autore del lavoro, “è stata indotta dal cedimento di alcuni livelli stratigrafici, causato dal progressivo abbassamento delle falde acquifere superficiali, determinato, a sua volta, dalla migrazione dei fluidi in profondità”. E’, infatti, noto in letteratura che, prima di un evento sismico, le rocce presenti nel volume della zona ipocentrale (volume focale) sono soggette ad uno sforzo di taglio, con conseguente formazione di fratture.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60. Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana.

L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione VITA, è l’ospite d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film documentario Expedition, dedicato allo spazio e alla preparazione di una missione spaziale umana. Narratore di questo viaggio dietro le quinte della missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana è proprio Nespoli, in collegamento da 400 km di quota con la laguna al Lido di Venezia mercoledì 6 settembre alle 17:00 ora italiana.

A seguito del terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, i ricercatori del CNR-IREA hanno misurato i movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei Sentinel-1 e italiani COSMO-SkyMed, evidenziando un abbassamento del suolo con un valore massimo di circa 4 centimetri localizzato in un’area a ridosso di Casamicciola Terme. Nell’emergenza post terremoto il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), fin dalle primissime ore dopo il sisma, ha attivato il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) di Napoli, in qualità di centro di competenza nel settore dell’elaborazione dei dati radar satellitari, per un’analisi volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti al sisma. Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, e quelli della costellazione italiana COSMO-SkyMed, dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – centro di competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari – e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR-IREA ha misurato con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale. Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima dell’evento con immagini successive al sisma, di rilevare deformazioni della superficie del suolo con accuratezza centimetrica. In particolare, è stato evidenziato un abbassamento del suolo fino ad un massimo di 4 centimenti in un’area a ridosso di Casamicciola Terme, la più colpita dai crolli. La mappa dei movimenti verticali del suolo, in vista 3D, è mostrata nella figura allegata, in cui al colore rosso corrisponde la zona che ha subito il maggiore abbassamento. Si segnala che ottenere in tempi brevi un quadro sinottico delle deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da un sisma nell’area epicentrale rappresenta uno degli obiettivi del Dipartimento della Protezione Civile, durante un’emergenza sismica. In questo caso specifico i risultati ottenuti sono frutto della lunga e consolidata collaborazione fra il Dipartimento e i propri Centri di Competenza – in questo caso CNR-IREA e ASI. Sulla base delle loro competenze, questi centri supportano il DPC nell’utilizzo dei dati e delle informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ forniti dagli altri Centri di Competenza. Quest’attività ha permesso lo sviluppo di prodotti, metodi e procedure che hanno migliorato le capacità del Servizio Nazionale della Protezione Civile nella risposta all’emergenza.

A seguito del terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, i ricercatori del CNR-IREA hanno misurato i movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei Sentinel-1 e italiani COSMO-SkyMed, evidenziando un abbassamento del suolo con un valore massimo di circa 4 centimetri localizzato in un’area a ridosso di Casamicciola Terme. Nell’emergenza post terremoto il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), fin dalle primissime ore dopo il sisma, ha attivato il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) di Napoli, in qualità di centro di competenza nel settore dell’elaborazione dei dati radar satellitari, per un’analisi volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti al sisma. Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, e quelli della costellazione italiana COSMO-SkyMed, dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – centro di competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari – e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR-IREA ha misurato con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale. Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima dell’evento con immagini successive al sisma, di rilevare deformazioni della superficie del suolo con accuratezza centimetrica. In particolare, è stato evidenziato un abbassamento del suolo fino ad un massimo di 4 centimenti in un’area a ridosso di Casamicciola Terme, la più colpita dai crolli. La mappa dei movimenti verticali del suolo, in vista 3D, è mostrata nella figura allegata, in cui al colore rosso corrisponde la zona che ha subito il maggiore abbassamento. Si segnala che ottenere in tempi brevi un quadro sinottico delle deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da un sisma nell’area epicentrale rappresenta uno degli obiettivi del Dipartimento della Protezione Civile, durante un’emergenza sismica. In questo caso specifico i risultati ottenuti sono frutto della lunga e consolidata collaborazione fra il Dipartimento e i propri Centri di Competenza – in questo caso CNR-IREA e ASI. Sulla base delle loro competenze, questi centri supportano il DPC nell’utilizzo dei dati e delle informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ forniti dagli altri Centri di Competenza. Quest’attività ha permesso lo sviluppo di prodotti, metodi e procedure che hanno migliorato le capacità del Servizio Nazionale della Protezione Civile nella risposta all’emergenza.