da Sorrentino | Apr 10, 2019 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Industria, Politica Spaziale, Primo Piano

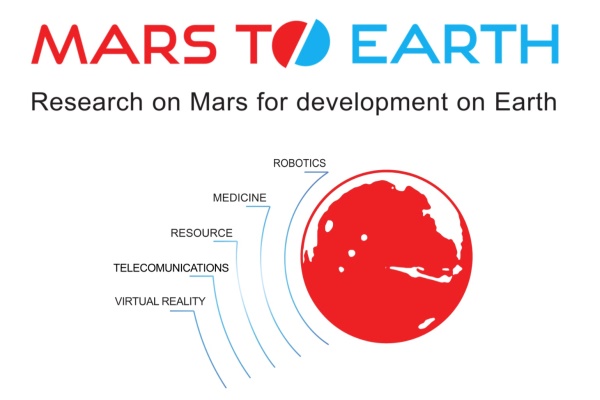

Nei giorni 11 e 12 aprile in programma a Milano la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth” dedicata allo sviluppo e alle ricadute industriali e civili delle tecnologie volte all’esplorazione di Marte e in generale alla crescita della Space Economy sul territorio lombardo. La conferenza, ospitata nell’auditorium Giorgio Gaber del Pirellone, è promossa da Mars Planet in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio delle Agenzie Spaziali Italiana e Europea, della Federazione Internazionale di Astronautica e di Fast (federazione associazioni scientifiche e tecniche) di Milano.

In programma gli interventi di Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale tedesca (DLR), Thales Alenia Space, MIT di Boston, Aeronautica Militare Italiana, Università di Chieti e Politecnico di Torini, e di una serie di società attive nel settore spaziale quali le italiane Argotec, Kayser Italia, Trans-Tech, la statunitense 4th PLANET LOGISTICS, la londinese Xtend Design, la francese SpaceMedex, l’olandese SEMiLLA IPSTAR/MELiSSA. La sessione pomeridiana di venerdì 12 sarà dedicata ai programmi di studio e ricerca condotti da team universitari italiani e alla consegna dei “Mars to Earth Awards”.

Parte ancora una volta dalla Lombardia la sfida verso il futuro dell’esplorazione spaziale, che si accompagna a nuovi brevetti e soluzioni multidisciplinari traducibili in prodotti innovativi destinati a trovare pratica utilizzazione nella quotidianità. Protagonisti di questo futuro fatto di innovazione tecnologica sono le imprese, anche di piccole dimensioni, in grado o che vogliano ritagliarsi un ruolo nel comparto spaziale, dove per ogni euro investito ne rende fino a cinque. Tra le testimonianze della due giorni ci sarà quella della MegSat, divisione spaziale del gruppo Meggiorin di Brescia, che proprio vent’anni fa, il 28 aprile 1999, mandava in orbita il primo satellite privato.

da Sorrentino | Gen 17, 2019 | Biologia, Missioni, Primo Piano, Programmi

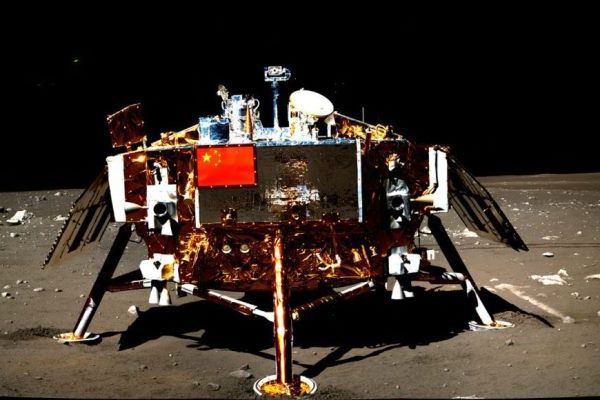

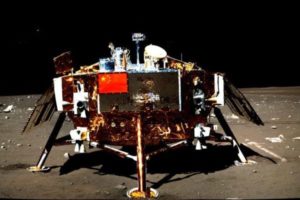

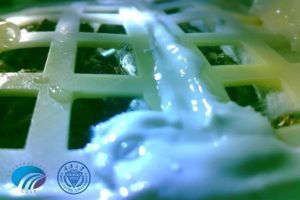

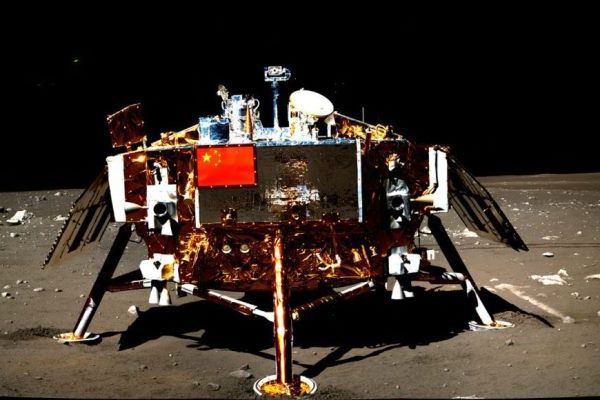

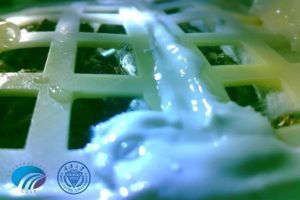

L’annuncio del germoglio di cotone sviluppatosi nella biosfera allestita all’interno della sonda cinese Chang’e-4, allunata il 3 gennaio 2019 sulla fascia nascosta del nostro satellite naturale nei pressi del cratere Von Karman, aveva fatto nascere congetture le più disparate, nonostante la chiarezza degli obiettivi. Poi il successivo annuncio, da parte dei responsabili di questo primo esperimento biologico extraplanetario, della morte dello stesso germoglio a causa della esposizione alla drastica escursione termica che ha sottoposto il contenitore in alluminio con i campioni biologici a -52 gradi di temperatura. Ideato per mantenere l’atmosfera del piccolo laboratorio a una temperatura compresa tra 1 e 30 gradi sopra lo zero Celsius, l’involucro protettivo non è bastato a contrastare la fredda notte lunare che fa precipitare la temperatura esterna sulla superficie selenita a -180 gradi. Tuttavia, sarebbe sbagliato dichiarare fallito l’esperimento durato 213 ore. Dei campioni biologici inseriti nella piccola biosfera all’interno della sonda, comprendenti anche colza, patata e arabidopsis, lieviti e uova dei moscerini della frutta, solo i semi di cotone hanno cominciato a crescere. Un test servito a dimostrare che in un ambiente termicamente protetto è possibile attivare i meccanismi biologici che sulla Terra danno normalmente frutti. Con la consapevolezza che la tecnologia basata sul controllo termico passivo dovrà evolvere ulteriormente per garantire la sopravvivenza di campioni biologici. Un passaggio decisivo per impostare forme di coltivazione di tipo orticolo su Luna e Marte.

da Sorrentino | Gen 15, 2019 | Biologia, Missioni, Primo Piano, Programmi

Per la prima volta nella storia dell’umanità, un seme di cotone sta germogliando sulla Luna. Le foto provenienti dalla biosfera a bordo della sonda cinese Chang’e-4 mostrano che i semi di cotone stanno crescendo bene e ci si aspetta che presto produrranno le prime foglie verdi. C’è entusiasmo tra i ricercatori cinesi della Chongqing University che hanno allestito l’esperimento, il primo di natura biologica sulla superficie del nostro satellite naturale. Le foto scattate dalla telecamera interna a bordo della sonda Chang’e-4, posatasi il 3 gennaio scorso sulla superficie della faccia nascosta della Luna, mostrano che i semi di cotone sono germogliati. Il germoglio continuerà a crescere e ci si aspetta che presto produrrà la sua prima foglia verde. I campioni di organismi presenti all’interno del carico biologico sono costituiti da semi di cotone, patate, arabidopsis (genere di piante angiosperme detta arabetta comune), colza, crisalidi e lieviti. Da tenere conto che gli organismi contenuti nella biosfera sono sottoposti a condizioni ambientali estreme, dalla bassa gravità all’esposizione alle radiazioni cosmiche fino alla forte escursione termica. Il test cinese rappresenta il primo passo per organizzare serre in habitat extraterrestri, lunari e marziani, in cui produrre cibo per gli astronauti, riducendo la quantità dei rifornimenti provenienti dalla Terra.

Per la prima volta nella storia dell’umanità, un seme di cotone sta germogliando sulla Luna. Le foto provenienti dalla biosfera a bordo della sonda cinese Chang’e-4 mostrano che i semi di cotone stanno crescendo bene e ci si aspetta che presto produrranno le prime foglie verdi. C’è entusiasmo tra i ricercatori cinesi della Chongqing University che hanno allestito l’esperimento, il primo di natura biologica sulla superficie del nostro satellite naturale. Le foto scattate dalla telecamera interna a bordo della sonda Chang’e-4, posatasi il 3 gennaio scorso sulla superficie della faccia nascosta della Luna, mostrano che i semi di cotone sono germogliati. Il germoglio continuerà a crescere e ci si aspetta che presto produrrà la sua prima foglia verde. I campioni di organismi presenti all’interno del carico biologico sono costituiti da semi di cotone, patate, arabidopsis (genere di piante angiosperme detta arabetta comune), colza, crisalidi e lieviti. Da tenere conto che gli organismi contenuti nella biosfera sono sottoposti a condizioni ambientali estreme, dalla bassa gravità all’esposizione alle radiazioni cosmiche fino alla forte escursione termica. Il test cinese rappresenta il primo passo per organizzare serre in habitat extraterrestri, lunari e marziani, in cui produrre cibo per gli astronauti, riducendo la quantità dei rifornimenti provenienti dalla Terra.

(Crediti: Chinese Lunar Exploration Program, Chongqing University)

da Sorrentino | Gen 10, 2019 | Ambiente, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

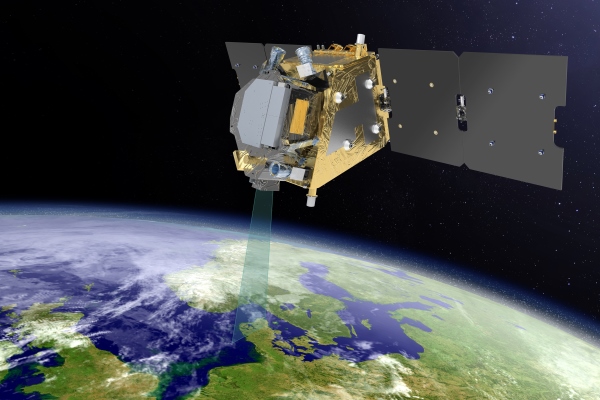

East Asia

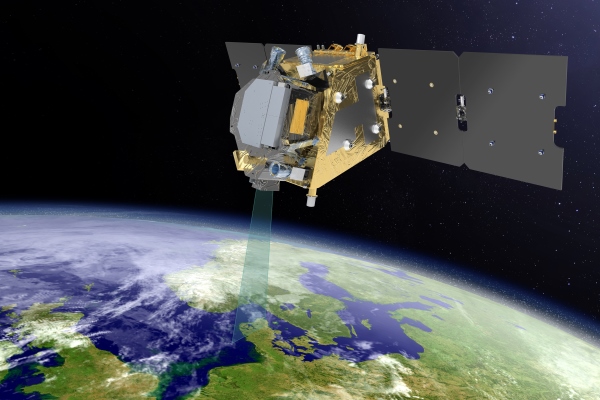

Thales Alenia Space ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX), ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023. FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di quantificare l’attività di fotosintesi. Lo strumento FLORIS sviluppato da Leonardo è uno spettrometro a immagini ad alta risoluzione che opera nel campo spettrale 500-880 nm. Leonardo è a capo di un consorzio di industrie europee, il cui partner principale è OHB System AG, per la progettazione, produzione e qualifica dello spettrometro. Lo strumento della missione FLEX rileverà da circa 800 km di quota la luce emessa dalle piante scomponendola nei suoi diversi colori. In questo modo sarà possibile stabilire con precisione assoluta l’intensità della “fluorescenza”, ovvero il tenue bagliore rossastro emesso durante la fotosintesi clorofilliana e impercettibile all’occhio nudo, indice diretto dello stato di salute della vegetazione, componente fondamentale degli ecosistemi con funzioni essenziali per il mantenimento della vita sul nostro pianeta. La fotosintesi clorofilliana, attraverso cui, per effetto dei raggi solari, si ha la conversione dell’anidride carbonica dell’atmosfera in carboidrati ricchi di energia e in ossigeno atmosferico, è uno dei processi più importanti sulla Terra da cui dipende la vita. Le informazioni provenienti da FLEX miglioreranno la nostra comprensione sul passaggio del carbonio dalle piante all’atmosfera e sul ruolo della fotosintesi nei cicli del carbonio e dell’acqua. Ma soprattutto i dati raccolti da FLEX ci forniranno una migliore comprensione dello stato di salute delle piante, aspetto particolarmente importante in un contesto in cui la popolazione terrestre in crescita ha un fabbisogno sempre maggiore di alimenti per sé e per gli animali. Il satellite FLEX orbiterà in coppia con uno dei satelliti Sentinel-3 (parte del programma europeo Copernicus), anch’essi realizzati da Thales Alenia Space. Il satellite sfrutterà i sensori ottici e termici di Sentinel-3 per fornire un pacchetto integrato di misure per valutare la salute delle piante. FLEX verrà lanciato in orbita da un lanciatore leggero Vega, sarà posizionato in un’orbita eliosincrona a un’altitudine di 815 km, con una latenza attesa di 24 ore per i prodotti di Livello 1. Thales Alenia Space è prime contractor del programma e ha siglato anche un accordo di innovazione per integrare il contratto che ESA ha assegnato a Leonardo nel 2016 per lo sviluppo dello strumento FLORIS. Il valore complessivo del contratto ammonta a circa 150 milioni di Euro. Thales Alenia Space sarà a capo di un consorzio per il programma FLEX che include le proprie società controllate e diversi partner dell’industria spaziale. Thales Alenia Space nel Regno Unito sarà responsabile del sistema di propulsione del satellite, oltre che dell’assemblaggio, integrazione e test (AIT). Thales Alenia Space in Spagna, invece, fornirà il sottosistema di radiofrequenza, compresi i transponder a banda X e in banda S, mentre RUAG contribuirà alla progettazione e produzione della piattaforma.

da Sorrentino | Nov 8, 2018 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Trasferimento Tecnologico

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

da Sorrentino | Ott 14, 2018 | Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

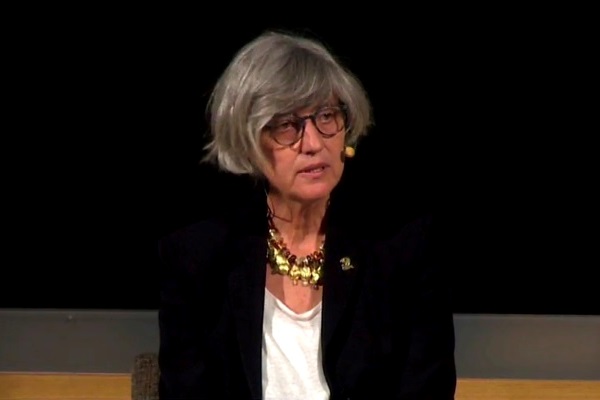

L’economia dello spazio è chiamata a fare i conti con la gestione della nuvola di detriti spaziali presente nelle orbite maggiormente utilizzate, quella bassa fino a 2000 km, dove operano in prevalenza i satelliti per l’osservazione terrestre e scientifici, e quella geostazionaria, a 36mila km di quota, dove si concentrano i satelliti per le telecomunicazioni. I residui di 60 anni di attività, fatta di lanci e satelliti in disuso, ma anche di frattaglie metalliche di minuscole dimensioni, pone i responsabili delle agenzie spaziali di fronte alla necessità di mettere in campo tecnologie per rimuoverne una certa quantità e pianificare un futuro fatto di satelliti che a fine vita non diventino pericolosi detriti. Il problema riguarda la sicurezza delle missioni spaziali e la possibilità di continuare a utilizzare le orbite che rispondono alle esigenze operative. Un tema affrontato da Luisa Innocenti, dal 2012 a capo del Clean Space Office dell’Agenzia Spaziale Europea, intervenuta a BergamoScienza. La sfida per ripulire lo spazio circumterrestre è iniziata da tempo e l’ESA è capofila nella ricerca di soluzioni praticabili e affidabili, come pure nell’impegno a introdurre in tutti i progetti dell’industria spaziale l’analisi del ciclo di vita, dalla costruzione al lancio all’impiego in orbita. Il futuro razzo vettore europeo Ariane 6 è il primo lanciatore che risponde a questi requisiti. L’ESA è responsabile di poco meno di 100 dei 29mila detriti spaziali di dimensioni superiori a 10 cm, che sono regolarmente tracciati. Ciò nonostante sta studiando una missione che consenta di recuperare il grande satellite di osservazione terrestre Envisat, in disuso con le sue 8 tonnellate di massa. Due le soluzioni proposte: una rete che verrebbe lanciata da una distanza di 50 km per avvolgerlo e trascinarlo, o un braccio robotico che aggancerebbe il satellite per rimuoverlo e farlo deorbitare in modo controllato fino alla distruzione nell’attrito con gli strati densi dell’atmosfera. Ma i numeri di residui delle missioni spaziali con cui fare i conti sono alti. Su circa 7.500 satelliti lanciati dal lontano 1957, quelli attualmente in funzione sono 1.200. Il totale delle masse di oggetti artificiali lanciati nello spazio è di circa 7.500 tonnellate. Il numero dei detriti sotto costante osservazione è di circa 23mila. Finora si sono registrati circa 300 tra impatti e collisioni in orbita, am bisogna tenere conto che navigano ad alte velocità 750mila detriti di dimensioni comprese tra 1 a 10 cm e 166 milioni tra 1 millimetro e 1 cm. Non sono stati previsti progetti internazionali né fondi per varare un piano commerciale di spazzamento spaziale, che dovrebbe interessare tutte le nazioni con capacità di lancio e detentrici di satelliti, ma è certo che in futuro l’industria spaziale sarà chiamata a impiegare materiali che permettano ai satelliti di bruciare interamente durante il rientro in atmosfera.

Per la prima volta nella storia dell’umanità, un seme di cotone sta germogliando sulla Luna. Le foto provenienti dalla biosfera a bordo della sonda cinese Chang’e-4 mostrano che i semi di cotone stanno crescendo bene e ci si aspetta che presto produrranno le prime foglie verdi. C’è entusiasmo tra i ricercatori cinesi della Chongqing University che hanno allestito l’esperimento, il primo di natura biologica sulla superficie del nostro satellite naturale. Le foto scattate dalla telecamera interna a bordo della sonda Chang’e-4, posatasi il 3 gennaio scorso sulla superficie della faccia nascosta della Luna, mostrano che i semi di cotone sono germogliati. Il germoglio continuerà a crescere e ci si aspetta che presto produrrà la sua prima foglia verde. I campioni di organismi presenti all’interno del carico biologico sono costituiti da semi di cotone, patate, arabidopsis (genere di piante angiosperme detta arabetta comune), colza, crisalidi e lieviti. Da tenere conto che gli organismi contenuti nella biosfera sono sottoposti a condizioni ambientali estreme, dalla bassa gravità all’esposizione alle radiazioni cosmiche fino alla forte escursione termica. Il test cinese rappresenta il primo passo per organizzare serre in habitat extraterrestri, lunari e marziani, in cui produrre cibo per gli astronauti, riducendo la quantità dei rifornimenti provenienti dalla Terra.

Per la prima volta nella storia dell’umanità, un seme di cotone sta germogliando sulla Luna. Le foto provenienti dalla biosfera a bordo della sonda cinese Chang’e-4 mostrano che i semi di cotone stanno crescendo bene e ci si aspetta che presto produrranno le prime foglie verdi. C’è entusiasmo tra i ricercatori cinesi della Chongqing University che hanno allestito l’esperimento, il primo di natura biologica sulla superficie del nostro satellite naturale. Le foto scattate dalla telecamera interna a bordo della sonda Chang’e-4, posatasi il 3 gennaio scorso sulla superficie della faccia nascosta della Luna, mostrano che i semi di cotone sono germogliati. Il germoglio continuerà a crescere e ci si aspetta che presto produrrà la sua prima foglia verde. I campioni di organismi presenti all’interno del carico biologico sono costituiti da semi di cotone, patate, arabidopsis (genere di piante angiosperme detta arabetta comune), colza, crisalidi e lieviti. Da tenere conto che gli organismi contenuti nella biosfera sono sottoposti a condizioni ambientali estreme, dalla bassa gravità all’esposizione alle radiazioni cosmiche fino alla forte escursione termica. Il test cinese rappresenta il primo passo per organizzare serre in habitat extraterrestri, lunari e marziani, in cui produrre cibo per gli astronauti, riducendo la quantità dei rifornimenti provenienti dalla Terra.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.