da Sorrentino | Dic 20, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Sollecitato a dare una interpretazione al valore dell’attività in orbita, AstroPaolo sottolinea l’importanza della stazione spaziale come laboratorio per nuove ricadute scientifiche e tecnologiche. “E’ fondamentale fare ricerca, che si cerchi di esplorare il mondo esterno, scoprire che ci sono tantissime cose da imparare. Attraverso la scienza riusciamo a vivere meglio e utilizzare le risorse di cui disponiamo – dichiara Nespoli – La ISS è un posto unico, il luogo della microgravità, che ci obbliga a lavorare in un modo diverso e quindi a imparare ad adeguarci alle condizioni a contorno. E’ importante per le agenzie spaziali e in generale per il mondo disporre di questo laboratorio orbitale, dove si portano solo attività che si possono fare solo in quelle condizioni. Per la maggior parte si tratta di ricerche di base. La ricerca ha successo quando ci si imbatte in qualcosa di nuovo, che non conosciamo”.

Nespoli spiega che nella seconda missione di lunga durata i tempi di adattamento si sono ridotti. “Momenti difficili? Parlerei piuttosto di criticità, come quando si manovra il braccio robotico. Ovviamente anche quando ti rendi conto che stai eseguendo un esperimento per il quale centinaia o migliaia di persona avevano lavorato”.

Invitato a parlare del futuro, l’astronauta confessa di attendere con ansia il momento in cui tutti avranno la possibilità di andare nello spazio e vivere la sua esperienza. E agli studenti egli rivolge la raccomandazione a inseguire i loro sogni. “Come immagino il futuro? Sempre difficile da prevedere, ma spero che presto ricominceremo a viaggiare al di fuori dell’orbita bassa terrestre, tornare sulla Luna e possibilmente andare su Marte. Una stazione intorno alla Luna, così come una base lunare, ci aiuterebbe a testare le condizioni del viaggio interplanetario. Lo ritengo un passo importante nella conoscenza e nell’evoluzione dell’umanità. Però dobbiamo sganciarci dalle differenze nazionali e lavorare come espressione del mondo”.

Nespoli rivendica il ruolo di cavia: dopo il rientro mi sono stati prelevati il sangue così comne campioni di fibra muscolare, per cercare di capire come si comporta il corpo durante e dopo la missione. La figura dell’astronauta eroe ha lasciato posto all’operatore dello spazio. Siamo gli occhi, le braccia e le mani degli scienziati che stanno sulla Terra. Spero di continuare a fornire il mio contributo nel viaggio verso la conoscenza”.

“Quali progetti nell’immediato? Verrà il momento in cui lascerò l’ESA, ma intanto tornerò subito a parlare alle scuole e alla gente. Ora c’è il post flight di sei mesi dedicata alla riabilitazione, in cui siamo impegnati a raccogliere dati, poi i debrifing tecnici, e il ritorno in Italia, a febbraio, insieme all’equipaggio che ha condiviso con me i cinque mesi a bordo della stazione”.

Quanto alla riabilitazione, Nespoli spiega che dopo il rientro c’è un periodo di 21 giorni in cui l’astronauta è legato a una rigida agenda. La riabilitazione avviene anche a livello psicologico, tocca vari aspetti. C’è quella del sistema vestibolare per riabituare il corpo alla postura, e dei i muscoli del collo e della spalla non più abituati a sostenere la testa. Tutti temi che si riconducono alla capacità di adattamento. Circa i paragoni tra le tre missioni a cui ha partecipato nell’arco di dieci anni, Nespoli paragona il primo viaggio sullo Space Shuttle a un campeggio di 15 giorni, nelle successive due missioni di lunga durata è dovuto diventare forzatamente un extraterrestre. E dopo appena conclusa non si senta un 60enne. “Mi piacerebbe tornare in orbita da turista e sogno il giorno in cui si potrà acquistare un biglietto su internet per andare nello spazio”.

I futuri astronauti saranno molto preparati. Oltre a possedere, come già avviene, un paio d’anni di addestramento, si vedranno affidare compiti tecnici, a cominciare da quello di Capcom, ovvero Capsule communicator, con ruolo di contatto tra gli astronauti in orbita e il centro di controllo a terra, e attività di supporto agli esperimenti. “Oggi andare nello spazio è frutto di un lavoro di team. Le interazioni tra equipaggi e centro di controllo saranno sempre più avanzate e sarò io a imparare dalla nuova generazione di astronauti” – chiosa Paolo Nespoli, il quale saluta e ringrazia le agenzie spaziali italiana e europea, ribadendo che “insieme possiamo andare lontano”.

da Sorrentino | Nov 30, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

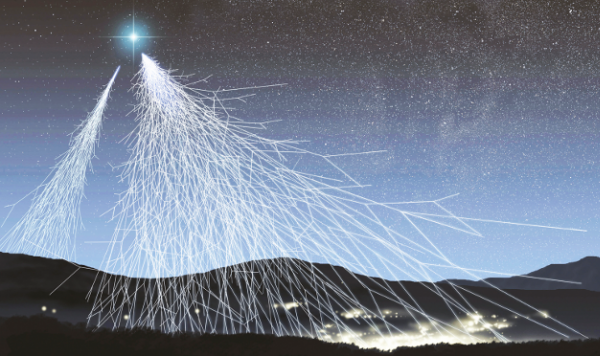

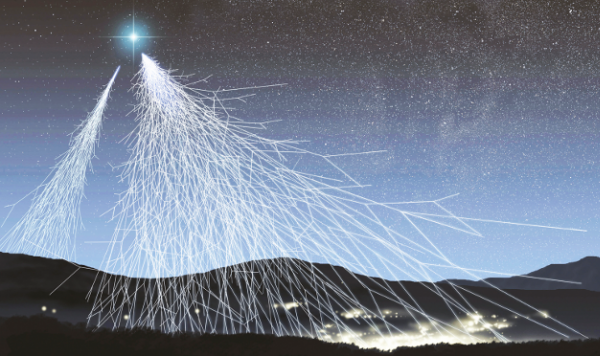

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Al termine dell’esperienza è stata prevista una video-chat per permettere un confronto con gli altri gruppi presenti in università e centri di ricerca. I risultati di quanto prodotto viene pubblicato online.

da Sorrentino | Nov 30, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

A cento anni da questa pubblicazione il museo MAXXI di Roma dedica una mostra, aperta dal 2 dicembre dal titolo “Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein”, frutto di una inedita collaborazione del museo con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la parte scientifica e con l’artista argentino Tomás Saraceno per la parte artistica. Un percorso immersivo e interattivo tra Installazioni scientifiche e artistiche, reperti storici e simulazioni di esperimenti. A cura di Luigia Lonardelli (MAXXI), Vincenzo Napolano dell’Istituto di Fisica Nucleare (INFN) e Andrea Zanini dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con la consulenza scientifica di Giovanni Amelino-Camelia. Indagando le connessioni e le profonde analogie tra l’arte e la scienza, Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein racconta gli sviluppi della teoria della relatività nella visione odierna dell’universo e le affascinanti ricadute che essa produce ancora oggi in campo artistico.

Attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali, la mostra rende omaggio allo scienziato che ha cambiato radicalmente le nostre conoscenze, la percezione e l’immaginario dell’universo. Installazioni artistiche e scientifiche immersive, reperti iconici e simulazioni di esperimenti per avvicinarsi all’essenza delle innovazioni scientifiche introdotte da Einstein e svelare le profondità sottese all’universo conosciuto, ma anche i meccanismi che legano insieme tutti gli uomini nella ricerca della conoscenza, in un processo collettivo nel quale gli artisti e gli scienziati svolgono un ruolo ugualmente significante e fondamentale per la società.

da Sorrentino | Nov 16, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali

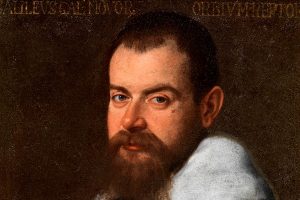

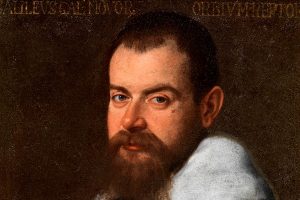

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Dalla mostra emerge l’uomo Galileo nelle molteplici sfaccettature: dallo scienziato padre del metodo sperimentale al letterato esaltato da Foscolo e Leopardi, Pirandello e Ungaretti, De Sanctis e Calvino. Dal Galileo virtuoso musicista ed esecutore al Galileo artista, tratteggiato da Erwin Panofsky quale uno dei maggiori critici d’arte del Seicento; dal Galileo imprenditore – non solo il cannocchiale ma anche il microscopio o il compasso – al Galileo della quotidianità. Per documentare “Rivoluzione Galileo”, Giovanni C.F. Villa riunisce un numero impressionante di opere d’arte, a partire dagli splendidi acquerelli e schizzi dello stesso Galileo, che mostrano la sua altissima qualità di disegnatore. L’influenza delle conquiste galileiane e della scienza moderna sulla cultura artistica è evidente già nel primo Seicento: con la minuziosa resa della natura, come testimoniano le straordinarie opere dei Brueghel e di Govaerts, ma anche in una pittura che recepisce immediatamente la prorompente portata delle “macchine” di Galileo.

Nel 1610 Galileo pubblica il Sidereus Nuncius, e un effetto immediato si può scorgere nella celebre Fuga in Egitto di Adam Elsheimer, prima raffigurazione della Via Lattea. E poi in una sequenza di artisti capaci di raffigurare la luna così come vista con il cannocchiale, tanto che una notevole sezione di mostra racconta proprio la scoperta della luna da Galileo fino ai giorni nostri. Anche il genere della natura morta sviluppa nuove formule compositive: i simboli della vanitas lasciano il posto ad una raffigurazione documentaristica legata allo sviluppo delle scienze naturali. E poi un racconto iconografico per capolavori, tra le quali spicca il dipinto del Guercino dedicato al mito di Endimione, con una delle prime raffigurazioni del cannocchiale perfezionato dallo scienziato

pisano. Tra gli anni Venti e Trenta del secolo prende vita una vera e propria “bottega” galileiana, ovvero una generazione di artisti in grado di condividere le suggestioni offerte dalla lezione dello scienziato. Come le Osservazioni astronomiche di Donato Creti ora in Pinacoteca Vaticana: straordinarie tele raffiguranti stelle e pianeti ritratti in modo da mostrare l’aspetto che presentano al telescopio, evocando le scoperte galileiane.

Giovanni C.F. Villa porta i visitatori anche dentro alla “costruzione” del mito galileiano in epoca ottocentesca. Nel 1841 il Granduca Leopoldo II di Lorena costruiva, in Palazzo Torrigiani, la Tribuna di Galileo, straordinario ambiente immaginato quale sintesi iconografica della scienza sperimentale, da Leonardo a Galileo. E l’Ottocento diviene il secolo dei monumenti dedicati a Galileo, lo scienziato-umanista capace di una rivoluzione epocale per l’umanità ampiamente riverberata nell’arte.

La mostra sviluppa un’ampia sezione d’arte contemporanea che da Previati, Pelizza da Volpedo e Balla giunge fino ad Anish Kapoor, presente in mostra con l’opera di apertura.

Così sette secoli di arte occidentale, intrecciandosi con la scienza, la tecnologia e l’agiografia galileiana, restituiscono compiutamente la parabola umana di Galileo celebrato in una Padova che lo vide protagonista per 18 anni.

da Sorrentino | Nov 11, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Ecco una sintesi delle tante iniziative in programma sul territorio, da nord a sud, isole comprese.

A Milano presso l’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF Paolo D’avanzo, Gabriele Ghisellini e Giovanni Losurdo racontano di “GW170817 – A cavallo dell’onda perfetta: cos’è successo quel 17 agosto del 2017”.

A Trieste, la specola dedicata a Margherita Hack apre i battenti per visite e osservazioni con il telescopio Macron di 60 cm, modello d’avanguardia. Anche l’immaginario scientifico di Grignano partecipa all’iniziativa con una suggestiva proposta prevista per domenica 19 novembre dalle 10.00 alle 18.00 con il laboratorio “Graffiti di Luce”.

A Padova, gli astronomi Enrico Cappellaro e Massimo Turatto dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF organizzano incontri per le Scuole sul tema del momento: “L’astrofisica prima e dopo le onde gravitazionali”.

A Torino, sabato 18 novembre alle ore 9:30, dopo 5 anni, il Barcamp per l’Astronomia ritorna alla sua sede inaugurale: INFINI-TO/Planetario di Torino – Museo della Scienza e dell’Astronomia, sito nel Parco Astronomico di Pino Torinese.

Ad Arcetri (Firenze), conferenze per grandi e piccini. Con gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Leslie K. Hunt, Filippo Mannucci, Sperello di Serego Alighieri ed Emanuele Nardini si affrontano i temi caldi del momento dalle onde gravitazionali, alla ricerca di nuovi mondi, fino ai buchi neri. Per i più piccini “L’Astronomia nel… pallone!”, cielo virtuale e letture nel planetario gonfiabile Starlab.

A Bologna sabato 18 novembre 2017 un evento gratuito alla stazione astronomica di Loiano, con visita al planetario e osservazioni al telescopio. Per domenica 19 novembre in programma una conferenza sulla luce in astronomia e visita gratuita ai Radiotelescopi di Medicina. Per le scuole sono stati invece pensati i laboratori gratuiti “Meraviglie di un raggio di luce” e “Accendiamo le costellazioni”.

Presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari i bambini sono protagonisti con “Costruiamo SRT”, attività per costruire con cartoncino e forbici un del Sardinia Radio Telescope. Immancabile sarà la presenza del Planetario, con uno spettacolo dal vivo a cura di Sabrina Milia e Paolo Soletta.

Anche le due sedi INAF a Roma aprono le loro porte. L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) organizza presso la sua sede a Tor Vergata un calendario di mattinate dedicate alle scuole, con visite guidate e laboratori didattici con il progetto “Pianeti in una stanza”. Il clou nel pomeriggio di venerdì 17 novembre con l’evento di lancio delle Olimpiadi Italiane di Astronomia aperto a tutti agli aspiranti Olimpionici, ai loro professori e genitori. Il pomeriggio prevede osservazioni guidate al telescopio solare e una conferenza dal titolo “Gravità: la forza che tiene assieme tutte le cose” di Roberto Peron (evento trasmesso in streaming con la possibilità di fare domande in diretta). Infine, grazie alla collaborazione del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università di Roma Tre, l’IAPS propone per tutta la settimana la mostra “In viaggio con Cassini” in esposizione presso l’Astro garden del Dipartimento. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione Stellaria ed esposta da giugno 2017 in molte città italiane, parte dalle prime scoperte astronomiche dello scienziato Cassini fino ad accompagnare le recenti, ultime fasi della missione Cassini-Huygens.

Sempre a Roma, all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone, visitabile gratuitamente il Light Lab, il laboratorio della luce che fa parte del Parco Astronomico dell’Osservatorio di Roma, e possibilità di ammirare il modello di EST (European Solar Telescope), uno dei progetti tecnologici più ambiziosi in cui è coinvolta l’Europa e che vede l’Italia in prima fila per la realizzazione della strumentazione di questo innovativo telescopio destinato allo studio della nostra stella: il Sole.

A Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF, in programma tre appuntamenti didattici dedicati alle scuole, nelle mattine del 14, 15 e 16 novembre dal titolo “A scuola di Astronomia” articolati in una lezione di astronomia, tenuta nelle diverse giornate da Aniello Grado sulle onde gravitazionali, Nicola Napolitano sul lensing gravitazionale e Clementina Sasso sul Sole, una lezione specifica quest’ultima dedicata alle scuole elementari. Dario Mancini illustra l’antica tecnologia nella costruzione degli strumenti astronomici e le faticose modalità di osservazione degli astronomi dell’Ottocento. Infine la visita alla torre osservativa orientale attrezzata con un telescopio da 40 cm e al padiglione del Celostato per osservare il Sole con grande dettaglio. Una particolare iniziativa è stata organizzata nel pomeriggio del 14 novembre, sul Turismo Astronomico: una giornata di studio e formazione per le guide turistiche della Campania per illustrare le potenzialità dei beni culturali dell’astronomia antica, sia degli strumenti scientifici che dei volumi rari e di pregio. Infine una serata speciale è prevista il 16 novembre, “La Terra è blu”, con la presentazione del nuovo planetario dedicato a Jurij Gagarin, il primo cosmonauta.

A Catania previste otto conferenze pomeridiane dal 14 al 17 novembre. Da segnalare l’iniziativa ASTROKID dedicata ai più piccini. Tra i relatori gli astronomi Salvatore Sciortino e Antonio Maggio dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

Infine Palermo con “Le meraviglie di un raggio di luce”, un aperitivo scientifico a cura degli astronomi Mario Guarcello, Tiziano Zingales, Marco Barbera, Fabio Reale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. In programma anche il seminario in collaborazione con l’Università di Palermo “La fusione di stelle di neutroni: le onde gravitazionali ed il lampo elettromagnetico”.

Ulteriori informazioni e prenotazioni alla pagina web di “Light in Astronomy” sul portale Edu INAF: http://edu.inaf.it/index.php/eventi/light-in-astronomy/

da Sorrentino | Nov 9, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

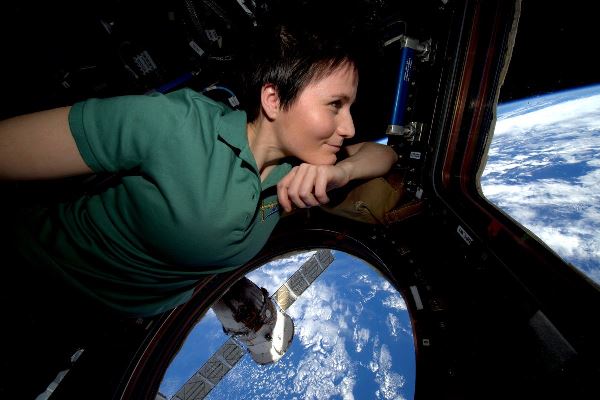

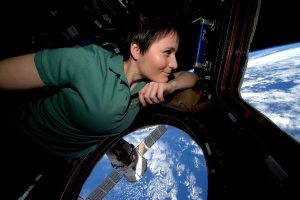

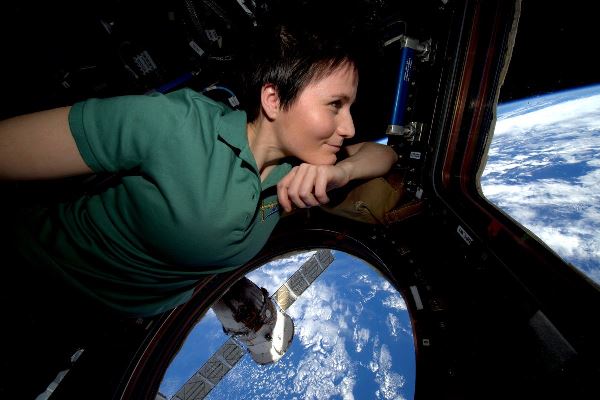

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Qui Houston, vi parla Paolo Nespoli. L’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, reduce dalla missione Vita che lo ha visto a bordo della stazione spaziale internazionale per 139 giorni, ha tenuto la sua prima conferenza stampa, meglio definibile dialogo a distanza aperto e di grande interesse contenutistico con i giornalisti. Nespoli ripercorre le fasi del rientro sulla Terra, sottolineando che l’ingresso in atmosfera è avvenuto con un ritardo di otto secondi che alla fine corrisponde ad altrettanti chilometri di scostamento dal punto di contatto sulla superficie. Spiega che, rispetto alla precedente esperienza, ha patito meno le forti sollecitazioni e goduto del vantaggio di essere usciti relativamente subito dalla capsula, aiutati anche dalla temperatura esterna di quasi -20°. Una volta all’esterno, la piacevolezza dell’aria fredda sul viso.

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Il 30 novembre è la Giornata Internazionale dei Raggi Cosmici. Un evento che si ripete da sei anni, organizzato dal CERN di Ginevra, dal DESY di Amburgo e dal FERMILAB a Chicago, che coinvolge studenti di tutto il mondo impegnati a familiarizzare con le particelle cariche di energia provenienti dallo spazio e che il guscio atmosferico terrestre filtra efficacemente permettendo l’esistenza continua di forme di vita sul nostro pianeta. La giornata internazionale dei raggi cosmici si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca scientifica e ai misteri dell’Universo. Una full immersion per spiegare cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono, come possono essere misurate le particelle che li compongono. Un’esperienza che in Italia riguarda 800 studenti degli istituti superiori di Bari, Lecce, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e Roma, supportati dai ricercatori delle sezioni locali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la possibilità di analizzare i dati di un vero e proprio rivelatore di raggi cosmici, Questo strumento intercetta le particelle secondarie prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre, e che al livello del mare si manifestano in alcune centinaia al secondo per metro quadrato di superficie.

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

Nel 1917 Albert Einstein pubblica un articolo che fonda la cosmologia moderna e trasforma i modelli di cosmo e universo immaginati fino ad allora da scienziati e pensatori, rivoluzionando le categorie di spazio e tempo.

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Dopo Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. Con lui, il cielo passa dagli astrologi agli astronomi. A Galileo Galilei è dedicata la mostra, concepita da Giovanni Carlo Federico Villa, allestita al Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 18 novembre 2017 al 18 marzo 2018 e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Per la prima volta si racconta la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo. In un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale in dialogo con testimonianze e reperti diversi, consentono di scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.