da Sorrentino | Apr 25, 2017 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.

EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

da Sorrentino | Apr 24, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

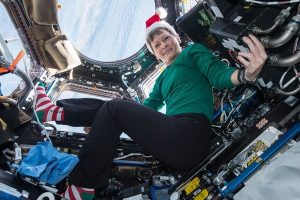

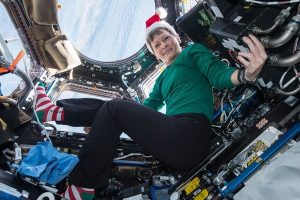

L’astronauta americana Peggy Whitson festeggia il record di permanenza nello Spazio. Alle 7,27 (ora italiana) del 24 aprile, con 534 giorni, 2 ore, 49 minuti accumulati in orbita, è diventata la nuova veterana superando il collega Jeff Williams. Al raggiungimento del nuovo record, Peggy Whitson ha ricevuto le congratulazioni del presidente Usa Donald Trump durante un collegamento trasmetto in diretta con la Stazione Spaziale Internazionale. Astropeggy si trova a bordo della ISS dal novembre 2016, per la sua terza missione di lunga durata, che nel marzo scorso è stata estesa di tre mesi, fino a settembre 2017. A conclusione di questa esperienza in orbita, avrà accumulato oltre 650 giorni. Peggy non è nuova a record. Nel 2008 è stata la prima donna a comandare la stazione spaziale e il 9 aprile 2017 è diventata la prima donna a comandarla due volte. Inoltre, ha effettuato ben 7 attività extraveicolari, destinare a diventare 8 con quella in programma il 12 maggio. Selezionata dalla Nasa nel 1996, Whitson ha raggiunto per la prima volta la stazione spaziale internazionale nel 2002 per una missione di 184 giorni, facendovi ritorno nel 2008 da comandante e trascorrendovi altri 192 giorni, effettuando le sue prime cinque passeggiate spaziali. Il prolungamento della terza missione, dovuto alla decisione dell’agenzia spaziale russa Roscosmos di ridurre a due il numero dei cosmonauti a bordo della stazione, permetterà a Peggy Whitson di attendere l’arrivo dell’astronauta italiano Paolo Nespoli, la cui missione Vita, della durata di sei mesi, è prevista in partenza il 28 luglio. Whitson e Nespoli si incontreranno per la seconda volta in orbita, avendo già condiviso la permanenza in occasione della prima missione dell’italiano iniziata nell’ottobre 2007 e proseguita nel 2008 per una durata di 174 giorni.

da Sorrentino | Apr 20, 2017 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’astronauta americano Jack Fischer e il cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin, partiti dal cosmodromo di Bajkonur alle 9:13 ora italiana di giovedì 20 aprile a bordo della capsula Soyuz MS-04, hanno raggiunto la stazione spaziale internazionale dopo sei ore e 5 minuti di volo. Si è trattato del primo lancio con due soli uomini a bordo. Fischer and Yurchikhin hanno portato a cinque il numero dei componenti l’equipaggio della ISS, che formano la Expedition 51, affiancando il comandante Peggy Whitson della NASA, l’ingegnere di volo Oleg Novitskiy dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea. I membri di equipaggio di Expedition 51 saranno impegnati nei prossimi quattro mesi in 250 esperimenti nel campo della biologia e fisiologia umana, delle scienze della terra, fisiche e in una serie di ricerche mirate allo sviluppo tecnologico dei materiali.

L’astronauta americano Jack Fischer e il cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin, partiti dal cosmodromo di Bajkonur alle 9:13 ora italiana di giovedì 20 aprile a bordo della capsula Soyuz MS-04, hanno raggiunto la stazione spaziale internazionale dopo sei ore e 5 minuti di volo. Si è trattato del primo lancio con due soli uomini a bordo. Fischer and Yurchikhin hanno portato a cinque il numero dei componenti l’equipaggio della ISS, che formano la Expedition 51, affiancando il comandante Peggy Whitson della NASA, l’ingegnere di volo Oleg Novitskiy dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea. I membri di equipaggio di Expedition 51 saranno impegnati nei prossimi quattro mesi in 250 esperimenti nel campo della biologia e fisiologia umana, delle scienze della terra, fisiche e in una serie di ricerche mirate allo sviluppo tecnologico dei materiali.

Novitskiy and Pesquet rimarranno a bordo della stazione spaziale internazionale fino a giugno; Fischer and Yurchikhin sono destinati a restare fino a settembre 2017, insieme alla Whitson, la cui permanenza a bordo della stazione è stata estesa alla Expedition 52 nel quadro di un accordo sottoscritto da NASA e Roscosmos. Nel nuovo kit di esperimenti, trasportato dal cargo Cygnus, ci sono ricerche sugli anticorpi che potrebbero aumentare l’efficacia dei farmaci chemioterapici per il trattamento del cancro e uno habitat vegetale avanzato per lo studio della fisiologia vegetale e la crescita di alimenti freschi nello spazio. Cygnus trasporta anche 38 CubeSats, molti dei quali sviluppati da studenti universitari di tutto il mondo, come parte del programma QB50, e destinati a essere rilasciati gradualmente in orbita nei prossimi mesi.

Novitskiy and Pesquet rimarranno a bordo della stazione spaziale internazionale fino a giugno; Fischer and Yurchikhin sono destinati a restare fino a settembre 2017, insieme alla Whitson, la cui permanenza a bordo della stazione è stata estesa alla Expedition 52 nel quadro di un accordo sottoscritto da NASA e Roscosmos. Nel nuovo kit di esperimenti, trasportato dal cargo Cygnus, ci sono ricerche sugli anticorpi che potrebbero aumentare l’efficacia dei farmaci chemioterapici per il trattamento del cancro e uno habitat vegetale avanzato per lo studio della fisiologia vegetale e la crescita di alimenti freschi nello spazio. Cygnus trasporta anche 38 CubeSats, molti dei quali sviluppati da studenti universitari di tutto il mondo, come parte del programma QB50, e destinati a essere rilasciati gradualmente in orbita nei prossimi mesi.

Fischer and Whitson saranno impegnati nella quinta attività extraveicolare del 2017, prevista il giorno 12 maggio. Il compito principale della coppia di astronauti sarà quello di sostituire una scatola avionica sulla traversa di dritta chiamata Express Logistics Carrier, che ospita apparecchiature elettriche di comando e accumulatori di dati per esperimenti scientifici posizionati all’esterno della stazione.

da Sorrentino | Apr 19, 2017 | Biologia, Medicina, Missioni, Primo Piano

Grazie a una missione simulata sul Pianeta rosso di 520 giorni (Mars500), un gruppo di ricercatori dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Segrate (Itb-Cnr) e delle Università di Bologna e della Tuscia di Viterbo, hanno valutato per la prima volta l’impatto di prolungate condizioni di confinamento sul microbiota intestinale umano. Lo studio ha riguardato le dinamiche temporali del microbiota intestinale di sei astronauti di diversa nazionalità che hanno partecipato a MARS500, la simulazione di una missione completa su Marte durata 520 giorni, durante la quale sono state monitorate variabili psico-fisiologiche quali stress, performance cognitive e atletiche, funzionalità gastrointestinali e profili immunologici.

La ricerca, pubblicata su Microbiome (BioMed Central), è la prima a valutare l’impatto di prolungate condizioni di confinamento sul microbiota intestinale umano. I dati dimostrano l’importanza del mantenimento dell’omeostasi dei batteri intestinali nelle condizioni di stress quali quelle di una missione spaziale, e quindi anche quella dei batteri intestinali nella risposta individuale agli stress quotidiani. “Le comunità microbiche del nostro intestino sono necessarie per molteplici aspetti e giocano un ruolo chiave nella nostra salute, regolando l’omeostasi metabolica e immunologica. Vi è quindi un crescente interesse a comprendere i molteplici fattori, endogeni ed ambientali, che ne influenzano composizione e funzionalità, con l’obiettivo di favorire il mantenimento o recupero di una configurazione microbica favorevole. Benché sia nota l’elevata dinamicità del microbiota, però, la nostra conoscenza di come esso cambi nel tempo in relazione a specifiche azioni e comportamenti, è ancora limitata”, spiega Clarissa Consolandi dell’Itb-Cnr. “MARS500, la più lunga simulazione di un volo interplanetario mai condotta, ci ha consentito di avanzare nella comprensione di tali dinamiche, fornendoci l’opportunità di valutare la variabilità temporale del microbiota intestinale in un ambiente unico come la mancanza di interazioni sociali, il ridotto contatto con l’ambiente, la disponibilità di risorse limitata e il consumo di cibi per lo più in scatola”.

Le analisi sono state condotte sui campioni fecali dei sei membri dell’equipaggio a vari intervalli di tempo, nel corso dei 520 giorni di esperimento e fino a sei mesi dopo la conclusione. “I risultati confermano la natura dinamica e personalizzata del microbiota anche nelle condizioni di un ambiente confinato, caratterizzata da riarrangiamenti di microrganismi autoctoni”, prosegue Marco Candela del Dipartimento di farmacia e biotecnologie dell’Università di Bologna. “Nonostante questa variabilità, è comunque emerso che gli ecosistemi microbici intestinali degli astronauti divenivano gradualmente più simili tra loro all’aumentare del tempo, in particolare per gli andamenti di alcune componenti, il che suggerisce un certo grado di convergenza dell’evoluzione microbiotica in ambiente confinato”. In particolare, lo studio ha inoltre evidenziato “un aumento delle specie appartenenti al genere ‘Bacteroides’ nelle primissime fasi della missione, in concomitanza con disturbi del sonno, deficit di vigilanza o alterazioni del ritmo sonno-veglia. Non a caso ‘Bacteroides’, importante produttore di propionato, è maggiormente rappresentato in condizioni di stress”, continua Candela. “Inoltre, noti produttori di butirrato, come ‘Roseburia faecis’ e ‘Faecalibacterium prausnitzii’, appaiono estremamente variabili durante il corso della missione, il che sembra suggerire importanti oscillazioni nella produzione degli acidi grassi a corta catena, quando i dati psicologici e biochimici evidenziavano alti livelli di stress, predominanza di pensieri negativi, alti livelli salivari di cortisolo, aumento di linfociti e risposte immunitarie e positività al test della calprotectina, marker fecale di infiammazione”. In conclusione, i dati del presente studio – che ha coinvolto anche German Aerospace Center e Università dell’Arkansas – dimostrano che fattori quali isolamento e stress forzano le risposte del microbiota intestinale, con il rischio di determinare sbilanciamenti nella produzione degli acidi grassi a corta catena ed effetti sull’omeostasi metabolica ed immunologica dell’individuo. “Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio a livello della flora intestinale in risposta agli stress quotidiani. Quindi, eventuali alterazioni dovrebbero essere monitorate e corrette tempestivamente, nella vita di tutti i giorni e, in particolare durante missioni nello spazio, al fine di conservare il rapporto di simbiosi mutualistica che condividiamo con l’ecosistema microbico, importante a sua volta per preservare la salute fisica e psicologica degli astronauti”, conclude Consolandi.

Le analisi sono state condotte sui campioni fecali dei sei membri dell’equipaggio a vari intervalli di tempo, nel corso dei 520 giorni di esperimento e fino a sei mesi dopo la conclusione. “I risultati confermano la natura dinamica e personalizzata del microbiota anche nelle condizioni di un ambiente confinato, caratterizzata da riarrangiamenti di microrganismi autoctoni”, prosegue Marco Candela del Dipartimento di farmacia e biotecnologie dell’Università di Bologna. “Nonostante questa variabilità, è comunque emerso che gli ecosistemi microbici intestinali degli astronauti divenivano gradualmente più simili tra loro all’aumentare del tempo, in particolare per gli andamenti di alcune componenti, il che suggerisce un certo grado di convergenza dell’evoluzione microbiotica in ambiente confinato”. In particolare, lo studio ha inoltre evidenziato “un aumento delle specie appartenenti al genere ‘Bacteroides’ nelle primissime fasi della missione, in concomitanza con disturbi del sonno, deficit di vigilanza o alterazioni del ritmo sonno-veglia. Non a caso ‘Bacteroides’, importante produttore di propionato, è maggiormente rappresentato in condizioni di stress”, continua Candela. “Inoltre, noti produttori di butirrato, come ‘Roseburia faecis’ e ‘Faecalibacterium prausnitzii’, appaiono estremamente variabili durante il corso della missione, il che sembra suggerire importanti oscillazioni nella produzione degli acidi grassi a corta catena, quando i dati psicologici e biochimici evidenziavano alti livelli di stress, predominanza di pensieri negativi, alti livelli salivari di cortisolo, aumento di linfociti e risposte immunitarie e positività al test della calprotectina, marker fecale di infiammazione”. In conclusione, i dati del presente studio – che ha coinvolto anche German Aerospace Center e Università dell’Arkansas – dimostrano che fattori quali isolamento e stress forzano le risposte del microbiota intestinale, con il rischio di determinare sbilanciamenti nella produzione degli acidi grassi a corta catena ed effetti sull’omeostasi metabolica ed immunologica dell’individuo. “Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio a livello della flora intestinale in risposta agli stress quotidiani. Quindi, eventuali alterazioni dovrebbero essere monitorate e corrette tempestivamente, nella vita di tutti i giorni e, in particolare durante missioni nello spazio, al fine di conservare il rapporto di simbiosi mutualistica che condividiamo con l’ecosistema microbico, importante a sua volta per preservare la salute fisica e psicologica degli astronauti”, conclude Consolandi.

da Sorrentino | Apr 18, 2017 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Lanciata con successo un’altra navicella Cygnus, ribattezzata col nome di nome di John Glenn, uno degli astronauti della missione Mercury Seven della NASA, primo americano a entrare in orbita intorno alla Terra e scomparso nel dicembre 2016 all’età di 95 anni. La missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è partita dal Kennedy Space Center in Florida, con il razzo vettore ATLAS. Il veicolo Cygnus è costituito dal modulo di servizio e dal modulo cargo pressurizzato (Presurized Cargo Module-PCM) realizzato da Thales Alenia Space, per conto di Orbital ATK. Si tratta della settima missione di Orbital ATK di rifornimento commerciale alla ISS. Il modulo PCM ospita un carico di circa 3000 kg comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche per esperimenti di astronomia, biologia e crescita dei cristalli. Il modulo trasporta, inoltre, un sistema avanzato per la coltivazione delle piante che aiuterà i ricercatori a comprenderne meglio i meccanismi di crescita nello Spazio. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS e carica di materiale da distruggere, la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera. Durante la fase di rientro Cygnus fornirà ancora un’altra opportunità di ricerca: l’esperimento Saffire III offrirà un ambiente unico per studiare la propagazione del fuoco in microgravità.

Lanciata con successo un’altra navicella Cygnus, ribattezzata col nome di nome di John Glenn, uno degli astronauti della missione Mercury Seven della NASA, primo americano a entrare in orbita intorno alla Terra e scomparso nel dicembre 2016 all’età di 95 anni. La missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è partita dal Kennedy Space Center in Florida, con il razzo vettore ATLAS. Il veicolo Cygnus è costituito dal modulo di servizio e dal modulo cargo pressurizzato (Presurized Cargo Module-PCM) realizzato da Thales Alenia Space, per conto di Orbital ATK. Si tratta della settima missione di Orbital ATK di rifornimento commerciale alla ISS. Il modulo PCM ospita un carico di circa 3000 kg comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche per esperimenti di astronomia, biologia e crescita dei cristalli. Il modulo trasporta, inoltre, un sistema avanzato per la coltivazione delle piante che aiuterà i ricercatori a comprenderne meglio i meccanismi di crescita nello Spazio. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS e carica di materiale da distruggere, la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera. Durante la fase di rientro Cygnus fornirà ancora un’altra opportunità di ricerca: l’esperimento Saffire III offrirà un ambiente unico per studiare la propagazione del fuoco in microgravità.

Thales Alenia Space ha fornito moduli cargo ad Orbital ATK fin dall’inizio del Programma. Dopo il primi 9 moduli consegnati in base al contratto siglato nel 2009, sono in fase di costruzione altri 9 moduli. Sono sette i moduli lanciati, di cui quattro in versione standard e tre in versione enhanced. Realizzati da Thales Alenia Space a Torino utilizzando il nuovo impianto di saldatura (Friction Stir Welding), i nuovi moduli PCM Cygnus prevedono una serie di miglioramenti rispetto agli standard utilizzati nelle precedenti missioni. In particolare, il nuovo design presenta soluzioni più leggere ed efficienti per il trasporto del carico, aumentando la capacità sia in termini di massa che di volume e consentendo l’alloggiamento di borse di forma irregolare. Thales Alenia Space consegnerà i primi due moduli entro il 2017.

da Sorrentino | Apr 10, 2017 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’equipaggio di Spedizione 50, che ha trascorso 173 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale, è rientrato a terra a bordo della navetta Soyuz alle 13:21 ora italiana di lunedì 10 aprile. L’americano Shane Kimbrough, che ha concluso la sua missione insieme ai russi Sergey Ryzhikov e Andrey Borisenko, ha lasciato il ruolo di comando della ISS a Peggy Whitson, la quale detiene il record femminile di attività extraveicolare. Whitson si ritrova per la seconda volta al comando del complesso orbitale, affiancata in questa circostanza dal russo Oleg Novitskiy e dal francese Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea, in attesa dell’arrivo, previsto il 20 aprile, dell’americano Jack Fisher e del russo Fyodor Yurchikhin. Per la prima volta l’equipaggio della ISS sarà composto da 5 astronauti anziché 6. A fine luglio toccherà all’equipaggio di cui fa parte l’italiano Paolo Nespoli, che trascorrerà sei mesi a bordo della ISS svolgendo la missione ‘Vita”.

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.  EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

L’astronauta americano Jack Fischer e il cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin, partiti dal cosmodromo di Bajkonur alle 9:13 ora italiana di giovedì 20 aprile a bordo della capsula Soyuz MS-04, hanno raggiunto la stazione spaziale internazionale dopo sei ore e 5 minuti di volo. Si è trattato del primo lancio con due soli uomini a bordo. Fischer and Yurchikhin hanno portato a cinque il numero dei componenti l’equipaggio della ISS, che formano la Expedition 51, affiancando il comandante Peggy Whitson della NASA, l’ingegnere di volo Oleg Novitskiy dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea. I membri di equipaggio di Expedition 51 saranno impegnati nei prossimi quattro mesi in 250 esperimenti nel campo della biologia e fisiologia umana, delle scienze della terra, fisiche e in una serie di ricerche mirate allo sviluppo tecnologico dei materiali.

L’astronauta americano Jack Fischer e il cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin, partiti dal cosmodromo di Bajkonur alle 9:13 ora italiana di giovedì 20 aprile a bordo della capsula Soyuz MS-04, hanno raggiunto la stazione spaziale internazionale dopo sei ore e 5 minuti di volo. Si è trattato del primo lancio con due soli uomini a bordo. Fischer and Yurchikhin hanno portato a cinque il numero dei componenti l’equipaggio della ISS, che formano la Expedition 51, affiancando il comandante Peggy Whitson della NASA, l’ingegnere di volo Oleg Novitskiy dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea. I membri di equipaggio di Expedition 51 saranno impegnati nei prossimi quattro mesi in 250 esperimenti nel campo della biologia e fisiologia umana, delle scienze della terra, fisiche e in una serie di ricerche mirate allo sviluppo tecnologico dei materiali. Novitskiy and Pesquet rimarranno a bordo della stazione spaziale internazionale fino a giugno; Fischer and Yurchikhin sono destinati a restare fino a settembre 2017, insieme alla Whitson, la cui permanenza a bordo della stazione è stata estesa alla Expedition 52 nel quadro di un accordo sottoscritto da NASA e Roscosmos. Nel nuovo kit di esperimenti, trasportato dal cargo Cygnus, ci sono ricerche sugli anticorpi che potrebbero aumentare l’efficacia dei farmaci chemioterapici per il trattamento del cancro e uno habitat vegetale avanzato per lo studio della fisiologia vegetale e la crescita di alimenti freschi nello spazio. Cygnus trasporta anche 38 CubeSats, molti dei quali sviluppati da studenti universitari di tutto il mondo, come parte del programma QB50, e destinati a essere rilasciati gradualmente in orbita nei prossimi mesi.

Novitskiy and Pesquet rimarranno a bordo della stazione spaziale internazionale fino a giugno; Fischer and Yurchikhin sono destinati a restare fino a settembre 2017, insieme alla Whitson, la cui permanenza a bordo della stazione è stata estesa alla Expedition 52 nel quadro di un accordo sottoscritto da NASA e Roscosmos. Nel nuovo kit di esperimenti, trasportato dal cargo Cygnus, ci sono ricerche sugli anticorpi che potrebbero aumentare l’efficacia dei farmaci chemioterapici per il trattamento del cancro e uno habitat vegetale avanzato per lo studio della fisiologia vegetale e la crescita di alimenti freschi nello spazio. Cygnus trasporta anche 38 CubeSats, molti dei quali sviluppati da studenti universitari di tutto il mondo, come parte del programma QB50, e destinati a essere rilasciati gradualmente in orbita nei prossimi mesi.

Le analisi sono state condotte sui campioni fecali dei sei membri dell’equipaggio a vari intervalli di tempo, nel corso dei 520 giorni di esperimento e fino a sei mesi dopo la conclusione. “I risultati confermano la natura dinamica e personalizzata del microbiota anche nelle condizioni di un ambiente confinato, caratterizzata da riarrangiamenti di microrganismi autoctoni”, prosegue Marco Candela del Dipartimento di farmacia e biotecnologie dell’Università di Bologna. “Nonostante questa variabilità, è comunque emerso che gli ecosistemi microbici intestinali degli astronauti divenivano gradualmente più simili tra loro all’aumentare del tempo, in particolare per gli andamenti di alcune componenti, il che suggerisce un certo grado di convergenza dell’evoluzione microbiotica in ambiente confinato”. In particolare, lo studio ha inoltre evidenziato “un aumento delle specie appartenenti al genere ‘Bacteroides’ nelle primissime fasi della missione, in concomitanza con disturbi del sonno, deficit di vigilanza o alterazioni del ritmo sonno-veglia. Non a caso ‘Bacteroides’, importante produttore di propionato, è maggiormente rappresentato in condizioni di stress”, continua Candela. “Inoltre, noti produttori di butirrato, come ‘Roseburia faecis’ e ‘Faecalibacterium prausnitzii’, appaiono estremamente variabili durante il corso della missione, il che sembra suggerire importanti oscillazioni nella produzione degli acidi grassi a corta catena, quando i dati psicologici e biochimici evidenziavano alti livelli di stress, predominanza di pensieri negativi, alti livelli salivari di cortisolo, aumento di linfociti e risposte immunitarie e positività al test della calprotectina, marker fecale di infiammazione”. In conclusione, i dati del presente studio – che ha coinvolto anche German Aerospace Center e Università dell’Arkansas – dimostrano che fattori quali isolamento e stress forzano le risposte del microbiota intestinale, con il rischio di determinare sbilanciamenti nella produzione degli acidi grassi a corta catena ed effetti sull’omeostasi metabolica ed immunologica dell’individuo. “Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio a livello della flora intestinale in risposta agli stress quotidiani. Quindi, eventuali alterazioni dovrebbero essere monitorate e corrette tempestivamente, nella vita di tutti i giorni e, in particolare durante missioni nello spazio, al fine di conservare il rapporto di simbiosi mutualistica che condividiamo con l’ecosistema microbico, importante a sua volta per preservare la salute fisica e psicologica degli astronauti”, conclude Consolandi.

Le analisi sono state condotte sui campioni fecali dei sei membri dell’equipaggio a vari intervalli di tempo, nel corso dei 520 giorni di esperimento e fino a sei mesi dopo la conclusione. “I risultati confermano la natura dinamica e personalizzata del microbiota anche nelle condizioni di un ambiente confinato, caratterizzata da riarrangiamenti di microrganismi autoctoni”, prosegue Marco Candela del Dipartimento di farmacia e biotecnologie dell’Università di Bologna. “Nonostante questa variabilità, è comunque emerso che gli ecosistemi microbici intestinali degli astronauti divenivano gradualmente più simili tra loro all’aumentare del tempo, in particolare per gli andamenti di alcune componenti, il che suggerisce un certo grado di convergenza dell’evoluzione microbiotica in ambiente confinato”. In particolare, lo studio ha inoltre evidenziato “un aumento delle specie appartenenti al genere ‘Bacteroides’ nelle primissime fasi della missione, in concomitanza con disturbi del sonno, deficit di vigilanza o alterazioni del ritmo sonno-veglia. Non a caso ‘Bacteroides’, importante produttore di propionato, è maggiormente rappresentato in condizioni di stress”, continua Candela. “Inoltre, noti produttori di butirrato, come ‘Roseburia faecis’ e ‘Faecalibacterium prausnitzii’, appaiono estremamente variabili durante il corso della missione, il che sembra suggerire importanti oscillazioni nella produzione degli acidi grassi a corta catena, quando i dati psicologici e biochimici evidenziavano alti livelli di stress, predominanza di pensieri negativi, alti livelli salivari di cortisolo, aumento di linfociti e risposte immunitarie e positività al test della calprotectina, marker fecale di infiammazione”. In conclusione, i dati del presente studio – che ha coinvolto anche German Aerospace Center e Università dell’Arkansas – dimostrano che fattori quali isolamento e stress forzano le risposte del microbiota intestinale, con il rischio di determinare sbilanciamenti nella produzione degli acidi grassi a corta catena ed effetti sull’omeostasi metabolica ed immunologica dell’individuo. “Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio a livello della flora intestinale in risposta agli stress quotidiani. Quindi, eventuali alterazioni dovrebbero essere monitorate e corrette tempestivamente, nella vita di tutti i giorni e, in particolare durante missioni nello spazio, al fine di conservare il rapporto di simbiosi mutualistica che condividiamo con l’ecosistema microbico, importante a sua volta per preservare la salute fisica e psicologica degli astronauti”, conclude Consolandi.

Lanciata con successo un’altra navicella Cygnus, ribattezzata col nome di nome di John Glenn, uno degli astronauti della missione Mercury Seven della NASA, primo americano a entrare in orbita intorno alla Terra e scomparso nel dicembre 2016 all’età di 95 anni. La missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è partita dal Kennedy Space Center in Florida, con il razzo vettore ATLAS. Il veicolo Cygnus è costituito dal modulo di servizio e dal modulo cargo pressurizzato (Presurized Cargo Module-PCM) realizzato da Thales Alenia Space, per conto di Orbital ATK. Si tratta della settima missione di Orbital ATK di rifornimento commerciale alla ISS. Il modulo PCM ospita un carico di circa 3000 kg comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche per esperimenti di astronomia, biologia e crescita dei cristalli. Il modulo trasporta, inoltre, un sistema avanzato per la coltivazione delle piante che aiuterà i ricercatori a comprenderne meglio i meccanismi di crescita nello Spazio. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS e carica di materiale da distruggere, la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera. Durante la fase di rientro Cygnus fornirà ancora un’altra opportunità di ricerca: l’esperimento Saffire III offrirà un ambiente unico per studiare la propagazione del fuoco in microgravità.

Lanciata con successo un’altra navicella Cygnus, ribattezzata col nome di nome di John Glenn, uno degli astronauti della missione Mercury Seven della NASA, primo americano a entrare in orbita intorno alla Terra e scomparso nel dicembre 2016 all’età di 95 anni. La missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale è partita dal Kennedy Space Center in Florida, con il razzo vettore ATLAS. Il veicolo Cygnus è costituito dal modulo di servizio e dal modulo cargo pressurizzato (Presurized Cargo Module-PCM) realizzato da Thales Alenia Space, per conto di Orbital ATK. Si tratta della settima missione di Orbital ATK di rifornimento commerciale alla ISS. Il modulo PCM ospita un carico di circa 3000 kg comprendente rifornimenti per l’equipaggio, parti di ricambio e attrezzature scientifiche per esperimenti di astronomia, biologia e crescita dei cristalli. Il modulo trasporta, inoltre, un sistema avanzato per la coltivazione delle piante che aiuterà i ricercatori a comprenderne meglio i meccanismi di crescita nello Spazio. Raggiunta la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Cygnus viene catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo 1. Completata la sua permanenza sulla ISS e carica di materiale da distruggere, la navicella Cygnus viene sganciata dal Nodo 1 per iniziare la fase di rientro, disintegrandosi durante l’ingresso in atmosfera. Durante la fase di rientro Cygnus fornirà ancora un’altra opportunità di ricerca: l’esperimento Saffire III offrirà un ambiente unico per studiare la propagazione del fuoco in microgravità.