da Sorrentino | Gen 8, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

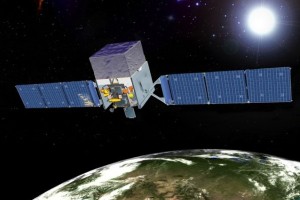

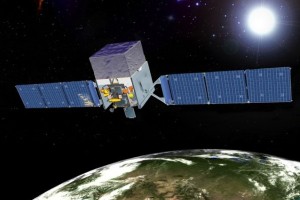

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

In ogni strumento astronomico l’hardware è tanto importante quanto il software che si utilizza per analizzare i dati raccolti. I gruppi che costruiscono strumentazione per i telescopi ancorati a terra pianificano da subito upgrade regolari dei loro strumenti. Per esempio, si possono cambiare i sensori, utilizzando modelli più recenti, magari più grandi e più veloci da leggere, oppure si possono modificare i sistemi di allineamento, di raffreddamento e così via. In parallelo bisognerà intervenire sul software che va adattato ai nuovi sensori, alle nuove richieste degli utilizzatori, alle nuove generazioni di computer… senza dimenticare le nuove problematiche astronomiche che possono essere emerse nel frattempo.

Per gli strumenti in orbita, se si vogliono migliorare le prestazioni, bisogna intervenire sul software. Ovviamente il potenziale interesse di un upgrade software è tanto maggiore quanto più i risultati dipendono dal software utilizzato. Per uno strumento che raccoglie immagini, per esempio, un nuovo software di bordo può velocizzare la lettura e la trasmissione ma difficilmente migliora la qualità intrinseca dei dati. La situazione è diversa per il Large Area Telescope (LAT) a bordo della missione NASA. I dati relativi a ogni raggio gamma devono essere ricostruiti a partire dalle tracce che la coppia elettrone-positrone (risultato dell’interazione del raggio gamma con la materia del rivelatore) ha lasciato nel tracciatore. Passare dalle tracce delle particelle alla direzione d’arrivo e all’energia del fotone gamma è compito di un complesso software di ricostruzione che è parte integrante del telescopio Fermi. È un software pensato ben prima del lancio e che, pur funzionando egregiamente, con il tempo ha cominciato a mostrare qualche pecca. Con l’aumentare della statistica si è visto, infatti, che il programma di ricostruzione “perdeva” eventi alle energie più basse e a quelle più alte. Per risolvere il problema non era sufficiente mettere una toppa al vecchio software, bisognava ripensare tutto dal principio.

“È stato così deciso di procedere alla riscrittura totale del software di ricostruzione degli eventi gamma” spiega Elisabetta Cavazzuti, responsabile della collaborazione Fermi per l’Agenzia Spaziale Italiana. “Un compito difficile che ha richiesto lo sforzo di molte teste per circa quattro anni molto intensi. Pass 8 ha cambiato (in meglio) le prestazioni della missione Fermi i cui dati sono stati tutti rianalizzati con il nuovo software. A sette anni e mezzo dal lancio il LAT è ora uno strumento più potente”.

I miglioramenti più importanti si registrano per le energie più basse (dove però la risoluzione angolare dello strumento è piuttosto scarsa) e a quelle più alte (dove invece la risoluzione angolare è al meglio). Per questo motivo i dati PASS 8 sono stati, inizialmente, usati per compilare un catalogo delle sorgenti rivelate da Fermi a energie tra 50 GeV e 2 TeV, un intervallo di energia che, fino ad ora, era stato appannaggio dei telescopi gamma a terra. Analizzando 61.000 raggi gamma con energie superiori a 50 GeV, Fermi ha rivelato 360 sorgenti, tre quarti delle quali sono riconducibili a galassie attive, mentre l’11% risultano collegate alle particelle accelerate da pulsar oppure da resti di supernova. Il restante 14% delle sorgenti non è associato a oggetti noti ad altre lunghezze d’onda.

Confrontando il nuovo catalogo Fermi con la compilazione delle sorgenti gamma viste da terra, utilizzando speciali telescopi che sfruttano l’effetto Cherenkov, si nota subito che Fermi vede più del doppio delle sorgenti rivelate dai telescopi gamma al suolo.

“La differenza tra Fermi LAT e i telescopi Cherenkov – spiega Patrizia Caraveo responsabile per INAF della missione Fermi e membro del board del progetto CTA (Cherenkov Telescope Array) – sta tutta nella zona di cielo esplorata. Fermi ha un grande campo di vista (circa due steradianti) e, operando in modo scanning, copre tutto il cielo ogni 3 ore, i telescopi Cherenkov a terra, invece, hanno campo di vista molto più piccolo (pochi gradi quadrati) e devono puntare una determinata direzione, ricoprendo un’area di cielo molto più limitata. Solo 90 delle 360 sorgenti nel catalogo Fermi coincidono con sorgenti viste dai telescopi a terra (non dimentichiamo che molte delle sorgente gamma extragalattiche sono violentemente variabili), dimostrando che Fermi può agire da apripista per segnalare ai telescopi a terra le regioni più interessanti da studiare. PASS 8 fa nascere una nuova sinergia tra l’astronomia gamma spaziale e quella ancorata a terra che sarà di grande beneficio per il mini Array di piccoli telescopi Cherenkov che INAF costruirà come precursore al Cherenkov Telescope Array”.

“L’impegno dei nostri team per Pass 8 ha prodotto risultati eccitanti in molte ricerche condotte da Fermi” osserva Luca Latronico, responsabile del programma Fermi LAT per l’INFN, nei cui laboratori sono stati integrati tutti i tracciatori al silicio del telescopio e concepiti molti degli algoritmi del nuovo software di ricostruzione. “L’aumento di sensibilità rende possibile rivelare sorgenti molto deboli, o abbassare notevolmente i limiti di flusso minimo rivelabile, come nel caso delle galassie nane, dove la mancata osservazione di fotoni gamma si traduce direttamente in un limite molto forte sulla massa e la probabilità di annichilazione delle particelle di materia oscura che domina questi sistemi”. “La maggiore estensione energetica delle osservazioni – prosegue Latronico – permette ora di registrare da un lato elettroni di 2 TeV con sufficiente efficienza per cercare sorgenti locali, e fotoni di poche decine di MeV dall’altro, alla ricerca di sorgenti gamma polarizzate o lampi di raggi gamma provenienti dai confini dell’Universo”.

da Sorrentino | Gen 4, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi

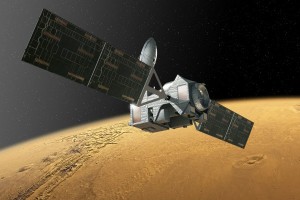

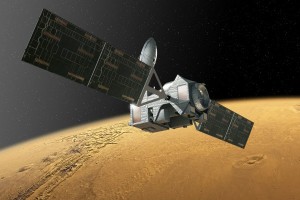

Fervono i preparativi per il lancio della sonda ExoMars 2016, giunta alla vigilia di Natale a Baikonur in Kazakistan, dove si lavora alla verifica di tutti i componenti prima di passare al caricamento del propellente di bordo e all’integrazione con il sistema di lancio. La prima finestra di lancio è fissata il 14 marzo 2016. ExoMars è la prima missione del programma di esplorazione dell’ESA Aurora, che comprende due missioni distinte. La prima, nel 2016, studierà l’atmosfera marziana e dimostrerà la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali per l’ingresso in atmosfera, discesa e atterraggio. La missione 2016 inoltre, fornirà anche un collegamento dati tra la Terra e un rover marziano che sarà utilizzato nelle successive missioni. La seconda missione nel 2018, comprenderà un rover Europeo autonomo, capace di prelevare campioni di terreno ad una profondità di due metri a di analizzarne le proprietà chimiche , fisiche e biologiche.

Fervono i preparativi per il lancio della sonda ExoMars 2016, giunta alla vigilia di Natale a Baikonur in Kazakistan, dove si lavora alla verifica di tutti i componenti prima di passare al caricamento del propellente di bordo e all’integrazione con il sistema di lancio. La prima finestra di lancio è fissata il 14 marzo 2016. ExoMars è la prima missione del programma di esplorazione dell’ESA Aurora, che comprende due missioni distinte. La prima, nel 2016, studierà l’atmosfera marziana e dimostrerà la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali per l’ingresso in atmosfera, discesa e atterraggio. La missione 2016 inoltre, fornirà anche un collegamento dati tra la Terra e un rover marziano che sarà utilizzato nelle successive missioni. La seconda missione nel 2018, comprenderà un rover Europeo autonomo, capace di prelevare campioni di terreno ad una profondità di due metri a di analizzarne le proprietà chimiche , fisiche e biologiche.

Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), e che vede l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) fortemente coinvolta. L’Italia, maggiore investitore, è la principale sostenitrice della missione Exomars e lo sviluppo industriale del programma è condotto da un consorzio Europeo guidato da Thales Alenia Space Italia, che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ESA. Il veicolo che a Marzo 2016 sarà inviato verso il Pianeta Rosso è composto da un modulo orbitante, chiamato TGO “Trace Gas Orbiter” (del quale è responsabile Thales Alenia Space Francia) e da un modulo di discesa chiamato EDM “Entry Descent and Landing Demonstrator Module (del quale è invece responsabile Thales Alenia Space Italia), denominato Giovanni Virginio Schiaparelli, in onore del famoso astronomo italiano considerato una delle più grandi figure dell’ astronomia Italiana dell’800 e al tempo stesso, uno dei maggiori studiosi della storia della scienza e dell’astronomia antica.

Alla missione ExoMars 2016 contribuiscono altre aziende italiane, in particolare Finmeccanica-Selex ES con la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, con i sensori di assetto stellari per il TGO e con il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS e Telespazio che, attraverso la controllata Telespazio VEGA Deutschland, cura lo sviluppo dell’ExoMars Mission Control System (MCS) per monitorare e controllare l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) nel 2016.

Alla missione ExoMars 2016 contribuiscono altre aziende italiane, in particolare Finmeccanica-Selex ES con la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, con i sensori di assetto stellari per il TGO e con il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS e Telespazio che, attraverso la controllata Telespazio VEGA Deutschland, cura lo sviluppo dell’ExoMars Mission Control System (MCS) per monitorare e controllare l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) nel 2016.

L’INAF contribuisce alla missione con la responsabilità di due strumenti scientifici e con la partecipazioni a diversi altri. Gli strumenti con responsabilità diretta di INAF sono: MaMISS -Spettrometro inserito nel sistema di carotaggio-driller per lo studio del sottosuolo marziano (INAF-IAPS) e DREAMS (INAF-OACN) per la caratterizzazione dell’ambiente marziano ed è coinvolto anche nella realizzazione dello strumento CASSIS.

da Sorrentino | Dic 30, 2015 | Missioni, Primo Piano

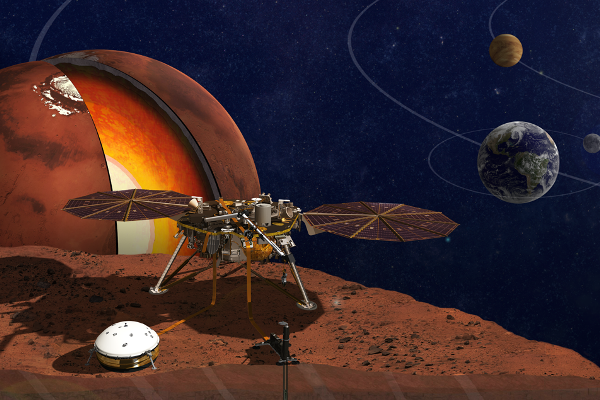

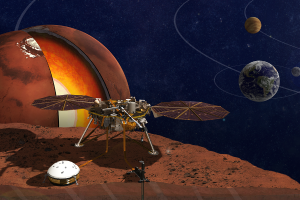

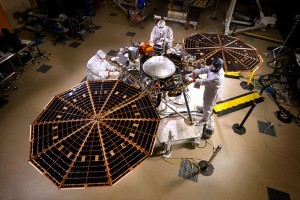

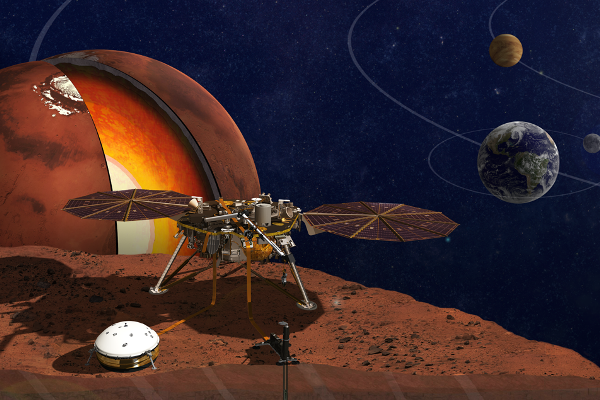

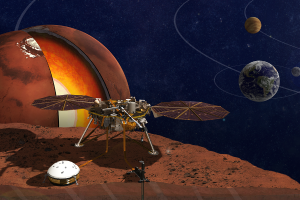

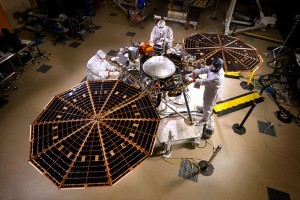

InSight, la nuova missione NASA dedicata allo studio della composizione e della struttura interna di Marte, alla fine, perde l’appuntamento per la finestra di lancio programmata nel marzo 2016, a causa di una perdita nel sistema di vuoto nello strumento SEIS, un sensibilissimo sismografo uno dei principali equipaggiamenti scientifici della sonda. Secondo le indicazioni fornite dalla NASA, la partenza verso il Pianeta Rosso è destinata ad essere rinviata almeno di un paio d’anni, fino a quando Terra e Marte si troveranno nelle rispettive posizioni giuste per consentire a InSight di arrivare a destinazione secondo il programma prestabilito della missione. SEIS è uno strumento fornito dal CNES francese e in grado di captare anche i più lievi movimenti tellurici, grazie a tre sensori che devono operare in una condizione di vuoto spinto per resistere alle avverse condizioni dell’ambiente marziano. A una prima perdita, individuata a inizio 2015 e subito riparata, ne è seguita un’altra che non consente di avviare la missione senza il grosso rischio di vedere compromessa la funzione del sensibilissimo rilevatore sismico. La soluzione dell’anomalia, a cui stanno lavorando i tecnici del Centro Spaziale del CNES di Tolosa, richiede tempi lunghi, che fanno slittare inevitabilmente la partenza. La sonda InSight, giunta alla base aerea di Vandenberg, in California, il 16 dicembre scorso, prende la via del ritorno allo stabilimento della Lockheed Martin, dove è stata costruita.

InSight, la nuova missione NASA dedicata allo studio della composizione e della struttura interna di Marte, alla fine, perde l’appuntamento per la finestra di lancio programmata nel marzo 2016, a causa di una perdita nel sistema di vuoto nello strumento SEIS, un sensibilissimo sismografo uno dei principali equipaggiamenti scientifici della sonda. Secondo le indicazioni fornite dalla NASA, la partenza verso il Pianeta Rosso è destinata ad essere rinviata almeno di un paio d’anni, fino a quando Terra e Marte si troveranno nelle rispettive posizioni giuste per consentire a InSight di arrivare a destinazione secondo il programma prestabilito della missione. SEIS è uno strumento fornito dal CNES francese e in grado di captare anche i più lievi movimenti tellurici, grazie a tre sensori che devono operare in una condizione di vuoto spinto per resistere alle avverse condizioni dell’ambiente marziano. A una prima perdita, individuata a inizio 2015 e subito riparata, ne è seguita un’altra che non consente di avviare la missione senza il grosso rischio di vedere compromessa la funzione del sensibilissimo rilevatore sismico. La soluzione dell’anomalia, a cui stanno lavorando i tecnici del Centro Spaziale del CNES di Tolosa, richiede tempi lunghi, che fanno slittare inevitabilmente la partenza. La sonda InSight, giunta alla base aerea di Vandenberg, in California, il 16 dicembre scorso, prende la via del ritorno allo stabilimento della Lockheed Martin, dove è stata costruita.

Laconico, in proposito, il commento di Charles Elachi, direttore del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, secondo il quale, sancito che a marzo 2016 sarà scaduto il tempo per lanciare la sonda verso Marte, è indispensabile completare al meglio la preparazione del veicolo spaziale che evitare di rischiare il fallimento della missione.

Sempre a marzo 2016 è in programma il lancio della missione Exomars dell’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con quella russa. La sonda si trova già al cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

da Sorrentino | Dic 23, 2015 | Missioni, Primo Piano

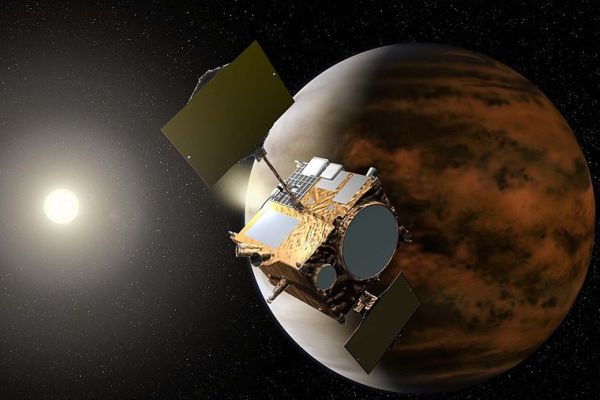

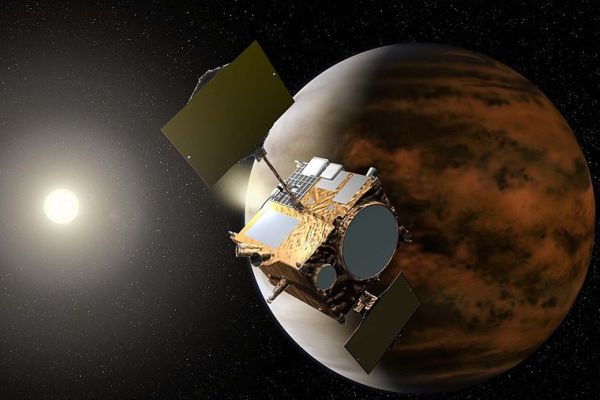

La sonda giapponese Akatsuki, meglio nota come Venus Climate Orbiter, lanciata il 20 maggio 2010, è entrata nell’orbita di Venere il 7 dicembre 2015, esattamente cinque anni dopo la data prevista. Un ritardo macroscopico, causato da un problema sorto nel serbatoio che alimenta il motore principale e che avrebbe potuto compromettere totalmente la missione proprio nella fase di avvicinamento al globo venusiano. Al momento stabilito per rallentare la velocità e completare l’inserimento in orbita, una occlusione dovuta a un deposito di sale accumulatosi su una valvola, ha fatto surriscaldare il motore provocandone lo spegnimento dopo tre minuti anziché gli undici previsti di funzionamento. Di conseguenza la sonda è sfuggita alla gravità di Venere finendo per essere attratta dal Sole. I tecnici dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa sono stati bravi a trasformare l’incidente in opportunità e con pazienza hanno atteso che Akatsuki completasse il lungo giro intorno alla nostra stella e si riavvicinasse a Venere. Facendo funzionare per venti minuti i quattro propulsori ausiliari della sonda, essi sono riusciti a completare l’inserimento in orbita anche se a una quota più alta di quella prevista. Il salvataggio della missione è da considerarsi un successo e il centro di controllo giapponese si è messo al lavoro per rendere l’orbita compatibile con la tipologia di osservazioni scientifiche, a cominciare dallo studio dell’atmosfera venusiana e dei parametri di superfici che potranno essere utili a ricostruire l’evoluzione del pianeta interno più prossimo alla Terra. L’obiettivo è avviare l’attività di osservazione a metà aprile 2016.

La sonda giapponese Akatsuki, meglio nota come Venus Climate Orbiter, lanciata il 20 maggio 2010, è entrata nell’orbita di Venere il 7 dicembre 2015, esattamente cinque anni dopo la data prevista. Un ritardo macroscopico, causato da un problema sorto nel serbatoio che alimenta il motore principale e che avrebbe potuto compromettere totalmente la missione proprio nella fase di avvicinamento al globo venusiano. Al momento stabilito per rallentare la velocità e completare l’inserimento in orbita, una occlusione dovuta a un deposito di sale accumulatosi su una valvola, ha fatto surriscaldare il motore provocandone lo spegnimento dopo tre minuti anziché gli undici previsti di funzionamento. Di conseguenza la sonda è sfuggita alla gravità di Venere finendo per essere attratta dal Sole. I tecnici dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa sono stati bravi a trasformare l’incidente in opportunità e con pazienza hanno atteso che Akatsuki completasse il lungo giro intorno alla nostra stella e si riavvicinasse a Venere. Facendo funzionare per venti minuti i quattro propulsori ausiliari della sonda, essi sono riusciti a completare l’inserimento in orbita anche se a una quota più alta di quella prevista. Il salvataggio della missione è da considerarsi un successo e il centro di controllo giapponese si è messo al lavoro per rendere l’orbita compatibile con la tipologia di osservazioni scientifiche, a cominciare dallo studio dell’atmosfera venusiana e dei parametri di superfici che potranno essere utili a ricostruire l’evoluzione del pianeta interno più prossimo alla Terra. L’obiettivo è avviare l’attività di osservazione a metà aprile 2016.

da Sorrentino | Dic 11, 2015 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

L’equipaggio di Expedition 45, formato dagli ingegneri di volo Kjell Lindgren della NASA, Oleg Kononenko di Roscosmos e Kimiya Yui di JAXA, è rientrato a terra a bordo della Soyuz TMA-17M. L’atterraggio è avvenuto nelle steppe del Kazakhistan, alle 19.12 (ora locale, le 14:12 in Italia) di venerdì 11 dicembre. I tre avevano raggiunto la stazione spaziale internazionale il 22 luglio e hanno trascorso in orbita 141 giorni, dedicandosi ad attività di ricerca e alle consuete operazioni di manutenzione della ISS. Kononenko, al suo terzo soggiorno nello spazio, ha totalizzato nel complesso 533 giorni in orbita, mentre i suoi colleghi Lindgren e Yui hanno vissuto la loro prima esperienza di volo. Il momento del distacco della Soyuz dalla Stazione ha segnato l’avvio dell’Expedition 46, il cui comandante è ancora Scott Kelly della NASA, che per quattro giorni avrà condiviso il condominio in orbita con Mikhail Kornienko e Sergey Volkov della Roscosmos. Kelly e Kornienko, partiti il 27 marzo 2015 con l’Expedition 43, sono i componenti della “one year mission”, ideata per approfondire le reazioni fisiche, biologiche e psicologiche degli astronauti in una situazione di maggiore permanenza nel cosmo.

L’equipaggio di Expedition 45, formato dagli ingegneri di volo Kjell Lindgren della NASA, Oleg Kononenko di Roscosmos e Kimiya Yui di JAXA, è rientrato a terra a bordo della Soyuz TMA-17M. L’atterraggio è avvenuto nelle steppe del Kazakhistan, alle 19.12 (ora locale, le 14:12 in Italia) di venerdì 11 dicembre. I tre avevano raggiunto la stazione spaziale internazionale il 22 luglio e hanno trascorso in orbita 141 giorni, dedicandosi ad attività di ricerca e alle consuete operazioni di manutenzione della ISS. Kononenko, al suo terzo soggiorno nello spazio, ha totalizzato nel complesso 533 giorni in orbita, mentre i suoi colleghi Lindgren e Yui hanno vissuto la loro prima esperienza di volo. Il momento del distacco della Soyuz dalla Stazione ha segnato l’avvio dell’Expedition 46, il cui comandante è ancora Scott Kelly della NASA, che per quattro giorni avrà condiviso il condominio in orbita con Mikhail Kornienko e Sergey Volkov della Roscosmos. Kelly e Kornienko, partiti il 27 marzo 2015 con l’Expedition 43, sono i componenti della “one year mission”, ideata per approfondire le reazioni fisiche, biologiche e psicologiche degli astronauti in una situazione di maggiore permanenza nel cosmo.

Il 15 dicembre la partenza del nuovo trio di astronauti (Tim Peake dell’Agenzia Spaziale Europea, Yuri Malenchenko di Roscosmos e Tim Kopra della NASA) con la Soyuz TMA-19M dal cosmodromo di Baikonour e la permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale sarà come al solito di sei mesi, per svolgere insieme ai colleghi che già si trovano a bordo una serie di esperimenti di biologia, fisica, biotecnologia e scienze della Terra.

Il 15 dicembre la partenza del nuovo trio di astronauti (Tim Peake dell’Agenzia Spaziale Europea, Yuri Malenchenko di Roscosmos e Tim Kopra della NASA) con la Soyuz TMA-19M dal cosmodromo di Baikonour e la permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale sarà come al solito di sei mesi, per svolgere insieme ai colleghi che già si trovano a bordo una serie di esperimenti di biologia, fisica, biotecnologia e scienze della Terra.

Peake, la cui missione è stata battezzata ‘Principia’ dalla celebre opera “Naturalis Principia Mathematica” di Isaac Newton, è alla prima esperienza di volo. Sarà il primo inglese a risiedere sulla Stazione Spaziale e l’ottavo astronauta dell’ESA a svolgere una missione di lunga durata.

da Sorrentino | Dic 9, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

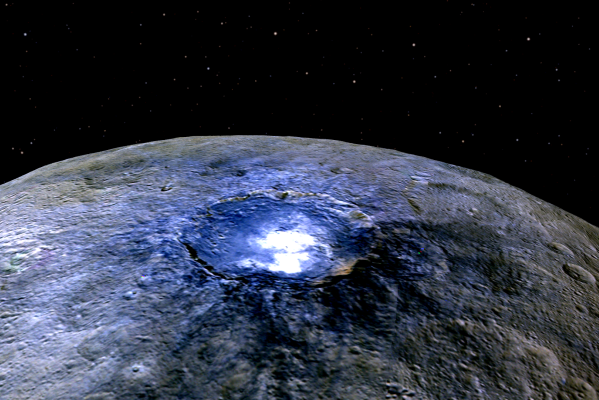

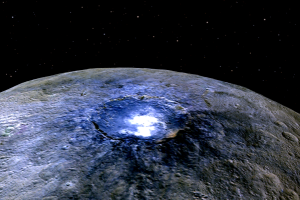

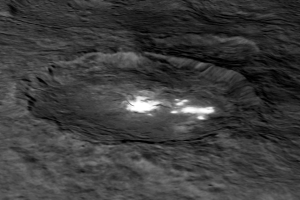

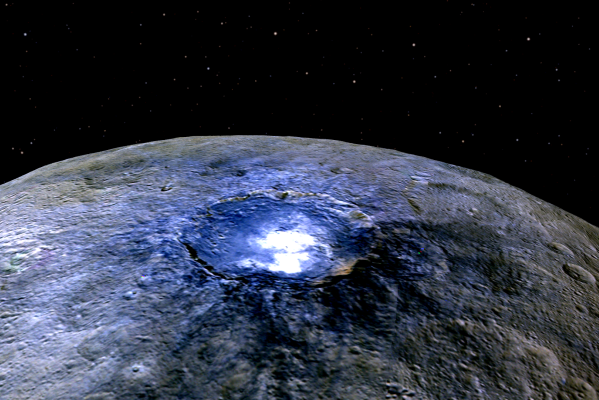

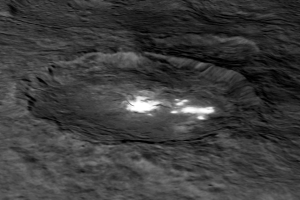

Tracce di argilla contenenti ammoniaca. È quanto rilevato dallo strumento VIR a bordo della sonda Dawn sulla superficie del pianeta nano Cerere. La scoperta, ottenuta grazie allo spettrometro ad immagine VIR, realizzato da Selex Galileo con il coordinamento e finanziamento dell’ASI e la guida scientifica dell’INAF-IAPS, suggerisce che Cerere possa essersi formato in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale posizione.

Tracce di argilla contenenti ammoniaca. È quanto rilevato dallo strumento VIR a bordo della sonda Dawn sulla superficie del pianeta nano Cerere. La scoperta, ottenuta grazie allo spettrometro ad immagine VIR, realizzato da Selex Galileo con il coordinamento e finanziamento dell’ASI e la guida scientifica dell’INAF-IAPS, suggerisce che Cerere possa essersi formato in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale posizione.

“La scoperta di fasi ammoniate su Cerere indica che la questo corpo può essere almeno in parte costituto da materiale condensatosi a basse temperature, tipiche delle zone più esterne del sistema solare. L’ammoniaca è stata individuata, ad esempio, su alcuni corpi trans-nettuniani e sul sistema di Plutone. Questa scoperta potrebbe confermare alcune teorie sulla migrazione dei pianeti nelle fasi primordiali del sistema solare”, ha detto Maria Cristina De Sanctis, INAF – IAPS, responsabile scientifico dello strumento e primo autore dell’articolo, che verrà pubblicato il 10 dicembre sulla rivista Nature. La presenza di ammoniaca è un dato di fondamentale importanza per lo studio della storia evolutiva di Cerere. Oggi, con le attuali condizioni di temperatura e pressione, il ghiaccio di ammoniaca non potrebbe sopravvivere sulla superficie. E nemmeno in passato, secondo il parere degli scienziati, l’ammoniaca avrebbe potuto formarsi in quantità compatibili con le attuali osservazioni di VIR, considerando Cerere nella sua attuale posizione. Questa contraddizione suggerisce la possibilità che Cerere non si sia formato dove risiede oggi, nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove.

“DAWN ci sta aiutando a comprendere la formazione e l’evoluzione del Sistema Solare – ha commentato Raffaele Mugnuolo responsabile ASI per la missione – nei primi miliardi di anni, i pianeti erano ancora in movimento prima di raggiungere l’equilibrio orbitale attuale e sembra che anche Cerere abbia compiuto lo stesso percorso”.

Gli ultimi dati collezionati dalla sonda mettono ancora più in evidenza le differenze tra i due corpi celesti osservati da DAWN: Vesta è asciutto e presenta una superficie ricca di crateri che testimoniano una sua permanenza nella fascia degli asteroidi. Cerere invece è un piccolo mondo scuro e con caratteristiche morfologiche la cui natura è ancora tutta da scoprire. Non resta che aspettare la prossima fase della missione prevista per metà dicembre: DAWN in quel periodo osserverà Cerere da “soli” 380 chilometri di distanza: ciò le permetterà di realizzare immagini ad alta risoluzione di fondamentale importanza per il progresso della ricerca planetologica.

Gli ultimi dati collezionati dalla sonda mettono ancora più in evidenza le differenze tra i due corpi celesti osservati da DAWN: Vesta è asciutto e presenta una superficie ricca di crateri che testimoniano una sua permanenza nella fascia degli asteroidi. Cerere invece è un piccolo mondo scuro e con caratteristiche morfologiche la cui natura è ancora tutta da scoprire. Non resta che aspettare la prossima fase della missione prevista per metà dicembre: DAWN in quel periodo osserverà Cerere da “soli” 380 chilometri di distanza: ciò le permetterà di realizzare immagini ad alta risoluzione di fondamentale importanza per il progresso della ricerca planetologica.

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

Fervono i preparativi per il lancio della sonda ExoMars 2016, giunta alla vigilia di Natale a Baikonur in Kazakistan, dove si lavora alla verifica di tutti i componenti prima di passare al caricamento del propellente di bordo e all’integrazione con il sistema di lancio. La prima finestra di lancio è fissata il 14 marzo 2016. ExoMars è la prima missione del programma di esplorazione dell’ESA Aurora, che comprende due missioni distinte. La prima, nel 2016, studierà l’atmosfera marziana e dimostrerà la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali per l’ingresso in atmosfera, discesa e atterraggio. La missione 2016 inoltre, fornirà anche un collegamento dati tra la Terra e un rover marziano che sarà utilizzato nelle successive missioni. La seconda missione nel 2018, comprenderà un rover Europeo autonomo, capace di prelevare campioni di terreno ad una profondità di due metri a di analizzarne le proprietà chimiche , fisiche e biologiche.

Fervono i preparativi per il lancio della sonda ExoMars 2016, giunta alla vigilia di Natale a Baikonur in Kazakistan, dove si lavora alla verifica di tutti i componenti prima di passare al caricamento del propellente di bordo e all’integrazione con il sistema di lancio. La prima finestra di lancio è fissata il 14 marzo 2016. ExoMars è la prima missione del programma di esplorazione dell’ESA Aurora, che comprende due missioni distinte. La prima, nel 2016, studierà l’atmosfera marziana e dimostrerà la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali per l’ingresso in atmosfera, discesa e atterraggio. La missione 2016 inoltre, fornirà anche un collegamento dati tra la Terra e un rover marziano che sarà utilizzato nelle successive missioni. La seconda missione nel 2018, comprenderà un rover Europeo autonomo, capace di prelevare campioni di terreno ad una profondità di due metri a di analizzarne le proprietà chimiche , fisiche e biologiche. Alla missione ExoMars 2016 contribuiscono altre aziende italiane, in particolare Finmeccanica-Selex ES con la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, con i sensori di assetto stellari per il TGO e con il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS e Telespazio che, attraverso la controllata Telespazio VEGA Deutschland, cura lo sviluppo dell’ExoMars Mission Control System (MCS) per monitorare e controllare l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) nel 2016.

Alla missione ExoMars 2016 contribuiscono altre aziende italiane, in particolare Finmeccanica-Selex ES con la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, con i sensori di assetto stellari per il TGO e con il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS e Telespazio che, attraverso la controllata Telespazio VEGA Deutschland, cura lo sviluppo dell’ExoMars Mission Control System (MCS) per monitorare e controllare l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) nel 2016.

InSight, la nuova missione NASA dedicata allo studio della composizione e della struttura interna di Marte, alla fine, perde l’appuntamento per la finestra di lancio programmata nel marzo 2016, a causa di una perdita nel sistema di vuoto nello strumento SEIS, un sensibilissimo sismografo uno dei principali equipaggiamenti scientifici della sonda. Secondo le indicazioni fornite dalla NASA, la partenza verso il Pianeta Rosso è destinata ad essere rinviata almeno di un paio d’anni, fino a quando Terra e Marte si troveranno nelle rispettive posizioni giuste per consentire a InSight di arrivare a destinazione secondo il programma prestabilito della missione. SEIS è uno strumento fornito dal CNES francese e in grado di captare anche i più lievi movimenti tellurici, grazie a tre sensori che devono operare in una condizione di vuoto spinto per resistere alle avverse condizioni dell’ambiente marziano. A una prima perdita, individuata a inizio 2015 e subito riparata, ne è seguita un’altra che non consente di avviare la missione senza il grosso rischio di vedere compromessa la funzione del sensibilissimo rilevatore sismico. La soluzione dell’anomalia, a cui stanno lavorando i tecnici del Centro Spaziale del CNES di Tolosa, richiede tempi lunghi, che fanno slittare inevitabilmente la partenza. La sonda InSight, giunta alla base aerea di Vandenberg, in California, il 16 dicembre scorso, prende la via del ritorno allo stabilimento della Lockheed Martin, dove è stata costruita.

InSight, la nuova missione NASA dedicata allo studio della composizione e della struttura interna di Marte, alla fine, perde l’appuntamento per la finestra di lancio programmata nel marzo 2016, a causa di una perdita nel sistema di vuoto nello strumento SEIS, un sensibilissimo sismografo uno dei principali equipaggiamenti scientifici della sonda. Secondo le indicazioni fornite dalla NASA, la partenza verso il Pianeta Rosso è destinata ad essere rinviata almeno di un paio d’anni, fino a quando Terra e Marte si troveranno nelle rispettive posizioni giuste per consentire a InSight di arrivare a destinazione secondo il programma prestabilito della missione. SEIS è uno strumento fornito dal CNES francese e in grado di captare anche i più lievi movimenti tellurici, grazie a tre sensori che devono operare in una condizione di vuoto spinto per resistere alle avverse condizioni dell’ambiente marziano. A una prima perdita, individuata a inizio 2015 e subito riparata, ne è seguita un’altra che non consente di avviare la missione senza il grosso rischio di vedere compromessa la funzione del sensibilissimo rilevatore sismico. La soluzione dell’anomalia, a cui stanno lavorando i tecnici del Centro Spaziale del CNES di Tolosa, richiede tempi lunghi, che fanno slittare inevitabilmente la partenza. La sonda InSight, giunta alla base aerea di Vandenberg, in California, il 16 dicembre scorso, prende la via del ritorno allo stabilimento della Lockheed Martin, dove è stata costruita.

La sonda giapponese Akatsuki, meglio nota come Venus Climate Orbiter, lanciata il 20 maggio 2010, è entrata nell’orbita di Venere il 7 dicembre 2015, esattamente cinque anni dopo la data prevista. Un ritardo macroscopico, causato da un problema sorto nel serbatoio che alimenta il motore principale e che avrebbe potuto compromettere totalmente la missione proprio nella fase di avvicinamento al globo venusiano. Al momento stabilito per rallentare la velocità e completare l’inserimento in orbita, una occlusione dovuta a un deposito di sale accumulatosi su una valvola, ha fatto surriscaldare il motore provocandone lo spegnimento dopo tre minuti anziché gli undici previsti di funzionamento. Di conseguenza la sonda è sfuggita alla gravità di Venere finendo per essere attratta dal Sole. I tecnici dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa sono stati bravi a trasformare l’incidente in opportunità e con pazienza hanno atteso che Akatsuki completasse il lungo giro intorno alla nostra stella e si riavvicinasse a Venere. Facendo funzionare per venti minuti i quattro propulsori ausiliari della sonda, essi sono riusciti a completare l’inserimento in orbita anche se a una quota più alta di quella prevista. Il salvataggio della missione è da considerarsi un successo e il centro di controllo giapponese si è messo al lavoro per rendere l’orbita compatibile con la tipologia di osservazioni scientifiche, a cominciare dallo studio dell’atmosfera venusiana e dei parametri di superfici che potranno essere utili a ricostruire l’evoluzione del pianeta interno più prossimo alla Terra. L’obiettivo è avviare l’attività di osservazione a metà aprile 2016.

La sonda giapponese Akatsuki, meglio nota come Venus Climate Orbiter, lanciata il 20 maggio 2010, è entrata nell’orbita di Venere il 7 dicembre 2015, esattamente cinque anni dopo la data prevista. Un ritardo macroscopico, causato da un problema sorto nel serbatoio che alimenta il motore principale e che avrebbe potuto compromettere totalmente la missione proprio nella fase di avvicinamento al globo venusiano. Al momento stabilito per rallentare la velocità e completare l’inserimento in orbita, una occlusione dovuta a un deposito di sale accumulatosi su una valvola, ha fatto surriscaldare il motore provocandone lo spegnimento dopo tre minuti anziché gli undici previsti di funzionamento. Di conseguenza la sonda è sfuggita alla gravità di Venere finendo per essere attratta dal Sole. I tecnici dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa sono stati bravi a trasformare l’incidente in opportunità e con pazienza hanno atteso che Akatsuki completasse il lungo giro intorno alla nostra stella e si riavvicinasse a Venere. Facendo funzionare per venti minuti i quattro propulsori ausiliari della sonda, essi sono riusciti a completare l’inserimento in orbita anche se a una quota più alta di quella prevista. Il salvataggio della missione è da considerarsi un successo e il centro di controllo giapponese si è messo al lavoro per rendere l’orbita compatibile con la tipologia di osservazioni scientifiche, a cominciare dallo studio dell’atmosfera venusiana e dei parametri di superfici che potranno essere utili a ricostruire l’evoluzione del pianeta interno più prossimo alla Terra. L’obiettivo è avviare l’attività di osservazione a metà aprile 2016.